齐泽克“快感”逻辑的起源

2018-09-29张嘉荣

张嘉荣 夏 莹

内容提要:齐泽克认为,当人们尝试以不同(后)结构主义的批判理论来处理意识形态,并借此阐明嵌入象征秩序网络中的主体化过程时,这些意识形态的主体化分析总会堕入象征性认同或想象性认同的盲点。同时,齐氏认为拉康指出的“快感”概念却能让我们设想作为言语“自为地作工”的真实界动力——即弗洛伊德所说的(神经症的)症状的无意识主体化——才是意识形态批判真正的问题意识。这让意识形态批评从静态的想象性或象征性“误认”(meconnaisance)的桎皓中解放出来,并进入一种更为动态的描述中。但是,当齐泽克指责包括阿尔都塞(L.Althusser)在内的后结构主义者看不到“快感”的逻辑在意识形态分析中的主导地位,并同时要把拉康从后结构主义的阵营中区别出来时,拉康对“快感”这个概念的重视到底出于怎样的一套方法论?诚然,齐泽克也曾承认拉康有其结构主义的阶段,他以“无意识是大他者的言语”作为主体化过程的公式,并以此说明此时的拉康有其非常结构主义的一面,但他的结构却为“快感”的逻辑预留了衍生的空间;另一方面,齐泽克对拉康做黑格尔式阅读来解释 “不一致性”的剩余 “快感”(jouissance)逻辑,以展示欲望图谱的拉康精神分析如何真正超越(后)结构主义。

有别于(后)结构主义的结构主义拉康

在其成名著作《意识形态的崇高客体》中,齐泽克明确宣称其哲学考察的一个意图,就是要把拉康从被学界冠名为(后)结构主义的阵型中区别出来。对齐氏来说,作为意识形态批判方法论的拉康派精神分析是对阿尔都塞、福科、德里达等“(后)结构主义”视野的重大突破。意识形态或文化研究如果把拉康等同于后者的话,就等于把拉康看成同样是反理性启蒙的蒙昧主义。因此,齐泽克提纲举领地宣称:“反对扭曲拉康的形象,反对把他归入‘后结构主义’场域,同时阐明他对‘后结构主义的’重大突破,反对扭曲把它描绘成蒙昧主义(obscurantism),同时把拉康置于理性主义的世系。”

然而,当齐泽克试图透过拉康精神分析这种“理性主义”来重新建立支离破碎的(后)结构视野时,他也不否认拉康有其结构主义的一面。当然,后结构主义前置词“后”的含义恰恰就是要反对结构主义对结构的先验性的合法宣称,并透过不同的策略来动摇这些所谓“先验”的权力结构,当中例子如德里达的解构策略、福科的权力系谱学、德勒兹的去辖域化等等。然而,在齐泽克的眼里,假如用精神分析的问题意识,结构主义或后结构主义在意识形态批判的问题意识上的盲点却是一样的。它透过拉康的欲望图谱去批判结构主义和后结构主义:

自阿尔都塞的询唤理论以来的“(后)结构主义”意识形态理论,有一个致命的弱点,那就是总把自己局限于较低的层面,局限于拉康欲望曲线图的较低矩形,意在仅仅通过想象性认同和符号性认同的机制,把握意识形态的功效问题……“在询唤之外”事关欲望、幻象、大对体中匮乏,事关围绕某种难以忍受的剩余快感颤动的驱力。

因此,意识形态批判在齐泽克的拉康精神分析方法的视野下,重点应该放在“快感”这种坐落在拉康所言真实界的剩余里。在齐泽克眼里,不论是结构主义还是后结构主义仅仅把意识形态对主体的召唤能力看成是一种“认同”问题,不论是对社会位置的象征性认同或对某一种带有“恋物癖”的想象性认同。刚好相反的是,齐氏透过拉康对永远不能还原的剩余“快感”所产生的动力来分析意识形态力量得以可能的原因,无怪乎齐氏总是以不同的黄色笑话来展现剩余“快感”的回响,因为作为不可以被认同或命名的快感往往体现在具体作为“政治正确”的意识形态的隐喻中,也就是以正确的方式说出不正确的内容时,作为意识形态的真相的“快感”才会透露出来。因此齐泽克或拉康并非全然反对(后)结构主义的结构,只是把作为剩余的“快感”配置于结构之中,并同时成为结构的动力来源。那么,拉康这个拥有剩余的结构又是如何操作的呢?

结构主义拉康的问题意识

众所周知,拉康一开始就宣称自己是弗洛伊德路线的真正承继者,并提出“回到弗洛伊德”的口号。他提出作为无意识的科学的精神分析对当时把“自我”概念放于精神分析理论和临床——自我心理学——的中心的学说做批判。因此之故,结构化弗洛伊德的理论和治疗技术的概念就成了拉康攻击自我心理学的策略,并透过将精神分析与结构语言学、黑格尔辩证法和科学思想史等范式之间的对话来激活前者。简言之,精神分析从根本把焦点放在如何询问概念范式与(无意识)症状之间的结构相关性上。在这个意义下,在自我心理学中具有本质的“自我”成了被能指(signifiers)所结构化的产物。因此,拉康在此时的结构主义化精神分析是有其针对的目标的,为的是谴责自我心理对弗洛伊德的背叛。为了使坐落于想象界的“自我”从主导地位下降到次要地位,拉康在其《讲座二》(1953~1954年)中提出了“大对体”的概念,即一个一直决定着主体对自我的想象的特殊能指:

首先,我们必须区分两种他者(起码有两种)——一个是伴随着大写的A的他者(Autre),而另一个伴随着小写a的他者(autre),后者是一个自我。在言语(parole)的操作中,我们对大他者(大对体)十分关心。在这里我们必须注意,拉康关于主体化的特殊概念,是象征界的“大对体”和想象界的自我之间的结构性操作。主体的形成在这里仍然是一个结构化的问题,但和索绪尔结构语言学不同的是,作为特殊的言语占了结构化主体的主导地位,而作为整体的语言(langue)却被下降为被结构的一方。正如拉康在《文集》中说:

能指运环的这个结构所揭示的是这样一种可能性:因为我与其他主体共有这个语言,也就是说,因为这个语言存在着,我就能利用这个语言来指称与它所说的是完全不同的事。比起掩饰主体的思想(一般是无法定义的)的功能来,言语(parole)的上述功能更值得重视。这也就是在对真实(the Real)的寻找中指出主体的位置的功能。

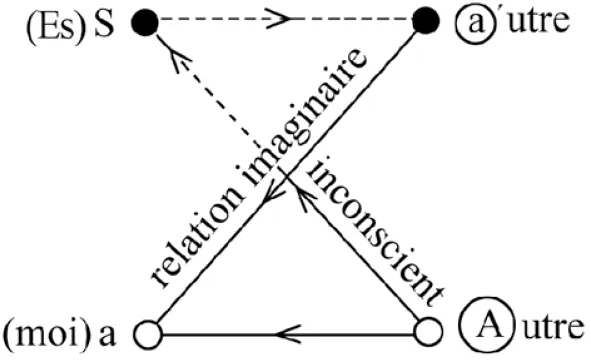

这表明拉康主体化理论的首要任务是要把想象界(语言)的“自我”配置到从属位置上,而把能动性赋予给象征界(言语)的“大对体”。然而,这个结构化当中的元素并不是一个“大对体—自我”的二元关系,而是一个更为复杂的三元结构关系,拉康透过著名的图式L来解释这个关系:

如图,我们可以看到“大对体”的作用如何结构化主体,主体(S)总是已被大对体(Autre)透过二元的想象性关系(自我—镜像中的我)(a—a')过滤一切意义,构成“我总不是我(想象着的)自己”或“(自)我思故我(主体)不在”。那么,“大对体”如何具有这种占主导地位的结构化力量呢?这是因为“大对体”这个能指与其他能指相比具有一个更特别的性质,那就是它的“零层面”功能。齐泽克就曾经以帕斯卡尔(Pascal)的名言解释“大他者”的“零层面”:“人民不会因为某人是皇帝而把他当作皇帝——而宁可是因为人民把某人当作皇帝,他才作为皇帝的身份出现。”这就如同中国古语“帝王将相,宁有种乎”中的帝皇的权力的“空”性,就是那种“不知道为何但现实就是如此”的犬儒主义(cynicism)意识形态。它支持着主体主动给出自己的“力”来为填补它的空洞。这同时也是列维·斯特劳斯(Levi-Stauss)提出的“零层面能指”,经过拉康改造成为上面引文的“大对体中匮乏”。简言之,“零层面能指”就是那个能指称一切能指的能指,也可以称为“诸能指的能指”,就像中世纪哲学中追求的“第一因”——上帝一样——不存在先于它的因,所以“零层面”就是没有原因的空洞。然而,拉康认为现代社会的“大对体”不像中世纪的神权社会的宗教符号,在现代社会它变得非常流动,自反的现代性让主体不能轻易把想象性关系固着在某个能指上,“一切固定的都会烟消云散”让人类进入集体官能症之中。所以,结构主义时期的拉康发明这个图式的目的就是要教育分析师,一个权威的“大对体”才可以治疗病人的症状,这就等于替病人找回父亲的功能,无怪乎德勒兹和瓜塔里把这种精神分析批判为维护核心家庭关系的权力系统。

非对称结构派生“快感”逻辑

虽然在某程度上,正如德勒兹和瓜塔里所指责的一样,结构主义拉康的“大对体”的确具有召唤主体的无意识欲望的权力,但这个理论的贡献,却是提醒了我们“大对体”和主体之间的不对称性。而这个不对称性恰恰以反对当时以“想象自我”为主体本质的心理学为目标。齐泽克则透过黑格尔的逻辑来说明这种“大对体”和主体的思维活动的不对称关系,那就是思维内容的对象永远无法实现作为思维形式的概念。我们可以视图式中的“大对体”是思维形式的概念,因为作为能指或言语的“大对体”具有其隐喻形式的功能,他的“零层面”的特点就是其产生歧义的功能——“不一一对应”(one-one correspondence)的隐喻。正如我们所看到的,在想象自我(moi)和镜中影象(a')之间存在着一种想象的关系,它把主体与“大对体”永远隔离,使他者的言语永远带来歧义,这个意义剩余使得主体自动奉献自己的无意识症状来填补。因此,不对称结构就是齐泽克认为拉康的结构主义完胜(后)结构主义的原因,因为只有这种不对称才可以带来意义的剩余,而意义的剩余为之后的“快感”逻辑留下伏笔。对于这个拉康式的结构,大他者和主体的关系永远处于不对等的状态下,齐泽克尝试为我们以黑格尔的辩证法来哲学化它:

关于真理的概念,黑格尔完成了他著名的逆转:真理不存在于我们的思想(命题,概念)与客体的一致,而存在于客体自身与它的概念的一致之中;我们都知道,海德格尔反驳说,作为对应(correspondence),这个逆转保留在真理的同一个形而上学概念的限制之中。但是,避开海德格尔指责的,是黑格尔逆转的根本非对称特征:黑格尔哲学中有三个而不是两个成分——“思想”与其客体之间“认识”的双重关系,被(主体的)思想、客体及其思想无法一致的概念的三角形取代。我们可以说,概念是思想的形式,是在严格的辩证意义上作为真理内容的“形式方面”:一种思想的“未觉之处”(“unthought”)不是避开一种超越其内容的先验内容,而是其形式自身。因此,客体与其概念之间的相逢是必然是失败的:客体永远不能完全与其概念一致,因为其存在、本体一致性都依赖于这个非一致。“客体”自身在某种意义上,是被实体化的非真理(non-truth);它的呆滞显在,填补了“真理”领域内的一个漏洞,这就是一个客体的“真相”的一个过渡必然会引起它的丢失,造成其本体论的一致性分解体的原因。

从黑格尔的哲学角度出发,精神分析只有把这种不对称的状态展示出来,才有可能发展出剩余的不一致性,那么“快感”这个概念才可以被派生。当然,齐泽克的黑格尔式描述也完全符合图式L,因为我们可以把这些术语以函数的方式来理解拉康的图式,因为两者都是三元的不对称结构。我们可以把“思想”代入“自我”,把“客体”代入“镜里的形象”,把“概念”(思想的形式)代入“大对体”。每个主体欲望以“大对体”(某种占主导社会地位的能指和思想形式)这个具力量的能指来指称思维的内容中,这些内容总是伴随自我(“我是对的”)的形象,并将这个形象对应思想(镜子)反映的客体。尽管如此,由于本体论上的不对称关系,客体(镜子的反射物体)和概念(“大对体”)始终是不相容的,因此主体必须透过症候去弥补这种象征界和想象界的不相融。这个症候就是笛卡尔式主体的“我思运动”——无意识主体化出现了,也就是拉康的术语“无意识是他人的言语”。毫无疑问,拉康强调精神分析作为无意识的科学所探讨的是笛卡儿“我思,我在”(cogito ergo sum)的“我思”运动,而不是把“我思”当作认知对象。对于拉康来说,西方哲学所谓“主体性”的自足性仅仅是一种幻觉的体现,因为这种自足性只不过是L图式中的a-a',作为“思想形式”的大对体透过不对称的结构确定着一个主体对自我和镜中的自己或他人之间的关系的想象。等于我们在现今意识形态下,每天对自己或他人的想象关系仿佛总是被享乐的消费主义这个“大对形”所确定。因此,既然自足的主体性对主体来说只能算是幻觉,所以拉康在给出图式L之后索性把主体划线($),并宣称基于这个“大对体的匮乏”,能动性才坐落在在字词或能指之中。这样宣称的结果是,把人道主义哲学所谓的能动性去主体化、唯物化或无意识化。这个过程就是齐泽克套在拉康精神分析上的黑格尔式论述,即这种永远的不完全一致性也是概念(大对体)自身的一部分,它提供概念(“大对体”)一切养分,也可以毁灭它,然后再让它升级。换言之,一旦作为象征和想象之间不一致性的“大对体的匮乏”成为三元不对称结构的结果,动力的描述才成为可能。“快感”从此应运而生,因为剩余永远存在。拉康在图式L过渡到欲望图谱的《讲座五》宣称:

我们知道的是,人的本我(id)完全被接连在语言的辩证法中,并且传达和保存了这种倾向的第一存在……整个绕道只是为了回归到快感,而这是其最为基本的。

语言结构的辩证法让我们看到人类欲望动力的趋势,因为这个结构并不容许想象和象征有任何一致的可能,因此动力只能绕道而行,这样快感才可以在拉康的论述中登场。总而言之,正是透过这个非对称的三元结构,拉康才能派生出齐泽克所说的欲望图谱的上层结构,也就是“大对体的匮乏”、欲望和幻觉。“大对体的匮乏”就是以上所说的想象关系的自我和他人(镜子中的我)与“大对体”的永远不一致和剩余;而恰恰是整个剩余产生出无意识的欲望,也就是拉康所谓的“无意识是大写他者的言语”这个公式意义下的欲望;最后,幻觉就出现在主体化的过程中,主体透过症状误以为想象的自我和他者的对应性或一致性。在这个意义下,其实甚至能派生出“大对体的匮乏”、欲望和幻觉之间的三元非对称结构,如果无意识的欲望被结构主义拉康认为必然可以透过作为幻觉的症状所理解,这个“一致性”也会因为“大对体的匮乏”而失效。无怪乎齐泽克认为,当拉康真正放弃结构主义式的“大对体”的权威,并进入着迷于被象征秩序排除的“不可能的真实”(the impossible real)时,这种结构主义式的“快感”就被转化成“原质”(Das Ding)的深渊。