中国农业土壤中四环素类抗生素污染现状及来源研究进展

2018-09-28曾巧云丁丹檀笑

曾巧云,丁丹,檀笑

1. 华南农业大学资源环境学院,广东 广州 510642;2. 环境保护部华南环境科学研究所,广东 广州 510655

抗生素具有预防疾病和促生长的作用,因此常作为添加剂以亚治疗剂量被广泛用于饲料中。中国是抗生素生产和使用大国,据报道,2009年中国抗生素的使用量约为14.7万吨,至2013年增长到16.2万吨,超过了美国、英国、加拿大、丹麦等国的总和(Zhang et al.,2015)。事实上,被服用的抗生素并不能完全被机体吸收,大部分(约30%~90%)会以母体或代谢物子体的形式随尿液和粪便排出体外,进而污染环境,诱导抗性基因,最终危及人类健康。

四环素类抗生素是一类具有并四苯结构的广谱性抗生素,常用种类包括金霉素、土霉素、四环素及半合成衍生物甲烯土霉素、强力霉素、二甲胺基四环素等。又因其价格低廉在世界范围内被大量使用,据统计,2013年中国对四环素抗生素的使用量就达1.2×105t。四环素类抗生素的固-液吸附(溶解)分配系数(Kd值)相对较高,为 4.2×104~1.03×105mg·kg-1,而常见磺胺类抗生素的 Kd值为0.90×103~1.81×104mg·kg-1,因此,进入环境中的四环素类抗生素更容易在土壤中吸附累积,从而破坏土壤环境中的微生物群落,导致其产生抗性基因,并干扰土壤生态系统的物质循环和能量流动,存在不可忽视的生态环境风险(Thiele et al.,2005;Lin et al.,2016)。另一方面,吸附于土壤中的四环素抗生素还会被蔬菜作物吸收,进而威胁农产品安全(吴小莲等,2013;贺德春等,2014);而且随着地表径流和淋滤作用,土壤吸附的四环素抗生素还会污染地下水和地表水环境(Kay et al.,2005;贺德春等,2013;Kim et al.,2016),促进抗性基因传播(Tang et al.,2015;Zhao et al.,2017),对水生生态安全造成威胁。因此,开展土壤环境四环素抗生素污染现状及源分析至关重要。

近年来,国内外学者对抗生素污染尤其是四环素抗生素在环境中残留、污染分布、环境归趋、生态毒性和风险评价等已经做了大量的研究。本文主要针对中国农业土壤中四环素类抗生素污染现状及主要污染源分析进行综述,并对该领域需要进一步研究的问题进行展望,以期为今后全面评估四环素抗生素在土壤环境中危害和生态风险研究提供科学依据,以及为开展土壤四环素抗生素污染防治和修复研究提供参考。

1 中国农业土壤中四环素类抗生素污染现状

近 10年有关中国农业土壤四环素污染的文献共32篇,其中学位论文4篇,其余为期刊论文。检出频率较高的3种四环素类抗生素为土霉素、金霉素和四环素。

文献涉及的省份包括:四川省(1篇)、云南省(2篇)、广东省(7篇)、福建省(1篇)、江西省(1篇)、浙江省(5篇)、上海(3篇)、江苏省(4篇)、山东省(3篇)、京津冀地区(7篇)和辽宁省(2篇),其中跨省的文献有2篇(Hou et al.,2014;Zhang et al.,2016)。从文献调查地点分布来看,主要分布在东南沿海地带。文献涉及的调查样本数达1183个以上,主要集中于广东省、浙江省、江苏省和京津冀地区,样本数分别为248、239、190和172个,占总样本数的71.8%。样本类型包括蔬菜基地土壤、粮田土壤、园地土壤、林地土壤、草地土壤和其他类型土壤,其中蔬菜基地土壤样本数为836个,占总样本数的70.7%。

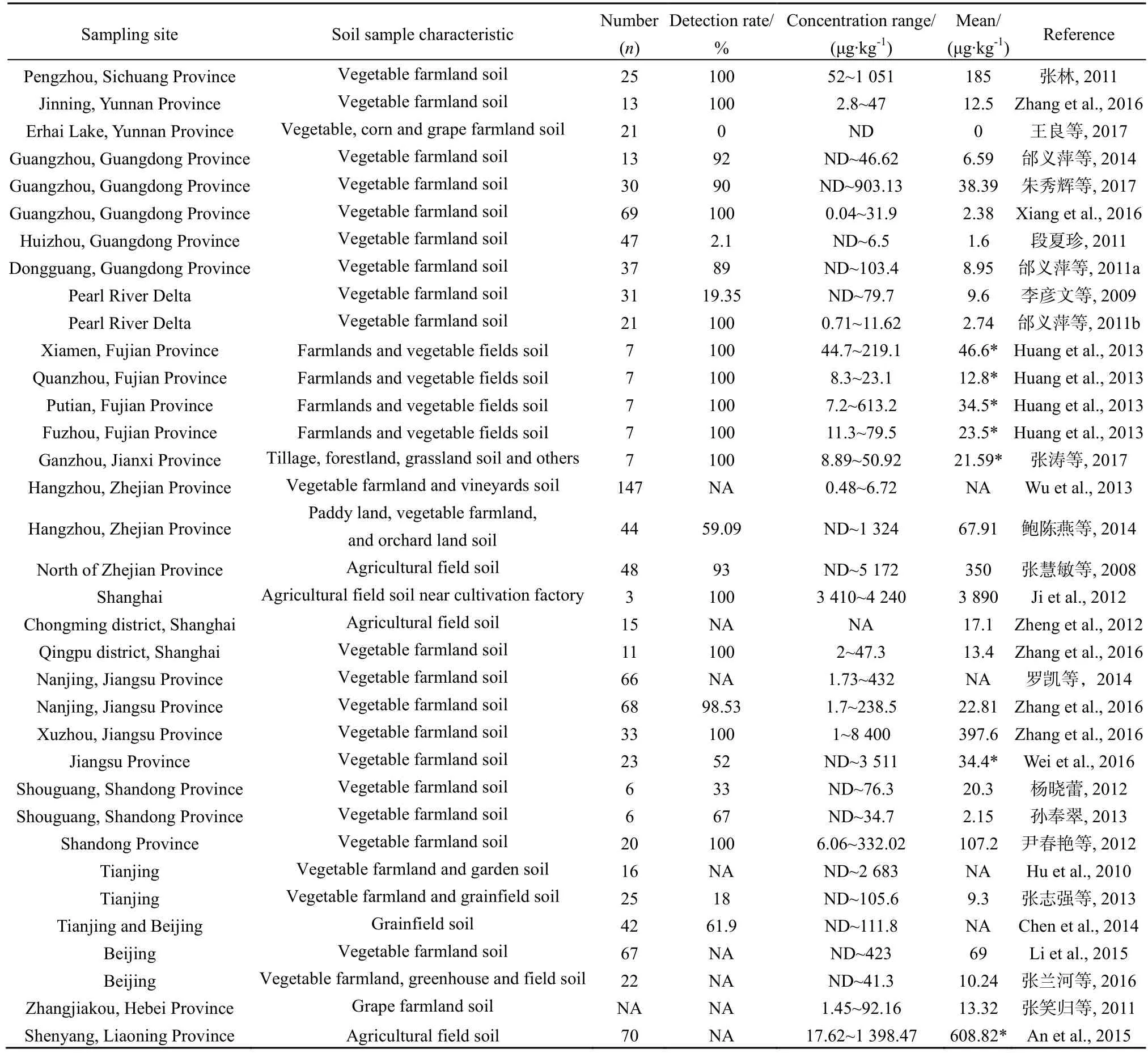

1.1 中国农业土壤中土霉素的污染现状

中国农业土壤中土霉素的质量分数变化范围较大,介于 0~8400 μg·kg-1,除云南洱海流域未检出之外,其他地区的报道中农业土壤中均不同程度地检出土霉素,在 43.8%的报道中,其检出率大于 90%。中国农业土壤中土霉素的具体含量特征见表1。

对于样本数较多的广东省、浙江省、江苏省和京津冀地区而言,广东省农业土壤中土霉素的检出率较高,李彦文等(2009)和段夏珍(2011)报道除外,达90%左右,甚至100%。但所有调查样点土壤中土霉素浓度相对较低,除广州市北郊的最大检测浓度达到 903.13 μg·kg-1,平均浓度为 38.39 μg·kg-1以外(朱秀辉等,2017),其他地区的最达检测浓度均接近或小于100 μg·kg-1,平均浓度均小于 10 μg·kg-1。

浙江省杭州市郊农业土壤中土霉素的质量分数相对较低,最大检出值为 6.72 μg·kg-1(Wu et al.,2013)。但鲍陈燕等(2014)对嘉兴、绍兴和杭州地区不同施肥方式蔬菜基地土壤土霉素的最大检出浓度高达 1324 μg·kg-1,平均值达 67.91 μg·kg-1。浙江北部地区农业土壤中土霉素的相对含量较高,最大检出浓度为 5172 μg·kg-1,平均值为 350 μg·kg-1(张慧敏等,2008)。

江苏省农业土壤中土霉素的含量相对较高。Zhang et al.(2016)报道的徐州市蔬菜基地土壤中土霉素的质量分数高达 8400 μg·kg-1,平均值为397.6 μg·kg-1。Wei et al.(2016)报道的江苏省施用畜禽粪肥蔬菜基地土壤中土霉素的质量分数高达3511 μg·kg-1。

京津冀地区蔬菜基地土壤中土霉素的含量变化范围较大。张志强等(2013)和张兰河等(2016)报道天津和北京市郊蔬菜基地土壤中土霉素的最高含量分别为 105.6 μg·kg-1和 41.3 μg·kg-1,平均值为 9.3 μg·kg-1和 10.24 μg·kg-1;而 Hu et al.(2010)和Lietal.(2015)报道天津和北京市郊蔬菜基地土壤中土霉素的最高质量分数分别高达 2683 μg·kg-1和 423 μg·kg-1。

对于样本数较少的省份和地区而言,上海黄浦江上游养殖场附近土壤土霉素污染最严重,检出率为 100%,质量分数范围高达 3410~4240 μg·kg-1,平均值高达 3890 μg·kg-1(Ji et al.,2012);但上海崇明区和青浦区土壤中四环素含量则较低,崇明区平均质量分数 17.1 μg·kg-1(Zheng et al.,2012),青浦区最高质量分数仅为47.3 μg·kg-1(Zhang et al.,2016)。

辽宁省沈阳市和四川省彭州市土壤中土霉素的污染也较为严重,其最大质量分数均超过 1000 μg·kg-1,沈阳市的中位值达 608.82 μg·kg-1,而彭州的平均值为 185 μg·kg-1(张林,2011;An et al.,2015)。

福建省和山东省部分样点土壤土霉素含量较低,但部分地区样点土霉素质量分数高于 100 μg·kg-1。例如,福建省福州市和泉州市土壤土霉素含量较低,但厦门市和莆田市土壤土霉素最大质量分数分别为 219.1 μg·kg-1和 613.2 μg·kg-1(Huang et al.,2013)。山东省寿光蔬菜基地土壤土霉素质量分数低于 100 μg·kg-1,但尹春艳等(2012)报道的某地区蔬菜基地土壤中土霉素的最大质量分数则达 332.02 μg·kg-1,平均值为 107.2 μg·kg-1。

云南省晋宁市土壤四环素的含量较低(Zhang et al.,2016),洱海流域土壤未检出土霉素(王良等,2017)。江西省赣州市梅江流域土壤土霉素含量整体较低,最大质量分数为 50.92 μg·kg-1(张涛等,2017)。

表1 我国农用土壤中土霉素的检出率及含量范围Table 1 Detection rate and concentration range of oxytetracycline in agricultural soil in China

1.2 中国农业土壤中金霉素的污染现状

与土霉素相似,中国农业土壤中金霉素的含量变化范围较大,介于 0~5520 μg·kg-1。所有报道文献均不同程度地检出金霉素,如表2所示。

对于样本数较多的省份和地区而言,广东省农业土壤中金霉素的浓度与土霉素浓度相当,最大检测浓度为 161.5 μg·kg-1(Xiang et al.,2016)。所涉及的7篇报道文献中,土壤中金霉素的平均质量分数量均低于50 μg·kg-1,有5篇的平均质量分数低于10 μg·kg-1,金霉素的整体浓度较低。

浙江北部地区农业土壤中金霉素的含量相对较高,最大质量分数为588 μg·kg-1,平均值为119 μg·kg-1(张慧敏等,2008);而杭州市郊农业土壤中金霉素的含量相对较低,最大质量分数均小于 20 μg·kg-1(Wu et al.,2013;鲍陈燕等,2014)。

江苏省农业土壤金霉素的含量变化范围较大。Wei et al.(2016)的调查表明,施用畜禽粪肥土壤中金霉素的质量分数高达4723 μg·kg-1,平均值256 μg·kg-1;但南京市和徐州市农业土壤中金霉素的最大质量分数约为 100 μg·kg-1,平均值均低于 10 μg·kg-1(罗凯等,2014;Zhang et al.,2016)。

京津冀地区中,天津市郊农业土壤中金霉素的含量相对较高,最高质量分数达1079 μg·kg-1(Hu et al.,2010);河北省张家口土壤金霉素含量相对较低,最大质量分数为52.53 μg·kg-1,平均值为7.96μg·kg-1(张笑归等,2011)。

对于样本数相对较少的省份和地区而言,四川省彭州市和辽宁省沈阳市土壤中金霉素的含量较高,最大检测质量分数分别高达 5325 μg·kg-1和1590.16 μg·kg-1,平均值(或中位值)分别高达908 μg·kg-1和 717.57 μg·kg-1(张林,2011;An et al.,2015)。

云南省洱海流域土壤金霉素含量较高,最大检测质量分数高达 5520 μg·kg-1,平均值为 1031 μg·kg-1(王良等,2017);而晋宁市土壤金霉素最大检测质量分数仅为 3.4 μg·kg-1(Zhang et al.,2016)。

福建省所报道的土壤金霉素整体含量较高,莆田市土壤金霉素最大检测质量分数高达 2668 μg·kg-1,泉州市和厦门市的最大含量分别为 864 μg·kg-1和 240 μg·kg-1,福州市土壤金霉素则相对较低(Huang et al.,2013)。

山东省寿光市蔬菜基地土壤金霉素含量较低,最大检测质量分数均低于50 μg·kg-1,平均值则低于10 μg·kg-1(杨晓蕾,2012;孙奉翠,2013);尹春艳等(2012)报道的山东某集约化蔬菜基地,其土壤金霉素的检出率为 100%,最大检测质量分数高达 391.3 μg·kg-1,平均值为 71.24 μg·kg-1。

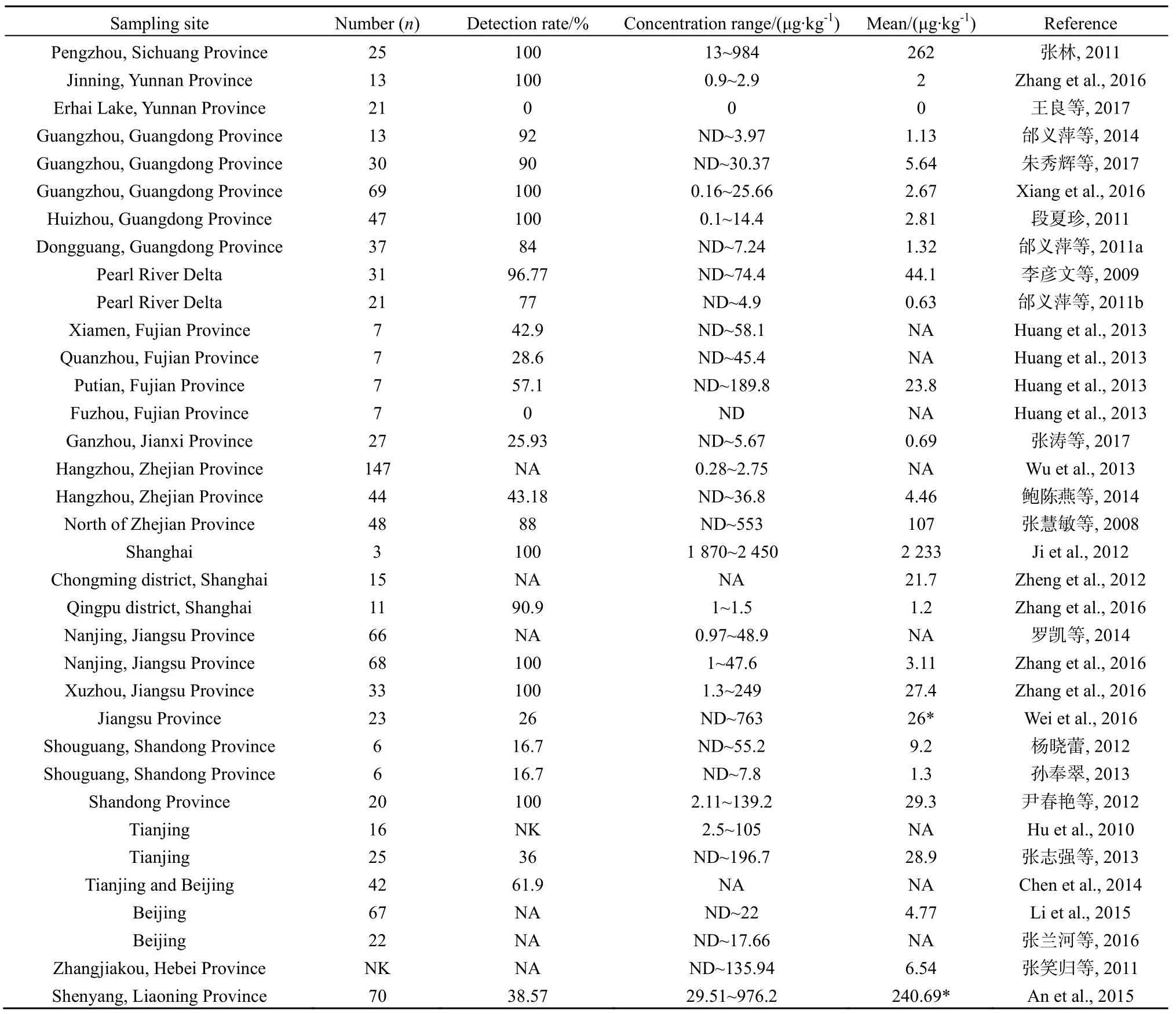

1.3 中国土壤中四环素的污染现状

表3所示为中国农业土壤中四环素的检出率及含量范围,介于 0~2450 μg·kg-1。

对于样本数较多的省份和地区而言,广东省农业土壤中四环素浓度与土霉素和金霉素浓度相当,除珠三角 31个样本最大检测质量分数达 74.4 μg·kg-1,平均值达 44.1 μg·kg-1以外(李彦文等,2009),其他文献所报道的土壤中四环素的质量分数均较低,其平均值均低于10 μg·kg-1。

表3 我国农用土壤中四环素的检出率及浓度范围Table 3 Detection rate and concentration range of tetracycline in agricultural soil in China

浙江省、江苏省和京津冀地区所报道的农业土壤四环素含量特征相似,部分样点最大质量分数和平均值超过100 μg·kg-1,但部分样点四环素含量较低。例如,浙江省北部农业土壤四环素的最大质量分数高达 553 μg·kg-1,平均值为 107 μg·kg-1(张慧敏等,2008);而其余样点土壤四环素的含量均较低(Wu et al.,2013;鲍陈燕等,2014)。江苏省南京市郊农业土壤四环素的含量整体较低,最大质量分数均小于 50 μg·kg-1,平均值低于 5 μg·kg-1(罗凯等,2014;Zhang et al.,2016);但徐州和其他地区样本最大质量分数分别达 249 μg·kg-1和 763 μg·kg-1,平均值分别为27.4 μg·kg-1和26 μg·kg-1(Wei et al.,2016;Zhang et al.,2016)。

对于样本数较少的省份和地区而言,上海黄浦江上游养殖场附近土壤四环素污染最严重,检出率为 100%,含量范围高达 1870~2450 μg·kg-1,平均值高达 2233 μg·kg-1(Ji et al.,2012);但上海崇明区和青浦区土壤中四环素含量则较低,崇明区平均质量分数 21.7 μg·kg-1(Zheng et al.,2012),青浦区最高质量分数仅为 1.5 μg·kg-1(Zhang et al.,2016)。辽宁省沈阳市和四川省彭州市土壤中四环素的污染也较为严重,其最大质量分数均接近1000 μg·kg-1,平均值约为 250 μg·kg-1(张林,2011;An et al.,2015)。

云南省晋宁市土壤四环素的含量较低(Zhang et al.,2016),洱海流域土壤未检出四环素(王良等,2017)。江西省赣州市梅江流域土壤四环素含量也较低,最大质量分数仅为5.67 μg·kg-1(张涛等,2017)。福建省除莆田市部分样点土壤四环素质量分数大于100 μg·kg-1以外,其他地区土壤四环素质量分数均接近或小于 50 μg·kg-1(Huang et al.,2013)。

1.4 中国农业土壤中四环素类抗生素的污染特征

根据兽药国际协调委员会(VICH)筹划指导委员会提出的土壤中抗生素生态毒害效应的触发值(100 μg·kg-1),中国土壤土霉素、金霉素和四环素最大检测质量分数大于100 μg·kg-1的文献数目分别有17、15和10篇,分别有9篇和6篇文献报道土霉素和金霉素最大值大于 1000 μg·kg-1,有 1篇文献报道四环素最大质量分数大于1000 μg·kg-1,而大部分样本四环素的平均质量分数小于 10 μg·kg-1。因此,中国农业土壤中土霉素和金霉素的生态风险相对较高,四环素的生态风险最小。

与国外调查相比,中国农业土壤中四环素类抗生素污染比较严重。例如,西班牙土壤中土霉素、金霉素和四环素平均质量分数范围分别15.7~105.4、5.8~34.4和18.8~64.3 μg·kg-1(Andreu et al.,2009);荷兰农业土壤中土霉素平均质量分数为 0.67 μg·kg-1(Chitescu et al.,2012);Brambilla et al.(2007)检测到意大利农业土壤中土霉素的质量分数范围为 127~216 μg·kg-1;在丹麦,农业土壤中金霉素的变化范围为 0.6~15.5 μg·kg-1,而土霉素未被检出(Jacobsen et al.,2006)。

从区域来看,四川省彭州市施用畜禽粪肥蔬菜基地土壤和辽宁省沈阳市土壤四环素污染相对较严重。广东省土壤四环素类抗生素的生态风险整体较低,所有平均值均小于100 μg·kg-1,绝大部分平均值小于10 μg·kg-1。江西省赣州市梅江流域四环素类抗生的生态风险也较低,所有检测质量分数均小于或接近50 μg·kg-1,金霉素和四环素的所有检测值低于 10 μg·kg-1。

云南省和上海市部分样点四环素类抗生素含量较高,但部分样点的含量则较低。例如,云南省洱海流域金霉素污染较严重,但昆明市郊附近土壤四环素类抗生素的含量则较低;上海市除黄浦江上游某养殖场附近土壤外,崇明和青浦区土壤四环素类抗生素的含量均较低。

浙江省、江苏省和京津冀地区土壤中四环素类抗生素含量则随采样点和抗生素类别的变化而无规律地变化。

从样本类型来看,中国农业土壤中四环素类抗生素含量特征主要与土壤利用类型、施用方式、土壤质地以及周围环境条件密切相关。

蔬菜基地土壤四环素类抗生素的含量高于粮田土壤、园地土壤、林地土壤和草地土壤(张涛等,2017;赵方凯等,2017),这主要是因为蔬菜基地复种指数高,为了改善土壤耕作质量和作物对养分的需求,越来越强调有机肥的施用。据估计,一些地区蔬菜基地畜禽粪肥的年施用量高达 1.5×105kg·hm-2(Zhang et al.,2016)。而畜禽粪肥或畜禽粪便堆制的有机肥中普遍含有四环素类抗生素(张志强等,2013;An et al.,2015),大量畜禽粪肥农用导致蔬菜基地土壤抗生素的污染。中国对农业土壤四环素类抗生素污染的调查文献也主要集中于施用畜禽粪肥或养殖场附近的蔬菜基地(占总样点的70%以上)。

蔬菜基地土壤中四环素类抗生素的含量与施肥方式密切相关。鲍陈燕等(2014)对浙江杭州、嘉兴和绍兴等地不同施肥方式的蔬菜生产基地进行调查,发现土壤中各类抗生素的检出率及含量均表现为施用畜禽粪肥的蔬菜地>施用商品有机肥的蔬菜地>施用沼渣的蔬菜地>单施化肥的蔬菜地,施用畜禽粪的蔬菜地土壤中抗生素残留量明显高于其他蔬菜地。整体而言,畜禽粪肥施用量越大,施用时间越长,土壤中四环素类抗生素的含量越高(Wu et al.,2013)。一些调查还表明,温室和大棚蔬菜基地土壤中四环素类抗生素的含量高于露天菜地土壤,这主要是因为温室和大棚蔬菜基地畜禽粪肥施用量高于露天菜地(Lietal.,2015;张兰河等,2016;朱秀辉等,2017)。

四环素类抗生素含有羟基、烯醇羟基及羰基等极性官能团,这些基团都可以提高土壤对四环素类抗生素的吸附能力。但四环素类抗生素在土壤中的吸附强弱与土质地密切相关。张慧敏等(2008)调查发现,施过畜禽粪肥的农田表层土壤中土霉素、四环素和金霉素残留量均与土壤黏粒含量呈正相关,土壤质地越重(黏粒越多),抗生素残留量越高;土壤质地越轻(黏粒越少),抗生素越易往下迁移并积累在亚表层。

2 中国农业土壤中四环素类抗生素污染的主要来源

中国农业土壤中外源四环素类抗生素污染的主要来源包括粪肥(张慧敏等,2008;Wu et al.,2013)、灌溉水(罗凯等,2014;朱秀辉等,2017)和城市污泥堆肥(刘冲等,2012;An et al.,2015)。

2.1 施用粪肥

畜禽粪便含有丰富的有机质和作物养分元素,将其作为有机肥农用是畜禽粪便大量处置的主要方法和最有前景的方法,既可以解决环境污染问题,又能利用其中的养分培肥土壤。然而,畜禽粪肥或畜禽粪便堆制的有机肥中普遍含有抗生素(张志强等,2013;An et al.,2015),液体粪肥中抗生素的质量分数高达124.22 mg·L-1(张林,2011),固态粪肥中抗生素的质量分数高达 327.1 mg·kg-1(国彬,2011)。因此,施用大量含有抗生素的粪肥必然会导致抗生素进入土壤环境。例如,浙江北部地区施用畜禽粪便的土壤中土霉素、金霉素和四环素的残留量分别是未施用畜禽粪便农田的12倍、13倍和38倍(张慧敏等,2008)。朱秀辉等(2017)采用层次分析法对广州市北郊蔬菜基地土壤中四环素类抗生素进行污染源解析,结果表明,粪肥是土壤中四环素类抗生素的主要来源,其所占比例大于50%。

畜禽粪肥中抗生素的含量与养殖模式、粪便种类和区域有关。张慧敏等(2008)对浙北地区的调查表明,规模化养殖场畜禽粪便中的抗生素残留量高于家庭散养方式;但An et al.(2015)对沈阳市的调查则未得出相似的结果,认为大规模养殖厂与家庭散养禽粪便中的抗生素残留量没有明显差异。浙北地区猪粪、鸡粪和牛粪中抗生素残留量依次降低,猪粪中的残留量最高(张慧敏等,2008);而云南洱海流域鸡粪中抗生素的残留量则是最高的(王良等,2017)。中国华北地区猪粪中土霉素、金霉素和四环素的残留量分别为354、139.4和98.2 mg·kg-1(Chen et al.,2012),远高于江苏南京人畜粪便中土霉素、金霉素和四环素的残留量(分别为3.08、0.13 和 2.94 mg·kg-1)。

2.2 灌溉水

水产养殖水体、畜禽养殖厂周围水体以及地表水体中均不同程度检测出抗生素(Wei et al.,2011;Cheng et al.,2014;Lietal.,2014;秦延文等,2015;Zhao et al.,2016)。珠江口典型水产养殖区水体中四环素质量浓度为40.92 ng·L-1(梁惜梅等,2013);天津近郊区淡水养殖水体中金霉素质量浓度高达10690 ng·L-1(阮悦斐等,2013); 黄浦江水体中土霉素、金霉素和四环素的浓度分别为219.8、46.7和 54.3 ng·L-1(Chen et al.,2014);贵阳南明河水体中土霉素、金霉素和四环素的质量浓度分别为30、140 和 300 ng·L-1(刘虹等,2009)。

当使用这些水体进行灌溉时,水体中的抗生素就会进入农业土壤。Shi et al.(2012)发现天津市污水灌溉的农业土壤中含有低水平抗生素;罗凯等(2014)认为,露天蔬菜基地土壤中四环素类抗生素的总含量高于大棚蔬菜基地土壤,其原因是因为露天蔬菜基地常以附近地表水作为灌溉水源。天津和北京污灌区玉米和小麦地土壤中四环素类抗生素含量显著高于非污灌区土壤,表明污水灌溉是土壤中四环素类抗生素的来源之一(Chen et al.,2014)。朱秀辉等(2017)研究表明,广州市北郊蔬菜基地土壤中8.44%的四环素类抗生素来源于灌溉水。邰义萍等(2011a)对东莞市24个主要施用复合肥的蔬菜基地进行调查,结果表明,土壤中四环素类抗生素除来自少量畜禽粪肥之外,也可能来源于灌溉水。

2.3 施用城市污泥堆肥

堆肥后作为有机肥农用是城市污泥的处理处置方式之一。进入水体的四环素类抗生素极易被吸附于活性污泥等固体颗粒表面,从而残留于城市污泥中。江苏某污水处理厂污泥中土霉素、金霉素和四环素的残留量分别为 520、227 和 656 μg·kg-1(刘冲等,2012);潘寻等(2011)和王硕等(2013)也对北京市城市污水处理厂污泥中抗生素的残留进行分析,发现土霉素、金霉素和四环素的残留量分别高达 2296.4、504.8 和 198.6 μg·kg-1。辽宁沈阳污水处理厂污泥中四环素类抗生素的质量分数范围为 127.45~7369.67 μg·kg-1(An et al.,2015)。但目前尚未见有关施用城市污泥堆肥后土壤四环素类抗生素污染的报道。

3 结论

中国农业土壤普遍检出四环素类抗生素,部分样点土壤四环素类抗生素的含量超出了兽药国际协调委员会(VICH)筹划指导委员会提出的土壤中抗生素生态毒害效应的触发值(100 μg·kg-1),具有一定的生态风险,其中土霉素和金霉素的生态风险相对较高,四环素的生态风险则较低。

中国农业土壤四环素类抗生素主要来源于畜禽粪肥的施用。一般而言,畜禽粪肥施用量越大,施用时间越长,土壤中四环素类抗生素的含量越高。

4 研究展望

目前关于农业土壤环境中四环素类抗生素污染的调查研究主要集中于养殖场附近土壤或施用畜禽粪肥的蔬菜基地土壤,未来应进一步重视区域尺度上土壤抗生素输入量调查。

农业土壤中抗生素的来源广泛,应针对不同区域和土壤不同利用类型,加强土壤抗生素污染源解析的研究,科学判断土壤中抗生素的来源,为科学预防农业土壤抗生素的污染提供理论依据。

加强农业土壤中抗生素迁移转化的研究,将“土壤-作物-周围水体”作为一个系统,对农业土壤中抗生素的生态风险进行全面评价。