关注高中新课程改革 提升地理核心素养

2018-09-27陈红

陈红

2018年1月,教育部颁布了《普通高中课程方案》和《普通高中地理课程标准(2017年版)》。新的课程方案和地理课程标准全面落实党的十九大精神,同时加强中华优秀传统文化教育,凝练提出地理学科的四大核心素养。面对高中新课程改革,我们要深入学习新的课程方案和地理课程标准,领会地理课程基本理念,把地理核心素养渗透到每一节地理课中,提高学生的生活品位和精神境界,全面提升学生的地理素养。

高中地理课程结构包含三类课程

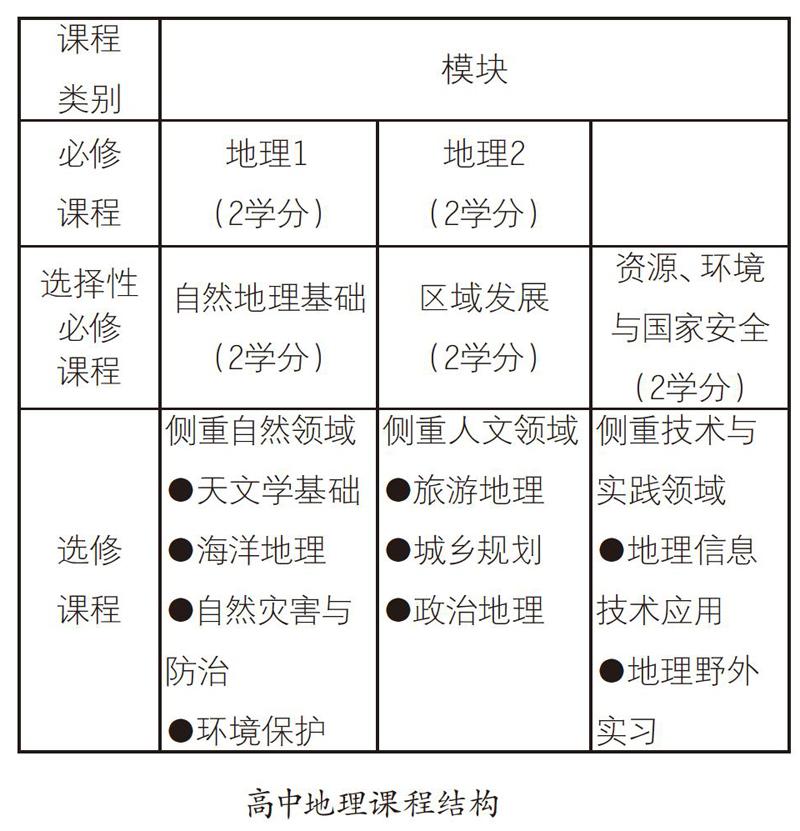

依据新的普通高中课程方案,高中地理课程结构发生了较大的变化。由以前的必修和选修两类课程,变为必修、选择性必修和选修三类课程(见下表)。其中,必修课程的内容精选学生终身发展必备的地理基础知识和基本技能,以满足全体学生基本的地理学习需求;选择性必修课程的内容在必修课程的基础上加深或拓展,以满足部分学生升学考试或就业的需要;选修课程提供多样化的课程清单,以满足不同学生出于兴趣爱好、学业发展或职业倾向等进行选课的需要。

从下表中可以看出,必修课程共设2个模块,即地理1、地理2,要求全体高中学生必须学习,每个模块2学分,2个模块共计4学分。学业水平合格性考试以必修课程的要求为准。选择性必修课程共设3个模块,即自然地理基础、区域发展和资源、环境与国家安全,每个模块2学分,学生可以结合其未来高等教育专业与职业方向进行选择。选择将地理学业水平等级性考试成绩计入高校招生录取总成绩的学生,需要修习选择性必修全部3个模块的内容,获得6学分。选修课程共设9个模块,包括侧重自然领域的4个模块、侧重人文领域的3个模块和侧重技术与实践领域的2个模块,学生可以根据个人兴趣进行选择。

三类课程的设计,一方面注重基础性和时代性,体现了地理学的学科体系,以自然地理、人文地理、区域地理为基本框架,并随着时代和科技的发展,在课程中融入科学发展观教育、国家安全教育、海洋意识教育等;另一方面也体现了对学生多元发展需求的关注,引导学生全面而有个性的发展。

地理学科核心素养包含的四个要素

《普通高中地理课程标准(2017年版)》指出,地理课程旨在使学生具备人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力等地理核心素养。该课程标准提出,地理課程的基本理念是:培养学生必备的地理学科核心素养;构建以地理学科核心素养为主导的地理课程;创新培育地理学科核心素养的学习方式;建立基于地理学科核心素养发展的学习评价体系。可见,新课程改革把地理学科核心素养提到了前所未有的高度。

地理学科核心素养包含人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力四个要素,是通过地理学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。地理学科核心素养的四个要素各自有丰富的内涵,同时又是相互联系的有机整体。

1.人地协调观——正确的价值观

人地协调观指的是人们对人类与地理环境之间关系秉持的正确的价值观。人地关系是地理学研究的核心主题。面对不断出现的人口、资源、环境和发展问题,人们越来越深刻地认识到,人类社会要更好地发展,必须尊重自然规律,协调好人类活动与地理环境的关系。“人地协调观”素养有助于人们更好地分析、认识和解决人地关系问题,成为和谐世界的建设者。

必修课程地理1主要学习自然地理,认识“人地关系”中自然环境对人类活动的影响,如运用图表等资料,说明海水性质和运动对人类活动的影响,形成尊重自然、顺应自然、保护自然的观念。必修课程地理2主要学习人文地理,认识人地关系中人类活动对自然环境的影响,形成判断人类活动和资源环境问题关系的初步意识。

十九大报告明确提出,坚持人与自然和谐共生,树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,这与人地协调观是不谋而合的。

2.综合思维——思维方式和能力

综合思维是指人们运用综合的观点认识地理环境的思维方式和能力。人类生存的地理环境是一个综合体,在不同时空组合条件下,地理要素相互作用,综合决定着地理环境的形成和发展。综合思维素养有助于人们从整体的角度,全面、系统、动态地分析和认识地理环境,以及它与人类活动的关系。

必修课程地理1学习自然地理时,可通过说明一些自然现象之间的关系和变化过程形成综合思维。例如,说明土壤的形成因素,认识土壤的形成并非受单一因素影响,而是气候、地形、生物等多种因素共同作用的结果,初步建立要素综合,认识到自然地理要素之间是相互联系、相互影响和相互制约的。

必修课程地理2学习人文地理时,可通过说明工业、农业和服务业等产业活动的区位因素形成综合思维,如影响农业的区位因素有气候、地形、水源、土壤等自然因素,还有市场、交通、政策、技术、劳动力等社会经济因素,并且社会经济因素经常会发生变化,从而引导学生全面、动态地分析地理问题。

3.区域认知——思维方式和能力

区域认知是指人们运用“空间-区域”的观点认识地理环境的思维方式和能力。人类生存的地理环境多种多样,将其划分成不同尺度、不同类型的区域加以认识,是人们认识地理环境复杂性的基本方法。区域认知素养有助于人们从区域的角度分析和认识地理环境,以及它与人类活动的关系。

必修课程地理1学习自然地理时,可通过描述和解释特定区域的自然现象,形成区域认知,如识别3-4种地貌,描述其景观的主要特点,可选择河流地貌、海岸地貌、风沙地貌等不同类型,认识不同地区的区域特征对地貌的影响。必修课程地理2学习人文地理时,可通过解释不同地方的人们对产业活动进行区位选择的依据,形成区域认知,如中国南方地区发展水稻种植业,与当地的地理环境是分不开的。

区域认知在选择性必修课程“区域发展”模块中体现得最为突出,学生可根据不同类型区域的发展条件和现状,分类思考区域发展问题、治理措施及发展方向,如以某生态脆弱区为例,说明该类地区存在的环境与发展问题,以及综合治理措施;以某资源枯竭型城市为例,分析该类城市发展的方向。通过分析不同类型区域的发展,逐步形成因地制宜的思想。

4.地理实践力——意志品质和行动能力

地理實践力指的是人们在考察、实验和调查等地理实践活动中所具备的意志品质和行动能力。考察、实验、调查等是地理学重要的研究方法,也是地理课程重要的学习方式。地理实践力素养有助于提升人们的行动意识和行动能力,更好地在真实情境中观察和感悟地理环境及其与人类活动的关系,增强社会责任感。

在必修课程地理1的学习过程中,可运用体验、观察、观测、实验、野外考察等方式开展地理实践活动,渗透地理实践力。例如,野外观察河流地貌、土壤、植被等;在课堂上进行“热力环流”实验;利用橡皮泥制作地球圈层结构模型等。在必修课程地理2的学习过程中,可运用地理信息技术和其他地理工具,收集和呈现人口、城镇、产业活动等人文地理数据及图表,提升地理实践力。

对高中地理教学的几点建议

新颁布的高中课程方案将于2018年秋季开始实施。新一轮的高中课程改革对一线教师来说是一个很大的挑战。为了让教师们更快地适应新课改的要求,更好地在高中地理教学中落实核心素养,提出以下几点建议。

1.研读课程标准,更新教学理念

《普通高中地理课程标准(2017年版)》既是高中地理教学的依据,也是高中地理学业水平合格性考试和学业水平等级性考试的依据。建议教师们深入学习和研究地理课程标准,不断更新教学理念,正确把握教学方向。

新的高中地理课程标准分为六部分:课程性质与基本理念、学科核心素养与课程目标、课程结构、课程内容、学业质量、实施建议,最后还有附录1和附录2,用表格的形式呈现了地理学科核心素养的内涵、表现和水平划分。

在研读新课标时,要注意与2003版高中地理课程进行比较,看看有哪些新的变化。例如,课程的基本理念发生了很大的变化,4条理念都紧紧围绕地理学科核心素养,从培养目标、学习内容、学习方式、学习评价等方面展开。再如,新增加了“学业质量”,将地理学业质量水平分为四级,水平1至水平4由低到高、逐渐递进。

2.分析内容标准,细化教学目标

教学目标从宏观到微观分为不同层次。在进行高中地理教学时,教师们要关注高中地理课程的总目标,即“通过地理核心素养的培养,从地理教育的角度落实立德树人根本任务”。也要关注总目标下的4个具体目标:学生能够正确看待地理环境与人类活动的相互影响;学生能够形成从综合的视角认识地理事物和现象的意识;学生能够形成从“空间-区域”的视角认识地理事物和现象的意识;学生能够通过考察、实验、调查等方式获取地理信息,探索和尝试解决实际问题,具备活动策划、实施等地理行动能力。在此基础上,教师在上每一节课时,还要制定更为具体的课时教学目标。

课时教学目标的制定,需要认真分析和解读课标中的内容标准,结合教材和学生具体情况进行细化,并围绕地理学科核心素养展开。例如,必修课程地理1中的一条内容标准是“野外观察或运用视频、图像,识别3-4种地貌,描述其景观的主要特点”。通过分析这条内容标准可知,学生需要完成两项学习任务:一是识别地貌,二是描述景观特点。完成学习任务的途径是在野外直接观察地貌,或通过视频、图像进行间接观察。北京市朝阳外国语学校汪清平老师根据学校实际情况,选择通过图像进行间接观察,并制定了以下课时教学目标:一是观察、比较地貌景观图片,说出地貌景观的主要特点,并归纳其维度。(通过观察,渗透地理实践力。)二是依据地貌景观不同维度的特点,对图中地貌景观进行归类;观察地貌景观图,进行正确归类识别。(形成初级的综合思维。)三是结合地貌景观图片的地理背景,制作出“地貌景观面面观”地理板报。(渗透区域认知,提升地理实践力。)

3.设置真实情境,落实核心素养

教师在制定了具体的课时教学目标以后,还要精心选择教学内容,设计教学过程,才能使学科核心素养真正落地。华东师范大学杨向东教授指出,核心素养的突出特征在于:个体能否应对现实生活中各种挑战性的复杂真实任务;教育或教学的功能在于,选择或创设合理的情境,通过适当的活动促进学习的发生。

建议教师们在进行高中地理教学时,要紧密联系生活实际,关注学生的生活体验,设置真实情境,落实地理学科核心素养。例如,选择性必修课程“自然地理基础”中有一条内容标准是“结合实例,说明地球运动的地理意义”。这条内容标准强调“结合实例”,最好能联系学生熟悉的生活情境。北京景山学校远洋分校王双老师在进行太阳高度角的教学时,联系学生的生活体验,基于真实的情境设计了系列探究活动。活动一:观察校园旗杆影子朝向与太阳高度的关系;活动二:探究不同地区太阳能板安装角度的变化;活动三:探究校园停车位的选择,哪些停车位不会被晒。以上三个活动都是基于真实的生活情境,学生在活动中激发了探究欲望,解决了实际问题,提升了地理实践力。