社会过程中的建筑

——家屋社会与20世纪晚期的乡土建筑研究

2018-09-26潘曦PANXi

潘曦/PAN Xi

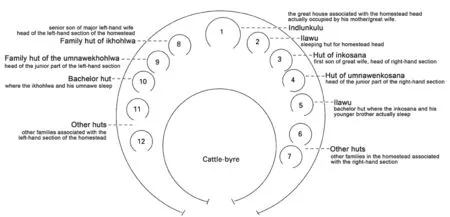

1 祖鲁人的家宅构成(图片来源:笔者据文献[4]绘制)

1 引言

房屋建筑作为人类物质文化的一部分,其物质结构、空间布局等内容通过建造和栖居活动与人们的社会生活、观念认知密切地联系在一起。这种房屋建筑、物质空间与人之间的密切联系,为建筑人类学的相关学者所关注,其研究涉及个体(空间与身体)、群体(空间与社会)等不同层面。概括而言,这些研究在讨论建筑与人的关系时大致呈现出两类不同的思考路径:将建筑作为社会文化的物质符号来解读,或关注建筑在社会文化的建构过程中所发挥的积极作用。

将建筑作为个体认知、社会结构、文化意象的物质符号,无疑是更为惯常的研究路径。从个体角度来看,人们将对自身身体的认知意象投射到建筑之上,以此来建造建筑的现象历来不乏记载;例如,孩童们所绘的房子就总是与人脸同构,加斯顿·巴什拉(Gaston Bachelard)把它称作“心灵、灵魂和人在意识中的直接产物”1)[1]。从群体角度看,则有诸多关于物质空间与社会组织在形式上的同构关系的讨论,早在19世纪末,人类学家路易斯·亨利·摩尔根(Lewis Henry Morgan)就已经发现北美印第安人房屋建筑的空间结构与其社会结构具有明显的同构关系,并认为易洛魁人的长屋体现了“居住中的共产制”[2];再如,南非祖鲁人(Zulu)的家宅形式也受到其政治体系之形式的密切影响[3](图1)。

另一方面,也有一些学者关注到了物质空间的“能动性”,考察其在个体与群体建构中的积极作用。例如,布迪厄的“惯习”理论就讨论了物质空间如何参与人自身的建构:当人进入一个有秩序的建成环境时,身体就会阅读其内在秩序,通过习惯与居住行为来形成自身对文化基本框架的实践知识[4];可以说,物质空间作为思想的客体,提供了个体社会化的基本动力[5]2。布迪厄的空间研究同样也涉及群体层面,他在阿尔及利亚移民的研究中指出,现代城市住房破坏了乡村移民的家庭结构以及工作与生活之间的传统关系,住房实际上是一种社会控制的机器[6]。在此之后,列斐伏尔展开了极具影响力的“空间生产”的讨论,他深刻地思考了资本主义生产方式下空间和社会再生产的问题,认为城市作为一种空间形式,既是资本主义关系的产物,也是资本主义关系的再生产者,是时、空、人、物的流转及其背后权力架构之组织与管理规划[7];甚至,“空间就是一种社会关系”,是资本关系的内在组成部分[8]。

可见,建筑不仅仅是静态的、被动呈现的符号,而是以一种动态的关系与人相互塑造。建筑不仅“反映”个体认知与社会文化,也参与它们的“建构”,促进这些内容的再生产。建筑的这种能动性,在20世纪晚期的乡土建筑研究中得到了较多体现,因此,本文试图以该时期的乡土建筑研究为例,考察建筑在社会文化的建构过程中所扮演的多重角色。

2 理论先导:家屋社会

在20世纪中后期,“化石比喻”是乡土建筑研究的主导性类比。伴随着进化论学说在20世纪中期的复兴,建筑作为物质文化的重要组成部分,被普遍地看作区分社会文化发展阶段的标志;因而,乡土建筑研究的地位大大提高,以此描述不同族群的社会文化水平,并类比过往之情况、推就未来之设想,构建一个普适性的社会文化发展进程[9]。这一类研究的思考路径,无疑属于前述两种路径中的前者,即把乡土建筑作为“反映”社会文化的符号。而调转思考方向,逆向地考察乡土建筑在个体行为认知与群体社会文化的建构中的积极作用,则有必要论及20世纪后期结构人类学的一些研究,尤其是列维-斯特劳斯(Levi-Strauss)的影响。

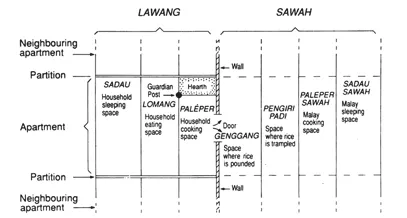

2 达雅克长屋平面布局(来源:文献[14]: 46 )

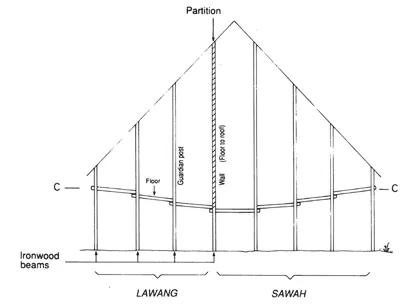

3 达雅克长屋剖面形态(图片来源:文献[14]: 49)

在分析博厄斯(Boas)的夸扣特尔人(Kwakiutl)民族志研究时,列维-斯特劳斯发现,其社会组织既有父系特征也有母系特征,导致既有的人类学亲属分类体系无法很好地解释,因而提出了“家屋”概念来描述其社会单元。接着,他又列举了多个具有类似特征的地方社会,并将“家屋”定义为“一个道德主体:它持有一处由物质和非物质财富所构成的产业,通过依照某条真实或想象的脉络传承其名称而延续下来,这种延续性只要能以亲属或姻亲关系表现出来(通常两者都有),它就被认为是合理的”2)[10]163-170,174。

尽管列维-斯特劳斯提出“家屋社会”(sociétésà maiso)的初衷是为了解释一种新的社会结构类型,并未对建筑特征做深入的讨论,但却对乡土建筑研究产生了很大影响:一方面,房屋建筑在地方性、乡土性社会的研究中被放到了极其重要的位置上;另一方面,它提出了一种思考物质空间与社会文化之关系的新方向,即把房屋建筑作为组织社会关系的手段。例如,聿洛克人(Yurok)通过房屋建筑来划分社会组织,居住在同一栋房屋中的人群构成基本的社会单元 “家屋”,作为当地社会履行权利义务的主体;而家屋及其主人的名字,正来自于人们根据位置、地貌、立面装饰、仪式功能等特征为房屋所赋予的名字[10]171-176。

此外,在列维-斯特劳斯影响下的一些乡土建筑研究也对此起到了有力的推动作用。例如,在布迪厄影响深远的柏柏尔人民居研究中3),尽管其对柏柏尔民居建筑特征与神话、仪式系统的关联所进行的分析体现出结构主义的影响(即将建筑作为符号),但他显然已经意识到了空间在社会建构中的积极作用。在论及法国军队对柏柏尔人居住空间的安置时,他认为殖民者似乎已经在模糊地运用这一人类学法则:“栖息地结构是文化最基本结构的象征性投影,对栖息地进行重组会引起整个文化系统自身的全面改变。”同时,他还将《实践逻辑》一文收入了该民居研究的附录,希望此后提出的“实践理论”可以从能动主体观念等方面弥补结构主义范式静态性的缺陷[11]。

3 社会过程中的乡土建筑

基于列维-斯特劳斯等人的探索,20世纪晚期出现了一批关注社会建构的乡土建筑研究。他们对于前者之理论的共同继承,是把乡土建筑作为一种积极的对象置入到社会文化的再生产之中,在一种动态的“过程性”视角下进行分析。就像卡罗琳·汉弗莱(Caroline Humphrey)反思的那样,既有的研究“倾向于把住宅当作象征主义或是宇宙观的一个‘例子’,而不是当作一个有其自身权利的主体”4)[12];但实际上,在诸多的家屋社会中,物理性的房屋(house)和社会性的“家屋”(house)作为一对并行交织的概念,共同在实践和思维上为社会中的人提供了锚点[13]。而这些研究对家屋社会理论的批判性发展,则主要体现在对乡土建筑的物质空间特征进行了更详细的考察——列维-斯特劳斯虽然分析了大量家屋型社会,但并未详细讨论具体的建筑特征。这一时期的一系列研究,把乡土建筑的物质空间特征与社会关系的生产、文化解释的传递、集体认同的构成联系在一起,提供了一种解读建筑的新视角。

3.1 建筑与社会关系的生产

乡土建筑不仅反映社会关系,而且参与其生产这一特点,生动地体现在赫利维尔(Helliwell)的婆罗洲建筑调查中。当地的达雅克人(Dayak)居住在公共长屋中,长屋一侧分隔成若干单元作为个体家庭的空间,另一侧是走廊(图2、3)。单元间的分隔十分脆弱,声音和光线都可以轻易穿透,有些缝隙甚至大到可以传递物品。这显然无法满足赫利维尔作为一个西方人的私密性需求,因此在长屋调研期间,她曾试图去填充居住单元周围的缝隙、加强隔离。但是,这些填充物总是被邻居们去掉,促使她意识到了建筑中刻意制造的“弱分隔”对于当地人的重要性:声音和光线的传递在长屋中形成了一种集体性氛围,促进了邻里之间的关照与互助。例如当一对夫妇发生争执时,他们可能会提高声音请其他人介入调解;当某个隔间没有照例透出火塘的火光或灯光时,人们就会去关怀,看主人是否遇到了问题、需要照拂。有趣的是,这种“弱分隔”还通过行为习俗的约束保障了私密性,例如,除非某个家庭发生了恶劣的行为(比如虐待孩子、配偶),否则人们就不可以在未经许可的情况下进入他人的居住单元。因此,赫利维尔指出,正是这些薄弱的墙体调和了长屋内的个体化与公共化需求,坚固的墙体反而不利于邻里关系的构建[14]。

当然,乡土建筑在列维-斯特劳斯所论述的“家屋”型社会中组织其社会结构,也是社会关系生产的一种形式,类似现象也在其他研究中得到了记录。例如,非洲的一些民族志资料中就记载了诸多用房屋建筑有关的术语来描述和建构社会体系的现象:在祖鲁人社会中,房屋既是物理实体也是社会群体,是一个可以用于解读当地社会结构和历史发展的模型,因此,亚当·库珀(Adam Kuper)形象地描述,当地社会组织的形式不是“血”,而是“土”[15];而埃文斯-普里契特(Evans-Pritchard)在调查努尔人(Nuer)时,则发现他们听不懂他提的有关世系的问题,因为他们是用“火塘”“棚屋的入口”这些用语来描述世系的[16]。

在这样的“家屋”型社会中,社会关系发生变化时也往往少不了建筑的参与。就像在兰卡威(Langkawi)的聚落中,位于一块基地上的房屋群就意味着其中的居住者之间具有亲属关系。因此,当发生结婚、生子、分家等事件时,人们就要通过建筑的扩建、移动等行为来完成亲属关系的变动与再次确认。因而,当地房屋高度灵活可变,各个单元都是临时性、可移动的,让人们可以很容易地对其进行更改。所以,尽管当地村落中看起来经常发生建设活动,但实际上很少新建房屋,而是频繁地扩建和移动建筑(图4)[5]105-128。

3.2 建筑与文化解释的传递

正如彼得·威尔森(Peter Wilson)所说,房屋建筑是非常重要的思想工具[11],它就像一本书册,通过人们对其的“阅读”、即空间实践将意义传递出去,这在诸多地方性社会的文化解释的传承中均有体现。

例如,玛雅人(Maya)的宇宙观在社群成员之中的确立和传递就是通过与房屋建筑等空间相关的一系列仪式来完成的。玛雅人通常将宇宙水平地分为4个方向或象限,用房屋的形式、结构以及某些类似的现象来标示。对于一个社会群体而言,其房屋虽然并非实际的宇宙中心,但人们通过逆时针绕行房屋的仪式来确认自身和房屋的关系(仪式中要说明仪式是为谁而进行的),从而使相应的人群获得空间定位。逝者则葬在屋子里的地板下5),因为祖先作为神灵的一种,是栖居在静止不动的空间中心的。就像苏珊·吉莱斯皮(Susan Gillespie)总结的那样,玛雅人的房屋并不仅仅是他们宇宙观在形式上的微缩象征,而是作为一个不可或缺的物质中心,使得社群成员们通过绕行仪式激活、确立和传递其宇宙观和空间体系,为自身和相联系的神灵提供了方向和定位[17]。

相较于有文字的玛雅人,建筑对文化意象及其解释的传递作用,对于无文字或者“弱”文字社会来说无疑意义更大。例如,我国滇西北地区的纳西族支系“阮可”人就是一个“弱”文字社会,其本民族的文字只为东巴祭司等少数人所掌握,因而,建筑就成为了记录信息的载体之一,也成为了语言之外传递文化解释的重要途径。在阮可人的房屋中央,设有一根唤作“美杜”的中柱,意为“擎天柱”,被认为可以联系天地,柱头设有雕刻成云形的木板,作为天上和人间的分隔[18]。这一结构被认为是纳西族传统宇宙观的空间再现:在其创世神话中,世界的空间结构是人为建造而成的,其中央通过“天柱”“神山”来支撑[19],中柱就是其形象的再现。中柱所在的空间是“阮可”人重要的仪式空间,每当人们在这里举行成人礼、婚礼等仪式时,中柱所代表的空间原型就会在仪式规程中被不断提起、得到阐述,从而实现文化解释在仪式成员之间的传递。

4 兰卡威马来人搬迁房屋(图片来源:文献[5]: 封面)

3.3 建筑与集体认同的构成

与前述案例类似,南美洲也库阿那人(Ye'cuana)的房屋建筑也是当地人表达和传递宇宙观的重要途径,地面代表海洋和土地,圆锥形屋顶的上下两部分覆盖不同的茅草区分开来以代表天空,大梁表现银河,中柱则联系天与地、可见与不可见的世界[5]189-205。

但是,尽管承载着丰富的涵义,这些建筑的使用时间却通常很短。每6年左右,聚落就会被整体性地废弃。聚落废弃的原因有很多,例如资源的耗竭、建筑的倾颓等等,其中一个重要原因就是疾病和死亡、尤其是头人的死亡;在这种情况下,人们会毁掉原有的房屋、择址另建。也库阿那人的村落史可以说就是一部政治史,人们通过选择头人来选择所居住的聚落;头人是聚落的灵魂,一旦他死去,整个聚落也随之死去,社会网络解体、建筑被全部销毁。建筑与聚落有意识地破坏与重建,实际上意味着新的社会网络的重组、社区的复兴与重生;而伴随着每一次建筑与聚落的重建,人们也同时形成了新的集体认同。

实际上,这种基于共同的建筑形成集体认同的现象同样可以在现代民族国家的形成和发展过程中看到。1919年第一次世界大战后,在凡尔赛举行的巴黎和会上就出现过“因为我们还能在其余地方发现同样形式的房屋,所以这个民族国家的范围也应该地扩展到那个地区”这样的说法[20]。这样的论点虽然为诸多学者所批判,但的确体现出了乡土建筑的形式类型对于巩固民族国家的重要性。

3.4 过程性视角与整体建筑观

家屋社会理论启发下的这一系列研究,提供了一种新的思考建筑的方式:在建筑与社会的互动过程之中去考察建筑。在这样一种动态的“过程性”视角下,建筑就不仅仅是一种物质符号、社会文化的被动反映,还藉由其物质性积极地参与到社会文化的建构之中,扮演了多重角色。尤其是在社会分工不甚彻底的乡土社会中,房屋建筑的设计者、建造者、居住者、维护者等群体不仅共享类似的背景,而且在人员构成上多有重叠。因此在房屋的设计、建造、居住、维护、搬迁、改变、拆毁等过程中,建筑与社群的互动关系尤为密切。在这一点上,建筑非常接近路易斯·阿尔都塞(Louis Althusser)的“物质意识形态”概念,他不仅把意识形态看作现实的表述,还把它看作用于理解、产生现实的实际途径,是人类关系的构成部分。在家屋社会中,乡土建筑就以类似的方式参与到了社会文化生活的建构与再生产过程中。

同时,在这种动态的“过程性”视角下,一些多多少少被忽视的建筑特征和诉求也进入到了人们的视野中。例如在达雅克人的例子中,建筑追求的是脆弱、而非坚固;在兰卡威的例子中,人们希望建筑可以移动多变、而非持久永恒;在“阮可”人的例子中,人们关注的是中柱所再现的空间模型,而并非其物质上的形制工艺;在也库阿那聚落中,人们甚至有意地毁灭房屋的物质形态来完成社会的重组。这些内容,在建筑学惯常关注物质实体本身,并且倾向于追求坚固、持久、美观的思维方式下是较少出现在视野中的。

5 纳西族房屋的中柱

可以说,20世纪晚期的这一系列研究揭示出了重要的一点:建筑与人群及其生活相互缠绕交织,参与社会关系的生产、文化解释的传递,以及集体认同的构成,与之共同形成了一个整体性的过程。建筑多样化的物质与非物质特征、社会群体多样化的社会与文化需求,都在不断地相互影响、相互塑造;它们通过这一动态过程被纳入了一个完整的体系中,而不再是不同学科领域中孤立的研究对象。这种“过程性”视角下的解读,向我们展示了一种更为整体的建筑观。□

注释

1)"…emerges into the consciousness as a direct product of the heart, soul and being of man."

2)"…moral person holding an estate made up of material and immaterial wealth which perpetuates itself through the transmission of its name down a real or imaginary line, considered legitimate as long as this continuity can express itself in the language of kinship or of affinity, and most often of both."

3)布迪厄自阿尔及利亚回到巴黎后,多次参与列维–斯特劳斯主持的学术研讨会和人类学博物馆的民族志学讲座,并在列维-斯特劳斯的理论范式下完成了卡拜尔民居的研究。这份研究修改版收录在列维-斯特劳斯60岁寿诞的论文集中,得到了广泛认同和不断再版,对住宅、民居的形式与空间研究影响很大。

4)"…dwellings tend to be thought of as 'cases' of symbolism or cosmology rather than a subject in their own right."

5)过去如此。之后改为将逝者葬在墓地,但坟墓顶上用屋顶上使用的茅草覆盖(或代表茅草的松针),把坟墓做成房屋的复制品。