弱势群体判断对不同价值语义启动下道德判断的调节效应研究 *

2018-09-22谢晓明贺伟婕肖前国

谢晓明 贺伟婕 肖前国

(1 重庆科创职业学院 经济管理学院 重庆 402160)

(2 重庆文理学院 教育学院 情绪与心理健康重点实验室 重庆 402160)

1 问题提出

2015年5月3日,在成都发生了一起社会舆论颇大的“女司机被打事件”。事件的主要经过是一名女司机因驱车行驶变道被张某驾车逼停,随后遭到殴打致伤。事件视频在网络上发布后,舆论纷纷对男司机张某下手之狠表示谴责。随后,当张某公布行车记录仪的视频以后,舆论又转而谴责女司机卢某开车不守规矩,属于危险驾驶行为。这一事件不仅仅暴露了一些常见的驾驶心理,如“路怒症”等现象。广大网友们的舆论转变现象也可能反映了一些共同而深刻的社会心理问题。如在事件之初,人们的舆论指责为何会压倒性的偏袒于被打的女司机,这可能反映了一种典型的“弱势者效应”。根据丁慧研究提出的判断一个群体是否是弱势的三条标准以及郑剑锋关于弱势者效应的界定(丁慧, 王林, 2005; 郑剑锋, 2014),所谓弱势者效应主要是指由于身体或体能、经济、社会权利资源的占有状态相对较弱的一方在负性社会事件中容易第一时间受到人们的社会与心理支持的现象。弱势者效应较早发现于政治、体育等竞争行业里。研究发现相对于强大的竞争者来说,人们往往会在态度、精神上支持与鼓励竞争劣势者(Parsons, 2005; Vandello, Goldschmied,& Richards, 2007)。国内有研究表明,在不关涉自己的利益的条件下,个体对社会弱势者不道德行为的谴责相对较轻并更容易被宽恕(这种现象本研究称之为道德判断的弱势者效应),但一旦关乎自己利益时,人们会像谴责强势者那样谴责弱者的行为,并且不容易受到当事者的宽恕(郑剑锋, 2014)。 这表明弱势者效应的出现是有条件的,它受到弱势者行为的后果指向,动机意图以及判断者的利益关涉等多因素的影响。

就上述“女司机被打事件”而言,这种弱势者效应的出现还可能跟判断者的不同道德价值的“启动”有关。在上述事件中,人们在事件后期对女司机的认知态度之所以发生了明显的变化,出现了明显的分歧,其主要原因是人们获知了女司机的前期行车记录情况这一重要资讯。这种信息的获得(启动刺激)对后期的认知判断(目标刺激)产生影响的现象称为“启动效应”,它的产生往往依赖于启动刺激与目标刺激间存在的某种正或负的语义性的、形式性的、情绪性的关系(周祝琴, 2009) 。根据Timmons(2008)等提出的道德语境论,人们的道德判断,不仅仅取决于道德事实是什么,更在于人们是在何种特定的“道德价值语境”下进行谈论与判断的,因为特定的道德语境往往暗含了判断者的特定目的与价值。根据道德语境理论,人们的道德判断首先取决于判断者对道德语境的敏感性,即取决于判断者首先对特定语境中哪些相关特征给予了优先注意和判断,然后再根据这个判断来权衡怎样的行为、选择与评价是更合适的(陈嘉鸿, 2015)。这表明不同道德语境的启动与激活可能会显著影响人们随后的行为判断。如有研究采用行为回忆范式对实验组被试进行不道德概念的启动后,发现个体对于目标人物的吸引力判断显著高于控制组(即无启动组)(王雪蕊, 2015),从而出现了道德净化效应(Zhong & Liljenquist, 2006),即个体在进行了不道德行为之后,倾向于做出补偿性的亲社会行为。这样的启动效应在真实情境中得到了验证,有研究表明在设计较为真实的情境中,接受道德特质启动的被试愿意提供更多的志愿服务时间以及更多的志愿行为(李林, 2012)。这些研究表明道德语境的启动对其后的行为判断有显著影响。

本研究拟探讨不同道德价值(公平正义,恻隐关怀)的语义启动对个体在涉及弱势状态情境中的道德判断的影响,即探讨在不同道德价值启动下人们道德判断是否还会出现道德判断的弱者优势效应等问题。有关弱势者效应的相关研究认为,弱势者效应的产生可能跟角色认同、同情、公正需求等心理机制有关(Folger & Kass, 2000; 郑剑锋, 2014)。根据Lerner和Miller(1978)的公正世界理论,个体需要“世界是公正的”的信念和世界观,当不公平现象直接威胁到了人们的这种公正信念时,就会驱使人们采取不同策略和方法来维护内心的“公平感”。早在1966年,Lerner和Simmons就发现,当给被试呈现一个无辜受害者事例,且相信自己能有效的帮助对方时,他们就会表现出对不公平的一种接纳以及对无辜受害者的同情。然而在另一种情形下,面对的是同一受害者事例,如果人们对这个无辜受害者产生了他可能会持续受苦的预期时,他们就会贬低受害者的角色。之所以会产生这两种不同的反应,Lerner认为这是由人们的公正世界观所引起的,当人们内心的“公平感”受到威胁时,人们会采取合理化、贬损等不同策略来缓解内心的冲突或焦虑。进一步的研究也表明,现实生活中的不同个体或群体间实力的差距会引起人们心中的公正感需要,从而使人们倾向于通过给予劣势方或弱势方一些心理性补偿以尽量平衡其内心中的不公平感(Fehr &Schmidt, 1999; Haynes & Olson, 2006)。国内的研究也表明感知到的不公正对自我公正世界观和负性情绪间有显著的中介作用(冯旎, 2007)。

基于上述分析,本研究认为当个体处于公平正义道德价值启动与激活的心理状态时,其公正信念则处于未受到直接威胁的状态,因此他们在对即使涉及弱势者情境的道德问题进行道德判断时不会出现明显的弱势者效应。相应地,如果个体处于恻隐关怀道德价值启动与激活的心理状态时,会出现显著的道德判断弱势者效应。因此,本研究假设:不同道德价值语义启动对道德判断有着显著的影响,而弱势群体判断在道德价值语义启动与道德判断中起着显著的调节作用。

2 研究方法

2.1 实验设计

本研究采用3水平的单因素被试间实验设计,以道德价值启动为自变量,分为公平正义语义启动、恻隐关怀语义启动和中性启动(控制组)三个水平,弱势群体判断作为调节变量,道德判断作为因变量。

2.2 研究材料

根据已有相关研究的做法,本研究选用道德词汇语义启动范式进行道德价值的启动,涉及两方面的研究材料:一是道德价值启动词汇;二是涉及弱势群体状态的道德判断文本。

2.2.1 道德价值启动材料的选评

结合郭勇军评定与编制的道德人格词汇量表(郭永军, 2010)以及王登峰评定编制的中国人人格词汇量表中有关道德的词汇(王登峰, 崔红,2003),选编了有关公平正义,恻隐关怀等相关维度的词汇各25个,分别作为公正启动刺激和关怀启动刺激,如下:

公平正义启动词组:公开公正、公平正义、执法严明、主持公道、黑白分明、秉公执法、铁面无私、执法如山、正大光明、大公无私、不偏不倚、刚正不阿、执法必严、明镜高悬、人人平等、法制健全、违法必究、一视同仁、廉明公正、公开透明、制度规范、光明磊落、赏罚分明、持平之论、公平正直

恻隐关怀启动词组:孤苦无依、风烛残年、孤苦伶仃、病入膏肓、形单影只、怜贫惜老、救死扶伤、爱才怜弱、怜贫惜弱、设身处地、敬老慈幼、恻隐之心、身临其境、孤家寡人、孤立无援、饥肠辘辘、饥寒交迫、无依无靠、穷困潦倒、同舟共济、倾囊相助、同甘共苦、无微不至、疾病相扶、相濡以沫

中性词组:巴山夜雨、高山流水、镜花水月、万里长城、大开眼界、四面八方、人来人往、斗转星移、大浪淘沙、诸子百家、空谷幽兰、瓜田李下、五湖四海、三山五岳、一马平川、天方夜谭、名胜古迹、周而复始、司空见惯、千变万化、珠光宝气、绘声绘色、人山人海、曾几何时、十字路口

2.2.2 道德判断材料的选编

本研究选用经典道德两难问题“海因茨偷药”问题以及它的2个改编版故事,分别见如下材料1、2、3。在改编材料2、3中主要是通过变化故事中不同人物的社会相对弱势地位状态来探讨被试者在不同道德价值启动下的弱势群体判断和道德判断。在每个材料后有两个针对行为当事人进行弱势群体评定和道德判断的问题。

材料1:在欧洲,有个妇女患上了一种罕见的癌症,生命垂危。医生认为只有一种药能救她,就是本镇一个药剂师最近发明的镭。药剂师索价2000美元,是成本的10倍。病妇的丈夫海因茨到处借钱,试过各种合法手段,但他一共才借到1000美元,只够药费的一半。海因茨不得已,只好告诉药剂师,说他的妻子快要死了,请求药剂师便宜一点卖给他,或允许他赊欠。但药剂师说:“不行!”于是,海因茨铤而走险,他撬开药店的门,为他妻子偷来了药。

材料2:在欧洲,有位妇女上了一种罕见的疾病,生命垂危。医生诊断只有一种药能救他,而现在这种药已经停产了,只有以收破烂为生的老者手里还有这种药。患者的丈夫乔治找到老者,发现老者的生活比较贫困,患者的丈夫乔治就想对老者进行经济补偿以便获得这种药。但是老者的要价并不低,乔治家的经济情况也不好,乔治用尽了所有合法手段均未满足老者的要求。为了救活妻子,乔治不得已偷来了药。

材料3:在欧洲,有位叫山姆的富商,他的妻子患上了一种罕见的疾病,生命垂危。医生诊断只有一种药能救他的妻子,而现在这种药已经停产了,只有以收破烂为生的老者手里还有这种药。山姆找到老者,发现老者的生活比较贫困,山姆就想对老者进行经济补偿以便获得这种药。但是老者主观地认为山姆是十恶不赦的奸商,死活不把药卖给他。为了救活妻子,山姆不得已偷来了药。

2.3 实验程序

选取103名大学生随机平均分成3组,公平正义启动组34人(男生15, 女生19),恻隐关怀启动组34人(男生14, 女生20),对照组35人(男生15, 女生20)。整个实验研究涉及三个任务:

任务一,道德价值的语义启动。要求三组被试分别完成公正、关怀和中性词的语义判断。即在电脑上用Eprime程序分别随机呈现由25个公正启动词汇加25个中性词汇(正义启动组),25个关怀启动词汇加25个中性词汇(关怀启动组);25个中性词汇加25个西尼尔文符号(控制组)组成的词组,要求每组被试分别进行词汇语义判断。在实验开始时,电脑屏幕的中央会出现指导语,被试根据指导语的要求对词汇进行判断,呈现词汇若为公正(或关怀)词汇按“J”键,否则按“F”键。被试熟悉规则后,有5个词汇的练习阶段,随后进入正式实验。每组正式实验共50个判断词汇,包括25个公正(关怀)词汇,25个中性词汇,词组顺序随机呈现,词组呈现无时间限制,按键反应后自动进入下一个词汇的呈现。控制组的实验程序与实验组大致相同,只是将公正或关怀词汇替换为西尼尔文符号,要求被试在词与非词间做简单的词汇辨别判断。

任务二、启动效果自我评定。完成任务一后,要求被试对当前的公正感、关怀感启动程度进行5点自评。

任务三、随后要求每个被试均完成三篇道德材料的阅读与判断。具体任务如下:第一个判断任务是要求被试在阅读完材料后对故事中预设的不道德行为当事人(材料1的海茵兹, 材料2的乔治, 材料3的山姆)在多大程度上(相对于故事中的另一方)属于弱势群体进行5定评分,评分越高,代表相对更高的弱势状态;第二个任务是对他们的偷药行为进行5点道德判断评分,评分越低,代表其行为越不符合道德要求。

3 研究结果

采用SPSS20.0进行数据分析。首先通过t检验对道德价值语义启动效果进行检验。检验结果表明,相对于控制组而言,实验组的道德价值启动均显著高于控制组,其正义感启动(t(67)=5.60,p<0.01)和关怀感启动(t(57)=4.54, p<0.01)达到较高水平,这与已有相关研究结果一致,表明语义启动可以作为道德价值启动的一种有效手段。

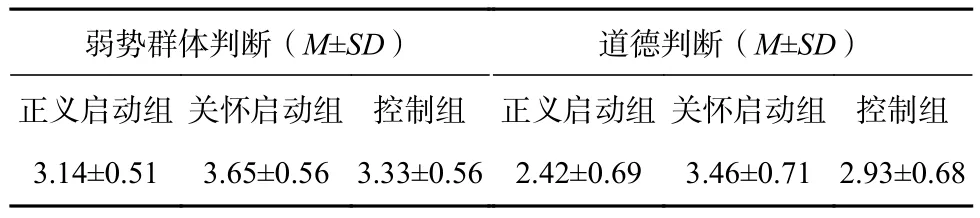

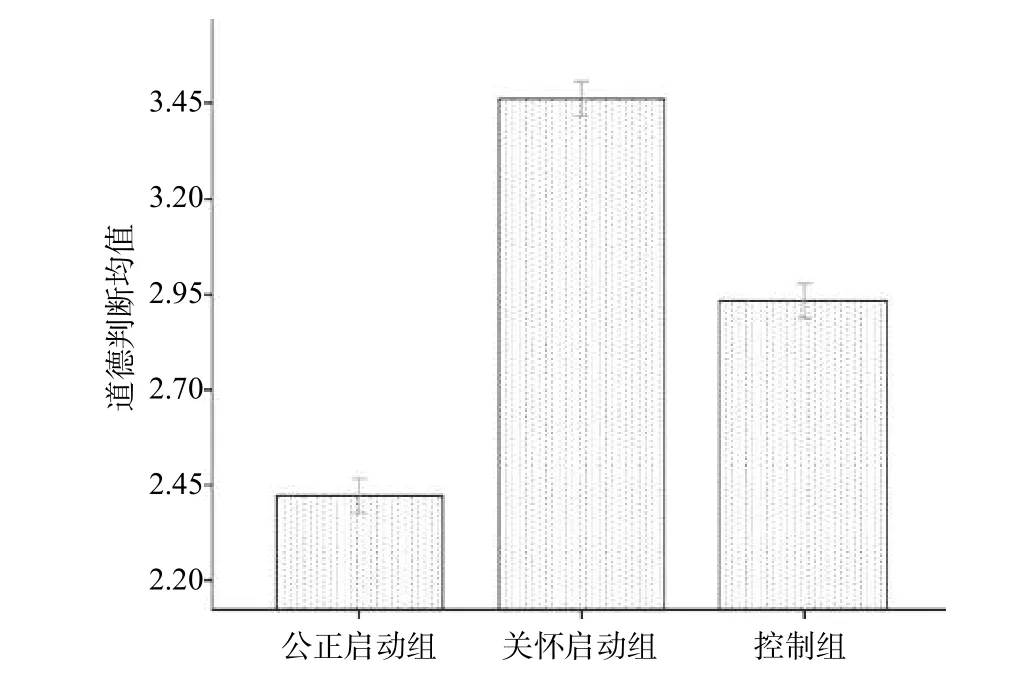

接着以道德启动为自变量,以弱势群体判断、道德判断为因变量进行单因素方差分析,其中弱势群体判断、道德判断的计分为三个问题的相应判断的总均分,弱势群体的得分越高代表整体社会状态越弱,道德判断的得分越低代表偷药的行为越不道德。分析结果见如表1,图1,图2。该结果显示,道德价值启动在弱势群体判断(F(2, 100)=7.55, p<0.001)和道德判断(F(2,100)=18.77, p<0.001)上均存在显著差异。

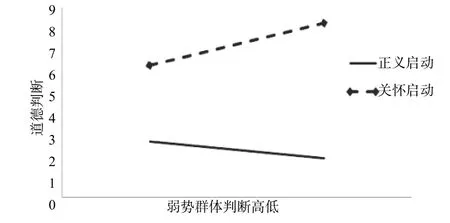

进一步的多重比较分析发现,除在弱势群体的判断上,正义启动组和控制组没有差异外,其他两两比较在弱势群体判断和道德判断上均存在显著差异。这表明在公平正义语义启动状态下,人们不会轻易地对社会事件中的某一方视为弱势群体。同时,相比于控制组和恻隐关怀启动组,他们更可能对不道德行为做出较为严厉的判断。这证实了我们前面的假设,即在正义启动下,道德判断的弱者效应得以明显降低。相应地,道德判断的弱者效应在恻隐关怀启动下得到了明显的上升,即他们的道德判断出现明显的偏向性。该结果表明弱势群体判断可能在这个过程中起着调节作用。为此,我们以弱势群体判断为调节变量进行了调节效应检验。

表 1 道德价值启动在弱势群体判断和道德判断上的均值

图 1 弱势群体判断

图 2 道德判断

根据Aiken和West(1996)的建议和温忠麟、侯杰泰和张雷(2005)等提出的调节效应分析步骤,先将自变量(转化为伪变量后的)和调节变量进行中心化,然后采用层次回归的方法进行调节效应检验分析,结果如表2和图3所示。该结果显示弱势群体判断在道德价值启动与道德判断过程中起着显著的调节作用,能显著的负向预测道德判断的结果。

4 讨论

本研究结果支持了前面提出的两个假设,即当个体处于公平正义价值语义启动与激活状态时,他们在对涉及弱势者情境的问题进行道德判断时不会存在明显的道德判断弱势者效应。当个体处于恻隐关怀价值启动与激活状态时,则会出现显著的道德判断弱势者效应。进一步的分析表明弱势群体判断在道德判断中有着显著的调节作用。即表明弱势群体判断是影响人们不同语境中的道德判断的重要调节变量。

该研究进一步表明了道德价值观对人们的认知行为决策的重要影响。一般认为,稳定的道德人格品质、道德伦理原则、认知推理,情绪等因素会对人们的认知行为决策有着重要的影响。本研究则表明即时性的、状态性的道德价值语义启动与激活也会对人们的认知判断,包括亲行为产生重要影响,如有研究表明阈上和阈下道德启动对亲社会行为意向有显著影响,正向道德启动能引发亲社会行为意向更高的捐助水平(宋仕婕, 丁凤琴, 2016; 赵璇, 2012)。

其次,该研究引发了我们对相关问题的深层次思考。公平正义与恻隐关怀是道德理论与实践中的两个基本价值取向,都是我们社会所需要的、所倡导的。根据本研究结果,由于不同的道德价值语境启动会对人们的道德判断产生明显的不同影响。这表明人们在进行道德判断时,所置身的道德语境很重要。道德语境论认为,道德判断过程是实践主体在考察具体语境后的直接判断过程。道德判断首先表现为对语境的敏感,其次才是对原则的遵循(殷杰, 陈嘉鸿, 2015)。根据道德语境理论的观点,在每一个认知场景或情境中,都存在着不可还原的“语境性的基本道德信念”,它是证明其他信念的基础。语境则为理由框架提供了基本信息,给事实呈现了一种规范性权威,从而使其为主体提供理由”,使得主体在面对具体问题时有一种定性的感受,这种感受就能形成主体倾向于做出某种判断的“语境压力”(Potrc &Strahovnik, 2004),从而对主体后阶段的道德判断提供重要的理由和价值方向。本研究在一定程度上支持了该理论的基本观点,本研究表明不同道德价值语义启动对道德判断有着重要的“前置性”影响。不同道德价值的语义启动,为被试提供了一个“语境性的基本道德信念方向”,从而影响了其后的道德判断。由此带来的一个既具有现实性和理论性的重要问题则是:在面对现实生活中的重大社会负性事件时,尤其是还涉及弱势群体等这样的重要“参数”的时候,我们的政府、社会媒体、学界应该呈现怎样的一种道德价值语境,才能在既给予弱势群体合理而有力的保护与社会支持的同时,又能使得整体社会向着更公平、更加文明道德的方向积极健康发展,而不致于出现司法审判被道德绑架的现象。这有待进一步的深入研究讨论。

表 2 弱势群体判断在道德价值语义启动与道德判断中的调节效应

图 3 弱势群体判断在道德语义启动中对道德判断的调节作用

另外,本研究对我们的思想道德教育也具有重要的启示。“公平公正”与“人文关怀”是不同文化都普遍认同的两种基本道德价值取向,也是我们思想道德教育的基本重要内容。根据道德语境论的观点,特定的道德语境为道德判断主体提供了一种特定的感受、语境压力,这种感受和压力往往可能与个体的内隐道德态度密切相关,而个体的内隐道德态度是影响个体道德自我认同、道德判断与道德行为的重要内源性变量。研究表明内隐道德态度对外显道德行为有着更强的预测作用(胡迪, 2013)。从本研究以及相关研究结果来看,特定的道德语境还能形成一种“启动效应”进而影响个体相继的道德判断或行为。因此,从道德教育的角度来看,为个体提供良好的道德环境就至关重要。同时,教育者也可以正面利用道德语境的这种“启动效应”机制来激发和训练学生对正义、关怀等道德价值的敏感性,进而培养学生的道德认知能力。

5 结论

本研究通过行为实验表明,不同道德价值语义启动对道德判断有着显著的影响,且弱势群体判断会对道德判断有着显著的调节作用。具体表现为:在公平正义的道德价值启动状态下,人们在对涉及弱势者情境的问题进行道德判断时不存在明显的弱势者效应,即不会对弱势者(群体)有明显的道德宽容偏向。当个体处于关怀道德价值的启动状态时,则会出现显著的道德判断弱势者效应。