山西沙棘自然类型划分的研究

2018-09-21贺义才

贺义才

(1.山西省林业科学研究院,山西 太原 030012;2.国家林业局沙棘工程技术研究中心,山西 太原 030012)

沙棘(HippophaerhamnoldesLinn.)为胡颓子科沙棘属,是一种兼有果用、药用、生态等多种用途的灌木树种。山西省是我国沙棘资源最丰富的省份之一,天然沙棘林主要分布在山地、高原和丘陵地区,面积约40×104km2.笔者通过全面系统地调查,摸清了沙棘资源的类型,了解了其分布和生境,用分类学的方法对沙棘进行了分类,以期从中筛选出比较优良的类型服务于生产。

1 调查方法

1.1 调查地区的气候条件

于沙棘果实成熟期,在山西省吕梁山、管涔山、恒山、五台山范围内的浑源、五寨、五台(北台)、宁武、岚县、古交、文水、交城、方山、隰县、吉县、右玉和左云13个县(市)对其自然分布进行了调查。调查地主要气候要素如第7页表1所示。

1.2 调查方法

在每个调查区选择果实和枝、刺比较典型的沙棘类型(无性系),每个类型调查3株~5株,共计500余株。调查的主要项目有:

1) 经济性状和形态指标:结实量、果密度、果长、果宽、果色、果柄长、刺长、刺密度等。

2) 生长状况:年龄、树高、胸高直径(或地径)、冠幅、生长势等。

3) 气候及立地因子:气温、降水、海拔、坡度、坡向、坡位、土层厚度等。

表1 调查地区主要气候因子

1.3 沙棘类型划分的依据和方法

1.3.1 类型划分的依据

首先选用果色、果长和果实的长宽比3个形态指标来作为沙棘类型划分的指标。因为这些与生殖器官有关的性状比较稳定,能够反映进化上的特点与遗传方面的差异。此外,这些表型特征容易识别,便于将不同类型的沙棘区分开来。

为了便于掌握和应用,笔者又依产果量、果密度、果柄长、刺长4个经济性状在类型之下划分了若干亚类。产果量和果密度决定丰产潜力,刺长和果柄长则反映了果实采摘的难易程度。

1.3.2 类型划分的方法

采用Q模式聚类法进行分类。应用双重分类法,先依表型特征划分类型,然后根据经济性状划分亚类。这既能反映沙棘的自然属性,使得类型划分具备了分类学的方法,又可达到为生产服务的目的。

2 沙棘的分布和变异

2.1 沙棘的自然分布特点

经调查,沙棘在山西省分布广泛。从水平分布来看,北起外长城一线,南到中条山北麓,东自太行山,西止吕梁山。垂直分布上限可达海拔2 600 m左右,下限则受纬度和温度的影响比较大。如,年均温4 ℃~6 ℃的大同盆地,沙棘在海拔1 000 m的地方能正常生长发育;而在山西省中部的太原盆地(纬度降到37.6°,年均温8 ℃~9 ℃),沙棘在海拔800 m处能正常生长,但结实量显著下降;省南部吉县、安泽、平顺一线,即北纬36°的两侧,海拔1 700 m以上的沙棘才可大量结实,海拔1 200 m左右的沙棘营养生长过剩,生殖生长衰退;在纬度36°以南,沙棘分布罕见。

由此可见,高温是沙棘自然分布的限制因子。所以,沙棘是一种耐寒、中肥、中湿型植物,集中分布在气候冷凉、降水量较多、土壤较肥沃、生态条件比较稳定的高海拔山地和河流沟谷地带。

2.2 沙棘类群形成原因

沙棘起源于欧亚大陆高纬度地区,后经喜马拉雅造山运动和第四纪冰期、间冰期冰川的反复侵袭,现在存留于我国青藏高原、北部地区及中东与东欧。

山西省分布的沙棘为中国沙棘(HippophaerhamnoldesLinn.),根蘖能力强,常由一棵或多棵母株繁衍成一个比较大的群丛。由于沙棘对水、肥、光比较敏感,所以多在山麓、山坡低凹处或河流沟谷两侧呈团状或条带状分布。

山西省沙棘虽然只有中国沙棘一个种,但形成了许多形态各异的类型。同时,由于沙棘种子通过鸟兽、水流和人为传播,许多类型被携带到其它地方,相互杂交导致一些中间类型产生。这些类型的不同主要反映在沙棘果的大小、色泽、形状,刺的长度和形态等性状上。

2.3 主要性状的变异

2.3.1 果实颜色与产量的关系

沙棘果实的基调色泽为黄色、桔色、红色,以及许多中间色型,其产果量、果实大小及其它性状都有比较明显的差异。据笔者在山西省关帝山国有林管理局三道川中心林场狍子沟的调查,在相距400 m的水平距离内,分布着黄色、桔黄色、桔色、桔红色和红色5种果色的沙棘。通过对各果色沙棘单位投影面积(m2)产果量的调查及F检验证明,各果色沙棘产果量的差异达到极显著水平(表2)。

表2 变量分析

2.3.2 果实形态的差异

不同果色的沙棘在果重、果柄长、果长宽比、刺长等方面也不相同,见表3.

表3 各果色沙棘的果实性状特征

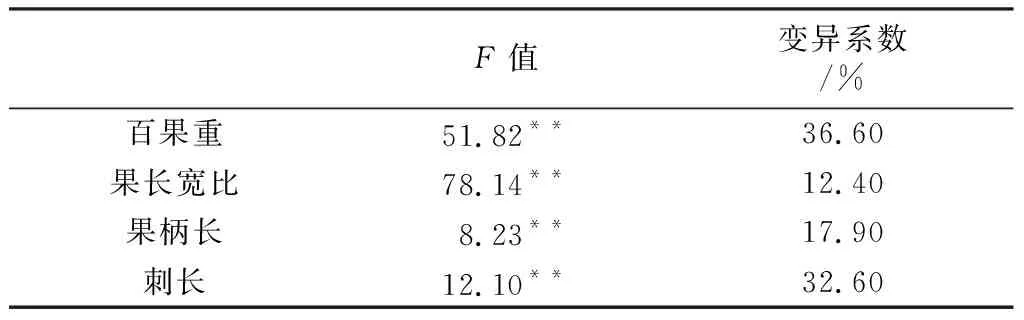

以上述5种果色的沙棘为例,对各性状的F检验表明,差异程度均达到极显著水平(表4)。另外,笔者对山西省不同生态区中沙棘上述性状变异程度进行了计算,从中可以看出(表4),变异系数均较高。

表4 各性状差异性分析

2.3.3 沙棘果肉内含物

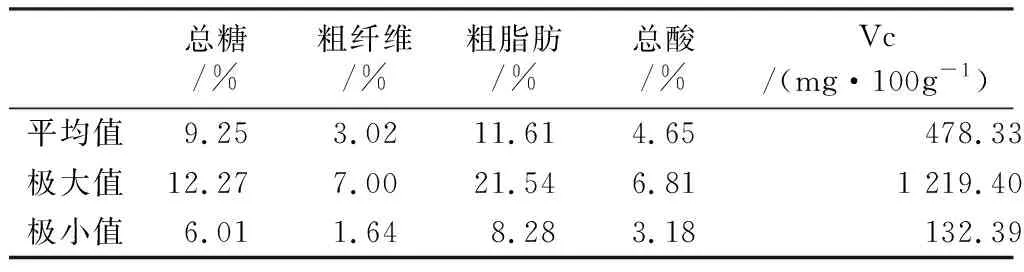

沙棘的遗传变异不但反映在外部形态方面,而且也影响到其果实内含物的含量。笔者对25个样品进行测定,沙棘果肉中内含物含量见表5.

表5 沙棘果肉内含物

由表5可以看出,沙棘果肉内含物的极大值和极小值之间相差4.27倍和9.21倍。对沙棘果肉内含物变异程度进行分析发现,沙棘果肉粗脂肪、粗纤维、Vc的含量变异程度较高。尤其是后2者,变异系数分别达到45.7%和54.4%.其次是粗脂肪,变异系数为30.9%;总酸变异系数为22.1%;总糖变异系数较低,为18.9%.沙棘这种分散程度很高的遗传变异,提供了一个非常广阔的开发利用前景。可以根据对沙棘利用部位或内含物成分的不同,在自然界中选择优良类型进行栽培或改良,建设专业沙棘生产基地。

3 沙棘自然类型的划分

3.1 划分结果

采用Q模式聚类法进行分类,见图1.

图1 沙棘聚类分析

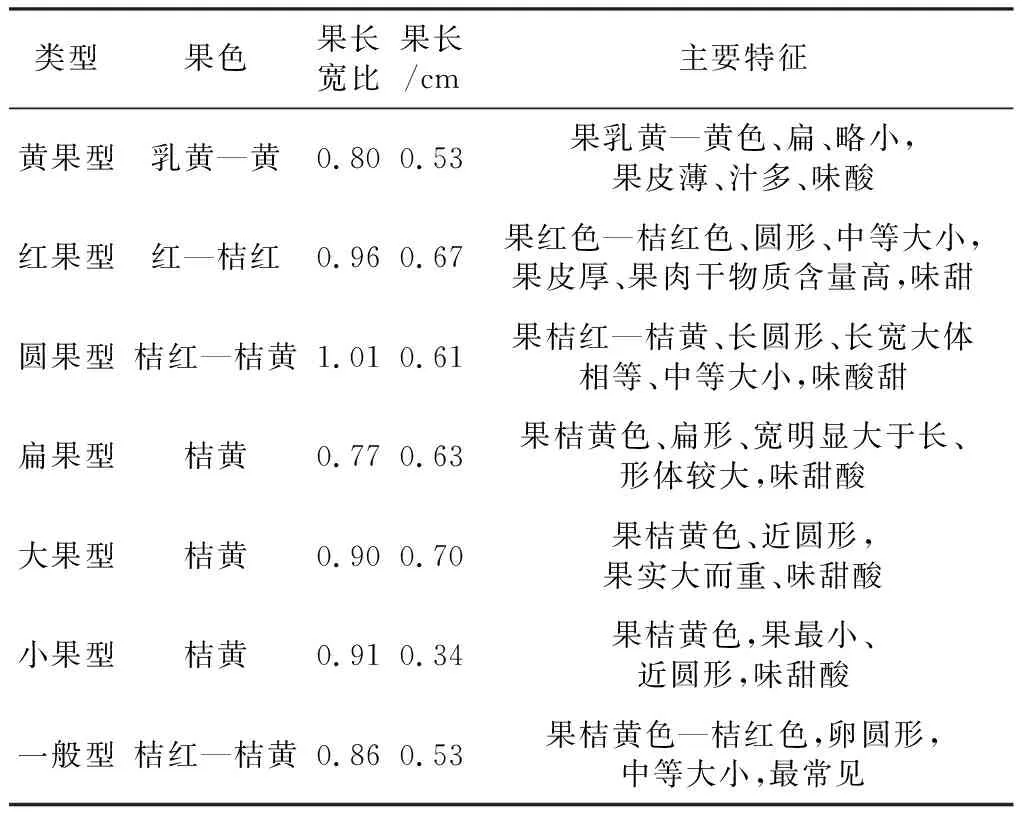

由图1可以看出,若沿虚线进行划分,则类内相似性大(>0.824),类间相似性小(<0.520),内外差值较大,故依此将山西省的沙棘分成7个类型。对于每个类型,以明显的表型特征进行命名。其名称和表型特征值(平均值)见表6.

表6 沙棘的自然类型

为了便于实际应用,附类型检索表:

1.果乳黄—黄色

1黄果型

1.果红色—桔红色

2红果型

1.果桔黄—桔红色

2.果圆(长宽比≥1.0 cm)

3圆果型

2.果扁(长宽比≤0.8 cm)

4扁果型

2.果卵圆

3.果大(果长≥0.7 cm)

5大果型

3.果小(果长<0.4 cm)

6小果型

3.果中等(0.4 cm≤果长<0.7 cm)

7一般型

3.1.1 各类型的特点

各类型每个性状的平均值,见表7.

除了一般型以外,其余6个类型都表现出了一

表7 沙棘各大类型的特点

定的特殊性,说明本分类方法具有科学性和客观性。其中,黄果型和红果型有明显的差异。前者的树高、地径、冠幅、冠长、冠厚、枝长皆大,生长旺盛;后者的高、径、冠、枝均小,生长缓慢。前者果小籽大,后者相反。圆果型树冠短,扁果型树势粗壮、果宽而重。大果型的果实宽、大而且重,籽亦重,果枝比也大;相反,小果型的果实窄小、轻。此外,前者枝密度大,后者小。

3.1.2 各类型的分布及其环境

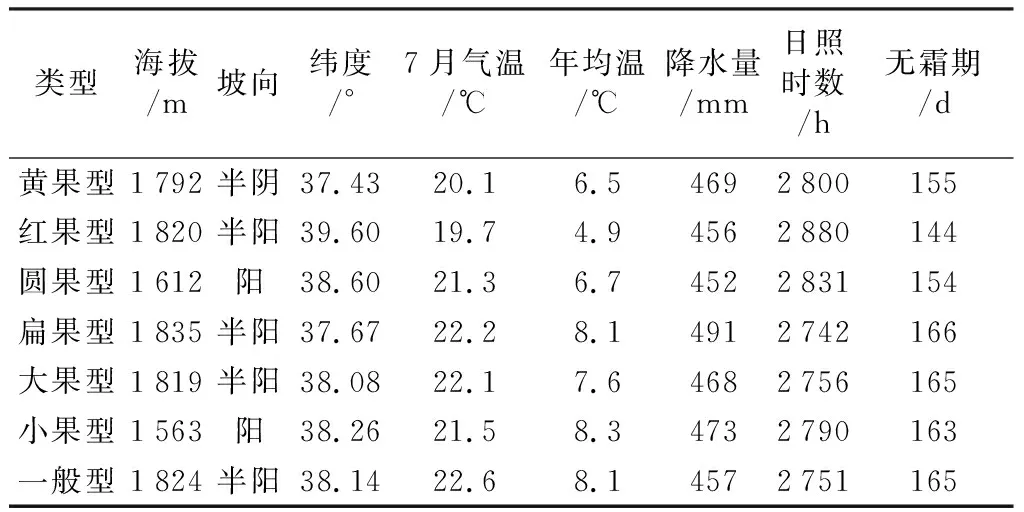

7大类型的地理位置及其生长环境见表8.

表8 沙棘类型的生态环境

表8中海拔、纬度、坡向系调查地点的平均值或近似值,气象因子为气象站观测值。由于调查地点的海拔均高于观测地点,所以降水偏多、气温偏低。但总体来看,通过这些因子的比较,仍能反映各类型沙棘分布的特点。

一般型的分布很广,在沙棘整个分布区内均有生长,对生态因子无特殊要求。大果型分布在中、北部,南部很罕见,对土壤、水分和低温有一定的要求,所以多生长在海拔1 700 m~2 000 m半阴坡,土层较厚的低凹处或沟谷地带。红果型耐低温,在右玉、管涔山、关帝山的中高海拔地带常见,低海拔处较少。黄果型对温度要求比较高,分布区比红果型广,在右玉、管涔山、关帝山的低山区及隰县山地可见。扁果型多生于低纬度、高海拔、土壤肥沃、降水量大的地带。圆果型和小果型多生于海拔较低的阳坡,前者分布区降水量较小,后者分布区温度较高。

3.2 亚类的划分

根据4个主要经济性状进行聚类,对每一大类作进一步划分,在7个类型之下又划分了28个亚类。

黄果型划分为3个亚类:短柄丰产、短柄长刺、短柄密果。这3类的经济利用价值不大。

红果型划分为长刺低产和疏果2个亚类,利用价值不大。

圆果型划分为4个亚类:疏果低产、短刺长柄、短刺低产和一般亚类。其中,短刺长柄亚类刺的长度只有2.3 mm,而果柄长度可达2.3 cm,有利于采摘和经营管理,是一个比较优良的亚类,可作为沙棘改良的原始材料,培育长柄、大果、高产的优良品种。

扁果型划分为短刺、疏果、疏果低产、一般型4个亚类。短刺亚类刺的长度只有2.1 cm,果实宽而且重,兼有刺短、果大两个优点,为优良亚类之一。

大果型中含有6个亚类:即疏果、疏果低产、高产、密果高产、长柄密果高产和一般亚类。其中,高产、密果高产和长柄密果高产亚类的产量都极显著高于其它亚类。尤其是长柄密果高产亚类同时兼有果大、柄长和高产的优点,是可以直接扩大繁殖并推广应用的亚类。

小果型可分为3个亚类,分别为密果低产、疏果低产和一般型,利用价值较低。

一般型亦有6个亚类:短柄长刺高产、短柄高产、短刺、短刺低产、长刺低产和一般亚类。其中,短柄高产亚类的产量较大,为一个丰产亚类。

综上所述,沙棘类型中共有6个优良亚类,包含于大果型、扁果型、圆果型和一般型4大类型中,见表9.

表9 沙棘优良经济亚类

4 结论

1) 沙棘在长期的进化过程中,在不同环境条件的作用下,逐渐产生了遗传变异,由于遗传变异的积累使其形态和一些性状发生了较大的变化,这些表型特征之间的差异也导致了沙棘内含物含量的不同。所以,根据外部形态和主要性状指标来进行类型划分,可以反映沙棘各类型间本质上的区别。

2) 根据沙棘遗传变异的特点采用双重分类法进行分类。首先,用非常明显的形态特征果色、果长、果长宽比进行Q聚类,将山西省的沙棘划分为7个自然类型。在自然类型之下,又依产果量、果密度、果柄长、刺长4个有重要经济价值的指标,用Q聚类法划分亚类。运用表型特征和经济性状相结合的分类方法,既易于野外的识别和区分,又可表明其利用价值与品种改良前景,是一种简便易行的分类方法。

3) 7个自然类型和特征为:

黄果型:乳黄—黄色、略扁、果稍小,果皮薄多汁、味酸;

红果型:紫红—桔红色、基本呈圆形、中等大小,果皮厚、果肉干物质含量高、味甜;

圆果型:桔红—桔黄、长圆形、中等大小,味酸甜;

扁果型:桔黄色、扁,形体稍大、味甜酸;

大果型:桔黄色、近圆形,果实大而重、味甜酸;

小果型:桔黄色、果最小、近圆形,味酸甜;

一般型:桔红—桔黄色、卵圆形、中等大小、最常见,味酸甜。

4) 在7个自然类型下,又划分了28个亚类,分别为:

黄果型:短柄丰产、短柄长刺、密果短刺亚类;

红果型:长刺低产和疏果亚类;

圆果型:疏果低产、短刺长柄、短刺低产和一般亚类;

扁果型:短刺扁果、疏果扁果、疏果低产和一般亚类;

大果型:疏果、疏果低产、高产、密果高产、长刺密果高产和一般亚类;

小果型:疏果低产、密果高产和一般亚类;

一般型:短柄长刺高产、短刺、短柄高产、短刺低产、长刺低产和一般亚类。

5) 有6个亚类的经济利用价值比较高,可视为优良类型。

扁果短刺亚类:果大、短刺,宜生食,便于管理;

圆果长柄短刺亚类:果柄长,易采摘和管理;

大果型包括3个亚类:大果高产亚类果实大,产量高;密果高产亚类,果大而密,自然状态下高产植株产量达12 t/hm2,为最丰产的经济亚类;密果长柄高产亚类,同时兼有果大、果密、果柄长的优点。

一般型中的短柄高产亚类,产量比较高,是典型的丰产亚类。