例谈基于“最近发展区”理论的教学方式改进

2018-09-21

心理学认为,人的认知水平可划分为三个层次:“已知区”“最近发展区”和“未知区”,它们的关系是:已知区→最近发展区→未知区。人的认识水平就是在这三个层次中循环往复、不断转化,最终实现螺旋式上升。笔者认为,教学设计不宜停留在“已知区”,而应着眼于学生的“最近发展区”。若问题设计停留在“已知区”(过易),则无法调动学生的积极性,会浪费有限的课堂时间;若问题设计直接至“求知区”(太难),则不能使学生体会到智力角逐的乐趣,会使学生失去信心,使问题失去价值。教学时,如能把握“已知区”与“最近发展区”的结合点来引导学生思考开展教学,不仅有助于学生原有认知结构的巩固,也有利于将新知识同化,使认知结构更加完善,并最终使学生认知结构中的“最近发展区”上升为“已知区”。

数学知识的学习不是独立的,而是一个螺旋上升的过程,知识点与知识点之间有着紧密的联系,有些知识教师不用教,只需加以引导,学生就能进行迁移学习。教师在备课中如能准确把握知识的最近发展区,对教学设计另辟蹊径,就会对提高课堂教学效率产生立竿见影的效果。

一、把握知识“增长点”,概念教学要简洁

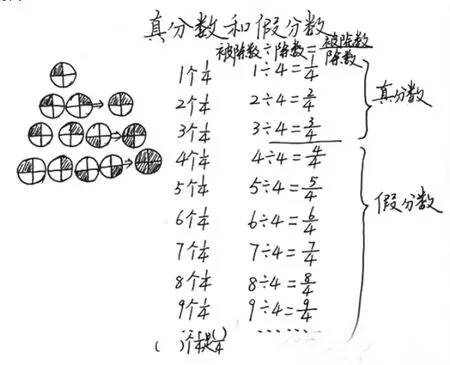

“真分数与假分数”是一节概念课,一般的教学方法是引导学生学习什么是假分数,并区分它的范围,可教学后发现学生对假分数的含义难以理解。即使知道分子大于或等于分母的分数叫作假分数,但还是心存疑虑:分子怎么可能比分母大?因为前期学习的分数的意义是这样表述的:把单位“1”平均分成若干份,表示这样1份或几份的数。它强调的是部分与整体的关系,而部分是不可能超过整体的,所以想从分数意义的角度突破这一教学难点,效果不理想。

分数知识的“最近发展区”是什么呢?其实利用分数与除法关系: “被除数÷除数=被除数/除数”这一知识作为本次教学的“增长点”,在形式及意义上理解起来反而比较容易。

分数与除法共享平均分的概念,分的过程可以用除法表示,分的结果可以用分数表示,而分的过程又可以理解为分数单位累加的过程。如:通过分圆饼,再建立分数与除法的关系,学生不仅体验到了分数单位的累加,感知假分数的产生,更是理解了真分数和假分数的含义,体会到了它们之间的区别和联系。

二、剖析知识的“本质点”,策略教学更到位

“植树问题”是经典的一节课,有很高的数学思维含量和很强的探究空间。在传统的教学中,我们一直采用一一对应思想理解“间隔数与棵数”的关系,再帮助学生通过建构数学模型,判断数学模型,应用数学模型来解决问题。但效果不容乐观,学生经常混淆到底是+1,还是-1,容易混淆间隔数、棵数、间隔、总长之间的关系。而棵数只跟间隔数有关系,用“间隔数=总长÷间隔”求出间隔数,再判断模型知道棵树。但学生对间隔、间隔数这两个词理解起来又比较困难,间隔和间隔数是虚拟存在的一个东西,学生也容易混淆。最后,教师只能无奈地指出:植树问题都要先算出间隔数才行。

其实我们不难发现,植树问题的本质实际上就是用除法来解决问题,再建构“商+1,商,商-1”的植树问题模型。而棵树与间隔数的关系实际上就是“线段图”,线段图上的点就是种的树,点与点之间的“段”也就是所说的间隔,间隔数就是有这样的几段(段数)。如果我们将植树问题的教学转化到“线段图”上教学,学生是不是更加清楚呢?

像这样找准了最近发展区——知识的本质点,难点就显得不那么难了,其实就是学生之前学过的知识,现在只是加以提升,但本质没有变。这样,学生“跳一跳能摘到果子”,学生学得轻松,教师也教得轻松。

三、打通知识“脉络点”,使图形教学更深入

图形教学一般是先让学生观察图形,知道图形的特征。如长方体和正方体的认识,先让学生搭一个长方体,观察发现有6个面,8个顶点,12条棱,再进一步探究两个面是正方形的长方体。通过这样的教学,学生学起来比较被动,基本上都能观察出长方体和正方体的特征,但很难上升到面的特征、棱的特征以及它们之间的关系上,没有太多的思维含量。这样一来,学生在接下来计算总棱长、表面积时错误率就较高,对于棱的特征、面的特征理解也不够到位。

图形起始课教学实际上是为面积和体积计算作铺垫,起始课学好了,对于接下来的表面积计算和体积计算就是事半功倍了。笔者教学时作了如下调整:

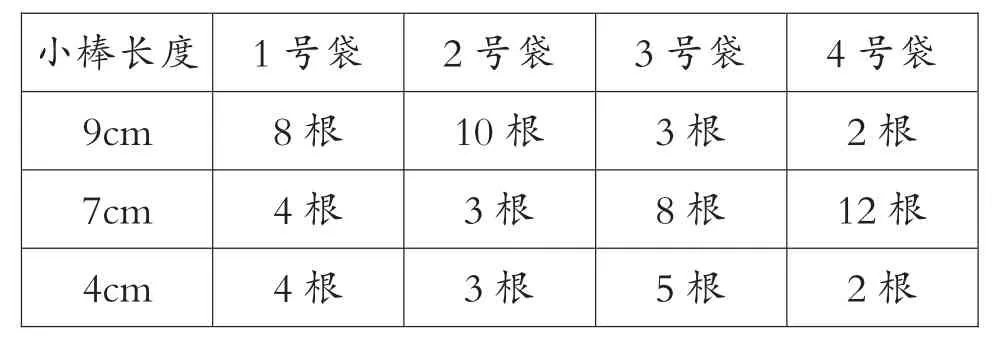

课一开始,揭示课题,再课件出示如下表格:

小棒长度 1号袋 2号袋 3号袋 4号袋9cm 8根 10根 3根 2根7cm 4根 3根 8根 12根4cm 4根 3根 5根 2根

这一表格蕴含了本节课中所有要学习的内容,学生在选择几号袋时要考虑选几根,每种长度怎么选,各选几根。而总共选几根就是知道了长方体有12条棱长,每种长度怎么选,选几根有多种情况。比如,选1号袋4根9cm,4根7cm,4根4cm组成一般长方体;选8根9cm就组成两面是正方形的长方体,这样的情况3号袋也能做到。选4号袋12根7cm搭成正方体。选好后,再让学生拿小棒搭成长方体或正方体。在这样一道思考性极强的题目中,学生不仅掌握了长方体的一般特征,还充分认识了各个棱和面的关系。知道了怎么求棱长总和,知道有两个面是正方形的长方体中有8条棱相等,其中4个面是一样的长方形,为后续学习奠定了坚实的基础。之后,课件出示一个顶点出发的3条棱长(已知长、宽、高),再出示6个面让学生选择,进一步加深面的认识。

四、抓住学生的“话语点”,思路点拨要及时

教师的教学要以促进学生的学习为目的,这就要求不仅要在教学上改变,对学生的生活经验和知识经验也要深入研究。在平时的教学中,教师应多多关注学生的生活经验和思维水平,从而准确把握学生的最近发展区。

比如,三下学习连乘和连除的问题时,有这样一道问题:52型拖拉机,一天耕地150亩,12天耕地多少亩?

一位学生是这样解题的:52×150×12=……

接下来就出现了这样的师生对话:

师:告诉我,为什么这么列式?

生:老师,我错了。

师:好的,告诉我,你认为正确的该怎么列式?

生:除。

师:怎么除?

生:大的除以小的。

师:为什么是除呢?

生:老师,我又错了。

师:你说,对的该是怎样呢?

生:应该把它们加起来。

显然,这位学生是在瞎猜,因此,为了帮助学生找到正确的解答,教师又开始启发。

师:我们换一个题目,比如你每天吃半个大饼,5天吃几个大饼?

生:两个半。

师:怎么算出来的?

生:两天一个,5天两个半。

从这位学生的话语中,我们可以了解到学生对于这类问题并没有真正理解,但只要通过借助熟悉的生活情境来启发他,解题过程就简化了。由此可见,有些数学问题与学生生活实际偏离太大,后进生无法快速地将其联系起来。教学时,教师恰当地利用学生的生活经验来启发教学,学生理解起来就会更加容易,也更感兴趣。

五、搭建文本“桥梁点”,难点突破要形象

学生在学了两位数乘两位数这一课后碰到这样一道题目:电影院共有21排座位,每排可坐26人。我们想组织500名学生看电影,坐得下吗?

有位学生这样问:老师,我有个问题,我想了很久没想明白。刚才计算26×21,我是用25×20=500来估算的,这样的话两个乘数都少了“1”,就是少了一个26和一个21,那么500加一个26和一个21,应该是547,怎么就比大家的答案多“1”了呢?

其实这位学生想的我们用图形一表示就清楚了:他用长方形表示一个电影院的座位图,一排26个座位,有21排,先算25×20,再算26+21,在右下角有一个交叉的位子,问题就在此,26+21时重叠了一个座位,所以就比正确的答案多“1”了。

教学时,我们也会碰到类似的问题,如果教师知道知识的背景,及时寻本挖源,就可以帮助学生理解,从而有利于提升学生数学的学习能力和数学问题的解决能力,更有助于培养学生的发散性思维。

六、启发学生的“悬念点”,预习辅导要有效

比如,很多教师上公开课时,都喜欢选择“平行四边形的面积”这节课,但笔者几次听这节课都发现同一个问题:教师都是遵循常规教学流程,在教学的引入环节,设疑:你能求出这个平行四边形的面积吗?而学生也都能熟练地说出平行四边形的面积公式,并用公式计算图形的面积。但对此,很多教师都是采取冷处理,硬把学生拉回到数方格中,再组织学生通过割补把平行四边形转化成长方形。练习时有学生又会出现用底边×邻边求面积的情况,学生虽然知道了平行四边形的面积计算公式,却没有真正理解公式是怎么探究出来的。

因此,笔者认为,在教学时,教师可先让学生预习相关内容,在诊断学生预习情况的基础上,删繁就简,合理用力,实施与学生需求相匹配的针对性教学。平行四边形的面积公式学生会了,教师就大方地写在黑板上,然后问学生为什么是底×高?再引导学生将前面学习的正方形面积公式推导迁移到本节课中,渗透转化思想,这样预学后教,以学定教,就可以大大提高教学效率。

以上这些现象在小学数学教学中并不少见,如果教学不深入,浮于表面,学生就很难对所学内容充分理解,多数只能做到“知其然”,获得的仅仅是“事实性知识”,是机械、浅层次的,而数学学习引向深入,让学生求甚解、会质疑、能验证。教育家余文森的“三讲三不讲”原则:已经会的不讲;自己能学会的不讲;讲了也不会的不讲。讲易混、易错、易漏点;讲想不到、想不深、想不透的;讲解决不了的。教学应该是学生现有起点上的生成与发展,能否正确设定学习起点决定了一节课的教学是否具有适切性与有效性。如果教师能够准确把握学生的起点,找准“最近发展区”促进学生思维的积极投入,高水平地理解和掌握学习内容,实现可能达到、应该达到的发展水平向现实发展水平的持续转化,课堂教学就一定会精彩无限,更加有效。