有爱,生命更圆满

—— 读赵丽宏新作《黑木头》

2018-09-21陈效东

□ 陈效东

近日读到著名作家赵丽宏新出版的儿童长篇小说《黑木头》,一口气读完,掩卷静坐,书中的场景和人物仍然不肯离去,在脑中穿插着,像电影的镜头,让人的心情不能平静。

《黑木头》是赵丽宏继《童年河》《渔童》之后为孩子们写的第三部长篇小说。不同的是,《童年河》《渔童》是以特殊年代为背景,作品中的人物深深地卷入时代的洪流和风雨中,在那里经历磨难和苦痛,也在爱和善良的传递和护佑中成长成熟,而这部《黑木头》写的是当下,没有沉重纷杂的历史背景,只是写了一个单纯的故事:一个家庭和一只狗,却一样写得引人入胜,感人至深。

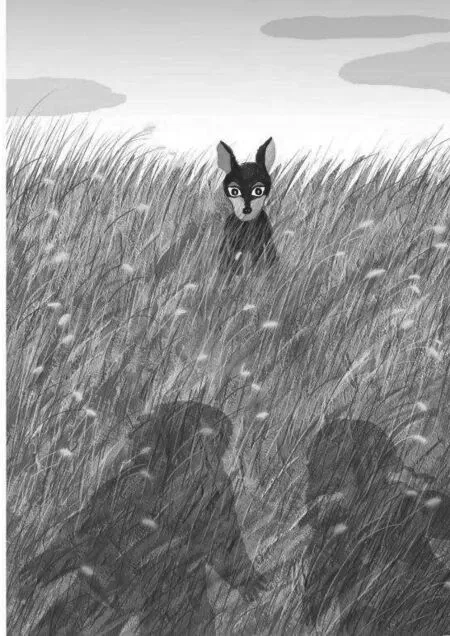

故事开始于一个夏夜的晚上,妈妈和童童带着他们的泰迪小狗米尼去外婆家,经过岚山小学的时候,米尼的狂吠使母子俩发现了躲藏在学校暗影里的一只狗。这只小狗就是黑木头。它的出场和米尼形成鲜明对比,米尼可爱活泼、乖巧听话,而黑木头则像幽灵一般躲藏在一堆堆幽暗的灌木丛阴影中,“两个小小的金黄色亮点,就像两朵小火苗,在夜风中一闪一闪,那么微弱,仿佛随时都会熄灭。”从黑木头出现后的很长一段叙述里,我们都无法看清它的面目,看到的是它一次次匆匆消失在浓密树影里的身影。面对童童和妈妈每天晚上送去的食物,它始终警觉,“它走几步,停下来,看看门外没人过来,先闻一下,又抬头警惕地瞅瞅四周,然后低头飞快地吃完,匆匆离开,消失在浓密的树影里”。有时它“在远处默默地注视着大门口,也许看到门口比平时多出几个人,它犹豫了片刻,转向走了,消失在树影深处”。还有一次“门口的响声惊动了黑木头,它站起身,回头看了一眼,毫不犹豫地疾步走开了。小小的身影,很快消失在路尽头”。尽管童童和妈妈每晚送去吃的,但始终无法让黑木头变得亲近一步。人们想了不少办法,用铁笼子、麻药枪,但都无法收服它。一年过去了,童童由幼儿园进了岚山小学,关心黑木头的队伍里加入了他的同学葛笑笑,黑木头依然如故,总是逃得远远的。

黑木头为什么夜里独自藏身在学校的灌木丛里?它为什么对人怀有深深恐惧和警惕?它受过什么伤害?这成了童童也是读者心中的一个谜。

作品在描写童童和黑木头这一情节的同时,另一故事也在展开,这就是童童和外婆,外婆和狗。作品开篇出现在读者眼前的外婆独自一个人生活,脾气有些犟。她对童童家养狗爱狗是不满意的,她骂米尼“狗东西”,她问出“狗重要还是人重要”的问题,她讲怪话:“用在狗身上的钱,比得上养一个小孩的花销了吧?”她发牢骚:“狗啊,狗啊,你们家里,还有什么比狗更要紧呢?”外婆不喜欢狗,不只是她从前被狗咬过,小腿留下一个伤疤,还有一个原因是情感上的排斥。在外婆看来狗就是狗,是不能和家人平齐对待的,一条狗在她们家里有位置,被重视和关爱,就会分走家人的一份爱,大家就忽略她了。从作品中,我们知道童童是很爱外婆的,妈妈和他都希望外婆能够住过来,在一起,但外婆不愿意。这里,外婆对狗的排斥和反感与童童一家对狗的关切和爱护构成了另一个矛盾,这个矛盾会化解吗?这是另一个谜。

由此我们看到作家对小说情节设置和展开得心应手,在平实而徐徐道来的叙述中,几个交织的悬念牵引着读者不忍释手,想要一直读下去。

随着情节的展开,黑木头的命运也牵动了外婆的心,当她知道黑木头的身世遭遇,特别是当她看到外孙和女儿那样坚持不懈地帮助黑木头,想让它有个家时,外婆内心的善意和慈爱情感被激发了。终于,一个晚上外婆要求跟着童童母子到学校外去看看黑木头。外婆的转变是个小小的奇迹。不喜欢狗的外婆和一直躲避人害怕人的黑木头的见面,当这两个令人无措的矛盾汇集到一个点时,发生了令童童和读者意外的奇迹。黑木头听到外婆轻唤,像往常一样逃开的它慢慢朝铁门走来,“外婆弯下身子,把手伸到铁门里面,向黑木头的脑袋伸过去。黑木头竟然一动不动,没有退缩,也没有躲避。外婆的手摸到了黑木头的脑袋,黑木头浑身颤动了一下,还是没有躲开”。

这是令人惊奇、感动的一幕,意外而又符合情理。全书的情节故事经过之前看似平淡却让人揪心的叙述,两条线索交缠着,突然峰回路转般转折。读到这里,我们仿佛憋了好久之后突然呼吸到新鲜空气,一下子轻松舒坦了。显然,外婆的身影和亲切语调唤起黑木头最初对人的信任的记忆,于是,它的倔强的抗拒以及惊疑恐惧都在那个瞬间软化了,那身披罩在暗夜里的幽灵般的盔甲消失了。

之后,在经历抢救医治,病愈后回到外婆身边后,黑木头完全恢复了原本温和安静的天性。面对人们关注的目光,它会害羞; 在和小狗米尼的玩耍中,它会得意; 它甚至会向家人展示微笑。正当我们为黑木头的回归而轻松,感叹它终于结束无家可归的流浪之苦,从此过上幸福生活的时候,作家再次把我们的心吊起。书的末尾,年迈的外婆突发脑溢血,跌倒在地,黑木头叫不醒她,狂奔到童童家求救,“黑木头冲到妈妈身边,伸出两条前腿扑到妈妈膝盖上,用嘴咬住妈妈的衣襟下摆,把她往门口拽”。因为黑木头的及时通报,外婆得到抢救,挽回了生命,而黑木头却因为狂奔途中被车撞成了重伤,在报完信后流血倒地了。如果说上一个故事转折令读者喜悦,那么结尾的故事转折却令人痛惜,撼人心腑。生命力那么顽强、经历了那么多苦难的黑木头,这一刻我们和童童一样多么希望黑木头能够重新站起来。我们看到“黑木头睁大了眼睛,定定地看着童童,眼睛里噙满了泪水”。我们透过童童迷盹时的梦,看到黑木头在生命终结的时候咧嘴笑了。作家在这里对黑木头生命终结时的泪水和笑容的描写,堪称精彩之笔,它让我们内心的悲痛有所消解,因为我们从黑木头最后的泪水和笑容里得到真实感动,也让我们明白了它离去得安详欣慰。作品结尾,外婆出院后住到童童家,结束了多年的独居生活。一家人因为黑木头而重又亲密无间地生活在一起了。

这是生命和爱的礼赞。黑木头用自己的生命挽回了外婆的生命,用生命报答了关爱它的人们。可以说,文学作品中写狗的名作并不少见,例如有美国著名作家杰克·伦敦《野性的呼唤》中恢复了自由本性的“巴克”,莱丝丽·纽曼《忠犬八公》中守爱十年的那只小秋田犬“八公”等等,都给读者留下深刻印象。无疑,《黑木头》也属于这样的优秀作品。通过黑木头从惊恐疑惧的流浪狗到因爱而恢复温良天性的细致刻画,以及对它生和死的生动描写,作家成功塑造了黑木头这样一只独特的狗的形象,丰富了这一题材的作品宝库。作品为我们展现的大爱之情,超越了人与动物之间语言、思维的物种差异,写出了生命在爱和忠诚中的荣耀和升华。

而这样一种对所有生命的关切、尊重的爱,正是我们当今社会应该极力呼唤倡导的。近年来,我们总会看到听到种种轻视生命、虐待生灵的令人发指的行为,比如,在温州,一个女孩用美工刀活活地将一只小猫的皮给剥了下来,还露出了灿烂的笑容;在黑龙江,一位年轻女子用高跟鞋的鞋跟,踩在小猫的头上,直接将猫的头踩碎了,扬长而去。更有甚者,清华大学某学生将硫酸泼到熊身上,还振振有词地辩解说是为了证实“熊的嗅觉敏感,分辨东西能力强”。令人担忧不安的是,上述这些举止很多都是年轻人所为。他们对生命的漠视和残忍,反映了当今社会生命教育的缺失,以及一些人生命观的溃坏。哲学家康德说过:“人必须以仁心对待动物,因为对动物残忍的人对人也会变得残忍。”一个国家居民对待动物的态度一定程度上反映了这个国家的文明程度,这一观点已成全球共识。

从后记中我们得知,作家写这部作品并非完全虚构,它来自作家现实中真实的观察、体验而引发的灵感,我们知道了现实里的那条狗有了好的归宿,这弥补了我们对黑木头死去的遗憾心情。但我们知道,作为文学作品,黑木头的死,使得作品有了更高的美学价值和意义。

感谢作家透过对当今社会的深刻认识,给我们讲述了一个生灵和爱的故事,让我们看到这个社会有许许多多的童童和童童的妈妈,以及外婆,还有白大夫、葛笑笑,甚至是那个原先有些让人讨厌的迪士尼大妈,他们执守人的慈爱善良的天性,不只释放爱和同情给人们,也对一切生灵给予珍视爱护和怜惜。故事告诉我们:爱不会因为付出和分享而被减少,相反,付出越多,爱会越多。有爱的生命更加充满希望,幸福圆满。

我想,这就是小说《黑木头》的意义和价值所在。