基于地震属性特征的河流相叠置砂岩储层预测方法

2018-09-20井涌泉栾东肖张雨晴范廷恩胡光义

井涌泉 栾东肖 张雨晴 陈 飞 范廷恩 胡光义

(中海油研究总院,北京 100028)

1 引言

地震属性分析技术的研究和应用贯穿于地震资料储层解释(储层预测[1-5]、岩性解释[6-8]、流体预测[9-11])的各个环节,目前振幅属性分析[12-14]、谱分解[15-17]、地震相分析[18-21]以及多地震属性聚类分析[22,23]等技术在预测小断层、储层及其物性参数等方面起着重要作用。地震属性分析技术通过建立储层与地震属性间的相关关系解决储层预测问题,因此,在特定地质条件下,明确地震属性的地质意义,优选地震属性或者地震属性组合则是实现储层预测的关键问题。

渤海M油田明化镇组(Nm)下段发育的河流相砂岩是主要的油气储集体,单砂层较薄(3~5m),地震资料调谐厚度约为12m,地震反射通常反映垂向多期砂岩储层叠合特征。因此,笔者以单井砂体不同垂向叠合模式地震反射特征的统计分析为基础,优选与河道砂体叠合特征相关的地震属性,并应用地震属性聚类分析技术预测实际砂岩储层,展现出较好的应用前景。

2 砂岩储层叠合模式地震响应

根据物源供给与可容纳空间比值(A/S),将研究区新近系曲流河相沉积复合砂体叠合模式分为堆叠型、侧叠型以及孤立型[24-27]。本区M油田Nm下段河道砂体叠合模式主要为侧叠型和孤立型,堆叠型不甚发育[23,24]。根据该划分模式,通过单井井震标定及联井小层对比各叠合模式的地震响应特征。

2.1 侧叠型地震响应

在基准面上升早期,物源供给与可容纳空间比A/S较小,但此时可容纳空间增大,河道弯曲度增大,单套砂体规模变大,河道迁移摆动能力相对较强,河道呈大规模冲刷充填,以大规模侧向增生为主,形成连片状河道砂体。单井测井相多为指型与箱型,或者是指型与钟型组合。基于地质模式划分,结合等时地层特征,根据相对时间差异,将侧叠型进一步划分为多边分叉式、多边合并式以及单边式三种模式(图1~图3)。对三种模式进行地震正演及实际地震响应分析表明,由于各期河道叠置连片,整体上地震响应呈连续的中强反射特征,在河道砂体侧叠位置,由于存在局部微小高程差,地震响应呈能量增强、拉伸或波形非对称畸变等特征,指示相互叠合的两期河道砂体顶部存在规模差或高程差。

图1 侧叠型多边分叉式地震响应特征剖面

图2 侧叠型多边合并式地震响应特征剖面

图3 侧叠型单边式地震响应特征剖面

2.2 孤立型地震响应

随着基准面的不断上升,A/S比值增大,单井测井相呈指型、箱型或正韵律钟型,反映该沉积时期水流能力较弱,物源供给少,使河道规模变小,砂体变薄,泛滥平原泥岩沉积增加,河道砂体呈孤立型分布,砂体彼此孤立,一般互不连通。实际地震响应及地震正演结果呈透镜型断续反射,砂体尖灭部位的同相轴明显不连续,可见非常明显的复波分解和单反射的消失,组成一个典型的退积式组合,能量明显比砂体叠置时小,较难识别(图4)。

图4 孤立型地震响应特征剖面

3 河流相叠合砂岩储层地震属性组合特征

实际工区连井剖面及地震正演分析表明,河流相砂岩储层厚度小于地震资料调谐厚度(12m)时,河流相砂岩储层通常以叠合形式存在,不同叠合砂岩储层的地震响应均表现为单一波形,但如振幅、波形、频率等特征互不相同,导致地震属性的差异。本文在优选敏感地震属性集合的基础上,基于河道砂岩叠合模型,系统地分析了地震属性值与砂岩储层在不同叠合情况下的统计相关关系,建立了多维敏感地震属性网状图。

3.1 地震属性建立敏感属性集合

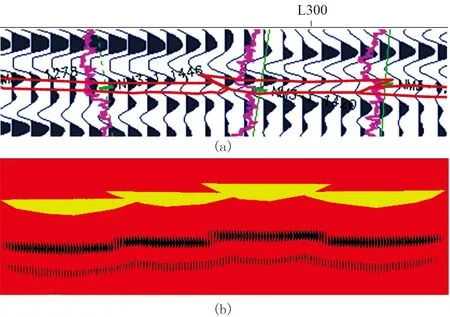

图5为三维河道砂体叠合模型,表征了单期河道砂体厚度变化、尖灭、多期河道砂体侧向迁移叠合等特征,单期河道砂体最大厚度为7m,宽度为300m。图6为Line 224河道砂岩叠合模型剖面及其地震响应。由图可见:在砂岩储层厚度小于地震资料调谐厚度的情况下,单期砂岩厚度与振幅呈正相关关系;叠置时波形出现拉伸、峰谷不对称及能量减弱等现象,难以准确分辨砂岩储层的叠合情况,但相对的波形变化特征较明确。

图5 三维河道砂体叠合模型 单位:m

图6 Line 224河道砂岩叠合模型剖面(a)及其地震响应(b)震源为主频50Hz的Ricker子波

提取的地震属性主要包括振幅类、频率类和层序统计类等三大类(图7)。针对全部地震属性,首先,在每类属性中分析地震属性的相关性,优选地震属性;其次,在优选的地震属性集合中,分析地震属性值在河道砂体不同部位的变化,针对不同的砂体叠置部位,形成敏感地震属性值集合。

振幅类地震属性(图8a)主要突出振幅异常,可有效识别岩性及岩性组合特征。这类地震属性间相关度很高,敏感程度基本一致,只有平均振幅、总振幅与其他地震属性相关度较低。总振幅为窗口内正、负振幅的和,平均振幅为在此基础上除以非零振幅的样点数,而其他地震属性则是对振幅值进行绝对值或者平方的计算,减小了负振幅的影响,所以相关度较差。通过分析,优选均方根振幅、振幅变化率与平均振幅作为振幅类属性中三种敏感地震属性。

频率类地震属性(图8b)在河流相砂体预测中主要反映岩性、调谐效应等引起的子波变化。由于这类地震属性从不同的角度利用不同的算法刻画频率变化,各地震属性间不具有相关性。其中弧长是综合频率和振幅两种属性的融合属性。通过分析,优选有效带宽、峰值频率和弧长作为频率类属性中的三种敏感地震属性。

图7 河道砂体叠合模型地震属性平面图

图8 振幅类(a)、频率类(b)、层序类(c)地震属性交会分析

常将层序统计类地震属性(图8c)与其他地震属性组合区分进积或者退积层序、不整合以及预测砂岩储层的厚度。层序类属性中(图8c)的能量半时间、波峰数、波谷数、能量半时间斜率等四种属性间与振幅类属性间均不具有相关性,根据对波形结构的敏感程度,优选能量半时间为敏感地震属性。

综上所述,最终优选均方根振幅、平均振幅、振幅变化率、有效带宽、峰值频率、弧长、能量半时间等7种为敏感地震属性,建立敏感地震属性集合。

3.2 不同叠置模式敏感地震属性集合特征

根据7种地震属性主要分析了泥岩区、单期河道砂体主体与边部、侧向叠置以及多期叠置部位的地震属性变化特征(图9)。

图9 7种地震属性与河道叠置对比统计分析

(1)均方根振幅。泥岩区属性值最小,河道砂岩区边部至中心,属性值在相对偏低至偏高的范围内变化,叠置区域属性值中等。总体上均方根振幅的属性值与砂岩厚度和地震振幅变化具有较强的相关性,对厚度变化较敏感,反映叠置河道平面分布特征。

(2)平均振幅。泥岩区属性值最小,河道砂体区边部至中心,属性值相对居中,对厚度变化不敏感。多期砂体叠置区域属性值最高。总体上属性变化较复杂,不仅受上、下围岩反射影响,同时与河道砂体垂向叠合位置和厚度等因素有关,在实际应用中应结合其他地震属性综合分析。

(3)振幅变化率。与均方根振幅等振幅类属性变化规律一致,反映了砂体厚度变化。与其他振幅类地震属性相比,放大了振幅变化幅度,适合于振幅变化较小的区域。

(4)有效带宽。与泥岩区属性值(最大)相比,砂岩区属性值变化范围较小,即具有一个较窄的带宽。依据该地震属性特点,较窄的带宽反映了地震反射较简单或者平滑的反射特征,是均质介质的特征。当砂岩过渡到泥岩时,该属性值发生明显变化,说明该属性结合其他属性可以较好地反映非均质性。

(5)峰值频率。泥岩区属性值最高,砂体孤立时均表现为随厚度减小属性值增大的规律,叠置时属性值较小,同时出现频陷的情况(零值点)。

(6)弧长。河道孤立时,属性值随厚度较小而减小,表现出与振幅类属性相同的变化特征。泥岩区属性值较小,多期叠合时属性值最大,表明砂体多期叠合存在泥岩夹层时属性值会减小。

(7)能量半时间。泥岩区属性最小,河道砂岩区边部至中心,属性值由低到高变化,叠置区域属性值中等,比单期砂体属性值大。实际应用表明,属性变化较复杂,与上、下围岩反射、河道砂体垂向叠置位置和厚度等因素有关,在实际工作中应结合其他地震属性综合分析。

基于模型地震属性分析,通过对比实际工区井点地震属性特征,得到不同砂体叠置模式与敏感地震属性相对关系统计表(表1)。不同砂体叠置模式的不同单一地震属性存在相近特征,但是7种敏感地震属性的组合特征各不相同,可以较好地区分砂岩叠置模式。根据表1,得到河道砂体叠置地震属性特征图(图10),可以较直观地认识不同砂体叠置模式地震属性值域组合范围。即在小于地震资料分辨率的情况下,采用地震属性聚类分析等技术手段预测曲流河相砂体叠置模式、识别储层叠置、泥岩夹层分布等情况,对油田开发阶段井间储层连通情况进行细化识别,指导油田开发生产。

表1 不同砂体叠置模式与敏感地震属性相对关系统计

图10 河道砂体叠合地震属性特征

4 应用效果分析

渤海M油田Nm下段油藏主要为曲流河相沉积,由于沉积不稳定,频繁的改道和迁移使砂体纵向互相叠合、横向变化快,不同沉积微相砂体连通性差异很大。对测井砂、泥岩速度分析表明,砂岩的速度、密度略小于泥岩,差值约为250m/s、0.2g/cm3,在“泥包砂”背景下波阻抗差异较明显,造成Nm下段地震剖面形成相对能量较强的地震反射。分析地震响应特征(图11)表明,由于主力油层NmⅠ-3和NmⅡ-3复合河道侧向迁移、叠加形成的砂体在平面上基本叠合连片,地震响应表现为强振幅、连续性较好,并可见到一部分复合河道迁移、叠合的响应特征。在两套强反射之间表现为能量较弱、强弱变化明显、横向连续性较差、波形变化复杂的特征,反映了孤立砂体横向尖灭的地震响应。

为了研究不同砂岩储层叠置引起的地震属性变化,在解释NmⅡ-3小层砂体时,在精细井震标定的基础上,基于砂体顶、底波峰/波谷解释方案约束,进一步解释波形整体形态特征(图12)。通过提取均方根振幅、振幅变化率、平均振幅、有效带宽、弧长、峰值频率、能量半时间等7种属性,将模型试验确定的4类地震预测砂岩储层叠合模式(图10)作为7种敏感地震属性聚类分析的4类目标预测结果,得到 NmⅡ-3小层与聚类分析平面图(图13);结合测井资料验证,在均方根振幅反映河道砂岩储层整体分布特征下,聚类分析结果更为精细准确地预测了砂岩储层内部叠合分布特征。

图11 过井A1-B2-B3-B4-B5地震剖面

图12 NmII-3小层地震属性提取窗口

(1)单砂体(图13a)。结合测井认识,即NmⅡ-3砂体与NmⅡ-4砂体之间隔层较厚,NmⅡ-3砂体受NmⅡ-4砂体的地震调谐效应影响较小,构成砂体的主体部位,地震响应为强振幅、波形对称的连续反射。

(2)二层叠置(图13b)。井上砂体叠置统计表明,地震响应为中等强度振幅、波形对称,反映了单层较薄砂体或者砂体叠置,由于内部夹层很薄,互相干涉使振幅减弱,主要分布在主体砂体的周围。

(3)三层叠置(图13c)。地震响应为中等到低振幅、波峰拉伸、能量减弱、频率偏高。井震标定统计表明,反映了多期砂岩储层叠合特征,泥岩夹层很薄,主要分布在A、B平台井区主体砂体之间。

(4)多层叠置或者泥岩区(图13d)。振幅很弱,频率最高,主要反映了泥岩区的分布情况。

图13 NmII-3均方根振幅(左)与聚类分析(右)平面图

5 结束语

根据物源供给与可容纳空间比值,可将研究区新近系曲流河相沉积复合砂体叠合模式划分为堆叠型、侧叠型以及孤立型。基于该划分模式,通过井震地震响应特征分析,进而基于地震模型分析河道砂体叠置部位的敏感地震属性特征,形成了包括均方根振幅、振幅变化率、平均振幅、有效带宽、弧长、峰值频率、能量半时间等7种属性的敏感地震属性,并将模型试验确定的4类砂岩储层叠置模式定义为地震属性聚类分析的4类预测目标结果。通过渤海实际靶区油田河流相沉积 NmⅡ-3小层的应用验证,表明该方法可较有效地预测砂岩储层内部叠置模式的分布特征。

需要指出的是,在海上河流相油田开发阶段,在解剖储量单元内部的储层结构时,储层研究尺度一般小于地震资料分辨率尺度。因此,地震响应与储层叠置模式不具有一一对应关系,但是通过研究河道砂体叠置特征以及一定尺度内(小于调谐厚度)的砂体叠置模式,仍然能够建立较准确的地震响应与砂岩储层之间的关系。同时,储层预测时不再强调准确分辨单层薄砂岩的能力,而是通过波形与地震属性集合的差异,对薄砂岩储层的不同叠合特征进行区分识别,进而实现砂岩储层的精细解释。