后农耕时代农业文化遗产的认知与保护

2018-09-14李畅

李 畅

20世纪以来,全球的景观正经历着一系列特殊的变化。来自全球化、城市化和极端气候的压力使各种景观遗产的完整性、真实性和延续性一直处于威胁中,因而各地政府、专家和公众对景观遗产的关注度不断攀升。受益于文化学、生态学、地理学等跨学科的多维视角,运用文化遗产理论重新认知并保护传统生活和生产景观中的生态、文化财富是当代风景园林学科研究的一个重要途径。在理论和实践探索层面,相对于“城市历史景观”“自然遗产”“工业遗产”等遗产保护概念的深入人心,乡村中的农业文化遗产作为一种地域身份识别的“社会生态生产景观”(socio-ecological production landscapes)①,在城市化的强势发展中正面临着被破坏、被遗忘、被抛弃的困境,因此,农业文化遗产成为历史遗产保护的一个发展新方向。

1 农业文化遗产的概念及发展

1.1 概念及内涵

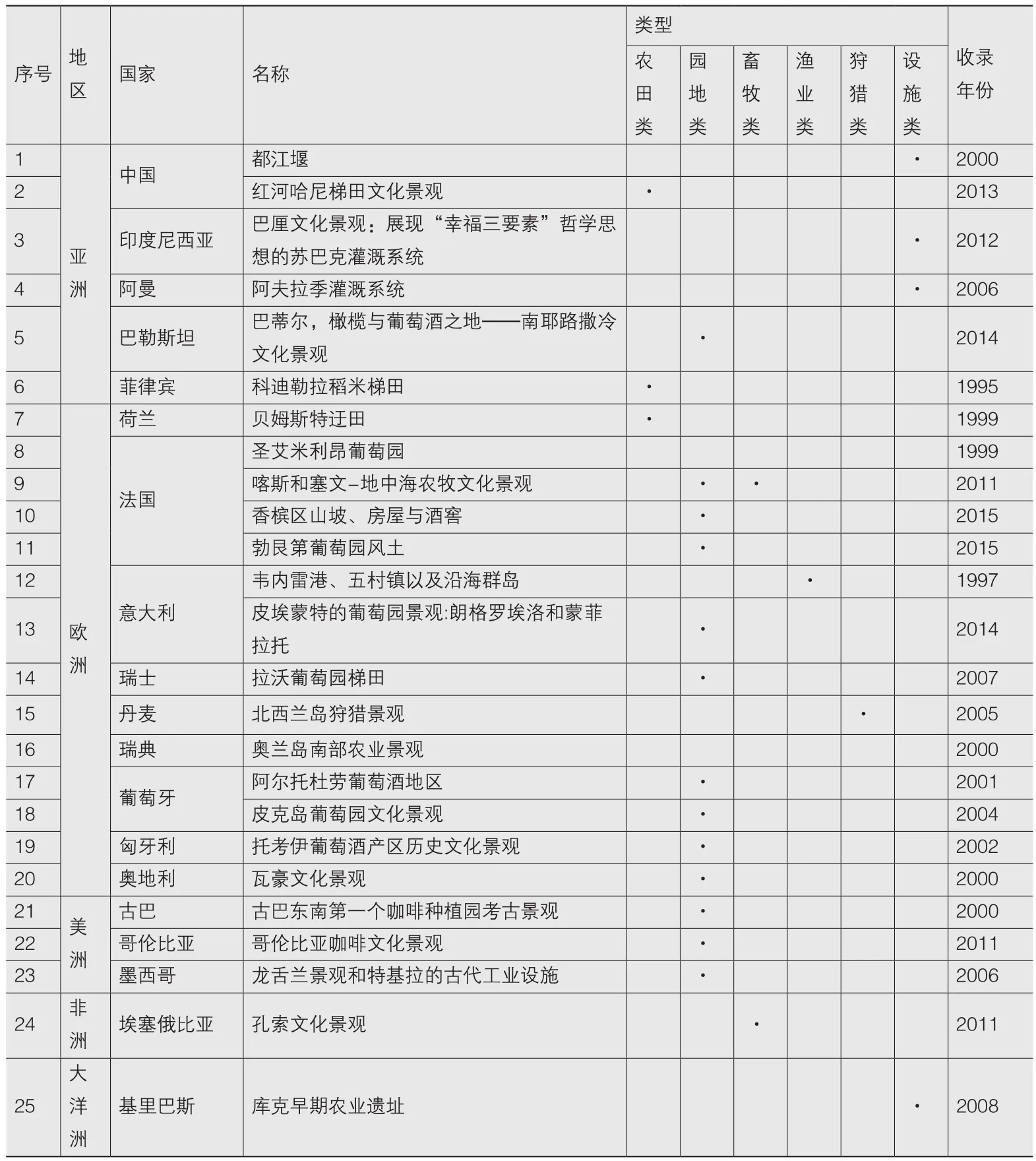

农业文化遗产(agricultural heritage systems)的概念源自联合国粮农组织(FAO)的“全球重要农业文化遗产”(Globally Important Agricultural Heritage Systems,GIAHS)项目,它是“农村与其所处环境长期协同进化和动态适应下所形成的独特的土地利用系统和农业景观,这种系统与景观具有丰富的生物多样性,可以满足当地社会经济与文化发展的需要,有利于促进区域可持续发展”[1]。从风景园林学的学科视角来看,农业文化遗产在形式上呈现出地域性农业生产的适地肌理和格局,而在内涵上则是地域物候、地方知识和社会经济等乡土环境的农业因应。按照“世界遗产”的形态和性质划分②,农业文化遗产与“文化遗产”“文化景观”2种世界遗产子项关联紧密,涉及农田类、田地类、畜牧类、设施类等类型,并以稻作农业文化和葡萄种植园文化等地域性景观模式为典型代表(表1)。尽管世界遗产的农业部分侧重遗产的农业景观形态(如物质和非物质遗产的划分),农业文化遗产侧重遗产的农业类型(如稻作和游牧体系的区分),但就实质而言,它们都强调地域性生活方式下人类与自然的相互改造与协同进化,例如菲律宾科迪勒拉山的稻米梯田就同属世界遗产和全球重要农业文化遗产[1-2]。

1.2 概念的产生背景和演化

农业文化遗产概念的产生是工业革命以来乡村剧变的持续发酵和因应。在传统的农耕时代,地域性农业除了粮食供给的基本功能之外,还承载着伦理构建、民俗传承和族群组织等重大的社会功能,因此形成了大量的农业文化遗产,如“贤者与民并耕而食”的耕读文化、“逐水草而迁徙”的毡帐民居等。而在以工业革命为分界线的后农耕时代,工业化基于石油资源的现代农业技术和土地集约利用将农业转化为单纯粮食供给的“空间生产”,城市化的资源集聚使大量农村人口向城市迁移而产生传统村镇老弱留守的空巢化。此外,灾害频发、农俗失传、农田荒弃、精英流失、环境污染、生物多样性丧失、农村贫困等诸多乡村问题加剧了发展中国家农业的衰落。如何在后农耕时代以活态延续的方式再识与重构传统特色农业的社会、经济、生态和文化价值,避免博物馆式静态文化遗产保护的诟病,这是一个难题。

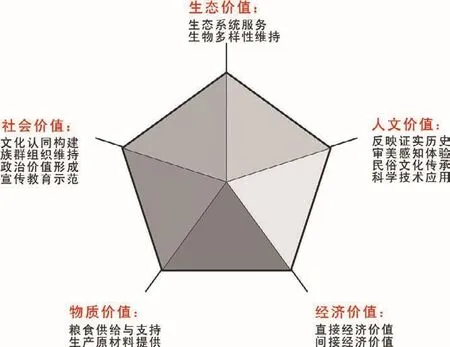

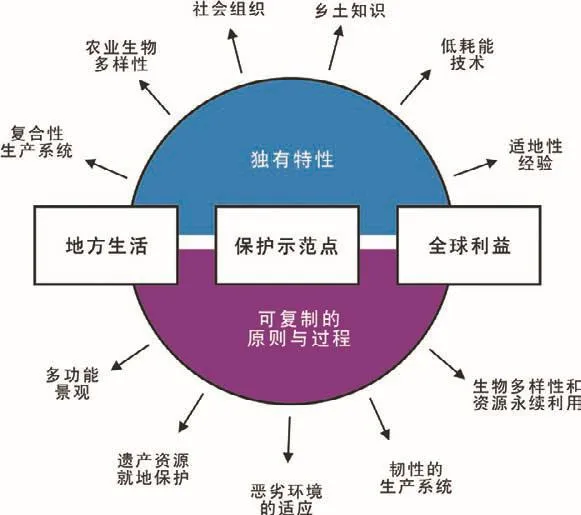

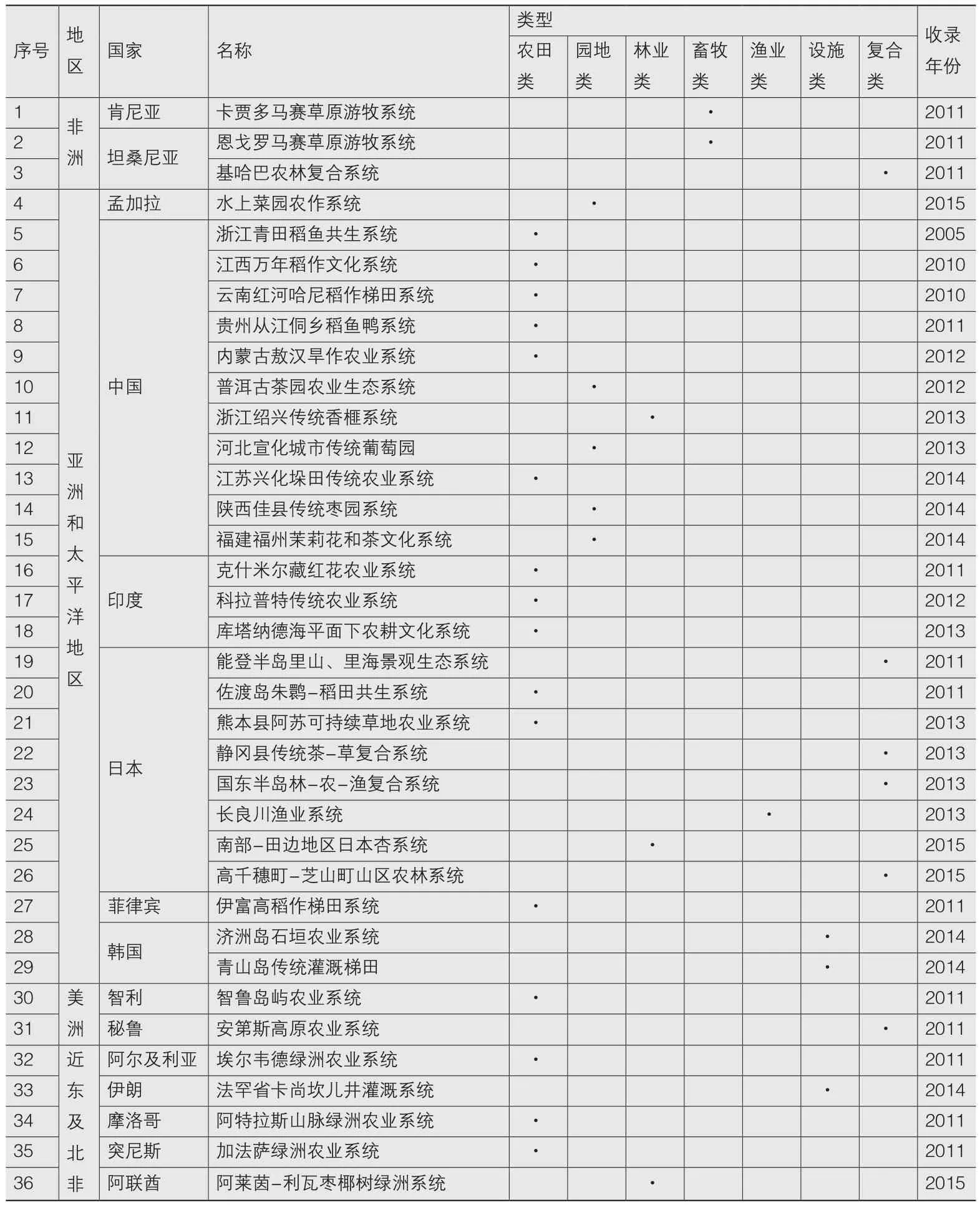

鉴于此,联合国粮农组织在2002年提出了“全球重要农业文化遗产”的价值特征和指标体系,在世界范围内展开对传统农业文化遗产的系统性保护与传承(图1、2)。在物质形态和非物质形态并重、生态智慧和文化价值耦合的指导思想下,允许不同的国家和地区根据本地的自然、社会和经济条件适当补充和修改[4]。10多年来,在联合国粮农组织的推动下,农业文化遗产的概念和保护理念得到了越来越多的国家和联合国开发计划署(CUNDP)、全球环境基金(CGEF)、联合国教科文组织(UNESCO)等国际组织的响应。除了系列国际研讨会的理论探索之外,还在各国开展了农业文化遗产的保护试点,截至2016年5月,已有15个国家的36个项目被列入全球重要农业文化遗产名录(候补91项),其中中国以11项居于首位(候补20项)(表2)。

图1 全球重要农业文化遗产(GIAHS)的五大价值[3]

图2 全球重要农业文化遗产(GIAHS)的独特性和可复制原则[3]

2 农业文化遗产的理论认知

农业文化遗产是一种典型的“生态-经济-社会-文化”复合系统,它体现了地域性生活方式与大自然之间的和谐与平衡。农业文化遗产理论源自于复合共生的传统农业智慧,近年来在研究内容上呈现出由静态文献和遗址研究向动态活体保护的转向,在研究方法上表现为定性与定量的多维融合。相对于“世界遗产”概念的西方人类学主导和“文化景观”概念的西方文化地理学主导,农业文化遗产的理论体系则有着深厚的东方农学背景,其原因既有中国的地理条件和物候对不同农业类型的兼容性,又有古今学者在理论创建和实践探索中的多元贡献。

表1 世界文化遗产名录中涉及农业文化景观的项目

2.1 基本类型及特征

农业文化遗产具有典型的地域性差异,因而各国基于保护角度进行的农业文化遗产分类呈现出明显的时空分异特征。如英国学者理查德·普兰提斯(Richard Prentice)的欧洲类型按照两分法将其划分为农场、牛奶场、农业博物馆、葡萄园的物质形态和耕作、捕鱼、采石等农事活动2类[5];而中国学者李文华教授的亚洲类型则根据形态和性质的不同划分出物种资源遗产、耕作制度遗产、复合系统遗产、农业工程遗产、生产技术和管理经验遗产几类[6];此外还有按照功能划分的复合农业系统、水土保持系统、农田水利系统、抗旱节水系统和特定农作物种类型[1],以及联合国粮农组织基于地理条件和作物类型划分的10种类型等③。这些分类各有侧重而又相互渗透,涉及营造主体(如农民)、营造对象(如农田)、营造环境(如农村)、营造过程(如农活)、营造成果(如农产)、营造工具(如农具)、营造方法(如农技)以及营造知识和文化(如农历、农俗)等要素的地域性物质和非物质遗产,它是涵盖了遗产地、传承人、传承方法、传承内容等诸多内容的活态文化(lived culture),具有复合性和多样性,需要不断地被相关群体或个人创造、延续、再创造并保存、保护。

2.2 农业文化遗产研究的核心议题

“农业文化遗产通过内部要素间的相互作用与互利共生机制,表现出自然生态、经济、文化和社会子系统的适应性”[7]。国内外众多的科研机构和专家,围绕着农业文化遗产的本征价值与功利价值进行了系统的研究,其核心议题主要涉及2个方面:其一是对农业文化遗产适地智慧的基础性研究,主要是通过古籍整理、史实考证与田野调查,分析各类文化遗产适应土地、物候的源流谱系、复合功能、绩效评价和内生机制。诸如苏中兴化筑圩防洪以卫田庐的垛田肌理,川西都江堰“竹笼杩槎”的围堰岁修制度,印尼苏巴克灌溉系统中人、神、自然三者和谐的哲学概念等。其二是对农业文化遗产动态存续的应用研究,主要通过多因子价值评价,探索当代农业文化遗产保护与开发的指导理念和基本原则、开发策略和实施途径以及利益相关者的权责、管理制度的利弊等内容。例如技术型(浙江青田稻鱼共生系统)、景观型(云南红河稻作梯田系统)和遗址型(江西万年稻作文化系统)的旅游资源利用评价[8],突尼斯加法萨绿洲农业灌溉系统公平用水的利益平衡体制,梯田类农业文化遗产生态旅游的控制性开发策略等[9]。

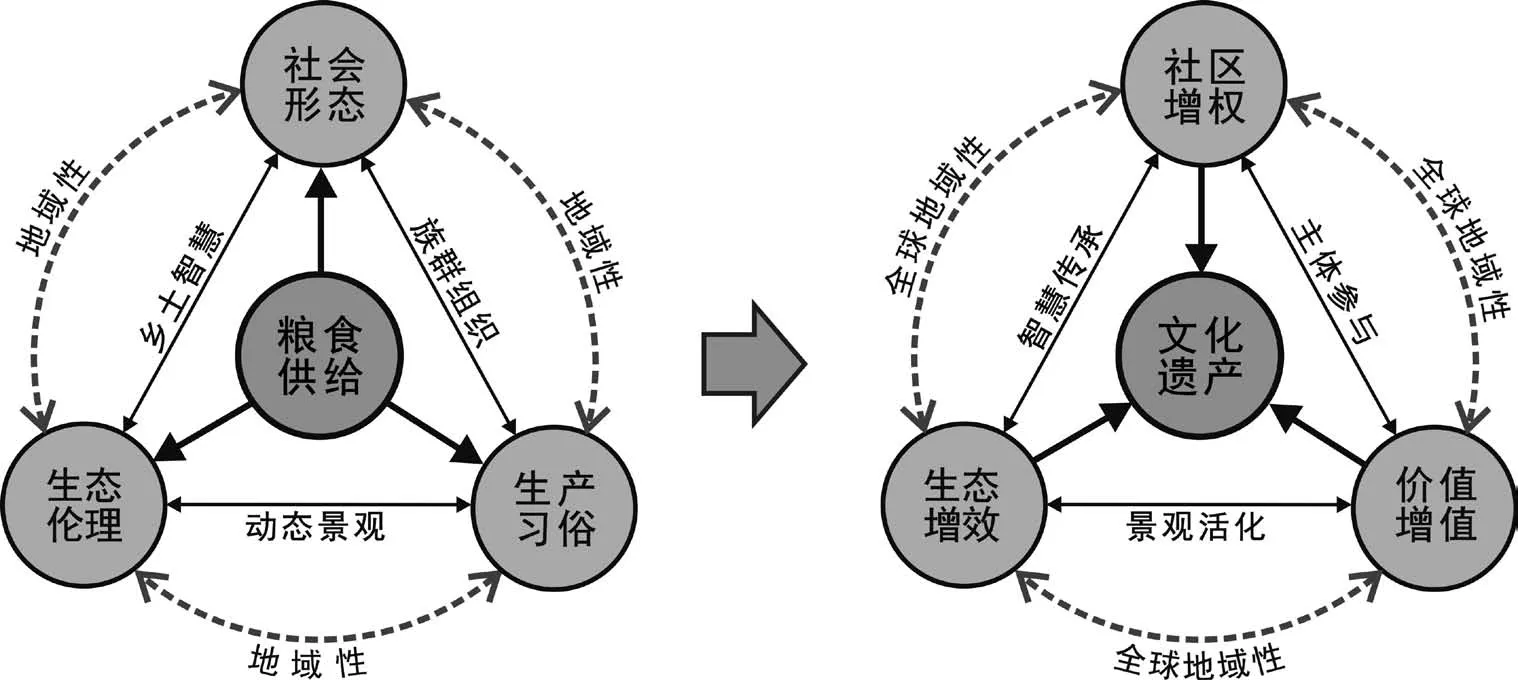

3 农业文化遗产的动态适应性保护

“农业文化遗产的保护对象应该从人类农业文化的创造、记忆和未来发展的角度来认识和理解”[7]。相对于其他遗产形式保护历史的静态性特征,农业文化遗产保护则是复杂性适应系统的动态发展,具有应对干扰并保持其核心文化基因的弹性特质。在全球化的经济、文化冲击下,基于乡土的生态智慧和人文机制,通过广泛的社会参与组织,在环境承载量与恢复力限度内形成遗产产业的价值增值以维持农业文化遗产的活力——这些因应环境的适应性探索正在成为普遍共识。基于复杂性适应系统的动态保护理念不仅需要延续物质和非物质要素的完整性,更重要的是在自然和社会变迁中再认识和重构其内在的过程和关系,即物种共生和抑制的生境演替、文化濡化和涵化④的习俗传承、物产产出和流通的商业过程、人群凝聚和分化的族群构建等相互耦合的在地关联组织。尽管不同类型的农业文化遗产存在着时空分异的地域差异性,其因地制宜的保护策略却往往异质同构,从农耕时代粮食供给的基本功能转化为后农耕时代文化遗产视野下社区增权、生态增效和价值增值协同发展的遗产保护与传承(图3)。

3.1 社区增权的惠益共享

图3 农业文化遗产的功能与机制重构(作者绘)

土地具有强烈的凝聚力和感召力,共同的土地文化认同是传统农业社会形成族群的基础。无论是稻作体系、渔猎体系,还是游牧体系,“内在者”(insider)的土著作为传统农业文化遗产在地形成的主体,其村落(部落)所构成的农业社区具有与环境为友的权责机制和伦理禁忌。然而在城市化和现代化进程中,政府权力和商业资本所代表的“外在者”(outsider)强势介入和“内在者”的人口流失和族群解构,常常导致农业文化遗产因主体的“结构性缺失”而失去管控,如菲律宾的伊富高稻作梯田由于过度旅游开发和土著抛荒而持续恶化,世界遗产委员会不得不将其列入世界濒危遗产名单。

农业文化遗产既是乡土智慧,也是人类文明,通过“社区增权”(local community empowerment)⑤的共同参与机制与实现各方利益相关者(stakeholder)的惠益共享是农业文化遗产保护和发展的核心。一方面,针对“内在者”的增权(empowerment)保护了农业社区居民利益,强化了农业文化认同和参与积极性,从而维持了农业文化遗产的生命力。这增权的具体体现是农业文化遗产原有社会功能和机制的沿袭,如印尼苏巴克灌溉系统中水神庙分配水源和凝聚认同的社区管理功能延续(图4)。同时也表现为借鉴传统农业习俗的共同管理系统构建,如突尼斯加法萨绿洲农业基于公平用水传统的灌溉合作社组织,又如坦桑尼亚基哈巴农林复合系统基于地域生产传统的有机咖啡合作社,或是印度藏红花种植业基于产销产业链的藏红花合作社等。另一方面,针对“外在者”的“去权”(disempowerment)则管控了资本、权力和技术对农业文化遗产的过度干扰,但又将政府、NGO、企业、专家和游客等群体作为保护农业文化遗产的有益补充和活力。这种去权的适度干预主要表现为对旅游和商业开发的控制、学术研讨会的经验分享、现代农业技术的限制等,如日本能登半岛“里山、里海”景观生态系统这一传统稻耕保护模式中,政府方面提供政策支持和资金补贴,城市居民通过认养和志愿者制度与业主互动,以此应对农业人口老龄化威胁的适度干预方式(图5)[10]。

图4 职能沿袭的印尼苏巴克灌溉系统水神庙(引自https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/)

图5 多方参与的日本“里山、里海”农业文化遗产(引自http://new-cloudfront.zekkei-japan.jp/images/areas/)

3.2 生态增效的有机延续

农业文化遗产是“人类长期的生产、生活与大自然所达成的一种和谐与平衡……对于保存具有全球重要意义的农业生物多样性、维持可恢复生态系统和传承高价值传统知识和文化活动也具有重要作用”⑥。传统农业文化遗产是一种“生态上能够保持平衡,能量上能够自我维持”的“生态农业”⑦,生物多样性与物质循环再生的有机属性体现于各个方面,如贵州从江侗乡稻鱼鸭共生的农业复合系统、伊朗卡尚坎儿井的自流灌溉系统等。

针对消耗大量水土和石油资源追求高产而导致土地退化、环境污染和生物多样性丧失的现代化农业生产方式对农业文化遗产保护的冲击,应该在现代生态学理论的基础上,尊重传统农业生态智慧以维持自然资源和生态系统服务的可持续产出。主要有2种方式:其一是通过维持传统的环境友好型生产和生活方式以实现水土保持、水源涵养、微气候调节、养分循环和病虫害控制。如江西万年稻作文化遗产对传统稻作习俗和有机农业耕作的延续、孟加拉水上菜园循水而变的湿地栽培经验沿袭、贵州从江加榜梯田对“森林-聚落-梯田-河谷”四位一体的农业生态格局保护等(图6)。其二是基于物种改良重构人和土地之间的和谐关系。如日本佐渡岛曾拥有大量农田和朱鹮,但在20世纪六七十年代因片面追求经济效益、肆意捕杀和滥用农药而导致朱鹮灭绝,后来通过从中国引进朱鹮、采用生态补偿(eco-compensation)机制、减少化肥和农药使用、修复水田湿地等措施,成功地再现了鸟飞稻香的湿地群落生境,朱鹮-稻田共生系统被认定为“全球重要农业文化遗产”(图7)[11]。但需要指出的是,通过物种引进来改善生态环境也存在极大的风险,亦有菲律宾科迪勒拉山的稻米梯田,曾经引入巨型蚯蚓以提高肥力,但却破坏了梯田结构而导致堤堰垮塌和水资源流失这类负面案例。

表2 全球重要农业文化遗产(GIAHS)保护试点

3.3 价值增值的遗产运营

“应该为东道主社区带来经济效益,为他们提供一个重要途径和动力,来重视保护他们的遗产和文化活动”[12]。农业文化遗产的本体是地域性传统农业,其本质是农业社会中农民依赖土地生存的最优生产方式,而随着社会的发展,单纯维持传统农业生活并不能满足农民现代生活所需。“仓禀实而知礼节,衣食足而知荣辱”(《管子·牧民》),协调农业发展与遗产保护的矛盾,提升农业的经济效益是农业文化遗产开发利用的重要途径。

遗产产业是对遗产资源的商业利用和市场化运作,是立足于当下、依赖于过去的文化生产模式[13]。农业文化遗产的生态、文化附加价值和稀缺性是其能够生产、分配、消费和再生产的关键,而这个运行机制亦是其通过产业融合实现产业化效益叠加的过程,主要表现为3种形式:其一是“农商结合”的特色农产品开发,赋予地域性农产品生态和文化内涵而提高附加值,通过增收不增产的形式鼓励传统农业生产方式。如安第斯高原农业系统的藜麦被古代印加人称为“粮食之母”,也是联合国粮农组织(FAO)所推荐的最适宜人类的全营养食品,深受消费者欢迎;秘鲁政府推出的GIAHS农产品有机认证,既保证了其品质,又提高了农民的收益(图8);其他如智利的智鲁岛屿农业系统对本土马铃薯的贴牌制度,以及国内哈尼梯田红米、江西万年贡谷、云南普洱茶叶等地域品牌开发等亦是类似。其二是“农旅融合”的生态旅游开发,增加“服务”功能而将农业文化遗产提升为可体验的旅游产品,在环境承载范围内延续其功能并获得额外收益(图9)。如作为世界文化遗产的荷兰金德代克-埃尔斯豪特的风车系统,原本是中世纪时借用风力排水灌溉的水利设施,在近代被柴油抽水站所代替而闲置,当地人通过产业嫁接将其拓展为文化博物馆和旅游产品,既维持了其景观形态和功能的运行,又成为地方经济的重要支柱。其三是“农艺契合”的文化创意产品开发,即农民将地方资源禀赋加工为具有乡土气息的艺术品和纪念品,从而进入遗产消费渠道。如摩洛哥阿特拉斯山脉绿洲农业地区的手工艺品和妇女编制品,秘鲁安第斯高原的天然彩色羊驼制品产业,以及中国的刺绣、剪纸、木刻、年画等民间工艺产品都是秉承传统农业文化遗产资源,在农闲时节增加农民收入的有效形式。

图6 贵州从江稻作梯田系统的景观格局(引自http://english.agri.gov.cn/hottopics/fa/giahs/)

图7 日本佐渡朱鹮-稻田共生系统(引自http://toki-sado.jp/fanclub/?p=4061)

图8 产品增值的秘鲁安第斯高原藜麦(引自http://www.sierraexportadora.gob.pe/wp-content)

图9 功能提升的荷兰风车系统(引自http://www.taopic.com/tuku/201505/692428.html)

4 结语

“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”⑧。农业文化遗产作为一种新兴的遗产类型,其林盘、梯田、圩田、围堰、渔场、庄园等基于地域差异的土地利用形态固然让人印象深刻,但更重要的是这些同构异形的客观景观形态背后社会、生态和生产的共生逻辑和文化伦理解读与认识。“九万里悟道,终归诗酒田园”(南怀瑾)。自晚清洋务运动以来,我们追随西方工业文明的历史轨迹已过百年,在“人定胜天”的革命激情和“技术至上”的工具理性下固然是成绩斐然,但也不得不收获水土污染、物种消减、气候变异等环境恶化的苦果。在全球性人地危机的发展窘境中,人地协同发展的传统农业文化遗产至今仍具有重要的价值和借鉴性。中国目前拥有众多农业文化遗产,在一定程度上体现出其内在的农业文化底蕴,如何从风景园林的学科视角“礼失而求诸野”地诠释和传承这些主要分布于偏远地区的地域性活态遗产,从而提炼出如中国古典园林般的营造意匠和在地智慧,这将是一个新的方向。

注释:

①“社会生态生产景观”的概念是联合国第10届“生物多样性公约”(Convention on Biological Divers)缔约大会“里山倡议”(Satoyama Initiative,2010)的核心概念,主要指人类与自然长期互动所形成的生境、栖息地和土地利用的动态镶嵌斑块景观,主要基于维持生物多样性和提升人类福祉2个方面。其概念最初由日本环境厅与联合国大学高等研究所(UNU-IAS)提出,原指包含社区、森林和农业的混合景观模式。

② 根据形态和性质,世界遗产分为文化遗产、自然遗产、文化和自然双重遗产、文化景观遗产4类。

③ 2011年,联合国粮农组织(FAO)将全球重要农业文化遗产划分为10类:1)以山地稻米梯田为基础的农业生态系统;2)以多重收割/混养为基础的农业系统;3)以林下叶层植物为基础的农业系统;4)游牧与半游牧系统;5)独特的灌溉和水土资源管理系统;6)复杂的多层庭园系统;7)海平面以下系统;8)部落农业文化遗产系统;9)高价值的庄稼和香料系统;10)狩猎-采集系统。④ 文化濡化(enculturation)和涵化(acculturation)是文化人类学用以解释文化变迁的重要概念,濡化是文化族群内部的文化习得和传承机制,而涵化则是文化族群之外的异质文化引起原有文化模式的变化。

⑤ 增权理论是现代社会工作理论中一个重要概念,围绕着“权力”(power)的支配,“增权”和“去权”是指通过外部的干预赋予和剥夺个人或集体的权力。

⑥ 联合国粮农组织的项目负责人Parviz Koohafkan在“2009全球农业重要文化遗产(GIAHS)动态保护和适应性管理——中国青田稻田共生试点项目启动暨学术研讨会”中接受《科学时报》采访时的发言。

⑦ 英国农学家沃辛敦(M.Kiley.Worthington)将生态农业定义为“生态上能够保持平衡,能量上能自我维持低输入,经济上有生命力,在环境、伦理和审美方面可接受的小型农业系统”。

⑧ 著名社会学家费孝通先生在1990年12月“人的研究在中国——个人的经历”演讲时所说,指出尊重文化多样性的态度和维持多元文化的价值和意义。