设计结合自然

——恩施大峡谷聚落式度假酒店设计的传承与创新

2018-09-14李保峰

李保峰

丁建民

徐昌顺

张卫宁

祝 佳

1 项目背景

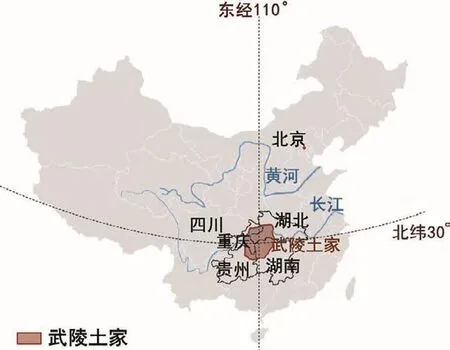

恩施土家族苗族自治州位于湖北省西南部,与神秘的北纬30°黄金分割线重叠,南北向穿过富有地理学意义、划分中国东西两部分的东经110°线(图1)。相传土家族为上古巴人后裔,战国时为楚人,秦灭楚,部分楚人因避秦而遁入深山,于是便有了《桃花源记》所载之武陵人和延绵数百平方千米的桃花源[1]。

燕山运动造成的褶皱被清江切割,形成峡谷、地缝、奇峰、悬崖及洞穴,崇山峻岭中恩施大峡谷延绵108km。恩施海拔500~2 000m,系亚热带山区气候,冬无严寒,夏无酷暑,四季分明(图2)。

恩施大峡谷已获批5A级景区,终年游客如织,但接待设施严重不足。本项目为山地度假酒店群的规划设计,以客房为主,同时设置餐饮、健身、演艺、娱乐、会议及商业等配套功能设施,目前第一期4万m2的旅游宾馆(含400床客房及服务配套设施)已经竣工(图3)。

旅游开发将资源转化为资本,但这个过程不能伤害资源所在地的原住民。本项目建成后,增加了当地农民的就业机会,为他们提供了约500个全职及兼职就业岗位,平均年增收约5万元/人。

图1 度假小镇区位图(朱天依绘)

2 方案设计

2.1 山地聚落式酒店布局

“上古穴居野处”,山地本是人类文明的发祥地之一。

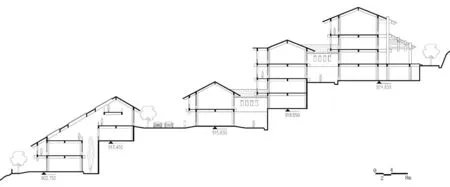

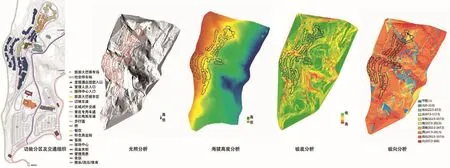

但凡山区,土地必紧张,居住与农业难以兼顾。先民知晓常年性农业生产和一次性建房之异:农田需水浇灌,居住需防洪涝,明智的做法是将有限的滨水缓坡用作农业生产,在坡度较大的山脚处建房。在“九山半水半分田”的恩施州,农业生产仍是当下农民的主要收入来源,为保护耕地,本度假酒店选择平均坡度约为30%的荒山坡地,不做大幅度场地平整,有节制地改造地形(图4)。山地环境复杂,在山地条件下做大尺度的聚落设计,就一定会涉及对场地生态敏感性的影响研究,仅凭建筑师有限的直觉和经验并不足以做出可靠的判断,因此借助数字化工具进行前期分析至关重要(图5)。

场地坡度使山地聚落呈现鲜明的可识别性,地形变化则使建筑具有动态性,使其外部空间变得有趣味性。传统土家族聚落通常傍山而居, 由一定规模的农舍积聚成寨,村落布局不对称, 建筑朝向随坡势,整体上呈现散漫之形态[2],正体现了《管子》所述:“因天才,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳”。按此逻辑布局,则聚落外部空间必然可呈现出丰富的变化(图6)。

坡地造屋,依山就势,在遮蔽地表的同时又彰显了原始地形。按此逻辑建造,原来纯粹物理学意义的地形(topography)转变为具有文化意义的地文(land script)。

2.2 山地道路设计

图2 大峡谷自然景观(引自百度图片)

图4 酒店选址山地剖面(羊青原绘)

对于山地道路的设计,等高线是重要的控制要素。车行路若要满足纵坡的规范要求,只能以小角度斜切等高线,2条车路之间的距离要能满足2栋标准进深的建筑、外部公共空间及建筑退线的要求,这实际上是一个基于建筑进深尺寸、外部空间尺度以及道路纵向坡度耦合制约下的求解问题。处理此类问题时,关于尺度的经验及空间形态的体验均很重要,在此基础上,综合考虑驾驶员视线以及建筑的组团关系,便可最后确定道路系统。道路宽则对地形的改造大,鉴于山地酒店范围内几乎无自行车,加之酒店的主要停车场置于景区入口,区内道路仅考虑景区专用车错车和消防要求即可,故本项目的道路宽度定为5m,经后期使用检验,效果良好。

位于不同高程的车行道路及位于建筑之间的步行“天街”,决定建筑可以采用立体化的交通组织,而双向错层的入口,则可为公共空间提供更多的活力和鲜明的场所特色[3]。

车行道路小角度斜切等高线,人行台阶基本垂直于等高线,“天街”大体平行于等高线,建筑设置立体入口,如此,构成了山地交通规划的基本原则。

2.3 山地建筑形态

作为山地度假酒店建筑,10m左右的进深几乎可以满足除大型会议厅以外的全部功能,当尺度不是问题时,山地建筑的形态定位便凸显出来。

按设计形态的源泉分类,建筑的形态可分为“图画性”(pictorial figures)和“地形性”(topographical figures)2种,前者是设计者从既有图形库中取出一个造型并“摆放在基地上”(placed on the site),这样的建筑必然缺乏场所感[4];而后者则源自于对特定场所特征的适配,如马丁·海德格尔(Martin Heidegger)所说:人类的存在永远都是身处“存在”之境中。存在是存在者的存在,存在者存在是该存在者能够对其他存在者实施影响或相互影响的本源,也是能被其他有意识能力存在者感知、认识、判断、利用的本源[5]。建筑与“特定场所”的关系便是“关联性的存在”。美国建筑师莱特也曾说过:建筑应当契合(with)而非摆放在(on)地上,只有土地形态和建筑形态“联姻”,建筑方能与场地整合,从而形成地景[6]。

张良皋先生将传统民居形态特色之源泉总结为“环境教人建造”:沼泽教干栏、黄土教窑洞、草原教帐篷、山地教吊脚[7]。山地地形复杂,坡度、坡向变化多端,故建筑的基面具有不确定性。由于鄂西武陵山区长年阴雨,环境潮湿,雨水径流快,故“减少接地”为土家建筑“以不变应万变”的基面设计策略,而符合木结构建造逻辑的“吊脚”则成为土家人“向坡地要效益”的必然选择,这个道理由民间谚语“借天不借地、天平地不平”而予以形象化的总结。土家族的住所一般为一正两厢,正房平行于等高线,厢房垂直于等高线,故悬挑部分自然形成了“吊脚”。地势变化的逻辑经建筑传导至屋面,土家族建筑群的屋面也呈现出自由多变的形象。

鉴于森林资源的制约及木结构防火规范的限制,本项目只能采用钢筋混凝土结构,结合分析土家族传统建筑的原型,遵循其“减少接地”的原则,建筑的前半部和部分“厢房”用立柱架起并向前方出挑,后半部则落于实地,悬空部分的室内与后部楼面平接,既减少土方量,又创造了更多的使用空间,同时还增加了外部空间的情趣,体现了建筑设计对土家族传统建造文化的传承。传承背后所隐藏的本土传统是使新建筑成为“有源之水”的根本保证,从历史角度看,建筑永远不是孤立的存在,它只是构成历史长河的一部分,有着永远也无法抹去的历时性。

《园冶》有云“园地惟山林最胜,有高有凹,有峻而悬,有平而坦,自成天然之趣,不烦人事之工”[8]。为与场地的肌理相协调,设计师在建筑布局上尽量减少大尺度的连续直线,单体建筑的长边尽量平行于等高线,如此不规整的布局方式使山地建筑自身也成了景观的一部分(图7)。

设计团队选择了一块山边坡地,顺应地形地貌,在不增加土方量且保证视线和声学效果的前提下,搭建了一座可容纳3000名观众的户外剧场。夏季,每当夜幕降临,从游线上归来的游客齐聚剧场,欣赏大型山水实景大戏“龙船调”,演员中半数是当地的农民。夜色中的大峡谷成为舞台的自然背景(图8)。

由此可见,山地建筑空间形态的必然性潜藏于抽象的等高线之中,经设计师的挖掘及综合尺度的判断方可彰显。

图5 环境分析图(王运达绘)

2.4 山地聚落的景观与观景

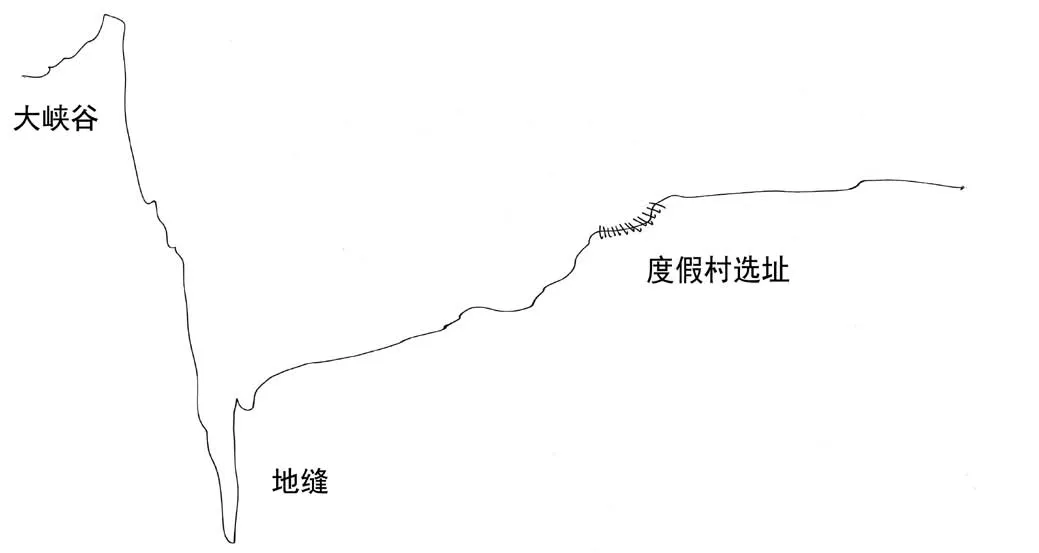

大峡谷区域的大地剖面由西至东分别为:延绵108km的大峡谷、经亿万年河水切割而成的地缝,以及层层叠叠的西向自然坡地(图9)。从景观、建筑及其与等高线的关系来看,建筑应该坐东朝西;但从气候适应性角度来看,建筑的主立面应该朝南,这就构成了朝向选择上的矛盾。设计团队认为,大峡谷景色是度假小镇最重要的景观资源,“东西向”正是大峡谷的魅力所在:日出时大峡谷形如全屏画轴,日落时峡谷剪影流光溢彩。每季、每日、每时之阳光变化使建筑始终呈现多变的面貌(图10)。

由于酒店建筑群随地形变化而层层升高,因此大部分客房及公共空间都可以面向大峡谷(图11),不仅实现了景观视线的最佳化,还因节省土方量而降低了工程造价。实际上,朝西之不利影响只存在于夏季的15:00—17:00,15:00前太阳高度角尚高,不会直射到室内,17:00后落日为峡谷所遮,西晒全无,17:00之前有限的西晒则可由活动遮阳予以解决 。

山地度假酒店的步道不应仅是联系2点间的物理保障,也应为客人提供交往的公共空间、欣赏景色的浪漫之所。除物理空间的连接效率外,其“最大视觉经验量”也应是设计的重要考量,历史上有诸多朝圣之路可供景观路线设计借鉴。建立记忆与场所的关联、彰显景观特质是视线设计的关键点,如此考量,不仅可造成空间的“流动”,也能使景观在建筑的内外“流动”。

步行线路定位及转换平台的位置选择应充分考虑显山露水的借景关系。层次感丰富的视线设计应是创造性的发现过程,复杂的地形可为视角、视域提供多种可能,但需要设计师以自己的亲身体验去验证。理想的视线设计不可能仅在图纸上完成,详细的现场调研以及开工后的大量现场调整必不可少(图12)。

图6 聚落空间变化(田方方摄)

图7 天街空间(李保峰摄)

图8 大峡谷坡地改造剧场(8-1李保峰摄,8-2周永彪摄)

2.5 地域材料的使用

地域建筑的特色部分源于地域材料的使用。本设计适度使用了一些非装饰性的地域材料,如灰瓦、块石及重组竹墙面等。

但凡山地必盛产石头。使用当地石头砌筑挡土墙、部分建筑立面和台阶,能减弱建筑形象与场地之间的冲突。重组竹不仅具有较好的耐候性和保温性能,还具有视觉上的温度感,从而减少空间的局促感。针对某些因地形原因而形成的狭窄空间,在近人尺度处适度使用了一些重组竹来避免这种空间局促感,从而提升视觉亲切度。

大量使用陶碗碎片作为室外硬质铺地的面层和建筑的散水。这些陶碗碎片源于当地古老而豪放的摔碗酒传统:每喝完一碗酒就要借助酒兴摔陶碗,如此产生了大量的陶碗碎片,以至于恩施的许多特色餐馆在打烊时渣满为患,对环境造成负担。本项目结合地域文化的表述循环利用了这些废弃物,不仅“物理地”而且“历史地”营造场地(图13)。这些铺地形态以土家族传统的“西兰卡普”图案为原型,使基地无声地诉说着古老的土家族故事。

2.6 山地基础设施景观化

山地建造防灾为先。坡地地表径流大,地表水流速高,山坡地存在泥石流的隐患。铺设截洪沟有利于边坡稳定和水土保持,这些都是在平地建造时不需要考虑的问题。如何将冷冰冰的防灾基础设置转化为景观设计的有机组成部分,是设计师必须认真思考的问题。挡土墙既是安全措施,又可作为空间围合之手段,有时它就是建筑立面的延续。重力式挡土墙逐层分级处理,挡土墙之间设置绿化带,既可化解塌方隐患,又可形成有层次的带形绿化。随着挡土墙的升高,植物也改变了传统的高度,人的视线由俯视变为平视甚至仰视,给游客创造了多重视觉体验[9](图14)。

图9 大峡谷区域剖面(李保峰绘)

图10 落日余晖(冯蔚摄)

图11 各空间面向大峡谷的景观(冯蔚、田方方摄)

3 建筑学与风景园林学的方法论思考

关于复杂地形下的建筑设计,地形学对于建筑师具有重要的方法论启示。

从某种意义来看,风景园林与建筑学均为“地形性艺术”(topographical arts),二者均要考虑形式、空间与构造,但它们在设计手法上有较大差别。风景园林的手法往往是培育(cultivation),更多体现的是对更大格局中自然力的顺应:设计师依据对地质、土壤、气候、植物、水流等条件的测量,研究那些无法用设计技巧主观创造的典型性条件,为那些塑造秩序的技法赋予导向,并提供一个全面的参考框架,顺势而为。建筑学的手法则是建造(construction),它更多表现为与自然结果及趋势的对抗:面对如同白纸一般抽象的场地,从自己头脑的图形库中选取要素,享受着不受限制的自由“创造”[4]。其实设计师在“享受”毫无限制的自由时,往往会产生“面对铺天盖地广告时的无向感”,在无制约的情况下难有判断的依据,而无依据的设计岂不沦为随心所欲(arbitrariness)?

不同于各向匀质化的空间,地形是多源的、异质的、具体的。地形不仅仅是表现性的,更是关联性的。这颇具现象学意义,这种关联性正是聚落特色的源泉。地形可以启发设计师去发现建筑特色之所以会产生的未知源泉。

有时建筑师对于物体、形象的专注,限制了他们对某些隐蔽在基地环境中藏而不露的潜在内涵的把握。自然力便是那种藏而不露的东西,若建筑师能从地形中发现自然力场的存在,将其作为设计的前文本(pre-text),则“自然”就会成为建筑形态布局的秩序之源。所谓前文本,即把地形和建筑之间的关系视为一种延续关系——建筑依赖于地形,建筑是地形的延续,地形与建筑共同形成地景。此时建筑师眼中的地面就不再是一张被动承受未来建筑的物理表皮,而是能激发其设计出“既在情理之中,又在意料之外”之形态的发动机。

图12 户外台阶及观景平台(冯蔚摄)

对风景园林方法论的思考有助于建筑师从更宏观的视角理解设计,使其将工作的对象视为整体环境的一部分,而不仅仅是“规划红线内的物体”。某些专属于风景园林的概念,如过程现象(phenomena of process)、作为调查技术的地图术(mapping),以及时间中的展现(temporal unfolding)等对建筑设计,尤其对于复杂地形环境中的建筑设计颇具启发性。

项目获奖情况:荣获“2016年湖北省勘察设计协会优秀建筑设计”一等奖;2017年5月作为中国代表团的22个作品之一参加意大利弗罗伦萨设计周,获“优秀设计奖”;2017年被Archdaily作为2018大奖候选作品推出。

项目组成员:王君益、卢南迪、叶天威、言语、戎升亮

图13 酒前陶碗到酒后碗渣铺地(李保峰摄)

图14 挡土墙与阶梯绿化(李保峰摄)