河西三关今安在

2018-09-12李原昭

李原昭

蜿蜓的丝绸之路似连绵的飘带,曾经连接起东西方的文明世界。在这根飘带之上,曾经坠有数十颗珍珠,这便是散落在河山之间的关隘。它们或傍山带河,或矗立于苍凉大漠,成为丝路畅通的守护者。在甘肃河西地区,就有这样至为紧要的三处关隘,见证了丝路的繁荣与落寞,守卫了丝路的和平与安宁。它们分别是:玉门关、阳关和肩水金关。

●但愿生入玉门关

玉门关,因西域的和田美玉从这里进入中原而得名,因文人墨客千百年来的吟咏而留名青史。这里曾见证了出征将士的萧萧班马之鸣,也曾见证了丝路商旅的行色匆匆。一切发端于公元前107年(元封四年),汉武帝在这里设置关隘,从此将中原和西域有效地连接了起来。

关隘的威力,在设立三年之后便发挥了出来。彼时,汉武帝踌躇满志,听闻大宛国有汗血宝马,便派使者带着纯金铸成的马去交换,结果未能如愿,使者回来时在大宛境内被劫掠杀害。汉武帝听闻大怒,公元前104年(太初元年)便派贰师将军李广利率领上万人去攻打大宛,夺取汗血宝马。结果沿途小国紧闭大门不向汉军供给粮食,缺吃少穿的军队在去往大宛王城的路上吃了一次败仗便撤退了,回到敦煌的时候士兵还剩下十分之一。李广利上奏章给汉武帝,希望先撤回去再做打算。汉武帝大怒,派使者拦守在玉门关,并严令敢有入关者立即斩首。一道雄关遮断了退路,贰师将军和他的士兵们眼看故土而不能入。历经三年厉兵秣马,李广利又带着6万兵马从敦煌出发讨伐大宛,终于攻入王城并和对方订立盟约,将汉武帝心心念念的上等天马数十匹、中下等3000余匹带了回来。这一次,李广利一雪前耻,终于风风光光地跨过玉门关班师回朝。

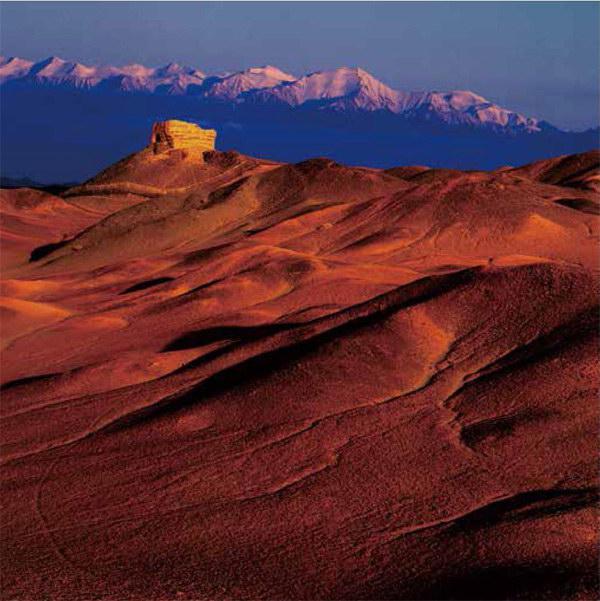

甘肃敦煌玉门关遗址

一百多年后,公元76年(东汉建初元年)的一个冬夜,飞雪漫天,一支千余人的汉军部队正在丈许深的雪地里艰难前行,历经长途跋涉,终于来到了玉门关下,众人才松了一口气。这支队伍护送着13位特殊的将士,他们衣衫褴褛,面容憔悴,在身体不支之前终于进入了关城。他们是戊校尉耿恭和他的部下。前一年,北匈奴攻击西域都护陈睦和戊校尉耿恭、己校尉关宠,恰在此时汉明帝驾崩,政府关闭玉门关,没有一兵一卒前来支援,陈睦与麾下2000人全军覆没,关宠战死,唯有耿恭誓死不降,以数十人坚守疏勒城与上万的匈奴人周旋。最后仅剩26人的时候,汉军赶来援救,耿恭和他的部下得以逃脱。一路上,为摆脱匈奴追兵,边战边走,加上官兵饥饿已久,最终只有13人回到了玉门关。这一刻,高大的玉门关成了他们的避风港湾,进入关门的那一刻,他们感受到的是祖国的温暖。

就在耿恭被援救回国的时候,班超正独处边陲,借助归附汉朝的国家力量,打击焉耆、龟兹等不肯归附或反叛的国家,通过将近20年的努力,终于平定西域,使50多国归附汉朝。但莫大功业也难敌思乡情切。公元100年(永元十二年),年近古稀的班超上书汉和帝请求归国,并在奏折里写下了“臣不敢望到酒泉郡,但愿生入玉门关”的句子。在年老体衰的班超那里,玉门关成了生死关,只有生入玉门关,才不会成为孤魂野鬼。两年后,班超叶落归根,病逝于洛陽。

玉门关 摄影/王金

甘肃敦煌玉门关遗址 摄影/王金

又过了五百多年,公元628年(唐贞观二年),青年僧人玄奘悄悄来到了玉门关。前一年,他上表陈情希望西行求法,却未能获得批准。那时国家初定,为防范突厥人而对边关控制很严,西行出关须获得皇帝许可。取经心切的玄奘最终决定“偷渡”,他从长安一路跋涉,昼伏夜行,来到了瓜州。在胡人石磐陀和他的识途老马的帮助下,夜渡玉门关下的疏勒河。由此西去17年,展开了一段学佛求经的“文化苦旅”。

六百余年的风雨,玉门关三易其址。李广利踏足的玉门关建在敦煌西北的石关峡,耿恭和班超走进的是敦煌市区西北90公里处的小方盘城所在的玉门关,而玄奘偷渡的时候,玉门关迁到了如今安西县城东50公里处的双塔堡附近。后至五代宋初,玉门关又迁回石关峡。1036年7月,随着西夏李元吴占据河西走廊,玉门关从此销声匿迹。

历经一千余年的历史兴衰,两千余年的风雨霜雪,今天,玉门关仅剩的小方盘城遗址,城垣夯土版筑,东西长24.5米,南北宽26.4米,残垣高9.7米,面积有600多平方米。城顶四周有一条约1.3米宽的走道,设有内外女儿墙。城内东南角有一条宽不足1米的马道,靠东墙向南转上可直达城项。规模虽然不大,却依稀可以想见当时军士的措置。

登上遗址远眺,犹可看到四周沼泽遍布,沟壑纵横,长城蜿蜒,烽燧空立,胡杨挺拔,泉水碧绿,柳绿花红,芦苇摇曳。遥想两千年前,疏勒河依旧波光粼粼的时候,来自中原的战士登上关城,遥望悠远的关外之地,壮怀激烈之情必定油然而生,毕竟那些未知的神秘路途总会让人神往。

烽火阳关 摄影/郑玉宝

●西出阳关无故人

阳关大约与玉门关同时设立,因在玉门关之南而得名。阳关和玉门关一南一北,成为扼守丝路的咽喉要隘。这里,也曾见证了诸多重要的历史时刻。

公元399年(东晋隆安三年),65岁的高僧法显眼看上层僧侣穷奢极欲,遂决定西赴天竺寻求戒律,以维护佛教真理。是年春天,他和慧景、道整、慧应、慧嵬四人一起从长安出发,走到张掖时遇到智严、慧简、僧绍、宝云、僧景五人,后又增加一个慧达,组成11人的“巡礼团”,西进至敦煌。在那里,他们得到太守李浩的资助,西出阳关,沿丝绸之路南道,历经艰险,向天竺进发。历经13年漂泊,公元412年(东晋义熙八年),78岁高龄的法显乘船回国。他不仅取得了真经,还留下了不朽著作《佛国记》。

阳关烽燧

法显出关两百多年后,公元645年(贞观十九年),另一位高僧玄奘带着657部佛经从印度归来,走丝绸之路南道经阳关回国。唐太宗李世民听闻消息,令敦煌军民在阳关迎接法师归来。人们夹峙关城两旁,纷纷向万里归来的玄奘鞠躬行礼。从玉门关前的“偷渡客”,到阳关的“座上宾”,玄奘历经了十七年的磨炼。

然而,真正让阳关成为千古绝唱的,则是王维。公元756年(至德元年),安史之乱起,大量边兵内调平乱,边疆不稳,此刻元二却要出使安西。诗人与老友临别对饮,写下了这首著名的《送元二使安西》:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”惜别之情浸入字里行间。当时,人们在这首诗的基础上增加字句、谱上琴曲,成了流传甚广的琴歌,经过千年传唱,成为十大古琴曲之一的《阳关三叠》。借着“诗佛”的咏叹,阳关幻化成永存于中国文化中的一个意象,让人怜,惹人叹。

或许因这一段段的佛缘,阳关的结局也颇为佛系。据巴黎藏敦煌石室写本(《沙州地志》)记载,阳关在唐时已毁,仅存基址。宋代以后,随着丝绸之路衰落,阳关逐渐被废弃。历经千余年的风雨冲刷,阳关湮没在沙海之中,了无痕迹,唯有一座被称为“阳关耳目”的墩墩山烽燧仍然屹立,诉说着这里曾经的辉煌。

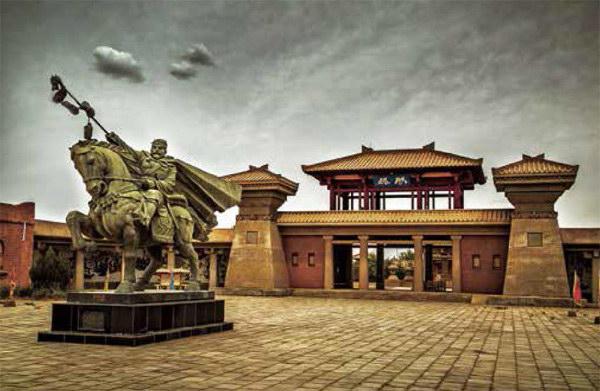

肩水金关鲜人知

公元前100年(太初元年)左右,汉武帝在今金塔县城东北152公里的黑河东岸,河道由宽变窄之处设立了肩水金关。关城仿似坐落在河流的肩膀上,故名肩水;命名金关,取“固若金汤”之意。

肩水金关由关门、坞、烽火台、方堡组成。烽火台高耸,站立其上,整个黑河可尽收眼底;关城和其后方的地湾城、东大湾城,对岸的西大湾城,以及长城和烽火台,构建了层次分明、坚固完备的“三城一关”防御体系,这里主要防备的是匈奴人。

肩水金关所在之处正是连接蒙古高原和祁连山北麓丰美草地的南北通道,也是河西走廊上留下的一个豁口。早在秦末汉初,匈奴人就从这里逆黑河而上进入河西走廊;公元前121年霍去病河西之战也是从这里直进祁连山打败匈奴。因此,掌握这个豁口,对于保卫河西走廊、丝绸之路,乃至中原的政权都具有重要的意义。西汉政府除了驻守戍兵之外,还置官开渠,移民屯垦,打造较为牢固的防线。

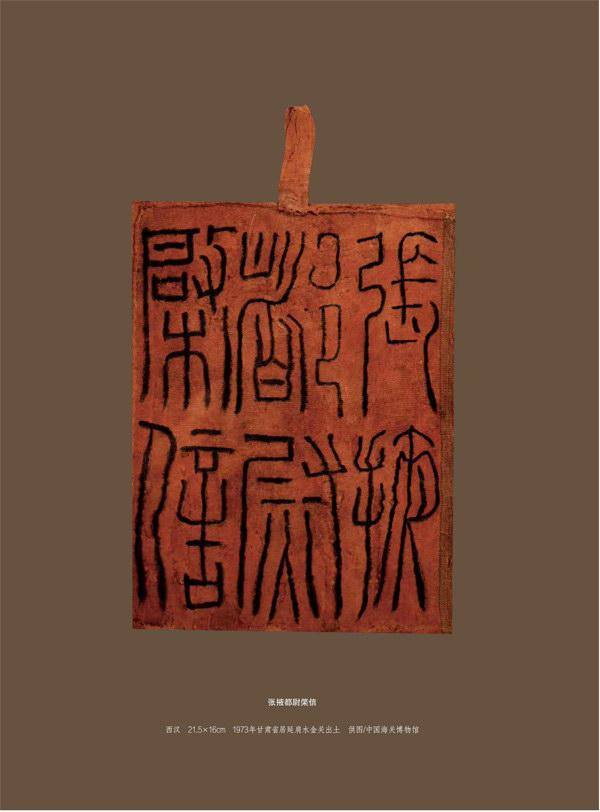

阳关风云 摄影/张耘

因此,这里的军事功能远大于经济文化交流的功能。这从在当地出土的类似通行证的汉简中可以看出端倪,文书里详细地记录着出入关人的年龄、身高、长相、肤色等,旨在严防内地人员特别是罪犯外逃,也防止外族人口混入内地。正是由于这道铜墙铁壁,防御了来自蒙古高原的侵袭,保障了丝路的安全,使得玉门关和阳关作为丝绸之路的桥头堡,有无数的商品和信息可以在那里交换。

阳关风云 摄影/张耘

由于肩水金關的特殊作用,鲜有文人墨客来到这里,加之东汉王莽时期朝政混乱,这里的屯垦戍边渐趋衰落,一代雄关便走入了历史。如今,漫步肩水金关一带,关城、烽燧、长城的遗迹依然清晰可见,黑水河依旧静静流淌,硝烟早已不再,但孤独与寂寞依旧相伴。

●丝路辉煌见证者

如果说肩水金关采取的是镇守之姿,那么玉门关和阳关就是进取之态。从玉门关出发,沿塔克拉玛干沙漠北缘,经楼兰、车师、高昌、尉犁、龟兹、姑墨、疏勒到大宛;从阳关出发,沿塔克拉玛干沙漠南缘,经鄯善、于阗、莎车等至葱岭。而后再从这两个地方辗转中亚、南亚及欧洲等地。

汉唐盛世,玉门关和阳关成为陆上重要的通商口岸,见证了物质文化、文化思想和文化习俗的交流和融合。

在物质文化方面,除了四大发明外,张骞出使西域后,中国的铁器和冶铁技术便沿着丝绸之路经由新疆地区传入中亚,提高了农业的劳动生产率,加速了手工业的发展;中国的水利灌溉技术传入中亚后,改变了该地区的旧有面貌。公元8世纪,中医诊脉这一诊断手法经由丝绸之路传入阿拉伯地区。从汉到唐,漆器、铁器、瓷器、茶叶等均成为丝路上的尖货。

西方的物产也通过玉门关和阳关,走入汉唐人的日常生活。葡萄、石榴等水果,胡麻、胡豆、胡椒、胡瓜等一系列带胡字的农作物,乳香、安息香、迷迭香等香料,改变了中国人的饮食习惯。稀有动物和优良品种也大量输入,如乌孙马、汗血马,以及狮子、犀牛、大象、孔雀等,也间接影响着人们的生活。

在思想文化方面,佛教、景教、祆教、摩尼教等通过丝绸之路传入中原,法显、玄奘等一批中国人也曾跨过玉门关、阳关去求取真经。

在文化习俗方面,西域的音乐、舞蹈、乐器、杂技等进入中原,改变了中原人的歌舞形态,丰富了人们的生活;印度、希腊、罗马、波斯等风格的石窟、造像、壁画、绘画,影响了中国艺术的发展;而中国的丝绸、茶叶西传,也改变着当地人的衣着和生活习惯。

玉门关和阳关,成了这一幕幕历史的参与者、见证者、守望者。当踌躇满志的商人带着驼队从这里出发走向大漠深处时,高大的关城、沿途的烽燧和蜿蜒的长城给他们慰藉;而当他们风尘仆仆满载而归之时,关城给他们以祖国的温暖。而在历史暗处的肩水金关,则似沉默的战士,默默守护着在丝路上往来奔忙的人们。

历经时间的洗礼,河西三关或仅剩残垣断壁,或早已湮灭无闻,然而他们曾经塑造的历史早已经进入了我们生活的深处,从物质到精神,影响着一代代生活于这片土地上的人们。它们曾经是限制人们出入的关隘,但促进的是东西方的全面交流:它们一旦倾颓废弃,这样的交流便会逐渐中断。历史深处的回响,总会让人产生无限遐想。