MR单指数及拉伸指数模型扩散成像诊断大鼠肝纤维化病理分期的价值

2018-09-12胡根文全显跃李欣明梅颖洁符式新张凯钟

胡根文,全显跃,李欣明,梅颖洁,符式新,张凯钟

1.深圳市宝安区妇幼保健院影像中心,广东深圳 518133;2.南方医科大学珠江医院影像中心,广东广州 510282;3.飞利浦医疗保健事业部,广东广州 510282;

肝纤维化是肝组织对各种病因的慢性肝损伤的一种修复反应。早期的纤维化具有可逆性[1],通过适当的治疗可以阻止或延缓其进展为肝硬化及肝癌[2]。传统影像检查方法对肝纤维化的诊断准确性不足。扩散加权成像(DWI)反映了水分子在组织中的布朗运动,可以间接反映组织微结构的变化。单指数模型扩散成像是基于水分子的高斯扩散的特性而获得 ADC值[3]。拉伸指数模型(stretched exponential model,SEM)扩散成像等非高斯扩散模型可能提供关于体内实际水分子运动更准确的信息[4]。本研究拟探讨单指数及拉伸指数模型扩散成像诊断肝纤维化大鼠模型病理分期的价值。

1 材料与方法

1.1 动物模型的建立 从广东省医学实验动物中心购得40只成年雄性Sprague-Dawley(SD)大鼠,体重(250±20)g,实验动物合格证号为 44007200041126。在无特定病原体级环境下分笼饲养,提供标准饲料和水。室温18~20℃,湿度60%~70%。12 h光照、黑暗交替。所有的实验程序均经过广东省医学实验动物中心动物伦理委员会批准(批准文号为B201706-11)。

大鼠采用随机数字表法分为对照组 8只、模型组32只。用3%戊巴比妥钠腹腔内注射(0.2 ml/100 g)对大鼠进行麻醉。无菌技术下行腹部切口,分离胆总管并在分叉处紧邻肝脏进行结扎。为了获得纤维化各个阶段的数据,在术后4个时间点(7、14、21、28 d)采用随机数字表法选取8只大鼠进行MRI及病理检查。

1.2 仪器与方法 采用Philips Ingenia 3.0T MR扫描仪,4通道小动物线圈。大鼠用3%戊巴比妥腹腔内注射,剂量为 0.2 ml/100 g,以俯卧位、头先进进行扫描。扫描序列:①轴面梯度回波T2WI:TR 206 ms,TE 9.2 ms,视野60 mm×60 mm,矩阵100×100,层厚3 mm;②轴面快速自旋回波T1WI:TR 400 ms,TE 10 ms,视野60 mm×60 mm,矩阵120×93,层厚3 mm;③DWI采用平面回波序列,TR 2000 ms,TE 55 ms,视野50 mm×50 mm,层厚3 mm,层数9,矩阵64×63,单指数模型b值为0、800 s/mm2;拉伸指数模型b值为 0、700、1400、2100 s/mm2。

1.3 图像分析 将原始数据导入软件PRIDE DWI Tool 1.5(Philips Healthcare Best),经 Levenberg-Marquardt算法进行拟合,①传统的单指数扩散模型为[5]:Sb/S0=exp(-b·ADC),其中Sb和S0分别是b≠0和 b=0时的扩散加权信号强度,ADC是表观扩散系数;②拉伸指数模型为[6]:ln(S)=ln(S0)-(b·DDC)α,其中DDC表示分布扩散系数,α表示水分子扩散异质性指数(0~1)。

获得参数(ADC、DDC、α)图后,由2名医师在不知晓病理结果的情况下使用 Image J软件(National Institutes of Health)在肝实质内手动勾画5个感兴趣区,大小3~4 mm2,避免包含肝缘、血管或胆管,测量各参数值。

1.4 病理分析 扫描结束后处死大鼠,取出肝组织固定、切片,行HE及Masson染色。参照METAVIR分期标准[7],将肝纤维化分为F0~4期,F0期:无纤维化;F1期:汇管区及其周围纤维化和局限窦周纤维化;F2期:纤维间隔形成,但小叶结构大部仍保留;F3期:大量纤维间隔,分隔并破坏肝小叶,但尚无肝硬化;F4期:肝硬化。

1.5 统计学方法 采用SPSS 20.0软件,计量资料以±s表示,组间比较采用单因素方差分析,组内两两比较采用LSD法。各参数结果与病理分期的相关性采用Spearman相关分析,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

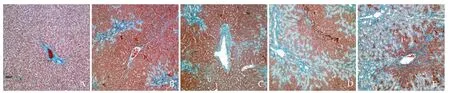

2.1 病理表现 对照组8只均无纤维化,均为F0期。模型组F1期8只、F2期9只、F3期9只、F4期6只(图1)。

图1 大鼠肝脏Masson染色病理结果(×200)。A为对照组大鼠肝脏病理图,无纤维化;B为F1期,汇管区及其周围纤维化和局限窦周纤维化;C为F2期,纤维间隔形成,但小叶结构大部仍保留;D为F3期,大量纤维间隔,分隔并破坏肝小叶,但尚无肝硬化;E为F4期,肝硬化

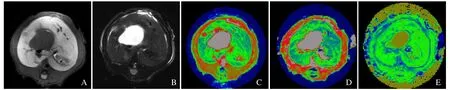

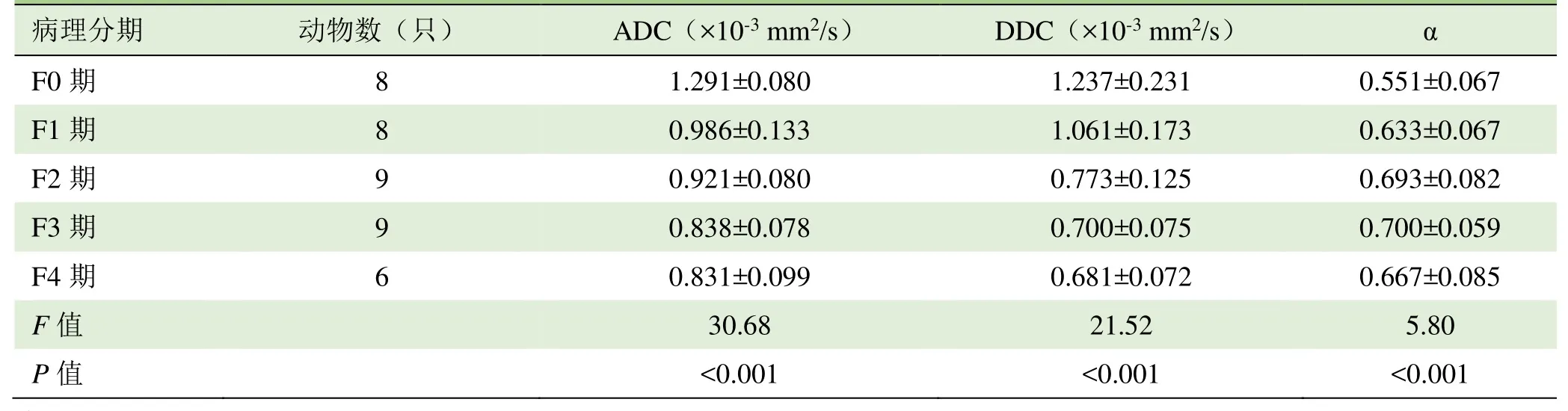

2.2 MRI表现 所有动物均完成MRI检查(图2)。不同肝纤维化病理分期(F1~F4期)各组大鼠的ADC、DDC、α均低于对照组(F0期),差异有统计学意义,且不同纤维化分级之间的参数差异均有统计学意义(P均<0.05),见表1。纤维化分期与单指数及拉伸指数参数(ADC、DDC、α)均具有相关性(r=-0.734、-0.792、0.505,P均<0.05)。

图2 胆管结扎诱导的肝纤维化F3期大鼠MRI图像。A为轴面T1WI像;B为轴面T2WI像;C为单指数拟合的ADC图;D为拉伸指数拟合的分布扩散系数(DDC)图;E为拉伸指数拟合的水分子扩散异质性指数(α)图

表1 不同病理分期肝纤维化组的单指数及拉伸指数模型参数比较( ±s)

表1 不同病理分期肝纤维化组的单指数及拉伸指数模型参数比较( ±s)

注:DDC:分布扩散系数;α:水分子扩散异质性指数

F2 期 9 0.921±0.080 0.773±0.125 0.693±0.082 F3期90.838±0.0780.700±0.0750.700±0.059 F4 期 6 0.831±0.099 0.681±0.072 0.667±0.085 F值30.6821.525.80 P值 <0.001 <0.001 <0.001

3 讨论

胆管结扎法建立大鼠肝纤维化模型是通过人为肝外胆道阻塞,引发胆汁淤积、胆道内压力增高、胆管扩张,并可引起肝内胆小管破裂。由于肝内血管受到扩张胆管的压迫可造成肝细胞的缺氧,同时胆汁外渗,可引起肝细胞坏死及胶原组织沉积,纤维组织增生并向胆管伸展,包围肝小叶并散布于肝细胞周围,随着肝纤维化的加深,最终可以形成肝硬化。因该模型炎症反应少,纤维化形成快,自发逆转率低,安全无毒,是肝纤维化较理想的模型之一,适合于模拟临床胆汁性肝硬化的研究[8]。

MR扩散成像是一种功能MRI技术,反映组织内水分子布朗运动特点,从而间接反映组织微观结构的变化[9]。在均质中,水分子的扩散运动形式分布函数呈高斯分布,即是自由、非受限的。传统的ADC值即是在这种假定下通过单指数高斯扩散模型来分析组织结构差异[3]。然而,由于组织内细胞结构复杂性,存在特殊细胞形态及细胞膜屏障、细胞内外间隔等各种扩散屏障,所以体内水扩散行为不可能完全符合高斯模型的自由扩散,非高斯扩散模型能更准确地反映组织内真实的水分子扩散情况[10]。

拉伸指数模型扩散成像是新兴的非高斯扩散模型成像,可同时提供组织的非高斯扩散信息及组织的异质性程度,拉伸指数模型扩散成像有参数DDC(与标准扩散系数相似)和参数α。α接近于1表示组织内扩散的异质性低,而接近于0的α表示高度异质性[6]。

既往研究结果显示[11-13],在肝纤维化发展后ADC下降。本研究中,参数ADC、DDC随着纤维化水平的增加而下降。一般认为是由于肝纤维化过程中,肝脏损伤导致肝细胞坏死、凋亡和炎症,可能导致各种细胞因子和脂质过氧化物的分泌,共同作用于肝星状细胞合成细胞外基质(ECM)。ECM 沉积以及肝细胞液体的渗漏和肝纤维化过程中炎症细胞浸润等因素均可以限制水分子扩散并导致扩散参数 ADC、DDC降低。

DDC与肝纤维化分级之间的相关性优于ADC,这可能是由于各种扩散障碍如ECM、炎症、肝细胞气球样变和脂肪变性的存在,肝内水分子的扩散已经偏离高斯模型。以非高斯模型获得的DDC与肝纤维化组织扩散的实际状态更为一致。

α反映了微观结构的异质性[6],认为其在胶质瘤分级中有较强的参考价值[14],在鉴别肾脏肿瘤时也有一定的意义[15]。Anderson等[16]报道了 α在肝纤维化中的变化,并且认为α与病理分级关系不密切,但是该报告是基于离体肝脏的研究。本活体研究表明,与正常肝组织相比,α在纤维化中呈增加趋势,表明肝纤维化过程中,病变呈弥漫性改变,但其微观组织异质性并未增高。

本研究通过大鼠模型分析了肝纤维化中单指数及拉伸指数模型扩散成像的变化规律及各参数反映相应组织病理和生理变化,表明拉伸指数模型扩散成像能更好地反映组织在超高b值下的水扩散特性,并包含有组织内微观结构的特定信息,可作为标准DWI单指数模型的补充手段。然而,因本研究仅涉及动物模型,并且样本量较小,拉伸指数模型扩散成像的临床应用价值仍需进一步研究。