北碚地区中老年人群骨健康状态的三维定量CT评价

2018-09-12张雪琴聂慧黄月奇胡美红甘利伟

张雪琴,聂慧,黄月奇,胡美红,甘利伟

1.重庆市北碚区中医院医学影像科,重庆 400700;2.重庆市北碚区中医院科教科,重庆 400700;

骨质疏松症(osteoporosis,OP)是由于低骨量、骨细微结构遭到破坏导致骨脆性和骨折风险增加的一种疾病[1],其发病率、骨折风险、健康危害、经济负担均较高,而诊断率及治疗率低,脆性骨折严重危害患者的身体健康和生存质量。既往对 OP及脆性骨折的研究较多,但对低骨量的报道较少。本研究拟通过三维定量 CT(three-dimensional quantitative CT,3D-QCT,简称QCT)对北碚地区中老年人群腰椎骨密度(bone mineral density,BMD)进行分析,研究BMD的变化规律及低骨量的高发年龄,为预防OP、降低脆性骨折的发生率提供依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象 收集2017年1月-2018年5月于重庆市北碚区中医院进行QCT检查的1012例正常人,其中男428例,女584例;年龄40~80岁。纳入标准:①常住北碚地区10年以上;②无脆性骨折史和(或)脆性骨折家族史;③性激素水平无异常;④无影响骨矿代谢的疾病和药物史。排除标准:①近期静脉注射对比剂;②测量区有严重的骨折畸形;③测量区有植入物。将不同性别研究对象每5岁分为一个年龄段,共8组。

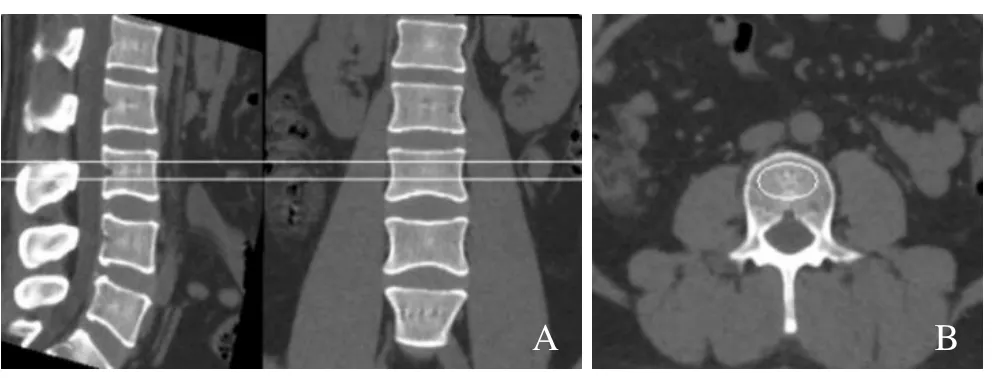

1.2 仪器与方法 采用Philips Flex 16层螺旋CT扫描仪和Mindways QCT校准体膜置于扫描垫下和腰椎同时进行CT扫描。扫描参数:管电压120 kV,管电流150~200 mAs,视野400 mm,螺距0.938,床高129 cm,重建层厚1.0 mm,矩阵512×512。常规测量L1~3椎体的松质骨BMD,椎体不符合要求时选择T12或(和)L4椎体,测量时感兴趣区选择椎体中央松质骨部分,避开椎体骨皮质及后中央静脉沟、骨硬化区和骨折椎等,尽量多地包括松质骨(图1)。将数据传至Mindways QCT Pro工作站自动分析得出BMD结果。

图1 QCT分析软件设置感兴趣区测量BMD。选取L3椎体矢状面和冠状面(A);获得L3椎体中心层面的轴位图像,设置感兴趣区避开椎体骨皮质及后中央静脉沟(B)

1.3 评价指标 根据国际临床骨密度测量学会和美国放射学院(ACR)分别推荐的关于腰椎QCT的诊断标准[2-4],①骨质疏松:平均BMD<80 mg/cm3;②低骨量:BMD 80~120 mg/cm3;③正常:BMD>120 mg/cm3。经过国内数据验证,该标准适用于中国人群,已成为中国人骨质疏松症诊断标准专家共识[5]。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0软件,计量资料以±s表示,不同性别受检者8组年龄段BMD比较采用单因素方差分析,组间两两比较采用 LSD法,不同性别受检者BMD与年龄的相关性采用Pearson相关分析,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

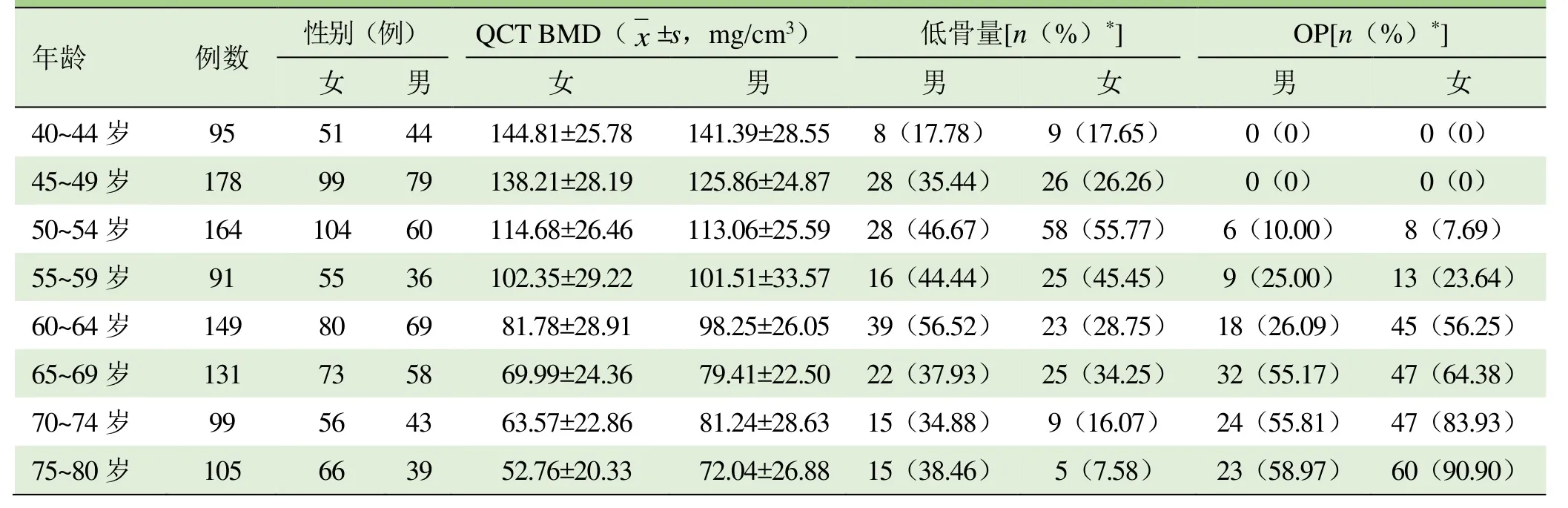

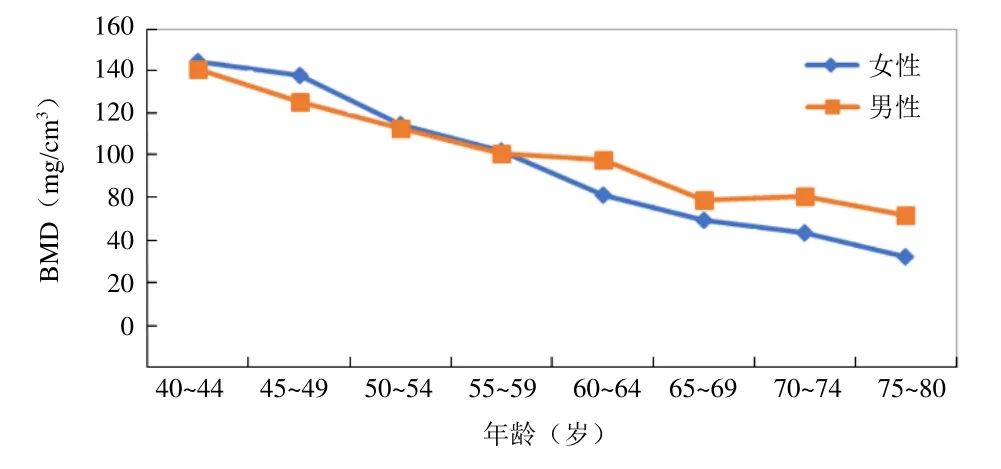

2.1 不同年龄中老年人群 BMD的变化规律 北碚地区不同性别中老年人群BMD均与年龄增长呈负相关(r=-0.758、-0.715,P<0.05),BMD随年龄增长而降低,且≥50岁组女性BMD下降速度和幅度更显著,男性BMD下降相对平缓;40~59岁组中,不同性别受检者BMD差异无统计学意义(P>0.05);60~80岁组中,女性BMD明显低于男性,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1、图2。

2.2 中老年人群低骨量的高发年龄 男、女性低骨量高发年龄均在 50岁及以上,其中女性高发年龄为50~59岁,发生率为45.45%~55.77%;男性高发年龄为50~64岁,发生率为46.67%~56.52%。见表1。

2.3 中老年人群 OP的发病率 女性 60岁以前 OP发病率低,60~64岁组明显升高至56.25%,75~80岁组高达 90.90%;男性 65岁以前 OP发病率较低,65~69岁组明显升高至55.17%,以后维持相对平稳的发病趋势。见表1。

表1 北碚地区不同性别中老年人群BMD、低骨量及OP的变化规律

图2 北碚地区1012例不同性别中老年人腰椎BMD的变化趋势

3 讨论

QCT较其他BMD测量方法的优点为[6]:①QCT BMD测量在CT断面图像的基础上进行,避免了重叠,是真正的体积 BMD,不受骨骼大小及形态的影响;②QCT利用断层图像可以将皮质骨和松质骨分开,能够选择性地测量椎体松质骨的 BMD,而松质骨对骨丢失比皮质骨敏感得多,松质骨的代谢是皮质骨的8倍,因而能更早期反映BMD的改变;③QCT基本不受腹主动脉钙化和椎体退变的影响,可以应用三维几何测量参数;④QCT是一种容积测量方法,它以体积密度表示BMD。3.3%~6.6%的BMD变化是最小临床意义值[1],而QCT测量脊柱松质骨BMD的精度为1.3%~2.4%[1],因此,QCT能更精确地反映BMD的改变,对低骨量及OP的敏感性和特异性优于其他检查。

3.1 中老年人群BMD与年龄、性别的关系 本研究发现:①北碚地区不同性别中老年人群BMD均随年龄增长而逐渐降低,中老年 BMD与年龄呈负相关(r=-0.758、-0.715,P<0.05),与既往研究结果[7-12]一致。年龄是影响BMD最重要的因素,贾鹏等[7]分析BMD与年龄、身高、体重和体重指数的关系发现,年龄是影响BMD的唯一因素。张晓东等[12]研究腹部脂肪及年龄对女性腰椎BMD的协同作用发现,年龄是影响BMD的主要因素。本研究仅考虑年龄因素对BMD的影响。②本地区女性50岁以后BMD下降速度和幅度加大,男性BMD下降相对平缓;40~59岁组不同性别受检者 BMD差异无统计学意义(P>0.05),60~80岁组女性BMD明显低于男性,差异有统计学意义(P<0.05)。国际临床骨密度学会(ISCD)共识认为,更年期女性BMD下降加速,每年减少约1.8%~2.2%,女性绝经后BMD每年下降约1.5%~1.8%(平均 1.67%);而男性无骨质流失加速期,男性BMD每年下降平均约0.91%,与年龄的相关性较小[1]。本研究结果与ISCD共识基本一致。女性更年期卵巢功能快速衰退,体内雌激素水平逐渐下降,对成骨细胞的作用减弱,加速体内骨质丢失。此外,机体内雌激素减少对下丘脑-垂体的负反馈调节能力下降,垂体前叶分泌的卵泡刺激素大量增加,导致破骨细胞数量和活性明显增强,进一步加快骨质流失[13]。既往研究显示,女性60岁以后BMD明显低于男性[7,14-15],与本研究结果一致。鉴于研究 QCT BMD的检测设备与软件、研究对象分组方法以及样本量大小等的差异,针对各地区人群的BMD值无法比较。

3.2 中老年人群低骨量的高发年龄与 OP高发病率的关系 既往对OP的研究较多,但对低骨量的报道较少。本研究分析低骨量人群发现,男、女性低骨量从40岁出现,均在50岁以后高发,其中女性高发年龄为50~59岁,发生率为45.45%~55.77%;男性高发年龄段较女性长,为 50~64岁,发生率为46.67%~56.52%。人体骨骼的发育从胚胎开始,至成年人达到峰值,然后随着年龄增长骨量开始丢失,甚至发生骨折。人体骨骼从巅峰状态(健康状态)到发生骨折前这个逐渐骨丢失(即骨骼的亚健康状态)过程的监测尚未引起足够的重视[16]。

本研究发现,不同性别OP的高发病率均紧随低骨量的高发年龄之后:女性低骨量的高发年龄为50~59岁,OP的高发病率大于60岁,且随年龄增长迅速升高,发病率从60~65岁的56.25%迅速升高到75~80岁的90.90%;男性低骨量的高发年龄为50~64岁,OP高发病率大于65岁,65~69岁发病率为55.17%,以后维持相对平稳的发病趋势。女性 50~59岁、男性50~64岁保持低骨量的高发病率,由于腰椎BMD每年按1.0%~1.2%降低,一定程度上导致女性60岁以后、男性65岁以后OP的高发病率。女性OP发病率明显高于男性,与王素琴等[14]的研究结果一致。由于老龄化、超老龄化社会人口中OP的发病率极高,导致脆性骨折的不可逆性伤害增多,发生骨折特别是股骨近端骨折后,致残率及病死率较高,严重危害患者的身体健康。因此,低骨量人群如不提前干预,可发展成 OP,甚至发生脆性骨折,对患者、家庭及社会均造成潜在的严重危害。因此,提前关注骨骼的亚健康人群——低骨量人群,采取适当的干预措施,有助于预防OP,降低其发生率,减少脆性骨折的发生。

本研究的局限性为:部分年龄段受检者样本量偏小,可能影响部分结果的精确性。

总之,北碚地区不同性别中老年人群BMD的变化规律相似,不同性别OP的高发病率均紧随低骨量的高发年龄之后。因此,40岁以后应常规监测BMD,提前关注骨骼的亚健康——低骨量人群,有助于预防OP,将脆性骨折的二级预防从OP提前到低骨量,以提高居民的身体健康水平和生活质量,缓解医疗压力,减轻社会负担。