史诗《格萨尔》国内英译研究十年

2018-09-11郑敏芳

郑敏芳,李 萌

(西藏民族大学外语学院 陕西咸阳 712082)

被国际上誉为亚洲的《伊利亚特》的藏、蒙英雄史诗《格萨尔》①,是世界文化宝库中一颗璀璨的明珠,是中华民族对人类文明的一个重要贡献。它不仅向人们展示了一部古代藏族社会生活的历史画卷,而且在世界史诗口头说唱几近消失的今天,还以最古老的方式——艺人说唱——在民间代代相传。不管是传播内容还是艺术手段,《格萨尔》都鲜明地保留着史诗的原生形态。因此它对研究史诗的发生、发展、传播以至音乐都有很重要的价值。史诗《格萨尔》的传播与译介活动密不可分,仅其中华本土的译介就涉及民译、汉译、外译三种类型,英译属于外译中的一部分。勾勒史诗《格萨尔》国内的英译研究全景图,有助于明确国内《格萨尔》域外传播的研究进展,促进域内外《格萨尔》研究对话,从而推动格萨尔学的进一步发展,让史诗《格萨尔》这一宝贵遗产惠及全世界人民。

一、史诗《格萨尔》国内英译研究数据收集

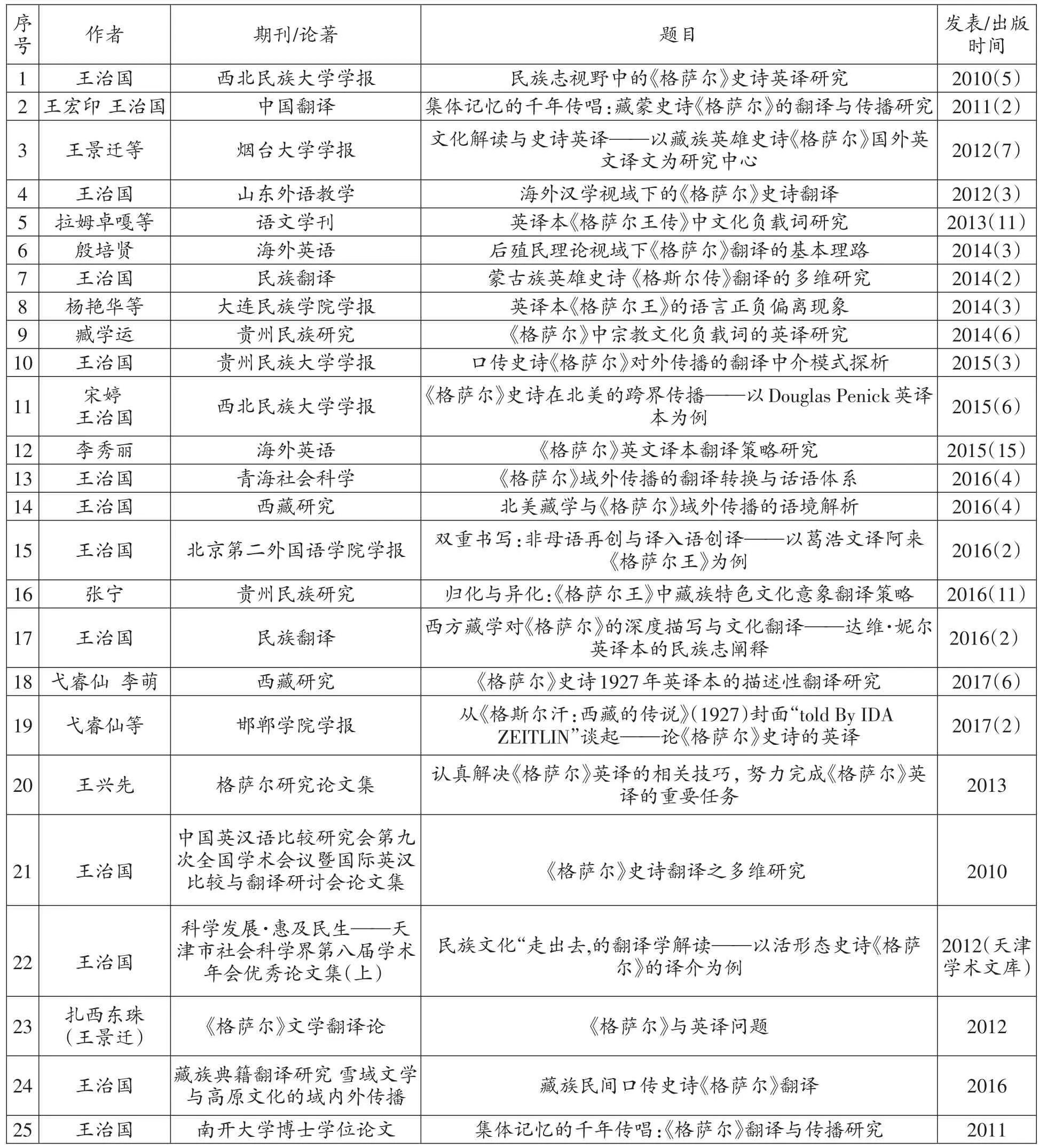

史诗《格萨尔》在国内的研究始于18世纪中期的藏族学者、著名历史学家松巴·益西班觉,20世纪50年代以来,《格萨尔》国内的研究就取得了空前的成绩[1](P22),但其英译研究直到2008年才拉开序幕,其标志是王兴先在第18届世界翻译大会上提交的《认真解决〈格萨尔〉英译的相关技巧,努力完成〈格萨尔〉英译的重要任务》一文(后来该文收录在王兴先的《格萨尔研究论文集》中)。此后10年间,史诗《格萨尔》英译研究陆续有成果问世,本文选取这10年间所有公开发表或出版的成果为研究对象,共收集到25件成果,其中期刊论文19篇,会议论文3篇,博士论文1篇,公开出版著作2部,详情见附录1。

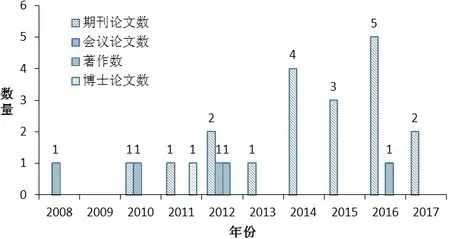

为了明确史诗《格萨尔》国内的英译研究趋势,有必要统计每年的成果数。以成果产生的时间划分,史诗《格萨尔》的英译研究成果分布如下图所示:

史诗《格萨尔》国内英译研究成果分布图

由上图可以看出,2008-2011年,研究成果零星出现,基本维持在年总成果数突破零的状态。2012年,有了相对的小高潮,期刊论文、会议论文及著作都有成果面世。2013年又出现了回落,仅有1篇期刊论文发表。2014-2016,研究成果的数量稳定在3篇以上,尤为可喜的是2016年,其研究成果达到了年成果数的历史新高。然但2017年又有回落。而总的发展趋势是:虽然史诗《格萨尔》英译研究的年成果数还很少,年均成果量还不稳定,但国内的史诗英译研究已经迈出了第一步。而且正由于它还处于起步阶段,未来的研究将有很大的发展空间。

二、史诗《格萨尔》国内英译研究概况

史诗《格萨尔》国内英译研究才刚刚起步,除了从年成果数可以管窥一斑外,从其研究队伍、研究内容、研究方法、成果发表/出版上也可看出端倪。

(一)研究队伍

25件成果共由23位作者完成。按照研究者的民族划分,目前仅有藏汉两族的学者在探讨此课题,其中藏族学者3人②,汉族学者20人。而从学缘结构划分,该课题的研究者主要由英语专业的学者和格萨尔学的学者构成。在英语专业的研究者中,既有专门从事典籍翻译研究的学者,如南开大学的王宏印、天津工业大学的王治国、西藏民族大学的弋睿仙;也有其他翻译方向的学者,如天津外国语大学从事马克思主义文本翻译的宋婷、南京工程学院从事翻译学的张宁;还有从事语言学和英语教学的学者,如大连民族大学的杨艳华、西南民族大学的李秀丽、西北民族大学的殷培贤等。最为可贵的是大连民族学院的3名学生也参与到《格萨尔》的英译研究中来。格萨尔学的学者中既有关注《格萨尔》英译意义的鲁东大学的王景迁、也有关注英译人才素养的原西北民族学院的王兴先,还有关注《格萨尔》英译具体问题的山东齐鲁大学的臧学运。总体而言,由于语言壁垒,关注史诗《格萨尔》英译的格萨尔学的专家学者数量要远少于英语专业的学者。但格萨尔学的学者为英语专业的学者指明了研究的大方向。

这些学者中,特别值得一提的是天津工业大学的王治国,独立发表期刊论文8篇,合作发表2篇;独立发表会议论文2篇;完成博士论文1篇;出版有关史诗《格萨尔》英译研究的专著1部。毫无疑问,王治国已成国内史诗《格萨尔》英译甚或外译及传播研究的领军人物。

(二)研究内容

史诗《格萨尔》的英译不仅涉及语言之间的转换,而且涉及翻译现象、翻译理念、跨文化传播等各方面的问题。现有的成果大致可分为以下几方面的研究。

1、综合性研究

20世纪《格萨尔》在国外的研究已经如火如荼,国内的研究也有了一些成果,但国内外的研究缺乏有效沟通与交流。因此2008年格学专家王兴先敏锐地提出要“认真完成《格萨尔》英译的相关技巧,努力完成《格萨尔》英译的重要任务”。他从史诗的思想、特点入手,阐释了史诗英译研究者应掌握的知识、具备的素养及英译本应该具备的特点。[2](P404-413)王景迁就《格萨尔》英译存在的问题、现状、意义及加快英译步伐策略等提出了自己的见解。[3](P462-465)

王宏印和王治国均从翻译传播的角度探讨了史诗《格萨尔》的学科定位。他们认为史诗《格萨尔》的翻译非常复杂,涉及民译与汉译、外译与英译等多种文本和多种翻译途径。[4]王宏印指出,史诗《格萨尔》的翻译传播研究,也会给翻译的理论研究提供新的课题和思路。其中涉及关于版本与文本关系的再认识(第一文本,第二文本,中转文本,终结文本)、史诗本体与复杂翻译系统的发现(文学本体,口头传播,民族志诗学)、中国翻译文学史的重写,或多民族文学创作与翻译史的设想,等等。从某种意义上说,《格萨尔》的千年传唱既是一部史诗翻译史,也是一部文化交流史。王治国认为“《格萨尔》史诗属于口头说唱文学,其英译则属于一类非常复杂的新的翻译领域——民族史诗翻译,对之进行的英译研究就具有实证研究和文学翻译批评的双重性质。”[5]

2、翻译现象/模式研究

史诗《格萨尔》一经诞生,它的口译活动就开始了。在其千年传唱中产生了许多翻译现象,引发了众多翻译思考。这些特殊的翻译现象的探究总是与译本的分析联系在一起。宋婷和王治国分析了道格拉斯·潘尼克(Douglas Penick)的英译本后,发现译者运用歌剧化编译策略以现代散体诗歌诠释《格萨尔》的思想[6];王治国在分析了葛浩文译藏族作家阿来的《格萨尔王》后认为:阿来以汉语写作方式对《格萨尔王》进行再创,其作为重述神话的小说汉语本又由美国翻译家葛浩文翻译为英语,就形成了由藏语母体到汉语文本再到英语文本的非母语再创和译入语创译的双重书写和二度翻译[7];王治国通过对达维·妮儿(Alexandra David-Neer)英译本的民族志阐释,发现达维·妮儿的译本是民族志视域下深度翻译的产物。[8]

王治国在对史诗的英译本分析后发现,经汉语中介《格萨尔》英译本的出现,给民族史诗走向世界文学的翻译模式带来了新的扩充和理论思考。传统的翻译模式是由原文出发到译文的单向、线性运动过程,也就是最初亦步亦趋翻译模式(translation proper):即从原文到译文,《格萨尔》翻译突破了传统的原文——译文二元对立的束缚,拓宽了翻译的形式和种类。[9]弋睿仙等分析了艾达·泽特林(Ida Zeitlin)的《格斯尔汗:西藏的传说》,并对其中体现的“述说”现象做了详细研究,认为该版本其实采用的是“译创”的翻译方法,“译创”的本质是“去史诗化”。[10]

3、文化传播研究

勒菲弗尔和巴斯内特共同提出的,翻译研究所要关注的不仅仅是语言问题,必须在更广阔的历史文化视野中展开自己的讨论。因此史诗《格萨尔》的英译研究离不开文化和传播的研究。

文化研究主要集中在藏族特色词汇的翻译研究上。王景迁认为宗教文化是《格萨尔》史诗的重要组成部分,是史诗的核心内容之一。因此如何译好宗教词语至关重要[11]。拉姆卓嘎等认为史诗《格萨尔王传》涵盖了人们的衣食住行等各个方面,承载着藏族人民生生不息的精神信仰和生活艺术。这些文化负载词处理得当,能使译文更加流畅,增加其可读性[12]。臧学运指出“《格萨尔》的形成、发展与演变也经历了不同时期不同宗教文化的浸染,尤其是宁玛派僧人在搜集、整理、刊印的过程中,和佛法的颂扬结合起来,使得《格萨尔》深深地烙上了藏传佛教印记。对于此类情况,要慎重,否则便会差之毫厘,谬以千里。”[13]张宁认为藏族文化是《格萨尔王》创作的文化语境,藏族特色文化意象是《格萨尔王》中藏文化特质的具体反映,如何使翻译中《格萨尔王》的文化性合理体现已经成为学科研究中长盛不衰的热点课题[14]。

传播研究主要有史诗翻译中的文化传播图景研究、传播路径研究以及接受语的话语体系研究,这些研究的研究者均为王治国。他认为民族文化间相互翻译构成民译;民族文化翻译为汉语构成汉译;外译则是指翻译成外语。它们与汉族典籍的民译、外译和今译一起构成了民族文化翻译全息图景[9]。而史诗《格萨尔》的传播路径为:发端于蒙译外,之后是藏译外,近期才有了汉译外;从翻译空间来看,经历了欧洲大陆到北美大地再到中华本土的位移[15]。史诗《格萨尔》域外传播的接受语话语体系为:史诗在北美的传播与北美藏学的发展轨迹一脉相承,根植于藏传佛教北美传播的文化语境。北美主体文化寻求精神家园的审美需求与《格萨尔》史诗的自由精神相契合,构成了《格萨尔》在北美传播的翻译语境。

此外,杨艳华分析了译本的质量,殷培贤探讨了英译的理路、臧学运提及了史诗的英译史、王治国的部分成果中对史诗的部分译者做了研究。

(三)研究方法

划分的依据不同,研究方法则有不同的分类,本文从定性研究和定量研究角度对现有史诗《格萨尔》的英译研究成果归类。桂诗春、宁春岩认为定性方法的目标是词语(概念),定量方法的目标则是数字[16]。以此为标准来评判,现有的史诗《格萨尔》英译研究成果全部为定性研究,没有一篇成果中以数据来说明问题。但这些定性研究的成果又可以根据研究方法的侧重点进行细分,主要有下列方法:

1、描述性研究法

描述性研究,即描述一个事物是“什么样的”。在史诗的英译研究成果中,描述史诗英译产生的翻译现象的成果都用到描述性研究方法。使用这种方法的有王兴先、王景迁、宋婷、王治国和弋睿仙等,其中王兴先和王景迁描述的是史诗的价值、史诗英译的意义、存在问题等。宋婷、王治国和弋睿仙等描述的是史诗英译过程中所产生的特殊翻译现象。

2、比较研究法

史诗《格萨尔》的英译研究成果中,既有微观的文本比较,也有宏观的文化比较。微观的文本比较中,既有译本和原本之间的比较,也有译本与译本之间的比较,还有同一译本不同人物之间的翻译策略比较。采用微观的译本与原本之间的比较的作者有杨艳华、张宁和拉姆卓嘎等。采用微观的译本与译本之间的有王治国、臧学运、王景迁。采用同一译本中不同人物的翻译策略比较的是李秀丽。采用宏观的文化比较法的有王治国、王景迁和臧学运。

3、跨学科研究法

史诗《格萨尔》内容庞杂、传承方式独特,而英译又涉及语言之间的转换,因此,它的英译研究也不可避免地要采用多学科的理论。史诗的英译研究中采用跨学科研究法的有王宏印、王治国、臧学运、王景迁、宋婷和张宁。

此外,王治国的博士论文中还使用了文献研究法,臧学运在简述史诗的英译史时还使用了史学方法等。

(四)成果发表/出版情况

史诗《格萨尔》英译研究的19篇期刊论文由14家不同的期刊刊载。而这14家期刊又可分为民族类、外语类、翻译类和其他4个层次。其中民族类既包括研究民族问题的期刊也包括民族地区的期刊,翻译类指的是只研究翻译问题的期刊,外语类指的是研究外语问题的期刊,不属于以上三种层次的期刊统一划归为其他类。

其一,民族类期刊有《西北民族大学学报》《大连民族学院学报》《贵州民族研究》《贵州民族大学学报》《青海社会科学》及《西藏研究》。其中《西北民族大学学报》《贵州民族研究》和《西藏研究》各刊载2篇论文,其余期刊各1篇,共9篇,占论文总数的47%。这些研究民族或民族地区的期刊为史诗《格萨尔》的英译研究提供了有力的支持。

其二,外语类期刊有《山东外语教学》《海外英语》和《北京第二外国语学院学报》,其中《海外英语》2篇,其余各1篇,共4篇,占21%。这些外语类的刊物也为史诗《格萨尔》的英译研究做出了一定的贡献。

其三,翻译类期刊有《中国翻译》和《民族翻译》两家期刊,其中《中国翻译》刊发1篇,《民族翻译》2篇,共3篇,占16%。这些翻译类期刊也为史诗的英译研究提供了一定的支持,但支持力度还有待提高。

其四,其他类有《烟台大学学报》《语文学刊》和《邯郸学院学报》各刊载1篇,共3篇,占论文总数的16%。

博士学位论文的来源为南开大学。会议论文分别来源于《格萨尔研究论文集》《中国英汉语比较研究会第九次全国学术会议暨国际英汉比较与翻译研讨会论文集》及《科学发展·惠及民生——天津市社会科学界第八届学术年会优秀论文集》。据笔者了解,其他学术会议也有史诗《格萨尔》英译研究的论文,但由于论文集未被“中国知网”收录、也未公开发表,所以不在本文的研究范围之内。

两部著作分别是人民文学出版社出版的《〈格萨尔〉文学翻译理论》和大连海事大学出版的中华民族典籍翻译研究丛书之一的《藏族典籍翻译研究——雪域文学与高原文化的域内外传播》。

三、存在问题及解决问题的对策

史诗《格萨尔》国内的英译研究处于起步阶段,无论是研究队伍、研究内容抑或研究方法都还有广阔的天地等待后来者去探索。

(一)存在问题

首先,研究队伍不健全。虽然《格萨尔》是藏族的伟大史诗,但它在藏族以外的其他民族如蒙古族、土族、普米族、纳西族、白族等多个民族中广泛流传。然而现有的研究队伍还是以汉族学者居多,藏族学者仅有3人,而且这3名学者中以第一作者或独立作者发表成果的仅1人。这不得不说是史诗《格萨尔》英译研究的一个严重短板。虽然汉藏同属一个语系,但正如潘世松所指出的“民族的语言即民族的精神,民族的精神即民族的语言,二者的同一程度超过了人们的任何想象”,[17]以汉语为母语的汉族学者在理解和阐释藏族的作品时,肯定会有一定的偏差,这对史诗的传播有着很大的局限和影响。而在史诗广为流传的其他民族地区,没有一位民族学者参与到史诗的英译研究中来,这是影响英译史诗多样性的因素之一。而汉族学者中,发表过2篇以上成果的仅有王治国、王景迁和弋睿仙三人,而且王景迁在近五年里,已经没有这一领域中的新成果问世,因此,史诗《格萨尔》的研究实际上处于看似热闹实则冷清的境地。

其次,研究内容还有待拓展。虽然学者从学科建设、翻译现象、特色词汇翻译等方面作了探究,但史诗《格萨尔》的英译研究犹如冰山一般,现有的成果只是冰山的一角,大量的研究还在水下。比如史诗在英语世界的译介研究、史诗的研究史研究、意识观研究、语料库建设等。目前有一些学者在论及史诗的传播时,提到了史诗《格萨尔》的英译史,但这仅仅是对史诗英译史的一个粗略的描述,实际上,史诗《格萨尔》的英译版本远远多于这些成果中所列举的译本,但目前还没有针对这些版本的历时或共时性研究的成果问世。也许是由于史诗的英译研究才刚刚起步,目前也未见针对史诗英译研究史的研究。英语世界有关史诗《格萨尔》也有一定的研究成果,目前也缺乏对这些成果全面介绍的研究。此外,史诗翻译的意识观,现有的成果中均未论及,赵长江在第三届全国少数民族典籍英译研究学术研讨会上指出“民族典籍翻译,不仅要考虑一般的翻译问题,还要根据民族典籍的不同特点来考虑民族典籍的翻译问题,其中一个重要的方面是民族典籍翻译意识问题,包括政治意识和反分裂意识、民族意识和学术意识。”[18]史诗《格萨尔》已有的英译版本中,是否都有这些意识的反映、未来的英译本应该如何体现这些意识也将是史诗未来的英译研究中的一个课题。随着对史诗《格萨尔》翻译研究的深入,建立双语或三语语料库也将成为史诗研究的一项重要内容。

第三,研究方法较为单一。由于现有成果较少,关注的问题也较有限,因此研究方法也略显单一。现有的成果中无一使用定量研究或定性加定量的研究方法。虽然定性研究和定量研究并无优劣之分,但以数据为支持更能提高分析的客观性。另外,跨学科研究中所跨学科也仅是一些人文学科,并未借鉴理工科的研究方法。

第四,成果的发表/出版有局限。从发表的刊物来看,刊载史诗《格萨尔》英译研究成果的主力军是民族类或民族地区的刊物。外语类和翻译类的刊物也为史诗的英译研究做出了不小的贡献,但和其他课题的研究成果相比,刊载史诗英译研究成果的力度还有待进一步加大。而其他期刊,尤其是综合性的刊物和非民族地区的学报刊载的这类成果较少。这就使得史诗的研究局限在民族地区,影响了它的域内传播,进而也影响了史诗研究的进一步向前发展。由于仅有两部著作收录有关史诗《格萨尔》英译研究的成果,因此也仅有两家出版机构参与到出版史诗英译研究中来。这固然和成果的质量及数量有关,但正由于目前的研究处于起步阶段,所以更需要各有关出版机构的支持。

(二)解决对策

虽然目前史诗《格萨尔》国内的英译研究存在以上问题,但各方通力协作,这些问题就可以迎刃而解。

1、加大人才培养力度

任何学科的发展都离不开高素质的人才,史诗《格萨尔》的英译研究也是如此。虽然格萨尔学已经成为独立的学科,有了较完备的学科体系,但既懂英(外)语,又懂格萨尔学的学者却为数寥寥,目前全国同时具有格萨尔学和英语专业学位且发表过相关成果的学者仅王景迁和臧学运2人。为了进一步丰富格萨尔学的研究内容,壮大史诗《格萨尔》英(外)译的队伍,英语专业,尤其是史诗《格萨尔》广为流传的民族地区的院校,如西藏民族大学、西藏大学、云南民族大学等可以考虑开设专门面向格萨尔学方向的翻译学士或硕士甚至博士专业。而格萨尔学专业的各方向也可以考虑扩大招收有英(外)语背景的学生规模。英(外)语专业和格萨尔学专业双管齐下,为《格萨尔》的英译研究培养一支精良的后备军。

2、借鉴国内外典籍研究的先进成果

荀子曰“君子性非异也,善假于物也”。虽然史诗《格萨尔》在国内的英译研究还处于起步阶段,但我国有丰富的典籍作品,如四书五经、四大名著等。国内对这些典籍作品的英(外)译研究都有了较为成熟的体系。此外,国内其他民族的典籍,如柯尔克孜族的《玛纳斯》、蒙古族的《江格尔》、壮族的嘹歌等英(外)译研究也有了一些成果,史诗《格萨尔》的英译研究可以从这些成果中探索新的视角。另一方面,国际上的史诗研究成果也颇为丰厚,如对印度史诗、希腊史诗等的翻译探究,史诗《格萨尔》的英(外)译研究也可以从这些研究中汲取营养。

3、借鉴其他学科的研究方法

他山之石,可以攻玉。虽然史诗《格萨尔》在国内的英译研究还没有形成成熟的研究方法,但国外的一些史诗如《奥德赛》《罗摩衍那》的外译研究已经较为成熟,借鉴这些史诗的研究方法可以丰富史诗《格萨尔》的研究手段。同时,国内的汉族典籍英译研究方法也可合理移植到史诗的英译研究中来。此外,由于史诗卷帙浩繁、内容包罗万象,史诗英译中庞大的术语可以借助计算机技术的相关理论来处理,而其中的战争、藏医药等的英译可以同军事学、医药学等结合起来。

4、加大学术刊物/出版机构的扶持力度

由于民族典籍研究晚于汉族典籍研究,而民族典籍较之汉族典籍,其传播方式、语言等比汉族典籍都要复杂。因此,民族典籍研究的难度比汉族典籍研究的难度更大。因此,国内的出版社及学术期刊应进一步加大对史诗《格萨尔》英译研究的支持力度,不仅民族类、外语类和翻译类的期刊和出版社发表和出版有关史诗《格萨尔》研究的成果,其他期刊和出版社也刊载和出版史诗英译研究的成果,以此鼓励史诗《格萨尔》的研究者,让史诗《格萨尔》的英译研究成果遍地开花。

四、结 语

史诗《格萨尔》国内的英译研究还处于“小荷才露尖尖角”的发轫期,但随着人们对史诗认识的进一步深入以及中国国际地位的不断提升,代表中华典籍中民族典籍最高成就之一的史诗《格萨尔》及其英译研究,将会成为格萨尔学的一项重要内容,在不久的将来,史诗在国内的英译研究必呈“映日荷花别样红”之态。而史诗国内英译研究的发展必将促进中西格萨尔学的对话与协作,从而推动格萨尔学的进一步发展。而格萨尔学研究的不断深入,又将助推史诗传播到更广阔的天地,这样,史诗所蕴含的古代中华智慧必将焕发新的生命力,史诗《格萨尔》的这一中华文化的宝贵遗产必将惠及世界各族人民。

[注 释]

①《格萨尔》全称《格萨尔王传》,藏族地区称《格萨尔》,蒙古族地区称《格斯尔》,土族叫《格赛尔》,为了叙述方便,除直接引用外,本文统一简称《格萨尔》。

②需要指出的是,虽然扎西东珠的《〈格萨尔〉文学翻译》收录了有关《格萨尔》英译研究的论文,但他在《〈格萨尔〉与英译问题》一章下注释“这一章的‘笔者’为王景迁博士”。

附录1:史诗《格萨尔》国内英译研究成果一览表