礼物的竞争与调剂:民间信仰活动自我扩张的社会机制

——以浙东福村为例

2018-09-11袁松

袁 松

如何在现代性下乡的背景下理解民间信仰活动的持续扩张?这是学界持续关注的一个经典问题。常见的解答有以下几种。第一,从国家与社会关系的角度切入,强调改革开放以后国家宗教管理政策的调整及农村社会治理模式的转变给民间信仰活动带来了充分的自由度和生长空间。*何兰萍、陈通:《农村社会控制弱化与农村非正式组织的兴起》,《理论与改革》2005年第5期;叶涛:《浙江民间信仰现状及其调研述略》,金泽、邱永辉主编:《中国宗教报告》,社会科学文献出版社,2009年,第145-155页。第二,从宗教市场论的角度切入,认为各式各样的庙宇和灵媒为了积极争取信众而展开激烈竞争,他们竞相提供更为优质的信仰服务,这客观上激发了民间潜藏的信仰惯习,引发了社会的信仰消费。*文永辉:《九福寺的宗教经营——宗教市场轮视角下的田野研究》,《开放时代》2006年第6期;陈彬,刘文钊:《信仰惯习、供需合力、灵验驱动:当代中国民间信仰复兴现象的“三维模型”》,《世界宗教研究》2012年第4期。第三,从民众精神需求的角度切入,强调村庄共同体的衰落和互助网络的消解,农民在面临各种生存风险和人生变故时需要在信仰世界中寻求慰藉和精神支持。*吴理财:《公共性的消解与重建》,知识产权出版社,2014年;阮荣平、郑风田、刘力:《公共文化供给的宗教信仰挤出效应检验》,《中国农村观察》2010年第6期;杨倩倩、陈岱云:《农村社会支持网络的演变与农村宗教热现象研究》,《东岳论丛》2010年第3期。

以上这三种思路具有一定解释力,但仍需深化。国家—社会框架容易产生政治与宗教互斥的主观预设,但这种预设在村庄的生活语境中却并不一定真实。它可以解释政策改变伊始民间信仰活动的复苏,但却难以解释管理模式转变后的持续增长。事实上,官方—民间的分立在当下民众的日常信仰实践中很难觉察得到。在许多场合下,地方政府成为民间信仰发展的推动因素,在联系侨胞、招商引资、旅游开发、文化申遗等机遇中,国家试图运用地方文化符号达成特定的经济目的,而地方精英亦借用国家符号实现对民间信仰的再造。[注]景军:《神堂记忆:一个中国乡村的历史、权力与道德》,吴飞译,福建教育出版,2013年;高丙中:《一座博物馆—庙宇建筑的民族志——论成为政治艺术的双名制》,《社会学研究》2006年第1期;Chau Adam, Miraculous Response: Doing Popular Religion in Contemporary China. Stanford: Stanford University Press,2006.

宗教市场论的框架适用于具有排他性的制度宗教,由于信徒不能同时信仰多个神祇,而且一旦进入后就很难退出,那么宗教信仰之间就会具有明显的竞争关系,积极传教成为重要的组织特征。但是,这个前提在中国民间信仰中却并不存在。[注]卢云峰:《超越基督宗教社会学——兼论宗教市场理论在华人社会的适用性问题》,《社会学研究》2008年第5期。因为农民自古以来就可以因多种需要同时供奉多个神灵,并且视“灵”与“不灵”转换供奉的重点,这使得民间信仰的扩张并不倚赖传教来实现。[注]正是因为这个缘故,中国民间信仰被学者们称为弥散性宗教。参见杨庆堃:《中国社会中的宗教》,上海人民出版社,2007年。换句话说,在中国农村,灵媒服务的升级并不是信仰扩张的初始动因,恰恰相反,是农民信仰行动的扩张导致了仪式服务的兴盛。

乡村研究者在当代中国农村的巨变中挖掘民间信仰扩张的社会基础,这一思路无疑是值得肯定的,因其指向了中国民间信仰“自在逻辑”的挖掘,但可惜的是,在具体操作时却滑向了个体层面的信仰参与动机。这种心理还原确有必要,但却无法解答群体层面信仰行动扩张的社会机制。举例而言,如果说农民参与信仰活动是为了寻求慰藉,那为何经济发达地区民间信仰活动的扩张更为突出?

因此,本文不将重点置于信众的心理状态,考察其信仰的动机和深度、理性抑或非理性等,而是考察信众群体的社会行动。在笔者看来,探寻农民信仰行动的动力机制,需要回到农民的生活世界之中,关注社会本身的整体性,而不是将其简化为某个特定的向量,比如“官方—民间”的权力关系或是信仰供求者的经济理性。基于此,本文尝试以礼物范式为焦点,对中国农村民间信仰活动的扩张进行再解释。礼物范式对于揭示宗教信仰活动在社会中的不可还原性有着重要的意义。“仅凭功利的交换或强制的分配无法建立起社会秩序所需的团结,社会团结离不开情感和道义,而宗教总是与道德紧密相联。”[注]汲喆:《礼物交换作为宗教生活的基本形式》,《社会学研究》2009年第3期。回到礼物范式,意味着回到宗教社会学的理论原点——在人神关系的建构与表达中重新思考社会变迁,在人们自愿形成的义务之网中探寻变迁社会的整合机理。[注]梁永佳:《中国农村宗教复兴与“宗教”的中国命运》,《社会》2015年第1期;李向平:《中国信仰的实践逻辑》,《学术月刊》2010年第6期。本文发现,如果把“礼物”理解为人神之间实现“来”与“往”、“报”与“偿”的中介,那么农民的生活世界就弥散着人—神之间的互惠与期待,村民对神灵的送礼、回礼与神灵对村民的庇佑形成绵延的礼物之流,许愿、还愿与在时间间隔中对“显灵”的期待构成了中国农民宗教生活的基本形式。正是这一模式,构成了我们理解农民群体信仰行动扩张的前提和基础。

2014年的7-9月,笔者在浙江省慈溪市的福村开展驻村调查,发现近年来在浙东农村念佛活动急剧增多,许多乡镇出现了“佛纸”买卖的现象。[注]福村邻近杭州湾新区,地理区位优越,小五金行业较为发达。村庄区域面积5.1平方公里,辖区内有46个村民组,农户2232户,总人口5401人,在册外来人口4653人。2011年全村经济总收入5.13亿元,村民人均年收入13471元。按照学术规范,文中所涉地名人名已做技术处理。

一、“回礼”的义务:绵延的人-神关系之链

(一)“佛纸”:敬神的礼物

浙东农村距普陀山较近,其民间信仰受到正统佛教的影响。村中各种小庙供奉的诸多神像以菩萨为主,但也包括太上老君、财神、地方神“胜山娘娘”、包公,甚至毛主席像。村民一年四节祭拜祖先与平日里烧香拜佛之时都要点烧“佛纸”——一叠带有佛教象征图案的黄色纸钱。[注]纸钱伴随古代祭祀之礼而产生,与人类的祖先崇拜和鬼神信仰密切相关。唐代时焚化纸钱开始流行,这要归结于当时佛教思想的宣扬,如寺院每年举行盂兰盆会时,将纸钱与纸人、纸马串起待法会结束至于香炉内焚烧,以送死者受用。至宋代时,纸钱已纳入皇家的祭祀制度中。民间还逐渐衍生出“寄库”的风俗,即于生前预先焚化纸钱,或作佛事,寄托冥官,以冀死后取用。清朝以后,焚化纸钱已在民间普及,人们在纸钱上印制《往生咒》,拿到寺院焚化。参见夏金华:《纸钱源流考》,《史林》2013年第1期。纸钱在中国民间宗教的仪式中扮演着重要角色,借助它,具体化的存在和非具体化的存在得以沟通。祭祀过程从燃烛开始,点香象征着阴阳两界建立联系,供奉食物实施联系,然后以纸钱作礼物标志分离,最后是燃鞭宣布结束。仪式中,纸钱和供品准备得越精心,表明供奉者与想象的客体间的关系越稔熟。[注]参见[美]C. Fred Blake: 《纸钱的符号学研究》,冉凡译,《广西民族学院学报(哲学社会科学版)》,2005年第5期。

“百姓信仰某种超自然力量主要不是出于精神或灵魂的解脱,也不是为了解决人生的终极关怀,而是出于实用功利性的现实利益诉求,希冀通过祈求神灵的保佑,来达到祈福攘灾的目的。”[注]林国平:《关于中国民间信仰研究的几个问题》,《民俗研究》2007年第1期。在浙东农村的民俗观念中,“佛纸”必须通过“念佛”来赋予“灵力”:只有经过口对佛纸诵念经文的过程之后,再烧给神佛或祖先才能获得庇佑,否则就与燃烧普通纸张无异。因此,念佛活动也被称之为“赋灵”。佛纸在神像前燃烧的过程中,村民可以完成许愿与还愿。许愿时点烧的佛纸即是在给神灵送礼。一年当中,心愿的实现(这被称之为“显灵”)是神灵给信徒做出的回馈。来年的还愿与再次许愿交织在一起,既是对神佛之馈赠的回礼,也是为神佛再次送出礼物。

对于求取神佛庇护的村民而言,制作和获取具有“灵力”的敬神礼物成为其信仰活动的日常部分。据福村一些老人讲述,大集体时代佛纸的制作比较简单,给佛纸“赋灵”的念佛活动在家庭内部进行,家中老人空闲时一边敲木鱼一边反复诵念“阿弥陀佛”即可完成,“念”好的佛纸也只是自家使用。熟人朋友之间将佛纸作为礼物相互赠送的现象大量存在,但没有出现货币交易。节日里亲朋好友间借佛纸应急较为正常,但因此而收钱则是一件丢脸的事情。

上世纪八十年代初,浙东民间信仰活动重新开展,念佛活动渐渐从家庭内部走出。九十年代中期,点烧佛纸的场合、频率和数量逐渐增加,雇人念佛的现象开始出现并扩展开来。2000年以后,念好的“佛纸”被拿来在村里出售。除去传统节气与红白喜事,连办厂、开店、买车等一系列活动人们都要点烧佛纸。[注]佛纸的高级形式被称为“佛经”,纸质和包装更为讲究,由于念佛过程中诵念经文比直接念“阿弥陀佛”更加复杂,价格也更贵,主要有生意经、健康经、出门经、买车经等等。一些大型建筑工程开工时也要烧佛纸或佛经,祈求工程顺利运行。村民说,杭州湾大桥在动工时专门请了33个念佛资格老、口碑好的老太太去施工地点念佛。

(二)良心所系的礼物之链

为什么浙东的村民尤其是那些在市场经济大潮中致富的村民会花费相当数量的钱财用于购买“佛纸”?诚然,弥补精神匮乏,减弱生命中的危机感、挫折感和不确定性,这是信徒个体从事仪式行为的功能需求,但是,对于浙东村落的村民而言,从事这一行为本身却是一件“非做不可”“不得不做”的事情,这成为一种“直觉”和“良心”:

做生意的人特别相信运气,工厂搞得好要菩萨保佑,开店要烧佛才会生意兴隆,工地也要烧佛,防止出事故。为了佛纸灵验,有时专门找老太太到家里来念,现在请人念佛已经成了风气,这是一些大老板带起来的。我自己反正每年都要许愿,工厂发展好了,年产值达到多少,就来烧33天佛。愿许了就要做到,烧多少全凭良心。钱赚来了肯定给菩萨还愿,这是不需要问的。我父亲生前跟我说过,做生意赚来的钱,不全是自己的,有些钱必须花出去,不花出去,更多的钱就回不来。[注]采访人:葛佳;访谈对象:付某,五金厂老板;访谈时间:2014年8月9日;访谈地点:慈溪市福村。

对这位中年企业主的访谈,让我不禁想起萨林斯(1972)讲述的“礼物之灵(hau)”:毛利人的猎物除了自己食用还要分出一部分来通过祭司献给森林之神,以便后者在来年提供更多的猎物,而来年的猎物又有一部分作为祭品,如此循环,生生不息。但本文在这里要强调的不是人—神交换中的利润的维度,而是礼物交换过程中给神灵“回礼”的义务感:生意的背后充满着不确定性,其中的机遇被一种神秘的不可见的力量所主宰,只有适量的回馈才能保证自己继续享有这种机会。如果生意受挫,那是因为敬献不足,没有表达出自己的诚意。至于究竟多少才算足够,没有明确标准,全凭自己的“良心”[注]此处的“良心”,可以理解成村民对自身责任和义务的一种自觉意识和情感体验,以及以此为基础而形成的对于自我进行评价与调控的心理机制。它能引起“做好事”的平和感,也能引起“做坏事”时的内疚和悔恨。,换成老百姓的话语,就是“心诚则灵”。

更为重要的是,回礼与送礼是融成一体的,如果心愿实现甚至是意外之喜降临到自己头上,就意味着来年必须去回礼,这既是对上次许愿之后神佛之赐福的感恩与回报,也是再次送出礼物,并期待着运气的继续降临。所以,回礼本身也是送礼,它结束了上一个时间间隔的期待,同时也自动背负了下一轮的回礼义务。这使得绵延不断的礼物交换过程有了历史延展性:倘若一个家庭从祖辈开始,在某时某刻开启了点烧佛纸的敬神仪式,那么,此后回礼的链条就难以斩断了。与神佛的礼物交换过程同时凝聚了家族的情感记忆,给神送礼、回礼的宗教行为扩展为家庭生活中必不可少的、日常化的生命仪式。

(三)还愿、回礼的道德意涵

一旦给神佛的回礼与良心、情感联系在一起,道德意涵就会显现:

每年烧佛是必须的,不能断掉,临时抱佛脚,不灵的!哦,有事的时候拜一下,得了好处就忘了,没有这样的道理!好比我们走人情,收了钱就再不往来,那是什么人啊?这样的人别人不光要讲你小气,做人没意思,还要说你钻到钱眼里去了![注]采访人:袁松、葛佳;访谈对象:王某,中年妇女,村民小组长;访谈时间:2014年7月28日;访谈地点:慈溪市福村。

笔者清楚地记得,在回答“愿望都实现了为什么还要买佛纸还愿”的提问时,访谈对象涨红着脸、眼神中含着怒气与责怪的表情。她愣在那里,意思是,“你怎么居然连这都不懂?”[注]在布迪厄那里,这种“理所当然、毋庸置疑”的状态被他称为由实践感而体现出的信念。参见布迪厄:《实践感》,蒋梓骅译,凤凰出版传媒集团,2009年版,第152页。在许多个像她那样的信徒眼中,给神佛回礼,本身就是一种道德,渗透着强烈的情感。这和走人情必须回礼一样,是前置于理性思考和利益算计的、人之为人的基本准则。只要自己在神佛面前许下的心愿得到了部分的实现,那么回礼便成为一种义务,这反映了一个人的道德水平,做人的基本信用。如果得了好处却不知回报,那是被村邻瞧不起的、有损人格的败德行为。此处,财富的获取背后隐藏着伦理意涵,生意成功不仅仅是个人努力的结果,还有神佛的赐福,因此给神佛的回礼就成了一种定期互惠的“期货”,以年为时间间隔的回报期限衍生出人的信用与高贵。否则,即使发财致富,也会与“小人得志”“唯利是图”“不守信用”“吝啬鬼”“守财奴”等负面标签直接相连。

而另一方面,神佛也同样有回礼的义务。如果长期不能兑现献礼的信徒许下的愿景,就有可能因为“不灵”而香火渐衰,直至被人遗忘和抛弃。反过来,如果一位乡间小神特别“灵验”,则有可能从村野晋升到庙宇之中。这种情形不仅是在浙东农村,在华人生活的其他地区同样存在。比如在关中农村传统的求雨仪式中,遇到干旱也不显灵的“龙王”有可能遭到献祭者的鞭打;而在台北艋舺早期的历史中,个别家户的神龛因为神的灵验而最终发展成为庙宇。[注]Wolf Arthur P.,“Gods, Ghosts, and Ancestors”, in Arthur P. Wolf (ed.), Religion and Ritual in Chinese Society, Stanford: Stanford University Press, 1974,pp.131-182.所以,被人信奉的神佛一定是会回礼的,因为不知回报的神是不“灵”的,而不“灵”的神不是真神。诚如岳永逸所言,“神或仙在中国民众的生活中不是不存在,不是没有力量,它高高在上,但绝不是至高无上的,是可以被人左右的,是‘灵为人附’。”作为信仰对象的“神”并非存在于一个与凡间分立的、凌驾于凡人之上的“圣”的世界里,它并未与老百姓的日常生活脱离。在“人凭神,神依人”的神人互惠关系中,神从属于人。[注]岳永逸:《家中过会:中国民众信仰的生活化特质》,《开放时代》2008年第1期。

正是给神佛的回礼中渗透的情感、道德与“良心”,支撑着绵延历史中民间信仰活动的持续,即使政治环境变化也未曾中断。

二、礼物的差等:人—神关系的远近之争

给神灵“回礼”不仅是惯习,而且是一种道德义务,但却并不能解释民间信仰活动在新的背景下出现的规模扩张。要回答这个问题,必须在延续性的基础上比较不同群体的信仰行动差异。我们在调查中发现,农民在当前的村庄生活中增加信仰活动频次与礼物品级的程度因阶层的差异而分殊。

(一)礼物互往背后的关系竞争

中国民间信仰并不强调信徒的组织性与排他性,不同的信众因不同的现实诉求供奉不同的神祇,但他们都相信“自我”—“灵媒”—“神灵”这个三角结构的存在,这是中国民间宗教诸多信仰的共同内核。[注]“灵”在中国民间宗教中是一个非常值得研究的本土概念。赵旭东认为,“灵性”“灵验”“显灵”中的“灵”是“香客的自我、作为他者的灵媒以及作为超越性存在且不可显见的神灵这个三角结构中瞬间建立起来的一种切实的联系”,不同于西方理性主义的知识论传统,“灵”是人们对超自然神灵强力的一种即时性的顿悟。参见赵旭东:《“灵”、顿悟与理性:知识创造的两种途径》,《思想战线》2013年第1期。对于信众而言,更多的礼物、更好的“灵媒”,意味着与神佛更多的沟通机会乃至与之拉近距离、分享权力的可能。“求神拜佛”的礼物互往隐含着人与神之间的关系构建。

在中国民间信仰中,神灵是居住在本乡本土可以通过经营来保持良好关系的朋友,而不是一种全能的威吓性的存在。通过上香、进供、献祭、烧纸等仪式给神灵敬奉礼物以求得保佑,这在千百年来一直都是常态。杨美惠曾提出过“礼物经济”的概念,她指出,根基于“慷慨和放弃财富的逻辑”之上的礼物经济与强调“逐利和财富积累的逻辑”之上的生产经济在日常生活中是互补并相互嵌入的。[注]杨美惠认为,礼仪经济存在“耗费的逻辑”,它是社会对过剩资源的刻意消耗,对于个体行动者而言,消耗本身即是目的,是人们追求“自主存在”的自由和权利。参见Mayfair Mei-hui Yang,“Putting Global Capitalism in its Place: Economic Hybridity, Bataille, and Ritual Expenditure”,Current Anthropology,vol 41,no.4(2000), pp.447-509.在阴阳两界之间“打点”关系的支出,包括祭祖、拜佛、赞助仪式场所的修建、算命、风水等礼仪服务的投入,源于人类与神界交流并获得永恒的期望,是人们对于此世受物质束缚的凡间生活的一种超越。

在浙东农村,佛纸的种类及价格随着念佛活动的复杂而增加,参与人数越多、耗时越长、念的经越难,佛纸就越灵验,价格越高。在跨越阴阳两界的关系“打点”过程中,使用的佛纸越贵、等级越高,意味着与神佛的关系越近,因而也更能获得神佛的青睐和庇佑。

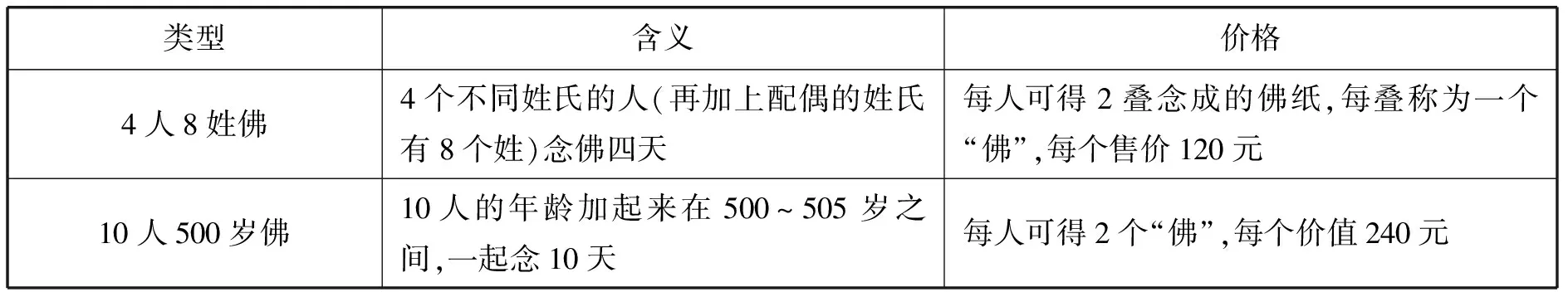

所谓佛纸的种类,即是按照念佛者的人数、年龄、姓氏、生肖和劳动时间等因素来对佛纸的品位进行等级区分,不同类型的佛纸印以不同的记号。

表1 佛纸的常见类型

续表

类型含义价格33天佛33个人一起念33天每人得3个“佛”,每个价值800元十二生肖佛12个不同生肖的人一起念佛,这是专门供建房用的佛纸主家专门请人念佛一天,每人108元金龙佛一百多人一起念,周期为一月每人得1个“佛”,每个价值1000元

村民的经济条件越好,使用的佛纸等级越高,消费开支越大,这种现象可以称之为礼物经济中的信仰消费分层。村落中的民间信仰活动作为一种信仰消费与人情消费遵循着共通的逻辑:人情消费是人们相互之间赠送礼物的社会关系建构与维系,而信仰消费则是俗世人情消费的扩展,向神佛赠送礼物的行为实际上是在以经营人与神佛之间的关系。如果说人情交换中的消费额度表征着人际关系的差序,那么与面向神界的信仰消费额度则代表了与神佛的亲疏。

(二)信仰消费分层与信仰活动的扩张

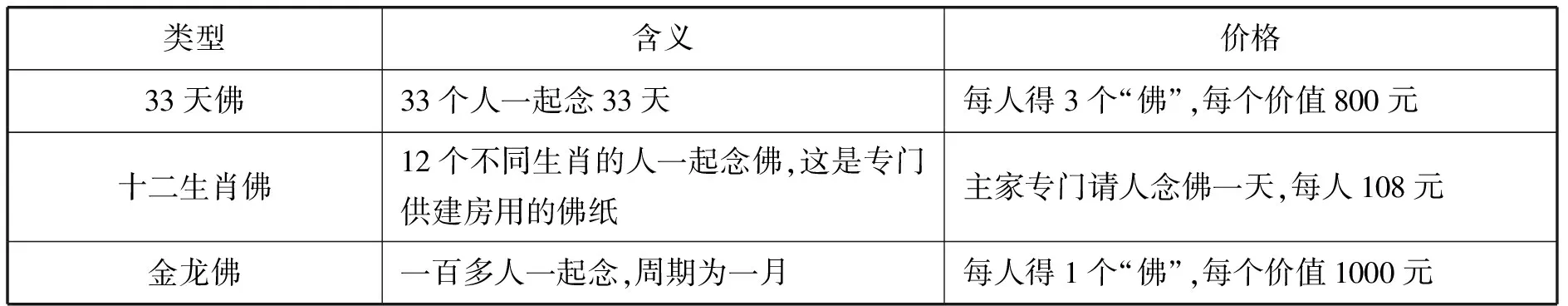

表2是福村信仰消费的阶层差异:

表2 福村家户的信仰消费分层

注:*负号表示下层家庭通过参加念佛活动获取收入。

在福村的经济分层结构中,上层家庭以工商业为主要收入来源,他们人数最少,但消费的佛纸等级高、数量多。如金龙佛、33天佛等。中上层家庭一般有生产五金配件的小作坊,或是农业承包大户,他们在信仰消费方面的开支稍低于私营企业主,类似于10人600岁佛的中等佛纸是经常使用的类型。村庄中层的普通村民占人口的多数,一般在附近工厂务工,他们购买佛纸的数量和等级比富裕阶层明显要低。

村庄的上层和中上层在购买佛纸或请人念佛的信仰消费中是较为固定的需求方,即便是家中的老人,也不会牺牲闲暇时间去亲自念佛,因为这是一件劳累而枯燥的事情。一些富裕家庭会请人到自己家中念佛,尽管这比直接购买佛纸的成本更高。

浙东农村社会上层的富人早已脱离了农民的职业身份,成为私营企业主。这个阶层的收入虽然在村庄中最高,但同时也面临着很大的不确定性。乡村企业的规模不大,在经济波动中抵御风险的能力较弱,为了降低成本获取利润不得不游走在民间融资、安全监管、企业纳税、建设用地使用、职工社保等诸多领域的政策灰色地带。他们的文化水平不高,年轻时通过辛勤劳作在沿海经济发展的浪潮中积累了一定财富,但在当下资本化的商业竞争中对于继续扩大财富心有余而力不足。并且,他们仍然生活在熟人社会中,其满足心理需求的方式被村落文化所形塑。对于他们而言,藉由民间信仰活动拉近与超自然力量的关系,这是降低风险、掌控自身命运的有效途径之一。资金规模越大、风险越高,向神佛求取即时“灵验”的需求也越强烈,信仰消费的支出也越庞大。

富有阶层的礼物呈现在村庄熟人社会中会显示出另一种效果:人们在信仰消费的规模中同时也完成了自身财富、地位的表达,这是一种类似于“夸富宴”的社会竞争机制。笔者在调查中注意到,排场巨大的念佛活动对于那些久居村庄上层的富人而言已经成为一种生活方式,到了年终还愿的时刻,即使厂里经营的状况不好,也要花费数万元“烧大佛”来“保住面子”,维持商业伙伴的信任。而那些创业成功刚刚跻身于村庄上层的“新富”往往会举行一场盛大、公开、耗费巨大且用时颇长的佛事。可以说,他们在消费不同等级、不同价位的佛纸或念佛劳动的同时,也是在藉此表达自己与神灵的距离更近。

村庄上层家庭在信仰消费中铺张的举动引来中上阶层家庭的模仿与跟从,因为“烧大佛”不仅仅是经济实力的一种证明,更是在神佛那里争取脸面。相应地,使用低等级的简单佛纸甚至自己在家中念佛就成为一件不宜提及的“丢面子”的事情。所以,村民们消费的既是佛纸这种宗教器物作为敬神礼物的功能,也是不同类型佛纸的品位与等级,更是其所象征的与神佛的关系之远近。

村民可以在逐渐个体化的社会中生存,但在面对一系列难以解释的人生际遇,难以预知的生命机会时,却不能接受自己被神灵所抛弃。尽管一些处于中、下层的村民觉得购买佛纸的开支较大而不愿承受,但他们担心年复一年敬献佛纸的循环一旦中止,自己与神灵的关系平衡就会被打破,从此以后出现的噩运就会被村邻归咎于自己对神灵的主动疏远:村里日子过得好的人都在烧佛纸,而且越烧财气越旺,自己为了省钱而不烧结果越来越没钱。更为重要的是,信仰消费中不同阶层之间的人-神关系竞争绝不仅仅是个人与神佛的关系远近问题,它更是自己的家人乃至子孙后代要在神佛那里求取脸面,与神佛进行礼物交换的绵长链条是不能在自己身上中断的。正因为如此,即使是经济地位处于下层的村民,都不会退出这种竞争,他们宁可在平日的物质消费上节衣缩食也要保证自己在重要的节日里能够敬献佛纸。

所以,对于中、下阶层的村民而言,具有礼物交换性质的信仰消费与人情消费一样,都是难以退出的,它不像住房、轿车或奢侈品等私人消费方面的竞争,可以置之不理。倘若不参与信仰消费的角逐,他们害怕自己会被神佛所排斥,而这种冥冥之中存在的强大力量也许会决定自己今后的命运。涂尔干曾指出,宗教的背后其实是整体性的社群,宗教图腾、神祇乃是共同体的象征符号。[注][法]爱弥尔·涂尔干:《宗教生活的基本形式》,渠东译,上海人民出版社2006年。那些经济上居于弱势的村民担心自己被神佛所疏远,实际上,这是个体在担心自己被村落社会所排斥,他们因此而被迫卷入到信仰消费的面子竞争之中。可以说,占人口多数的中、下层村民的信仰消费需求在很大程度上是被动的、次生的,他们的信仰行动在经济急剧分化的情境中被社会排斥的压力激发出来。

三、礼物的生产:分化村落的自我整合

不同阶层在民间信仰活动中围绕着人-神关系展开的社会竞争是熟人社会产生分化的结果,这是一个较为显在的方面,但是,它还具有另一面,那就是礼物经济的规模扩张同时内含着分化村落的自我整合。这种整合性体现在礼物的制作和流通过程中对阶层间经济差距的修复。

(一)念佛活动的组织

礼物的制作,也即是给佛纸“赋灵”的念佛仪式,在传统年代通常由生活在村落中——“佛头”来完成。“佛头”是学者周越所描述的“家户型宗教服务供给者”[注]周越:《中国民间宗教服务的家户制度》,《学海》2010年第3期。,他(她)们是兼职于民间信仰活动的本地农民,而非宗教机构的组织成员,其角色接近于“灵媒”,在村民与神佛之间起沟通作用。笔者定点调查的福村有四个片区,每个片区有十几名“佛头”,他(她)们原来与风水师、算命先生类似,以个人为单位提供灵媒服务并收取相应酬劳。

随着佛纸成为浙东农村日常生活的必需品,念佛活动需要的人数越来越多,时间越来越长,召集、培训和组织村中老人念佛的“佛头”也应运而生。佛纸市场兴起之后,“佛头”还负责与佛纸或念佛活动的购买者接洽,相当于念佛团队的经理人。作为组织者,“佛头”除了具备一定的领导能力,还须常年在村落中生活,具有广泛的社会关系网络,因为她们要掌握整个村庄念佛老人的信息,包括年龄、属相、配偶状况乃至性格等等,这样才能根据佛纸种类召集不同的念佛者,并监督她们的念佛过程。[注]如“九星佛”需找9个人念9天,十二生肖佛要找12个不同属相的人。领导能力最强的“佛头”能够组织上百人念“九皇佛”和“金龙佛”。

由于当地信仰消费的急剧扩张,这些家户型宗教人士已无力给所有需求者提供“在场”的仪式服务。在巨大需求量的驱动下,他们召集村中老人组成念佛团队。村民不仅可以雇请其来家中念佛,还可以直接购买被念佛团队“赋灵”过的佛纸。念佛者的劳动“凝结”于礼物之中,在时间和空间上与仪式现场发生了分离。

念佛活动的地点并不固定,十人以下的佛事多在“佛头”家中进行,十人以上的在村中小庙进行,念佛者分摊水电、场地租金等费用。这些小庙在佛像旁边设有空间较大的场地,可供念佛者摆放桌椅合围而坐。当佛纸需求量急剧增大、老板们“订制”的大型佛事活动的增多,“佛头”们不仅要设法补足念佛人数的缺口,更要设法突破念佛地点不足的瓶颈。在这种背景下,一些没有经过土地管理部门审批的小庙在各村的空地上搭建起来,而且即使被拆除也会迅速复原。

(二)佛纸的制作:阶层间的财富调剂与地位确认

村庄的中、上层在购买佛纸或请人念佛的信仰消费中是固定的需求方,即使是家中的老人,也不会牺牲闲暇时间去亲自念佛,因为这是一件劳累而枯燥的事情。一些家庭会请村里的老人到自己家中念佛,尽管这比直接购买佛纸的成本更高,需要准备茶水点心,负责伙食水电费用等。与此相对,村庄的下层及部分中层家庭主要扮演供给者的角色。随着佛纸需求量的激增,村落中出现了主要由中老年人组成的念佛群体,其成员以老年女性居多,且家庭经济状况不佳,许多念佛人都是低保户。她们早上3点就要开始工作,一直到下午4点结束,中间休息两个小时,劳动负荷较大,而且还必须吃素。这些老人甘愿如此辛苦的原因首先是她们工作机会少,无收入来源;其次,佛纸已成为生活必需品,自己不念佛就要购买,例如老人去世办丧事要用很多佛纸,为减轻子女负担,老人在世时就会储存念好的佛纸,以备不时之需;再次,念佛可以赚钱,如此便可减轻子女的负担,从而缓解代际关系的紧张。

为什么礼物制作流程中的劳动者也即念佛活动中获取收入的受益者是村庄中下层家庭的老人?原因有以下几个方面。

首先,是念佛的经济收入与劳动强度。一个专职念佛者每年工作8-9个小时,月收入在2000元左右,这对于赋闲在家的老人而言较为可观,而对于中青年劳动力则毫无吸引力。念佛劳动异常清苦,不仅声音要洪亮清晰,而且劳动过程中须恪守规矩,不能闲聊说笑,不得违犯各种禁忌,否则会影响佛纸的灵验程度。[注]在诸多念佛团队的竞争之下,念佛活动的禁忌变得越来越多。例如,念佛时须表情严肃;念佛当天必须荤腥不沾;家中有人生病住院、办丧事或去过灵堂的人不能念佛;进过产房的人不能念佛、女性月经期间不能念佛、离婚或丧偶者不能在与婚庆活动的佛事中念佛等等。此外,各种不同种类与等级的佛纸对制作方式的要求也越来越细致。如“10人600岁佛”念佛者的年龄不能超过606岁;“4人8姓佛”要求念佛人当中不能有改嫁过的,夫妻双方须有八个姓,且姓氏不能重复等等。因为这些缘故,富裕阶层的老人即使自己愿意,其子女也不肯让他们加入到念佛队伍之中,毕竟,这意味着自己年迈的父母被同村的熟人监督甚至有可能因违反规矩而遭到数落,而这对于已经致富的他们而言,着实没有必要。

第二,是念佛活动中内含的地位差别。无论在普通村民还是念佛者自身看来,菩萨的庇护对象都不是念佛动作的发出者,口中叨念“南无阿弥陀佛”的念佛老人是在为他人祈福,那些花钱买下礼物并在神像前点烧的人才是真正在供奉神佛。神佛庇佑的是佛纸的送出者,而不是制作者。这种集体观念为富裕阶层购买更多的佛纸提供了合法性支撑,也为贫弱阶层通过念佛劳动获取收入提供了话语支持。在佛纸生产过程中,佛纸消费者是在花钱购买念佛人的劳动,念佛群体服务的对象不是神佛而是花钱进行信仰消费的老板。那些去老板家中念佛的贫困老人辛苦念佛以至于喉咙嘶哑,她们是为了谋生而向同村的富人售卖自己的劳动,这种性质的关系中蕴含着地位的反差,念佛老人的体验就像当年被雇请的临时工人。由于收入来源有限,她们在欣喜地接过老板给出的念佛酬劳时,也接受了自己的家庭与村内富裕家庭之间的地位差别。

第三,是“佛头”邀请念佛成员时的感性考量,这体现了社会本身的粘合力。佛纸需求的旺盛催生出一个提供仪式服务的本地市场,在这门关于礼物的“生意”中,作为供需双方中间人的“佛头”同时也是整个村庄社会关系网络中衔接富人与穷人的纽结。“佛头”与念佛团队成员间的关系并非固定不变,她们根据佛纸“订单”的种类来确定人数和实际人选。而在考虑邀请谁时,除了老人的身体状况是否健康、脾气性格是否柔顺之外,最为主要的因素还是老人的家庭经济状况。作为低头不见抬头见的村邻,给相熟的弱势老人一份增加收入的机会,这是生活在村内的“佛头”的一种情感本能。而且,这完全不同于施舍,而是让处于村庄下层的老人有尊严地获得收入。[注]村里一些经济条件不好的老太太因年龄或身体健康原因不能加入念佛群体,她们只能在家里念佛,除去自给自足,多余的也会卖出,但价格明显偏低,每叠佛纸的售价只在40-50元之间。一些在家中举办佛事活动的老板在托付“佛头”召集人手时,也会叮嘱他们遵循“能帮就帮”的原则。笔者在福村调查时看到这样一幅景象,那些被列为低保户的老人,只要身体还算健康,都在小庙里参加群体念佛。作为回报,这些“做善事”的富人也获得了村民对其优势地位的认可,这种认可甚至能够在参加村庄选举时为富人赢得大量的选票。

(三)佛纸的流通:熟人社会的“去分化机制”

在浙东农村,佛纸主要通过村落内部的熟人关系流通,其中的原因,是依靠熟人之间的信任来应对佛纸的“造假”。因为对于村民来说,一叠黄色的粗纸是否经历过念佛仪式的“赋灵”,其判断依据只有盖在佛纸上的印记。如果有人为了获利,未经念佛仪式而将印章直接盖在佛纸上,村民是无从甄别的。唯一的应对这种败德行径的方法,是从熟悉的佛头或者念佛老人那里购买,当然,更好的办法是请人至家中现场念佛,但那样耗费的成本要高得多。

在因长期交往而对对方人品、性情高度熟悉的关系网络中,造假行骗的佛纸供给者一旦被识破,他的获利渠道将从此中断,而且将遭到村落社会的关系排斥。由于这个原因,当地的佛纸流通只局限在村落社区内部,只有极个别村民去寺庙中购买成批印制的商品化的佛纸。同时,村民们在向熟悉的老年人购买佛纸时愿意付出更多的钱财,因为这种购买行为并不纯粹是一种商品交易,而是包含着亲情与友情的成分,隐藏着扶助与救济的色彩,是以一种体面的方式对老人给予照顾,而不是一种直接的施舍。

佛纸的生产制作者主要是村里的弱势老人,与此相对,其消费者则是村庄中的富人与年轻人,他们基于信任与情感的因素只会请熟悉的老人前来念佛或购买其佛纸。所以,礼物的流通过程看起来是老年村民用闲暇时间生产和售卖佛纸,但其实质则是财富通过熟人关系网络流向了村庄的弱势阶层与老年群体,富裕家庭过剩的资源在阶层之间、家族之内、村落之中实现了财富调剂。通过这种资源再分配的“去分化机制”[注]高万芹:《民间宗教市场:一种现代社会的整合机制——以浙江农村地区的民间宗教为例》,《民俗研究》2015年第1期。,村落社会在一定程度上完成了与社会分离趋势相杭衡的内部整合。

四、结论与讨论

在中国的民间信仰中,人通过给神佛“送礼”来建立个人化的、具体的人-神关系,他们“有灵必求”“有应必酬”,把自己在神佛面前许下的愿景之实现视作神仙的“显灵”,而对于这种保佑和恩赐,则是必须通过还愿来酬谢的,这被称之为“回礼”。在日常生活化的信仰活动中,“送礼”与“回礼”在时间之流中浑然一体。以年为单位的时间间隔将不同世代、不同境遇中的信仰活动衔接起来,形成难以中断的送礼与回礼、许愿与还愿的绵延链条。回礼的义务中体现着一个人的信用、操守,获得神佛的赐福也同时意味着形成了对神佛的负债。人神互往中的间隔与期待、良心与情感,构成了本土民间信仰的道德模式,也使得农民的信仰行动区别于纯粹的功利行为。

不过,在回礼的道德义务中形成的延续性并不足以解释民间信仰活动的扩张。从本文考察的个案来看,经济增长、社会分层与熟人社会的存留也是民间信仰活动扩张的必要条件。在城镇化进程中,浙东村落社会正经历着剧烈的经济分化,富有阶层的礼物呈现在熟人社会中转化为“夸富宴”式的实力展演,成为在神佛面前举行的社会地位的确认仪式。因为礼物敬献程度的不同,人们形成了与神佛远近不同的关系,从而也分享了不同等级的神佛的权力与赐福。通过符号象征机制,社会阶层以民间信仰为媒介,通过神像前的关系竞争在俗世中建构出新的权力关系。正是不同阶层围绕着人-神关系之亲疏远近的建构所展开的激烈竞争成为民间信仰活动扩张的基本动力,这种动力在农村社会结构的分化过程中被不断地生产出来,又在权力-地位的竞争与继替中完成再生产。

整体审视浙东农村的人-神礼物交换,不难发现这个绵延的过程存在两个生生不息的循环:其一是通过灵媒赋灵和神佛显灵,“灵力”得以在神界与凡间循环;其二是通过富人买佛和穷人念佛,剩余财富在村落的富人与穷人之间循环。村民们拜佛许愿,神佛“显灵”意味着财富在一小部分人那里集中,使之成为富人;而“赋灵”的过程与之相对,是富人在购买礼物中的“灵力”时将过剩的财富通过熟人网络向村里的弱势阶层疏散。在这个循环中,村民因祈福禳灾的现实诉求开启个体行动,但以敬神的礼物为媒介,社会实现了贫富之间的资源流动与财富调剂。整个循环的结果是,村庄的中、下层家庭获得些许收入以改善生计,而上层家庭的地位优势在慷慨付出中得到认可。在礼物范式的总体性视野中,我们可以看到“灵”的循环背后还存在一种整合机制,个体化、私人化的信仰行动通过这种微妙的整合机制在整体上维持着村庄的基本内聚力,这种整合不仅体现在财富调剂方面,它还借以强化着村民共享的观念、情感与道德。

所以,人—神礼物交换中包含着权力秩序及村庄社会关系的再生产,信仰消费的阶层竞争背后正是象征资本的产生与地位认同的形成。不理解这一点,就无法理解民间信仰活动在经济发展与社会分层过程中产生的扩张。但是,仅仅关注不同阶层的竞争策略则会掩盖礼物互往中行动者的道义观念和情感体验,而恰恰是这一点使得礼物互往与功利交换区分开来。也正基于这一点,村落中的礼物竞争只是导致村民交往圈的疏离,而没有发生现代社会的“区隔”。权力竞争与社会团结,两种机制在中国民间信仰的日常实践中共同发生作用,形塑出一个以神佛为中心的村落权力地位的差序场,身处其中的村民明白和接受自己在这个象征秩序的关系格局中所处的位置,努力维持着前后的平衡。通过以神灵为中介的互惠机制,在竞争中胜出的富裕阶层可以实现财富的道德转换,其权力才得以正当化,而仅有社会竞争,是无法理解权力运作与村庄团结的。