从“做香花”到“打斋”

——马来西亚居銮客家丧葬法事功能探析

2018-09-11冷剑波

冷剑波

作为人类学、民俗学等学科的经典研究领域,关于仪式功能的研究可谓汗牛充栋。如涂尔干从宗教即“集体表象”出发,把仪式的功能归结为“凝聚社会团结和强化集体力量”,认为“仪式必定要激发、维持或重塑群体中的某些心理状态”*[法]涂尔干:《宗教生活的基本形式》,渠东等译,上海人民出版社,1999年,第11页。。马凌诺夫斯基提出“仪式具有增强个人安全感以及凝聚社会群体的功能”*周大鸣、黄锋:《民间信仰与村庄边界——以广东潮州凤凰村为中心的研究》,《民俗研究》2016年第2期。。布朗同样认为“仪式具有增强集体情绪的作用和社会整合的功能”*廖小东:《仪式的功能与社会变迁分析》,《湖南科技大学学报(社会科学版)》2012年第4期。。格尔兹提出对仪式具体作用的讨论,“最重要的是应该运用仪式的象征理论来分析、解释仪式引发人们的习性、影响人们的观念的作用”*薛艺兵:《对仪式现象的人类学解释》,《广西民族研究》2003年第3期。。本文想要讨论的是,当共享同一重要传统仪式的文化群体,在历史上通过群体性播迁进入另一全新的环境,并经历一个长时段的繁衍与发展后,其原来仪式的功能会产生怎样的转换,以及这种转换背后的历史与文化逻辑是什么。

目前,国内外关于丧葬仪式的研究即主要从功能主义出发,分析丧礼仪式所蕴含的社会与文化功能。具体到客家香花僧人参与丧葬法事仪式的研究,最有代表性的当属王馗关于梅州“香花佛事”的系列成果,在《佛教香花:历史变迁中的宗教艺术与地方社会》一书中,深入探讨了香花的历史渊源、变迁与文化内涵。*王馗:《佛教香花:历史变迁中的宗教艺术与地方社会》,学林出版社,2009年。此外,吴永章、房学嘉、刘善群等学者也有关于客家人丧葬法事仪式的介绍与研究。[注]吴永章:《多元一体的客家文化》,华南理工大学出版社,2012年,第51-54页;房学嘉:《客家民俗》,华南理工大学出版社,2006年,第61-66页;刘善群:《客家礼俗》,福建人民出版社,1995年,第91-92页。关于马来西亚客家人乃至全体华人的丧礼研究,较有代表性的是王琛发教授的系列成果,对马来西亚华人的丧礼、坟墓、相关法律及其传承现状与教育功能等问题做了相关分析[注][马]王琛发:《华人殡葬习俗》,[马]范立言:《马来西亚华人义山资料汇编》,马来西亚中华大会堂总会,2000年,第108-121页;[马]王琛发:《华人传统殡葬礼仪的社会教育功能》,《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》2013年第2期。;李永球则对马来西亚华人的丧葬特点与主要仪式做了专门分析[注][马]李永球:《马来西亚华人丧礼考论》,漫延书房,2012年。。不过这些研究虽然对客家人的打斋仪式多有提及,却无专门探讨。有鉴于此,本文将基于笔者在马来西亚开展的田野调查,尝试分析“客家”这一群体历经多次迁徙后,如何将广东原乡的“做香花”在马来西亚以“打斋”的形式继续传承,以及这一传统丧葬仪式如何在一个全然不同的多元社会结构中,继续发挥原有的以及全新的功能,并进一步阐释这种功能转换背后的历史与文化因素。

一、客家移民与居銮市镇的形成

历史上广东地区客家人下南洋,在民间一般称为“过番”。虽然客家人下南洋的历史可追溯到宋元之际[注]参考《梅州市华侨志》编委会:《梅州市华侨志》,2001年,第21页;林远辉、张应龙:《新加坡马来西亚华侨史》,广东高等教育出版社,2008年,第25页;黄玉钊:《论客家人迁徙海外的经历及其贡献》,《广东史志》1998年第1期。,但真正成规模的播迁马来半岛,一般认为始于1786年英殖民政府在槟城开埠,特别是19世纪50年代,随着锡矿在半岛中北部地区的不断发掘与大规模开发,英国殖民政府对采矿工人的极大需求,促使大批广东地区的客家人前赴后继地播迁马来亚。[注][马]马来亚华人矿务总会:《马来西亚锡矿工业的发展与没落》(内部印刷),2001年,第12-18页;[马]王琛发:《异乡开埠:客家矿商在马来亚的成与败》,房学嘉、冷剑波等:《客家商人与企业家的社会责任研究》,华南理工大学出版社,2012年,第394-399页。英属马来亚(British Malaya),简称马来亚(Malaya),属英国殖民地之一,包含了海峡殖民地(1826年成立)、马来联邦(1896年成立)及五个马来属邦。

居銮(Kluang)是马来西亚柔佛州的十个县之一,位于马来半岛南部,距首府新山(Johor Bahru)约60公里。因矿藏稀少,柔佛州的开发较其他各州更晚,其中居銮的开埠始于20世纪初。居銮是柔佛州华人人口比例最高的市镇之一,华人在全县35万人口中占比约50%。[注][马]居銮中华公会:《居銮中华公会庆祝90周年纪念刊》,2007年,第33页。据“二战”后的人口与方言统计,客家人在居銮华人中的占比为28.2%,高居第一,其余依次为福建人、广府人、潮州人和海南人。[注][马]安焕然:《柔佛客家人的移殖与拓垦》,南方学院出版社,2007年,第3-4页。

客家人最早移入居銮始于19世纪末,主要来源包括三个方面:大部分来自霹雳州、雪兰莪州、吉隆坡等锡矿区的矿工,他们因当地锡矿开采逐渐没落而移出,以嘉应州人和惠州人为多数;其次是婆罗洲山口洋[注]今属印度尼西亚西加里曼丹省。地区的采金工人,以河婆人为多;此外还有从中国继续南来的客家人。[注][马]安焕然:《柔佛客家人的移殖与拓垦》,南方学院出版社,2007年,第5页。据田野访谈,初期移入的客家人主要集中在目前居銮周边的赖央、巴罗、令金等乡区,主要从事黄梨种植、割胶、养猪等行业。到1905年,随着柔佛铁路的通车,市镇逐渐成形,客家人也随之移入市区,主要从事打铁、当铺、布匹、药材等行业[注]访谈对象包括居銮地方文史工作者李木生、罗保华,居銮客家公会会长姚森良、河婆同乡会会长黄子万等。,由著名爱国侨领姚永芳创办的居銮“南源永芳布庄”即成立于此一时期。

居銮不仅客家人占比高,客家会馆也是全柔佛州最多,其中嘉应会馆和惠州会馆还直接冠以柔佛州头衔;居銮还有全马唯一的只招收嘉应州籍贯人士的“中原俱乐部”,以及以汀江古称鄞江命名的“鄞江会馆”,由此可见居銮在柔佛全州客家事务中的重要地位。

表1 居銮客属会馆一览[注][马]居銮中华公会:《居銮华社史料(1904-1997)》,1998年,第1页;[马]柔佛州河婆同乡会:《柔佛河婆同乡会30周年纪念特刊》,2009年,第274页。

表1中列出的7大客属会馆是居銮客家人的重要社团组织。从2010年开始,每年春节期间,居銮7大客属社团均会联合举办“居銮客家人春节大联欢晚宴”,端午、中秋等传统佳节也都会举办各种与客家有关的文化活动。在对各客家会馆的访问中,多位会馆领袖认为,虽然现在的会馆不像早期与每个人的日常生活息息相关,但仍然发挥着凝聚乡情、传承客家文化的重要功能,而作为会员的重要福利,由各会馆的“福利组”协助处理同乡往生后的丧葬仪式,则是一以贯之的重要职能。访问得知,除非有特殊信仰,目前居銮客家人的丧礼中普遍会有“打斋”的仪式。

二、仪式变迁:从“做香花”到“打斋”

在我国华南客家地区,民间有在丧礼中“做法事”的悠久传统,一般称为“做功德”“做斋”或“喃斋”等。[注]刘善群:《客家礼俗》,福建人民出版社,1995年,第91-92页;房学嘉:《客家民俗》,华南理工大学出版社,2006年,第61页。在广东梅州地区,多由香花僧人处理丧礼仪式,其他民间教派也深受影响,民间也常通称各派僧道礼仪为“做香花”。随着历史上大批粤闽地区客家人下南洋,客家传统丧葬仪式也随之传入现在的马来西亚、新加坡、印度尼西亚以及泰国等南洋诸国。据马来西亚民间学者李永球的考证,马来西亚客家人中普遍流行的“打斋”即源自梅州的“做香花”。[注][马]李永球:《马来西亚华人丧礼考论》,漫延书房,2012年,第83页。据笔者的田野访谈,在客家人的丧葬仪式中,丧家有选择香花僧人的传统,也有采用传统民间道教各派系,如拜“老母”或“圣母”的青莲教的“斋嫲”来主事。[注]斋嫲,女性仪式专家,马来西亚的客家斋嫲多由现在槟城嘉应会馆总务曾令梅的父辈打点南来。被访谈人:曾令梅;访谈人:冷剑波;访谈时间与地点:2017年2月20日于槟城。马来西亚青莲教宣扬超度死者赴约瑶池、回归先天大道,斋嫲“打斋”仪式中的一些节目和“香花派”雷同,但唱颂经典时会采用自家门内的《十诰灵文》以及一系列经咒符箓。[注]被访谈人:叶碧芳(青莲教分系先天道紫竹林托管人);访谈人:冷剑波;访谈时间与地点:2017年11月20日于槟城。整体而言,居銮客家人的丧葬法事仍以“香花派”为主流。

(一)何谓“做香花”

“做香花”作为广东客家地区特有的超度仪式,又称“做佛事”“做功德”“做斋”“救苦”等。一般认为,香花定型于明万历年间,由兴宁人何南凤首创香花仪轨。[注]李春沐、王馗:《梅州客家佛教香花音乐研究》,宗教文化出版社,2014年,第17页。在梅州地区最早关于“做香花”的详细记载见于明崇祯《兴宁县志》:

隆万间,亲丧七日,请乡花僧祀佛设斋筵,宾朋咸集包办,礼赠丧主,曰:看斋。甚有“落六道”之说,曰:天道、地道、人道、佛道、鬼道、畜道,随亡者生辰算之,落天、人、佛,则谓亡人有福,地与畜,则谓亡人有罪,由是落地道者“打地轮”,落畜道者“斩畜”,男妇皆然。更有“打沙”云者,专为妇人而设。以粬擂水,孝子、孝女向沙墩跪饮,曰“缴血碗”,以报母恩。三事皆请一人为赦官、一和尚妆天王、一和尚作目莲,交相舞于庭求赏。[注]崇祯《兴宁县志》卷一《风俗》。

“做香花”主要通过庄严肃穆的礼佛行为,表达济度亡魂、抚慰生者的愿望。“香花集音乐、舞蹈、杂技、文学和佛教仪式于一身,是具有表演性的宗教科仪,为广大群众喜闻乐见。”[注]房学嘉:《客家民俗》,华南理工大学出版社,2006年,第65页。在梅州,“做香花”一般由被称为“香花和尚”的僧人和女性“斋嫲”来操持,“香花和尚”戒律较为松散,有出家者也有未出家者,而“斋嫲”则严守着持素修道戒律,终生不嫁,常驻庵堂。

“做香花”的仪式冗长而繁杂,其主要套路包括:“启坛、发关、沐浴、把酒、初伸救苦、二伸救苦、三伸救苦、过勘、十王过勘、完忏、开光、行香、鲫鱼川花、缴钱、关灯、安更、开启、赏供、安幡、扬幡、接佛、上供、朝、忏井、忏灶、药师、走药师、渡孤、游狱、莲池、血盆、卖血酒、送灯等三十多套。”[注]王馗:《走向世界的佛教香花》,《中华文化画报》2008年第7期。

(二)马来西亚居銮的“打斋”

通过在居銮的调查发现,马来西亚客家人丧礼中的超度仪式大都由称为“客家道士”或“客家喃摩佬”的专职“道士班”来进行。在居銮,目前共有“万丰坛”“万佛坛”“万斌坛”等7个道士班。在访问居銮主要的客家庙宇善安堂时,笔者发现善安堂作为昔日修行“先天道”的传承地,在庵堂中的比丘尼,即守护着过去源自青莲教的传承,又已经皈依正统佛门出家,却仍然按照过去的传承自称为“斋嫲”,而且她们也偶尔从事超度仪式。无论是客家道士还是斋嫲,均称他们所从事的仪式为“打斋”,至于“做香花”他们均表示知道这一名称,并认为与“打斋”无异。据从事打斋超过40年的万丰坛罗师傅和善安堂的杨斋姐介绍,他们均看过自己师傅表演香花僧的特有仪式“打铙钹花”。[注]被访谈人:万丰坛师傅罗云森;访谈人:冷剑波;访谈时间与地点:2017年5月29日于居銮罗师傅家中;被访谈人:善安堂杨文秀斋姐;访谈人:冷剑波;访谈时间与地点:2017年5月22日于居銮善安堂。

在马来西亚,客家男众打斋师傅主要分为两派:一派以赤溪人为主,主要流行于霹雳等北马地区;另一派以惠州、嘉应人为主,流行于柔佛等南马地区。[注]被访谈人:万丰坛师傅罗冠乐;访谈人:冷剑波;访谈时间与地点:2017年5月21日于居銮唐人街旅店。居銮客家打斋师傅虽然有多达7班,但由于师传自一家,仪式基本相同,均以“万”字开头命名,在同行间又被称为“万字班”。每班师傅至少要有4人,其中一位必须通晓全套仪式,负责整个仪式的进行,另两位负责乐器以及辅助相关仪式,还有一位通常是学徒,负责每道仪式的准备工作。打斋师傅使用的服饰通常为八卦袍配四角道帽,或袈裟配五佛冠,有时也会穿黑色布衣。仪式中使用的主要法器包括佛爷圣像、圣杯、圣印、宝剑、五色旗等;使用的乐器则包括锣鼓、唢呐、铜钵、木鱼、铃钟等。仪式中也会使用到结戡文、十王疏文、发关文、《血盆宝忏》等科仪经书和唱本。据打斋师傅介绍,目前仪式有逐渐简化的趋势,但不管如何简化,仍有十余道程序必不可少。下文以居銮万丰坛罗冠乐师傅的口述为基础,结合笔者于5月22日晚在居銮德教会殡仪馆的现场观察,将打斋的主要仪式步骤整理如下:

1.打斋开始前的准备。

仪式开始前的准备工作主要有铺设道场、贴名单、贴日课等。铺设道场时要摆好神坛,挂上印有三宝佛、文殊菩萨、普贤菩萨等神祇的帷幄。打斋师傅在仪式开始前也会向丧家收集资料,写出一张名单,内容包括丧家住址、孝眷姓名以及往生者姓名、农历生卒年等,写好后贴于殡仪馆的入口处。此外,打斋师傅也会在布告板或墙上贴上名为“日课”的白纸,上面说明的是往生者的出殡时辰、封棺时辰、与往生者相冲的岁数,以及“六道轮回”之处。此外,还要在灵台上摆上两个香炉,其中白色的代表往生者,红色的则代表祖先。

2.主要仪式过程

“请神”“起师”。首先由打斋师傅在神坛前口念咒语、打圣杯(圣筊),迎请各路神仙和祖师。随后,由丧家的长辈进行一个极为简短的敲锣仪式,以示仪式开始。

“成服”“安灵”。由打斋师傅通过唱念,召告神明丧家子孙已遵照古礼,当天“成服”、披麻戴孝,并代为酬谢往生者的养育之恩。[注]罗冠乐师傅介绍,倘若往生者没有子嗣,则不进行此仪式,直接进入安灵仪式。穿好孝服后,孝眷在师傅引领下向东、南、西、北、中央五个方向朝拜,朝拜见证孝眷成服的五方神明,也祈求庇佑在戴孝期间一切平安。“安灵”,即打斋师傅在道场中为往生者安置一个临时灵位,随后孝眷们在灵台前敬酒献食,寓意邀请亡灵回到现场接受超度和祭祀。

“移文发关”。移文发关指打斋师傅带领孝眷在神坛前叩拜,并念诵“释天门下给出追亡请回受度文关一道”,意在请求相关的神明、使者,立刻前去“召请”往生者和丧家祖先“莅临”道场。此外,也“告知”道场附近庙宇的神明和“鬼差”,看到往生者和祖先时请不要阻拦,并指引他们前来道场接受超度。

“点主”。点主是由打斋师傅请出往生者家族中的最高长辈,在事先准备好的往生者神主牌上的“王”上加一点,并插上金花,披上红布,寓意他承诺为往生者的葬礼主持一切大局;同时,这个仪式也寓意往生者在孝眷心中的地位由“人”变成了“神”。[注]被访谈人:万丰坛师傅罗冠乐、罗云森;访谈人:冷剑波;访谈时间与地点:2017年5月21、28日于居銮唐人街旅店、罗云森家中。

“招魂”。招魂由师傅念咒把往生者“招来”道场接受超度,并把丧家祖先招到现场“观礼”和“见证”。仪式中,孝眷必须在打斋师傅的引导下呼唤往生者,以期让他循着孝眷的声音来到道场;而师傅则会透过圣杯(圣筊)证明他和祖先的到来。

“参详十王”。参详十王意在通过参拜掌管地狱的十位“王爷”,以求减轻往生者在地狱中所受的刑罚。在仪式进行时,孝眷们会拿到一些硬币,在跟随师傅绕台时,将硬币丢入黄、蓝布下装有水的面盆里,寓意为往生者付上一些买路钱,买通桥下的其他“亡魂”,祈求他们不要心生妒忌去吓唬往生者,从而顺利通过“奈何桥”。

“药师消罪”。该仪式在灵堂外进行,目的是通过参拜诸位“药神”,祈求消解往生者生前的种种罪业,以消除他的病痛。仪式进行时,师傅带领丧家孝眷采摘事先举办好的一颗树苗或树枝,即“药树”上的叶子和红包,然后把叶子丢弃,寓意把药物丢掉的同时也把往生者的一切病痛丢掉,让他在“阴间”不受病痛的折磨。在这一仪式的尾声,孝眷把神主牌和药师灯接回到灵堂时,打斋师傅会问孝眷:“孝眷人等在前不在前?”孝眷回应:“在前”;师傅则再问孝眷:“孝眷人等要财要灯?[注]客家方言“灯”与“丁”谐音,指人丁。”孝眷回应“财灯都要”。由此活动,象征宗教力量已经祝愿死者的灵魂经过提炼与净化,进入仙界;而子孙则要继续向前,争取“财”“灯”两旺,祈求孝眷能够以财富成堆、子孙成群的福气继承历代祖先,传宗接代,开枝散叶。

“礼拜血盆”或“礼拜黄河”。此仪式根据往生者的性别来决定,女性采用“礼拜血盆”,男性则用“礼拜黄河”。礼拜血盆的仪式过程主要是由师傅奏颂《血盆宝忏》,用凄苦的腔调诉说母亲十月怀胎的辛苦。仪式进行时,往生者的亲生子女均会得到一个“寿碗”,寓意往生者对他们的喂养与抚育。礼拜黄河,是由打斋师傅通过唱念,以及舞剑等武术动作,寓意带领男性往生者度过“黃泉路”上的十二个关卡,并求取他免受路上的种种劫难,平安顺利地去到“阴曹地府”。这男女有别两种仪式,其实也是以信仰仪式重演生命来源,由鬼神叙事支撑生命教育的说教。客家人每个个体,其生命来源,得之不易,远者渊源于祖先渡过黄河如走在黄泉路上千磨百难,近者有母亲十月怀胎承担“我”生命落地的风险。

“沙坛游狱”“发赦”和“破狱”。需要说明的是,并不是所有的客家打斋仪式都会用到这个步骤,因为此仪式仅准备就要耗费至少半天的时间,因此只有选择3天及以上打斋时间的才会进行该仪式。但由于它是客家道士班最大的特色,也是当地最受人瞩目的一个仪式,因此特别加以介绍。

沙坛游狱,又俗称为“跳龙”。仪式开始前,打斋师傅要用沙子做出两条长达数米的龙形沙堆,并通过一系列的装扮形成由两条色彩艳丽、栩栩如生的龙组成的“沙城”。据师傅介绍,从前的沙城只是做出一只乌龟和一条蛇的形状,甚至就是一堆沙,但近20年来逐渐衍变成讲究工艺且富有吉祥寓意的两条龙。两条龙前后还有四个沙堆,代表着四方城池;城池上有城门,每个门下又有画有五官的鸡蛋,代表城门的守护者;龙的身后会插上五种颜色的五方旗,象征着土地五方。两条龙的鼻子上还各有一个蛋,分别写上“龟”与“蛇”,代表着龟、蛇两位将军以北方真武大帝之命监察人间善恶与控管地狱鬼界,也即以龟、蛇象征“水”“火”二将代表组成肉体生命与人间欲望的源头。最后再摆上祭品,沙城就大功告成了,而仪式也就可以正式开始。

仪式开始后,由师傅带领孝眷绕着沙城走,寓意找出往生者在地狱的位置;同时迎请神明到场,以见证紧接着要进行的“发赦”和“破狱”仪式。

“发赦”由两位师傅合作进行,一位身穿袈裟,另一位则身着明朝样式的官服。此仪式有较强的表演性,可以视为两个小故事的展演。第一个故事表现的是西天的主事者招来赦官大人,颁予他“赦书”、官印等,要他带给道场的主持人。随后,穿着袈裟的师傅领着孝眷,追逐身穿官服的师傅,意在催促他尽快将赦书带至道场,以免耽误了往生者的大事。孝眷与师傅绕着沙城跑三圈后就进入第二个故事,表现的则是赦官大人来到道场,移交赦书给道场主持人命他宣读,并和他一同到“地狱”查看往生者的情况。

“破狱”以“目连救母”的故事为蓝本,意义是破开地狱,搭救往生者,加快他离开地狱的步伐,以求早日脱离苦海。不论佛道,从心识上说道理,都认为一念地狱、一念天堂,“地狱”是死者业力所现,打斋为死者忏悔以及累积功德及转换心识,心识一念化现的地狱也就破灭,死者得以解脱。这个象征“破心中地狱”的仪式进行时,师傅首先捧着往生者的神主牌,越过燃烧着的油锅,寓意带他越过地狱里的刀山火海。之后,师傅把沙堆上的城门打垮,寓意把地狱里的四角城门破开;再把龙头上写着“龟”“蛇”的两个鸡蛋打破,寓意以神光摧破原来的宿命,把管控地狱的龟、蛇两位将军也击退,再无地狱执念,为之前已经洗净冤孽的往生者开启一条离开地狱的道路。

“开光”“化灵”。开光指打斋师傅用红墨水点触纸扎的人偶,以及汽车、房子等各类生活用品,让他们拥有灵气,以便完好无损地抵达“阴曹地府”,供往生者差遣和使用。

“化灵”,即将阳间孝眷奉献的上述各类纸扎物品,搬至周边空旷处,由打斋师傅一边诵经一边焚化。随后,打斋师傅会回到道场内拜送诸位神佛,向他们宣告打斋仪式的完结,并且答谢他们的“莅临”,打斋仪式至此结束。

3.其他后续事宜

虽然打斋仪式在“化灵”后宣告结束,但多数情况下师傅还要协助处理隔天的出殡事宜。主要有“绕棺”“参拜后土”“参拜福德正神和拿督公”“呼龙”“安灵”等仪式。

马来西亚华人的传统葬礼是没有火化的,但近十多年来,随着墓地的短缺与价格上涨,火葬逐渐占据主流,骨灰坛一般会安入墓园中的骨灰塔或择地下葬。就土葬而言,出殡队伍来到墓园后,打斋师傅会先向往生者墓地旁的后土神龛简单祭拜,即“参拜后土”[注]在马来西亚的华人墓园,不管是社团管理的传统墓园,还是由私人业者经营的私营化墓园,均会在墓园的入口或中心位置建一间“福德正神庙”,庙旁还有一间“拿督公庙”,打斋师傅往往也要前往祭拜。,“呼龙”是请求山川土地中的诸位“龙神”照顾往生者的墓地,保护孝眷家中的风水。在马来西亚的华人墓园,不管是社团管理的传统墓园,还是由私人业者经营的私营化墓园,均会在墓园的入口或中心位置建一间“福德正神庙”,庙旁还有一间“拿督公庙”,打斋师傅往往也要前往祭拜。如果是火葬,打斋师傅也会陪同前往火化场,并在火化前对往生者再做一些简单的奠祭仪式。在完成坟场或火化场的仪式后,打斋师傅会一同回到丧家或者庙堂,安设灵位,以便后人供奉先人。至此,打斋师傅的工作可算圆满完成。

以上是打斋仪式过程中最为重要的环节,而如果是全套的打斋仪式,则还要加上“段棺”“水灯忏”“礼拜香山”以及出殡后的“做七”“辞灵”“合炉上祖”“圆坟”等仪式,因篇幅所限,不再赘述。

(三)打斋的仪式特点

通过对比发现,“打斋”与“做香花”确实大同小异,有着明显的仪式传承。当然,客家人在历史上将这一仪式带入马来西亚,并经过长达一两百年的流传与衍变,必然会显现出不同于原乡的在地特色。最明显的不同是仪式的操持者由“香花和尚”变成了“客家道士”。在梅州,香花一般与佛教相连,故又称为“佛教香花”,且在国家宗教政策的规范下,目前已纳入佛教管理体系。但香花又与正统的丛林佛教有着明显的区别,香花和尚普遍过世俗化的生活,且在“做香花”的仪式中也有部分道教科仪[注]王馗:《粤东梅州“香花佛事”中的“目连救母”》,《戏曲研究》2005年第2期。,事实上在台湾从事香花仪式的又被称为“香火道士”。[注]房学嘉:《粤东客家生态与民俗研究》,华南理工大学出版社,2008年,第202页。而马来西亚的打斋师傅虽被称为“客家道士”,其实他们的仪式中也有不少佛教的成分,如仪式中有时会穿戴的袈裟与五佛冠,铺设道场时使用的印有三宝佛、文殊菩萨、普贤菩萨等的帷幄,使用的佛爷圣像、《血盆宝忏》经书等。罗冠乐师傅告诉笔者,“其实民间常有关于我们到底是属于佛教还是属于道教的疑问”[注]被访谈人:万丰坛师傅罗冠乐;访谈人:冷剑波;访时间与地点:2017年5月20日于居銮唐人街旅店。。只是,若根据“打斋”的仪轨,这些仪轨明显是民间道教思维,符合民间希望糅合佛道于一体、完整继承中华信仰文化认同的愿望,但其仪式内容毕竟有别于佛教反对人死后有灵魂作为“客体”而存在。从“参详十王”到“破地狱”,这些仪式包含讲述忠孝仁义的社会教化,却不见得符合佛教强调死者只“余识”,依照生前“业力”直接“往生六道”,更不像是祈祷死者放下一切,不看不闻不思过去或眼前事物,“带业往生西方”的汉传佛教净土宗义理。因此,至今马来西亚的正规佛教联合团体均不接受“客家道士”。

总之,“做香花”和“打斋”在仪式中都纳入佛、道的成分,只是各有侧重,虽显示了它们的不同,却也再次印证了二者的渊源。据笔者的观察,其实打斋仪式最大的不同体现在“沙坛游狱”“点主”“祭拜拿督公”等仪式中,而这些不同却正好彰显了打斋仪式不同与原乡的独特功能。

三、功能转换:从打斋仪式中的细节所见

毫无疑问,打斋的目的首先是要满足孝眷慎终追远、抚慰人心的精神需求。源于马来西亚华人“灵魂不灭”的传统观念,对死者举行丧葬礼俗被认为是往生者后人对先人最大和最重要的“孝事”,一般民众认为丧葬礼俗进行得恰当与否,将会关系到往生者在“阴间”,以及后人在现世的生活。如前文所述,打斋师傅在向笔者介绍每一道仪式时,都会特别强调其对于往生者和孝眷的作用与寓意。对于传统丧葬礼俗,冯尔康教授认为,“不论其科学与否,令人得到某种慰藉和解脱,如超度说,为免除地狱之苦、来生之罪,孝子为亡亲超度,是爱亲、孝亲的真情表达,这就是人情”[注]冯尔康:《略述清代宗族与族人丧礼》,《安徽史学》2010年第1期。,而在马来西亚,打斋的功能却不仅限于此。

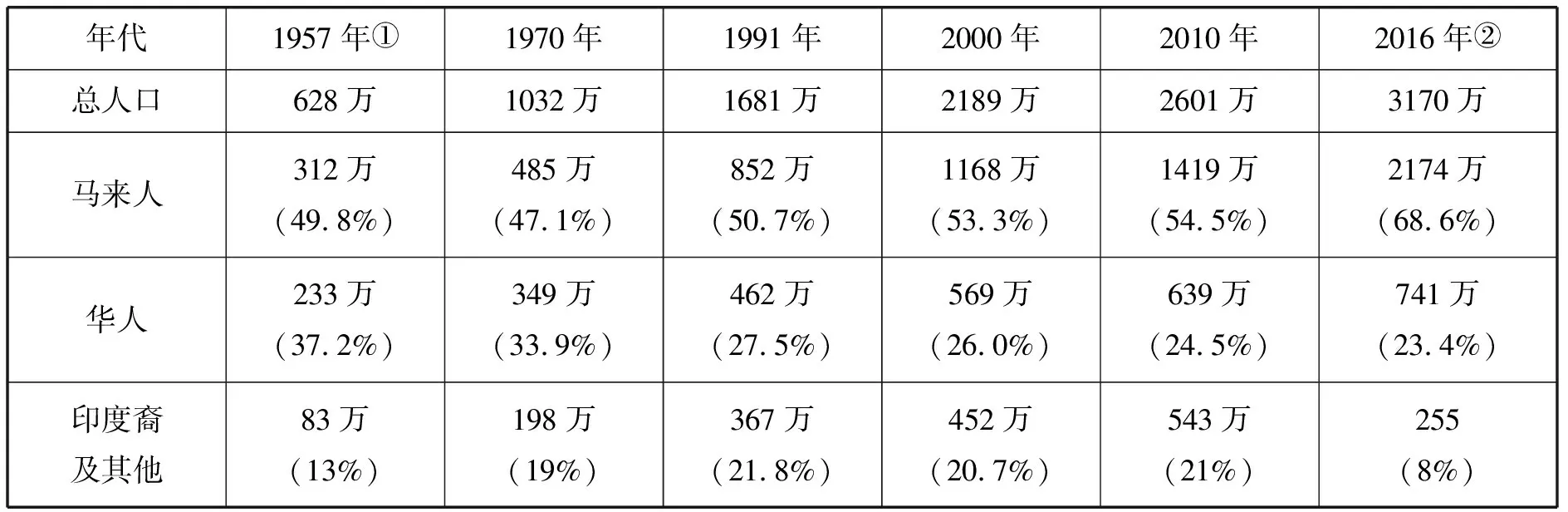

处在亚欧航路交汇点的马来西亚,历史以来就是个典型的多元族群、多元信仰、多元文化的社会。据最新的人口与居民信仰统计,信奉伊斯兰教的马来人占全部人口的约68.8%;华人作为第二大族群,占比约23.2%,大多信奉佛教、道教或华人民间宗教;信奉兴都教的印度人占比约8%;其余则包括卡达山、伊班、达雅克等土著民族,他们大多信奉伊斯兰教、基督教或原始宗教。[注]《华裔比率将至23.2%》,(马来西亚)《星洲日报》2017年7月15日。如果我们翻看过往的人口统计资料会发现,华人在马来西亚人口所占的比率呈持续下降趋势。

表2 马来西亚族群构成及人口比率变化[注]林友顺:《马来西亚建国60周年,740万华人扮演关键角色》,(香港)《亚洲周刊》2017年2月26日。

①1957年数据不包含当时仍属于马来西亚的新加坡,如果加上新加坡的人口数据,华人比率则居第一;新加坡于1965年脱离马来西亚独立。

②2016年人口数据将华人、印度人以外的所有人归入马来人土著。

马来西亚以伊斯兰教为国教,同时也尊重其他宗教信仰的存在,特别是马来西亚自1957年建国以来即奉行“马来人优先”的基本国策,在国家政治、经济、文化等各个领域实施确保马来人绝对利益的“固打制”[注][马]华社资料研究中心:《探讨马来西亚经济政策》,雪兰莪中华大会堂,1990年,第82页。,再加上华人人口比率的持续降低,国家逐渐趋向“伊斯兰化”[注]范若兰:《马来西亚伊斯兰教运动试析》,《东南亚研究》1998年第1期;辉明:《试论马来西亚伊斯兰党的发展演变》,《世界宗教文化》2013年第3期。。另一方面,作为海外华人分布最为集中、华文教育未曾中断、中华传统文化传承最为完好的地区之一,再加上晚清至民国政府以马来西亚为重点“经略南洋”[注][马]甘德政:《中英(英中)关系与马来亚华人的身份认同:以宗教与侨务为视角》,复旦大学博士学位论文,2013年。,马来西亚华人一直以来就有着强烈的华人文化认同。但是,随着马来西亚的独立建国,曾经的“华侨”身份变为“华人”或“华裔”,他们的自我身份与文化认同也不可避免地面临调适。正是在这样的历史与社会大背景下,我们去观察马来西亚华人传统习俗与仪式中的细节,会发现诸多不同于原乡的功能,而这些功能正是历史的、现实的社会环境所催生。

(一)“沙坛游狱”:客家族群特色的彰显

在居銮,当地华人认为“打斋”是客家人的主要特色之一。这是因为,首先打斋过程中全程必须使用客家方言,即便丧家属于其他方言群,打斋师傅也同样使用客家话。不到30岁的万丰坛罗冠乐属于年轻一代的打斋师傅,他告诉笔者,由于母亲是福建人,在入行之前他并不会讲客家话,但自入行以后,由于打斋师傅必须用客家话唱念,他才逐步学会了客家话,且目前已熟谙各种腔调的客家方言。另外,在与居銮各客属会馆关于丧礼的访谈中,“客家人当然要用客家班”是他们的一致观点。考察发现居銮各个客家班与客属会馆均有着密切的联系与合作,特别是嘉应会馆和惠州会馆,由于有自己的义山,时常要安排或协助处理同乡的丧葬仪式,除非往生者有特殊信仰,他们必定会选择客家班的打斋师傅。

此外,作为整个仪式中的亮点,“沙坛游狱”是客家班最大的亮点。居銮宏缘宝地墓园公司的李经理告诉笔者,“客家班由于仪式中有‘跳龙’,不仅受到客家人欢迎,即使是其他方言群也越来越多选用客家的打斋师傅”[注]被访谈人:宏缘宝地经历李芯宜;访谈人:冷剑波;访谈时间与地点:2017年5月19日于宏缘宝地墓园公司。。由此可见,在居銮,打斋已经成为彰显客家族群特色的一个重要仪式。

马来西亚不仅是多元种族社会,即便是在华人内部,也长期存在着各方言群之间的竞合。居銮虽然客家人居多,但同样面临其他方言群体的竞争。如前文已述,“沙坛游狱”仪式中的两条大龙并非传统就有,其出现不过30年。据万丰坛的罗云森老师傅透露,其实这一仪式借鉴自广府人的仪式,“只是他们仪式中的龙用大米堆成,且尺寸很小”[注]被访谈人:万丰坛师傅罗云森;访谈人:冷剑波;访谈时间与地点:2017年5月29日于居銮罗师傅家中。。据李经理介绍,居銮每年往生的华人约400人,即每天往生者为一至两人。[注]被访谈人:宏缘宝地经历李芯宜;访谈人:冷剑波;访谈时间与地点:2017年5月19日于宏缘宝地墓园公司。而目前在居銮从事华人丧葬法事的客家班有7班,广府班3班,福建班1班,此外善安堂、三一教珠光书院等当地华人庙宇也会从事超度仪式,客家道士班面临的竞争不可谓不激烈。在这样的情境下,他们必须既坚守传统,同时又努力体现自身特色,“沙坛游狱”仪式中的“两条大龙”在某种程度上即产生于方言群之间的竞争。

(二)“点主”:自我认同的心理投射

如前文所述,“点主”是将往生者神主牌上的“王”字上加一点,从而宣告神主牌的正式完成。笔者在仪式现场的观察发现,这块神主牌上有“广东大埔”的字样。其实,这是马来西亚华人普遍的做法,即在神主牌上,同时也在墓碑上写明往生者的祖籍地,从而让子孙不要忘记自己的本源,由此反映了他们即便是在南洋繁衍数代之后,依然不忘对自己祖籍的认同,依然不舍与原乡的情感联结。除了在神主牌上和墓碑写明祖籍地外,历史上一些显赫的华人还会写明自己曾经所获各朝官职及身份。

此外,马来西亚华人对于中原王朝更替的态度也常见于丧葬仪式中。在居銮客家打斋的“发赦”仪式中,笔者注意到代表官员的师傅身穿明朝样式官服,访问得知,这是他们一直以来的传统。其实,由于洪门反清势力在南洋的长期抗争[注][马]王琛发:《17-19世纪南海华人社会与南洋的开拓——华人南洋开拓史另类视角的解读》,《福州大学学报(哲学社会科学版)》2016年第4期;《先贤、神圣香火、开拓主权:华南原乡与南洋信仰版图的互相呼唤——以马来亚客家先民为主例》,《客家研究辑刊》2012年第1期。,对于明朝的认同在马来西亚有着异乎寻常的根基。即便是在今天,我们还能偶尔在报纸上刊登的讣告中看到“礼部尚书”“兵部尚书”等明代官职头衔[注]马来西亚道教学院王琛发教授收藏。,而这样的自称也同样可见于往生者的神主牌之上。至于神主牌和墓碑上落款的“龙飞”[注]龙飞有“等待新君上位”的隐喻,参见[马]王琛发:《华人传统殡葬礼仪的社会教育功能》,《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》2013年第2期。年号,则更是直接地反映了往生者的“正朔”立场与认同。

(三)既拜“福德正神”又拜“拿督公”:文化认同的矛盾与调试

访问中笔者注意到,在居銮打斋的“参拜后土”与“呼龙”仪式中,打斋师傅既要引领众人祭拜“福德正神”,同样也要祭拜一旁的“拿督公”。

拿督公是马来西亚特有的一种神明。按照笔者的理解,如果我们视“福德正神”为华人原乡的土地神,拿督公则可视为马来西亚本地的土地神。拿督一词源自马来文Datuk或Dato,是马来人对于长辈或尊者的一种称呼,现在常可见于马来西亚有一定身份人士的头衔。中国有学者以为,“拿督公是一个纯粹由华人所创设的民族文化融合的神祇”[注][马]李灵窗:《马来西亚华人延伸、独有及融合的中华文化》,海峡文艺出版社,2004年,第105页。。事实上,其背后有复杂的历史脉络,它是当地原住民崇拜盘踞在居住环境的精灵、死者灵魂,由华人继承而纳入本身神道系统,这反映了华人先民尊重当地鬼神的心态。同时,由信仰当地神道并将之与中华信仰传统融合,也有力地说明了本土神明同样可以保佑“我”的文化落地生根。[注][马]胡兆茵:《先辈感恩拜拿督,后代求财初心改》,(马来西亚)《光华日报》2016年7月21日。拿督公被华人誉为最接近民众世俗生活的保护神,“举凡华人神庙的内部或外头,都可以发现有一小片地建了一小间拿督公神祠,在分享香火”[注][马]王琛发:《马来西亚客家人的宗教信仰与实践》,马来西亚客家公会联合会,2006年,第47页。。其形象大多是一位戴穆斯林白帽、着马来传统服装、面容似马来人的老者,有时也仅以一块神牌或数顶穆斯林白帽代替,祭拜拿督公时必须使用“清真”食品。

在客家人乃至全体华人的丧礼中为什么要拜拿督公?其实折射的是华人文化认同的矛盾心态以及自我调适的努力。对于大多数马来西亚华人而言,他们虽然生于斯、长于斯,且绝大部分已经是第三代以上的土生华人,但他们依然有着强烈的中华文化认同。然而,在马来西亚这样一个以马来人为主导、以伊斯兰教为国教的国家,当面临生存与发展的内在压力时,他们必然要尽力展现对于本国的认同,以及对于国家主导文化的尊重,在华人丧礼中既拜“福德正神”又拜“拿督公”,而且心目中“拿督公”是他族形象,却可以随从、配合“福德正神”,化身为门前门后保佑“我”在当地安居乐业的保护神,正是这种心理调适的生动反映。

四、结 语

《礼记》云:“夫礼,始于冠,本于昏,重于丧祭。”[注](清)阮元:《阮刻礼记注疏(十四)》,浙江大学出版社,2015年,第3909页。冯友兰认为:“《荀子》及《礼记》中所说之丧礼祭礼,是诗与艺术……诗与艺术是最不科学的,而却与科学并行不悖。我们在诗与艺术中,可得情感的安慰,而同时又不碍理智之发展。”[注]冯友兰:《中国哲学史》,三联书店,2009年,第197页。无论是“做香花”,还是“打斋”,作为客家人的重要人生礼仪,在客家传统文化谱系中、在客家人的现实生活中,仍然有着不可替代的重要地位,仍然发挥着独特而重要的功能。

通过本文的论述,我们可以看到从“做香花”到“打斋”,不仅是仪式名称的变化和形式的变迁,更是在马来西亚社会历史和文化发展的脉络中,见证了仪式功能的转换。如果说梅州地区的“做香花”更看重个体心理的追求、更注重抚慰人心与教化后人,那么马来西亚客家人的“打斋”则除了满足个体的精神需求以外,还增加了对于族群认同的集体潜意识表达,以及对于文化认同、历史遭遇、现实处境的隐喻和调试。

当前,梅州“做香花”仪式中的“席狮舞”“铙钹花”“莲池舞”等,由于面临一定的传承危机,分别被列为国家、省、市级“非遗”名录,政府从文化层面给予确认与扶持,而马来西亚客家人的“打斋”,虽然面临异文化的多层冲击与挤压,却依然顽强地自我传承,这正是因为其仪式功能仍然有其发挥的现实需求、内在逻辑与象征意义。