提高卷烟机循环风机转速的研究

2018-09-10宋毅

宋毅

摘要:随着我国经济的发展,我国的机械行业也随之发展。本文所要研究的是机械行业中的卷烟机循环风机转速问题。因为循环风机的风力在某些特殊的地区,如高原地区无法达到预想的效果,你巨神还封基的原理计算出风机带轮和电机带轮的转动比,通过该转动比对整个卷烟机的实施方案进行重新审核,最后得出提高卷烟机循环风机转速的最佳办法,进而提高卷烟机生产质量和生产水平。

关键词:卷烟机;循环风机;转速

一、提高循环风机转速的原因

目前,世界先进卷接机的设计多以混合型烟丝作为测试对象,卷接机循环风机和电机的传动比设计时能满足混合烟丝的卷烟生产。而国内部分卷烟厂生产的烤烟型香烟烟丝比重比混合型烟丝大,原设计循环风机风力无法满足烟丝比重大的情况,会造成烟支质量的缺陷率增加和烟丝浪费。同时,卷接机在使用过程中,使用地的海拔高度不同,在高海拔地区使用时,循环风机的风压会相对的降低,无法满足原有设计的要求,也会造成烟支质量缺陷率增加和烟丝浪费。公知的卷接机内部结构紧凑,剩余空间狭小,无法更换功率更大的电机或循环风机。为了克服卷接机在烟丝比重大或高原地区循环风机风压不足造成的烟支质量缺陷和烟丝浪费,我们需要对卷烟机的循环风机转速进行提高。

二、计算新带轮传动比

目标风压为40hPa以上,但使用时原来的风压仅29hPa风压须提高34%以上,则风机的传动比须提高16%以上。为了更好的实现设计,将风机的传动比提高18%。

三、設计方案校核

传动比改变后,风机叶轮转速也随之改变;负载增加,电机功率也随之改变。对风机轴承和电机运行电流进行校核来确定此改进是否会对循环风机叶轮轴承寿命和电机造成影响。 原循环风机轴承为SKF G20G,循环风机水平放置,轴承所受的径向力为皮带张紧力,轴向力为风机叶轮重力。由相关资料得,皮带张紧力为180N,风机叶轮重约15k},则:Fr=352N,Fa=1/2(15kg×9.8m/s2)=73.5N

四、风力平衡调节的方式以及作用

卷烟机除尘支管:当卷烟机风机信号为ON时,卷烟机除尘支管并联的气动开关蝶阀开启、气动调节蝶阀微调,负压传感器检测保证卷烟机正常生产工艺风力负压为设定值波动,3%;当卷烟机打开吸丝带罩(风室门)检修并关闭卷烟机风机信号(如需试风则例外)时,并联的气动开关蝶阀、气动调节蝶阀微调白动关闭;当卷烟机打开吸丝带罩(风室门)清理更换吸丝带(未关闭卷烟机风机信号)时,并联的气动开关蝶阀关闭、气动调节蝶阀白动关小到设定角度(模拟正常工作时风量),可避免卷烟机风量激增而引起的系统主管道风量、风压波动或系统过载。当卷接机组处于停机状态,则卷烟机除尘支管并联的气动开关蝶阀、气动调节蝶阀微调白动关闭,从而达到系统节能降耗的目的。

接嘴除尘支管:当电烙铁信号为ON时,接嘴机除尘支管并联的气动开关蝶阀开启、气动调节蝶阀微调,负压传感器检测保证正常生产过烟轮上吸附烟支过滤嘴的工艺风力负压为设定值波动,3%;当接嘴机鼓轮上无烟支时(跑条或空载时)电烙铁信号为OFF,并联的气动开关蝶阀关闭、气动调节蝶阀白动关小到设定角度(模拟正常工作时风量),可避免接嘴机风量激增而引起的风压波动或系统过载。当卷接机组处于停机状态,则接嘴机除尘支管并联的气动开关蝶阀、气动调节蝶阀微调白动关闭,从而达到系统节能降耗的目的。

五、电控系统配置方案

电气控制系统设计遵循先进性、可靠性、开放性、快速性、高效性、可维护性、可操作性、经济实用性、严谨性的设计原则。

(一)设计方案

卷包车间现场设置1个10箱,用于卷包车间卷烟机机台各个平衡阀,风压、流量等器件的控制及信号采集。

在每台卷烟机机台上各设置1个控制箱,在每个控制箱面板上安装TP700显示屏1只,用于当前卷烟机机台的参数设置及风压等参数的显示;在现场增加数字信号开关和模拟信号开关,用于开关阀和气动调节蝶阀在系统PLC出现故障情况下可以手动开启。

(二)控制结构

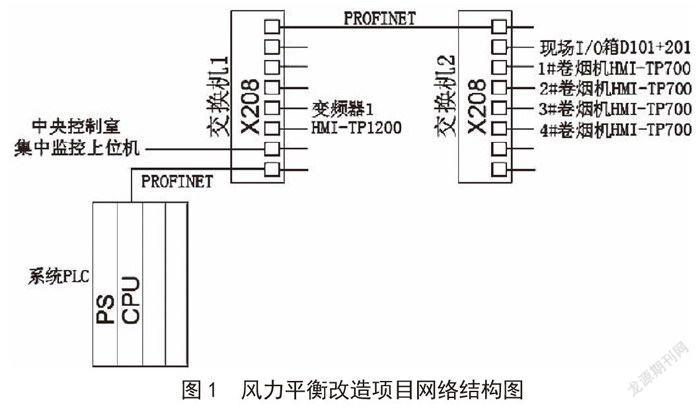

卷包工艺风力除尘系统风力平衡改造项目网络结构图如图1所示。

实现变频器的运行电流、功率、温度等信息的在线显示,实现除尘房每个系统主管压力信号、防火阀的状态,卸灰阀电机的起停,急停及运行显示,除尘器喷吹控制及风机旁急停控制等。六、改造系统能实现功能

在设备维修保养时,能在授权允许情况下实现单台电机的手动启,停操作。

(一)故障报警、白动停机及重新启动处理。

(二)采集温度、压力、流量等过程参数,进行闭环白动控制。

(三)紧急停机。

(四)接受集中监控层的控制指令、调度指令及参数调节指令。

(五)采集现场信息通过网络传送至集中监控层和信息管理层。

七、结束语

在科学有效提升循环风机风压后,有效减少了卷烟机除梗签中的

含丝率有效节约烟丝,降低生产成本,减少了空松烟支的出现,降低

烟支缺陷率,提高烟支质量。

参考文献:

[1]钟毅芳等.机械设计[M].华中科技大学出版社,2001,2(02).