拍下劳动时代 于心无悔

2018-09-10郑后生

郑后生

一张照片记录一个瞬间,这刹那在时间的沉淀下,成为一幕历史的见证;

一次又一次见证,勾勒出大时代下小人物的命运跌宕,将一个时代不断前进的步伐,定格在黑白影像之中。

水沸腾了。水汽透过烧水壶的“鼻孔,升腾而出。白色茶杯里,普洱茶红亮微黄。

于文国端起杯子喝了一口,拿过桌子上的笔,在一张白纸上勾勒着。寥寥数笔,一枚炮弹便长了出来。

2017年12月的一个早上,于文国刚从贵州省赫章县野马川乡回到北京。从《工人日报》摄影部主任的位置上退休后,他比以前更忙了,几乎每周都要出趟差。

这次,借着去毕节讲课的机会,他重返当年的野马川——21年前的1996年5月,作为媒体“新闻扶贫”小分队的成员之一,到这个被描述为“沟壑纵横、重峦叠嶂、交通闭塞、信息不灵”的黔西北偏僻乡村进行采访报道。

正是在那里,他见到了一处处酷似炮弹的土法炼铅锌的窑炉。窑炉密密麻麻地,淹没了整个村庄,以至于野马川被人戏称为“兵工厂”。他按下快门,记录下了一系列经典的时代影像,其中就包括那张后来被称为改革开放初期标志性照片的《小煤窑矿主与矿工》。在攝影生涯中首次个人展——《于心无悔——于文国摄影作品展》中,这张照片吸引了不少观众驻足停留。

从1977年底第一次拿起相机到2017年底,整整40年的时间里,于文国用照片记录了我国改革开放40年的历史进程和社会变革。无论是劳动关系的变迁还是民工潮的兴退,无论是重大工程的工人身影还是大时代下小人物的命运,这些富有时代气息的意象,透过他的镜头,得以一一定格。

小煤窑里的时代转型

“到新闻到不了的地方去。”这是真正的新闻人所拥有的情怀。

1996年,于文国和几位文字记者从毕节市出发,开车沿着公路向野马川乡进发。在山间公路上颠簸前行,90公里的路程,足足开了4个半小时。

走进野马川,村民的房屋零星地点缀在山峦丘陵间,巴掌大的地方,密密麻麻地分布着300多家小煤窑,数千个土法炼铅锌的小炉子。天空中灰蒙蒙一片,笼罩着重重的烟尘,“房屋破破烂烂,每个人都是黑乎乎的”。

当时,依托当地丰富的煤、铅、锌、铁等矿藏资源,野马川8500多户父老乡亲全民上阵搞脱贫,几乎家家建起了小煤窑。在北京当了7年兵的李小材,回到家乡也开起了小煤窑,最辉煌的时候,雇佣了200多名挖煤工,平均每天有20多人在挖煤。

于文国一行来到这里时,镇政府的人把他当作脱贫典型,推荐给采访组。正是在这次采访中,于文国拍下了《小煤窑矿主与矿工》的照片。

照片中,一名矿工双手撑地,身体前倾,脚尖着地,双腿向后用力。他全身漆黑,衣服裂了好几道口子,肩上系着一条绳索,绳索后是一筐乌黑的煤。李小才就站在这名矿工的身旁,他脚踩雨鞋,肩上半披着外套,神态悠闲,眼睛望向煤窑的井口。

经过磅秤计数后,李小才付给矿工12.5元。这个小煤窑的煤层距离地面不足100米,煤层厚度仅有2米多。正常情况下,这位矿工一天能从井下拉两筐煤到地面,所得收入与井下另一位挖煤工俩人平均分配。

好照片记录时代,也因岁月沉淀而愈发凸显其价值。对于《小煤窑矿主与矿工》这张照片来说,于文国认为,必须把它放在当时的历史背景来看。那时,经过1992年的邓小平南巡,改革开放的春风吹遍了全国,整个社会都在从计划经济向市场经济转型。“在最偏僻的贵州也出现了市场经济下的雇佣关系。这张照片就是整个那个时代的一个缩影。”

而这种变化,于文国早在1987年就在深圳捕捉到过一次。那时,他去参观全国第一批外向型经济开发区之一的蛇口工业开发区。在一栋大楼前的工地上,几名工人戴着草帽、举着锄头正在干活,一名包工头半蹲在旁边的石栏杆上监督着他们。

对于经历过计划经济时代的于文国来说,工地上的这一场景给他带来了震撼和新鲜。但因为马上要到楼上开会,他只好匆匆离开。

没想到,等到他开完会走下楼时,包工头还蹲在那儿。于文国立马拿起相机抓拍了几张。为了找到最佳的拍摄角度,他不断地往前走。那个包工头发现有镜头对着他后,立刻警觉了起来,跳下栏杆。‘他拿起地上的小泥块,就朝我扔来,我立马扭头就跑了。”说起当时的景象,于文国不禁笑了起来。

于文国一直很感谢自己生活在这样一个大时代,让他有机会去见证并记录历史。在他看来,在中国社会急速转型时期,个体的命运与时代洪流间的交汇,碰撞出了无数可歌可泣的故事,成为现代化进程的缩影。

民工潮的变迁

“新闻记者就是岸上的观潮者。起起伏伏、涨涨落落,无论潮水如何,记者都要如实地传播。”在岸上观了40年潮,于文国见证并记录了了许多社会现象的兴衰与变迁。

民工潮就是其中之一。上世纪80年代,联产承包责任制的推行解决了人们的温饱问题,有限的土地上,富余劳动力越来越多。一部分农民背起行囊,出去谋生打工。随着越来越多农民走出家乡来到城市,民工最终涌动成波涛汹涌的大潮。

在一张1993年1月25日拍摄的照片中,于文国将镜头对准了中国民工潮四大源头之一的安徽。

这天正是大年初三,为了去上海打工,农民工们早就在广场上排开了队。在两天一夜的露天排队中,他们穿着厚厚的棉衣,手里提着大大小小的白色编织袋。为了维持秩序,一名铁路民警不得不挥舞着手中的棍棒。

这一瞬间被于文国记录了下来。人们得以直观感知第一代农民工的生存现状。这群人即将坐上的这辆车是开往上海西站的农民工专列,由于在路上需要为其他客列让路,再加上白天停夜间走等原因,至少3天才能到达终点。

在于文国的观察中,从20世纪80年代起源,民工潮先后经历过无序流动、有序流动和平稳理性三个阶段。1994年前后是民工潮从无序向有序转变的转折点。那几年,他几乎每年1994年春运期间上海火车站。春节都在外面拍摄。

因此,他记录下了许多属于那个时代的历史影像。比如1994年大年初一,上海吴淞口海港码头的农民工宿舍,山东沂蒙山区的农民工因为买不到火车票而滞留原地喝闷酒。照片中,狭小的宿舍里,两张上下铺中间,拼起了两张长桌,桌子上摆放了8盆菜,一群农民工就坐在床沿吃饭。靠近窗台的方桌上摆了一堆的啤酒瓶。

同样是这年,春运期间,上海火车站站台上,一名打工妹坐在火车里,把头趴在窗户上哭泣,她的一只手和火车外的一名打工仔紧紧握着。他们俩在上海石洞口电厂的打工中相识并相爱,但女方家长因嫌男方家太远而坚决反对,逼着女儿回四川嫁人。

由于管理尚未跟上,民工潮涌动初期,出现了一些社会问题。无论是春节返乡难,还是农民工无法适应城市生活;无论是农民工婚恋难还是劳动纠纷,在于文国的每张照片中,你都能发现时代的蛛丝马迹。

这也是在举办摄影展之初有人建议用组照,而于文国反对的原因。在他看来,单张照片也可以反映一个时代的面貌。“你去看每一张照片,不带重复的,即使是同一件事,角度也不一样。”

在时代变迁中,于文国不仅见证了国家对国营企业破除“铁饭碗”“铁工资”“铁交椅”的改革,还拍下了上海柴油机厂召开全员签订劳动合同大会的场景。在历史的脉搏里,他出现在上海人民广场首次举行大型用工招聘会现场,现身于上海市民工学校首批学员的结业典礼,还看到了上海首家民企工会的成立。

当历史的脚步进入上世纪90年代末,国企改制浪潮中,工人纷纷下岗、分流、再创业。1998年的大年初二,于文国来到上棉九厂。早在上一年,全国纺织业压锭一千万的结构调整工作就在這里敲响了第一锤。

照片中,上棉九厂的副厂长脚踩着已经砸碎的老纺织机器沉思不语。空空如也的厂房墙上,还赫然地写着“思想再解放一点,胆子再大一点,步子再快一点”的标语。在这次春节长假过后,这名副厂长就将带领着失去岗位的全厂职工进行二次创业。

也正是在这一时期,劳动关系矛盾变得日益紧张,拖欠农民工工资、农民工工伤医疗费被赖账等现象开始频繁跃入公众视野。

这一时期,工会开始日益扮演着重要的作用。1999年11月,于文国出现在福建泉州一位农民工的家里。这位农民工在施工过程中受伤,企业主却迟迟不肯为他支付医疗费。在当地工会的干预下,企业主上门道歉赔偿。照片中,企业主提着水果,鞠躬道歉,这位农民工的妻子抱着孩子坐在床沿,把眼睛瞥向了别处。

“就这一张照片,里头就蕴含着大量细节。如果你是个有心人,就能读出许多信息。”于文国说。

最后承载的,都是普通劳动者

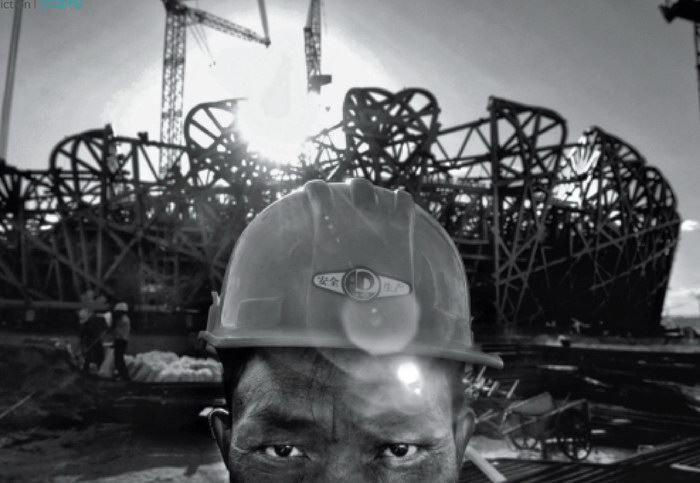

行走在摄影展览馆内,流连于一张张照片前,在于文国的镜头中,是一个又一个普通的小人物:加固淮河大堤的农民工、迎接顾客进店的营业员、青藏公路的护路工、送“电话订餐”的服务员、脱颖而出成为“空嫂”的纺织女工、小兴安岭的伐木工、在煤矿井下作业的矿工、电厂的女焊工、建设鸟巢的技工……

如果不是恰好被于文国的镜头定格,他们也许就如同大海里的鱼群。当它们随着汪洋和潮水游过时,人们在海岸上看到的只是一片黑压压的鱼影,没有人会记起它们的样子,也没有人会叫得出它们的名字。

可如今,在于文国的镜头下,在这些小人物的眼神和神情中,人们看到了那个时代的印记。而他们自己也成为了一个时代的注脚,成为了历史记忆的一部分。

把镜头对准大时代下的小人物,对劳动群体和弱势群体的持续关注,这是于文国40年摄影生涯一以贯之的职业态度。从辽宁到上海再到北京,从部队到宝钢再到《工人日报》,于文国几经辗转,岗位几经变动,可始终不变的是他对“草根情结”的坚守。

这种情结的起源,和于文国的平民出身有关。1956年,于文国出生在山东一个贫农家庭。1975年底,高中毕业后,他当过农民工、民兵连副连长、生产队副队长,之后应征入伍,成了一名基建工程兵。正是在那里,他从一名转业的宣传干事手中接过一台4B海鸥双镜头反光照相机,由此开启了摄影之路。

正是因为这种经历,他特别能理解不同人物和角色的酸甜苦辣。于文国说,“我知道说什么话,他们爱听;我知道做什么,他们会让你拍照。”

“职业特点决定了有作为的摄影记者永远在路上,而这个手里拿着相机的行者,他的行囊中一定‘半是胶卷,半是书。”于文国是这么说的,也是这么做的。

在过去的40年里,于文国不是在拍摄,就是在去拍摄的路上。往往前脚刚回到家里,后脚又踏上了开往远方的火车。在华东记者站时,他一年到头几乎都在外面奔跑,就连过年也没待几天,就又出去拍农民工了。

1992年,于文国在青藏公路采访中因过度劳累和高原反应昏倒在五道梁;1993年3月,他又在采访两会期间,因半个多月凌晨后发稿,每天仅睡两三个小时而累倒在人民大会堂二楼;1998年,他先后42天在江西、黑龙江、湖北等抗洪救灾现场采访,和灾民们受同样的罪,与官兵们吃同样的苦……

为了拍摄鸟巢的建设过程,他先后50次走进鸟巢,在那从下午一直待到晚上10点半。为了抓到最精彩的瞬间,他围着鸟巢的钢架来回地走,等到落地,双腿都在打颤。

大秦铁路、塔克拉玛干沙漠、南海石油钻井台、小兴安岭深处……他的摄影足迹遍布中国32个省市自治区。

“和平时期,承载改革成败与建设艰辛的,最后都是普通的劳动者。”于文国如此解释,他对小人物的执着。

从照片里读出时代

有人在看了于文国的摄影展后,问过这样一个问题:“为什么你的照片总能让人读出时代?”

于文国坦言,这与他的摄影观有关。“优秀的新闻照片‘既是今天的新闻,又是明天的历史。所以,摄影记者的新闻敏感和史学思维同样重要。”

很多人认为,摄影记者是年轻人的职业,但于文国却觉得,他最佳的职业状态是从40岁开始的。因为这时候,他的知识储备、生活经历、阅历视野都积累到了一定的程度。在拍每一张照片时,他心里想的不仅仅是照片本身,而是照片所要关照的社会。

如今,在干了40年摄影,从摄影部主任的位置上退休了,却依然没有停止摄影的脚步。

这次沿着当年采访过的路线重返野马川,更发生了让他没有想到的事儿。由于没有留下联系方式,他已和当年的小煤窑矿主失去了联系。他拿着照片向司机打听是否见过照片上的人时,司机出乎意料地答道:“这是我表姨夫。”

这一路的拍摄更让他感慨良多。21年前,他从毕节到野马川要花费4个半小时;如今,只用了1个小时,而且这里不仅修了高速公路,还通了高铁。

李小才说,原来由于道路不通畅、运力不足,他开小煤窑的效益始终很低。后来政府开始整顿非法小煤窑,他的两个小煤窑先后被关闭,之后他和妻子回到村里种田至今。

“山还是那些山,人还是那些人,但由于近些年来发展理念的变化和产业结构的调整,野马川的天空亮了、植被绿了、街道新了、道路通了、笑声多了……”于文国在《21年后,重返野马川……》的摄影专题中如此写道。

社会在不断发展,于文国照片中反映的很多社会问题,如今也大多成为了历史。

农民工问题最为典型。现在,一名农民工从安徽阜阳到上海打工,坐K字开头的火车也只需要9个多小时。原来,他们需要大半夜露天排队买票,现在,企业帮着订农民工团体票。尽管劳动纠纷依然存在,但农民工的维权意识在不断增强,维权的渠道也越来越多元。

过往,建设了城市的农民工却被当成外来者,挡在了城市生活之外;如今,越来越多的城市出台了鼓励农民工进城安居的政策,无论是医疗还是教育,公共服务均等化的进程在不断向前推进。

最近这几年,于文国又去过许多工地。一个直观感受是,和以前相比,他们工作和生活的环境都得到了极大的改善。板房里安装了空调、饭菜不再是清汤寡水、活动区覆盖了WiFi。基础设施的建设,让工人们在工作时间之外,可以阅读、上网、参加体育运动……在寒暑假,企业还会组织员工家属到工地探亲,并为他们提供各种便利。

于文国一直相信,正是千千万万个小人物的命运汇成了轰轰烈烈的大时代。是千千万万个普通人用智慧和汗水一浪高过一浪创造着历史。