基弗的绘画:图像与语义的裂隙

2018-09-10李心沫

李心沫

基弗出生于战后德国的废墟之上。这仿佛成为一种宿命,在基弗漫长的艺术生涯中,废墟成为他不断表现的主题。他的画面是凝重,晦暗,荒凉,空旷,动荡不安的,充满了恐惧和死亡气息。他的作品往往用巨大的画幅和俯视的角度,营造一种恢宏开阔的气息,通过粗砺豪放的笔触和富于质感的材料和肌理赋予画面一种巨大的能够将人吸附其中的力量和气势,作品中通过对各种意象的运用而产生一种神秘和玄奥的特质。这些作品就像一道道谜题,被人们不断地观看和谈论,似乎可以无限地接近,却无法真正地到达。画中的意味似乎异常清楚,并且给人的感受是如此强烈,但却无法用语言表述清楚那个意味到底是什么。这些作品是隐晦的,象征的,诗性的。正如基弗在访谈中所说的他不是直接描绘战争本身,而是在画他对战争的感受。

基弗喜欢保罗·策兰的诗歌,在他的作品里,有保罗·策兰的影子。保罗·策兰用充满象征和隐喻的文字意象构筑了一个有关二战的诗歌世界,那里充满死亡,恐惧与黑暗。保罗策兰经历了二战,集中营,他目睹了战争残酷和血腥,二战成为根植于他生命中的不可逃避的噩梦。然而他并没有描写战争本身,他不是揭露,不是批判,没有痛斥,没有哭诉,他只是安静地编制着诗的语言,他选择和排列那些词,以不寻常的方式拆解它们,又连接他们,串联起不可思议的诗行。他熟悉诗的语言,他对语言有特殊的敏感,他创造了一种独特的只属于他的语言来描述二战,他没有用现实主义的方法直接描写二战,他只是在描述二战投射在他心灵的那道阴影。保罗·策兰创造了一座二战后诗的巅峰,而他的伟大之处不仅在于其作为犹太诗人对二战的书写,而在于他在诗歌语言上的贡献。基弗所走的是与保罗·策兰一样的道路,他所表达的内容也是关于二战,而他和策兰一样,他所看重的是绘画语言。他并不直接表现战争的具体场景,而是运用象征和隐喻的方式创造视觉的意象来表达一种对战争抽象的感受,有关恐惧,死亡,与灾难,是激发他创造的内核,这个内核不断裂变,辐射,生成,弥漫,将那些与之产生联系的形象语言凝结,联接,构建成一幅幅巨大的画面,他反复地描绘着废墟。基弗在策兰的诗中获得灵感,也获得对于艺术的认识。基弗办过“献给策兰”的展览,并且在他的画中反复吟咏着《死亡赋格》中的诗句:“清晨的黑牛奶我们夜里喝/我们中午喝,死亡是来自德国的大师/我们傍晚早上喝我们喝呀喝/死亡是来自德国的大师,他眼睛是蓝的/他用铅弹射你,他瞄得很准/那房子里的人,你金发的玛格丽特/他放出猎犬扑向我们,许给我们空中的坟墓/他玩蛇做梦,死亡是来自德国的大师/你金发的玛格丽特/你灰发的苏拉密斯”——保罗·策兰《死亡赋格》节选。基弗在1981年以诗中的“玛格丽特”和“苏拉密斯”为题创作了作品。在《玛格丽特》里,干枯的稻草生长于焦灼的土地,那些稻草幻化成一盏盏烛火,玛格丽特的名字写在画面上。玛格丽特是浮士德中主人公的妻子,因为爱上浮士德而陷入牢狱,她拒绝浮士德的营救而接受惩罚。从某种意义上讲,玛格丽特的身上似乎投射了德国人的命运,在另外一幅《你金发的玛格丽特》里面,在被收割过的大地上空悬置着金色的麦秆。画中并没有出现具体的玛格丽特的形象,玛格丽特被抽象为一束麦秆,以及成为写在作品上方的倾斜的字迹,这些字句来自于诗句。文字的引入让画面多了一个层次,在具象的名称与抽象的画面之间形成一个巨大的断裂感,这个断裂给作品扩充了想象空间,使人们辗转于语义与图像之间,寻找他们内在的意义和关联。这是基弗的作品中常见的手法:他在图像和图像之间以及文字与图像之间创造跳跃和间隔,以非对应的关系生成意义的歧变。基弗的作品恰如保罗·策兰的诗,需要动用所有的知识、思考和想象才可能接近但却无法到达一件作品的内部。

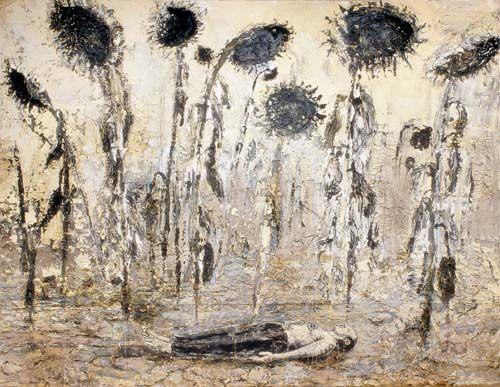

基弗的绘画其实已经溢出了绘画本身,而使作品具有了雕塑性。他将不同质感的材料,诸如泥土,灰尘,凝胶,乳剂,颜料等等结合在一起。这些材料恰如其分地表达了他所要表达的主题。所以他的画面就出现了仅仅是油彩无法达到的表现力,他对材料的运用可谓大胆而富有想象。也正是由于综合材料的运用,而使他的画面产生一种富于质感的视觉效果,丰富的变化,不同的质感,厚重的颜料,丰富的肌理,晦暗的色调,产生一种沉重的历史感与沧桑感,灰尘和泥土的运用加强了画面的废弃与破败感,使我们不禁想到德国战后被轰炸后一片废墟的情景。除了这些绘画材料之外,他还大量地运用具有象征意义的物件拼贴构造画面,形成一个个具有深意的画面意象。比如基弗常常运用到白色的衣服这个符号。在基弗的很多作品中,都能看到衣服的意象。这些大大小小的衣服,散落在巨大的废墟中,成为人的死亡的代码。基弗没有直接去描绘死亡的人,而是出现了跟死者相关的物,一些遗物,可以让人们直接联想到死亡之物。这正是他的高明之处,就是他总是避开人们对于战争场景的习惯想象,而是运用跟战争与死亡相关的意象用以暗示和作为象征。这样的方法不但没有削弱作品的力量反而增强了作品的力度,这种力度不是战争本身,而是艺术家通过视觉语言创造了对战争的想象。当我们来到画面前来寻找二战的时候,二战已经转换为一本本沉重的铅制的书,和在废墟中遗落的死者的衣裳,或者头发。这些不是死亡本身,而只是死亡的遗迹,但是这些遗迹会给人带来对死亡的幻想,而对于死亡的幻想往往比面对真实的死亡本身还要可怕。这正是艺术所带来的震撼,艺术不是一种对现实的复写,而是构造另外一种真实——想象的真实。其实,当人面对真正的死亡的时候是没有恐惧的,只有当我们阅读和谈论死亡的时候它才变得恐怖。也就是人的情感很多时候是被艺术创造出来的,同时人又运用这些情感创造艺术。

基弗所运用的方法正是策兰写诗的方法,只不过基弗是用视觉的语言在写诗。他运用了大量的意象,以及运用意象之间的转折与关联,形成作品内在的意义链。他像一个诗人那样熟悉,了解,甚至善于运用神话,宗教与哲学,他对于世界的思考建基在视觉语言与文字语言之上。在他很多的作品里,都会出现一些文字的内容,这些文字往往是与画面内容无关的,这些文字和画面之间形成一种裂隙,但是正是这种隔离,给作品创造了另外一个空间维度,就是在图像和语言之间的意义层,需要人们通过自身的知识,积累和想象来缝合。所以基弗的作品总是令人费解,显得深奥难懂。这也正是基弗的特别之处,就是他的作品不但提供视觉的象征性,也提供语义的隐喻性,在视觉与语义之间,他会留下大段的空白和沉默,就像诗句与诗句之间的跳跃性,你需要反复地思索和追寻才能使其中的意蕴不断显现,但是你还是不能到达,其实作者本人也未必能够真正的清楚其中的逻辑关系和终极意义,因为这个世界本身就是用邏辑无法解释的,我们所一直认为的终极意义其实也是不存在的。

基弗是个矛盾的统一体,他的言行还有他的画作里经常会出现许多与人们的期待相违背的地方,比如他对瓦格纳的迷恋,他所描绘的建筑废墟系列作品中出现的都是纳粹时代建筑,还有他年轻时候在不同的场景中行希特勒式的军礼,这些都曾遭到过人们的非议和费解。但是我们又看到他对保罗?策兰的迷恋,对犹太教的神往,他的思想结构是极其复杂的,他接纳了太多的东西,他的思想可以追溯到不同的文化来源,有古希腊的,有希伯来的,有现代哲学的,也有北欧神话的。他的作品是不同文化的交杂与混生。但最重要的是他的作品里我们看到的是一种对世界和人类的悲悯。他虽然声称自己不相信任何的人格神,但他还是受到了宗教精神的影响,在他的作品里无处不在的死亡感,废墟感,吊亡感,悲怆感,以及毁灭感都来源于一种宗教精神。

基弗的艺术是根植于德国的思想和文化的土壤的,他的作品中所表现出来的对于历史,文化的思考和兴趣是德国艺术的一个重要特征。博伊斯就是一个典型的例子,他具有广博的知识和经验,他对哲学,宗教以及政治等等都充满思考和探索,并且将这些思想和藝术结合在一起,形成具有许多具有神秘主义,哲学意味乃至政治色彩浓厚的作品。基弗的作品中,我们能够感受到他从博伊斯的艺术精神中所传递下来的某些东西。基弗曾经求教于博伊斯,无论是传闻的他师从博伊斯还是如他所说的只是通过书信的方式交流,但是很显然,基弗是受到了博伊斯的某些影响和启示。但是他又避开了博伊斯直面社会与政治的做法,避开了街头与行动而将自己关进画室,用象征和寓意创造着自己独立的艺术世界。

二战之后,德国兴起新表现主义的潮流,一方面是延续欧洲绘画的传统,借用后表现主义的语言特征表达战后德国的时代精神。同时德国新表现主义的兴起也是作为对美国抽象表现主义的一种回应。德国的新表现主义和美国的抽象表现主义都是对表现主义绘画的继承和延伸。但却带有不同的精神气质和发展方向。美国的抽象表现主义将表现主义向抽象性的形式语言上发展,而德国的新表现主义则是将表现主义向具象性、表意性和思想性的方向上发展。无疑,基弗的绘画是德国抽象表现主义的一座高峰。他的绘画不但将表现主义的绘画语言的运用推进到一种极致的状态,他还熟练地运用了后现代艺术的一些方法,比如拼贴的运用,图片的运用,还有装置的介入,使它的绘画已经超越了传统意义上的绘画概念,甚至是表现主义的传统,而具有了一种当代性。他注重形式语言的探索,但是他没有停止在形式语言上,他运用形式语言意在表达一种内在的思考和对世界的反思。他所表达的内容虽然来源于二战,其实又不局限于二战,而是联系古老的神话和宗教,探讨了一种普遍的人类文明的东西,所以基弗的绘画即使到现在还是有其生命力,就在于他的方式和他的绘画所揭示出来的东西具有一种广义性,多义性,以及总体性。从而也具备了一种超越具体时间和地域性的特征。他的绘画建基于现代主义,但却指向一种当代精神。

无疑,基弗在绘画的领域是位集大成者,他是少有的同时具备深厚的文化思想性,又具有旺盛的艺术创造力的艺术家,他对绘画语言的探讨和对材料的运用充满了创造与想象,他对历史文化的省思也具有超越性的。加之他的通过绘画表现出的强大的精神世界和恢宏气势也足以能够震慑人心,从而使他和他的艺术成为我们无法回避的存在。