工科留学生的“梯次化”实践教学模式研究与探索

2018-09-08郝建军王卓鹏

郝建军,王卓鹏,颜 斌

(山东科技大学 电子通信与物理学院,山东 青岛 266590)

自20世纪末以来,随着我们国家在国民经济、科学技术、社会生活等方面的不断地发展,以及在全球影响力的不断提升,许多其他国家的学生选择中国作为他们学习和深造甚至工作的目的地。而我国高校也都非常重视海外留学生的教育工作,将其视为教育国际化的重要特征。然而,目前我国整体高等教育无论是从理念和模式,相对于欧美国家来说都相对落后,在培养和提升学生学习、实践能力方面的效果并不好,尤其在工程实践学科教育方面,师资、实验室、课程体系等方面建设情况更不容乐观,许多学校缺乏在海外留学生教学方面的经验,不重视留学生的个体特点和文化背景的差异,而将国内学生的教学经验生搬硬套到留学生教育,导致留学生教学效果大打折扣。

在过去100年间,电子与信息技术得到了突飞猛进的发展,时至今日,电子信息类专业的特点依然是技术日新月异、靠创新驱动等。以4G、WLAN、超宽带等为代表的通信技术的广泛普及和迅速发展,也对通信专业的教育教学提出了一个挑战,即技术的发展和更新也对该类专业人才的素质提出了更高的要求,必须紧跟技术发展步伐,知识不断地更新[1]。电子信息类专业与工程实践结合得非常紧密,这就要求教师在知识结构方面,课程体系在内容和形式方面,均有很高的更新率。在通信专业实验实践教学方面的研究很多[2-5],文献[6]针对地方普通高校的科研水平现状和实践教学投入情况,提出了一种旨在提高大学生科技创新能力的实践教学培养模式,以将课外实践、竞赛纳入教学体系作为促进提高本科学生实践动手能力的动力。文献[7]提出了应用型本科电子信息工程专业学生“递进式项目驱动”的实践课程体系,以机械制图、印刷电路板设计/EDA课程、单片机课程设计、嵌入式设计构成知识由简单到复杂的递进式实践课程群,但并没有项目驱动的具体措施。文献[8]等依托共享型、共建型和产业型的不同实践教学硬件条件,设计了一种基于基础分析、综合应用、工程设计和技术创新等能力的多维结构实践教学体系。在来我国留学生的实践教学方面,实践教学的研究绝大多数是关于医学(包括药学)专业的,而针对通信专业留学生实践教学的研究却并不多。

山东科技大学从2006年开始招收通信工程专业外国留学生,实施全英文授课,并就此开展了英语授课教学研究[9-10]。通过这10年的教学观察和研究发现,外国留学生在许多方面都有不同于中国学生的独特之处,尽管来自亚、欧、非洲的十多个不同国家,但他们在实践课程方面的自我学习能力一般要强于中国学生,也有着比中国学生更强烈的欲望和浓厚的兴趣,但知识基础普遍不如中国学生。相比而言,女生在实践课程方面的学习欲望和表现出来的能力普遍不如男生,且兴趣点多集中于软件设计方面。鉴于此,教学模式和课程体系也应随之做出一些相应的改革和设计。

1 留学生特点分析

山东科技大学的留学生大部分来自亚洲和非洲的一些国家:巴基斯坦、蒙古、越南、尼泊尔、斯里兰卡、加纳、刚果、尼日利亚、津巴布韦和吉布提等国家,也有少数来自韩国、德国等发达国家的交换生。地域、国家、宗教、文化习俗上的不同,使得留学生之间以及他们和中国学生之间的个体差异较大。这种差异表现在3个方面:1)文化背景和价值取向的差异;2)知识基础和学习能力的差异;3)探求知识的欲望和愿景规划的差异。

通过几年的观察,总结了亚洲留学生和非洲留学生之间存在的文化差异。总体来说,亚洲留学生相对比较规矩,极少当面对教师提出质疑或表达自己的意见,讲究团队合作;非洲留学生则重视个性,他们课堂表现活跃,敢于提问题并表达自己的不同意见。知识基础方面,斯里兰卡的学生整体基础较好,巴基斯坦、孟加拉国等其他南亚国家次之,但总体情况也较好;西亚、北非阿拉伯国家的学生的基础良莠不齐;非洲国家学生之间差异比较大,少数基础比较好,大多基础较中国和南亚学生差。知识背景尤其是数学基础知识对工科专业的学习有着较大的影响。与中国相比,国外(东亚国家除外)的中小学教育在数学知识方面明显要弱一些,而来自不同的国家的留学生,其知识背景尤其是数学知识有较大的差异。他们中有读完高中直接过来留学的,有读了两年的专科(junior college)后来的,还有的没上过正式的高中(senior high school),有的学生具有一定工作经历。知识基础的良莠不齐使得教师在授课方面的难度大为增加。

在对未来的规划方面,亚洲学生更倾向于倾听父母的意见,而父母也乐于为孩子未来的发展出力;非洲学生则对自己未来的规划比较清晰,自己做决定,很少听他们说自己的父母让他们如何;西亚北非阿拉伯国家的学生在对未来的规划方面倒是表现了一定的独立性,但自己的人生或职业愿景并不是很清晰。至于对自己毕业后继续深造还是参加工作方面,留学生之间并没有表现出地域性差异,都是有一部分同学打算毕业后直接参加工作,另一部分则希望攻读硕士,还有一部分同学还没想好。

留学生毕业后的选择不同导致他们需求知识结构有所不同;另外他们的本身的知识基础、能力也有较大的差异。这种情况下,以“差异化”教育为指导思想,对实践课程体系和模式作了改革,尊重差异、因材施教,以期能使他们最大限度地提升自己的知识水平和实践能力。

“差异化”是一个敏感的主题,看似有悖公平原则,但实质恰恰是遵循公平原则,学生之间知识结构、思维方式和认知能力的差异是客观存在的,这点在海外留学生群体上的体现更为明显,这对其当前在知识基础和实践能力的不同的特点,采用不同的课程进展模式、不同层次的课程内容更适合他们之间的差异性,恰恰体现了以学生为中心的教学方式[11]。

2 实践课程体系和模式的规划

经过多年的探索,在专业实践课程体系的调整和构建中,设计了分层次渐进的体系结构,遵循“基础理论知识学习—设计能力培养—系统设计能力培养—工程实践能力培养”的实践教学培养思路。根据学校特点,对专业阶段的除课程中包含的实验以外的实践类课程做了一些调整和内容改革,将专业实践课程体系规划为如图1所示的4个层次。这种划分也与文献[12]提出的5“C”(cognition,conception,collaboration,consistency,and creativity)学习理论相吻合,只不过是在实践课程学习的延伸,整合为理解(conceiving)——实现(implementing)——合作解决问题(collaborative problem solving)——工程实践(practical engineering)4个阶段。

第一层次包括:1)基础实验,即验证性实验,课内或单开的实验课;2)电子工艺实习。 第二层次包括:1)基础课程设计,单门课的课程设计;2)生产实习。第三层次包括:1)创新性试验;2)综合性课程设计。第四层次为最后一学期的毕业设计,或工程实训+毕业设计(毕业设计的前4周到校外实习基地实训,毕业设计是围绕工程实训内容开展的,也可以成为毕业设计。各个层次设计成阶梯状,如图1所示,图中的虚线创新性实验和工程实训+毕业设计不是必修科目,但可以取代毕业设计这一环节。

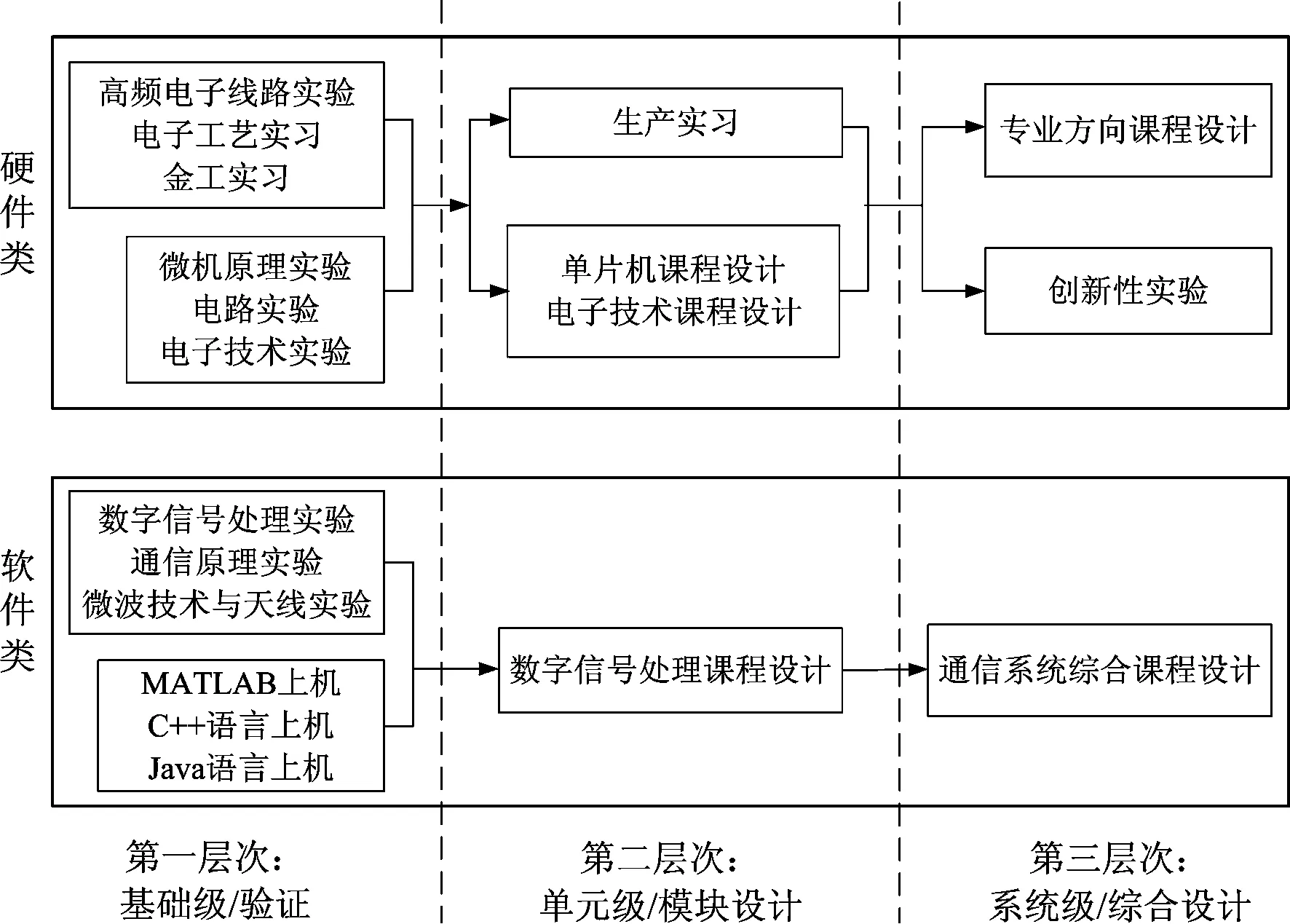

整个体系的实践课程按进展纵向划分为软件和硬件两大类,除最后一个学期的毕业设计之外,将前面三年半所有的实践类课程划归至3个层次,第一层次包括课程附带的实验、上机和工艺实习,如电路实验、C++语言上机、电子工艺实习等总共有9门课程;第二个层次包括单科课程设计如电子技术课程设计、单片机课程设计以及数字信号处理课程设计和生产实习;第三层次就是综合性课程设计,即通信系统综合课程设计和专业方向课程设计,以及创新性实验,具体内容如图2所示。

图2 实践课程任务关系图

整个实践课程体系划分硬件类和软件类两个纵向主线,各门实践课程的前后承接关系如图2所示。由于第四层次的课程只有毕业设计(包括带工程实训的毕业设计),因此图2中没有画出。整个课程体系的每一个阶段(stage),也都可以选择不同方向的设计任务(侧重软件型或侧重硬件硬件型)。这样,学生不仅可以选择不同的层次路线。

3 课程体系改革相应措施

为保证梯次化实践课程教学任务的顺利实施,采取了以下5项措施。

1)实践课程模式的可选择制。

梯次结构的课程体系提供了多种模式供选择,对于基础好、能力强的外国留学生,他们可以选择stage1—stage2—stage3—stage4模式,对于知识基础较差、能力较弱的外国留学生,他们就可以选择stage1—stage2—substage3—substage4这一模式,当然如果个人有强烈的意愿,即最后阶段不愿选择难度较大的毕业设计课题,他们也可以选择模式stage1—stage2—stage3—substage4,不过并不推荐;除非特殊情况,stage1—stage2—stage3—substage4是不允许选择的,因为工程实训+毕业设计的难度要明显高于毕业设计。如果个人有强烈的愿望,经过指导教师评估,也是可以选择的,不过要付出加倍的努力。所有的课程进展模式并不是一开始确定不变的,学生可以在进行过程中适当调整,但不允许变动很大。

前两个阶段是基础阶段,所有学生都必须学习硬件和软件的一些基本开发知识,自第三阶段(stage 3)开始,在每一个阶段学生也可以根据自己的特点选择侧重软件类或侧重硬件类的实践课程模块或设计任务。

2)任务小组制。

stage3中的设计任务量较大,实施小组制,在“强弱”搭配原则上,由同学们自由组合,自行进行任务的分割和分配,只需要把分工的情况报告给课程指导教师。小组制有利于培养学生的团队合作精神,尤其是对强调个人价值的非洲留学生。同时这种强弱搭配也有利于基础稍差的同学能力上的提高。

3)实践教学小组制。

配备英语口语好、实践能力强的指导教师与研究生助教组成的实践教学团队。英语好、有工程实践经验的教师本身就是稀缺资源,为解决这一问题,采取的办法就是配备研究生助教,设置研究生助教岗,选择口语好的研究生与指导教师共同指导留学生的实践课程,实践课指导小组一般是“1+2”制,即一个指导教师配2个研究生。

4)成绩的判定。

stage3的课程采取的是小组制,一般由2~3个成员共同完成,由于分工不同,所承担的任务的难度也不同。成绩的判定是以小组共同完成的任务情况为参考,每个成员的成绩依此为基准,根据其承担任务的量、难度和完成情况进行成绩升级或降级的浮动,项目组的成绩很大程度上决定了个人的成绩,这就迫使他们不得不以集体利益为重。stage4的毕业设计与工程实训+毕业设计,因为后者的难度要明显高于前者,因此最高分可以是优秀,而前者最高是良好。

5)课外创新实践和学科竞赛成绩的纳入。

实践能力强的同学可以参加如全国大学生电子设计大赛、全国飞思卡尔智能汽车大赛、山东省机器人大赛、全国信息技术大赛等学科竞赛,或者参加教师的实际科研项目。如果在竞赛中获奖或在正式立项的工程项目中承担科研任务,依据获奖能级和指导教师对承担科研任务工作量的评估,学生可申请免修某些选修实践课程如创新性实验等,但获得相应的学分。

4 实施效果

通过对实践教学改革的具体措施实施效果来看,学生的实践课程成绩和动手能力提升在以下3个方面有明显改善。

1)保证了能力强、基础好的同学能够得到更多的实践机会,大部分学生的工程实践能力有了很大的提高。改革后的课程体系和模式,能促使学生提前了解课程模式和内容,使学生在选择实践任务群上有了更大的自主余地,他们在完成实践课程任务时的主动性就更强,学以致用能力的提升也颇为明显。学生在进入毕业论文阶段,其动手能力表现得到导师们的一致认可。

2)小组制的实施有利于能力强的同学带动大部分的同学在实践能力上的提高,同时也能促使同组的同学之间相互帮助。由于项目组的成绩很大程度上决定了个人成绩,唯有共同努力合作才能让大家都能获得好的成绩,这客观上培养和强化了他们的团队合作精神,为以后参加工作与同事间的合作打好基础。

3)指导教师更容易选择动手能力强的同学组队参加课外设计大赛。同中国学生一样,留学生对于参加课外大赛的态度也比较积极,缺点也跟中国学生一样,目的仅仅是获奖。但与中国学生不同的是,中国学生组队时还有一定的默契,使得全组的队员在能力上基本匹配,而留学生则不然,多数都认为自己能力强,在比赛准备过程中经常出现队员内讧和冲突。经课程体系改革实验后,留学生参赛的质量有了明显提升,分别获2014年和2015年山东省机器人设计大赛一等奖1项和二等奖2项。

5 结束语

在当前留学生生源质量参差不齐的情况下,为提高学生的工程实践能力和就业竞争力,以课程任务“分类化、梯次化”为指导思想,对专业阶段的实践类课程进行了规划和改革,将整个实践体系设计为软、硬件两主线齐头并进的、层次分明的实践任务群,形成了梯次化、体系化的实践类课程体系,这种规划既有利于不同知识基础和不同愿望的学生的自主规划,又能促使合作的小组成员共同提高,从2010和2011两级学生的实施效果来看,确实达到了这些目的。