主观幸福感与居民创业

2018-09-07于文超

于文超 陈 刚

一、引言

中国经济已进入了转型升级的关键时期,更加重视供给侧的改革成为中国经济改革的着力点。因此,繁荣企业家精神对中国经济在未来改革和增长极端重要。企业家通过实现新的要素组合,引进新产品,引用新技术,开辟新市场和实现新的企业组织(熊比特,1991[1]),进而有助于促进结构升级和经济增长。大量的经验研究证实,企业家的创业活动不仅创造了大量新的工作岗位并增加了就业(Decker等,2014[2]),而且促进了“创造性毁坏”的创新型经济增长(Beugelsdijk 和 Noorderhaven,2004[3])。正是源自以上共识,2017年9月,中央首次出台意见聚焦企业家精神,强调为弘扬企业家精神营造良好外部环境①资料来源: 新华网,http://news.xinhuanet.com/2017 -09/25/c_1121722103.htm。;党的十九大报告更是明确提出:激发和保护企业家精神,鼓励更多社会主体投身创新创业。

创业活动是企业家精神的直观体现,近年来,有大量文献从宏观政策环境和微观个体特征两个层面考察了创业活动的决定因素,并对促进创业的有效路径进行了系统探讨(陈刚,2015[4];倪鹏途和陆铭,2016[5];尹志超等,2015[6];李涛等,2017[7])。同时,随着幸福经济学研究的兴起,很多学者注意到幸福感这一情绪因素对个人行为决策的影响,强调幸福感对于改变个人亲社会行为和风险偏好的重要作用(李树和陈刚,2015[8];Rao 等,2016[9])。然而,幸福感将如何影响个人创业决策?其影响机制如何?这个问题在现有文献中并未得到系统评估。而厘清这个问题的答案不仅有助于补充和完善幸福感影响个人行为的研究文献,而且对当下中国经济转型升级也有着重要的政策含义。

鉴于此,本文基于3期CGSS数据,系统探讨主观幸福感对个人创业决策的影响及其机制。在使用地区平均温度作为幸福感的工具变量基础上,IV Probit模型回归结果证实,更高幸福感会显著提高个人创业概率。同时,幸福感对“自我雇用”型和“自己是老板”型创业均有显著正向影响。进一步的机制检验表明,更高幸福感能丰富个人社会资本,却降低了个人风险偏好,这表明增加社会资本是主观幸福感提升个人创业概率的重要机制。

本文的贡献主要体现在两方面:第一,已有文献考察了幸福感对个人工作效率、亲社会行为、消费和储蓄决策、风险态度等方面的影响,但缺乏针对幸福感如何影响个人创业决策及其影响机制的系统研究,本文为深入理解幸福感的经济效应提供了新证据。同时,本文还凸显了个人主观情绪因素在创业决策中的重要性,扩展了观察中国居民创业行为的研究视野。第二,本文回应了中央政府日益强调“让人民生活得更加幸福、更有尊严”这一执政理念的积极意义。中国党政高层以提高人民幸福感为最终目标的执政理念的转变与中国经济转型升级的目标在实际上是高度契合的。因为,人民幸福感的提升有助于繁荣中国的企业家精神,进而促进经济结构的转型升级,而经济结构的转型升级反过来也有益于更好地提升人民的幸福感。

文章之后的结构安排如下:第二部分为文献评述与理论分析;第三部分为研究设计,包括数据说明、模型设定、描述性统计;第四部分为实证结果分析;第五部分为影响机制检验;第六部分为研究结论。

二、文献评述与理论分析

经济增长和政府政策的最终归宿是提高国民福利,而缘于幸福感是个人主观福利的一种直接度量,使得对幸福的经济学研究成为一个重要且热门的课题。现有文献研究大多关注居民幸福感的决定因素,从外部制度环境和微观个体特征两个方面普遍证实了居民收入、信任、宗教信仰、教育经历、关系网络、地方政府质量、空气污染、民生环境等一系列因素对居民幸福感的显著影响(Frey和Stutzer,2002[10];刘军强等,2012[11];陈刚和李树,2012[12];Jiang 等,2012[13]; 杨继东和章逸然,2014[14]; 阮荣平等,2014[15];周绍杰等,2015[16])。随着幸福经济学研究的兴起,越来越多的学者将研究注意力转向主观幸福感如何影响人们的行为决策。在心理学研究中,情绪意指个人的情感及其独特的思想、心理和生理状态,以及一系列行动的倾向,预期情绪(expected e⁃motions)和即时情绪(immediate emotions)都显著地影响着个人的决策和行为(Isen,2008[17];Rick和Loewenstein,2007[18])。同时,幸福感作为一种典型的正向情绪(如乐观、热情、帮助他人),势必对个人的行为选择和行为结果产生重要影响(Andrews和 Withey,1976[19])。

国外文献使用实验经济学方法,证实了正向情绪能显著促进个人亲社会行为(pro⁃social behaviors)(如互惠、慷慨、利他等),抑制那些因愤怒而对他人实施报复的行为(Capra,2004[20];Kirchsteiger等,2006[21];Hopfensitz 和 Reuben,2009[22]);而在相关博弈实验中,研究也表明幸福感更高的人对他人自私行为的负面评价更少,在集体行动中有更多贡献( Drouvelis 和 Powdthavee,2015[23]; Drouvelis 和Grosskopf,2016[24])。Guven(2011)[25]的经验研究还证实,幸福感能显著增加个人社会资本。除去促进了个人的亲社会行为,大量文献研究还发现幸福感能为个人带来可观的客观收益,包括提高了个人的收入和生产率(Oswald 等,2009[26];De Neve和 Oswald,2012[27])、提高再就业概率和再就业工资(Krause,2013[28])、减少个人过度冒险行为(Goudie 等,2014[29])等。

国内学者针对幸福感如何影响个人行为决策也进行了系统研究。李树和陈刚(2015)[8]利用2002年、2007年两期CHIP调查数据证实,幸福感与劳动力就业(失业劳动力隐性再就业)概率显著正相关。亢楠楠和王尔大(2017)[30]基于2010年 CGSS数据发现,较高的幸福感能促进居民环境参与行为。除此之外,更多文献关注幸福感对家庭资产配置的影响,但并未取得一致研究结论(叶德珠和周丽燕,2015[31];张海洋和耿广杰,2017[32];Rao 等,2016[9];周雅玲等,2017[33])。既然幸福感能显著地影响人们的行为选择,那么,幸福感可能也显著地影响了个人的创业决策。现有文献广泛证实,在微观层面,社会网络、风险态度、人际信任、金融知识、家庭背景、宗教信仰、认知能力等个人特征对家庭或个人的创业概率有显著的影响(Djankov 等,2006[34]; Yueh,2009[35];阮荣平等,2014[15];周广肃等,2015[36];尹志超等,2015[6];李雪莲等,2015[37];李涛等,2017[7]);而在宏观环境方面,住房制度改革、政府管制、市场准入、房价上涨、融资环境等也是影响创业活动的重要因素(Wang,2012[38];周京奎和黄征学,2014[39]; 吴晓瑜等,2014[40]; 陈刚,2015[4];倪鹏途和陆铭,2016[5])。

基于已有文献,主观幸福感可能通过如下两种机制影响创业活动:首先,幸福感可能决定着个人的风险偏好,进而影响个人的创业概率。创业过程充满了风险和不确定性(奈特,2005[41]),因而,只有那些有很高风险容忍的个人才愿意承担和忍受创业过程中的高风险和高不确定性,进而成功创业而成为企业家,这在大量文献研究中都得到了证实(Brown等,2011[42];Hvide 和 Panos,2014[43])。从理论上而言,幸福感等正向情绪对个人风险行为和风险偏好有正反两方面影响。幸福感更高的人具有更强的理性分析能力,对于风险活动的结果有更乐观预期,这将提高其风险容忍度,促使个人更愿意参与风险活动;然而,幸福感更高的人寄希望“维持”当前状态,在评估风险时更加谨慎和理性,具有更少的过度冒险行为(Goudie等,2014[29])。同时,有关幸福感与个人风险偏好的经验研究也未能取得一致意见。例如,Delis和 Mylonidis(2015)[44]证实幸福感越高的人投资风险资产的可能性越低,张海洋和耿广杰(2017)[32]利用中国家庭追踪调查数据也得到了类似结论;然而,Rao等(2016)[9]使用中国家庭金融调查数据的研究却发现,幸福感显著地提高了个人的股市参与率和参与深度。因此,从风险偏好的角度而言,主观幸福感对创业活动的影响存在方向上的不确定性。

其次,幸福感可能通过增加个人拥有的社会资本而促进创业活动。如前文所述,幸福感较高的人表现出更多亲社会行为,包括更愿意参与公共事务、更频繁地参加社交活动等,这无疑有助于丰富个人社会资本;而在宏观层面,地区幸福感也被视为地区社会资本的一个重要维度,与一个地区的信任水平、社会规范等密切相关(修宗峰和杜兴强,2011[45];修宗峰,2015[46])。进一步地,个人社会资本对推动创业的积极意义已得到文献广泛证实。作为社会资本的重要组成部分,丰富的社会网络能帮助个人获得更多民间融资,进而缓解潜在创业者可能面临的融资约束(Yueh,2009[35];马光荣和杨恩艳,2011[47];胡金焱和张博,2014[48])。同时,丰富的社会网络还能提供有效的风险分担机制,促使潜在创业者更愿意从事高风险的创业活动,并提供更全面、准确的创业信息,以帮助潜在创业者识别有效的创业机会。除此之外,较高幸福感还能提升个人社会信任水平,而信任能通过促进风险分担、构建“弱联系”、拓展社会网络等渠道促进创业(周广肃等,2015[36])。可见,从社会资本角度看,幸福感能通过丰富个人社会资本促进创业。

综合上述分析,现有文献大多关注客观因素对创业活动的影响,对于主观因素的考察却较少。本文将从主观幸福感这一角度出发,系统探讨其对创业的影响及其机制。

三、研究设计

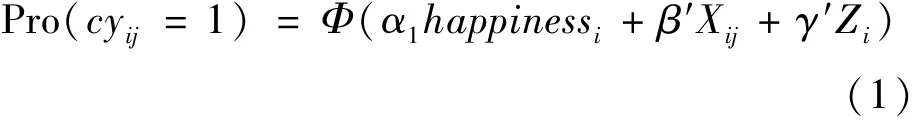

本文所使用的数据来源于2010年、2011年、2013年3期中国综合社会调查(CGSS)。CGSS是中国人民大学社会学系在全国范围内开展的大规模抽样调查项目,其提供的微观调查数据在学术界研究我国居民幸福感、创业、价值观等热点问题时得到了广泛应用。为了检验主观幸福感对居民创业概率的影响,参照阮荣平等(2014)[15]、陈刚(2015)[4]的研究,本文将回归方程设定为基于个体数据的Probit模型,如方程(1)所示:

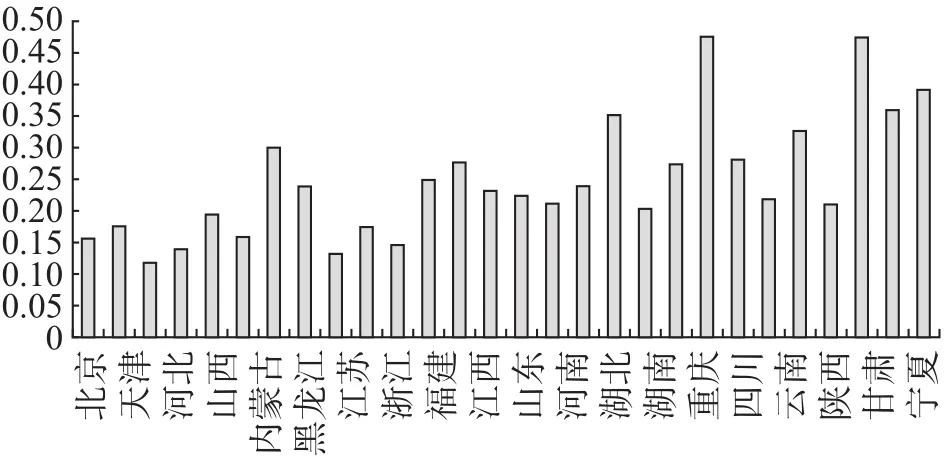

被解释变量cy为0-1虚拟变量,当个人在受访时从事创业活动,cy取值为1,否则取值为0。具体而言,当受访者选择工作状况为“自己是老板(或者是合伙人)”、“个体工商户”、“自由职业者”时,我们视其为存在创业活动,变量cy赋值为1;当受访者的工作状况为其他选项时,变量cy赋值为0。延续已有文献的处理方式[38],本文进一步将创业活动划分为“自我雇用”的创业(包括“个体工商户”、“自由职业者”)和“自己是老板”的创业活动,并分别使用二元虚拟变量cy_self、cy_boss定义这两种类型创业活动。以最近的CGSS2013调查结果为例,中国创业率排名前三位的省份分别是重庆(47.46%)、甘肃(47.37%)、宁夏(39.02%),创业率最低的分别为河北(11.63%)、上海(13.13%)、山西(13.77%),详见图1。当然,重庆、甘肃、宁夏三个省份的创业率明显高于其他省份,很可能与这三个省份的抽样规模远远低于其他省份有关;同时,不同省份创业率的差异也可能由地区产业政策、政府管制、国有经济比重等深层次因素引起。

图1 2013年中国各省份的平均创业率

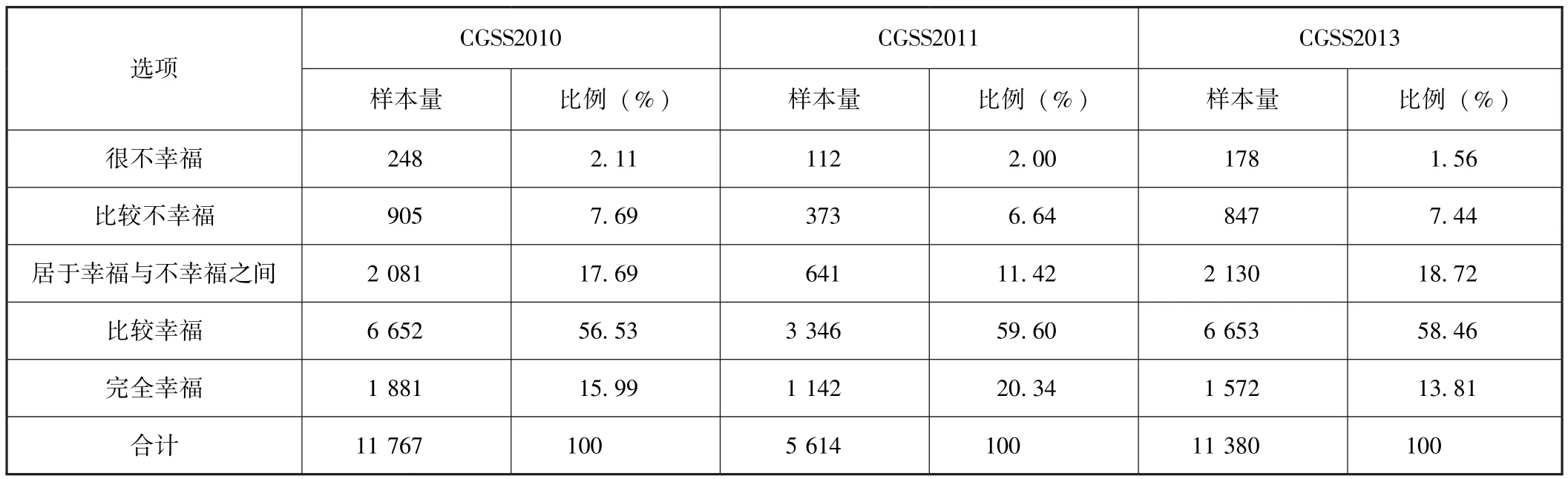

在方程右侧,happiness代表受访者的主观幸福感,问卷询问受访者“总的来说,您觉得您的生活是否幸福?”对应选项为“很不幸福”“比较不幸福”“介于幸福与不幸福之间” “比较幸福” “完全幸福”,我们依次将变量happiness赋值为1、2、3、4、5,happiness取值越大代表受访者幸福感越高。表1报告了受访者主观幸福感调查结果的分布情况。以回答“完全幸福”的受访者比例为例,2010年调查中这一比例是15.99%,2011年这一比例是20.34%,2013年这一比例是13.81%。总的来说,三次调查的受访者主观幸福感分布较为稳定,大部分受访者对自己的生活感到“比较幸福”“完全幸福”。

表1 受访者主观幸福感分布情况

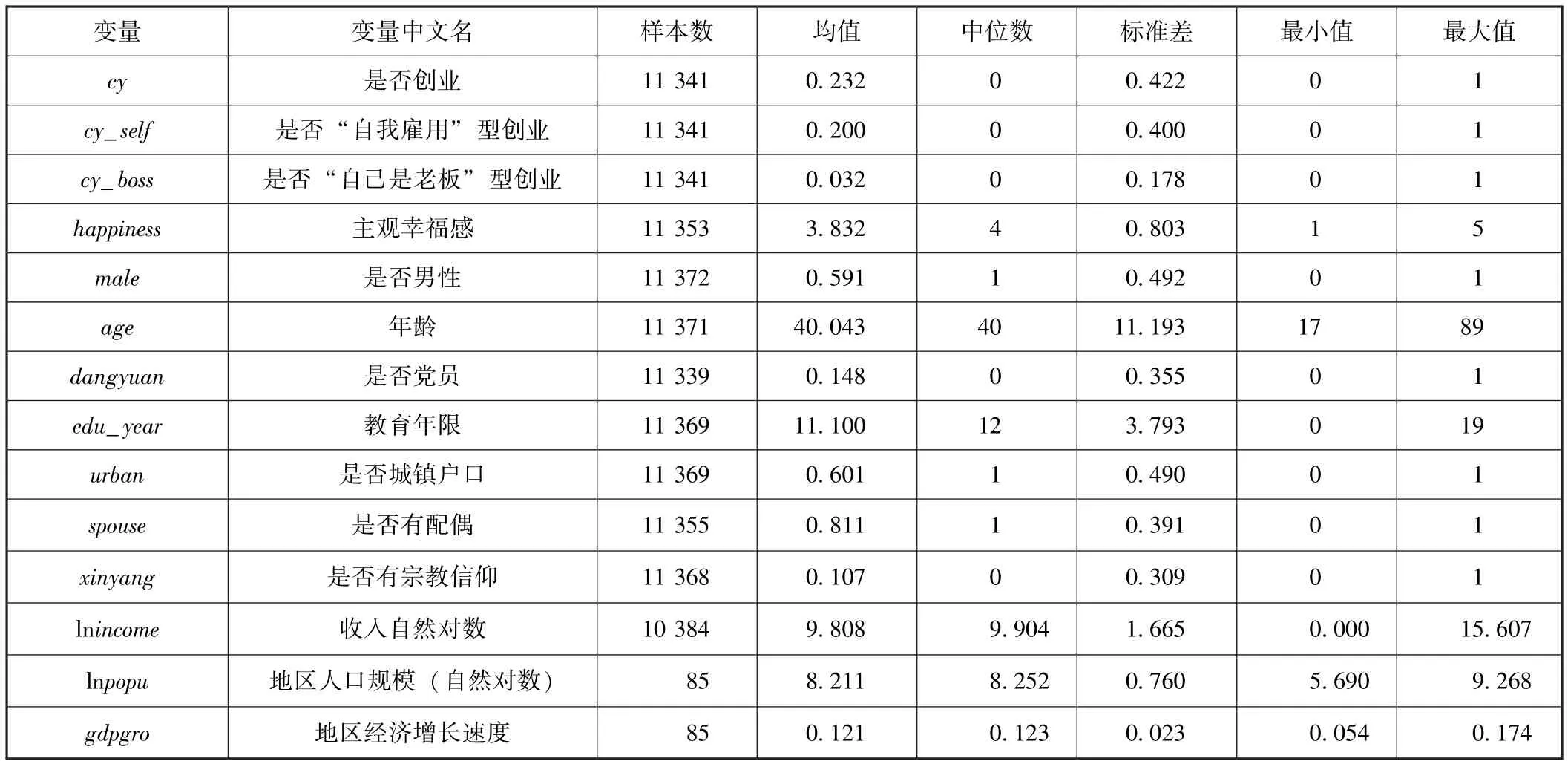

个人创业概率通常会受到两类因素影响:首先是个人特征因素X,包括:性别male,其中,男性赋值为1,女性赋值为0;年龄age及年龄平方age_squ;政治身份dangyuan,其中,中共党员赋值为1,非中共党员赋值为0;受教育年限edu_year,根据受访者的最高教育程度“没有受过任何教育/私塾”“小学”“初中” “职业高中/普通高中/中专/技校” “专科”“本科” “研究生及以上”,变量edu_year依次赋值为0、6、9、12、15、16、19;户籍变量urban,其中,城镇户口赋值为1,非城镇户口赋值为0;受访者是否有配偶,若有配偶,变量spouse赋值为1,否则赋值为0;受访者宗教信仰xinyang,若受访者有宗教信仰赋值为1,反之赋值为0;受访者收入水平lnincome,代表受访者滞后一期总收入的自然对数①为避免受访者收入水平income为零时造成变量lnincome缺失,我们设定lnincome=ln(income+1)。。另外,我们还控制滞后一期的地区人口规模lnpopu与经济增长速度gdpgro两类地区因素对创业活动的影响。因为人口规模扩张能够产生集聚经济效应,降低创业成本并促进创业活动,而较快经济增长能产生更多市场需求和创业机会,进而提升人们参与创业活动的概率与收益。考虑到2011年、2013年两年的调查数据并未提供受访者所在城市的信息,人口规模和经济增长速度是省份层面数据。

表2中汇报了主要变量的描述性统计。总体而言,有23.2%的受访居民在从事创业活动,这一比例高于2011年中国家庭金融调查(CHFS2011)得到的13.3%的家户创业率(胡金焱和张博,2014[48])。同时,在这些从事创业活动的受访者中,“自我雇用”型创业比例明显高于“自己是老板”型创业。happi⁃ness均值为3.832,这说明平均而言,受访者对生活感到“比较幸福”。变量male、dangyuan、urban、spouse、xinyang均值分别为 0.591、0.148、0.601、0.811、0.107,表明有 59.1%的受访者为男性,14.8%的受访者为中共党员,60.1%的受访者具有城镇户口,81.1%的受访者有配偶,10.7%的受访者有宗教信仰。变量age、edu_year的均值分别为40.043、11.100,可见,受访者的平均年龄为40.1岁,平均受教育年限为11.1年。

表2 主要变量描述性统计

四、实证结果分析

(一)基准回归

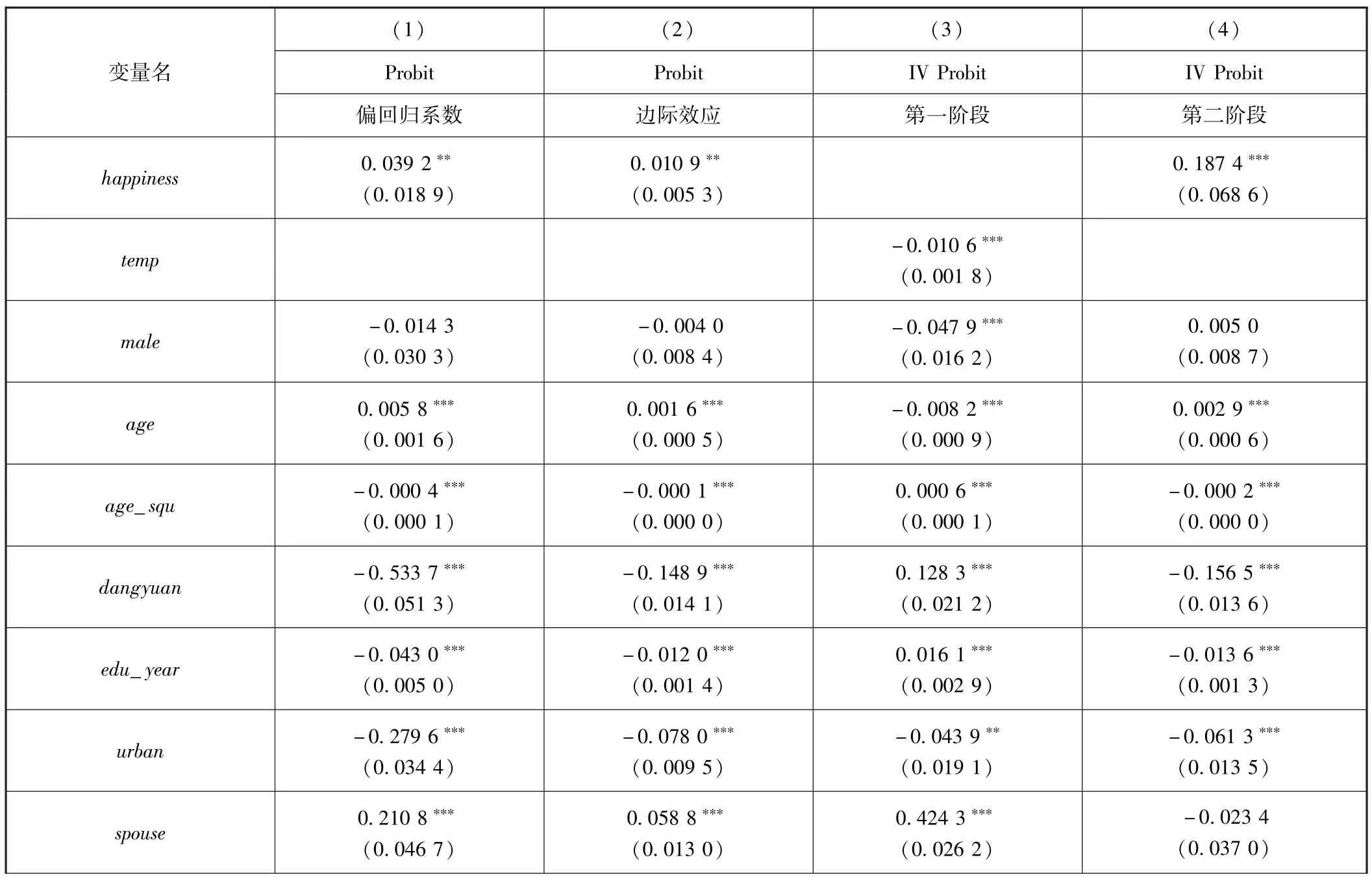

表3前两列报告了针对方程(1)进行Probit模型估计的偏回归系数与边际效应系数。为便于经济学解释,我们主要关注第(2)列报告的各解释变量的边际效应。在控制相关因素的基础上,表3第(2)列结果显示,变量happiness系数为0.010 9而且在5%水平上显著,这初步表明较高幸福感有助于提升个人创业概率,平均而言,个人主观幸福感每上升一个标准差(0.803),个人创业概率大约上升0.875个百分点。

控制变量中,年龄与创业概率存在倒U型关系,这意味着,随着个人年龄增长,其创业概率先上升后下降,而倒U型曲线的拐点年龄为48岁左右①需要说明的是,为减弱同时将年龄和年龄平方加入方程可能产生的共线性,我们将年龄进行了中心化处理,即表3至表7回归中使用变量age及其平方age_squ为受访者实际年龄减去年龄均值(40.043)及其平方。。变量dangyuan系数显著为负,结果表明党员创业概率比非党员低14.89个百分点。变量edu_year系数在1%水平上显著为负,受教育水平越高的人创业概率越低,平均而言,受教育年限每增加一个标准差(3.793),个人创业概率会降低4.55个百分点。变量urban系数显著为负且在1%水平上显著,城镇户口个人比非城镇户口个人的创业概率低7.80个百分点。实际上,党员身份、受教育年限、城镇户籍这三类因素影响个人创业概率的理论机制是一致的,中共党员、受教育年限越高和具有城镇户籍的个人能够获得相对稳定满意的工作,他们更不愿意开展创业活动(Yueh,2009[35])。同时,变量spouse系数在 1% 水平上显著为正,表示有配偶的个人有更高创业概率。这可能源于,配偶的联姻关系能扩展个人社会网络,弱化个人面临的融资约束,分散个人面临的创业风险,进而提高了个人创业概率(陈刚,2015[4])。变量xinyang系数显著为正,这意味着,有宗教信仰的个人的创业概率更高,主要原因是,宗教信仰不仅会通过增加个人社会资本放松个人创业约束,而且会通过挤占人力资本投资降低个人在劳动市场上的竞争力,这些都会促使个人从事创业活动(阮荣平等,2014[15])。

此外,地区人口规模lnpopu、经济增长速度gdp⁃gro对个人创业概率存在显著正向影响,这可能因为,人口规模的扩大带来的集聚经济效应降低了创业成本,从而提高了个人从事创业活动的激励;而经济发展越好的地区,创业的机会可能越大,创业活动带来的潜在收益可能越高。

表3 主观幸福感对居民创业的影响:基准回归

续前表

(二)内生性处理

初步的回归分析表明,较高的幸福感能显著提升个人创业概率,但变量潜在的内生性可能对这一结论带来挑战,因为创业活动可能会影响个体幸福感,创业活动产生的收益和风险会使人们产生积极或消极的情绪,创业带来的就业状态改变也会影响个体幸福感,因此,幸福感与创业决策可能存在逆向因果关系。由逆向因果产生的内生性问题会导致回归偏误,而解决变量内生性的有效方法在于寻找工具变量(IV)并展开IV Probit估计。

现有文献往往使用平均气温、降水量、日照时长等气候因素作为幸福感的工具变量,因为气候因素具有较强外生性,对个人创业决策无直接影响;同时,气候因素容易影响人们日常生活舒适度与主观幸福感,比如,当一个地区气温适宜、天气晴朗时,人们往往心情愉悦,幸福感更高(李树和陈刚,2015[8];张海洋和耿广杰,2017[32];Maddison 和 Rehdanz,2011[49];亢楠楠和王尔大,2017[30])。借鉴上述文献,本文使用《中国气象灾害年鉴》提供的各地区平均气温temp作为幸福感的工具变量(IV)。为了检验地区平均气温作为IV的有效性,我们将幸福感作为被解释变量,针对地区平均气温和方程(1)中控制变量展开第一阶段OLS回归。表3第(3)列结果显示,变量temp系数在1%水平上显著为负,表示地区平均气温越高,个体幸福感越低;同时,针对变量temp进行显著性检验的F统计量为33.83,说明地区平均气温不是幸福感的弱工具变量。表3第(4)列报告了对方程(1)进行IV Probit估计的边际效应系数,Wald检验在5%的显著性水平上拒绝了变量happiness是外生变量的原假设。相比于第(2)列Probit估计结果,变量happiness边际效应系数明显提升,平均而言,个人幸福感每增加一个标准差(0.803),其创业概率将会因此提升15个百分点。产生这一差异的可能原因在于,创业会反过来影响主观幸福感,导致幸福感与方程残差项负相关,进而导致Probit估计低估了幸福感对创业的实际影响。其他控制变量的回归结果与第(2)列中的结果类似。

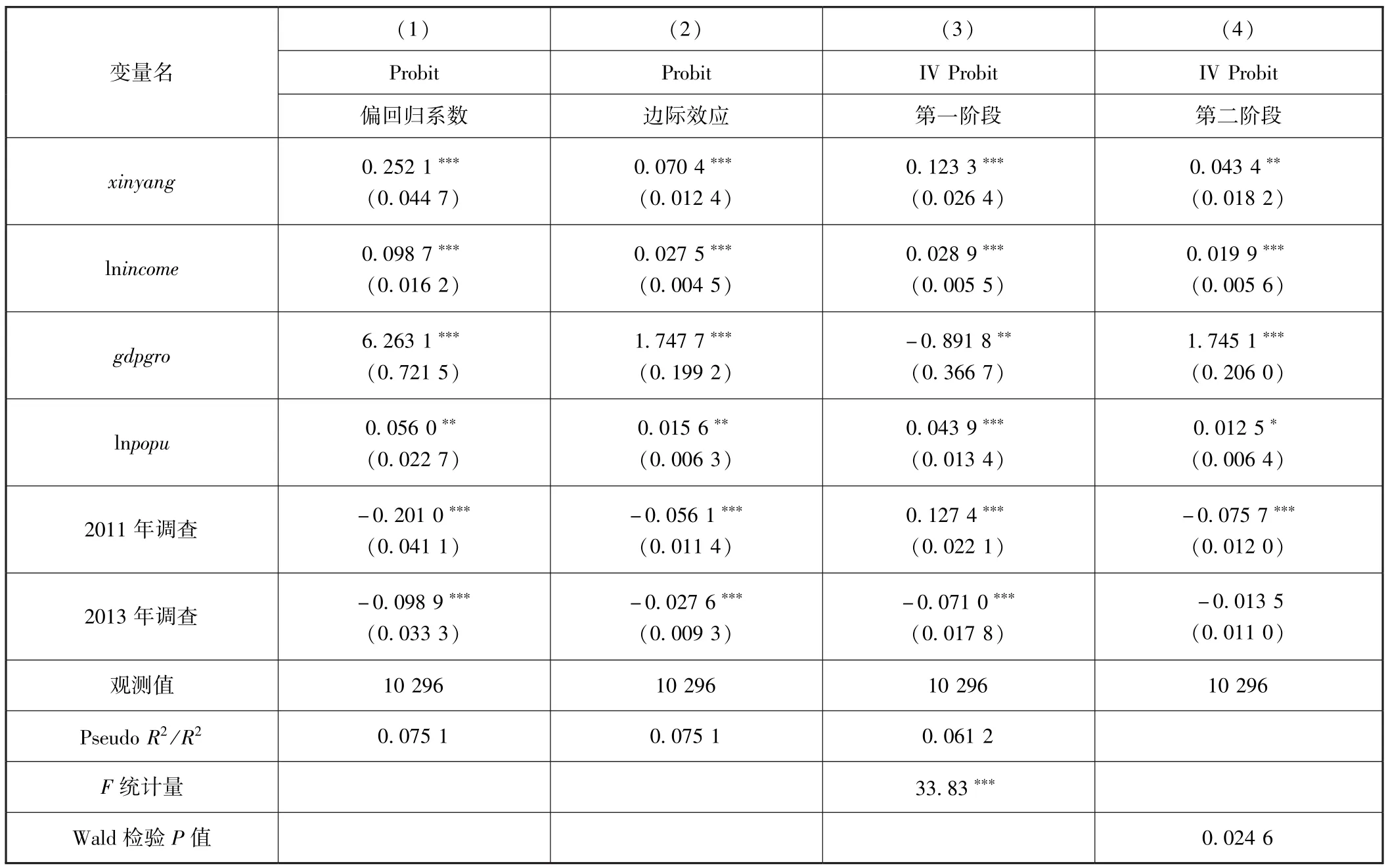

(三)稳健性分析

对于年龄较大的受访者而言,其主观创业意愿更低,面临创业约束更多(如精力有限、健康不佳等),为检验前文结果稳健性,我们剔除大于60周岁的受访者重新估计方程(1),结果列示在表4前三列。同时,由于地区资源禀赋、文化习俗等不随时间变化的因素可能同时影响个人幸福感与创业概率,本文还尝试在方程(1)中加入省份虚拟变量,重新估计后的结果报告在表4后三列。上述两种稳健性检验都显示变量happiness的边际效应系数显著为正,说明“幸福感有助于提升个人创业概率”这一结论依然成立。值得注意的是,在控制省份虚拟变量的情况下,IV Probit第一阶段OLS回归中变量temp的系数在10%水平上显著为负,相应的F统计量为3.80(表4第(5)列),这可能源于不同地区平均气温在时间维度上变化较小,省份虚拟变量会在一定程度上削弱地区平均气温对个体幸福感的解释力。

表4 主观幸福感对居民创业的影响:稳健性分析

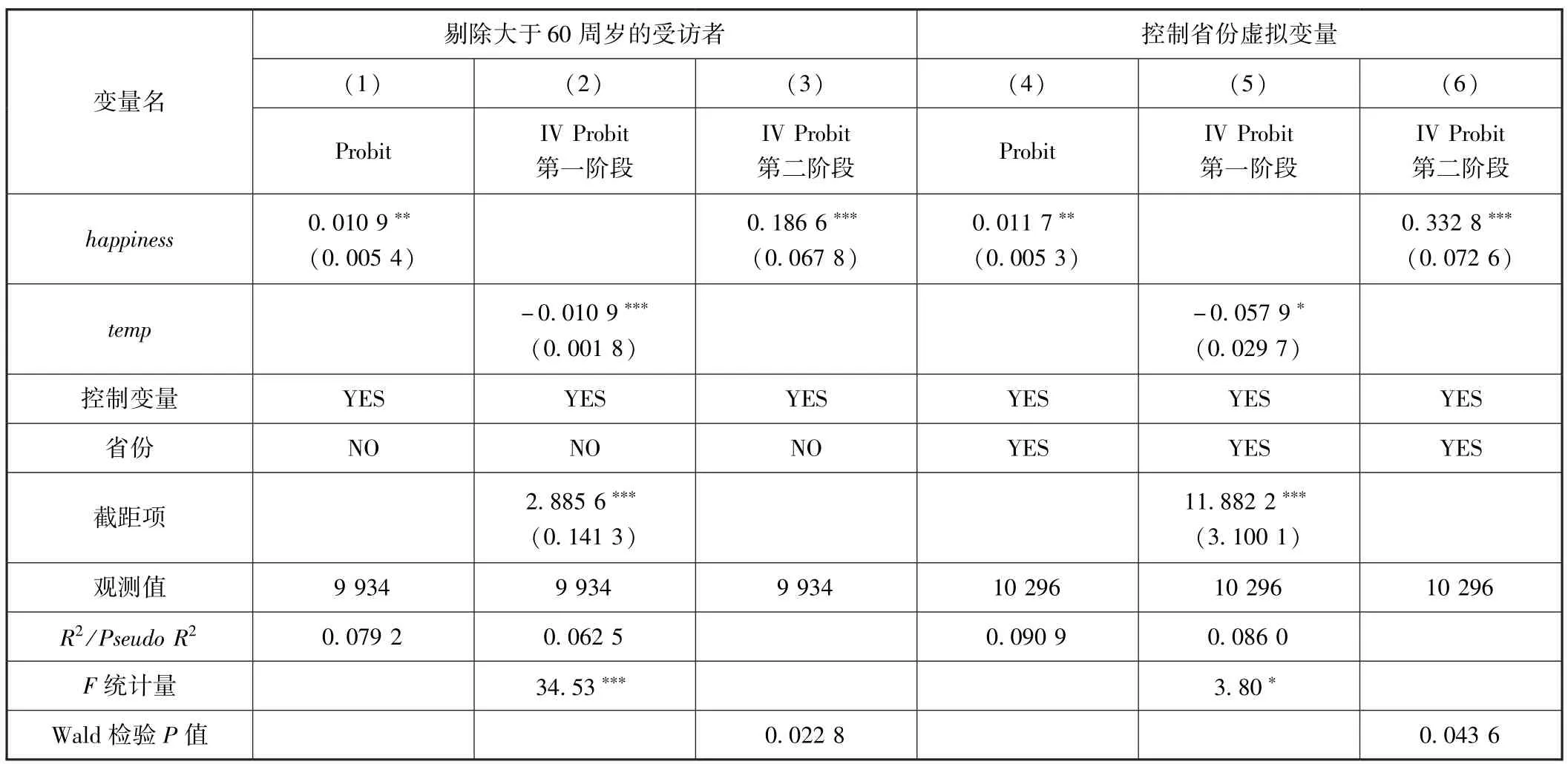

(四)幸福感对不同类型创业的影响

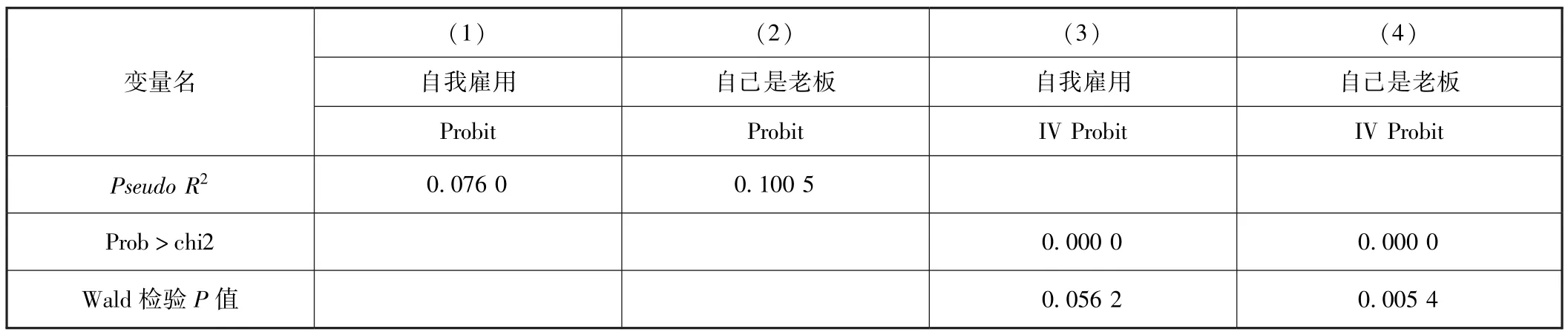

个人创业活动的目的可以分为两类:寻求商业机会与实现自身就业。对于在劳动力市场上难以找到满意工作的个人而言,他们可能通过“自我雇用”的创业活动实现就业;而对于在劳动力市场上享有足够就业机会的个人而言,他们愿意承担更高风险从事“自己是老板”的创业活动是为了寻求商业机会、实现自我价值。那么,幸福感对这两种类型的创业活动是否存在异质性影响?表5第(1)、(2)列Probit回归结果显示,变量happiness系数为正但不显著,而在考虑变量内生性之后,第(3)、(4)列IV Probit回归结果显示,变量happiness系数在5%水平显著为正,且Wald检验显著拒绝了变量happiness是外生变量的原假设。综上可知,幸福感对“自我雇用”型创业和“自己是老板”型创业都有显著促进作用,且对“自己是老板”型创业的影响略大。以IV Probit回归为例,平均而言,个体幸福感每增加一个标准差(0.803),“自我雇用”型创业概率会因此增加12.57个百分点,“自己是老板”型创业概率会因此增加15.10个百分点。

表5 主观幸福感对不同类型创业的影响

续前表

表6 幸福感与个人风险偏好

五、影响机制检验

前文理论分析表明,幸福感会通过个人风险偏好和社会资本两种机制影响个人创业概率。那么,上述机制能否得到经验证据的支持?接下来,我们将利用CGSS数据在经验上检验和识别幸福感可能影响个人创业活动的机制。

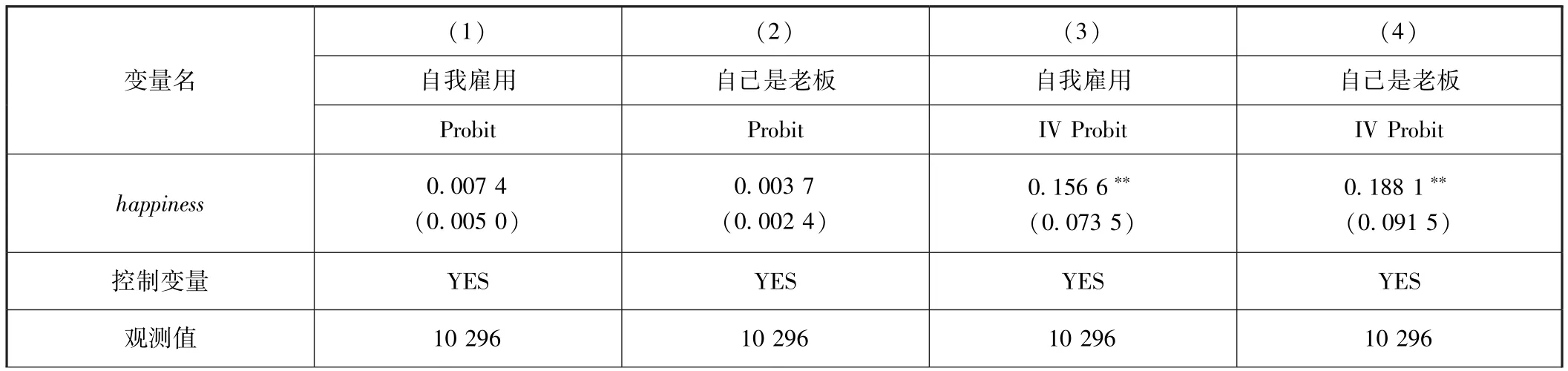

(一)幸福感与风险偏好

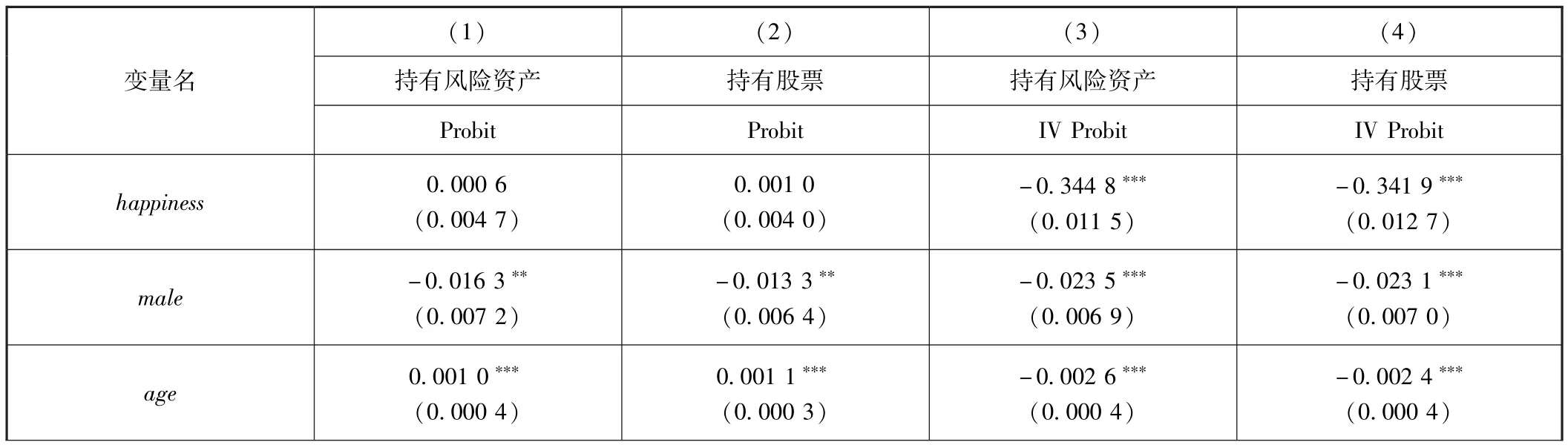

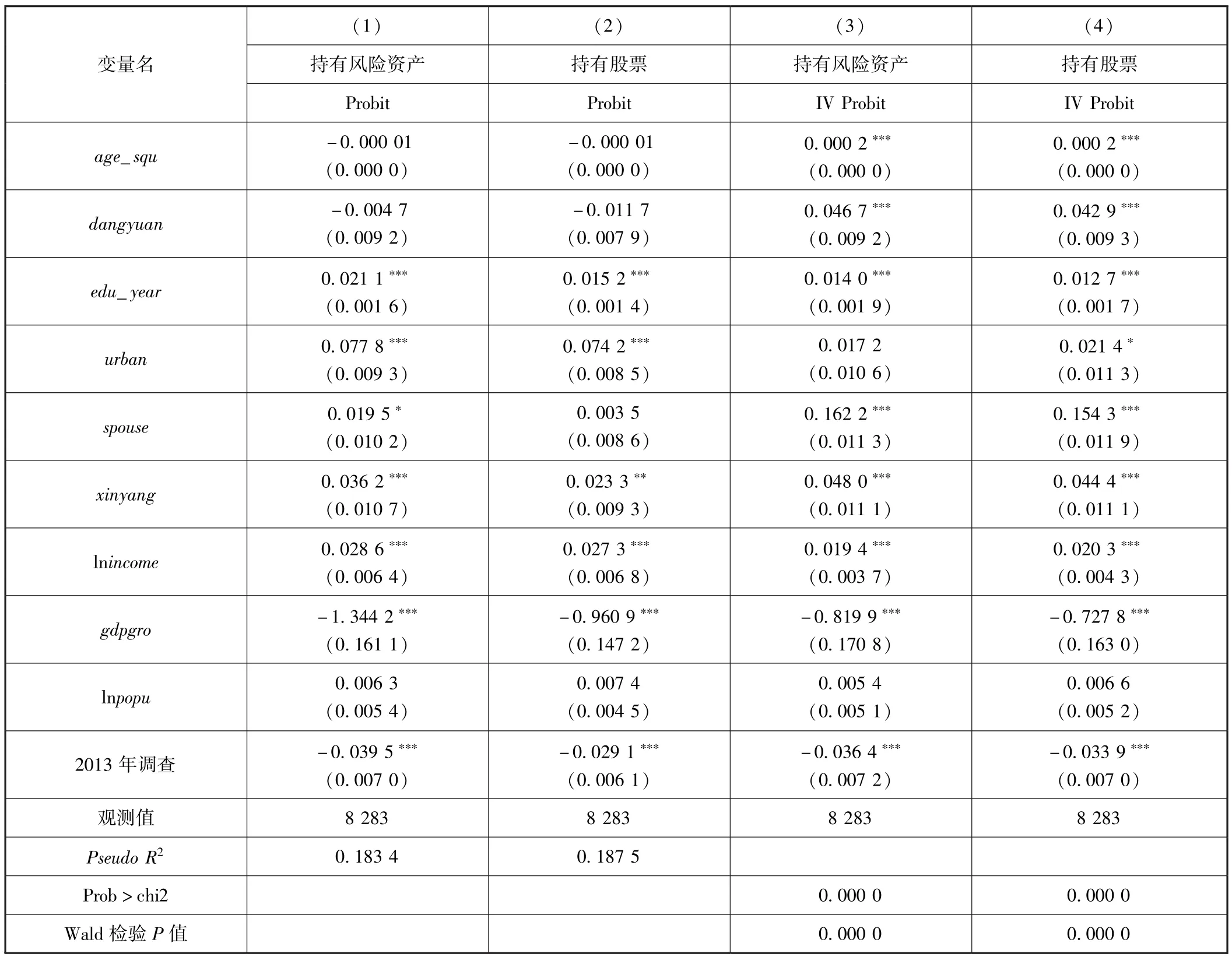

创业过程伴随着风险和不确定性,那些具有较强风险偏好的人更愿意从事创业活动。如前文所述,幸福感对个人风险偏好可能存在正反两方面影响,这有待于本文实证检验。由于CGSS未提供衡量个人主观风险偏好的信息,因此,本文借鉴现有研究个人风险偏好的文献[43]的处理方式,以个人是否持有股票stock、是否持有风险资产riskasset来衡量个人的客观风险偏好。通常来说,持有股票、基金等风险资产的个人比没有持有风险资产的个人,有更高的风险偏好。具体而言,当受访者从事股票投资活动时,stock赋值为1,否则赋值为0;当受访者从事股票、基金、债券、期货、权证、炒房、外汇等任意一种(及以上)投资活动时,riskasset赋值为1,否则赋值为0①由于CGSS2011未涉及个人投资活动,这部分实证研究主要基于CGSS2010、CGSS2013两期数据展开。。

表6中第(1)、(2)列分别报告了以riskasset、stock为被解释变量的Probit回归结果,变量happiness的边际效应系数为正但不显著;第(3)、(4)列是以地区平均气温为工具变量的IV Probit回归结果,变量happiness的边际效应系数为负且在1%水平上显著。考虑到Wald检验在1%显著性水平上拒绝了变量happiness是外生变量的原假设,我们主要关注IV Probit回归结果,即幸福感越高,个人持有股票和风险资产的概率越低,这意味着,较高幸福感不仅未增加反而减弱了个人风险偏好。由此可见,风险偏好并不是幸福感影响个人创业概率的重要机制。

控制变量中,随着年龄增加,个人持有股票和风险资产的概率先降低后增加,拐点年龄为47岁左右。相比于非中共党员,中共党员持有风险资产(股票)的概率高4.67(4.29)个百分点左右。受教育年限越长的受访者持有风险资产或股票的概率越高,可能的解释是,受教育经历会增加个人金融知识,促使个人更积极地持有风险资产。有配偶和宗教信仰的受访者持有风险资产的概率更高,这可能源于,拥有配偶和宗教信仰会拓展个人社会网络,而社会网络产生的社会互动和信息渠道将提高个人持有风险资产可能性(朱光伟等,2014[50])。另外,收入水平较高的受访者持有风险资产的概率更高,这符合我们的经济学直觉。

续前表

(二)幸福感与社会资本

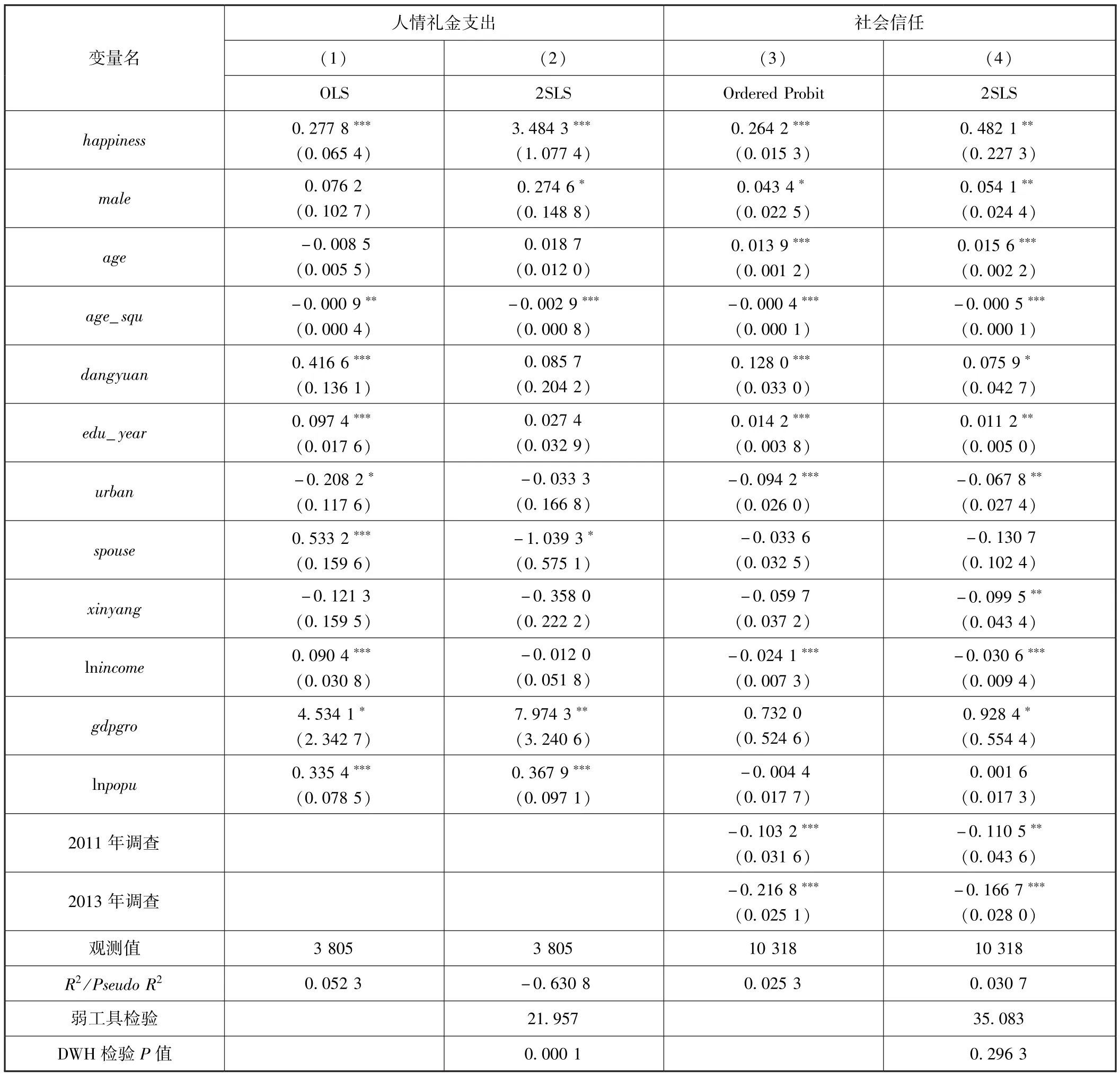

在中国这样典型的“关系”社会中,拥有更多社会资本的个人能够更好地分散风险、获取丰富的创业资源和信息,而更幸福的人往往具有一系列亲社会行为(如慷慨、合作、互助等),这有助于促进个人所拥有的社会资本。因此,增加个人社会资本,可能是幸福感影响个人创业决策的重要机制。借鉴张爽等(2007)[51]、张梁梁和杨俊(2015)[52]的研究,我们主要从社会网络、社会信任两个维度衡量社会资本。

本文将家庭人情送礼支出数额的自然对数①为避免变量为零时直接取自然对数造成缺失值,我们将人情送礼支出的绝对数加1之后再取自然对数。作为衡量社会网络network的代理变量。由于各年CGSS调查在问题设计上存在一定差别,仅有2010年调查数据提供了受访者“人情送礼支出”信息,因此,我们将利用2010年的调查数据评估幸福感对社会网络的影响。同时,为了衡量受访者的社会信任水平,我们基于3期CGSS调查设计的同一问题:“您同不同意在这个社会上,绝大多数人都是可以信任的?”利用其对应选项“完全不同意” “比较不同意” “无所谓同意不同意”“比较同意”“完全同意”,依次将变量trust赋值为1、2、3、4、5,用以刻画受访者的社会信任水平。此外,回归方程的控制变量与方程(1)相一致。

表7第(1)列的OLS回归表明,变量happiness系数为正且在1%水平上显著,幸福感对人情送礼支出数额有显著正向影响。考虑到社会网络与幸福感存在逆向因果关系,我们使用地区平均气温作为个人幸福感的工具变量,相应的2SLS回归结果报告在第(2)列。可以看出,幸福感依然对人情礼金支出数额有显著正向影响,即幸福感有助于拓展个人社会网络。继续关注幸福感对信任的影响。由于描述社会信任水平的变量trust为离散序数,数值越大,代表信任水平越高,我们使用Ordered Probit进行回归。表7第(3)列显示,变量happiness系数显著为正,这意味着幸福感有助于增加个人社会信任。本文还使用地区平均气温作为个人幸福感的工具变量展开2SLS回归,幸福感依然对个人社会信任水平有显著正向影响。综上可知,增加个人社会资本的确可能是较高幸福感提升创业概率的重要机制。

通过控制变量系数,我们还能得到如下基本事实:相比于女性受访者,男性受访者报告的家庭人情礼金支出更多,自身社会信任水平也更高;社会信任水平与年龄存在倒U型关系,即社会信任水平随着年龄增长而先上升后降低,拐点年龄为57岁左右;中共党员身份、受教育年限对人情礼金支出和社会信任水平有显著正向影响,这说明党员身份与更长受教育年限能丰富人们所拥有的社会资本;农村居民比城镇居民社会信任水平更高,这可能与中国农村传统的“熟人社会”密切相关。

表7 幸福感与个人社会资本

六、结论

个人的决策和行为不可避免地受其情绪因素的左右。一般来说,感觉更幸福的个人往往有更多的正向情绪和更少的负向情绪,因此,幸福感对人们的行为有着重要的影响。本文使用CGSS数据,评估了主观幸福感对个人创业行为的影响,结果发现幸福感显著地提高了个人的创业概率,且同时提高了个人从事“自我雇用”型和“自己是老板”型创业活动的概率。幸福感之所以显著提高了个人的创业概率,主要原因可能是更幸福的人有更高的风险偏好和拥有更多的社会资本,实证结果显示幸福感的确如预期显著增加了个人的社会资本,但对以风险资产持有情况来衡量的风险偏好却存在显著负向影响。

中国经济现在已进入了转型升级的关键时期,更加重视供给侧的结构改革成为中国经济改革的着力点。同时,随着中央政府的施政理念日益强调“以人为本”,提高居民幸福感成为中国各级政府公共政策的重点瞄准目标。党的十九大报告更是将“提高保障和改善民生水平”作为未来经济社会发展中的一项重要任务。本文的研究意味着,中国政府将提高居民幸福感作为公共政策的瞄准目标,这不仅是使公共政策回归其最终目标之举,而且还可能通过提高个人的创业概率和繁荣企业家精神促进中国经济的转型升级。