意识形态概念界定范式研究综述

2018-09-06谭兴林

谭兴林

一、前言

意识形态 “是20世纪西方思想史上内容最庞杂、意义最含混、性质最诡异、使用最频繁的范畴之一。”①的确,意识形态这个词俨然已经凭借其漂浮不定的内涵,而成为一个极具张力的学术与政治概念。同时,它亦是在愈发含混的语义中获得愈益巨大的理论与实践威力。然而,从学术研究的角度讲,任由一个概念以一种极不明确的语义长期存在,自然不是一个明智之举。何况是对待像意识形态这样有着特殊政治语义的概念,我们对其更是需要有一个清晰的厘定。

那些走进意识形态概念研究之路的国内外学者,围绕意识形态概念展开的诸多研究衍生出了意识形态概念研究中的两大分支:意识形态概念发展史研究、意识形态概念界定范式研究。前者是最为广大同仁熟知的研究领域,大多数学者把自己的整个概念史梳理路径留下来了,于是形成了诸多极具价值的 “人物线索式”意识形态概念史经典著作。比如俞吾金老师的 《意识形态论》 (1993)就是“国内第一部用马克思主义观点系统论述意识形态概念发展史的著作” (辛梓良语)”。紧随其后,又有了一大批研究意识形态概念发展史优秀专著和文章的发表,国内目前在这方面的综述文献也不少,且很具有学术价值。第二个分支的研究距离厘定概念这一理想旨趣倒是近了许多,他们留下了基于意识形态概念意群意义上的概念史研究成果,也就是说,当这些学者发现,他们根本无法做到通过已有的意识形态定义 “来收获关于意识形态是什么的准确信息”②的时候,他们选择进行意识形态概念界定范式的研究,从而寻找出相对一致的意识形态概念界定范式。而本文也正是沿着后者这一学术路径继续前行,意欲对目前国内外有关意识形态概念界定范式的研究做一个较为完整地梳理。

二、对 “意识形态概念界定范式”的说明

提及范式,自然想到其创用者美国科学史家托马斯·库恩。按照库恩理论,范式是 “一个共同体成员 (也可以说是一个科学家共同体)所共享的信仰、价值观、技术等等的集合”③,但是,库恩赋予了范式一个不可通约的特性,即范式之间是对立和竞争的,新范式是在旧范式难以维系的境遇下取而代之的。所以,按照库恩的观点,20个世纪初的那场 “物理学革命”,其实是爱因斯坦的物理学范式代替了牛顿物理学范式。本文所界定的范式亦具有不可通约性,但是这种不可通约性是建立在范式间研究模式本身而言,并没有 “非此即彼”的竞争性。

应该说,本文的范式其实更符合美国社会学家乔治·瑞泽尔提出的范式,而非完全意义上的库恩的范式。 “瑞泽尔没有坚持库恩提倡的这种范式间的非此即彼性,在他看来在社会科学的不同范式之间有着更为鲜明的继承性或包容性”④,正是基于这样一个意义上使用范式,在学术界,大家对 “范式”这个概念形成了一种 “会意而不明言”的默契。从学术实践而言,学者们对范式的引用极为丰富,单就马克思主义哲学来讲,就有逾二十来种范式,譬如何中华的学理阐释范式、文献考证范式、现实引导范式⑤,王南湜的本体论范式、认识范式、人学范式⑥,汪信砚的马克思主义哲学中国化为范式⑦,衣俊卿的实践哲学或文化哲学范式⑧,贺来的实体本体论范式、生存论本体论范式⑨,孙正聿的物质—规律范式、实践—选择范式、哲学—对话范式⑩等等,故而,本文对范式概念的使用亦如大多数学者一样,即取其意群而用之,强调的是 “范式是存在于某一科学论域内关于研究对象的基本意向。它可以用来界定什么应该被研究、什么问题应该被提出、如何对问题进行质疑,以及在解释我们获得的答案时该遵循什么样的规则”。⑪在这个意群里面,约定包含范式、路径、模式、传统等语义。

三、国外意识形态概念界定范式研究情况

国外意识形态概念史研究有两个特点:其一,研究者大多是为了 “借史言我”,即通过意识形态概念史梳理来提出自己的意识形态概念是什么或者不是什么;其二,意识形态概念在他们的笔下呈现出 “越来越说不清楚”态势,尽管他们对其概念史的梳理比较详细,但依然是一种 “概念过剩”与“概念不足”并存的混乱状况。

1.曼海姆的两种路径:认识论路径、社会学路径

西方最早进行意识形态史梳理的学者应该是卡尔.曼海姆 ((Karoly or Karl Mannheim,1893-1947),他研究得出结论,意识形态概念发展主要有两个路径:认识论路径、社会学路径,其思想主要见于其专著 《意识形态与乌托邦》 (1929)。虽然曼海姆自己认为, “撰写意识形态概念含义的变化也不是我们的任务”,即曼海姆明确提出自己的着眼点不是意识形态概念史梳理,但是我们无法忽视 “曼海姆是严格意义上意识形态概念史研究的第一人”这一事实。不过曼海姆的确没有全面地介绍意识形态概念的历史,他的目的是通过 “意识形态”术语分析,引出一个著名的结论: “意识形态”这个术语总的来说有两个截然不同的和可区分的含义——特殊含义和总体含义。所以,曼海姆在《意识形态与乌托邦》的第二章第一节中对 “意识形态”和 “乌托邦”两个概念作出了明确界定后,接下来在第二节 《用历史眼光看意识形态概念》中,他希望 “从分散的证据中提出那些将最清楚地表明前一章中所作的两个术语之间区别的事实,并追溯逐渐导致那两个术语开始具有这种精确的、特殊的含义的过程。”尔后他发现与 “特殊概念和总体概念相对应的,分别是历史发展的两种不同的潮流”:a.特殊概念追溯到培根的 “偶像”理论和总体概念追溯到马基雅维利的利益驱动力的观点。在追溯中,曼海姆认为,培根开启了意识形态概念的社会学路径,而马基雅维利则开启了意识形态概念的认识论路径。⑫

2.詹姆逊的七种模式:虚假意识模式、阶级斗争模式、物化模式、国家机器模式、日常生活模式、支配权模式、语言异化模式

詹姆逊是美国后马克思主义者代表人物,他是较早⑬尝试对整个马克思主义意识形态概念史梳理的学者,并提出意识形态概念两个阶段、七种模式观点。

传统阶段,指的是从19世纪中后期至20世纪上半叶这段时期,期间意识形态概念经历了不具备完全意义上的时间先后性的三种模式:虚假意识模式、阶级斗争模式、物化模式。虚假意识模式把意识形态设定为一种虚假的,有时候甚至是错误的意识,马克思也正是基于这样一种意识形态虚假性批判来展开其革命理论与实践的。阶级斗争模式强调意识形态在阶级斗争中的 “功能性作用”。物化模式⑭“并不是到人们的观点或谬误、世界观或思想概念体系中去找出意识形态的东西,而在另一过程中去寻找。这一过程就是指合理化、商品化、工具化等完全是准规范性的程序所有层次上 (人体和感官,精神状态,时间,空间,工作过程和闲暇时间)对日常生活重新进行全面有系统的组织……这一过程是资本运动规律的一部分,也可以比喻性地说这一过程的主体并非任何个人或团体,而是资本本身”⑮。

继传统阶段三种模式,詹姆逊提出了四种现代马克思主义意识形态理论模式:国家机器模式、日常生活模式、支配权模式、语言异化模式。国家机器模式主要是阿尔都塞提出的,意识形态国家机器为每一个个体在在这架机器中准备了一个位置,给人取一个名字,给然后自我形象和再现的形式,给个人提供关于主体的幻境,一种抚慰性的一致感。⑯日常生活模式的代表研究者是法兰克福学派,在法兰克福学派看来,日常生活会欺骗我们提供给我们虚假的满足,让人舒舒服服接受压迫,只有摆脱了日常生活,我们才会直面自己的生命。支配权模式讨论的是思想和文化上领导权,比如福柯在对于《癫狂与文明》的分析中认为, “癫狂是在理性的观念占据了文化的主导地位的过程中出现的。理性占据了文化的中心,边缘化的东西就是癫狂。现代社会中的文化的斗争就是中心和边缘之间的斗争,谁占据了文明的中心,谁就是 ‘中心的’、 ‘理性的’,而不在中心的,就是边缘的。今天的社会霸权在一定程度上表现为文化上的霸权。谁在文化上占据了霸权地位,谁就是科学,就是标准,就是典范,其余的只能在边缘。”⑰所以,可以看出,占据中心地位的文化实际上已经成为一种占统治地位的意识形态。

3.盖斯的三种类型:描述性意识形态、批判性意识形态、积极性意识形态

盖斯在 《一种批判理论的理念:哈贝马斯与法兰克福学派》(1981)中,通过从意识形态概念史提炼出了一个极为全面的意识形态概念类型框架:描述性意识形态、批判性意识形态、积极性意识形态。

在盖斯看来⑱,描述性的意识形态就是一定社会的文化体系,是对人类社会群体的特征和事实进行描述与解释。它可以包括某一社会文化体系中的某种仪式、风俗习惯、手势、艺术等,以及处于该体系中的群体成员所持有的宗教、信仰、心理倾向等,比如曼海姆的意识形态概念就是一种描述性的。批判性的意识形态是一种否定意义的意识形态,就内容而言,是虚假的意识,从功能上来说,它是以一种应该受到指责的方式发生社会作用,或因为它有一不光彩的起源。⑲这也构成了盖斯归纳的意识形态批判的三个维度,即认识论维度、功能维度、发生学维度。盖斯认为,法兰克福学派等诸多学者都是从这个意义上进行意识形态概念界定的。积极性意识形态不是一种事实性的存在,这种意识形态所要扮演的角色是:何种社会-文化体系或者什么样的世界观将最适合该群体,即什么样的描述性意义上的意识形态最可能使该群体成员满足他们的欲望、需求和利益。⑳最早进行这种意识形态概念架构的是列宁,他在 《怎么办?》里面论证道,绝大多数工人阶级所持有的信仰与所处的事实不相适应,无产阶级不能自发产生一种正确的意识形态,正确的无产阶级意识形态必须从外部进行灌输。这里列宁提出的意识形态就是一种积极性的意识形态。

4.麦克莱伦的两个传统:理性主义传统、历史主义传统

麦克莱伦在 《意识形态》 (1991)中指出,意识形态概念讨论分为两个传统路径: “第一种主要是将意识形态和科学相对立。根据法国特拉西的理性主义传统,理性在社会上的应用,能够清除社会中那些在过去非常有害的非理性的偏见,即观念的科学 (意识形态)能使社会非神秘化,就像自然科学使自然界非神秘化一样。正如迪尔凯姆和阿尔都塞的著作那样。同样的科学/意识形态的二分法还出现于英语国家深厚的经验主义传统中。” “第二种传统通常被看做是历史主义的。社会研究的问题被看做与科学研究的问题有着根本的不同。意识形态与局部旨趣、社会视野相联系,社会视野是不可能完全摆脱的。各种各样超现实的观点或多或少被提了出来,如黑格尔的绝对精神,曼海姆的不受约束的知识分子,或哈贝马斯的理想的言语语境——但所有这些更多的只是愿望,而非实在。”㉑

5.伊格尔顿的两种范式:认识论范式、社会学范式

伊格尔顿在对整个意识形态概念史做出细致梳理之后㉒,认为意识形态概念界定范式有两种:认识论范式和社会学范式。在认识论范式中,思想家关注的是认识真假问题,黑格尔、马克思、卢卡奇等一脉学者便是如此。积极的意识形态概念定义模式认为意识形态是一种真实的认知。反之,消极的意识形态概念定义模式视意识形态为一种 “虚假意识”,或者 “扭曲意识”。不过,越来越多的学者采纳了一种中性模式的认识论范式,即承认意识形态的虚假性,把它看做一种 “颠倒意识”㉓,到了卢卡奇那里,他直接将其界定为 “阶级意识”。伊格尔顿更为认同意识形态社会学范式,它采取一种“哲学与经验科学交叉”的视角,同时也 “从历史、心理学、政治学以及包括语言学在内的各种文化研究中汲取资源”。㉔这一范式的学者力图寻找一个折中的法子来解决在意识形态理论中长期存在的哲学与经验对立的张力问题,并实现从真假意识形态概念转向功能意识形态概念。

四、国内意识形态概念界定范式研究情况

国内意识形态概念史研究大多青睐意识形态概念发展史研究,并形成了诸多经典著作,主要代表作有:俞吾金的 “国内第一部用马克思主义观点系统论述意识形态概念发展史的著作”的 《意识形态论》 (1993),季广茂的意识形态全景梳理式的《意识形态》 (2005)和 《意识形态视域中的现代话语转型与文学观念嬗变》 (2005),王晓升等人合著的 “多个角度介绍和分析了20多位西方马克思主义者在意识形态方面的基本思想”的 《西方马克思主义意识形态理论》 (2009),张秀琴主持的国家社会科学基金项目 《马克思意识形态概念的理解史及其现实意义》系列成果等。遗憾的是,尽管国内学者在意识形态概念史研究方面硕果累累,但在意识形态概念界定范式方面的研究并不是很多。

1.季广茂的两种范式:实体性范式、功能性范式

在 《意识形态视域中的现代话语转型与文学观念嬗变》一书中,季广茂为了厘清何谓意识形态,用了三分之二个上篇篇幅进行意识形态概念史梳理,最后他提出历来意识形态概念的界定有两种范式:实体性定义范式和功能性定义范式。 “面对一个具形或不具形的事物,实体性定义关切 ‘它是什么’的问题,功能性定义关切 ‘它用来干什么’的问题。”㉕即传统的意识形态概念界定主要从两个维度着手:其一,意识形态是什么;其二,意识形态用来做什么。然而季广茂并不满足从意识形态概念史中梳理出这样两个宏观的概念界定范式,他是要从中寻找自己的意识形态概念界定范式。在这里,他明确表示自己 “更愿意 “把 ‘意识形态’理解成某种并不固定的实体所具有的功能,而非哪种固定不变的实体;更愿意从功能的角度界定 ‘意识形态’,而不是从实体的角度界定它。”㉖紧接着,季广茂又对意识形态概念史上提及的功能做了二次归类:第一,反映现实,界定情景;第二,面对现状,指引方向;第三,社会动员,付诸行动。季广茂这种研究路径,即从意识形态概念史到意识形态概念界定范式,再到自己观点的提出,和国外的意识形态概念史研究非常类似。

2.周宏的四种视角:革命视角、人道主义视角、科学主义视角、后现代主义视角

周宏在其论文 《西方马克思主义意识形态理论的逻辑进程》中对整个西方马克思主义意识形态理论作了梳理,最后结论道, “西方马克思主义的意识形态理论从革命的意识形态探索起始,经由以人道主义为方法论原则的意识形态批判,再到科学主义的意识形态探索,或者继续延伸下去即是对当下资本主义文化社会的社会学批判和后现代探究,这样一个逻辑进程逐步呈现出一个基本的特点。即逐渐地远离现实革命,使意识形态理论变为面对资产阶级意识形态的学术慰藉。”㉗虽然周宏在其整篇文章中并未明确表示自己作了意识形态概念界定范式研究,而是以逻辑进路方式呈现,但其视角颇有范式之意,故而于此整理,且他在文中提到的革命视角和后现代主义视角受到诸多学者的认同。

3.郁建兴、陈建海的两种取向:阶级政治取向、文化社会学取向

郁建兴、陈建海㉘认为,卢卡奇、葛兰西等早期西方马克思主义者 “引发了意识形态理论研究的文化社会学转向,并在此后的法兰克福学派那里得到了完整衍生,构筑了独特的文化社会学取向的‘意识形态批判’研究范式”㉙,而卢卡奇、葛兰西以前的意识形态概念界定则归属于阶级政治取向。当然了,郁建兴、陈建海进一步指出了文化社会学取向的意识形态概念界定具有极强的张力,主要包括了三条路径:一是卢卡奇和葛兰西等人主张通过精神批判实现 “意识形态革命”的文化意识形态研究路径;二是赖希、弗洛姆等人从社会心理层面的分析;三是阿尔都塞所开拓的解构主义新视野。郁建兴、陈建海对意识形态概念界定范式的这种归纳框架,应该是目前国内学术界最具有共识性的归纳。

4.宋剑的三种范式:利益论、符号论、张力论

宋剑创新性提出了意识形态概念三种范式:利益论、符号论、张力论。在他看来,意识形态概念的复杂性主要表现在概念起源、内涵演变、情感色彩与学科领域等方面,与此相联系,意识形态概念的研究范式可以概括为利益论、张力论和符号论三条进路。利益论是由马克思开创的社会学进路,将意识形态理解为社会利益冲突中的思想观念;张力论是由弗洛伊德开创的精神分析进路,将意识形态理解为社会心理的晴雨表和调节器;符号论则是由符号学、语言学 (特别是语用学)、传播学、人类学以及批判理论衍生出来的文化研究进路,将意识形态理解为知识、意义与权力的相互作用㉚。

五、评价与思考

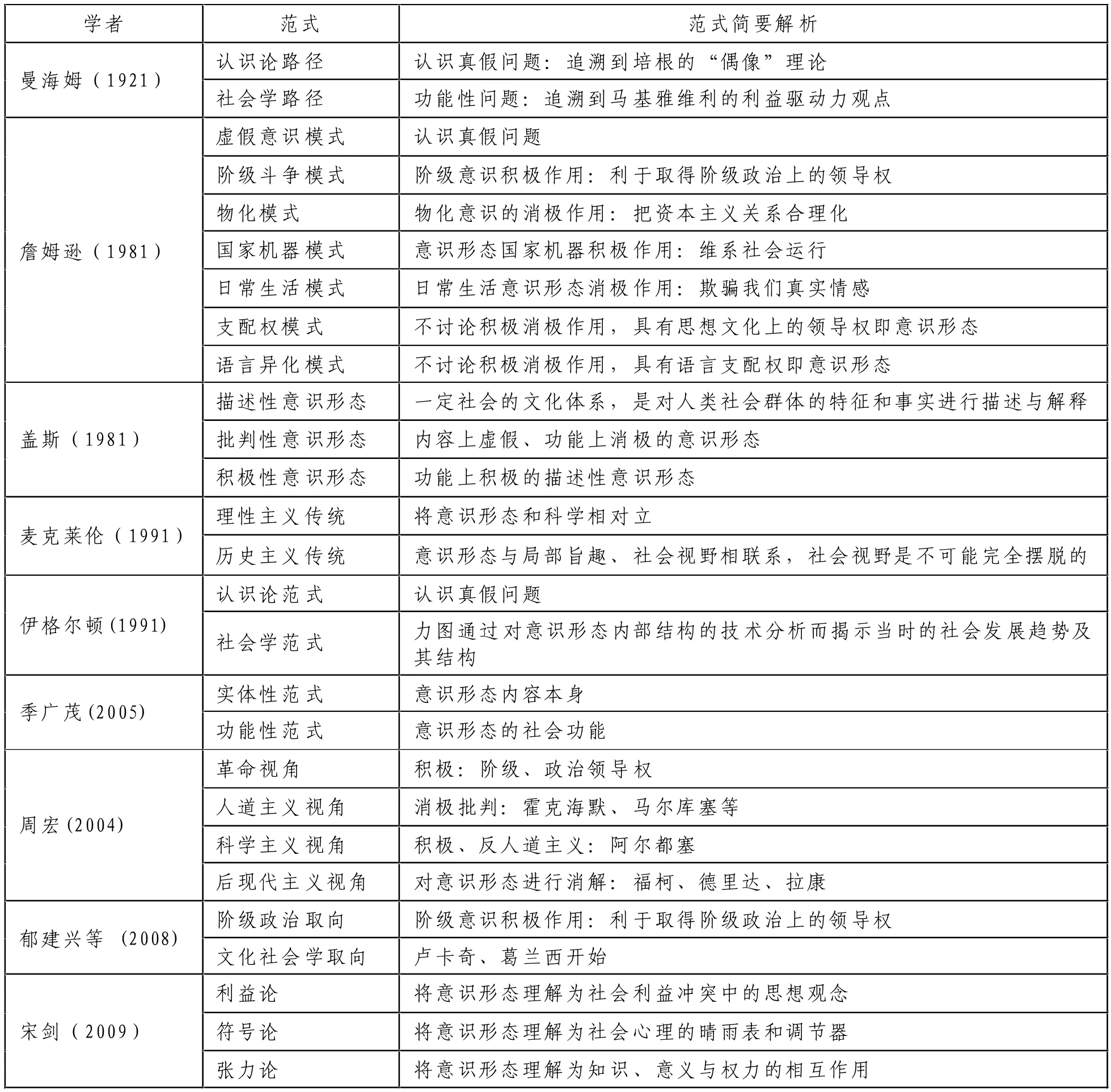

通过对国内外意识形态概念界定范式研究的粗线条梳理,为了更为直观呈现这些研究的关键所在,本文列了一个简单的梳理分析表。

由下表我们能直观感受到,国外意识形态概念界定范式高峰时期是20世纪80年代至90年代中期,在这一时期,弗雷德里克·詹姆逊 (Fredric Jameson,1934—)、雷蒙德·盖斯 (Raymond Guess,1946-)、戴维·麦克莱伦 (David Mclellan,1940-)、特里·伊格尔顿 (Terry Eagleton,1943-)等人提出了诸多经典观点。由于政治和学术方面的影响,这一时期意识形态概念史研究基本上以马克思恩格斯时期意识形态概念为起点,对于其前的特拉西、黑格尔等人的意识形态概念作了切断处理,换言之,这时候研究的是马克思主义意识形态概念界定范式。

国内外意识形态研究范式概要

值得玩味的是,国外研究对意识形态概念史的梳理是不完整的,而这种不完整集中在20世纪80、90年代。在西方学者那里,概念史梳理以及范式界定实则是他们提出自己的意识形态理论的一个工具,看似客观的梳理,最后却服务于一个新的意识形态概念的提出,但是这些学者的概念史梳理工作自然不会包含自己的概念。

那么,对于成作较晚的国内学者们是否会较之西方在范式界定方面有所突破呢?结果依然不尽如人意,国内学者在范式界定上深受西方影响,基本一致采用认识论范式、功能论范式 (社会学范式)两种范式的观点。鉴于此,国内学者往往不会特意通过意识形态概念史梳理来阐明意识形态是什么这样一个问题,也就是说他们不会继概念史梳理后做出比较深入的总结反思,这就为国内在这方面的研究留下了缺憾。

注释:

① 季广茂: 《意识形态》,广西师范大学出版社2005年版,第1页。

② 张秀琴: 《马克思意识形态概念的文化历史主义解读——以弗雷德里克·詹姆逊为例》,《哲学动态》2012年第3期。

③Thomas S.Kuhn,The Structure of Scientific Revolution,University of Chicago Press,1963,31(6),pp.821-824.

④ 周晓虹: 《社会科学方法论的若干问题》, 《南京社会科学》2011年第6期。

步骤1 选择一个参考点(x0,y0)建立直角坐标系。假定第i个机组WTi的坐标为(xi,yi),之后根据风电场的风电机组布置排列来确定每个风机的原始坐标。

⑤ 何中华: 《马克思哲学研究范式:非此即彼还是互补整合》, 《山东社会科学》2008年第11期。

⑥ 王南湜: 《中国马克思主义哲学范式转换研究析论》, 《学术研究》2011年第1期。

⑦ 汪信砚: 《当代中国马克思主义哲学的研究范式》, 《中国社会科学》2008年第2期。

⑧ 衣俊卿: 《西方马克思主义的哲学范式转换及其启示》, 《江苏社会科学》2006年第2期。

⑨ 贺来: 《马克思哲学与 “存在论”范式的转换》,《中国社会科学》2002年第5期。

⑩孙正聿:《三组基本范畴与三种研究范式——当代中国马克思主义哲学研究的历史与逻辑》, 《社会科学战线》2011年第3期。

⑫ [德]卡尔·曼海姆, 《意识形态与乌托邦》,北京商务印书馆2000年版,第60—64页

⑬ 詹姆逊20世纪80年代初基于讲稿基础上出版了一个小册子 《意识形态手册》,以后又经过两次添加和修改,作为第14章收入2009年出版的论文集 《辩证法的价值》中。

⑭ 在詹姆逊那里,物化模式只讨论早期阶段由马克思、卢卡奇等人提出的物化思想,至于其后的发展,他将其保留到了后面的现代阶段讨论。

⑮⑯ [美]杰姆逊: 《后现代主义与文化理论》,北京大学出版社1997年版,第245、253页。

⑰⑱ 王晓升: 《西方马克思主义意识形态理论》,社会科学文献出版社2009年版,第338—339、188页。

⑲⑳ R.Geuss,The Idea of a Critical Theory:Habermas and the Frankfurt School,Cambridge University Press,1981,pp.20-22.

㉑ [英]戴维·麦克莱伦, 《意识形态》,吉林人民出版社2005年版,第120页。

㉒ 伊格尔顿在 《意识形态:导论》中 (1991年首版、2007年再版)列举了16种意识形态概念。

㉓ 来自马克思的 “照相机比喻”,与一般解读为 “虚假的意识”不同,中性模式将其解读为仅仅是 “颠倒的意识”,而不带有虚假批判色彩。

㉔N.Birnbaum,The Sociological Study of Ideology(1940-1960):A Trend Repport and Bibliography,Current Sociology,1960,9(2),pp.91-117.

㉕㉖ 季广茂: 《意识形态视域中的现代话语转型与文学观念嬗变》,北京大学出版社2005年版,第64、65页。

㉗ 周宏: 《西方马克思主义意识形态理论的逻辑进程》, 《南京社会科学》2004年第2期。

㉘㉙ 郁建兴、陈建海: 《马克思主义意识形态理论的嬗变与转型》, 《北方论丛》2008年第1期。

㉚ 宋剑: 《意识形态概念的复杂性及其研究进路》,《南京政治学院学报》2009年第2期。