抗战时期重庆音乐活动述论

2018-09-04吴伟

吴 伟

(重庆师范大学 音乐学院,重庆 401331)

“九·一八”事变后,全国上下开展了轰轰烈烈的抗日救亡运动,文艺工作者纷纷运用手中的文化武器,通过戏剧、小说、舞台表演、街头宣传、群众歌咏等,发出“中华民族的吼声”,唤起民众、奋起抗争。相对其他文艺形式,抗战音乐运动参与面广,各个阶层的民众都能直接参与进来;运动形态炽烈、效果振奋人心,更易唤起普通民众的抗战激情;在特定时期抚慰了人们的心灵、凝聚了力量、鼓舞了斗志,为抗战胜利做出了不可替代的贡献。

在抗战音乐运动的前期主要以群众歌咏为主,从抗战音乐运动发展的时间和空间来看,可粗略的分为三个阶段。第一阶段,1934年上海掀起了“新音乐运动”——救亡歌咏活动,提出了结成“抗日民族统一战线”的主张,形成了辐射全国的抗日歌咏活动[1]。第二阶段,随着上海等地沦陷,1938年前后全国各地的抗战文艺团体和文艺工作者云集武汉,并于1938年1月17日,成立了“中华全国歌咏协会”。随后又连续举办了“抗战扩大宣传周”“七·七抗战周年纪念”歌咏游行、“抗战献金音乐大会”“音乐游园大会”“九·一八纪念音乐会”等活动。仅当时武汉的歌咏团体,就有数百个之多,抗日歌咏运动至此达到了高潮。第三阶段,1938年10月,武汉沦陷后,歌咏运动的中心转移到了延安和敌后的抗日根据地以及重庆、桂林、昆明这些国统区的“大后方”[2]。抗战音乐运动的主要形式上有了一定的变化,内容更加丰富。

重庆作为战时的首都,是战时全国的政治文化中心。在重庆开展的抗战文化运动凝聚了中国人民的民族意志和爱国热情,铸就了中国人民的“精神堡垒”。重庆抗战音乐活动作为抗战文化运动的一个重要组成部分,极大鼓舞了民众的斗志、抚慰了人们的心灵,是近代中国音乐发展史的一个高峰,对后来的中国音乐发展也有着巨大的影响。本文拟对重庆抗战音乐活动进行考察,试从当时重庆的音乐机构及组织、群众歌咏活动、音乐会形式的演出、歌剧形式的演出、创作及评论五个方面对重庆抗战音乐活动进行阐述。

一、音乐机构及组织

一切有序的活动的开展均离不开统一的指挥、策划和方略的制定。周恩来同志领导的中共南方局在抗日救亡运动中就担负了引领、策划等重要作用。不同群体的抗日救亡活动离不开相应的机构及组织,具体到抗战音乐活动,则离不开专门的音乐机构及音乐组织,以下对当时主要的音乐机构、组织及其相应职能与活动加以论述。

(一)国民政府教育部音乐教育委员会

随着国民政府机构的内迁,国民政府教育部音乐教育委员会也迁住到重庆,并对重庆乃至全国的音乐活动起到了非常重要的作用。1938年10月27日,音乐教育委员会召开了第一次会议,通过了“审查各级学校现有音乐教材、举办音乐推广人员训练班、编辑音乐辞典、搜集民间歌曲、搜集中国音乐史料、确定国乐标准。”等决议(《新华日报》1938年10月29日)。1938年底,由音乐教育委员会建议,教育部向各省教育厅分发了《中小学音乐教育应行注意项》。在《注意项》中规定:“在中小学教材方面,应采用部编中小学音乐教材中所载歌曲及与抗战有关之歌曲等。”[3]1939年3月,“教育部为造就各地音乐教导人员起见,特开办音乐教导人员训练班于渝市近郊小龙坎,会员除由该部令行川、陕、滇、黔、桂、鄂等各省选送外,并在渝公开招考”(《新华日报》1939年3月15日3版)。1940年6月,“教育部通令各省推进音乐戏剧”(《新华日报》1940年6月4日2版);12月,通令“国立各级学校应一律成立歌咏队、戏剧队,利用课余教育国民素质,作为各校兼办社会教育主要工作之一”(《新华日报》1940年12月18日2版)。1942年3月,决定举办陪都音乐月(3月5日-4月5日),教育部音乐教育委员会第五届全体大会决定陪都音乐月,“以提倡音教”(《新华日报》1942年3月5日3版)。凡此种种,可见音乐教育委员会对当时的音乐教育、培训音乐教导人员、歌咏活动的大力开展等方面起到了巨大的推动作用。

(二)中华全国音乐界抗敌协会和中国音乐学会

中华全国音乐界抗敌协会和中国音乐学会分别成立于1938年12月25日和1942年4月5日,会员包括当时重庆多数著名的音乐家、社会活动家等。 中华全国音乐界抗敌协会由国民党中央社会部召集成立,陈立夫任名誉会长,盛家伦、贺绿汀等39人当选为理事。中国音乐学会成立稍晚,1942年4月l日音乐界人士发起成立中国音乐学会,在教育部礼堂举行发起人会,到会的有教育部次长顾毓琇、社会部次长洪支兰、教育部音教会副主任委员郑颖孙、国立音乐院的院长杨仲子等六十余人,通过会章草案,推定成立会筹备人员。4月5日在广播大厦举行成立大会。会员中比较著名的主要有历任国立音乐院的院长杨仲子、吴伯超及潘公展、卢前、陈济略、李抱忱、赵光任、江定仙等。粗略浏览“协会”“学会”的会员名单,不难发现这两个音乐组织冠以“全国”“中国”称谓之理由,其知名会员不仅引领了当时音乐活动的发展方向,对整个中国近、现代音乐发展也做出了卓越贡献。

“协会”“学会”成立后分别积极开展了音乐活动。其中,中华全国音乐界抗敌协会于1941年4月举行了两大音乐会,4月16日,在抗建堂举行第一次国立音乐院实验管弦乐团演奏。第二次定于4月18日晚在黄家桠口实验剧院举行,由中华交响乐团担任演奏(《新华日报》1941年4月16日1版)。1942年2月8日,“音协举行露天歌咏大会。午后二时,由政治部抗敌歌咏团、育才学院等十一单位共同演奏,“听众逾千人”(《新华日报》1942年2月9日3版)。1942年2月10日,定为国家总动员文化宣传周“音乐日”,由“中华全国音乐界抗敌协会”统筹办理。预定表演项目有广播、室内音乐会、露天音乐会等(《新华日报》1942年2月5日3版)。中国音乐学会也在1943年4月5日与国立音乐院实验管弦乐团联合主办音乐节音乐演奏会,下午四时至六时在夫子池新运广场举行(《新华日报》1943年4月2日3版)。1943年4月17日,第一届中国音乐学会年会后举办音乐演奏会,“邀请杨大钧、陈振铎、王人艺、黄友葵等音乐家多人,暨中华交响乐团、实验管弦乐团、音乐院分院等担任表演”(《新华日报》1943年4月16日3版)。中国音乐学会组织歌咏、乐团等演出外,也重视其他音乐活动。1942年7月,呈请国民政府教育部明定“音乐活动为正当社会教育活动”(《新华日报》1942年7月26日2版)。1943年4月17日,首届年会上通过“有规划沦陷区音乐人才内迁案……声讨附逆之音乐界败类案”等多件提案(《新华日报》1943年4月18日3版)。1944年4月5日,主持音乐纪念大会上,决议“编辑音乐学会丛书,请免音乐演奏娱乐捐案”(《新华日报》1944年4月6日3版)等。

(三)云南歌咏协会、重庆救亡歌咏协会、重庆普及民众歌咏运动委员会等

除冠以“国”字号的大型音乐组织外,当时重庆还涌现出了很多专门型、地方性的中小型音乐组织,歌咏方面的协会是其中的一个主要代表。早在1937年9月,重庆就成立了“救亡歌咏协会”,这个协会主要有重庆市青年民众歌咏会等十余个歌咏团体,这些团体经常在人民群众中活动,宣传抗战。1939年2月19日,又成立了云南歌咏协会(《新华日报》1939年2月20日3版)。这些协会在重庆的抗战音乐活动中起到了重要推动作用。如重庆普及民众歌咏运动委员会就曾专门举行茶会,“商讨今后推进民众歌咏运动事宜等”(《新华日报》1940年4月14日2版)。

(四)中苏文化协会、中韩文化协会、中英文化协会、中美文化协会等

随着世界反法西斯战争的爆发,重庆逐渐成为远东反法西斯战争的指挥中心,融汇了世界各国文化。在重庆成立(或由别处迁移来渝)了中苏文化协会、中苏文艺研究会、中韩文化协会、中英文化协会、中美文化协会等组织,这些文化组织也参与到了抗战音乐活动当中。1938年11月24日,中苏文艺研究会成立,研究会共分文学、戏剧、电影、音乐及美术五组。音乐家盛家伦、安娥为音乐组正、副组长(《新华日报》1938年11月25日3版)。1942年7月12日,中美文协举行音乐会。节目共分十项,内有张权之女高音独唱及陈振铎之二胡独奏等(《新华日报》1942年7月13日3版)。1944年10月8日,中韩文化协会在邹容路举行会员大会,由孙科理事长亲自主持,会后请中华交响乐团演奏(《新华日报》1944年10月6日3版)。

(五)三台文协会、渝青年会,江苏同乡会、苏州同乡会等其他协会

相对较为专业的音乐、文化组织,也有部分同乡会及其他性质的协会参与了抗战音乐活动。渝青年会1940年3月和5月举办了两期歌咏干部训练班(《新华日报》1940年3月1日和1940年5月11日2版),培养了抗战歌咏活动实践人才,促进了歌咏活动的发展。三台文协会于1941年1月6日在东北大学礼堂举行成立大会,游艺节目有诗歌、小说朗诵、歌咏、舞蹈、国乐合奏等。江苏同乡会于1945年1月25日组织歌唱家茅爱立女士举行独唱音乐会(《新华日报》1945年1月23日3版)。1945年5月4日,举行钢琴家李惠芬女士个人钢琴演奏会(《新华日报》1945年4月30日3版)。苏州同乡会于1945年5月25日举行郎毓秀女士独唱音乐会,由著名钢琴家李惠芬女士伴奏(《新华日报》1945年5月22日3版)。这些活动有的直接宣传抗战、鼓舞士气、培养抗战歌咏人才,也有专业独唱、独奏的音乐会,抚慰人们心灵、促进音乐文化的发展。

二、群众歌咏活动

重庆抗战期间的歌咏方式主要是群众性和公开性,在重庆抗战音乐活动前期尤为明显。群众自己参加,集体演唱的方式,既是抗战全民性的要求,也是抗战歌咏方式的基本特征之一[4]。

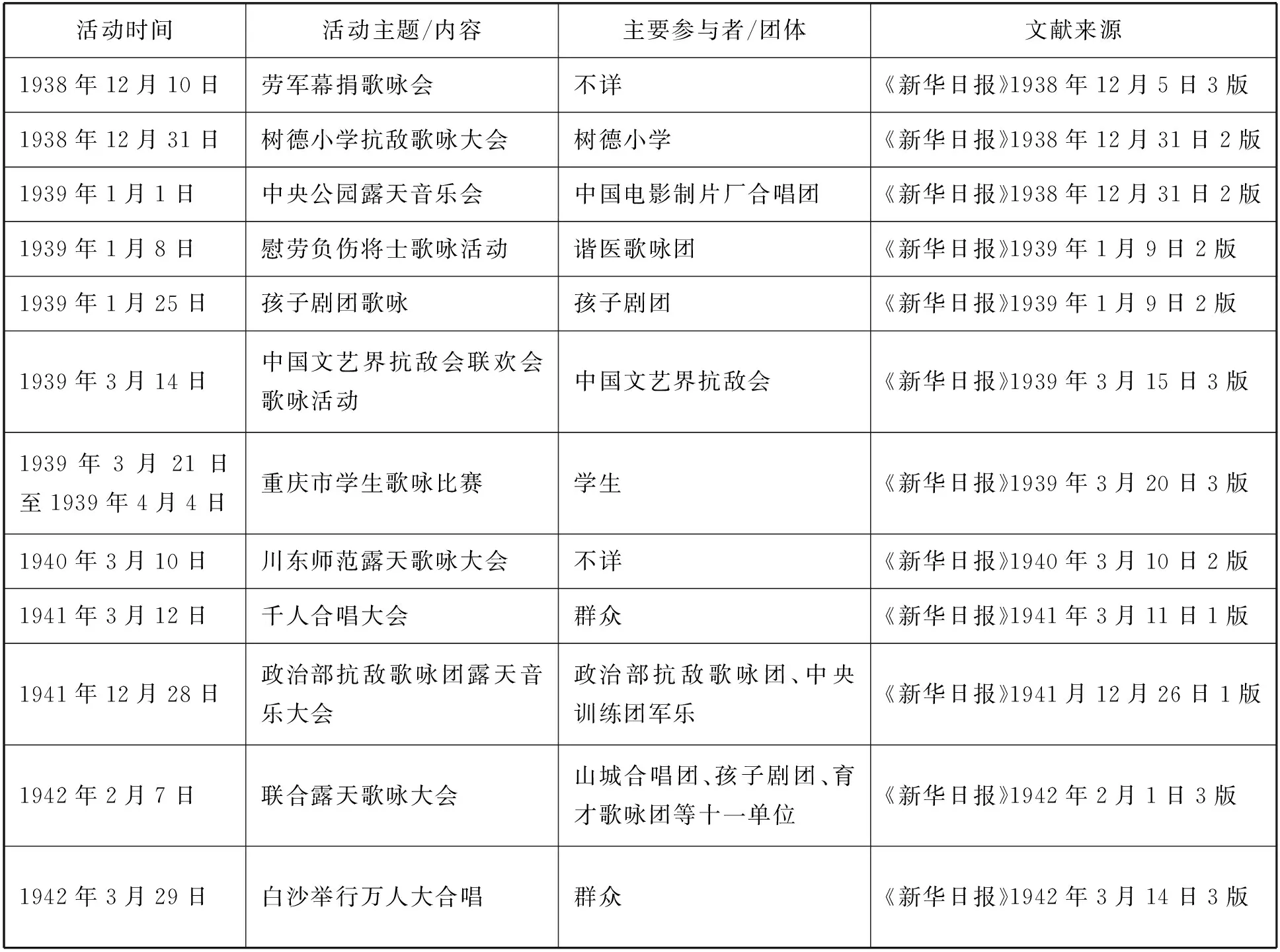

群众歌咏活动的主要模式是发展群众组成歌咏团队,以少数音乐专业人才或音乐爱好者为中坚力量,带动大众集体活动。歌咏团队是群众歌咏活动中的实践主体,群众歌咏活动的发展离不开歌咏团队的组建和发展。抗战期间重庆群众歌咏活动蓬勃发展,歌咏团队也如雨后春笋般涌现。仅根据叶语老先生的回忆及其文论中提及的歌咏团队就有:中央电影摄影场合唱团、孩子剧团合唱队、民众歌咏会、四川水泥厂歌咏团、华夏合唱团、中苏文化协会歌咏队、七七剧团合唱队、抗敌歌咏团、抗敌剧宣队、前锋歌咏团、山城合唱团等[1]。这些团体积极开展歌咏活动,下面按照时间顺序摘录部分有代表性的活动:

表1 抗战时期群众歌咏活动情况表

说明:表中内容根据西南师范大学出版社1985年出版的李滨荪、胡婉玲、李方元编《抗日战争时期音乐资料汇集·重庆<新华日报>专辑》整理

表1所列歌咏活动仅是众多抗战歌咏活动中的一个缩影。从笔者掌握的资料来看,1938年和1939年重庆群众歌咏活动最为密集,形式多样:有慰问演出,有学生歌咏比赛,活动范围极广。1940年至1942年活动相对减少,但规模最大,如在夫子池的千人大合唱,白沙举行的万人大合唱,影响都十分巨大。1943年至1945年,群众歌咏活动较少,此不作单独列举。

三、音乐会形式的演出

由群众性、广场性的活动向室内、专业性等多方位活动发展是重庆抗战音乐活动的又一个显著特点。随着大批学校、文化人迁入重庆,重庆的文化发展达到了前所未有的繁荣,文化审美也更加多样化。群众性、广场性的文化构成已经不能满足各个阶层的文化需求。高水平专业音乐院校和知名音乐家在重庆落脚,极大地丰富了重庆音乐文化活动。这些专业院校、著名音乐家直接参与到抗战音乐活动中,不仅提高了重庆抗战音乐活动的影响力,也使重庆抗战音乐活动更多样化,音乐会形式的演出就是其中的一种重要方式。这种音乐活动方式更容易把宣传对象扩大到各个阶层,为建立更广泛抗战统一战线做出了贡献。

重庆音乐会形式的演出是1940年起逐渐频繁开展活动的。主要包括声乐类(包括部分歌咏活动)的音乐会、交响乐类音乐会、国乐、综合类的音乐会以及个人独唱、独奏音乐会。由于各类音乐会经常会有交叉,为便于记述,下面就不再分门别类,仅以时间为序把部分有代表性的音乐会情况摘录如下:

表2 抗战时期音乐会演出主要活动情况表

1945年4月3日为劳军募捐举办刘雪庵作品演奏会中华音乐界抗敌协会《新华日报》1945年4月3日3版1945年12月16日中华交响乐团在抗建堂恢复星期音乐会公开演奏会,曲目有莫扎特的《魔笛》、G大调小夜曲等中华交响乐团《新华日报》1945年12月16日3版

说明:表中内容根据西南师范大学出版社1985年出版的李滨荪、胡婉玲、李方元编《抗日战争时期音乐资料汇集·重庆<新华日报>专辑》整理

从上述列举可以看出,重庆抗战音乐活动中音乐会形式的演出不论从时间跨度和演出的频率上都超过了群众歌咏活动,这也恰恰体现出了重庆抗战音乐活动的特色。另外,值得一提的是,抗战期间在重庆成立了“中华交响乐团”“国立音乐院实验管弦乐团”“国立实验剧院管弦乐团”和“励志社交响乐团”等乐团,其中前三个乐团被誉为“山城三大交响乐团”。据资料载,上述乐团均是由中国人组建的具有规范编制的乐团,由于它们都诞生在重庆,因此,重庆也被看作是中国交响音乐的摇篮。

四、歌剧形式的演出

歌剧是西方的艺术形式,在中国起步比较晚。相对群众歌咏活动、音乐会形式的演出,抗战时期重庆歌剧的创作、演出等方面都不算多。但从中国歌剧发展史上来看,当时重庆歌剧的创作、演出达到了一个高峰,中国第一部大歌剧《秋子》就诞生在重庆。就其地位而言,重庆歌剧形式的演出同样举足轻重。

在重庆创作、演出的歌剧形式的作品主要有《刑》《秋子》《农村曲》《苗家月》《荆轲》《苏武》《红梅》等。现据《新华日报》刊登的相关消息,将此期主要作品列举如下:

表3 抗战时期重庆歌剧演出主要剧目情况表

说明:表中内容根据西南师范大学出版社1985年出版的李滨荪、胡婉玲、李方元编《抗日战争时期音乐资料汇集·重庆<新华日报>专辑》整理

这里,还应专门论及歌剧《秋子》。之所以未将其列于上表,是因为《秋子》在重庆上演的场次和形式都较其他歌剧更加丰富,表格不能全面展示。《秋子》相关的演出信息,《新华日报》就曾多次报道,并发表多篇评论文章。相关报道有:“中国实验剧团筹备会定十六日午后七时,假夫子池新运服务所礼堂举行第二次歌剧《秋子》音乐奏唱会”(《新华日报》1941年4月13日1版);“实验歌剧团下月中旬上演大歌剧《秋子》”(《新华日报》1942年11月30日3版);“千呼百唤,望眼欲穿之大歌剧《秋子》,(明日起在抗建堂复演)从19日到31日止,每晚必演,并加演日场”(《新华日报》1943年1月18日1版)。从上述报道不难看出,从1941年到1943年,《秋子》被多次上演,不仅有整部歌剧的形式,还有“音乐奏唱会”形式,特别在1943年1月19日—31日,每日都有上演,可见场次之多。

五、创作及评论

音乐活动一般都以音乐实践为主,尤其在“抗战”这个特定时期里,音乐活动主要围绕抗日救亡运动来展开,是以宣传、鼓舞为直接目的。这个特点决定在抗战音乐活动中人们会更注重“动态音乐”,而对“静态音乐”则关注较少。但是,好的音乐作品、必要的音乐知识普及、文艺理论的灌输、音乐审美的引导,能够帮助人们更快、更好开展“动态音乐”活动,对抗战音乐活动有着巨大的推动作用。

抗战期间重庆的音乐创作,基本上以“坚持抗战、反对投降”“要求民主、反对法西斯统治”为中心主题。但逐步由抗战初期以创作“救亡”歌曲为主,渐渐出现艺术性较强的独唱歌曲、大合唱、歌剧、器乐、交响乐等多种形式的音乐。值得注意的是,这期间由于受到解放区音乐的影响,作曲家们大多着力于对民族形式和民族风格的追求,以使作品更易于为中国老百姓理解和接受。因此,民族民间音乐对国统区重庆的音乐创作风格的影响愈益明显[2]。这其中较为著名的代表作品主要有:贺绿汀的《嘉陵江上》(艺术歌曲)、《垦春泥》(无伴奏合唱)、合唱《胜利进行曲》(合唱)、《晚会》(交响乐);黄源洛的歌剧《秋子》《苗家月》;沙梅新型歌剧《红梅》;马思聪的《西藏音诗》(小提琴组曲)、《第一交响曲》(交响乐);陈田鹤的《血债》(钢琴独奏曲)、《河梁话别》(清唱剧)、《剑声集》(歌曲集);郑志声的歌剧《郑成功》(未完成)、交响乐《早晨》《朝拜》等。

随着重庆音乐生活的丰富和音乐创作的发展,音乐思想也比较活跃,音乐刊物的学术水平也有了明显的提高。抗战时期,重庆比较有影响的音乐刊物有:《新音乐》(月刊,1940年1月创刊)、《乐风》(双月刊,1940年1月创刊)、《乐风副本》(季刊,1941年4月创刊)、《音乐月刊》(1942年3月创刊)、《歌曲创作月刊》(1941年1月创刊)等。在这些音乐期刊上不仅发表了大量作曲家的作品,推动了抗战音乐作品的传播,还在“普及音乐实用技术、推动抗战音乐文化运动发展”“抗战音乐活动经验总结和交流”“新音乐运动理论与实践的阐述及其不同观点争鸣”“抗战音乐活动中的演出评论”等方面进行了讨论。例如:《歌曲指挥应用》(李抱忱,《乐风》1941年1卷2~8期连载)、《教士兵唱歌的方法和任务》(邹伯咏,《抗战三日刊》1938年第80期)、《怎样布置音乐会》(联抗,《新音乐》1940年3卷5期)、《中国新音乐运动史的考察》(赵沨,《新音乐》1940年1卷3期)、《略论新音乐》(李绿永,《新音乐》1940年1卷3期)、《评“秋子”》(晏青,《音乐月刊》1942年1卷4-5期)等,这些文章不仅对音乐知识的普及做出了贡献,也对音乐政治倾向、学术理论问题展开了讨论和争辩,推动了重庆抗战音乐活动的快速发展。

六、结语

重庆抗战音乐活动是抗日救亡运动的重要组成部分。相对其他城市而言,重庆抗战音乐活动具有得天独厚的条件。抗战期间重庆汇聚了中国最专业的音乐学府,云集了大批音乐专业人才,组建了“山城三大交响乐团”,为重庆抗战音乐活动的多样化、专业化提供了必要条件。

从抗战音乐活动形式来看,重庆抗战音乐形式更加丰富。重庆抗战音乐活动包括了群众歌咏活动、音乐会形式的演出、歌剧形式的演出、音乐创作及评论等多个方面。通过梳理,我们发现,重庆抗战音乐活动和人们所直观认识的抗战音乐活动有一定的差别。一般情况下,人们会认为抗战音乐活动中“群众歌咏”应该占主体地位,对“音乐会”“交响乐”等方面的音乐活动关注较少,然而,通过对当时报纸、期刊及其他文字材料的检核却发现,在抗战的中后期,“音乐会”“交响乐”等抗战音乐形式更加丰富,成为抗战音乐的主体。

从对我国音乐发展的影响来看,重庆抗战音乐活动在特定时期融合了中国多地域音乐元素,云集了大批作曲家、音乐活动家,成立了多个专业音乐组织,创办了大量专业音乐杂志,使重庆有了一个发表音乐作品、普及音乐知识、音乐理论争鸣等方面的广阔平台,使重庆抗战音乐活动理论和实践并重,是我国近现代音乐发展史上的一个高峰,对我国音乐发展产生了深远的影响。