秦“执法”服“法冠”说考论

2018-09-04邱文杰

邱 文 杰

(中国人民大学 国学院,北京 100872)

随着近年岳麓秦简与里耶秦简的刊布,秦代执法确系独立职官[1][2]。据目前学界研究,一般认为执法是处于中央与县之间,负责辖属诸县特定文书、事务的统筹处理,有监临的性质[3]。秦职官“执法”的确证使得前后时代相关问题的对比研究成为可能,本文即在此基础上对汉末官制文献关于秦代“法冠”的追溯作更深层次的探究,试图厘清秦“执法”服“法冠”以及“秦灭楚,以其君冠赐御史”等不同文本记载的差异及其产生背景。

一、蔡邕《独断》秦执法“服法冠”说辨证

西汉时,执法失去作为独立职官的地位,转而成为御史中丞与侍御史的职能[4]。王莽进行官制改革时又将御史改称执法,从而强化了御史与执法的直接对应[5]4103[6]186-187。

东汉后期的官制文献有秦“执法”服“法冠”的表述,目前所见的最早记载为蔡邕《独断》:

法冠,楚冠也。……秦制,执法服之,今御史、廷尉监、平服之。……太傅胡公说曰:《左氏传》有南冠而絷者,《国语》曰南冠以如夏姬,是知南冠盖楚之冠,秦灭楚,以其君冠赐御史。[7]下卷,12

就此条史料而言,晋司马彪作《续汉书志》时也引过,但表述有差别:

法冠,一曰柱后。高五寸,以纚为展筩,铁柱卷,执法者服之,侍御史、廷尉正监平也。或谓之獬豸冠。獬豸神羊,能别曲直,楚王尝获之,故以为冠。胡广说曰:“《春秋左氏传》有南冠而絷者,则楚冠也。秦灭楚,以其君服赐执法近臣御史服之。”[8]3667

一般认为,司马彪作《续汉书志》多采《独断》[9]。此当为其中一则显证。此外,刘宋时裴骃撰《史记集解》亦曾引此条,不过已经由“胡广说”变为“蔡邕曰”:

蔡邕曰:“法冠,楚王冠也。秦灭楚,以其君冠赐御史。”[10]3091-3092

由上,则晋、宋之时这种记载已然十分通行。又,《独断》一书唐时即有单行传本,其后历代不绝[11]1177-1179。同时,从今本《独断》来看,此段关于“法冠”的叙述并未有版本差异,应当是可以信据的东汉史料。

然而,《独断》关于“法冠”的叙述层次复杂。蔡邕明确区分了“秦制”与今(东汉)制,同时还在文末附录胡广“秦灭楚,以其君冠赐御史”这一对秦统一历史的追溯。相近的叙述模式还见于同书“高山冠”与“武冠”,孙星衍将此三条辑入胡广所注《汉官解诂》,不过都是辑自《续汉书志》[12]24。目前来看还是从蔡邕《独断》辑出更合适一些。

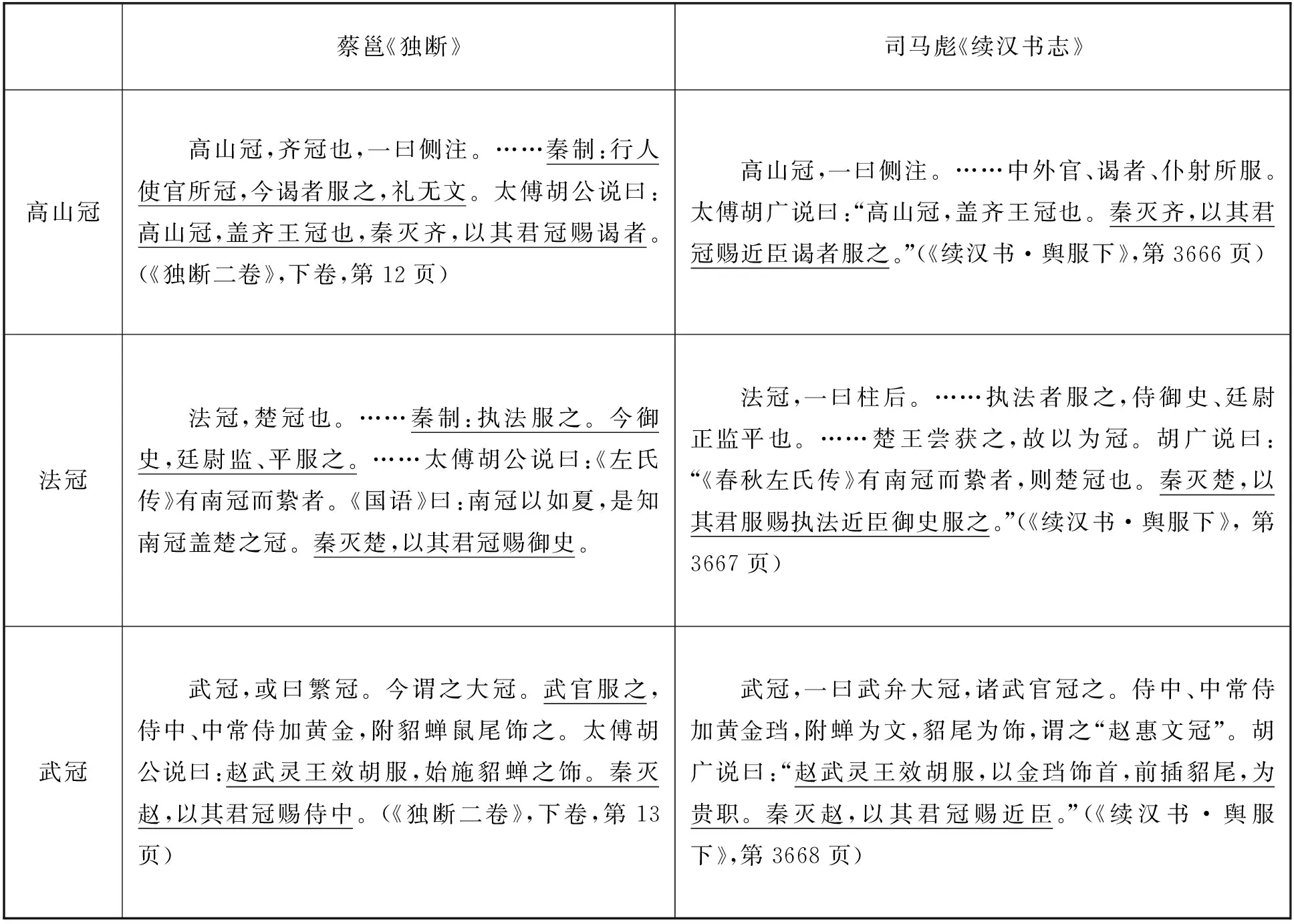

现以表格形式将《独断》与《续汉书志》相关文本呈现如下:

表1 《独断》与《续汉书志》史料对照表

首先来看《独断》文本内部蔡邕与胡广观点之异同。胡广较蔡邕年长,后者尊其为“太傅胡公”。但二者对法冠的追溯并不一致。

若将高山冠与法冠结合来看,可以发现蔡邕明确区分了“秦制”与今(东汉)制。而且从前后行文的逻辑来看,“秦制”中服法冠的“执法”应该与高山冠中“秦制,行人使官所冠”相同,属于执掌某一职事的某类职官,而非某种特定职官。

但胡广关于上述三种冠的溯源采用了一致的处理模式,即与秦统一的历史进程相联系,将冠名与特定职官相对应:

(高山冠)秦灭齐,以其君冠赐谒者。

(法冠)秦灭楚,以其君冠赐御史。

(武冠)秦灭赵,以其君冠赐侍中。

在胡广之前,我们没有见到过这种整齐化的表述方式。不过,后于胡广的《独断》与《续汉书志》都有“秦灭九国,兼其车服”[7]10[8]3649的记载,东晋袁宏也在《后汉纪》中有相近的表述:

自三代服章,皆有典礼,周衰而其制渐微。至战国时,各为靡丽之服。秦有天下,收而用之,上以供至尊,下以赐百官,而先王服章,于是残毁矣。[13]165

秦灭六国之后,对各国冠服定然是有采择的,但是冠服与职官的具体对应却只能追溯至胡广。此外,从蔡邕“今谒者服之”与“今御史,廷尉监、平服之”的表述来看,胡广的说法应该是基于东汉制度的现实情况而对秦史进行的整齐化建构。

所以,蔡邕与胡广二者说法是不同的。蔡邕刻意标明的“秦制”中的服某冠的官并不是独立职官,而是泛化的职能。这应当是由于史料缺载,当时并不能建立较为明晰的冠服与职官的详细对应,所以他对秦制的描述已经较为模糊。

但是,蔡邕也并未直接采纳胡广的说法,而只是将其列为一说。这表明他是在刻意区分秦制与“今制”的不同,并认为不应将东汉现实制度直接对应到秦代,表现出较为审慎的处理态度。

其次,再看后于蔡邕的司马彪《续汉书志》的相关记载。

《独断》与《续汉书志》相比,前者重视秦制与今制(也就是汉制)的区分。蔡邕既然突出“秦制”,想必有一定史料依据。司马彪不注重对秦制的追溯,他对“法冠”的叙述变成“执法者服之,侍御史、廷尉正监平也”。所以我们从《续汉书志》本身的记载中看不出秦汉“法冠”制度的变化,也可能是当时已经不能明确区分秦汉“法冠”制度的差别。

这种秦汉混同的趋势还集中体现在司马彪将胡广之说与蔡邕的观点进行了杂糅,形成“执法近臣御史”的表述。

但结合两汉时代执法成为御史职能这一点来看,“执法近臣御史”这一表述意涵丰富:“执法”体现御史职能,“近臣”表明其侍御身份。《史记·天官书》叙述太微垣“南四星,执法”[10]1299,《续汉书·天文志》也提到“执法为近臣”[8]3240。这表明执法的这种属性无论是在太微垣中的星官身上,还是在佩戴法冠的御史身上,都能得到体现。

所以西晋司马彪所作《续汉书志》在前后逻辑上是比较一致的。这说明执法无论是作为星官还是职能,都具有接近皇权(或天帝)的侍御身份,能够体现出历史早期的执法无论作为职官还是职能都具有亲近君权的基本属性。

综上,秦代执法与御史分属不同职官,但西汉时御史事实上成为文法吏的代表而兼具“执法”的职能,所以,蔡邕《独断》是以执法职能为标准界定法冠的。

阎步克先生在研究汉唐冠服体制演变时曾提到:

汉代冠服体现了一种“不同冠服用于不同事务或人群”的职事分类精神。……相关的“职事分类”,又如法官专有其服,如侍御史和廷尉正、监、平等,服法冠。[14]

所以,从汉代冠服制度的整体研究来看,蔡邕“秦制,执法服之”一语应当是在职能层面由汉制向秦制的推论,而事实上与秦代的现实体制不合。因为执法的涵义从秦到东汉后期经历了较为复杂的变迁,所以蔡邕认为法冠是“秦制,执法服之”这一观点是层累造成的,其产生的背景也是相当复杂的。

法冠作为一个文化符号本身即代表了重法传统。御史在东汉时佩戴法冠,同时西汉史料记载侍御史与御史中丞有“执法”职能,所以蔡邕建立的史学链条是比较清晰的。即御史在两汉时冠法冠[5]3281,其在西汉时即有“执法”职能,如此可以推出拥有执法职能者可以冠法冠,但秦制东汉时已经不清楚,而《战国策·魏策》中确有“秦自执法以下”[15]957的表述,所以在这种史料存佚情况下,蔡邕对秦制的推断应当说是合理的。至于胡广直接称“秦灭楚,以其君冠赐御史”则很大程度上是又向前推进了一步,就目前来看,缺乏史料支撑。

所以,胡广之说主观建构的可能性较大,但亦可见东汉时人已经接受这种解释模式并在魏晋隋唐时广为流布,产生较大影响。

二、“秦灭楚,以其君冠赐御史”的史源学分析

胡广所述秦以楚王君冠赐御史这种冠冕制度的源流,当有所本。在东汉末我们还能找到一些与之相近的线索。汉末高诱在注《淮南子》“楚文王好服獬冠,楚国效之”一句时曾写道:

文王,楚武王熊达之子熊庇也。獬廌之冠,如今御史冠。[16]675

这也就意味着,《淮南子》时代已有楚文王“好服獬冠”的记载,而东汉末的高诱则进一步阐释,认为楚王所服獬豸之冠就是东汉末年当时御史所服之法冠。胡广“秦灭楚,以其君冠赐御史”应当就是依靠这样的史料逻辑得以产生的。

胡广此说尽管史料缺环很多,但在被记录之后却因符合两汉的实际情况而对后世官制冠冕文献产生深刻影响。秦御史冠法冠从而具有执法职能成为一种深刻的历史记忆。

在《独断》和《续汉书志》之后,“秦灭楚,以其君冠赐御史”一句的史料出处逐渐变得复杂。我们看到,在魏晋到唐宋时期这一记载出现了众多史源。下面将以表格的形式进行呈现。

表2 “秦灭楚,以其君冠赐御史”史料来源表

从上表中我们可以看到,汉唐以来“胡广说”的记载最稳定。但在萧梁时期,沈约已经不很清楚“秦灭楚,以其君冠赐御史”这种记载的确切出处,说明此时它的史料来源已经比较复杂。

随后,隋代类书《北堂书钞》明确标明此语引自卫宏《汉旧仪》。及至唐初,《春秋左传正义》与《隋书·礼仪志》又标记此语出自应劭《汉官仪》。到唐代中期,《唐六典》引此语则标明为“《秦事》”一书所载,《通典》承袭之。而宋代《太平御览》与《职官分纪》二书又记载此语是应劭“览《秦事》”一书记录下来的。

就以上的史料状况而言,东汉后期大部分官制文献几乎都被提及。当然,蔡邕所引“胡广说”本来即是一种说法,可能为当时人所共享。但更大可能是后来在传抄过程中逐渐杂乱,以致清人孙星衍四次辑到此句,可惜的是并未对其源流演变进行细致分析。我们目前能看到的最早记录仍然是来自蔡邕《独断》所引胡广之说,而此种说法又在后世趋于稳定,所以从史源学的角度来讲,蔡邕《独断》的记载才是比较可靠的史料源头。

这其中尤为值得重视的是,《唐六典》在自注里将此语隶于《秦事》一书。不过从记载此种说法的史料谱系来看,《秦事》一书应当出现于魏晋以后。

陈仲夫在校勘《唐六典》时在此句下曾有校记:

近卫校明本曰:“按《旧唐志》云:《秦汉以来旧事》八卷。”案:《太平御览》卷二二七“侍御史”条引应劭《汉官仪》,有“余览《秦事》,云始皇灭楚,以其君冠赐御史”之语,其书名亦称《秦事》。[21]386

其引日本学者近卫家熙的意见,有一定启发意义。今查《旧唐书·经籍志》,其书作“《秦汉已来旧事》八卷”,但此书之前为“《三辅旧事》一卷韦氏撰”,“《西京杂记》一卷葛洪撰”,其后为“《汉魏吴蜀旧事》八卷”[25]1998。则《秦汉已来旧事》一书当与东晋葛洪约略同时,则很明显出自魏晋以后时人的纂集。而且,《秦汉已来旧事》与《秦事》亦差别较大,可能也并非出自此书。不过,《秦事》却极有可能是与《秦汉已来旧事》相同性质的南北朝时人纂集之书。《唐六典》既然引用,说明当时存有此书。但唐初孔颖达等人修《春秋左传正义》及李淳风、李延寿等修《隋书》“十志”都明确称此语来自应劭《汉官仪》,则《唐六典》与《通典》为何还要引《秦事》一书,现在已无从考辨。

不过,《唐六典》这种官方修定的一代典志之书将“秦灭楚,以其君冠赐御史”一句隶属于《秦事》,看出撰作者认为御史的执法属性是出于秦,其初衷应当是反映秦的重法传统,标举其时代特征,所以才选用了《秦事》这样一种书。这代表了唐人对秦人重法的文化认定,反映出胡广“秦灭楚,以其君冠赐御史”一言对后世的深刻影响。

更值得注意的是,宋人所编《太平御览》与《职官分纪》均称“应劭览《秦事》”,这很明显是杂糅了唐初《春秋左传正义》《隋书·礼仪志》与唐代中期《唐六典》《通典》两种说法,是一种史料的比附,不能作为研究相关问题的史料依据。

综上,“秦灭楚,以其君冠赐御史”在魏晋以迄唐宋的文献中被冠以不同的史源,涉及到传抄、辑佚、比附等诸多问题,但都反映了后世对于秦王朝重法传统的深刻认知。

三、“执法”涵义演变与法冠佩戴群体的扩展

从上文来看,东汉中后期以迄隋唐时期,在叙述法冠来源时,都追溯至秦统一,而且都认为当时是御史佩戴,并且御史与执法密切相关。其中“胡广说”影响深远,而且时间越后其史源就越复杂,但也反映出后世对于秦御史执法传统的深刻印象。

但是,从上文所引《淮南子》高诱注来看,东汉末年,御史是冠法冠,而且高诱举例时仅举出御史冠一例,未言及其他。还有,上文所引《续汉书志》关于“法冠”的记载在唐李贤的《后汉书注》中有不同的表述。

《后汉书·隗嚣传》载其讨莽檄文中有“赤车奔驰,法冠晨夜”一句,李贤解释“法冠”一词时引到《续汉志》曰:“法冠一曰柱后,高五寸,侍御史服之。”[8]517-518

这与上文所引今本《续汉书志》“侍御史、廷尉正监平也”的说法有区别。不过,檄文中“赤车奔驰,法冠晨夜”一句应当就是指当时的绣衣执法。

此处对新莽的批评与《淮南子·泰族训》对秦始皇的指责是相近的:

赵政昼决狱而夜理书,御史冠盖接于郡县,覆稽趋留,戍五岭以备越,筑修城以守胡,然奸邪萌生,盗贼群居,事愈烦而乱愈生。[16]1399-1400

与秦始皇派御史循行各地相近,王莽也遣派绣衣执法“分填缘边大郡,督大奸猾擅弄兵者”[5]4125。所以法冠在当时的正式文本中仍然可以直接指向御史(执法),没有歧义。我们在两汉的现实生活中也能明显看出执法职能的首要对应对象是御史。

蔡邕《独断》也是说“今侍御史、廷尉监、平服之”,说明这是东汉后期的情况,并且注意了与秦制的区隔。稍早的胡广也是选取了他认为非常有说服力的御史作为秦统一后获赐法冠的初代职官,其后“秦灭楚,以其君冠赐御史”为《史》《汉》各注家所继承。

但从蔡邕《独断》开始,魏晋史料中御史与廷尉就都成为执法者:

法冠,廷尉等诸执法者冠之。[26]342

法冠,一名柱后,或谓之獬豸冠。高五寸,以縰为展筩。铁为柱卷,取其不曲挠也。侍御史、廷尉正监平,凡执法官皆服之。[17]768

甚至,《南齐书》中冠法冠的执法者仅举有廷尉一种为代表,御史应该在“等”中。这说明当时的认识已经有所变化。但不可否认,执法对应为御史一直是稳定的,而御史的主要职任多是对涉及皇权稳固的重要事件的审核与处理。

这一点,我们可以参考《唐六典》的说法:

侍御史掌糺举百僚,推鞫狱讼。其职有六:一曰奏弹,二曰三司,三曰西推,四曰东推,五曰赃赎,六曰理匦。凡有制勑付台推者,则按其实状以奏;若寻常之狱,推讫,断于大理。[21]380

唐代大理寺相当于汉代廷尉,而且西汉后期有过大理与廷尉之间的更名。我们看最后两句,侍御史负责覆审的狱案实际是有一个条件,即“有制敕付台推者”。下文“寻常之狱,推讫,断于大理”,按其自注,“旧,台中无狱,未尝禁人;有须留问,寄禁大理”。也就是说,侍御史并不专门负责寻常狱案的审理。西汉时代的御史中丞也是相对特殊的监察官,也并不负责一般刑狱[27]。

尽管到东汉魏晋文献中我们才看到廷尉属官冠法冠,但实际上执法与断狱的对应从西汉中期董仲舒《春秋繁露》就已经开始:

执法者,司寇也。司寇者,水也。……北方者水,执法司寇也。司寇尚礼。……据法听讼,无有所阿,孔子是也。为鲁司寇,断狱屯屯,与众共之,不敢自专。是死者不恨,生者不怨,百工维时,以成器械。[28]365

按其所言,执法者即司寇,其职掌当为“据法听讼”“断狱”等。但这只是董氏理论建构中的匹配对应。对此,孙诒让《周礼正义》即认为此与经义不合:

《大戴礼记·千乘篇》云“司寇司秋以听狱讼”是也。《春秋繁露·五行相生篇》以司寇为北方水官与经义不合,不足据。[29]3265

当然,董氏所言可以视为执法作为泛化职能在经学中的表现。这实际与入汉以后执法丧失独立职官地位是相关的。所以,从董仲舒开始,断狱逐渐成为执法作为职能的另一个主要指向,当然对应的职官从东汉后期开始扩展到廷尉。

这一发展过程,应当与法字指向的变化有一定关系。对此,我们可以借鉴杜正胜先生的研究:

封建城邦时代“刑”、“法”有时虽亦连言,且近似后世之法律,通常却分得很清楚。但自战国以后,法度之“法”的古典意义逐渐消失,刑罚之“法”的后世意义逐渐普及,故又称作“法禁”。法遂成为刑的依据,刑变成法的手段。[30]235

与之相近,秦简中的执法未见其直接参与断狱,我们看到的多是对于相关文书的审核,对官吏违法的惩处以及对一些特殊人员、物资的调动。所以历史早期法的内容与指涉不限于断狱。就名义而言,秦简执法主管的事务都是与皇权乃至国政有密切关联的,不同于一般的刑狱审理,这一点与两汉及以后的御史非常相近。

因此,早期执法的主要职任不在刑狱审理,这一点我们从西汉时代侍御史与御史中丞“执法殿中”的记载也能看出。再者,从《史记·天官书》所述执法星在南宫太微中接近五帝坐的位置来看,其职任的重点也不在刑狱审理。所以汉初对于执法的理解与东汉魏晋时期廷尉也称为“执法官”应该是不同的。而这种执法官群体的扩大化在法冠的佩戴者身上反映得非常明显。

无独有偶,我们也看到执法星在魏晋隋唐文献中逐渐对应为廷尉与御史大夫,正可与此相对应:

南蕃中二星间曰端门。东曰左执法,廷尉之象也。西曰右执法,御史大夫之象也。[17]292[20]532

两汉之际王莽改御史为执法就是执法与御史之对应趋于稳定的反映。到东汉时,执法作为法冠佩戴者的固有属性逐渐扩展至廷尉属官,而南北朝时执法星也转而对应御史大夫与廷尉,所以,执法一词能够和廷尉系统的职官进行对应,其反映的是汉末魏晋时期法字涵义向刑狱的偏移。

不过,我们看到官制文献中的冠冕制度相较天文星占还是要切近现实一些,因为佩戴法冠的侍御史、廷尉正、监、平与西汉以来执法殿中的侍御史、御史中丞的级别是大致相当的。包括秦简中的执法,其级别都是在御史大夫之下。但天文星象资料却是将执法星直接对应为御史大夫与廷尉,与现实情况有相当距离。

综上,东汉后期执法作为职能所对应的职官逐渐由御史大夫属官扩展至廷尉属官,其与秦代执法作为独立职官已经有很大不同。

所以,蔡邕《独断》所展示的“秦制”与今制之别,实际在相当程度上反映的是西汉与东汉的差别。但是,他与胡广所揭示出的秦执法与御史的特殊关系对于我们理解秦执法的发展有重要帮助。