农村居民点空间布局及优化分析

——以重庆市合川区狮滩镇聂家村为例

2018-09-04曾远文段松江

曾远文, 丁 忆, 胡 艳, 陈 静, 段松江

(重庆市地理信息中心,重庆 401121)

0 引言

农村居民点是农业劳动者居住和生产生活的主要场所,是乡村地域空间的人口聚居点,其形成与发展、演变受到社会、经济、文化等因素的深刻影响[1-3],农村居民点规划选址是土地利用规划中的一个重要环节。但是由于自然条件、生活习俗等原因,农村居民点的布局和扩张长期处于自发选择状态,随着经济社会的发展和城镇化进程的加速,目前我国农村居民点布局无序、散乱、规模小等土地低效粗放利用现象已经不能满足集约节约利用的要求[4-6],亟需对其空间布局进行优化。

农村居民点空间布局作为农村土地利用问题研究的重点[7],国内学者已对其布局优化进行了广泛研究,主要在省域、区县、乡镇等不同尺度,对农村居民点的空间分布[8-10]、适宜性[11]、空间发展变化的驱动力[12-14]等进行了定量描述,探讨了农村居民点间的相互影响[15-17]。近年来,在建设社会主义新农村和农业现代化战略的推动下,农村居民点的研究越来越受到重视,但整体上国内对农村居民点的研究较城市研究相对滞后,静态分析多、动态分析少,与区域特色结合不够紧密[18]。国外学者[19-21]从自然、社会、经济角度对居民点选址进行了较深入的探讨,研究表明农村居民点选址是一项系统工程。

目前农村居民点选址优化的基本研究区域仍以区县和乡镇等宏观尺度为主,以村域为对象的研究仍然较欠缺。特别是随着“规划全覆盖”提出以及中办、国办印发的《深化农村改革综合性实施方案》提出要“尽快修订完善县域乡村建设规划和镇、乡、村庄规划” 的要求,以村域为对象的规划研究的重要性及迫切性日益凸显,同时农村居民点用地布局规划作为村规划的重要组成部分,也应得到重视。本文在前人的研究基础上,以村域为研究对象分析农村居民点空间布局现状,探索影响其空间分布的因素,研究布局优化方案,以期为村建设规划、新一轮土地利用总体规划及农村土地综合整治提供切实可行的依据。

1 研究区及数据源概况

1.1 研究区概况

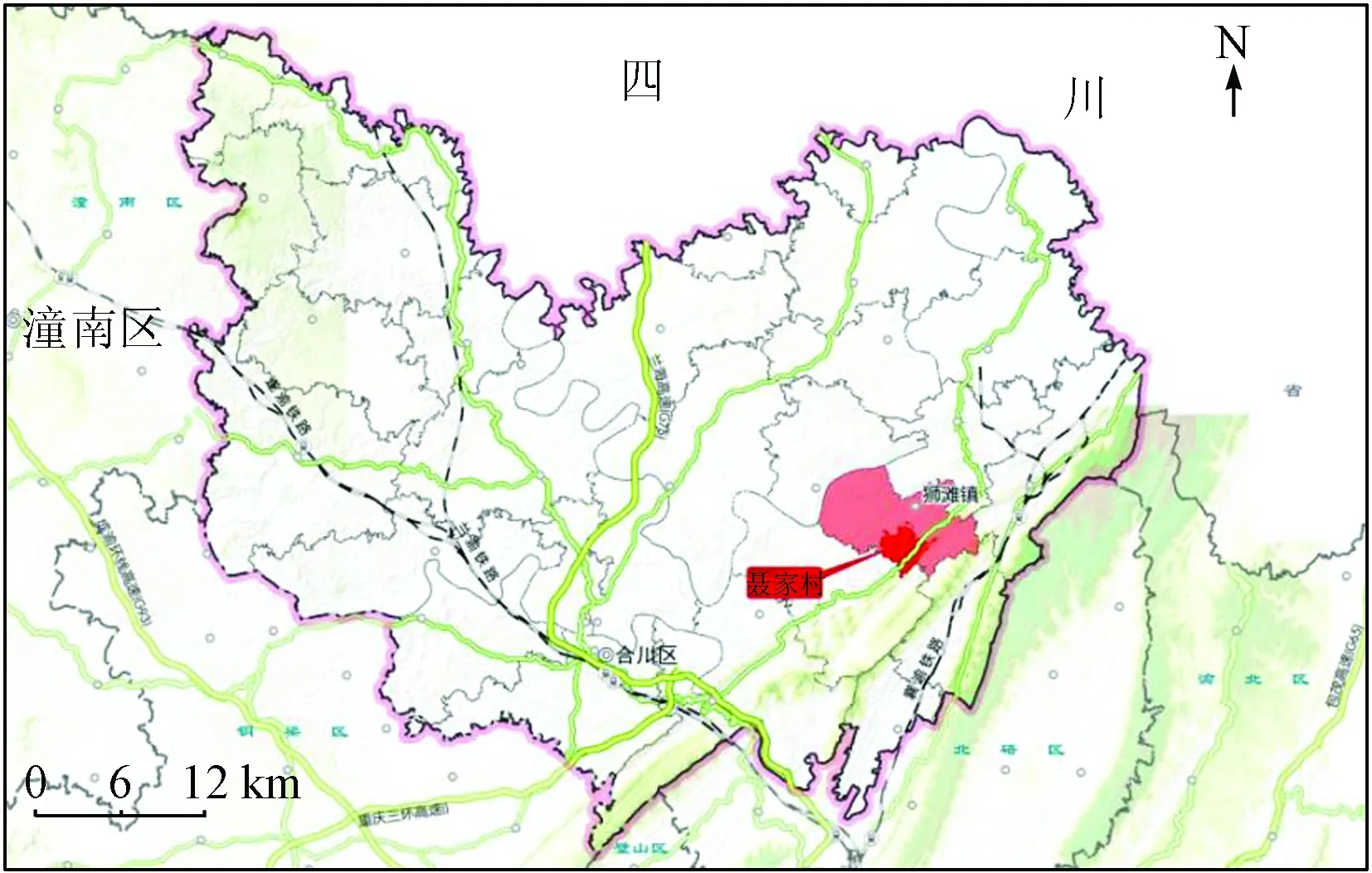

聂家村位于重庆市合川区狮滩镇南部,东临白银村,南接双凤镇保合村、双凤镇塘湾村,西抵宗圣村,北达五通村、新屋村,村域面积7.22 km2,对外公路交通主要有省道合泸路(S208),村委会所在地距离狮滩镇人民政府路程约3.6 km,距合川区政府约40 km。聂家村地理位置如图1所示。

图1 研究区示意图Fig.1 Sketch map of study area

聂家村属亚热带湿润气候,四季分明,年平均气温19 ℃,最高气温40 ℃,极端最低气温-2 ℃,平均降雨量1 000~1 200 mm,主导风向为东南风; 村内海拔介于234~564 m之间,最低点位于村北部河流岸边,最高点位于村南部山顶处。

截至2016年7月底,村内共有户籍人口2 796人,户数1 069户,户均2.62人,户籍人口男女比例为103: 100,常住人口1 560人,村内人口常年呈净流出状态,净流出人口为1 236人,约占户籍人口的44%。

2015年村民人均年收入约为10 000元,收入来源以打工、农业种植和养殖业为主。村内主要有粮食、蔬菜、生猪、鸡鸭、水产等农产品。其中,粮食主要品种为水稻、玉米,种植面积2 000亩*1亩=666.67 m2。,年产值约198万元; 蔬菜品种主要包括豇豆、丝瓜等,种植面积约30亩; 饲养生猪约250头,年产值约4.5万元,均为农户散养; 饲养鸡鸭约3 000只,产值约22.5万元; 水产主要有白鲢、鲫鱼和草鱼,年产量约10 t,产值约10万元; 水果品种为柑橘、李子、桃子等,种植面积约15亩,产值约1.8万元; 村内种植油菜200亩,年产值约18万元; 林木种类以松树和桬树为主,种植面积约2 000亩,除此之外还有村外人员在村域南部流转150亩土地进行茶叶种植。总体来看聂家村经济以农业为主。

1.2 数据来源及处理

栅格资料是重庆市1: 5 000数字高程模型(digital elevation model,DEM)经ArcGIS分析处理而来; 矢量资料主要自于合川区2015年土地利用变更调查成果和重庆市第一次地理国情普查成果; 社会经济资料来自于村域现状调查成果和查阅相关统计资料。所有数据都经过了坐标转换、研究区域裁切、重分类等一系列预处理工作。

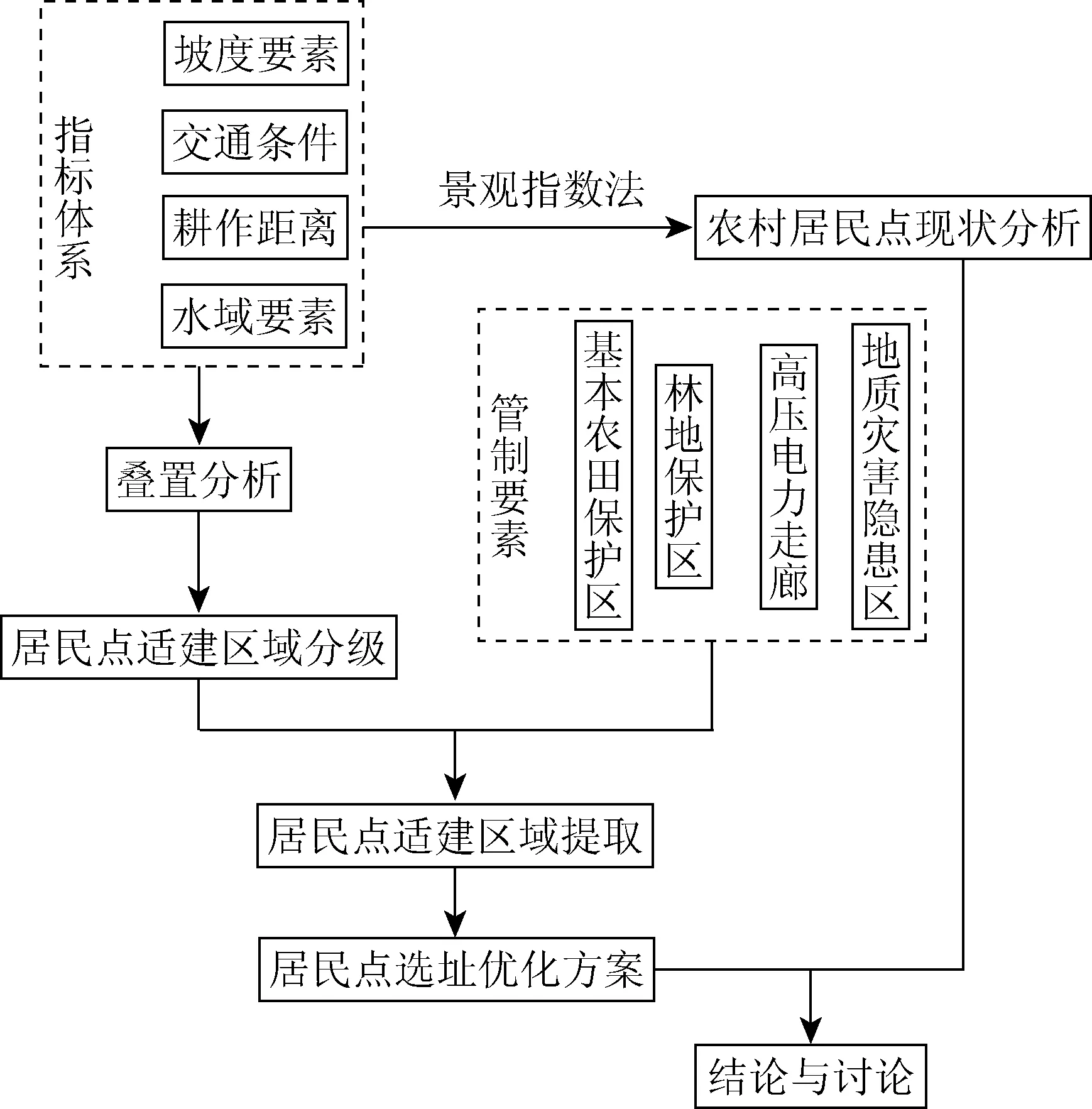

2 技术流程

以聂家村村域范围为研究区域,从土地利用现状数据中提取耕地和居民点用地,从地理国情普查数据中提取道路和水域,以一定距离梯度为标准分别对耕地、水域和道路进行缓冲区分析; 以1: 5 000 DEM为基础制作坡度图,并按一定的标准进行重分类。采用景观生态学中的斑块个数、斑块总面积、距离指数、面积指数和居民点分散度来刻画聂家村在水域、耕地、道路各个缓冲区及各坡度等级中的农村居民点空间布局特征,对影响居民点空间分布的各个因素进行叠加分析,并在充分考虑集中布局、不占用耕地、方便生产与生活、避开管制要素区及尽量利用现有居民点用地的原则之后,最终确定聂家村农村居民点选址方案。研究技术路线如图2所示。

图2 技术路线Fig.2 Technology sketch

3 居民点现状分析

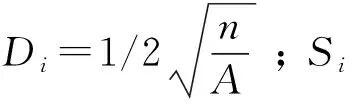

聂家村居民点用地图斑共有141个,居民点总面积35.42 hm2,占村域面积的4.91%,整体分布较为分散,户籍人口人均居民点用地面积126.68。为更好地描述聂家村居民点分布特征,本文引用景观生态学中描述某种景观斑块分布状况的指标——景观分散度Fi[22],来分析其分布特征,即

Fi=Di/Si,

(1)

表1 村域居民点景观指数分析Tab.1 Landscape index analysis of settlements

从表1中可以看出,聂家村农村居民点分布较为分散,分散度达4.5,多呈点状分布,单个居民点规模较小; 人均居民点用地面积较大,集约节约程度较低; 现状调查中还发现部分居民点闲置,造成了土地资源的浪费。

3.1 农村居民点与坡度的关系分析

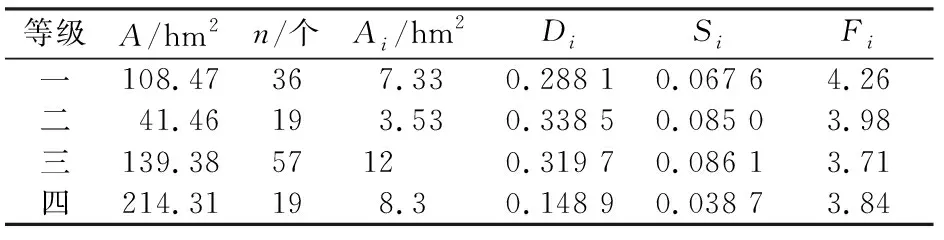

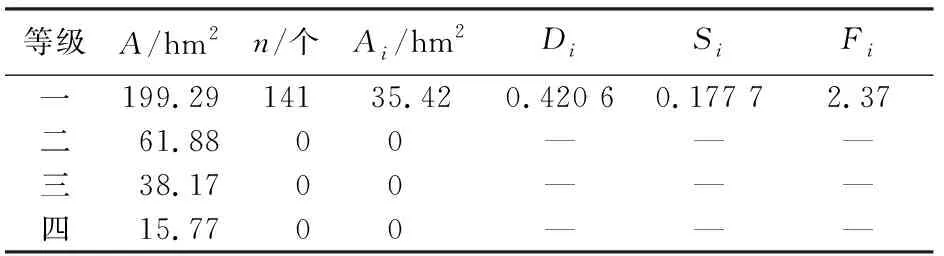

根据实际生产生活经验可知,坡度越小越适宜进行居住和农业耕种,为分析坡度和农村居民点分布之间的关系,将坡度数据按照[0°,5°),[5°,10°),[10°,15°)和[15°,25°]进行重分类,并分别定义为一、二、三、四等级(其他区域赋“nodate”,下同),与现状居民点叠加分析,结果如图3所示,并对每个等级内的居民点进行景观指数分析结果如表2所示。

等级A/hm2n/个Ai/hm2DiSiFi一108.47367.330.288 10.067 64.26二41.46193.530.338 50.085 03.98三139.3857120.319 70.086 13.71四214.31198.30.148 90.038 73.84

从图表中可以看出,分布在第三等级中的居民点面积最大、个数最多; 其次是第四等级,该等级分布的居民点图斑面积较其他等级的要大的多; 面积最小的是第二等级。

从居民点分散度上来分析,第一等级中居民点分散度最大,其次是第二等级,分散度最小的是第三等级,总体来看各个等级分散度差异不是很明显。

现状居民点多分布在坡度大于10°的区域,地形稍微平坦的区域反而分布较少,这不符合居民点布设的原则,同时也会增加基础设施和公共服务设施建设的成本,不利于村内今后的发展。

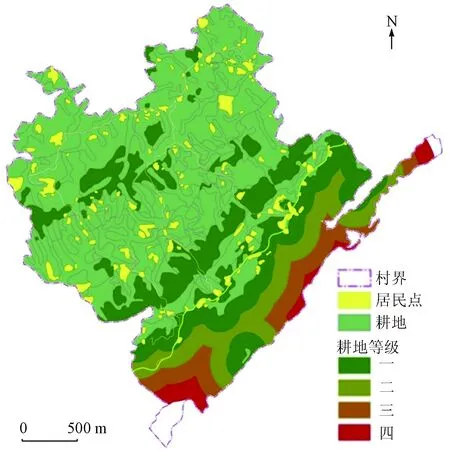

3.2 农村居民点与道路的关系分析

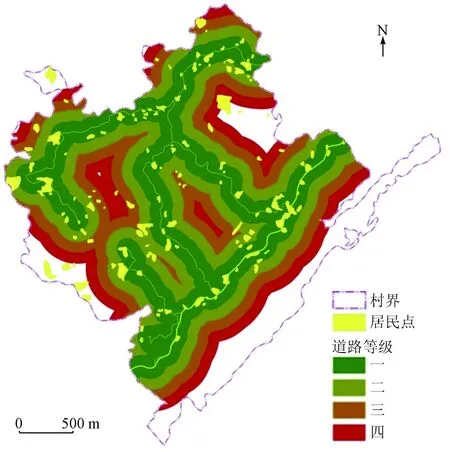

道路是影响人们生产生活的重要因素,同时也对农村居民点的分布形态有着很大的影响,距离道路的远近直接决定了人们出行成本的高低,因此农村居民点越来越多的分布在道路交通可达性高的地区。本文以[0,100) m,[100,200) m,[200,300) m,[300,400] m建立村内主要道路的环状缓冲区,并将上述缓冲区分别定义为第一、二、三、四等级,与现状居民点叠加分析并计算景观指数,结果如图4和表3所示。

图4 不同道路缓冲区等级居民点的分布Fig.4 Distribution of settlements in different road buffer grades表3 不同道路缓冲区等级居民点景观指数分析Tab.3 Landscape index analysis of settlements in different road buffer grades

等级A/hm2n/个Ai/hm2DiSiFi一225.358719.730.310 70.087 53.55二176.79256.780.188 00.038 34.91三128.72152.770.170 70.021 57.94四84.5531.800.094 20.021 34.42

居民点分布个数随着离道路的距离的增加而不断减少。从面积上看也同样符合随离道路的距离增大而不断减少的规律,从分散度上来看也是第一等级中的农村居民点分散度最小。由此可见道路因素是人们自发选址居民点时,比较重视和最容易想到的因素之一,分布现状符合社会经济发展的需要。

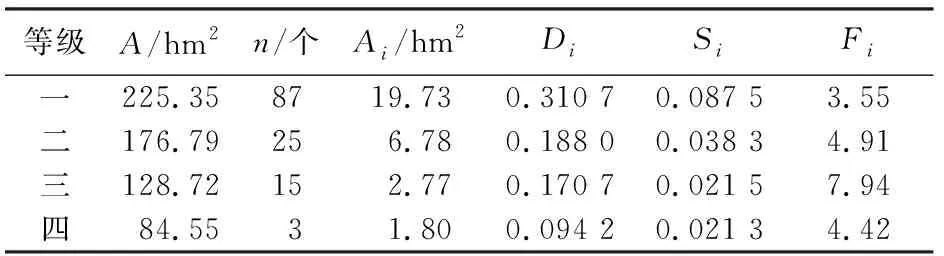

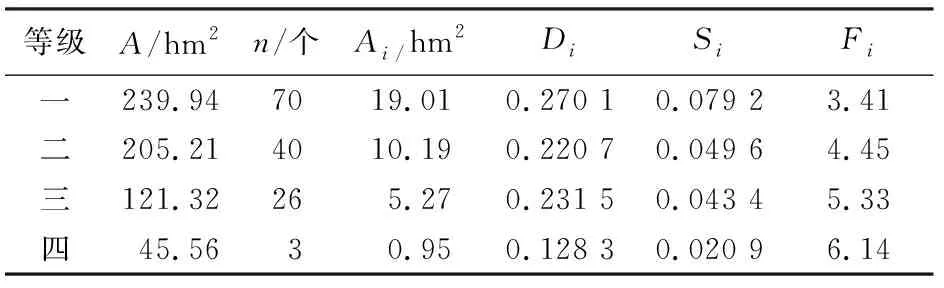

3.3 农村居民点与耕作距离的关系分析

耕地是村民进行农业生产的主要场所之一,耕作距离是满足农民居住宜居性的一个重要因素,其对农村居民点的空间布局也有一定的影响。根据潘娟等人[23]对重庆农村地区关于农村居民点宜居性的调查研究,农户可接受的耕作半径平均值为613 m,为保证规划居民点与耕地距离符合农户可接受半径,因此,本文以耕地为中心,作缓冲区分析,向外延伸划分4个等级: [0,150)m为第一等级; [150,300)m为第二等级; [300,450)m为第三等级; [450,613]m为第四等级,分析结果如图5和表4所示。

图5 不同耕作距离缓冲区等级居民点的分布Fig.5 Distribution of settlements in different farming distance表4 不同耕作距离缓冲区等级居民点景观指数分析Tab.4 Landscape index analysis of settlements in different farming distance

等级A/hm2n/个Ai/hm2DiSiFi一199.2914135.420.420 60.177 72.37二61.8800———三38.1700———四15.7700———

村域内所有141个居民点图斑均在第一等级中,居民点离最近耕地的距离均小于150 m,由此可见耕作距离也是人们自发居民点选址过程中比较重视的一个因素。

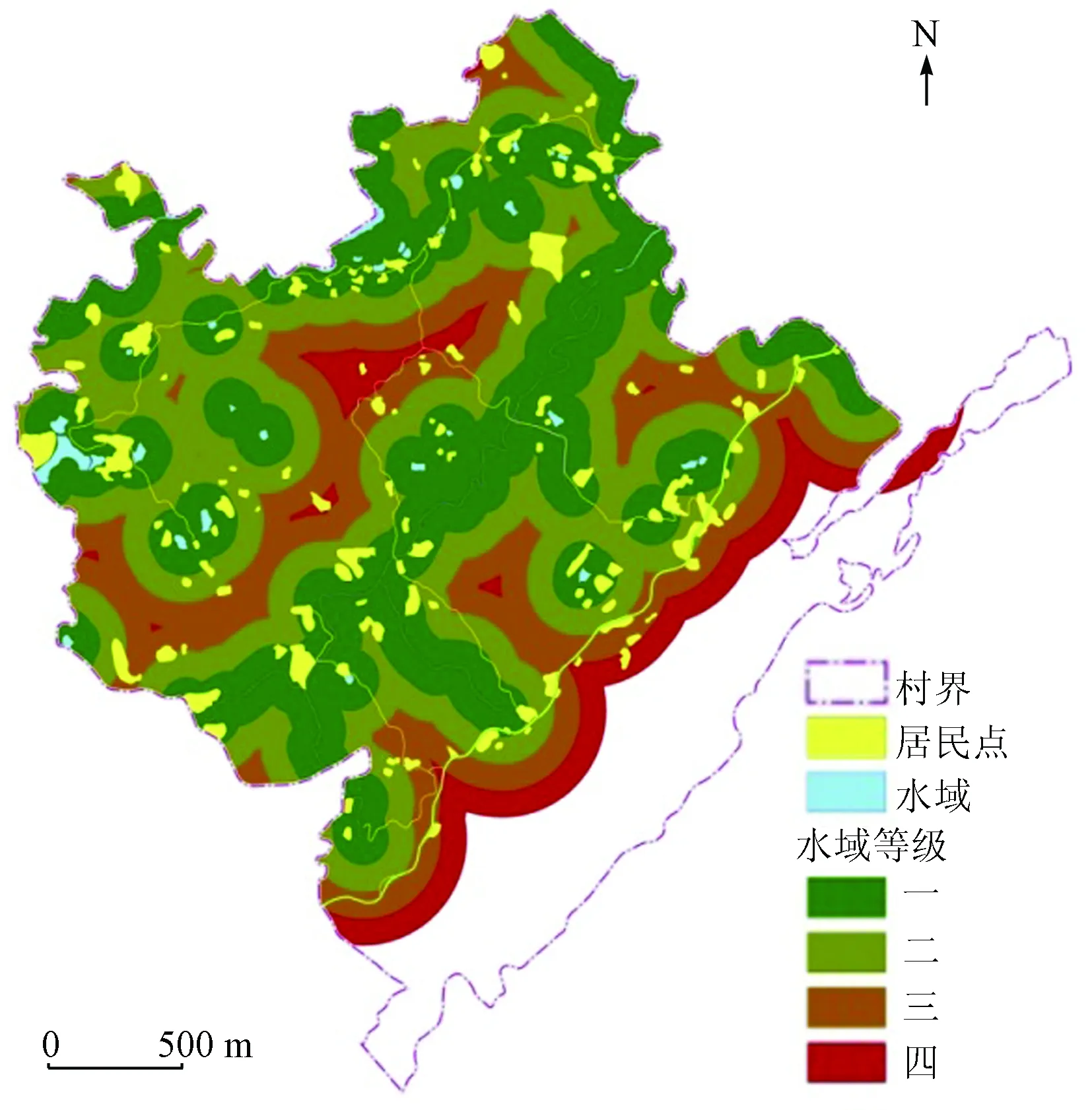

3.4 农村居民点与水域的关系分析

水是生命之源,与人们的生产和生活息息相关,距离水域的距离也是影响居民点空间分布形态的一个重要因素,本文以村域内主要河流、坑塘等水域为中心,分别以100 m,200 m,300 m和400 m为半径进行缓冲区分析,并分别将[0,100) m,[100,200) m,[200,300)m和[300,400] m定义为第一、二、三、四等级,与现状居民点叠加分析并计算景观指数,结果如图6和表5所示。

图6 不同水域缓冲区等级居民点的分布Fig.6 Distribution of settlements in different waters buffer grades表5 不同水域缓冲区等级居民点景观指数分析Tab.5 Landscape index analysis of settlements in different waters buffer grades

等级A/hm2n/个Ai/hm2DiSiFi一239.947019.010.270 10.079 23.41二205.214010.190.220 70.049 64.45三121.32265.270.231 50.043 45.33四45.5630.950.128 30.020 96.14

农村居民点个数随着离水域距离的不断增加而呈递减规律,居民点面积同样也呈现出了上述规律。居民点布局分散度也随着距离的增大而不断增大。

由此可见,村民选址居民点时倾向于往距离水域较近的区域聚集。

4 居民点布局优化研究

4.1 农村居民点适建区域提取

通过上述分析可以看出,聂家村农村居民点已有一定的聚集性,但聚集程度不是很高,土地集约节约利用程度不够。在本文考虑的影响居民点空间分布形态的耕作距离、道路、水域、坡度4个因素中,耕作距离、道路因素、水域因素较容易得到人们的关注和重视,但是坡度因素往往不受重视,但从方便生产生活、节约基础建设成本上考虑,坡度却是在农村居民点规划选址方面不容忽视的重要因素。

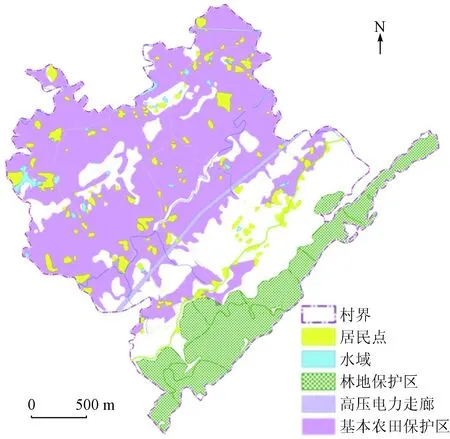

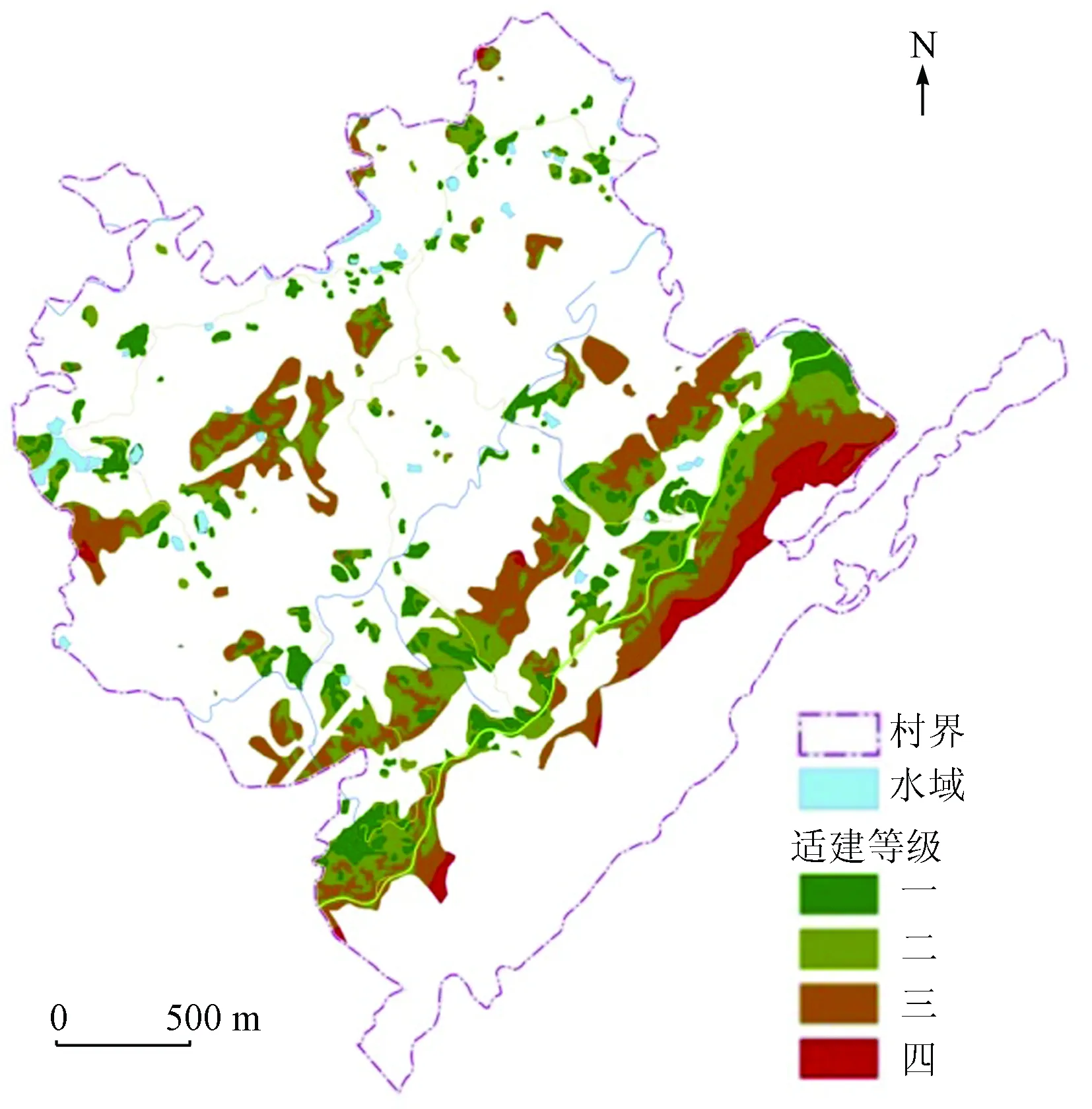

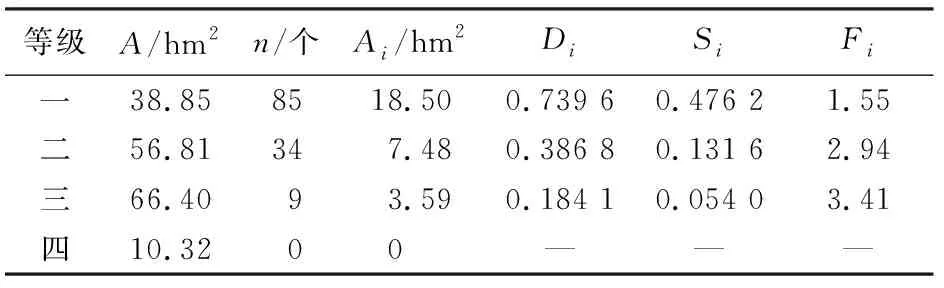

本文将上述4种因素影响等级分类结果按照影响程度的大小赋予不同的值,将第一等级赋值为1,第二等级赋值为2,以此类推,将赋好值的成果在进行叠加分析,并重新进行分类,1~4定义为第一等级; 5~8定义为第二等级,以此类推,最后就形成了村域内适建区域等级图。考虑到村内涉及到的基本农田保护区、林地保护区、高压电力走廊、地质灾害隐患点等管制要素(图7)以及耕地保护的原则,因此在适建区域等级图中扣除上述区域,得到最终的适建区域等级图,如图8和表6所示。

图7 研究区主要管制要素图Fig.7 Main control factor of study area

图8农村居民点适建等级图Fig.8 Construction suitability grades of rural settlements表6 不同适建等级居民点景观指数分析Tab.6 Landscape index analysis of settlements in different construction suitability grades

等级A/hm2n/个Ai/hm2DiSiFi一38.858518.500.739 60.476 21.55二56.81347.480.386 80.131 62.94三66.4093.590.184 10.054 03.41四10.3200———

分析可知,聂家村大部分村域不在本文定义的适建区域内。全村有128个居民点处于适建区域,其中第一等级有85个,第二等级34个,第三等级9个,第四等级没有居民点分布。有29.57 hm2的农村居民点用地分布在适建区域内,占居民点图斑总面积的83.48%,其中第一等级有18.50 hm2,第二等级有7.48 hm2,第三等级有3.59 hm2。

4.2 农村居民点选址方案确定

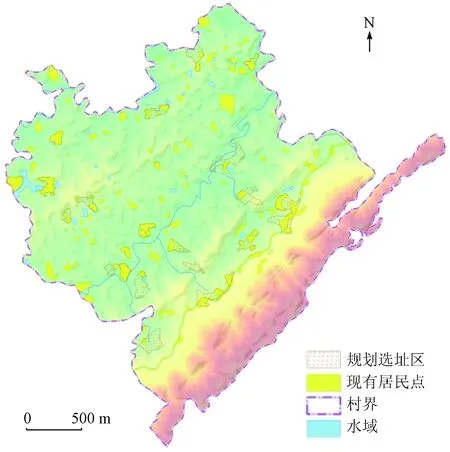

农村居民点空间格局优化是统筹城乡发展、加快新农村建设和乡村城镇化的重要内容,其布局是否合理,关系到城乡社会经济协调发展的顺利实现。聂家村的农民居民点布局将尽量布置在适建等级相对较高的区域,并充分考虑整理、搬迁工程量,避免资源浪费,在满足其他因素的前提下,尽可能选取现有的居民点加以改造或扩建。通过定量、定性相结合的分析方法,得到聂家村农村居民点布局优化方案,如图9所示。

图9 农村居民点空间布局优化结果Fig.9 Spatial distribution optimization result of rural settlements

优化选址之后农村居民点图斑数由原来的141个下降到现在的21个,图斑总面积为35.36 hm2,与原来相差不大,但是居民点分散度从原来的4.5下降到1.74,大大增加了居民点聚集程度,且居民点都位于适建等级较高的区域,避让了基本农田保护区、林地保护区等管制要素,方便了人们的生产生活,也有助于降低今后基础设施及公共服务设施建造成本,有利于村域社会经济的发展。

5 结论与讨论

本文以聂家村村域内农村居民点为研究对象,分析了其现状分布格局及与耕作距离、水域、坡度、道路之间的关系,在此基础之上提取出村域内适建区域,并划分等级。在充分考虑了村内管制要素和社会经济因素之后通过定量和定性分析相结合的方法,提出了村内农村居民点优化方案,结论如下:

1)研究区内农村居民点总体呈现布局零散集聚度低的分布格局; 单个居民点规模较小; 人均居民点用地面积较大,节约集约程度较低; 部分居民点闲置,造成土地资源的浪费。

2)在居民点选址时,耕地、水域、道路、坡度4个因素中,前3个因素是人们比较重视和容易考虑到的,距离这3个因素越近的区域居民点分布越多,聚集度越高; 坡度往往是容易被忽略的因素,村域内还有不少居民点分布在坡度大于10°的区域内。

3)综合分析上述4个因素,并考虑到村内管制要素,最终筛选出村域内适建区域,并分等定级,结果表明村内只有接近1/4的区域属于适建区域,绝大部分现有居民点不在适建区域内。

4)通过定量与定性相结合的方法,对农村居民点布局进行优化,优化之后居民点个数下降到21个,分散度下降到1.74。

研究所讨论的农村居民点空间优化是从农村居民点用地整理的空间布局角度提出的,是与新一轮土地利用总规划、新农村建设、村规划相关的。本文基于聂家村统计数据仍然具有区域特殊性,对于不同区域的农村居民点要因地制宜的进行规划选址,选取合适的影响因素; 另外,目前经济社会数据大多是基于镇乡及以上层面的,对于行政村的社会经济统计数据比较缺乏,所以在对村域发展预测等方面缺乏强有力佐证,因此,后续研究应该加强村域尺度下社会经济数据的搜集与统计,为村级规划工作做好铺垫。