小切口 深剖析

——以高考微型小说结尾探究为例谈应考策略

2018-09-01范琛

范 琛

(武夷山第一中学,福建 南平 354300)

在高考文学类文本阅读中,《考试说明》要求:“了解小说、散文、诗歌、戏剧等文学体裁的基本特征和主要表现手法。”具体到各个层面而言分为四大点十小点。从近年高考的命题情况看,文学类文本阅读以小说和散文为主,受考试时间和文本篇幅的限制,小说大多选材为微型小说。[1]在高考复习课中,如何让学生了解考点,并逐个突破,是一线教师的重要课题。基于此,笔者认为应从小切口切入考点,然后对考点进行深度解剖,保证复习课的实用性和有效性,让学生每节课都能有所收获。《考试说明》的第二大点“分析综合”中的第一小点为:“分析作品结构,概括作品主题。”在本文中,笔者便从微型小说的结构特点之“结尾艺术”入手,谈谈如何切入考点并提出较高效的应考策略。

一、关注考纲,了解试题特点

高考复习,首要任务就是要让学生明确考纲要求。课堂之初,笔者便告知学生本节课要关注的考点是“分析作品结构”,作品结构包括文章的线索、谋篇布局、结尾艺术等,一节课只能切入突破一个小考点,故通过展示三张表格,让学生一目了然。

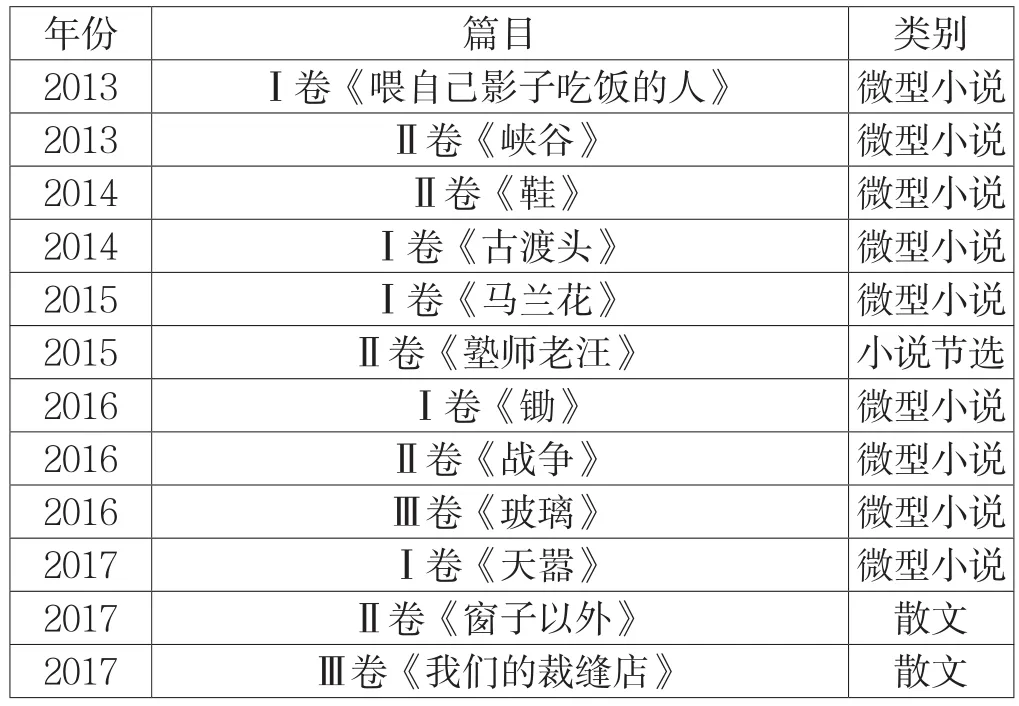

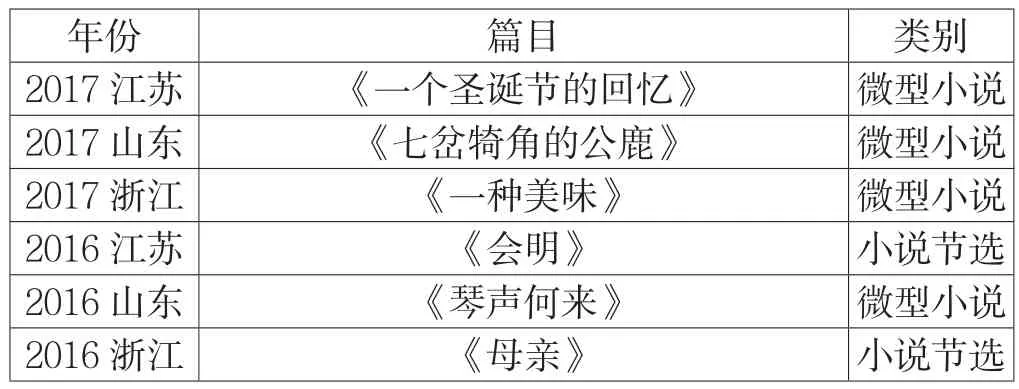

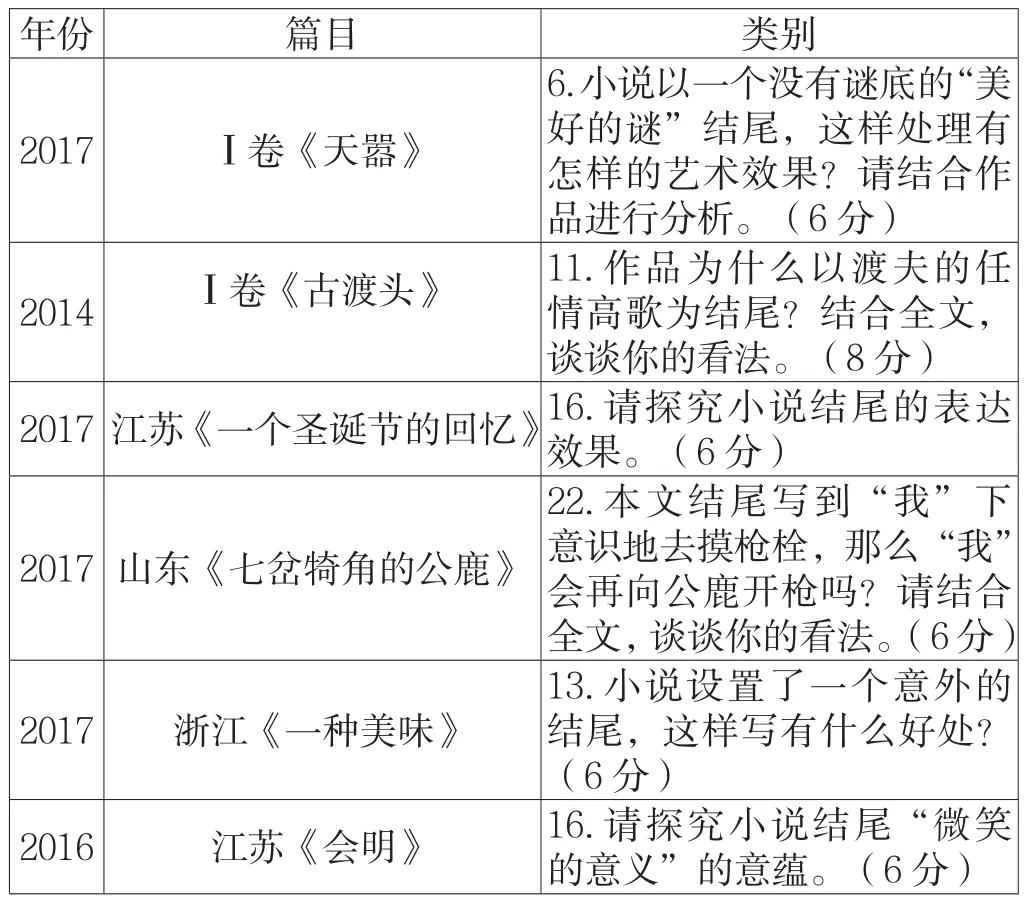

表1为2013年至2017年全国卷文学类文本阅读考察的类别、篇目,5年间,全国1卷全部选择微型小说,二卷三卷也有4次选择微型小说。表2为2016年、2017年地方高考卷的考察情况,其中江苏、山东、浙江三省都选择了微型小说。表3为历年高考题中涉及“微型小说结尾艺术”的考题。

表1 2013—2017年文学类文本阅读篇目(全国卷)

表2 2016—2017年文学类文本阅读篇目(地方卷)

表格3“微型小说结尾艺术”考题选编

通过三张表格的展示,学生便可清晰地了解到“微型小说结构特点中的结尾艺术”是近年高考的高频考点,进而明确本节课复习的重点内容。这样既达到分析考纲、明确考点的作用,还大大地调动了学生的积极性。

二、理清概念,明确应考策略

2017年高考,文学类文本阅读成为必考,受往年高考选考、可回避文学类文本阅读考题的影响,高中一线教学不重视文学类的阅读,学生的鉴赏能力较弱。同时,高中阶段的小说教学大多是节选自中长篇小说的篇目,学生对微型小说的特点较为陌生。所以,在微型小说的鉴赏中,要引导学生既要关注一般小说的要素特点,又要把握其本身的特质。

(一)教师先行,理清概念

联合国教科文组织提出:“教学若被视为一种专业,则首先需要教师具有专门的知识与能力,教师要学习应该教的知识和如何教授这些知识的专门知识。”[2]作为一线语文教师,应该掌握足量的关于微型小说的知识,拥有更深层的解读文本能力,才能更好地帮助学生提高解读微型小说文本的能力,达到预期的教学目标。因此,笔者阅读大量的著作、文章,并对相关概念、知识点进行整理,真正做到教师先行。

首先是关于“微型小说”的概念,微型小说起源于美国,美国著名评论家罗伯特·奥弗法斯特曾下过定义:微型小说必须高度“浓缩”,富有戏剧性,在1500字左右的篇幅中完整地包含一篇普通短篇小说应有地情节。他认为微型小说应当具备三个要素:一、构思新颖奇特;二、情节相对完整;三、结尾出人意料。被誉为日本微型小说鼻祖的星新一也概括出微型小说的三要素:立意新颖,情节严谨,结局新奇。[3]两位微型小说的代表作家不约而同地强调了结尾的重要性,足以引起考生的重视。

其次是关于微型小说结尾的模式,概括为三类。第一类为“意料之外,扣人心弦”式,也称欧·亨利式。这种类型的小说情节较简单,但在结尾处会有出人意料的突转,打破读者正常的思维模式,充满不可预测性,达到新奇又引人注意的效果。第二类为“戛然而止,发人深思”式,这种类型的小说采用了留白艺术,在结尾高潮处停笔,设置了悬念,引起读者的种种想象,达到让人回味无穷的效果,并提升了小说地思想内涵。第三类为“首尾呼应,画龙点睛”式,这类小说的情节没有过多的波澜起伏,情节发展顺理成章,结尾处呼应文章标题或开篇部分,使全文结构严谨,浑然一体,从而达到升华文章主题的效果。三种模式各有特点,其中第一种模式最具特色,应提醒学生重点关注。

概念的明确及三类模式的整理有助于学生理解微型小说的特点,为提升阅读鉴赏文本的能力和规范答题奠定了基础。[4]

(二)坚持整篇阅读与重要细节相结合

要全面提高学生鉴赏微型小说结尾艺术的能力,只关注结尾是不够的,应保证一定的阅读量,培养语感,坚持整篇阅读与重要细节(即结尾)相结合的原则。因此,在明确了三类结尾模式后,教师应引导学生阅读相关文本,如“欧·亨利”式的代表作《麦琪的礼物》、《警察与赞美诗》、《最后一片藤叶》、莫泊桑《项链》、邵宝剑《永远的门》等;“戛然而止”式的《书法家》、王伟《鞋》、陈建功《他们是瞎子》、芦芙荭《美丽乡村》等;“首尾呼应”式的马克·吐温《丈夫支出帐本中的一页》、张林《大钱饺子》、孙道荣《你有多重要》等。

一定量的整篇阅读既有利培养学生的阅读经验,也有助于为学生搭建相对完整的认知框架,同时重点强调关注结尾的艺术效果,亦是为做好高考题打下坚实的基础。

三、精选题目,规范答题步骤

高考复习的时间极其有限,教师在引导学生从宏观上了解知识要点后,应精选相关考题来严格训练学生,逐步提高学生的审题能力和答题能力,并让能力转化为考场中宝贵的分数。

(一)以真题为主,精选题目

当今信息时代,训练题、模拟题铺天盖地而来,题目的质量良莠不齐。在所有的题目中,历年的高考真题无疑是最具权威性、质量最可靠的,所以选择近五年与“微型小说结尾艺术”有关的高考真题来训练是最有效率的。本节课中,笔者选择的课堂配套练习为:①2017年浙江卷《一种美味》第13题“小说设置了一个意外的结尾,这样写有什么好处?”②2017年课标全国Ⅰ卷《天嚣》第6题“小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果?请结合作品进行分析。”③2017年江苏卷《一个圣诞节的回忆》第16题“请探究小说结尾的表达效果。”

(二)有效训练,规范答题

首先,有效训练应引导学生认真审题,用圈点的方法圈出题干中的关键词,明确题目的考点和出题人的意图。以2017年课标全国Ⅰ卷《天嚣》第6题为例,题干的关键词包括“以一个没有谜底的‘美好的谜’结尾”“结合作品进行分析”。其实,题干已暗示答题的方向,结尾是没有谜底的,送瓜人是如何奇迹般地来到这里的,无从而知。小说采用了留白艺术,给读者留下想象空间,属于“戛然而止”式结尾。[5]若学生在审题时能抓住这些关键词,将在答题中起到事半功倍的效果。

其次,有效训练应注意知识点与考题的结合,以学生的练习为主,讲练结合,在试题的讲评过程中,不仅要让学生明白本题的得失,更要利用高考真题做为典型案例帮助他们分析参考答案的规律,归纳答题的角度和步骤。

在研究若干真题给出的参考答案后,教师能发现“微型小说结尾艺术”类的考题,出卷人大多从三个方面设置参考答案。一是从小说的“结构特点”入手,判断属于哪种类型的结尾且有何作用。[6]二是从小说的“内容”入手,结合作品的相关情节,概括结尾部分对于塑造人物形象的作用。三是从小说的“主题”入手,分析结尾部分对点明、揭示作品主题、深化主旨的作用。以2017年浙江卷《一种美味》第13题的参考答案为例:①情节在结尾处突然逆转,在出人意料的戏剧性效果上,与“欧·亨利”式的结尾有暗合相通之处。 ②因前文设置的伏笔若有若无(“掀锅盖”“不记得细节”“忘了味道”等),让结尾呈现出某种魔幻色彩。③结尾情节安排表明“鱼未入汤”,诡异之处有深意,引发读者对美味意蕴作深度的思考与探究。④结尾提示了“美味”的含义有表里两层,与标题“一种美味”构成呼应。从中可看出,第①点从结构特点答题,第②点从情节内容角度答题,第③④两点从主题方面答题。

每年高考都有部分考生因答题不够规范而失分,所以在日常的训练中,教师应帮助学生总结答题步骤,再让他们结合真题进行有效的训练,这样才能避免在考场中不必要的丢分。

总之,笔者倡导从小切口切入高考考点,进行深度的解剖分析,从而总结文学类文本的应考策略,不仅让学生掌握答题步骤,而且也可提高阅读鉴赏文本的能力,增强备战高考的针对性,提高备考的效率。