“乡村振兴战略”背景下的乡贤群体价值开发

——以成都市为例

2018-09-01

(西华大学管理学院 四川成都 610039)

针对近年来农村人口大量进城、乡村凋敝的现实,党的十九大报告提出“乡村振兴战略”,并列其为决胜全面建成小康社会的七大战略之一,中国城乡将步入融合发展的新时代,可以预测,未来之中国将“新型城镇化”与“新型村镇化”并举,城市与乡村双轮驱动,协调发展,共奔小康。从人力资源的开发与管理的角度讲,要落实城乡融合发展、区域协调发展,实现乡村“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,关键在于补齐农村人力资源和人才资源短板,引导人才回流农村、服务农村。

在中国城镇化的初期,已有大量引导农村人口进城的相关研究;在乡村振兴战略背景下,引导有识之士下乡,人口返乡、城乡人才双向流动和开发的研究将方兴未艾。乡贤作为区域优秀人才,既根植于深厚的历史文化传统,也切合乡村振兴战略的时代脉搏,其价值应该得到更多的重视和开发。

“乡贤”之“乡”在汉语中具有双重含义,一是乡里之乡,具有地域性;二是“方向”之“向”,“乡贤”即“向贤”,见贤思齐,崇尚贤达[1]。“乡贤”是一定地域内有德行、有才能、有声望而深被本地民众所尊重的贤达之士。乡贤之外延较丰富,以时间来分,可分为古代乡贤和现代乡贤(又称新乡贤);以空间来分,可分为土生土长的本地乡贤和籍贯与工作异地的外来乡贤;以所擅长的领域来分,可分为教育和文化领域的“文乡贤”和经济领域的“富乡贤”;以发挥作用时是否在场可分为“在场的”和“不在场”的乡贤。各地域不同职业、专长、类型、行业、领域的优秀人才构成了丰富多彩、为数众多的乡贤群体。挖掘其价值,并从人力资源管理的角度充分发挥其价值,是本文的研究意义所在。

1 “乡贤群体价值开发”的研究现状

乡贤这个古老的名词在现代焕发生机,源于经济动机。广东沿海地区是这方面的先驱。潮汕地区多海外侨胞,当地政府以"乡贤回归工程"促进招商引资、发展壮大本地经济。广东省揭阳市早在2007年初就提出“乡贤回归工程”,支持当地乡贤回乡投资。随着时间的推移,沿海地区的乡贤除了在家乡投身经济建设,还以群体的形式参与乡村治理,这就是“乡贤理事会”。广东云浮市是乡贤理事会的先行者。

民间和地方政府的探索引起了媒体的注意。从2005年开始,东南沿海地区的一些地方报纸如《潮州日报》等大力报道乡贤。随后,《光明日报》《解放日报》等也发文热议乡贤文化。中央政府也逐步意识到乡贤和乡贤文化的价值。2015年“创新乡贤文化”被写入了中央一号文件;2016年1月中共中央一号文件将乡贤文化列入深化农村精神文明建设内容中。各地方政府积极响应,积极探索乡贤文化及其工作,继广东省之后,浙江省、贵州省、河北省在乡贤理事会、乡贤参事会和乡贤公益基金方面进行了富有成效的尝试。

乡贤及其乡贤文化已经成为媒体、政府和学术研究的热点话题。截止2018年1月25日下午,在“超星发现”系统中以“乡贤”为关键词进行检索,获得13648条数据,2014—2018年的数据数量逐年增加,“乡贤”关注度逐年提高。从数据内容类型来看,学术期刊2628条,报纸8484条,前者仅为后二者的31.4%,说明“乡贤”得到的学术关注较少,对于乡贤的学术研究滞后于实践,乡贤的学术研究还有很大的空间,可对此开展更深入、广泛、全面的研究。

从已有的学术研究来看,对于乡贤的研究学科视角较为分散庞杂,2018年1月25日下午,在“超星发现”系统中以“乡贤”为关键词同时勾选“CSSCI中文社科引文索引”二次检索,获得128条检索数据,学科分类数据结果中,排名前五的是:历史、地理(33条);政治、法律(25条);文学(21条);文化、科学、教育、体育(14条);社会科学总论(12条) 。前五的关键词为:乡村治理、乡村建设、明代、村民自治、地方社会。可见目前乡贤研究多聚焦于乡村治理、社会主义核心价值观等政治学、社会学视角,从经济学、管理学视角对其研究的较少,从人力资源管理与开发视角对其研究的更少,下面的具体文献也能佐证这一点。

季中扬等指出了乡贤文化践行过程中的问题,即重视“官乡贤”“富乡贤”,忽视“文乡贤”“德乡贤”,“在场的”乡贤少,“不在场的”乡贤多[2]。刘淑兰认为乡贤文化的当代价值主要体现在:倡导文明乡风的精神力量、带领乡民致富的先进典型、传承地域文化的方向标、维护社会祥和的思想源泉[3]。杨军认为应发挥乡贤在社会主义核心价值观培育机制中的引领导向、群体效仿、内化自律等作用[4]。李晓斐从乡村治理的意义上讨论了乡贤文化与乡贤培育的意义[5],白现军等指出应复兴和重构乡贤文化并鼓励乡贤积极参与现代乡村治理[6]。张英魁认为乡贤不等同于“乡村经济精英”,推动乡村“新乡贤”群体建构,可促进乡村治理[7]。张兆成等指出新乡贤治理是弥补目前农村有效治理不足的重要路径[8]。朱康有认为培育新时代乡贤对于引领乡土文化、提升乡土文化内涵、推动乡村建设有重要作用[9]。刘江雁认为发挥乡贤的榜样和引领作用有利于建设地方优良民风[10]。

2 本文研究方法和结果

综上,目前学术界对于乡贤群体价值的认可,主要集中于促进乡村治理、培育社会主义核心价值观、传承民族文化和提升民风民俗。乡贤群体的价值在沿海地区、政府和学术界均得到了认可,本文不再赘述。本文试图把关注的重点放到乡贤群体价值的人力资源开发与管理上面,通过问卷调查和文献查阅,找出在新型城镇化过程中开发乡贤群体价值存在的难点和不足,进而寻找发挥乡贤群体价值的方法和途径。

2.1 问卷调查及其结果分析

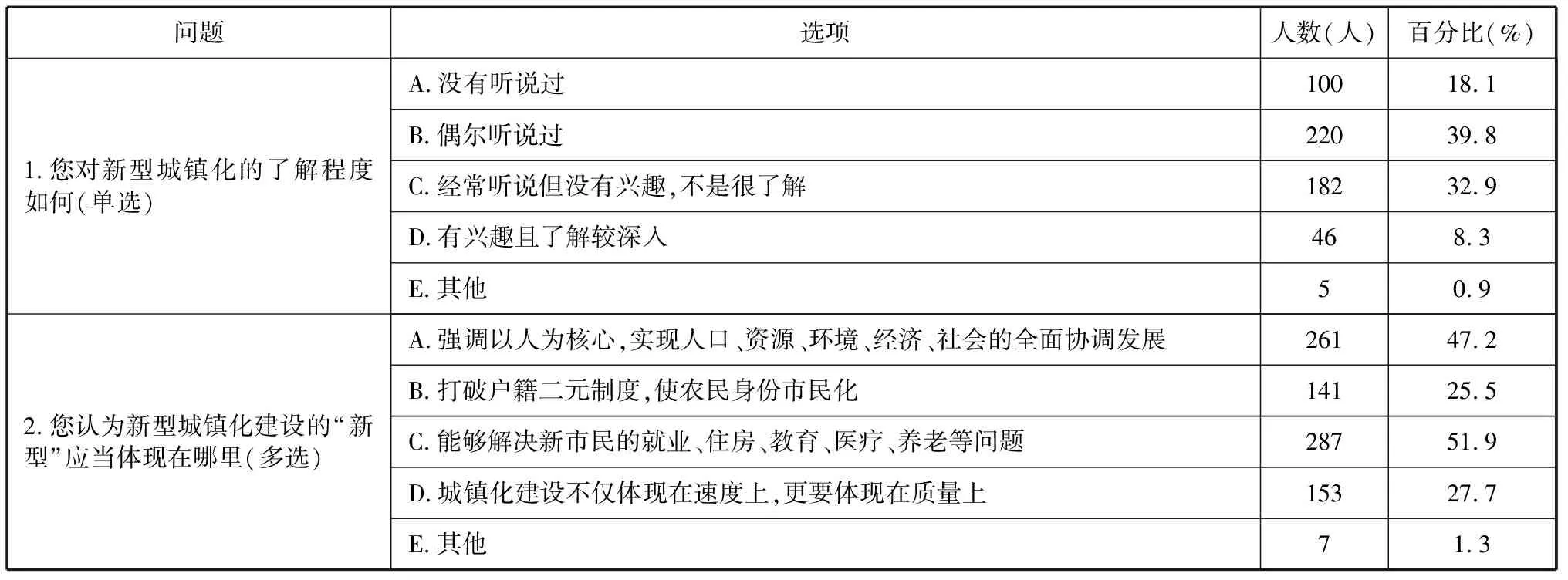

截止2017年10月,课题组陆续在成都市都江堰市,彭州市,锦江区,成华区,温江区,郫都区安靖镇,郫都区红光镇,成都地铁一号线、二号线和四号线沿线区域等地进行了问卷调查,共发放问卷560份,收回有效问卷553份。问卷前三个问题主要涉及对新型城镇化的理解,后六个问题涉及对乡贤的理解。

从553份有效问卷的情况来看,调查对象的基本信息如表1、表2所示。

表1 调查对象基本信息(一)

从表1可知,本次问卷调查男女比例基本相当,被调查者的年龄范围主要集中在18~45岁之间,占比为74.8%;成都作为四川省会城市,被调查者总体文化程度较高,同时学生较多,因此具有本、专科及以上的占比为58.8%,代表了较高学历的民众对于乡贤的看法。

表2 调查对象基本信息(二)

作为全国新一线城市,成都市的城镇化率位于全国前列,本次调查中城市人口占54.3%,农村人口占比为45.7%,符合成都市的城镇化水平;考虑到城乡一体化是未来发展趋势,而“乡贤”并非专指乡村之贤达人士,而是指城镇当地贤达人士,因此本次调查地点并未局限于乡村,样本职业中农民偏少,只占5.6%。职业中依次最多的是学生、其他和务工人员。本次问卷调查结果如表3所示。

表3 成都市新型城镇化与乡贤调查结果一览表

续表3

民众对于乡贤的了解程度不够。由表3可知,成都市民众对于乡贤的了解较少,39.8%的被调查者不了解,了解的只占了15.3%,接近40%的被调查者没有认识到乡贤在推进新型城镇化中的积极作用。而72.7%的被调查者经常或偶尔听说新型城镇化。比起新型城镇化,乡贤宣传频率还不够。

推进新型城镇化将为乡贤发挥作用提供良好契机。被调查者感知到的城镇化建设存在问题,依次是:社会保障和医疗保健制度不健全(50.3%)、基础设施建设不完善(45.4%)、经济发展水平失调严重(43.8%)、文化建设及教育普及情况不均衡(40.0%),对于新型城镇化,民众最迫切的呼声是解决新市民就业、住房、教育、医疗、养老等问题(51.9%)。推进新型城镇化必将响应民众的以上需求,大力提升城乡基本建设和基本公共服务,特别是就业就学、入户购房、社会保障等方面的政策,合理配置城乡资源,为农村人口向城镇转移和聚集提供条件。流水不腐,户枢不蠹,人才流动才有活力,这些新型城镇化的新举措有利于乡贤在城乡之间、大城市和小城镇之间自由流动,新型城镇化的过程就是为乡贤回归搭桥铺路的过程,而乡贤的回归也为新型城镇化带来经济、文化、政治和社会的多重助益,二者将形成良性循环。

民众心目中的乡贤:以德为先、与时俱进。67.6%的被调查者认为乡贤首先应该具有为人民服务的意识,社会口碑良好,深受群众尊敬爱戴;44.5%的被调查者认为乡贤应该具备良好的思想道德品质和优良作风,看重知识和社会实践经验的只占了37.6%,看中发家致富的本领或精湛的技能的只占29.8%。民众对于乡贤的服务意识和道德要求远高于知识和技能。同时,60.4%的被调查者认为乡贤应该与时俱进,使自己的能力和品质适应新型城镇化要求。以上调查结果对于乡贤的选拔、考核和培训具有参考价值。

乡贤工作的推进:政府主导、乡贤带头、民众参与。59.1%的被调查者认为发挥乡贤作用,应该政府部门制定鼓励乡贤的政策,38.0%的被调查者认为社会各方应该对乡贤提供人力、财政支持。64.1%的被调查者认为乡贤应该充分发挥自身影响力,调动群众积极性,发动广大民众参与新型城镇化建设。

2.2 文献查阅及其结果分析

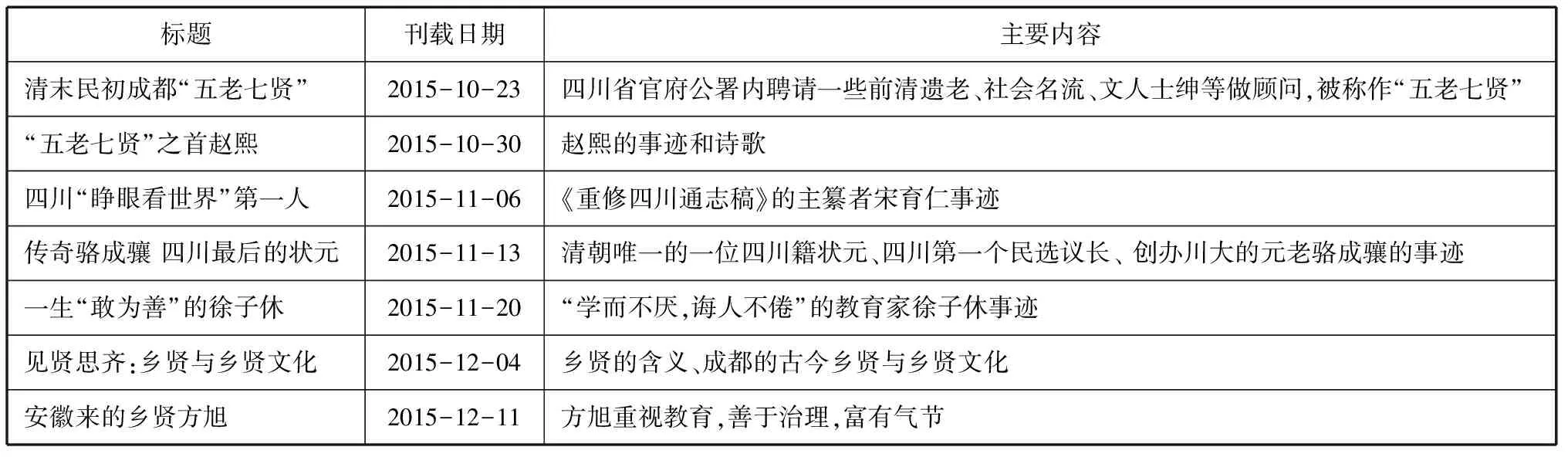

2017年10月5日,百度搜索中以“成都乡贤”为关键词进行搜索,对所得资料进行整理,发现媒体对于成都市乡贤的报道主要有两方面,一是2015年《成都晚报》做了一个“百年前的成都乡贤”专题(见表4),二是媒体对于成都市各地区乡贤工作的报道(见表5)。

表4 《成都晚报》专题“百年前的成都乡贤”主要内容

表5 媒体报道中成都市各地乡贤工作开展情况

媒体报道中的成都市乡贤工作尽管不是全貌,但是管中窥豹,对比浙江、广东、河北等地的乡贤工作,可以推知成都市乡贤国内工作还处在“缺统领、缺典型、缺基础”的起步阶段,具体表现在:一是成都市对于乡贤工作重视不够,缺乏市级层面的、统领性的乡贤工作指导性意见,各地区自发探索乡贤工作,处于零散和碎片化阶段。二是缺乏乡贤工作成功区域、成功典范,对于乡贤工作的探索还比较粗浅,缺乏更系统、全面、有创新性的“成都经验”或“四川典型”。三是对于成都市以及四川的乡贤文化资源缺乏系统、基础的梳理和研究,没有专门机构对本地乡贤文化资源进行系统梳理。

3 成都市开发乡贤群体价值的建议

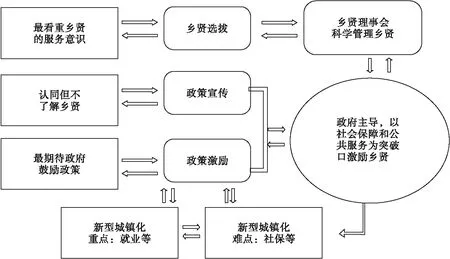

根据以上调研结果,建议政府发挥主导作用,以社会保障为突破口激励乡贤,同时成立乡贤理事会科学、规范地管理乡贤(见图1),从而开发成都市乡贤群体价值,推进新型城镇化与城乡融合发展。

图1 新型城镇化背景下开发乡贤群体价值的逻辑与路径

3.1 政府主导,以社会保障和公共服务为突破口探索乡贤激励政策

加强乡贤宣传。59.5%的被调查者认同乡贤在新型城镇化中的积极作用,但只有15.3%的被调查者了解乡贤政策,政府应从社会舆论和文化方面大力倡导乡贤文化,并加强各种媒体的正面报道和宣传。

培育乡贤试点。选取乡贤众多、乡贤工作开展较好、当地政府和村民参与积极性高的地区作为试点(例如龙泉驿区、彭州市等),给予人力、物力等方面的支持,向广东云浮市、浙江绍兴上虞区、河北辛集市等地学习经验,并结合成都市实际创造性地发展。

以社会保障和公共服务为突破口探索乡贤激励政策。从问卷调查可知,59.1%的被调查者最希望政府制定乡贤鼓励政策,激励政策的重点在哪呢?在就业、养老、医疗等社会保障和公共服务方面,这正好也是被调查者对新型城镇化最关心的问题,即新型城镇化的重点和难点。在全国率先以社会保障和公共服务为突破口进行变革,能够同时促进新型城镇化和乡贤发展,并使图1的各个环节形成良性的反馈和循环。具体来讲,就是实施《成都市新型城镇化规划(2015—2020年)》《成都实施人才优先发展战略行动计划》,结合成都市“大众创业、万众创新”工作,一方面,把一部分优秀的中青年人才列为“中青年乡贤”,解决其就业(创业)、户籍、社会保险等社会保障以及子女教育等公共服务问题,吸引全国人才和外来乡贤。另一方面,借鉴古代官场人员“告老还乡”制度,结合成都市城乡统筹改革,把一部分优秀的退休领导干部、公务员、各类中高级专业技术人员列为“资深乡贤”,在人事关系、退休金发放、医疗保险、养老保障等社会保障与服务等方面,在全国率先探索资深乡贤的社会保障制度突破与无缝对接,吸引退休人才发挥余热。

3.2 社会参与,推动乡贤参与乡村振兴

成立“乡贤理事会”,搭建凝聚乡贤的平台。目前各地开展乡贤工作的主要平台,有的叫做“乡贤理事会”,有的叫做“乡贤参事会”,有的叫做“乡贤委员会”“乡贤工作室”,乡贤理事会具有一定非政府组织性质[11-12],且在国内实践经验丰富,建议首选乡贤理事会。

成立乡贤文化研究会,挖掘乡贤资源。通过地方志、田野调查与访谈、古籍阅读与整理找出成都历史上的传统乡贤及其事迹,并大力弘扬;同时通过各种方式主动寻访海内外新乡贤并记录、联络。

3.3 探索乡贤“选育用留”制度,完善乡贤理事会内部管理机制

政府引导成立乡贤理事会,但无需过多干涉其管理。要引导乡贤理事会完善内部管理机制。探索乡贤科学甄选机制,乡贤选拔重点是“贤”,而不是“钱”或者“权”,建立完善的选拔和任用体制,把那些乐于奉献、德才兼备的人才吸收到乡贤理事会中并担任要职。在乡贤的选拔、考核与培训中注重道德品质,加强对乡贤和乡贤理事会的外部监督,完善乡贤理事会的内部治理机制。引导乡贤理事会制定完善科学的理事会章程,优化成员结构,设立不同部门和岗位,明确部门和岗位的权责关系,将决策权、执行权和监督权分开,特别注意避免用人、决策上的“一言堂”倾向和财务上的贪污腐败。加强对乡贤的培训,通过对乡贤法律意识、市场经济意识、社会主义核心价值观等多方位培训,使乡贤适应新型城镇化的新要求而区别于传统乡绅或乡贤。

4 结论

乡贤是德才兼备的本地人才,乡村振兴战略为乡贤提供良好契机,乡贤为乡村振兴战略提供人才支撑和文化支持,乡贤作为一个地域的贤达之士,架设起了沟通城乡、官民、经济社会文化的桥梁,是乡村振兴战略的重要人才资源。乡村振兴战略背景下开发乡贤群体价值的路径是:政府主导、乡贤带头、民众参与,政府以社会保障为突破口探索乡贤激励政策,同时辅以管理科学、规范的乡贤理事会。本研究尚有不足,一是问卷调查样本中农民较少,对于地方政府的乡贤工作仅通过文献查阅获得;二是以社会保障和公共服务制度激励乡贤的措施不够详尽,计划在后期深入研究。