论大属九和弦在德彪西《夜曲》中的结构地位和作用

2018-09-01刘文平

刘文平

德彪西及其印象主义和声的理念和实践,在19世纪末、20世纪初和声思维与技法发生重大变革的历史进程中,发挥了关键性的引领和推动作用。无论是和声音响色彩的强调,还是各类调式音列与和弦材料的拓展,都对同时代和后来的作曲家产生了非常重要的影响。关于德彪西印象主义和声,中央音乐学院刘康华教授曾经用两个一般特征和两个结构深层的特征作了系统的概括:两个一般特征——摆脱古典调性功能的制约,发挥多种和弦结构与调式结构的音响特性;两个结构深层的特征——以音列(调式音列)为中心,以音列为中心与以和弦为中心的混合。

如果说前者总结的是基本特征,那么后者揭示的就是德彪西和声语言创新的深层内涵:以音列为中心,意味着多元化的调式音列(如教会调式、全音调式、五声调式、减调式等)取代传统的协和三和弦成为音高结构的核心;以音列为中心与以和弦为中心的混合,意味着承担结构中心作用的多样化结构和弦(如高叠和弦、附加音和弦、四五度叠置和弦等),结构地位可以与同一作品中的中心音列相提并论。

在德彪西印象主义风格的作品中,以音列为中心的情况居多,代表性的有管弦乐《牧神之午后》、歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》、钢琴前奏曲《帆》等。以音列为中心与以和弦为中心混合的情况虽然相对较少,却更能体现德彪西个性化的创新特色,其中又以管弦乐《夜曲》最为典型。

《夜曲》的第一个音高结构中心,是一组多元化的调式音列,包括教会调式音列、古典大小调式音列、全音调式音列、五声调式音列。与之相对应的另一个音高结构中心,是大小七—大九和弦(大属九和弦)。这个有着鲜明传统特征的和弦,在完全消除传统的“属功能”含义并从根本上摆脱了调式功能的控制之后,如何运用和弦自身的结构特性和相互关联,在作品中独立发挥结构中心的作用,将是本文关注和研究的重点。

一、大属九和弦的结构特性

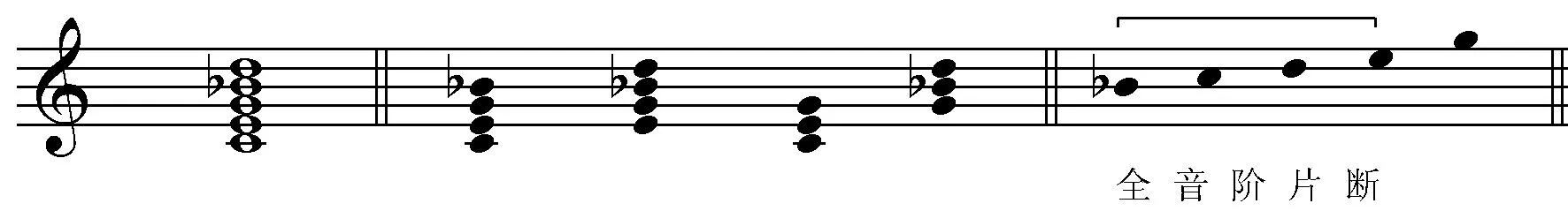

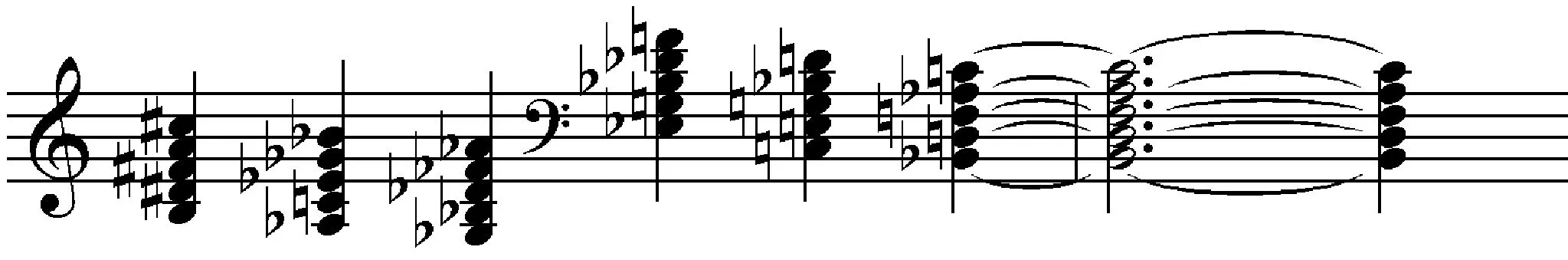

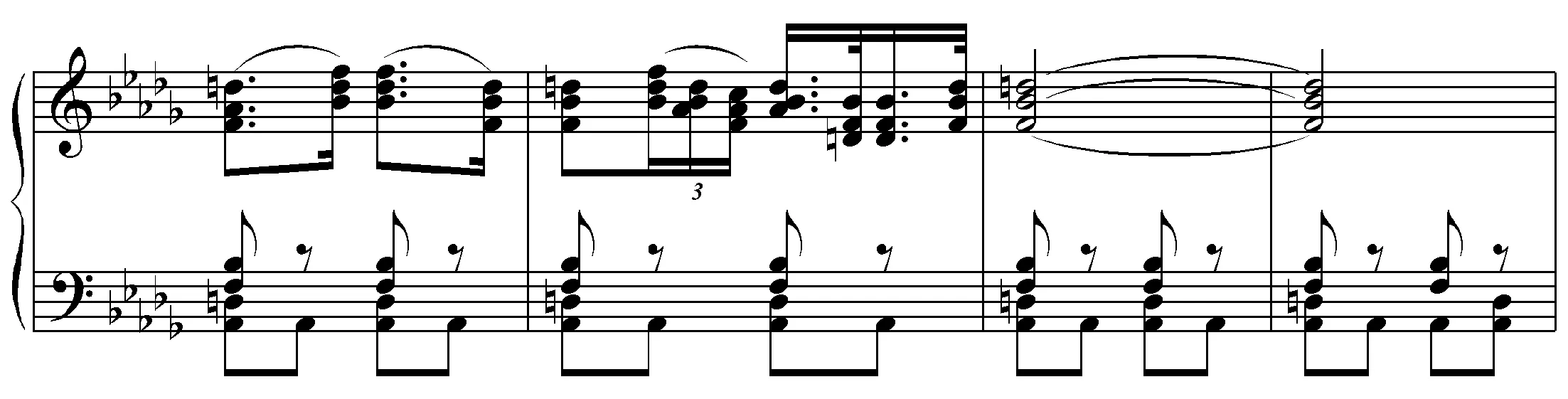

1.在古典大小调体系和声中,大属九和弦存在于自然大调,是与存在于和声大小调、含小九度的小属九和弦相对应而言的,通常都只采用原位的形式。德彪西《夜曲》对于大属九和弦的运用,除了在此基础上向转位形式拓展以外,还有计划地开发了其结构特征鲜明的子集——大小七、半减七和弦(有时也涉及大三、小三和弦)和全音和弦(见谱例1)。

谱例1

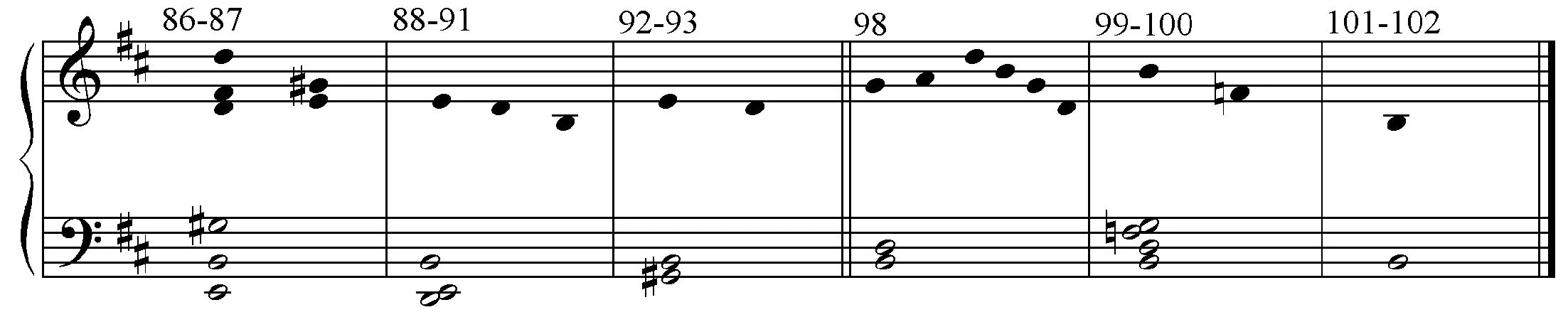

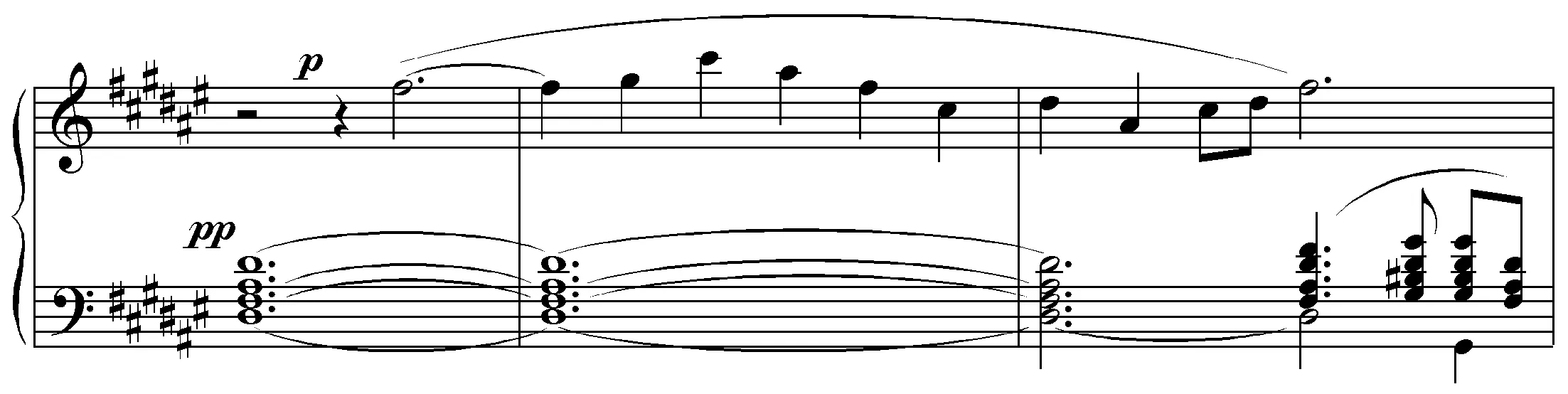

2.从大属九和弦的相互关系看,大二度关系最近,有3个共同音;小二度关系最远,没有共同音;其他音程关系,如大小三度、纯四(五)度、增四(减五)度,介于两者之间,都有2个共同音(见谱例2)。如果再延伸一步,就会更加细化:三个相邻大二度的大属九和弦拥有2个共同音,小三度和纯四(五)度拥有1个,而大三度则没有。——这些关系,成为德彪西运用大属九和弦的重要参照。

谱例2

3.两个大二度关系的大属九和弦之间拥有3个共同音,使得它们的横向结合,可以衍生出相隔四五度关系,包括旋律小调上行音阶各音的七声音列 (见谱例3)。在《夜曲》中,这一特性被德彪西广泛开发利用。

谱例3

二、大属九和弦的结构途径与技法处理

《夜曲》中的音高材料,主体上还是基于传统的音列或和弦形式。大属九和弦的结构与音响特点鲜明,但也相对单一,在调性功能弱化的前提下要强调其作为全曲结构中心的地位,不仅要与这些材料之间建立起全新的联系,而且必须突出对于这些材料的统一和控制逻辑。德彪西以大属九和弦的单一结构功能为出发点,充分挖掘其结构内涵,通过强化特性子集、横向结合衍生的特定音列等方式,构建新型的、以大属九和弦为中心的结构材料相互关系。

(一)以平行和弦为主要表现形式的单一结构功能

单一结构功能,是指“对某一特定结构的和弦进行移位重复,以保持和弦之间的联系与和声统一”*刘康华:《二十世纪的中心和音技术》,《中央音乐学院学报》1995年第2期,第45页。的和声技巧。德彪西常用的平行和弦,正是单一结构功能最典型的形式之一。《夜曲》中平行大属九和弦的运用,除功能的统一之外,也在不同程度上增加了和声音响的条块特征。

谱例4

谱例4列举的是第一乐章“云”第14—16小节的和声,强调的主要是和弦音响的色彩描绘作用。平行大属九和弦以小三度、大二度序进的方式呈现,和弦关系相对较近。开始和弦的根音与乐章中心音一致,却没有强化,结束时还特意用相差半音的bB9持续和弦加以抵消。

谱例5

谱例5摘自第二乐章“节日”第9—10小节,平行大属九和弦以密集排列、固定音型的形态呈现,渲染节日的欢庆气氛。开始和弦是具有局部中心作用的bD9,随后由近及远,按照大二度、大三度(减四度)、小二度的序进关系展开,对比度逐渐增强。

谱例6

谱例6选取的是第三乐章“海妖”第12—13小节,片断式主题旋律与平行大属九和弦伴奏的结合,营造充满神秘的背景氛围。和弦序进是统一的小三度关系,三个和弦之间拥有一个共同音bB(#A)。半音化旋律的音高材料构成,与纵向和弦保持了高度一致,使得每小节第一拍旋律中的#F音,有了“和弦外音”的特殊处理含义。

(二)以强化特性子集为主要方式的音高结构关联

大属九和弦的特性子集,如大小七和弦、半减七和弦,在德彪西的作品中也常常被独立使用,发挥自身的音响和色彩特征,不一定与大属九和弦存在必然的联系。只有在和弦组成各音完全体现隶属关系或在上下文中表现出明确的音高结构关联时,才能建立起大属九和弦对其子集的统一和控制逻辑。

谱例7

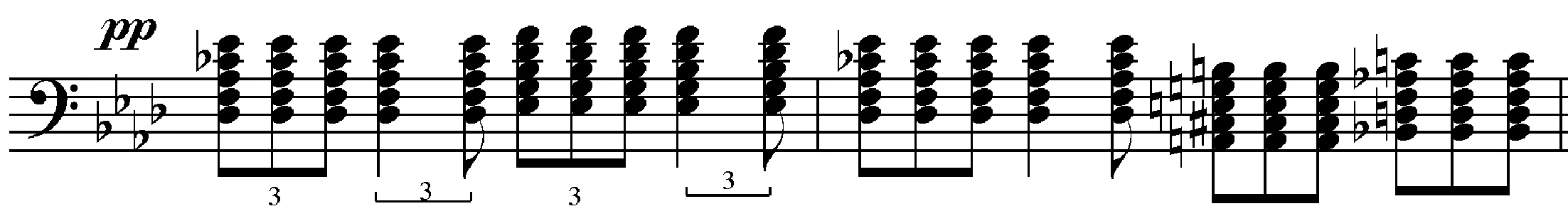

谱例7是第一乐章结束处的两段和声进行的缩谱。前者E9先以原位形式完整呈现构成各音,随后是以大小七和弦为主体的子集,第88—91小节还有着音高材料纵横一体化的特征。后者G9则先与五声化主题相结合(少了F音),然后是大小七和弦、单音,采用转位形式以强调B的中心音地位。

谱例8

谱例8节选自第二乐章中部开始,引子之后的第124—131小节,先后突出F半减七和弦、bB 大小七和弦(均采用转位形式)。除126小节的bB音以外,所有音高材料分别隶属于bD9、bB9两个大属九和弦,共同音bA具有明显的结构中心含义。随后整个中部围绕bA(#G音)以这种方式发展,音高材料主体上只增加了E9,与bD9构成另一个方向的小三度关系。*[德]S.梅耶:《论德彪西管弦乐曲〈夜曲〉中的和声》,金梅译、杨立青校,《交响》1988年第1期,第29—31页。

谱例9

谱例9列举的是第一乐章第三个主要主题及和声配置(第64—66小节):旋律是五声化的,和声进行有着#d多利亚的调式意味。其音高材料的主体构成,与#G9和弦密切相关:作为伴奏的两个三和弦,是#G9的子集形式;旋律除#C音外,其他音高材料均来源于#G9(#C音隶属以#G9为基础衍生的特定音列,在下面的篇幅中将做进一步的分析)。

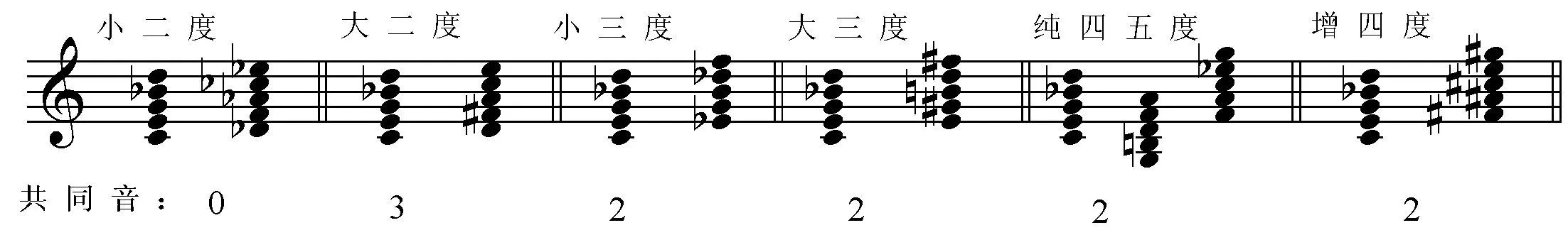

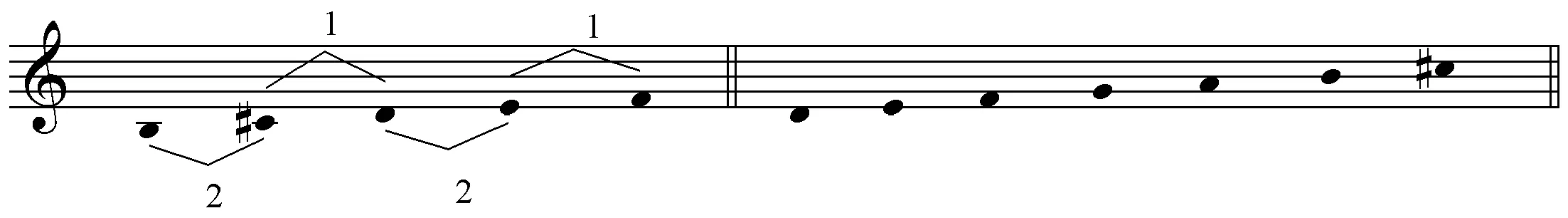

(三)以大二度横向结合为主体衍生的特定形式音列

两个大二度关系的大属九和弦横向结合所衍生的七声音列,仅在音高构成上与旋律小调保持表面上的联系。德彪西通常以其中一个大属九和弦为主体扩展音高材料,强调其整体控制功能。音列的中心音往往不固定,甚至没有明确的中心音,从而彻底放弃了旋律小调音阶的传统用法。

谱例10选取的是第一乐章第二个主要主题的第二次陈述(第21—24小节),旋律、伴奏的所有音高材料均源自G9与上方大二度A9横向结合衍生的七声音列。旋律线在减五度框架内进行,兼有b洛克利亚和减调式的部分结构特征;伴奏部分强调的是G9及其子集b半减七和弦,与旋律中心音B保持密切联系。

谱例10

前面谱例9中的#C音,隶属于#G9与下方大二度#F9的横向结合,只是为了适应五声化旋律的风格,仅选用了其中的六个音(省略了E音),形成了旋律、和声既相对独立又集中统一的特征。

谱例11

谱例11摘自第二乐章第11—12小节,在前面谱例5平行和弦的背景基础上,加入了ba旋律小调风格的旋律,是少见的大属九和弦横向结合衍生的音列与调式特征相吻合的情况。这种关系只是暂时性的,并没有得以巩固和发展,谱例中第二小节后两拍的旋律音高材料,同时也隶属于bB9与C9的横向结合(少了E音)——此处强调的依然是大属九和弦。

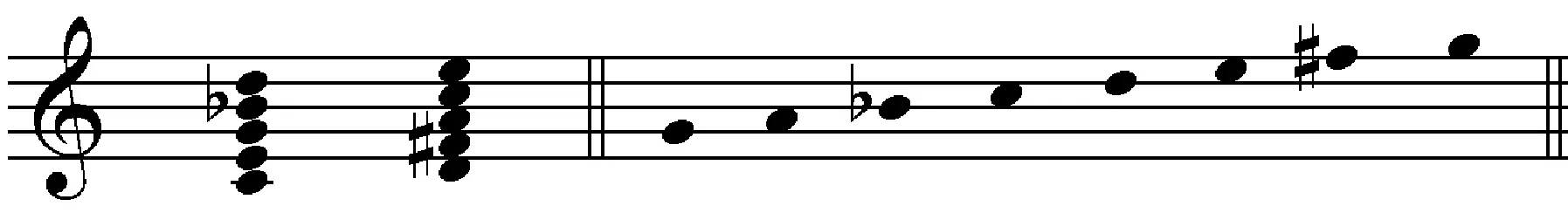

谱例12

谱例12节选自第三乐章第26—27小节(第27—28小节重复),整体上具有调性复合的特征:人声主题是#d小调风格的,弦乐片断化的旋律与伴奏突出B大小七和弦。除了装饰性的#A音以外(参见谱例6的分析),所有音高材料都包含在B9和上方大二度#C9横向结合衍生的七声音列中。

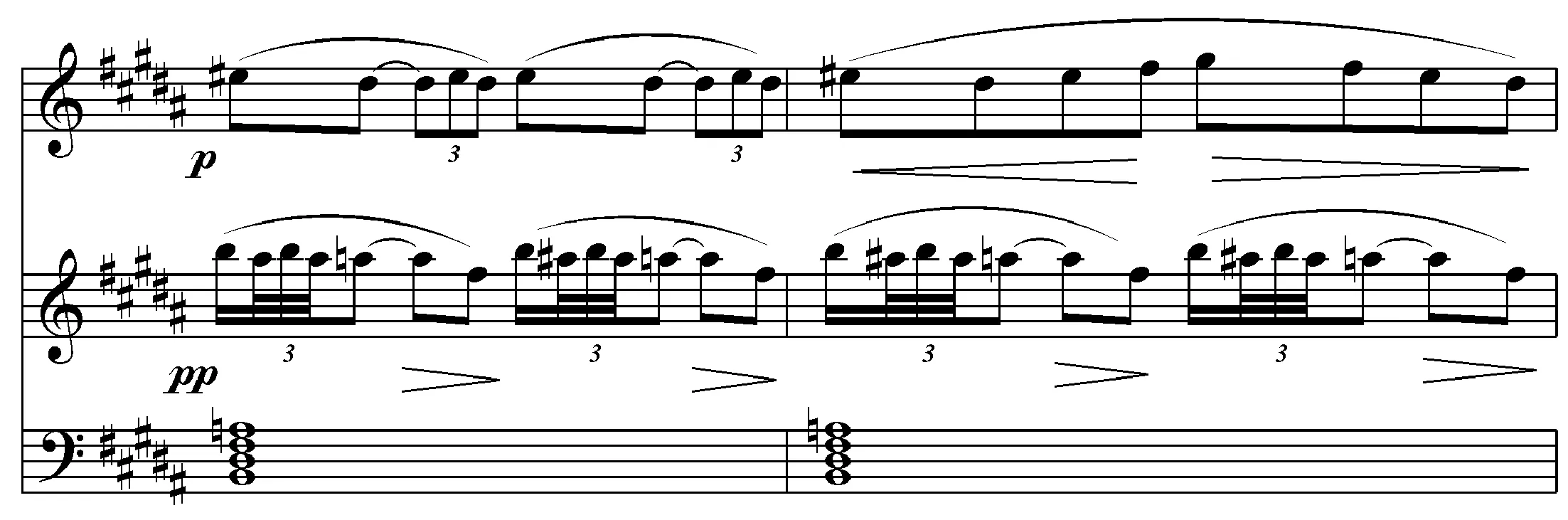

谱例13

谱例13列举的是第三乐章第83—86小节的旋律与伴奏材料:旋律具有明显的全音调式风格,伴奏以持续音的方式强化D的中心音地位,结合了小七和弦第一转位、大小七和弦以及六和弦等形式,从表面上看与大属九和弦之间并没有直接的联系。但经过深入分析我们就会发现,谱例中所有音高材料均源于D9和E9横向结合衍生的七音列,大属九和弦以较为隐蔽的方式发挥控制作用。

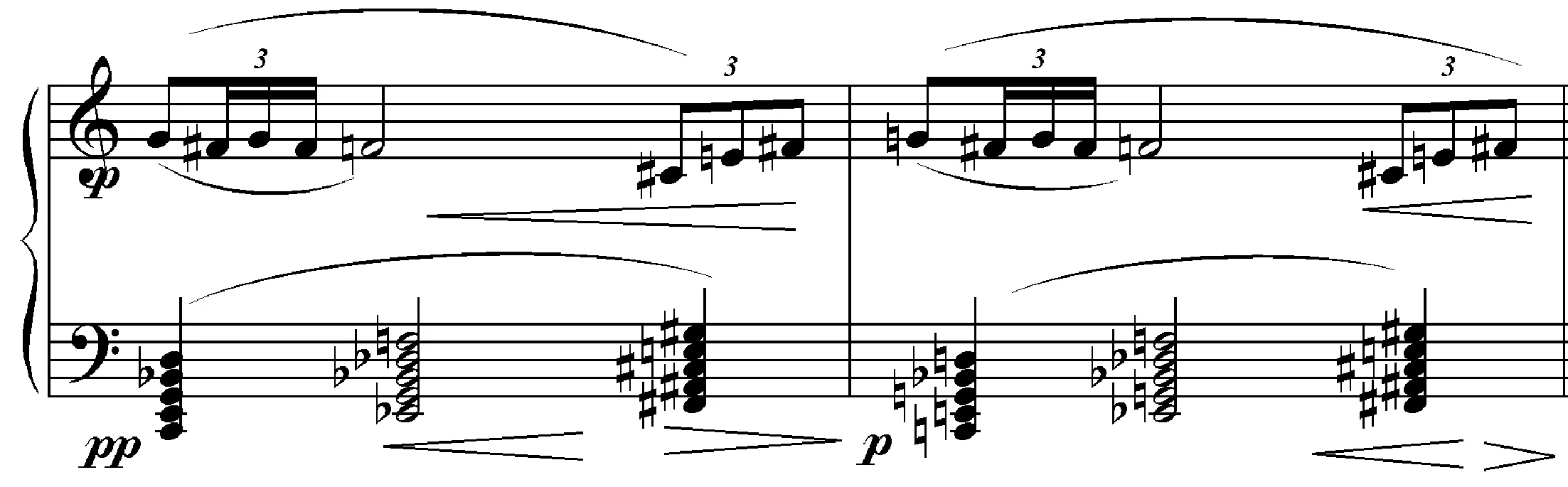

谱例14

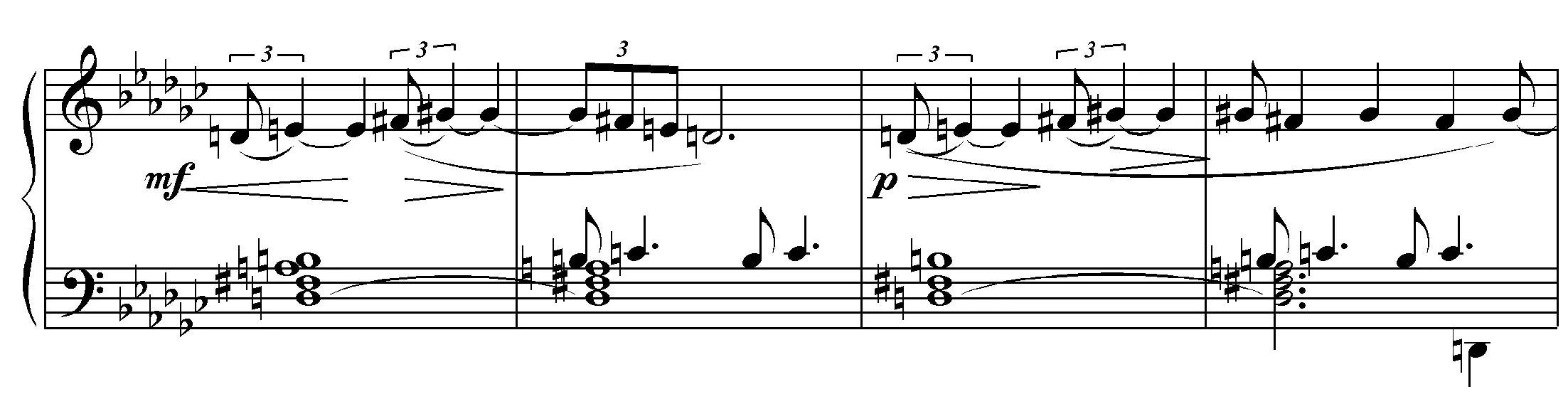

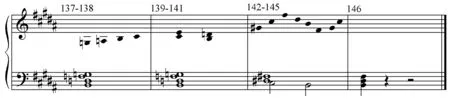

谱例14是第三乐章结束处第137—146小节的音高要点,由于承担着乐章主要主题回顾和收束全曲的功能,具有材料表现形式多样、核心集中统一的特点:前5小节表现为大小七和弦、全音列片断、平行小三度,音高材料完全归属于大二度关系大属九和弦G9+A9的横向结合;后5小节主体为倚音性质的大三和弦与四度结构排列的旋律,但其音高基础依然建立在B9+#C9衍生的七声音列之上,只是前面已多次反复强调,作为结束这里仅呈现了其中的五个音(少A、#E)。而前后两个音列的重要纽带——中心音B,同时也是该乐章和全曲的中心音。

通过前面的分析可以看出,《夜曲》中的大属九和弦,无论是作为整体还是子集形式,都重点发展纵向结构。即便是横向结合衍生的特定形式音列,也强调以其中一个大属九和弦的纵向结构为主体。材料相互关系方面,大二度、小三度关系首先得到突出强调,由此派生的其他各类音高材料以此为基础展开,而共同音的多少,成为它们之间衡量关系远近最重要的参照。

三、大属九和弦的结构作用

作为全曲主要的音高结构中心之一,大属九和弦在《夜曲》中以类似“中心和音”*刘康华:《二十世纪的中心和音技术》,《中央音乐学院学报》1995年第2期,第43—48页。的方式发挥统一与控制作用:在不同结构部位构成音高材料的主体,或者对整体或局部的结构中心音形成重要的巩固和支撑。另外,与多种风格音高材料的交织融合,充分发掘、丰富了大属九和弦的表现力,从而最大限度地避免了和声音响的单一。

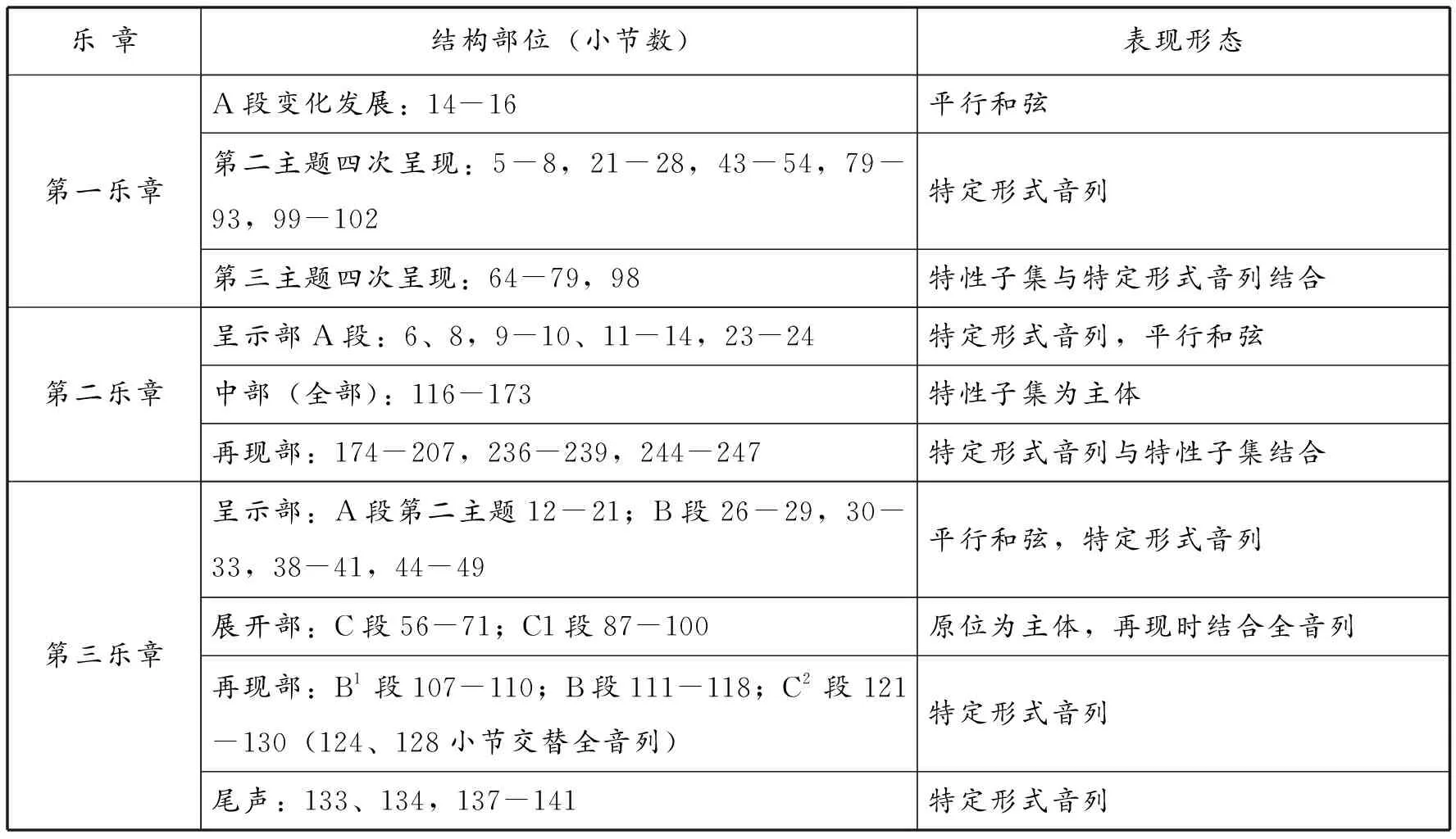

(一)在重要结构部位作为音高材料的主体

这是大属九和弦在作品中发挥结构作用最主要的方式。如表1所示,第一乐章贯穿性的第二主题和承担主要对比功能的第三主题,第二乐章呈示部A段的固定音型、整个中部以及再现部的大部分,第三乐章除中部对比段以外的其他主要段落,音高材料的构成都以大属九和弦及其派生成分为主体。具体到呈现的篇幅上,第一、第三乐章均在60%以上,运用相对较少的第二乐章也超过了40%。

表1 大属九和弦在《夜曲》中的整体分布情况

(二)对结构中心音的巩固支撑作用

作为音高材料主体的大属九和弦及其派生材料,根据音乐表现和发展的需要,有时会以其中的某个音为中心音并加以巩固和强调。如:第一乐章43—52小节,第二主题的第三次陈述,音高材料以G9为基础衍生,中心音B以持续长音形式呈示(见谱例10);第二乐章中部116—170小节,构成音高材料主体的三个大属九和弦bD9、bB9、E9,围绕共同音——也是整个中部的持续低音bA(#G音)展开(见谱例8);第三乐章26—33小节,B段开始主题的两次陈述是下三度移位关系,音高材料分别以B9和G9为基础,为了强化持续的中心音,后者特地采用了转位形式。

(三)不同风格音高材料的融合交织和转换过渡作用

和弦自身的结构特性,通过作曲家灵活的技法处理,使得大属九和弦可以自由地将多种不同风格的音高材料融合交织在一起。例如,第一乐章与具有洛克利亚和减调式特征的第二主题(见谱例10)、鲜明五声化风格的第三主题(见谱例9)的结合,第二乐章与各类大小调式、教会调式风格的主题旋律的结合,第三乐章与全音调式以及四度结构材料的结合(见谱例13、14),等等。同时,由于这样的处理,也使得不同风格音高材料在横向上的转接和拼贴,过渡得更加自然和便利。

《夜曲》的创作(1893—1899)伴随着印象主义和声从开始确立到逐步趋向成熟的发展历程。基于对绚丽多彩的音响的追求,德彪西一方面积极探索、开发新的音高材料;另一方面,深入、充分地挖掘传统和声材料的表现潜力,形成了高度个性化的以音列为中心或者以音列为中心与以和弦为中心混合的音高结构模式。因此,对于德彪西及其印象主义和声的研究,也多从各类调式音列或调式音列控制下的和弦开始。

笔者在对《夜曲》进行分析的过程中,受到S.梅耶《论德彪西管弦乐曲〈夜曲〉中的和声》*[德]S.梅耶:《论德彪西管弦乐曲〈夜曲〉中的和声》,金梅译、杨立青校,《交响》1988年第1期。一文的启发,根据大属九和弦的具体表现形态,按照“中心和音”的理论和方法展开研究,有了不少新的理解和认识。值得一提的是,除大属九和弦以外,其他一些具有代表性的传统音高材料,如大小七和弦、半减七和弦,在作曲家同时期以及后来的印象主义作品中,也经常被独立使用。但这些和弦是否象《夜曲》中的大属九和弦那样,从局部的单一结构功能到全曲的音高结构中心,在一部作品中集中、系统地呈现,同时承担结构和色彩功能,尚不得而知。正因为如此,要想更加全面、深入地揭示德彪西及其印象主义和声的整体特征,就更加需要大家的共同求索和不懈努力。