理查德·施特劳斯第二阶段四部交响诗的创作特点

2018-09-01刘明

刘 明

理查德·施特劳斯(1864—1949)早期作品具有典型的浪漫主义特点,但晚期的作品流露出一定的现代派倾向。19世纪90年代最具创新性的管弦乐作品当属其所创作的交响诗。在1887—1899年间,施特劳斯共创作了七部交响诗,根据创作时间可分为两个主要阶段。第一阶段(1887—1889):《麦克白》《唐璜》《死亡与净化》;第二阶段(1895—1898):《蒂尔·艾伦施皮格尔的恶作剧》《查拉图斯拉特如是说》《堂吉诃德》《英雄的生涯》*Bryan Randolph Gilliam: The Life Of Richard Strauss. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999. pp.44。在戏剧性和冲突感方面,第二阶段的作品对于第一阶段均有超越,因此,本文将围绕施特劳斯第二阶段的四部交响诗展开讨论。

尽管这些作品已成为西方音乐史上的里程碑,但这些作品的问世,如同浪潮席卷了整个欧洲的艺术领域。一方面,这些作品与传统交响乐作品一样规范;另一方面,这些作品也显示出一种颠覆传统的态度。施特劳斯这一阶段的交响诗创作也被认为带有一定个人色彩的自我映射。施特劳斯将各种作曲风格融会贯通,赋予音乐绚丽多彩的画面与故事情节,融合了丰富多样的音色及音响,真正意义上跳脱了古典交响乐传统的条框。

一、尼采哲学深刻影响下的创作转型

尼采的著作《人性的,太人性的》《善恶的彼岸》以及《查拉图斯特拉如是说》对施特劳斯产生了深远的影响,使其逐渐形成了一种新的音乐美学观念。施特劳斯第二阶段的四部交响诗正是受到这些著作的深刻影响。1882—1883年间,尼采提出“上帝已死”这一命题。相应地,1890年之后施特劳斯创作的交响诗大多以释放自我、晦涩难懂、独特超前以致于被时人视为离经叛道的主题,逐渐取代传统的形而上学思想影响下的音乐风格。尼采哲学研究学者亚瑟·塞德尔认为,施特劳斯作品中的晦涩难懂实际上是反传统、反强权的体现。《蒂尔·艾伦施皮格尔的恶作剧》描绘一场与传统道德、中产阶级的斗争。作品中蒂尔为自己的毁灭而欢呼,蒂尔失败的死刑震惊了社会权威,这些嬉笑怒骂实际上正是斯特劳斯开创的一种反形而上学的音乐隐喻。施特劳斯试着通过音乐传达一种更深层的哲学思想,他称其为“尼采带来的自由”*Bryan Randolph Gilliam: The Life Of Richard Strauss. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999. pp.64。进一步讲,这是一种无神论的哲学,讽刺基督教徒压抑自身意愿追求的所谓道德与牺牲。《查拉图斯特拉如是说》则将这一主题表现得更为透彻,作品中反复出现的“厌恶”主题所引入的超人般的“泰坦主义”,取而代之的则是自由的、代表世俗欢乐的笑声。正如尼采在《查拉图斯特拉如是说》中写道,“我的恶魔……是重力之神……将一切摧枯拉朽。靠着笑声杀死你而不是愤怒,来吧,让我们把重力之神杀死吧。”亚瑟·哈恩认为认引子中小号齐奏的C—G—C是基本的“自然”动机,一个人类还未涉足的世界,伴随着神秘、深不可测的伟大谜题。这三个升起的音符,正是从尼采哲学中衍生出来的,也可能暗示着尼采宣称的“上帝已死!”这种无神论的宣言。

如果说在音乐隐喻方面交响诗中的查拉图斯特拉深化了蒂尔,那么,《堂吉诃德》和《英雄的生涯》则在人物形象方面形成对比。其中,一部是幽默的、反英雄主义的;一部是严肃的,崇尚英雄主义的。男性英雄的形象在交响诗及其他叙事性作品中并不少见。然而《堂吉诃德》的人物形象却一反传统,他是一个梦想家,受到骑士小说的影响盲目地追求理想。《英雄的生涯》中,施特劳斯放弃《堂吉诃德》那样的文学主题,取而代之借用了一个浪漫主义的英雄原型, 设定了一个男性艺术家的形象。《英雄的生涯》展示了多种多样,非常矛盾的暗示及冲突,这种主题展现出一种新的审美主义下的尼采式的英雄行为。大型的管弦乐队编制更准确更形象地表现了这种矛盾冲突,《蒂尔·艾伦施皮格尔的恶作剧》之后的交响诗作品,在乐队编制、作品长度和音响效果方面逐渐向大型交响作品靠拢。从个人层面上看,这被认为是从束缚解脱的自由纪念里程碑,一个尼采主义影响下的“新人类”强有力地从枷锁中挣脱。

二、音乐中的人物形象特征

施特劳斯第二阶段的四部交响诗塑造了典型的人物形象特征,烘托出恢弘复杂的音响效果:这种场景通常充斥着夸张的音响效果,神似地描绘各种情节与画面。《堂吉诃德》中展示了一幅丰富的画面——风车、羊、修士、庸俗的村姑、木马、天空以及魔法船。同样的,《英雄的生涯》也有许多相似的手法,我们能够看到乐评家的挑剔与指责,英雄对伴侣的爱慕之情,还有与敌人的战斗场面。

《堂吉诃德》和《英雄的生涯》中充满了夸张的旋律线条和复调对位。《堂吉诃德》中用来描绘“杜西尼亚”的#F大调旋律(第332—371小节)以及缓慢的bG大调旋律上的“征服”主题,同样以施特劳斯最华丽澎湃的四六和弦终止式和广阔“英雄的胜利主题”(第288—369小节),接近尾声时的田园景象(第828小节)代表着英雄功德圆满地从世界中隐退。施特劳斯以深情温柔的笔触描绘出这些爱情主题以及主角们的性格特征。

三、和声与音响特征

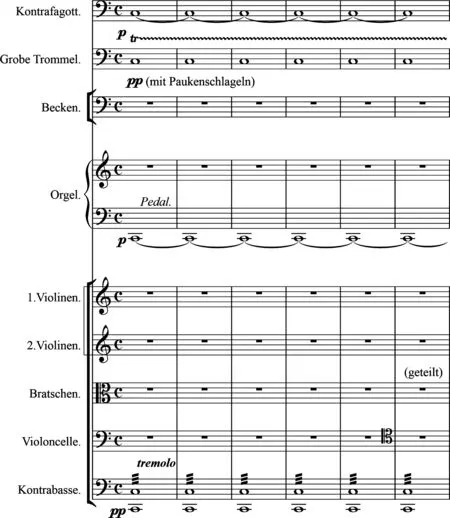

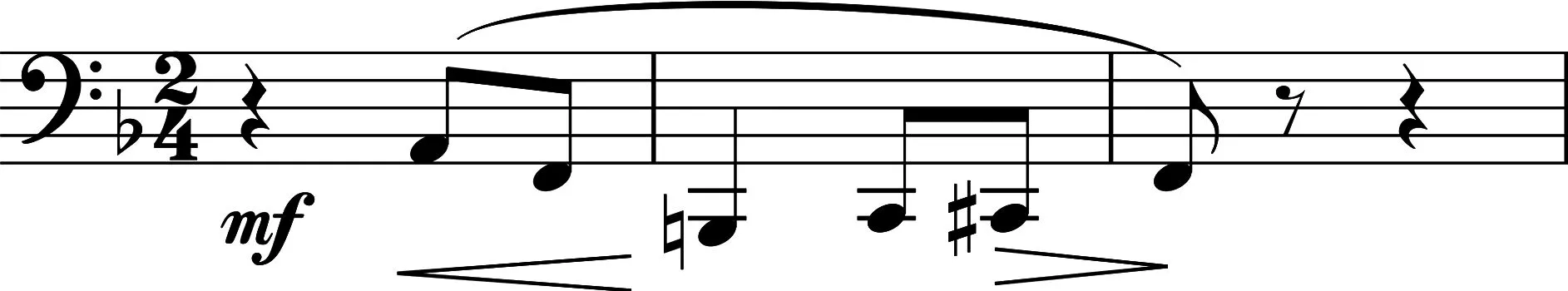

谱例1 《堂吉诃德》第11—17小节

施特劳斯作品的另一个特征则是运用了大量的不协和音响:《死亡与净化》里由长号、大号和定音鼓奏出多次极强的不协和音;《蒂尔·艾伦施皮格尔的恶作剧》中描绘蒂尔闯入市场造成混乱以及随后被追捕的疯狂场景;《查拉图斯特拉如是说》中我们看到了著名的C大调与B大调并行的双调性结尾;《堂吉诃德》也充满着疯狂的调性交错,不和谐的分解和弦;《英雄的生涯》中小军鼓和打击乐描绘出一幅激烈狂热的战斗场景。

在音响效果方面,《查拉图斯特拉如是说》著名的C大调引子就是一个直接音响效果的例子。作品以庞大编制的管弦乐团(包括倍低音巴松管和管风琴)开篇,建立在C音上的泛音列的引子犹如破竹之势,一鸣惊人。

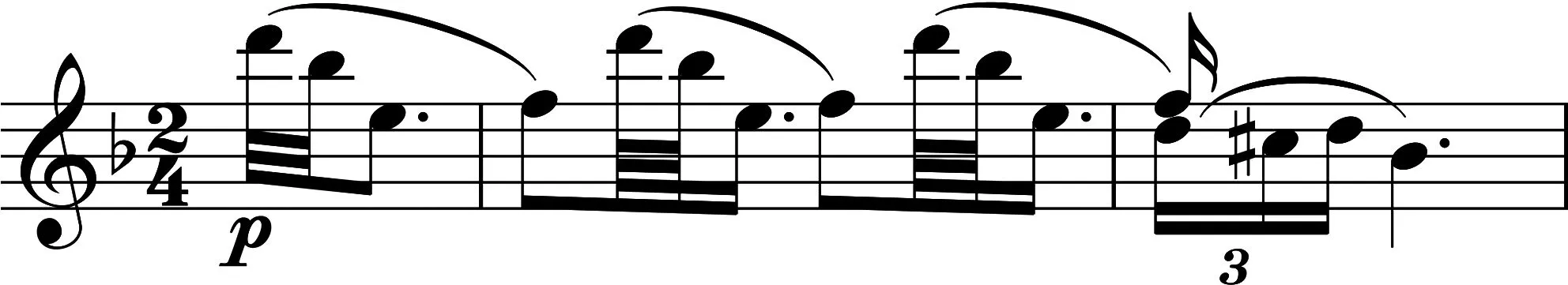

谱例2 《查拉图斯特拉如是说》第1—6小节

引子以低沉共鸣的C音为基础,随后从大三和弦进行到小三和弦,刚开始的音响还不足以支撑泛音列的框架,随后紧接着一个小三和弦到大三和弦作为补充加强。每一组和弦都被定音鼓坚定的敲击所回应。这种纯粹的音响效果并未停止:第15小节出乎意料地跨越到下属和弦,和声也以前所未有的方式进行到第19小节的终止式。极为宽广的音域、音区的设置,还有超过多个八度的跨越,尖锐的音响,宽阔的空间感,这些特征在施特劳斯的作品中都是非常典型的。

谱例3 《查拉图斯特拉如是说》钢琴缩谱,第1—22小节

四、叙事性的标题和曲式

标题音乐的核心是作曲家将音乐思想通过特定的角色传达给听众,这种作曲技法带有一定的隐喻性。从这种隐喻化的动机设置来看,曲式的选用也是带有叙述性的。这些手法增加了故事的诗意与情节的曲折,更直接地表现出人物的原形。对于听众来说,这些作品与叙述和故事情节紧密相关。这种作曲手法的核心便是主题式的变奏,通过音高音型的改变,代表着心情与场景的变换。下面将用选自《蒂尔·艾伦施皮格尔的恶作剧》的五个谱例作为说明。

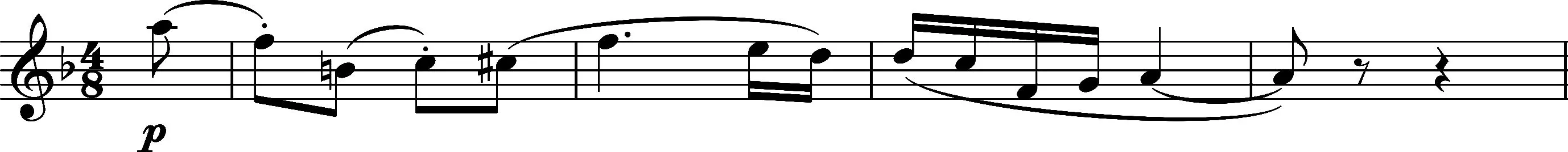

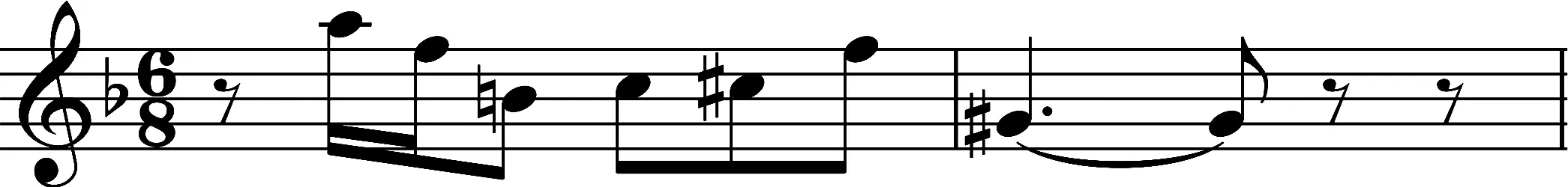

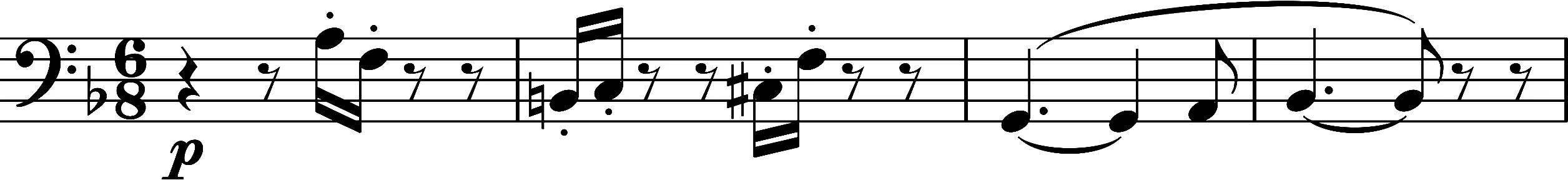

序幕的开始四小节(谱例4)描绘出一个故事即将开始的场景动机在相同音高上再现,变成八六拍节奏,速度也相应加快,这是其中一个典型的代表蒂尔的主题动机——邪恶的小恶魔(谱例5),和捣蛋的恶作剧。第113小节描述农妇间的冲突又是相同动机的新变奏,钢琴部分在低音区演奏(谱例6),像是描述蒂尔蹑手蹑脚,密谋着在人群中制造混乱。

谱例4 《蒂尔·艾伦施皮格尔的恶作剧》动机主题与变奏

谱例5 《蒂尔·艾伦施皮格尔的恶作剧》动机主题与变奏

谱例6 《蒂尔·艾伦施皮格尔的恶作剧》动机主题与变奏

谱例7和8选自“牧师“一幕, 蒂尔伪装成一名严肃的牧师,伴随着一段庄严的赞美诗(第179小节)。在谱例7 (第187—189小节)中,这段邪恶的低音旋律暗示着蒂尔的脚趾从长袍底下露出来,然而在紧接着的谱例8中,我们明显可以听出蒂尔高声的尖笑,似乎是在为恶作剧成功而洋洋自得(第195小节的小提琴独奏)。

谱例7 《蒂尔·艾伦施皮格尔的恶作剧》动机主题与变奏

谱例8 《蒂尔·艾伦施皮格尔的恶作剧》动机主题与变奏

这些大型作品成功地描写出个性化、对比鲜明的舞台造型,以及变化丰富的主题动机,同时又与传统曲式相互关联。我们可以试着通过传统的四乐章设置来理解作品:开场,慢板乐章,谐谑曲,和终曲。史蒂芬·范德·莫尔特勒提到“将多乐章的元素浓缩成单乐章的写作技法是多数19世纪作曲家长期考虑的问题”。*Steven Vande Moortele: Two-Dimensional Sonata Form, Leuven: Leuven University Press, 2009. pp.1-10他称这种曲式为“二维奏鸣曲式”:奏鸣曲的乐章形式和奏鸣曲式的多乐章结合并浓缩成为单乐章的作品。”达尔豪斯称之为“单乐章的多乐章曲式”;在威廉·纽曼看来,在这种“多功能奏鸣曲”结构中:快速的诙谐曲可理解为自由的,“乐章”也不需要完全符合奏鸣曲的形式,“终曲”有时出现在再现部。这种二维多乐章式的理解很好地阐述了作品的特征。

施特劳斯特意在《蒂尔·艾伦施皮格尔的恶作剧》的首页明确表示这部作品是用古回旋曲式写成的。但这部作品并不是标准回旋曲式,代表蒂尔的主题穿插在带有回旋曲元素写成的一系列冒险中。这个回旋曲的主题与插部几乎同时出现,这是一种非常现代的作曲手法,符合施特劳斯一贯的叙述性描写方式。从这个观点看来,作品以非线性型或螺旋性的叙事进行,插部代表着不同的冒险,以相似的方式进行变奏。就在蒂尔嘲笑腓力斯学者不久之后,我们又听到了熟悉的圆号主题(第 429小节),主题明显地再现暗示着再现部的开始。综上所述,考虑到施特劳斯提到的“古回旋曲式”,这部作品可以被理解为一种极端的奏鸣回旋曲式,像是现代主义作曲家的独立宣言,带有对传统的破坏和嘲讽。

这种结构上的冲突在《查拉图斯特拉如是说》中表现得更为明显,这部作品庞大的结构以及主题的暗示性则比其他三首作品更难理解。《查拉图斯特拉如是说》的结构脱离旧有传统,作者使用了两个差异很大的调性——代表人类的B调和代表自然的C调。作品通过各个部分所表现的阻碍,并由这种分裂导致了另一个重生——类似物质的循环,使人类从迷信中获得了更高的解放。这部作品是自由回旋曲式,每次轮回都是主题动机的变奏,每一次都超越前者,到达更高层次的哲学高度。此外,各部分带有一定奏鸣曲式的特点,但并未和传统奏鸣曲式结构有任何的相同之处。

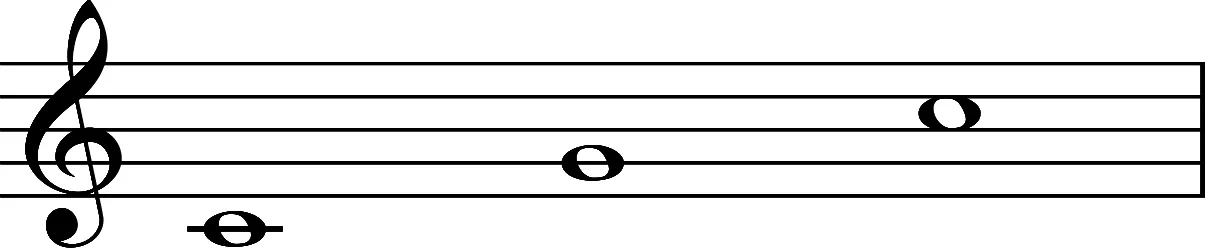

这个著名的开场主题(第一部分)引出谱例9中几个基本动机,同时也是往后几个部分的发展延伸的来源:C大调上的C—G—C代表大自然的能量,也展示出人类将要面对的一个世界级的谜题 (谱例9)。

谱例9 《查拉图斯特拉如是说》“自然”主题

沉默的和弦奏出人类虔诚而又颤栗的回应:代表人类萌芽的“渴望主题”代表着对答案和理解的渴望。随后圆号吹奏出代表盲目的宗教信仰的虔诚的回应, 接着引入四个互相呼应的部分。整部作品可以按段落分为2A—B, 3A—B, 4A—B, 和5A—B四个部分。第二部分的两段描述了对宗教的信仰与丧失:“后世之人”缓和了颤栗:“渴望”是基于渴望主题的延伸,然后被一个突如其来的批判“上帝已死!”打破一切关于宗教的迷思。

第三部分“欢乐与激情”和“挽歌”中,暴风雨般近乎狂热的“欢乐与激情”使用C小调代表着无畏的年少时期,投身生命的洪流,但随后却被在长号声部奏响的极强的“厌恶”主题破坏了发展的路。接着在“挽歌”中,作曲家运用表现主义的手法,代表告别无知的梦想。

第四部分由“科学”和“康复”组成,“科学”以缓慢的赋格写成,展现一幅纯理性,学术的形象,但很快就被生动的B小调旋律的再现取代,萌生了一种新的,渴望的延续——B大调的“理想“主题,也为一个全新的查拉图斯特拉的出场埋下伏笔:昏迷的黑暗被一丝光明照亮,象征着查拉图斯特拉已摆脱重力之神的束缚,进入了下一个部分:反形而上学的新人类。

第五部分“舞之歌”和“夜游者之歌”把这部作品的几个主要动机结合在一起并进行彻底的改写。“舞之歌”开端的舞曲风格也令听众感到意外,施特劳斯选择用充满活力的C大调舞蹈主题,来表达无畏的光明以及对田园自然的向往。随后进入更丰富的主题化变奏,音乐也变得紧张激烈,突如其来的调性变化极为丰富,却一直不解决到C大调。这种调性上不给予解决的手法,符合作品的哲学思想——在新世界里依旧没有明确的信仰和答案。音乐渐渐趋于热烈,在代表着“午夜”的极强的钟声中进入“夜游者之歌”,最后以著名的C调—B调多调式结束。

这些段落并不是明确地按照奏鸣曲式进行,同时存在多种可能性的分析。第一、二部分可以理解为一个延伸的,多部分的引子,从第三部分“欢乐与激情”更像是奏鸣曲的呈示部。另一方面,作品的主旨已经在第一、二部分中阐述,同样带有呈示部的性质,如果说,第三部分的第一首是第一主题,那么这个不完整“呈示部”并未展现出第二主题,在“厌恶”主题出现不久便结束了。第四部分“科学”与“康复”可被看作是作品的发展部,第五部分的“死之舞”是基于第一、二部分材料自由变奏的再现部,最后的“夜游者之歌则将作品带入尾声。然而,除去调性因素的考量,第二主题的缺失才是问题所在。在“死之舞”中,之前出现在b小调的“渴望”主题,在这里转入C大调,这体现了作品至少遵循了19世纪末期作曲技法中出现第二主题的原则。施特劳斯可能是想暗示听众将“渴望”主题理解为这个奏鸣曲式作品的第二主题,同样的,“理想”主题也可能是这个主题的另一个变奏形式。

《堂吉诃德》这部主题幻想变奏曲同样也带给听众一种冲突感,一方面,它的并列结构与《蒂尔·艾伦施皮格尔的恶作剧》和《查拉图斯特拉如是说》极为相似:无论是作品的主旨,叙事性的画面,还是主人公最后的升华。整部作品由一个较长的引子开始,以堂吉诃德的死亡作为结尾。这部作品的情节设置则比前两部作品更为自由和随意,奏鸣曲的曲式结构也并不明确。更重要的是,《堂吉诃德》在结构上缺乏再现的部分,也不存在任何与呈示部相关的变奏。即便如此,施特劳斯逻辑化地安排运用丰富的人物形象主题也达到了奏鸣曲或其变体的目的。堂吉诃德的主题点明了男性主角形象的第一主题,“杜西尼亚”的主题可以作为代表女性形象的第二主题。但这些与奏鸣曲式类似的主题并不真正符合奏鸣曲式的逻辑,只是概念的奏鸣曲式。

《蒂尔·艾伦施皮格尔的恶作剧》《查拉图斯特拉如是说》和《堂吉诃德》展示出施特劳斯逐渐脱离奏鸣曲这一传统曲式,但令人惊奇的是,在《英雄的生涯》中,他又回归了相对较为完整的奏鸣曲式,这种手法暗示了一位新世界的英雄以现代主义融合古典主义,向传统致敬的深意。这里的奏鸣曲式也不尽是对传统模式的照搬照用,而是在作品中突出了传统奏鸣曲式的特点。

在当时看来,这四部作品与传统交响乐作品都是格格不入的。这些与传统束缚的斗争正是这类新音乐的觉醒。施特劳斯放弃使用非标题音乐(正统的音乐逻辑),而转向更为细节化描写的标题音乐;他对影响了艺术音乐几十年的形而上学思想的不屑一顾;他对美学的追求,对尼采“自由灵魂”的崇尚;他那有着庞大音响、热烈雄壮的交响作品;他认为交响乐既是对高雅文化的延伸概念,也是一种商业化的产物。

施特劳斯的交响诗可以算是同时代最有影响力的交响作品。进入20世纪,事物交替更迭日新月异,在面对艺术音乐正渐渐脱离社会以及商业化音乐所带来的挑战时,这些作品依然引起争议讨论。这些曲目不仅是著名指挥家们挑战自我的作品,同时也是交响乐团展示技巧的炫技作品。通过庞大的乐队编制表现出雄伟壮阔的音响效果,人们可以感受到管弦乐的魅力,这也带动了商业的发展,进一步推进这些作品在大众文化中的地位。