《我爱我家》,一部剧演活一代中国人

2018-09-01赵渌汀郑猛

☉赵渌汀 郑猛

1994年,这部中国首部情景喜剧首播。人们惊讶地发现,原来喜剧还可以这样演:台上演员飙台词“包袱”不断,台下观众正襟危坐,笑声不停。但笑归笑,透过电视机屏幕,你却看不到观众的笑脸。

对喜剧来说,“包袱”多不是难事儿,扔得“稳准狠”却不容易。但《我爱我家》做到了:它扔出最具市民气息的“俏皮台词包袱”,在准确击中观众笑点、社会热点和时代痛点后,狠狠地为那个年代的社会风情书写留下了一笔。

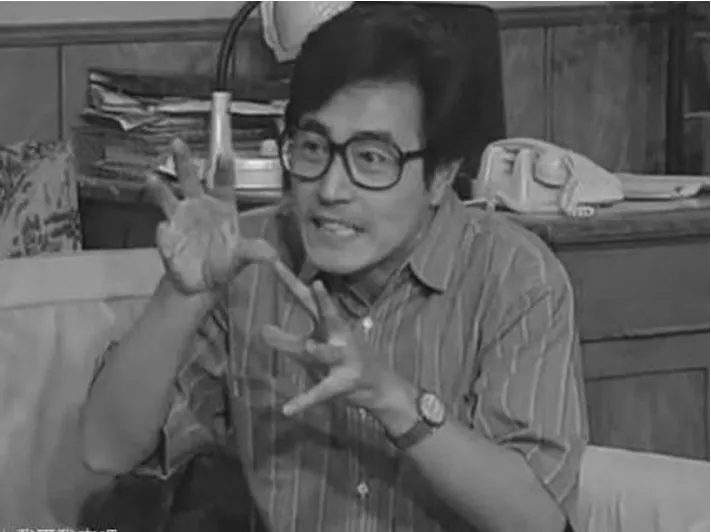

“《我爱我家》只会出生在九十年代,也只能出生在九十年代。”《我爱我家》导演英达说。

《我爱我家》大家庭

八十年代在美国留学时,英达去现场看过家庭情景喜剧《考斯比秀》。回国后,他决定把这种喜剧方式移植到中国。他向父亲英若诚请教,英若诚的意思是,“东西是好东西,但要看怎样才能更本土化”。

于是他找来王朔,《我爱我家》的剧名正是王朔拍板决定的。后来王朔因故无法参与编剧工作筹备,就向英达推荐了梁左,梁左就此成为这部剧的文学师。毕业于北大中文系的梁左是英达的师兄,此前他专心于相声创作,出过《虎口遐想》《电梯奇遇》等佳作。“给丫关起来,搞不好就弄出一《红楼梦》,最损也是一《飘》。”王朔当时这样评价梁左。

正如曹禺之于焦菊隐,英达找到了自己的曹禺,那就是梁左。不过情景喜剧这么个舶来品,梁左也是头一遭接触。英达给梁左看《考斯比秀》,并提出安排观众坐在台下,且观众的笑声必须贯穿在每个情节中。其实早在《编辑部的故事》拍摄时期,该剧编剧之一王朔就和英达商量过,是否可以在剧中加入观众笑声,不过后来因为没有现场操作经验作罢。英达憋着一股劲,想把这种纯情景喜剧的表现方式在导演处女作中展示出来。

《我爱我家》中人小鬼大的孙女圆圆和小女儿贾小凡

《我爱我家》中的大儿子贾志国

因为是家庭戏,家庭成员的角色设置非常关键。英达和梁左对于人物设置有过不同意见。按英达的设想,退休老干部老傅家中有一个大女儿、一个弟弟和一个小妹妹,大女儿招了个倒插门的南方女婿进家门。但梁左认为应该把大女儿换成儿媳,儿媳住在婆家才合情合理,儿媳和公公之间有些话说了不合适,不说也不合适,一说就容易说坏。最终按照梁左的意见,老傅的儿媳和平住进公公家,却依然改不了“旧社会艺人习气”,剧中的许多包袱就由此而来。

确定了角色,就得选演员。《我爱我家》剧组应该算是那个年代最光明正大的“裙带”剧组:和平的饰演者宋丹丹是英达当时的妻子;大儿子贾志国的饰演者杨立新是宋丹丹在北京人艺的同事;小儿子贾志新由梁左的弟弟梁天饰演,这个角色也是为梁天量身定制的;女儿贾小凡由赵明明饰演,她当时是英达堂弟英宁的妻子,而英宁是本剧的制片主任;在剧中后80集出现的邻居“老胡”由英若诚饰演。此外,英达的堂弟英壮作为编剧之一,曾塑造出《不速之客》一集中“一不偷二不抢,不反对人民不反对党”的“二混子”纪春生(葛优饰)。

一个六口之家就这样开始了在杨柳北里18号楼202房的九十年代生活。英达说,“家迷”(《我爱我家》影迷)对这部剧的厚爱,得益于人物和情节设置得特别生活化,“特别真实,给人亲近感。很多人说,那个爷爷就和我爷爷一样嘛,那些事儿在我家都发生过啊”。

老傅(文兴宇饰)身上集中了“少时争当红小鬼,改开之后老革命”的那类老人的特点。他自豪于自个儿的出身和经历,“我是谁啊,能文能武,又红又专,亦工亦农,亦兵亦官,生旦净末丑,神仙老虎狗”;整天梦想着流动红旗和“健康老人”称号,张口闭口马列毛,又是个正经八百的“马后炮”(口头禅“我早就说过!”);他冷不丁也来点冷幽默。大儿子精神出轨给其他女人写情诗时,他痛心疾首,“文字的东西怎么可以落到别人手里嘛”,但同时又经不起亲家母的捧词儿,“您是谁啊?旧社会吃过糠,抗日战争负过伤,解放战争扛过枪,抗美援朝渡过江”。这是一个爱唱高调的“傅局长”,也是一个爱和家人抢东西吃的老人。

大儿子贾志国自诩知识分子,一向瞧不起京韵大鼓艺人出身的妻子和平。偶尔精神出次轨,免不了被岳母大骂“那有人养没人管缺家规少调教千人恨万人骂缺了德的陈世美黑了心的贾志国”;他在单位唯唯诺诺小心行事,一次醉酒后高呼“再也不能这样活”,但清醒片刻又回归书生意气,且能在升职演讲前在家人面前排练数十遍。贾志国代表了九十年代相当一部分知识分子的形象,他们娶妻生子,事业小有所成,在机关端着铁饭碗力求晋升,但有时也会羡慕那些下海经商的朋友;他们偶尔会给陌生女青年递张纸条写首诗什么的,却也并不否认“诱惑来临时,禁不住考验是所有男同志天生的弱点”。

剧中最敞亮的台词由儿媳和平和小儿子贾志新包办。宋丹丹在当时凭小品《超生游击队》红遍全国,而梁天也在《顽主》《海马歌舞厅》等影视剧中崭露头角。一个是浑身旧社会艺人“细菌”的“和平女侠”,一个是混吃骗喝“家里蹲”的“宇宙公司贾总”,彼此在剧中的插科打诨,勾勒出九十年代社会的两个特殊群体:曲艺演员成天没事干,偶尔“走穴捞一笔”,幻想“整容美一把”,只要得闲就双脚盘起坐沙发,一言不合便“死去活来”玩失忆;社会青年整日家里蹲,不时鼓捣“盘条生意”,最爱外出“蹭吃蹭喝”,平日里大睡到天光光,全天候往家里带姑娘。

用老傅的话说,女儿贾小凡是个“崇拜西方资产阶级那一套”的中文系女青年,既懂“阿菲理同与阿斯达黛”的波斯爱情故事,也崇拜张志新、遇罗克这样的革命先知;孙女贾圆圆(关凌饰)人小鬼大,成绩不错却常因顽皮被老师叫家长,疯狂迷恋“阿荣”(张国荣)的同时,也常感叹“爱情不分老少,人生没有单行道”;此外还有一个外地小保姆小张(沈畅饰),满口四川话,一腔少女情,与贾家二少志新共赴海南后还暗生情愫,“我是明明白白你的心,渴望一份真感情”。

“都说这部剧台词好,其实是人物刻画得生动深刻,但如果没有靠谱的情节,人物怎么也兜不住啊。”导演英达说。

“吸毒贩毒,卖淫嫖娼;贪污腐化,行贿受贿,人工流产大家谈,少女失身面面观;性变态,同性恋,小蜜为何傍大款;留守男士和女士,单身贵族生活圈;精神病院的精神病,少管所里的少年犯……”

这段话出自贾小凡,当时她正向老傅介绍学校的论文都有哪些主题。老傅没等听完便嚷道:“那你还是来第三者吧!”

《我爱我家》中的老爷子文兴宇与儿媳和平

这段描述,似乎在往后的任何年代都能找到原型。《我爱我家》就此为九十年代乃至此后的数十年时间,留下了一个可供观察的社会样本。

在这部剧中,你可以窥见“官倒改革双轨制、改制走穴练气功”的时代特征,也可以见识“大款小蜜打工妹、宅男剩女二混子”这些特定群体。农民工讨薪未遂造就无奈、可笑的“双鬼拍门”;初恋情人求“走后门”,考验老同志“原则问题”;包办婚姻酿成大错到底“谁比谁傻”;插队知青的青涩记忆埋藏在“那遥远的地方”;香港回归了,全家人惦记着彩票中奖后去“资主花世”(资本主义花花世界)游一遭;全民下海了,夫妻二人入股水果买卖,要到自由市场“赚一笔”;精简机构了,单位同事大闹领导住宅;老宅拆迁了,一家老小急求左右邻里……

英达说,正因为熟悉才会喜欢,正因为真实才会逗乐。

看完《我爱我家》,也就看尽了九十年代的社会风俗与家庭风气,也就看懂了人情社会中的国家变迁与社会转型。当然,你肯定能笑着看完。