中华海洋文化在国产RPG类游戏中的应用

——以《仙剑奇侠传》系列游戏为例

2018-08-31管雪莲张兆卉

管雪莲,张兆卉

(集美大学 文学院,福建 厦门 361021)

“海洋文化即为人类征服、依赖海洋生活的一种文化方式。进一步说,海洋文化是人类涉及海洋的活动,或者是与海洋有关的活动,它以自然的活动为基础,并以精神活动为其最高形式”*冯家华: 《海洋民俗生活文化的研究》,引自第三届海洋文化与社会发展研讨会论文集,2012 年,第261-265页。。作为国产角色扮演游戏(Role-Play-Game)的经典之作,《仙剑奇侠传》系列游戏自1995至2017年已发行8部作品,曾获评“十大最受欢迎民族游戏”称号。《仙剑》系列以神、魔、仙、妖、鬼、人六界为背景,将上古神话与传奇故事制作成仙侠游戏,在给玩家带来游戏娱乐的同时,也通过影、视、音等数字化科技,具象化了神话传说中的仙境与人神,再现了中国古代的人文风貌、自然景观。在历代《仙剑》游戏中,中华海洋文化一直是其取材的重要来源之一。

一、海洋信仰文化:蓬莱神话的重述

相对于具有稳定规律、技术也较为成熟的农业生产而言,海洋生产面临着更多的危险和不确定性。在与海洋的抗争中,人的力量显得尤其渺小。正因如此,海洋信仰文化从这种对未知事物的无法把握与不可预测中孕育而生,并在蓬莱神话中体现了出来。

《山海经·海内东经》早就载有海上蓬莱的神话:“蓬莱山在海中,大人之市在海中。”[1]224这里的“大人之市”就是指仙人。在《列子·汤问》中,蓬莱仙岛的来源与构成被刻画的更加细致:“(夏)革曰:‘渤海之东不知几亿里也……其中有五山焉:一日岱舆,二曰员峤,三曰方壶,四曰瀛洲,五曰蓬莱。其山高下周旋三万里,其顶平处九千里。山之中间相去七万里,以为邻居焉。其上台观皆金玉,其上禽兽皆纯缟。珠玕之树皆丛生。华实皆有滋味,食之皆不老不死。所居之人皆仙圣之种,一日一夕飞相往来者,不可数焉。’”[1]151-152可见,在《列子·汤问》中蓬莱仙岛已经成了东海仙境系统的一个组成部分。之后,传说中的岱舆、员峤二山流于北极,仅剩三岛,分别为“蓬莱”“方壶”“瀛

洲”。先民对于海洋的好奇与敬畏,通过其对仙岛、仙人、长生不老药、仙岛难寻的幻想都体现得淋漓尽致,在后世东海仙境与蓬莱仙岛的神话传说逐渐演变为一种海洋信仰文化。《仙剑奇侠传》系列游戏通过对海上仙境与海洋神灵的创设,重述了蓬莱神话,利用数字科技再现蓬莱神话的奇幻。

(一)海上仙境设定:蓬莱神话的祛魅与返魅

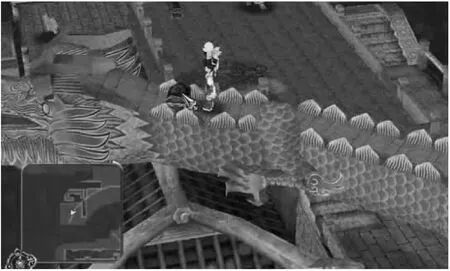

先民出海寻求神仙、灵药、奇珍异宝一直是海洋信仰文化中不可缺少的一个部分。在《仙剑奇侠传1》(后称《仙1》,以此类推)中,主创人员延续了东海仙境这一海洋信仰,在余杭东边的海上构想了一处名为“仙灵岛”的仙岛,并且将游戏故事的开端建立在海民“寻仙问药”这一情节之上。1995年发行的《仙1》更多是通过画面与人物对话再现了古代典籍中寻仙问药的情节,在科技受限的过去初步展现了RPG类游戏对神话的重述功能。在《仙3》中,对蓬莱神话的重述则有了突破与创新。视觉上,数字技术模拟了在空中飘荡最后落入海底的海底城,融入了龙等海洋元素(见图1);叙事情节上,重述神话的同时巧妙地展现了人类面对蓬莱神话,从祛魅到返魅的过程。

图1 海底城龙元素应用

自宋朝起,先民就对“海市”与“仙境”产生了初步科学和理性思考。据考究,蓬莱神话可能源自于海上的一种自然现象——海市蜃楼。北宋诗人苏轼在《登州海市》中就有过关于海市蜃楼的描写:“东方云海空复空,群山出没月明中。荡摇浮世生万象,岂有贝阙藏珠宫。”[2]同时代的科学家沈括在《梦溪笔谈》中描绘道:

“登州海中时有云气如宫室、台观、城堞、人物、车马、冠盖,历历可见,谓之‘海市’。或日:‘蛟蜃之气所为’,疑不然也。”[3]沈括以一位科学家的视角,客观描述了画面,并对“海市”现象进行了猜测,觉得并不像坊间传说是海上蛟龙的吐气幻化而成。到了明代文学家陈霆笔下,则是“城郭人马之状,疑塘水浩漫时,为阳焰与地气蒸郁,偶尔变幻。”[4]他表示,人们看到的“城郭人马”,是水汽形成的光影效果。到此,古人对“海市”有了最接近现代科学的理解和猜测,也展现了蓬莱神话在先民认知中的逐渐祛魅。

即便有了科学的解释,这一源于光影变幻、虚实参半的梦幻传说,还是成了一种海洋信仰文化并流传至今,体现了海洋信仰文化奇幻的魅力。《仙3》中的海底城,最先是漂浮于海上的浮空城,浮空城的设定参考了《列子·汤问》中的神话传说:“而五山之根无所连箸,常随潮波上下往还,不得蹔峙焉”。[1]152这里描述的是仙境神山浮于海上,常随着海潮漂荡,在海上的位置总是不固定。建造浮空城的仙人拯救了许多遇难的人类,并让他们在此居住,因此浮空城上有住所、人群、车马对应了《梦溪笔谈》中描绘的海市风貌。浮空城最后变为海底空城,是因为城中仙人发觉海底某处火山将要爆发,就漂浮过去,遣散了城中居民,将浮空城沉入海底,希望能够压制火山。浮空城能够入海,是根据《列子·汤问》中:“于是岱舆、员峤二山流于北极,沈于大海……”[1]154的记载。在科学逐渐发达的现在,现代人又通过科学技术对蓬莱神话体系进行模拟与展示,这不仅是对蓬莱神话在场景设计与内容上的重述,也是运用RPG这一游戏形式,使蓬莱神话再次返魅,从而达到更深入的感性体验。

(二)海洋神灵的创设

海洋信仰在神灵系统的表现主要有两种层级,即自然神系统与人神系统[5],并呈现出由自然神系统逐渐向人神系统演化的过程。其中自然神系统,主要包括远古传下来的海中神灵,如鲲鹏、四海龙王等;人神系统,主要是半人半神、得道仙人,如北部供奉的海神禺强、或东南沿海信奉的妈祖。

《列子·汤问》中有载:“而五山之根无所连箸,常随潮波上下往还,不得蹔峙焉。仙圣毒之,诉之于帝。帝恐流于西极,失群仙圣之居,乃命禺强使巨鳌十五举首而载。”[1]153这段话讲述了天帝怕蓬莱五座仙山四处漂荡,沉入西极(归墟),命令海神禺强派遣了15只神龟,分成5组,将神山驼在背上。《仙2》创造性的将蓬莱仙境与太古神龟合并成一体,将其纳入自然神的系统之中。在游戏叙事中,男主人公王小虎的船经过云梦泽,反派孔璘突然出现击沉了船。王小虎一行人漂流到一座小岛上。走过一段迷宫到达岛中央,被一只乌龟叫住。乌龟告诉他们它是上古时代就存在的神兽,名唤蓬莱,这个岛是他的背部(见图2)。

图2 水中为神龟蓬莱

在《仙6》中,海洋神灵的创设已经开始由自然神向人神过渡,并呈现出自然神与人神逐渐合一的状态。本生活在海洋中的禺族,因为找不到赖以生存的家园面临灭绝,却无意中发现了一处温暖的地方,并在此安居乐业。可这温暖之地却是上古神兽鲲的背部。《列子·汤问》中说:“终北之北有溟海者,天池也,有鱼焉,其广数千里,其长称焉,其名为鲲。”[1]156文献中鲲以鱼和鹏的形象出现,二者皆是如《仙2》中的“蓬莱”一样的动物体,本应属于自然神系统。而在

《仙6》中,鲲鹏已经可以化为人,既有人的形象,也有其作为鲲鹏的原始形象。

在海洋信仰文化中,自然神系统与人神系统体现着人与海洋之间关系的不同阶段。在初期,人类畏惧大海,人与大海的关系更多呈现出分离的状态,在海洋信仰中神大多呈现为自然的动物或想象的动物形态;而在人类开始逐渐认识与征服海洋之后,人与大海的关系渐渐变得和谐统一,在海洋信仰文化中则开始出现人神或自然神化人的形象。《仙剑奇侠传》系列作为RPG游戏,在海洋神灵形象的创设上,从人神分离到人神合一,通过对海洋神灵形象的重述,展现了人与海洋之间关系的递进。

二、海洋民俗文化:沿海城镇与节日

“海洋民俗是海洋文化的重要组成部分。海洋民俗文化是在沿海地区和海岛等特定区域范围内的文化习俗,它的产生、形态特征都与海洋有密切的关系。涉海民众靠海吃海的传统使得他们的民俗被烙上了深深的海洋的印记,具有鲜明的海洋性特征”*汤家华:《海洋民俗生活文化的研究》,引自第三届海洋文化与社会发展研讨会论文集,2012年,第261-265页。。国产RPG类游戏对海洋民俗文化的再现和模拟,体现了人类对沿海民俗生活的认知和无限向往。

(一)沿海城镇海洋民俗生活的再现

沿海城镇民众的生活与海洋民俗文化的形成息息相关,是海洋民俗文化的源头与归处。在《仙剑奇侠传》系列游戏中,与海洋有关的城镇甚多。这里主要选取几个在整体剧情中较关键的城镇。

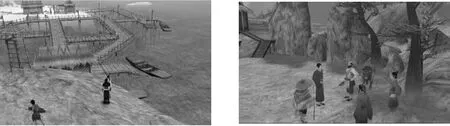

《仙4》中出现的海上小城即墨,在《辞海》中就有考证:“即墨,县名。在山东青岛市东北部,胶济铁路和蓝烟铁路在西境的蓝村交会,东临崂山湾。汉为不其、壮武、皋虞等县地,隋置即墨县。农产以小麦、大豆、花生、谷子、甘薯为主。沿海盛产鱼、盐。”[6]由此可知,真实的即墨位于山东青岛境内。通过游戏大地图与实际地图对比可知,游戏中的即墨基本以现实中的即墨为模板,这也更加印证了游戏中所应用的中华海洋文化,来源于真实的海洋民俗中(见图3、图4)。

图3游戏中即墨位于红圈位置图4蓝色覆盖区域为今即墨区

根据《辞海》中对即墨的大致介绍,可知即墨是一个农业与渔业相混合的沿海城镇。在游戏中也将即墨的民俗生活作了大部分还原,图5为即墨沿海地区,俭朴的渔船、浅海的栈道、沙滩上的茅屋以及茅屋边晾晒的渔网,都展示出即墨人靠海捕鱼的行为。图6则是即墨靠山的地区,根据衣着和大型的牲畜(牛)可以简单地看出,即墨人同时是通过打渔和牛耕来生活。

图5即墨沿海图6即墨山地

游戏所展现出的沿海民俗生活,由真实的城镇与地理位置作依托,再通过游戏画面设计出细节,着重展现该沿海城镇的民俗特点。再如《仙5前传》中出现的明州(今浙江省宁波市),据悉“明州(宁波)是两宋的重要海港城市:自唐代起,它已开放外贸二城市位于余姚、奉化和甬江汇合处,并与大海相接。在北宋,明州已是一个繁忙的国际贸易基地”。[7]明州主要的特点是明州港的贸易与通商。游戏通过3D数字画面再现了明州港口商贸的繁荣与辉煌(见图7)。

图7 明州港一角

然而在早期游戏中,对沿海城镇民俗的展现也有错误和偏差。《仙1》中李逍遥所在的余杭与《仙3》中的安溪在游戏中处于沿海的地理位置,在游戏中余杭出海向东能入仙灵岛、安溪远望可见海中的海底城,这是由于现实中余杭、安溪呈现出类似沿海的水乡风貌,导致在游戏制作时对地理位置的认识产生了偏差。但值得一提的是,在《仙3》的安溪地图中,额外设置了男主偶遇茶壶精的支线剧情,以游戏叙事的手法介绍了安溪茶叶,展现了安溪种植铁观音的历史与风俗。通过游戏中暗藏的细节,可知民俗文化的产生离不开人类世代沿袭的生活习惯,有人的地方便会有民俗文化产生。

根据《仙剑》系列游戏所展示的沿海城市,可以发现国产RPG游戏在对海洋民俗生活的再现上不仅仅是千篇一律的重复海岛渔民的元素,也是根据海域、环境、民俗的不同设计了相应的画面和叙事,有利于对不同地域的海洋民俗文化进行数字化展示。

(二)对海洋节日民俗的模拟与遐想

除却对海洋民俗生活的再现,国产RPG游戏还对海洋民俗节日进行模拟与遐想,通过视、音、文三种媒介的推动,为玩家打造既基于传统海洋民俗,又满足玩家期待视野的情节。“即墨花灯”是《仙4》中的一个经典情节。它以即墨田横镇祭海祭神的节日为胚,并对史料不足的部分进行了合理的遐想。

即墨田横镇祭海节已有500年的历史,祭祀的神灵有龙王、天后(妈祖)、四财主(狐仙)等等。《仙4》中选取了狐仙形象展开了剧情,剧情中即墨百姓有在狐三太爷(狐仙)生辰拜祭的习俗。狐三太爷是当地散仙,虽然是仙,却在即墨作恶,百姓是因为惧怕他,才用祭祀的方式表达尊重,以此来躲避狐三太爷带来的灾祸。这与历史中即墨田横镇祭海祭神节拜祭四财主的习俗相吻合。资料记载,“四财主又称南山老人家,据传是一只修炼成仙的狐狸。位于田横镇巉山,那里有一座山峰叫南山,山上有个狐仙洞,是四财主修炼和居住的洞府。每逢农历的三、六、九日,就会有络绎不绝的人到山上祈福还愿。崂山、即墨一代自古就有崇拜狐仙的习俗,认为狐仙可以保人平安、助人发财,所以当地渔民在出海之前都要对四财主祭拜,以求他保佑丰收发财”。[8]游戏里的狐三太爷与即墨人所祭拜的四财主,都是狐仙,在称呼上也有相似之处,虽然在拜祭目的上略有差异,但不能排除该人物的设定灵感源于即墨当地的民俗文化。在目前对于即墨祭海方式的资料空白处,游戏采用了与其他节日习俗相融合的方式烘托节日在游戏中的气氛。如:庙会集市、聚餐、点花灯、放荷灯等。即便即墨祭海较早年代的民俗现无史料记载,但基于沿海城镇居民依海而居,人员流动较之内陆地区更为开放,会融入多种地区的拜祭习俗也在情理之中。

国产RPG游戏在对海洋民俗文化的应用上,依托于现实与历史传统,通过方向定位、画面细节与剧情对话展现了沿海城镇与人的生活状态,对海洋民俗进行了再现和遐想。虽然在其特性上窥其一隅、略有偏误,但还原了普世的海洋民俗文化,通过RPG游戏带来的沉浸式体验将中华海洋文化推入人的视野中去。

三、海洋社会文化:海上行帮

随着人类海洋社会活动的发展,从社会学的角度出发,“海洋社会是人类缘于海洋、依托海洋而形成的特殊群体,这一群体以其独特的涉海行为、生活方式形成了一个具有特殊结构的地域共同体”[9]。针对依托海洋而形成的特殊群体,构成了与其相关的海洋社会文化,海上行帮就是海洋社会文化的表征之一。

(一)中国海上行帮的演变

海上行帮最早脱胎于漕运水手行帮。由于政治与军事需要,历朝历代都有把粮食由地方运输到中央或前线的记载。早在秦朝就出现了组织民力运送粮食到达边疆的文献资料,使用人力牵引,实现粮船增速,这是漕运最早的形态。秦朝以来漕运多采取河道运输,直至元朝才有许多大船参与经济往来,河道不堪重负,逐渐由河运转变为海运。在很长的一段时间里,“漕运的劳动力主要来源是军队和服徭役的百姓,劳动者需直接或间接地承担运输费用,于是他们试图逃避民役和兵役”。[10]到了清代,遗留的问题导致了传统徭役性质的民运、军运难以为继,在商品经济的萌芽时期,官吏开始采取雇佣船工水手海运。劳动强度与工价难以成正比的矛盾以及船工水手之间的竞争压力,使得水手开始自发集结成小群体寻求自身利益的最大化。康熙三十五年(1696)以后,在漕运水手中终于出现了盘根错节的行帮组织,海上行帮这一因海洋而集结的群体应运而生。值得注意的是,脱胎于海上信仰文化的宗教——罗教也对海上帮会的集结起到了至关重要的作用。

(二)国产RPG游戏对古代海上行帮的二次呈现

海上行帮作为海洋社会文化进入RPG游戏之后,得到了相应的保留与变形。游戏《仙5前传》中,保留了行帮组织的小群体形态与利益纠葛。例如,在明州沿海有海鲨帮与巨鲸帮两个帮会。海鲨帮少帮主海富贵说:“海鲨帮就是在海上吃饭的兄弟结伴讨生活。”由此可以看出,游戏为玩家再现了海上帮会初期的小群体形态;同时在海富贵误会主人公是对手巨鲸帮派来的打手这段情节中还可以发现,游戏还原了古代两帮利益相争时会出现的斗殴的模式。最后游戏给予海鲨帮与巨鲸帮联姻合并的结局,也是水手行帮间基于利益的争夺与整合表现出的吞并与联合。《仙5前传》的海上行帮是在社会逐渐法制化、海上行帮逐渐瓦解后,通过数字技术与游戏叙事对这类海洋社会文化的还原。

为了契合“仙与侠”的游戏主题,在呈现古代海上行帮面貌的同时,《仙剑》对其内核的宗教性质进行了消解,转而冠以“人道侠道”的精神内核。游戏中,海富贵是一个有大侠梦的普通人,他试图摆脱水手行帮“讨生活,吃海饭”的生涯,成为救国救民的大侠。经过主人公团队的启迪,海富贵发现了“人道即为侠道”,并在他成为海鲨帮帮主后将其作为自己与帮会的行事准则,奋力与魔教抗争,以保护帮众和明州百姓为己任。以“侠道”为行帮的精神依托与以罗教为行帮核心的传统行帮制度相比,虽然性质有所不同,却都采用了以利益集结帮众,精神统一帮众的模式。可见,国产RPG游戏对海上行帮的二次呈现,即便在文化心理上依旧沿用“侠”这一传统民族心理,却紧紧围绕着海洋社会文化。

在游戏对海上行帮的呈现中,必定会出现部分史实的缺失与不全面。在《仙5前传》中,时代背景大致定位在宋朝,但海上行帮完全成型则是在清朝康熙年间,这是一种对海上社会文化历史考证上的谬误;由于游戏内容有限,对海上行帮的展现力度不强,甚至缺少宏大的画面,大部分只是通过叙事对话将行帮文化的轮廓展现出来,这也是国产游戏虽利用海洋社会文化却不自知的体现。但基于电子游戏本身的性质,即“游戏是我们心灵生活的戏剧模式,给各种具体的紧张情绪提供发泄的机会”。[11]这说明了电子游戏并不是以游戏媒介为载体的历史课本,而只是为人类生活提供一种延伸,为海上行帮这类褪色的海洋社会文化提供得以展现的数字化平台,也突出了在国产RPG游戏对中华海洋文化的应用中海洋社会文化不可或缺的重要性。

四、海洋审美文化:海洋审美文艺的再创造

“海洋审美文化是指人们与海洋发生审美关系中所创造的精神性产品。海洋审美文化泛指人们涉海活动中所产生的具有一定审美成分的文化现象,它包括含有一定审美价值的涉海物质生产、涉海行为方式和涉海精神心理文化成果及过程”。[12]海洋审美文化是用“美”的视角看待海洋以及涉海活动,依托人类精神上的审美活动而产生的文化系统。有学者认为,海洋审美文化具有几个主要部分,“鲜明的泛渔内容、倔强的幸福追求、浓烈的美感形式等”。[12]

国产RPG游戏对中华海洋文化的应用作为一种海洋审美文化也具有以下特点:(1)泛渔内容体现在游戏遵循海岛景色、民俗的美工设计上。如即墨沿海而建,运用了竹子搭建高脚楼防潮湿,渔民们晾晒的渔网以及即墨花灯节,沿海放灯祈福,这些沿海场景都体现了鲜明的泛渔性。(2)在精神上,海洋审美文化展现了倔强的幸福追求。由于对大海的敬畏,民间流传着许多的神话故事,人们对东海仙岛、长生仙人的渴望,海怪神话中海岛先民战胜海夜叉的传说,都体现着沿海人民对幸福美好生活的向往和坚持。在游戏中,这种内涵也融入其中;《仙3》中女神水碧和魔族溪风为了保护海上的人民牺牲自我;《仙4》中即墨渔民为了帮助夏书生敢于与神灵对抗;《仙5》中夏侯瑾轩为救朋友出海寻找仙草,都延续了这种勇于冒险、敢于追求幸福的精神内涵。(3)浓烈的美感形式。基于源于海洋深处的神秘,这种自然的力量是无法被古人乃至现代人所完全探求的,海洋文化自身带着一种形式化的美感,存在于人的内心之中,所以海洋审美文化是多样的、包容的、无限的。《仙6》对《列子·汤问》中海上西极(归墟)的想象和塑造,是极具形式感的,西极的无尽与无限,暗合了海洋审美文化的兼容并包。西极的壮丽,在于其深处的“虚无”,而这无穷无尽的“虚无”,既可以摧毁万物,又可以孕育新的生命。壮丽和豪迈并不足以展现海洋审美文化中的美感形式,这种美感在于有无之间。

海洋审美文艺包括在海洋审美文化之中,“是指以不同的艺术媒介和形式反映人们涉海活动,传达人类的海洋性审美感受和审美情怀的种种艺术样式”。[13]RPG游戏对海洋文化片段的展示,是一种对海洋审美文艺的再审美。游戏所体现的海洋信仰文化多来源于先民对海洋的敬畏与想象,它以文字叙述或口传的形式流传下来,转变成海洋神话或海洋传说,即逐渐演变为一种文学形式。游戏中所展现的蓬莱仙岛、海底城等场景和画面,都是现代人通过对海洋神话和传说这类海洋审美文艺的再次审美,并运用科技具象化。因此,游戏中所呈现的中华海洋文化,是从文学、歌曲等艺术形式中通过第一次审美活动挑选出来,以数字技术模拟的方式再现,这种再现的过程实质上是对传统海洋审美文艺的二次审美。

海洋审美文艺表现了人类在面对海洋时恐惧——对抗——和谐这个过程中所展现的冒险精神和审美意趣,它体现出了人类富于幻想、勇于抗争、善于思考的精神本质。“因此,它也更能显示出海洋文化的精神实质。海洋审美文艺无疑是海洋审美文化的核心内容”。[13]国产RPG游戏对中华海洋文化的应用,除了通过游戏这一媒介反映和记录人类的涉海活动,传达的也是现代人对海洋的审美感受,通过传统的海洋审美文艺创造新的海洋审美范式,在拟真的沉浸式体验下,促进人类对中华海洋文化进行审美活动。

五、结 语

《仙剑》之父姚壮宪出生在海岛台湾,从小就受到了中华海洋文化潜移默化地浸染。从1995年发行的《仙剑奇侠传1》设置了在余杭镇东边海上的仙灵岛起,中华海洋文化已经扎根在《仙剑》系列游戏12年之久,中华海洋文化在游戏中的应用从叙事到视觉呈现都在不断地创新。贯穿于《仙剑奇侠传》系列游戏之中对蓬莱神话、海洋神灵的创造性重述;部分作品对沿海城镇、沿海民俗的再现;对海洋社会轮廓的描绘,都在通过数字技术建构虚拟世界这一途径对海洋审美文艺进行不断地再创造,通过RPG类游戏特有的浸入式体验,推动中华海洋文化审美活动,促进中华海洋精神在社会的传承与发展。