双效工程菌Y1溶藻产物的急性毒性与健康风险评估

2018-08-31潘瑞松沈红池吴旭鹏蔡庆庆王明新张文艺

潘瑞松,沈红池,吴旭鹏,蔡庆庆,王明新,张文艺

(1.常州大学 环境与安全工程学院,江苏 常州 213164;2.常州环保科技开发推广中心,江苏 常州 213022)

中国南方饮用水多取自于淡水湖泊、河流及水库。随着水体富营养化的加重,水源地蓝藻爆发日益频繁[1-2]。蓝藻爆发不仅导致水质下降,还会产生藻毒素,其中微囊藻毒素(Microcystins,MCs)具有极强的肝、肠致癌毒素,严重危害着人们的健康,所以保护水源水迫十分急迫[3-5]。生物法是近年来兴起的、利用溶藻细菌控制水体藻类繁殖的一种控藻方法,其基本控藻机制一是通过直接与藻接触杀藻,二是通过菌分泌的胞外物质杀藻[6-7]。但对溶藻产物及藻溶解后生物残留物的急性毒性、健康风险和致突变鲜有研究[8]。

发光细菌是一种在自然状态下能够发出荧光的细菌,现广泛应用于水、土壤、沉积物等方面的毒性测定,是一种快捷、高效、廉价的毒性测试方法[9-11]。健康风险评价是评价人体长期摄入某种有害物质后对人类造成的伤害[12-14]。而为了确保居民饮用水安全,对含MC的水可能造成的危害进行健康风险评价是十分必要的。健康风险评价采用模型计算有毒物质对人群的影响,美国(USEPA)推荐的模型是较为常用的评估模型[15-16]。

将已构建的溶藻和藻毒素双效工程菌Y1制成菌剂,利用发光细菌研究其对铜绿微囊藻降解产物的毒性。采用美国环保署EPA推荐的健康风险模型——有机物致突变强度的预测模型公式[15]对水源水、曝气生物滤池(BAF)处理水和Y1菌剂强化处理水进行健康风险评估。

1 材料与方法

1.1 菌剂培养基和菌种

1)菌种:采用本课题组专利“一种溶藻/藻毒素降解双效工程菌Y1及其构建方法(专利201310419121.5)”中的菌剂Y1菌(Bacillussphaericus,保藏号CGMCC NO.7519)。

2)培养基:蛋白胨10 g,牛肉膏3 g,NaCl 15 g,蒸馏水1 L,pH 7.2~7.4。

1.2 铜绿微囊藻来源及培养

选用的藻种为铜绿微囊藻(M.aeruginosa)FACHB-905,购于中科院武汉水生生物研究所国家淡水藻种库。将购买的藻静置于光照培养箱中培养,培养箱条件:温度28℃、光照强度2 500 lx、光照周期比12 h∶12 h。

1.3 菌剂Y1制备方法

用接种环取斜面培养基上的Y1菌置于高压灭菌后的液体培养基内在140 r·min-1的震荡箱内恒温震荡24 h。

1)菌液投加比对溶藻产物的急性毒性试验 将培养18 h的菌液分别以菌藻比1∶5,1∶10,1∶20的量投加,并于温度28 ℃、光强2 500 lx、光暗周期12 h∶12 h条件下,在光照培养箱中静置培养,取样测定叶绿素a的浓度和培养液急性毒性。

2)初始藻液质量浓度的溶藻产物急性毒性试验 将培养18 h的菌液分别以菌藻比1∶10的量投加到不同初始浓度的新鲜藻液中,并于温度28 ℃、光强2 500 lx、光暗周期12 h∶12 h条件下,在光照培养箱中静置培养,取样测定叶绿素a的浓度和培养液急性毒性。

1.4 检测方法

1)叶绿素a的测定:Chla测定[17]:参照国家环保总局编的《水和废水监测分析方法(第四版)》,其中的丙酮用乙醇代替。

2)发光细菌急性毒性测定:发光细菌遇到毒性物质,发光会受到抑制。对照和样品均设两个平行管,将管子按照顺序排布,冻干菌剂用稀释液活化15 min后,加100 μL到每个试管中,过15 min后测空白。以NaCl稀释液作为对照,2 000 μL待测样品加入200 μL调解液混匀,两个平行管每管900 μL,过15 min后测发光亮。

cF=b/a

e%=c×cF-d/c×cF×100%

相对发光度%=1-e

式中:a为对照组的空白;b为对照组测定数据;cF为对照组的相对剩余发光度;c为样品组的空白;d为样品组测定数据;e为光损。

1.5 BAF处理水源水健康风险评价方法

国际癌症研究署(IARC)将化学物的分类为Ⅰ级(致癌)、ⅡA级(很可能致癌)、ⅡB级(可能致癌)、Ⅲ级(无法归类)和Ⅳ级(很可能不致癌)。MC-LR属于ⅡB级,对人类致癌性证据有限[18]。非致癌风险值计算公式为[19]

(1)

式中:RfD为MC-LR进入人体的参考剂量(mg/kg·d)。目前尚无MC-LR的RfD的值,国际上通用0.04 μg/(kg·d)作为其值;CDI为长期通过饮用水方式每日每千克体重下的摄入量mg/(kg·d)。

在饮水途径暴露下,CDI的计算公式为

(2)

式中:C为水源水中MC-LR所存在的浓度,mg/L;IR为成人饮水率,USEPA建议值为2 L/d;EF为暴露于致癌物质的频率,即接触含MC-LR水的频率,定该值为365 d/a;ED为接触MC-LR总共所持续的时间,USEPA推荐的数值为30 a;BW为摄入MC-LR的人体体重,通过国家标准设为60 kg;AT为接触引用水的时间,对于非致癌健康风险该值为ED×365 d/a[20]。

1.6 有机物致突变强度的预测模型

研究表明水质参数如氮磷、COD、pH和 UV254等数值与致突变强度有密切联系。学者们就水质参数与致突变强度(Mutation Rate,MR)建立了多种模型[21]。建立水质参数与致突变强度的预测模型能为水环境监测部门提供检测水质毒性强度的便捷方法。有关于UV254与致突变强度的预测模型,在此模型中以UV254数值作为自变量,以定量水样致突变强度为因变量。多项研究揭示了UV254和温度与水质有机物致突变强度有较高的相关性。本研究采用多元回归方程

MR=12.749×UV254+0.054×temp+0.312,引入UV254和温度2个指标[22]。

2 结果与讨论

2.1 菌液投加比例对溶藻产物的急性毒性

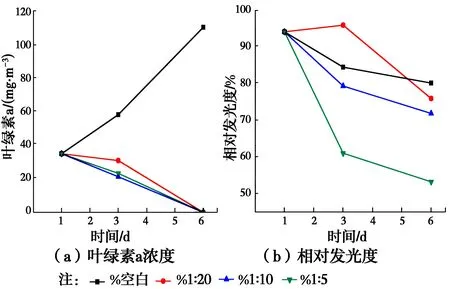

将初始叶绿素a浓度34.92 mg/m3的藻液加入不同菌量于28 ℃光照培养箱内培养6 d,测定空白样和加菌样的叶绿素a,发现加入菌剂Y1均能对铜绿微囊藻产生降解作用。随着时间的增加降解率提高,在第6 d叶绿素a的量均为0。在此基础上,研究不同菌藻比对发光细菌的毒性研究,以未加菌液的铜绿微囊藻为对比,在第3 d时,空白、1∶10、1∶5的相对放光度都降低了,而菌藻比1∶20的相对发光度上升了,到了第6 d,各溶液的相对发光度继续减少,投菌量越多,对发光细菌的抑制作用越强,藻细胞经过Y1菌的降解毒性反而增强了。可能的原因是藻量较少导致菌大量繁殖,而Y1菌为球形芽孢杆菌,球形芽孢杆菌能够作为杀蚊剂,具有一定的毒性[23]。

图1 菌藻比对溶藻产物毒性影响Fig.1 Effect of algae ratio on the acute toxicity

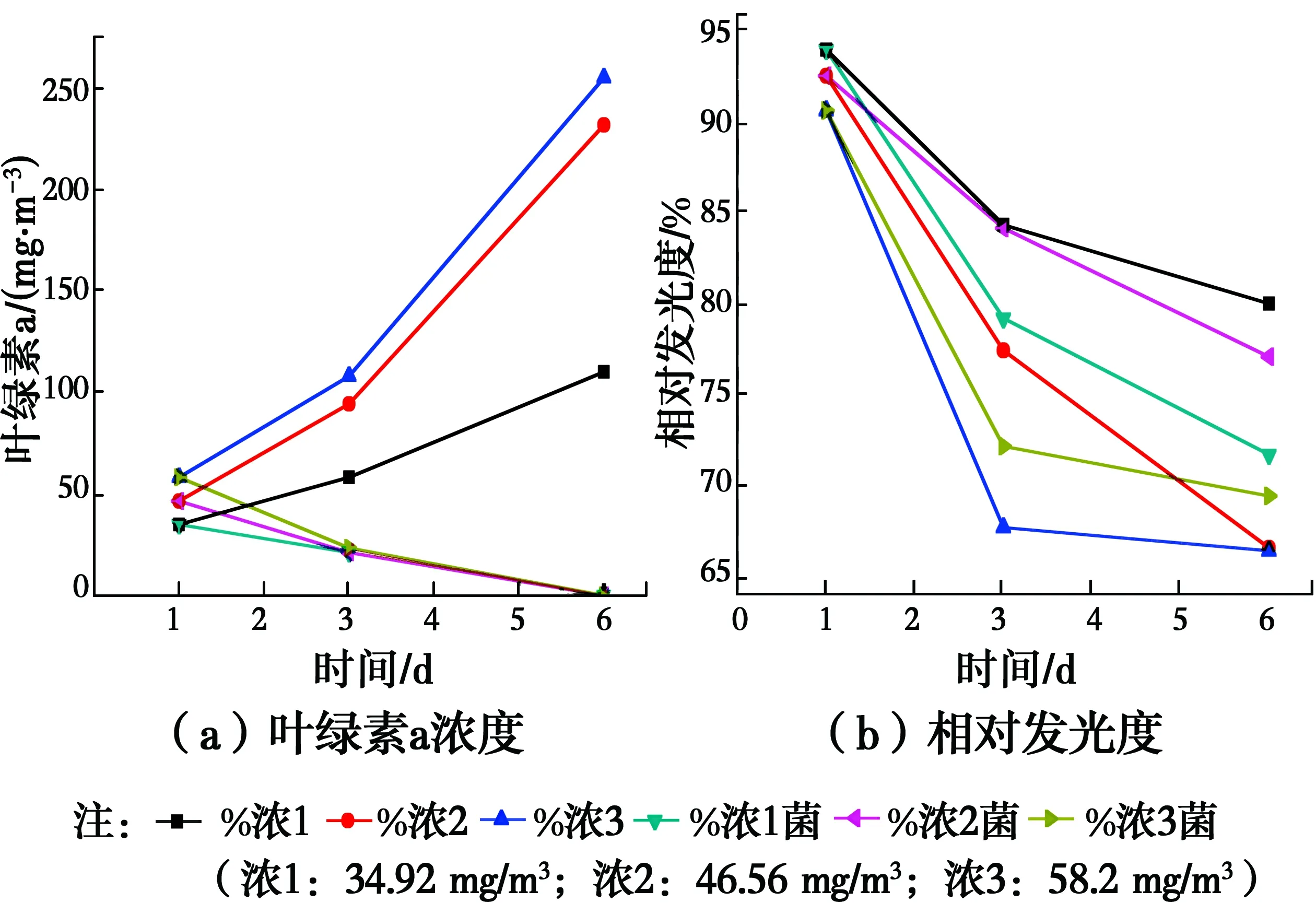

图2 不同初始浓度对溶藻产物毒性影响Fig.2 Effect of the initial Microcystis aeruginosa concentration on the acute toxicity of algae-lying

2.2 初始藻液质量浓度对溶藻产物急性毒性影响

在初始叶绿素a浓度分别为34.92 mg/m3、46.56 mg/m3、58.2 mg/m3的藻液中投加1∶10的Y1菌液,由图可知,Y1菌液对不同初始浓度的藻液均有降解效果。在第3 d分别降解至21.22 mg/m3、21.12 mg/m3、23.38 mg/m3,初始浓度高抑制效果更好,处理6 d后Y1菌均能将藻完全杀死。对于不同初始浓度的藻液进行发光细菌的毒性研究,从第1 d的数据可以看出,藻初始浓度越高对发光细菌的抑制能力越强。随着未加菌样叶绿素a浓度的提高,其相对发光度随之降低,藻浓度越高,相对发光度越低。加入1∶10的Y1菌液后,浓度2和3的水样相对发光度虽然降低,但与对照组相比,其对发光细菌的毒性并没有那么强。菌液作用6 d后,处理组的相对发光度分别为71.75%、77.10%、69.47%,而对照组为80.02%,66.63%,66.47%。说明水样中微量的藻毒性较小,而藻浓度较高时,水中的藻毒素的含量因藻的代谢和破裂比低浓度时更高[24],Y1菌剂是溶藻和降解藻毒素的双效工程菌,投加菌剂后既能溶解藻又将产生的藻毒素也降解了,能够有效的降低水质的急性毒性。

2.3 BAF进出水源水健康风险评价

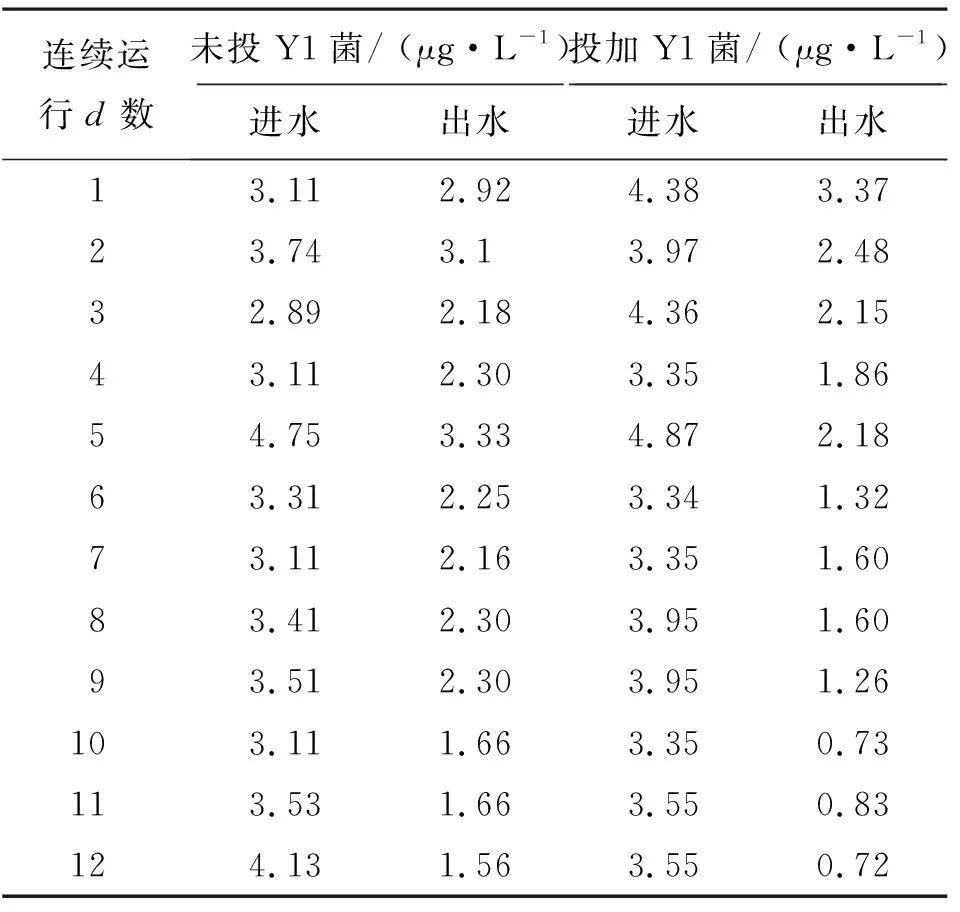

向其中一个BAF装置中投加250 mL 1.87×105cfu·mL-1的Y1菌液。以BAF装置处理的进出水样中MC-LR质量浓度为基础,运用式(2)计算出MC-LR的长期摄入量并通过非致癌风险值计算式(1)计算出R值。通过BAF工艺处理过的水源水MC-LR浓度都下降了。由测定的藻毒素含量可知未加菌的1号BAF进水MC-LR浓度在2.89~4.75 μg/L之间,而加菌的2号BAF进水MC-LR浓度在3.34~4.87 μg/L之间,1号出水浓度为1.56~3.33 μg/L,2号加菌处理后的浓度在0.72~3.37 μg/L。水样中MC-LR的R值为2.4 ~ 4.05,经过处理之后水样的毒性均减小了,1号BAF工艺出水R值最低1.3,最高2.8,而加菌以后对MC-LR的去除效率更高,R值为0.6 ~ 2.8。

表1 投菌和未投菌的BAF处理水中MC-LR浓度Table 1 The concentration of MC-LR in the treated water of BAF with and without bacteria Y1

通常认为R值>1对人的身体有害,R值≤1对人的身体危害较小[25]。通过上述计算可知处理前的水中MC-LR的R值均>1,原水中MC-LR含量超标严重影响人体健康,经过BAF处理后出水的R值明显减小,但由于原水样的MC-LR浓度过高,处理后的水样仍然损害人体,加菌处理的水样处理效果比未加菌的样好,处理完的水最低R值达到0.6,小于1,符合要求。

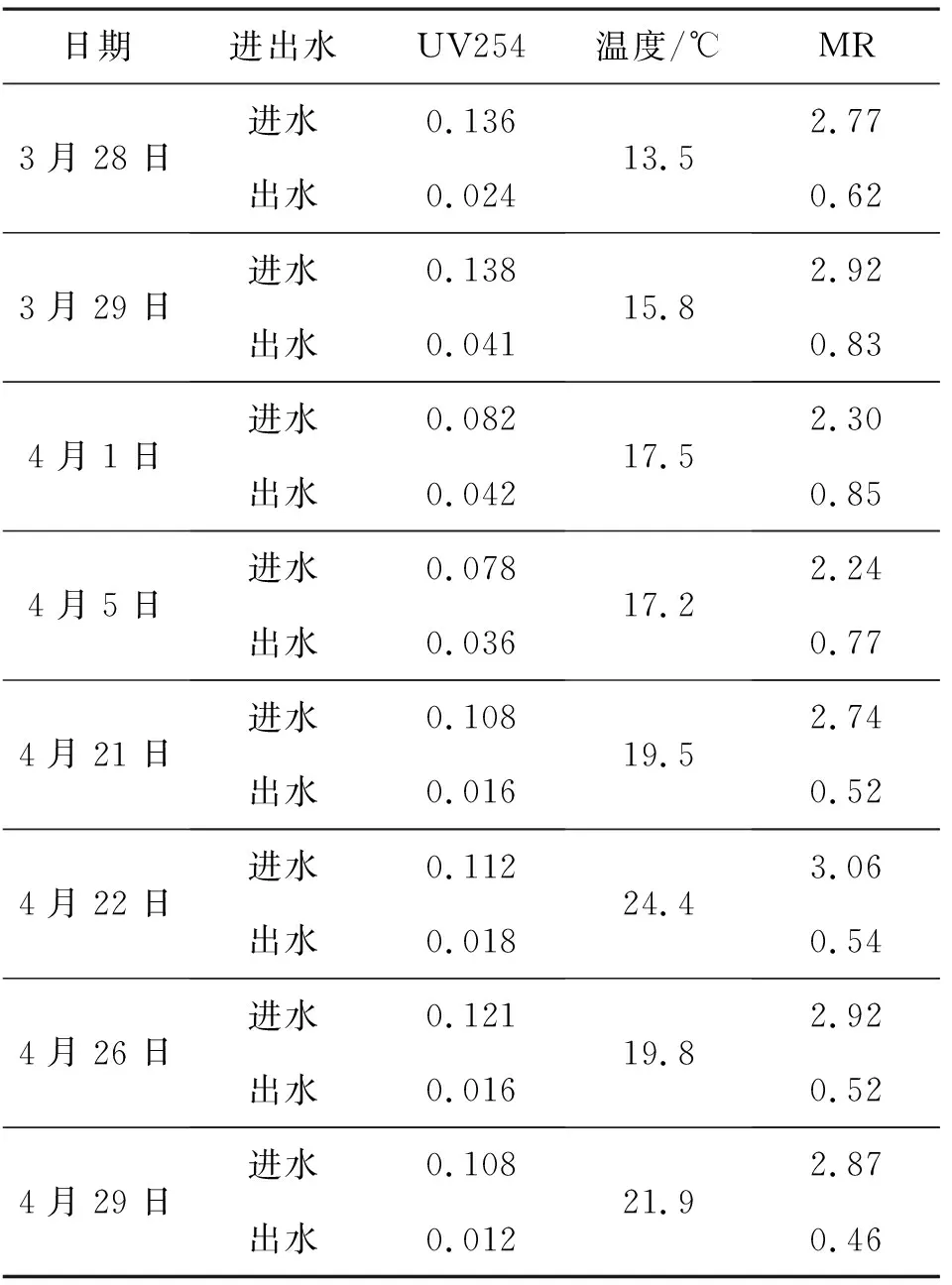

2.4 有机物致突变强度的预测模型

从3月28日至4月29日中选取8 d测定水温和Y1菌强化后BAF装置的进出水UV254数值。通过测得的数据可知,经过处理后水的UV254远远小于进水值。UV254数值能够很好的确定水中大分子有机物的量,这些大分子包括一些能致癌的芳香族化合物。通过回归方程计算得到不同UV254下的回复突变率MR。通常认为MR>2则有致突变性,而MR≤2即为无致突变性。未经处理的源水MR在2.24 ~ 3.06之间,均大于2具有致突变性,而经过处理后水的MR在0.46 ~ 0.85之间,远远小于2,基本清除致突变性。

表2 有机物致突变强度Table 2 Mutagenicity of organic compounds

3 结论

1)由于Y1菌为球形芽孢杆菌具有一定毒性,当藻浓度过低时加入Y1菌剂的毒性要比不加菌高。而藻浓度越高,对发光细菌毒性越大,加菌后叶绿素a浓度降低,对发光细菌的毒性也随之降低,分析说明溶藻产物对发光细菌的毒性并不大。

2)健康分险评价模型分析表明,未经BAF处理过的水中MC-LR的R值为2.4~4.05,对人体的伤害很大,处理过后的水R值明显减少为1.3~2.8,加Y1菌的BAF出水MC-LR的R值最低达到0.6,低于基准值,无健康风险。UV254与致突变强度的预测模型分析表明,处理前的水中有机物MR>2,具有致突变性,而经过处理的水MR远小于2,基本无致突变性,说明Y1应用于水源水无生物毒性和致突变风险。