绿色技术在浙江传统村落中的传承和应用

2018-08-31仇侃

仇 侃

(浙江省建科建筑设计院有限公司,浙江 杭州 310012)

浙江传统村落在漫长的历史发展过程中,逐步形成了一相对完善的应对当地自然地形和气候条件的规划设计手法与具体地域独特性的被动式绿色建筑技术。浙江传统民居充分利用本地域气候条件,讲究住宅的选址和微气候调节,合理布局,采用本土化建筑材料和适宜的节能构造技术,营造出与自然和谐相处并能满足一定室内舒适度要求的住宅,这些宝贵的传统智慧应该在现代绿色农居建筑中得到继承与发扬。

1 浙江传统村落的类型特征

浙江传统村落的形成、发展、传承和没落由多种因素决定,包括自然因素,如地形、地貌、水位、气候等,也包括经济、文化、历史等人文社会因素[1]。在本研究中,主要根据特定村落所处的地理位置,村落的空间布局以及生产生活方式等典型特征进行分类,大致可以分为以下4大类。

1)田园型村落:处于平原地带,耕地环绕在村落周围,村落肌理成网状结构或团块状布局,建筑及耕地布局较为密切,生产结构以种植业为主。见图1。

图1 田园型村落示意图

2)水乡型村落:地处冲积平原,河网密布,村落依水而布,以水为轴,建筑或街道临水而建,多呈线状或点状布局,生产结构以水稻为主,兼有水产养殖业。见图2。

图2 水乡型村落示意图

3)丘陵型村落:村落依山而建,多有溪涧穿越村落,村落肌理沿山形和溪流分布,多为狭长型团块状。村落形成多为宗族迁居,有典型的宗族聚居特点,风水布局特征明显,生产结构以种植业及山林产业并重。见图3。

图3 丘陵型村落示意图

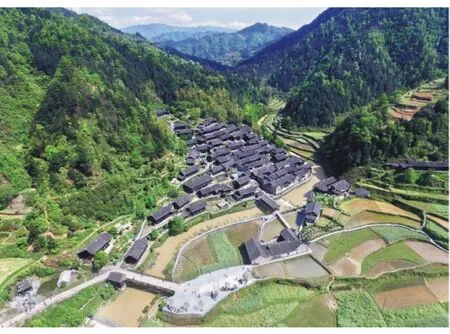

4)山地型村落:多处于半山坡向阳处,交通不便,村落建筑沿山坡错落分布,村落规模一般较小,耕地少且多为梯田,生产结构以山林业为主,种植业为辅。见图4。

图4 山地型村落示意图

2 浙江传统村落的空间格局分析

浙江传统村落的总体空间格局是传统生活方式、文化、民俗、风水宗族观念、建筑形态与营建方式的集中体现,对传统村落的空间格局理解包含三个层面:首先是对村落所处的自然空间进行研究探讨,除包含基本的气候、地理、资源等环境因素外,还在很大程度上涉及到古村落的选址方式,即包括风水堪舆学说在内的各种历史文化层面的综合因素;其次是对传统村落中人工空间的研究,村落中复杂多样的人工空间往往可以反映出民居聚落自主更新的有机进程,这种经历了长期历史沉淀而形成的动态更新方式,实际上比静态呈现的空间布局本身更值得研究;最后是对传统村落所处的自然空间与人工空间两者间的互动和联系进行研究,村落的生长过程实际上就是一个人工空间与自然空间不断发生互动和相互影响的过程。

2.1 传统村落的自然环境空间模式

自然环境空间模式主要是根据风水理论对自然环境大气候与当地微气候和具体地形的分析选定,其基本格局是“负阴抱阳”“背山面水”。讲究藏风聚气,与山水环境融为一体,总体朝向坐北朝南,地势平坦且具有一定的坡度。传统村落的选址还体现了中国古典儒家哲学观、天人合一的环境观和宗族文化的聚居观。在这些因素的综合影响下,产生了多样而又统一的自然环境空间模式。

背山面水式是浙江传统村落最典型也最常见的自然环境空间模式,与传统风水堪舆学的理论非常吻合。背山可在冬季抵挡寒风,面水既有利生活生产取水,又可在夏季迎纳来自水面的凉风。见图5。

如处于平原地带,则水体的形状就成为风水的主要因素,以水代山,取曲水环绕之地为吉。从现代规划角度来解读,这样的选址一方面有利于村庄的安全防卫、生活及灌溉用水、防洪排涝与对外交通,另一方面容易形成空气对流通风,降低夏季温度,为局部调节村庄微气候创造条件。见图6。

2.2 传统村落的人工空间布局

自村落形成之时起,人类就以自己的活动塑造超出于自然形态之外的人工空间,这些空间不仅包括人造建构筑物,还包括人工种植的农田,绿色植物及人工建造的道路与沟渠,其中起主导空间地位的是村落中的建筑组合群体。建筑群体根据一定的内在规律,灵活布局,因山依水,顺应地势,结合生活模式,形成层次丰富而又条理清晰的多样化村落空间。

1)集中式布局:整体布局紧凑集中,以村落的重要公共建筑如祠堂、庙宇为结构中心,组织起层次分明和等级序列严谨的人工空间。集中式布局是典型的内向封闭式布局,有助于增强建筑之间的整体秩序感。见图7。

图5 风水理念中村宅的选址方式

图6 平原风水的五种理想模式

图7 村落集中式布局

2)组团式布局:一个村落由多个组团构成,通过自然地形或道路与水系组合,利用祠堂、庙宇、戏台、池塘、水井、广场形成内部的开发空间,建筑的不同组合方式创造出多变的街巷空间。见图8。

图8 村落组团式布局

3)线性布局:线性布局大致有三种方式生成,一种是以流经村中的小溪为线性布局的主要参照物,村中农居傍水而居,溪、桥、农居参差错落,形成比较丰富的线性空间层次肌理;一种是以道路或较宽的河流为核心,沿道路或河道两侧自然形成建筑群体,这种线性空间相对比较规整;另一种则由自然地形如山谷,水体等逼迫建筑群体线性生长,形成较为狭长的线性布局。见图9。

图9 村落线性布局

2.3 自然环境空间与人工空间的相互作用

在传统村落的生态系统中,自然空间和人工空间存在密切的相互作用。例如,自然空间中的河流溪流一旦进入村落系统,就成为影响人类活动的一个重要因素,同人工建构筑物结合在一起,极大地丰富了村落的整体空间形态。同样,人工的建构筑物如几何形状划分的田地,方正的建筑群,规则的沟渠等均是以自然空间为载体,经过人工规则化处理生成的,它们为自由的自然空间注入了具有理性色彩的有序元素,自然空间与人工空间共同作用,营造出富于变化而又和谐统一的多层次传统村落空间形态。

3 传统村落中绿色技术的提取与传承

3.1 建筑群体的自然通风组织

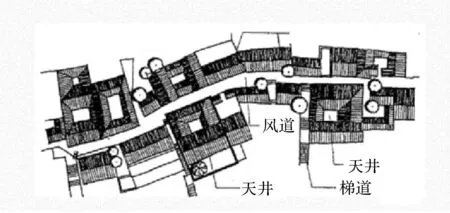

在传统民居中,住宅室内外的自然通风对提高室内舒适度,以及夏季降温和改善室内空气质量起着重要的作用。浙江传统村落在总体规划布局中考虑主导风向的影响,在建筑群体中预留风道,这样可以在规划层面将外部环境的风引入到村落中,为住宅组群营造一个良好的通风环境。见图10。

此外,在住宅组群内部适当引入水体或中心绿地,使得建筑群组间产生温差,加大穿堂风的气流量,使建筑空间环境更加舒适。另外,传统民居的室内自然通风与住宅外围护结构的开口有紧密关系,传统民居朝向一般迎向夏季主导风向,正面风压高,且在正面和背面多开小窗, 纵深展开的建筑与院落两侧为封闭实墙,建筑则朝向庭院和天井敞开,设置通透性较强的隔扇门窗,有利于形成穿堂风。

图10 传统民居建筑群中的自然通风组织形式

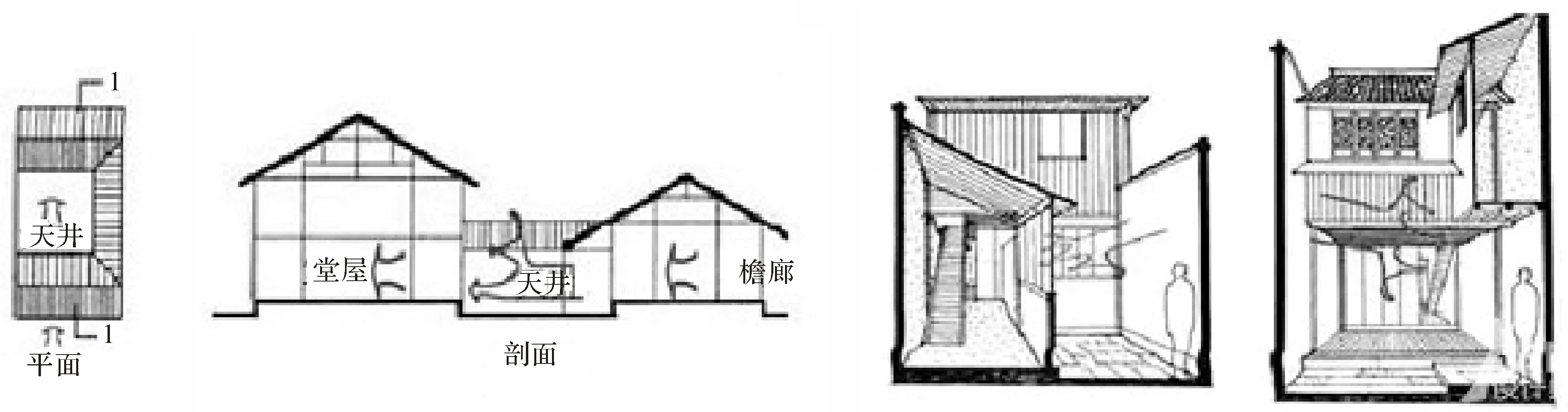

3.2 平面空间布局微气候节能措施

浙江传统民居的平面布局由天井—檐廊—堂屋—卧室组成,由开敞空间逐渐过渡到封闭空间,这些嵌套在和谐起居空间外的“灰空间”为住宅提供了一个微气候调节空间层次。空间部位包括入口、屋檐、走廊、天井、阳台等,此类空间既可以作为室内与室外的功能过渡,也是气候环境的过渡[2]。见图11。

图11 传统民居平面布局的微气候环境过渡

3.3 传统民居的建筑节能构造措施

1)冷巷:传统民居宅间外墙间经常会留狭窄的巷道,因其具有引导自然通风并有夏季制冷降温的效果,故也称为冷巷。冷巷的制冷效果主要是因为在炎热的夏天能诱导自然通风从而为相邻的住宅山墙进行降温而达到制冷的目的[2]。见图12。

图12 传统民居中的冷巷空间

2)檐廊:檐廊是浙江传统民居的特色室内外过渡空间。有顶但无围护墙体,属于室内外过渡的半开敞空间。它既是邻里交往空间,同时也起着组织通风和调节室温的作用。其合适的宽度在夏季可以遮挡太阳的直射,而冬季在太阳直射角变低时能让阳光直接照射到室内的起居空间[2]。见图13。

图13 传统民居中的檐廊空间

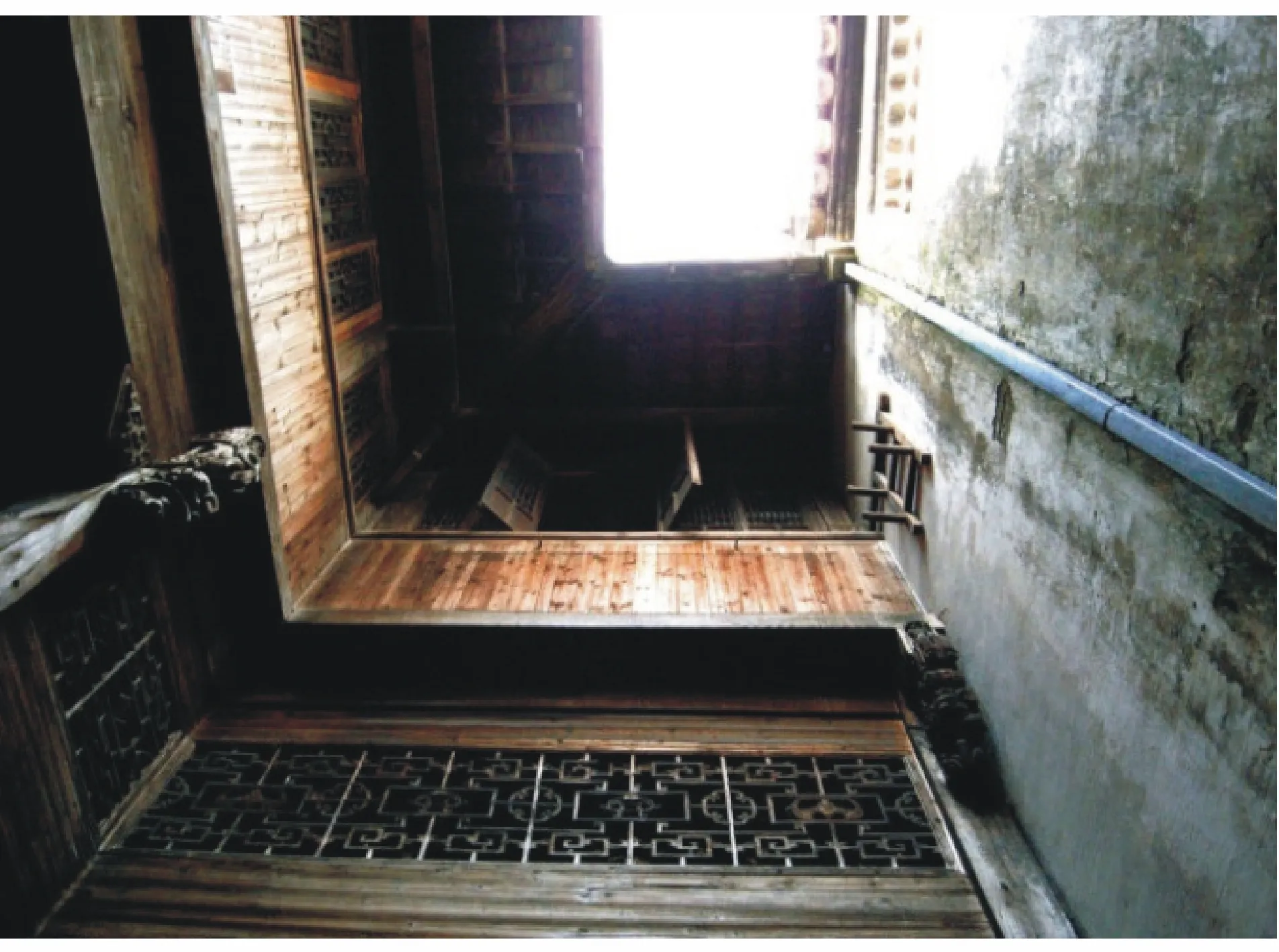

3)天井:天井在调节气温,组织通风上有很大的作用。天井结合出挑的屋檐能在夏季起到遮阳效果,既能满足采光需求,又可避免周边房间的阳光直射。天井利用热压通风原理形成一个天然的“烟囱”,从而可以组织整个住宅内的自然通风,达到降温除湿的作用[2]。见图14。

图14 传统民居中的天井空间

4)墙体:浙江传统民居的墙体多为空斗墙,空斗墙具有用料省、自重轻和隔热、隔声性能好等优点,这种墙体因为有了中间封闭的空气层,保温隔热性能比实心墙体更好。见图15。

5)屋顶:浙江传统民居的屋顶通常由盖瓦与瓦下望砖构成,盖瓦与望砖之间有一定的空隙形成一层薄薄的空气夹层,通过这一措施,盖瓦与望砖的温差最多可达10℃左右。传统民居屋面多采用冷摊瓦,卧瓦与盖瓦之间有一定的缝隙,这种特殊的构造方式使得屋顶上下之间的空气不是完全隔绝而是时刻处于动态的流动之中,有利于屋顶的隔热降温。见图16。

图15 传统空斗墙砌筑方式

图16 传统冷摊屋顶做法

3.4 传统民居的建筑材料选用

浙江传统民居多采用毛石、木材、夯土、砖瓦、竹子、芦苇、稻草等为建筑材料,这些材料都是就地取材,使用方便的天然材料或天然材料经适当加工而成,符合绿色建筑材料的要求。这些本土化的传统建筑材料和传统建筑构造做法在防潮、防雨、通风、采光、防火等方面及建筑造型上形成了鲜明的地方特色。见图17。

图17 传统建筑材料在浙江新农居建设中的应用

4 传统村落空间布局在新农村建设中的借鉴

传统村落空间形态是在一种有机更新的过程中逐渐发展形成的。在漫长的发展变化中,随着生活方式的转变,产业结构的调整,加上外来因素的影响,时代观念与文化的转变,笔者从以下几个方面来试图寻求一种传统村落自我更新的新机制,以利于为浙江传统村庄的可持续发展提供合理的空间策略,保证村庄传统形态与现代需求以及未来发展的完整和统一。

4.1 传统文脉的延续

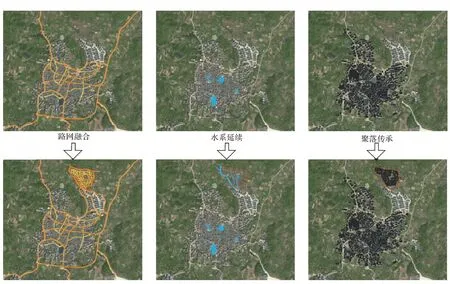

无论是历史悠久的古村落,还是建设发展历史较短的新农村,其空间布局均受到民俗、宗教、宗族以及村庄赖以生存的经济因素影响。在这些因素的共同作用下形成了村落中村民所共同的文化与传统,它是这个村庄所独有的特色和个性,不断地影响着村庄的发展变化。在新农村建设过程中,之所以会出现千村一面的现象,正是由于这些村庄在改建和新建中丧失了自身的特色和个性,才会失去其自身的魅力和凝聚力。因此在对农村进行改建和新建前,必须对村庄的传统文脉进行合理的继承与发展[3]。见图18。

4.2 传统空间形态的有机更新

传统村落的自然空间,人工空间及其相互作用是村落在长期的发展过程中形成的, 从空间组织模

图18 建德县新叶村新老村落的文脉传承

式看,保持和延续这种典型的空间意象形态也是村庄空间布局的重要部分。随着生活方式的改变,现代化的基础设施如水、电、暖等设备的广泛采用,以及旅游民宿的发展,商业空间的引入,道路的拓展及机动车的进入,这些都是社会发展的必然趋势。因此,有必要以文脉延续为指导思想对村庄中传统的空间形态进行有机更新[3]。见图19。

图19 安吉市大竹园村新老村落肌理对比

4.3 村庄选址布局的借鉴

从村庄选址的角度出发,应根据自然地形选址自然条件良好的区域。为保证基本的安全问题,在村庄选址时需要深入了解选址的自然地质条件,包括历史地震记录、地基土质构成、周边水系状况等基础资料,尽可能做到背山面水,保证村民的出行方便和微气候环境优良。为保障生活用水排水和农田灌溉的需要,选址应优先考虑依山傍水的区域,既可以避免洪涝灾害又有丰富的生活、生产用水,还可以选在地形平坦区域,但其地下水质水量应满足需要。见图20。

图20 建德县新叶村传统水塘空间提升

4.4 整体空间观的引入

传统村落人工空间与自然空间的有机融合体现出一种人与自然和谐的整体空间观。将这种整体空间观引入当前的乡村建设中,对农村活力再现与农村人居自然环境的改善以及农村可持续发展具有重要意义。正是在这种整体空间观的指导下,才有可能对传统村落进行有机更新。对村庄的传统文脉进行挖掘,在整体空间观的基础上用现代的设计手法统一规划,统一设计,统一建设,统一管理,实现新老空间的自然有机更新,推动村庄的可持续发展。

4.5 建筑空间设计的指导

从农居建筑的舒适性与节能角度出发,建筑空间设计应考虑下列几个因素。

1)自然通风:建筑物的自然通风可以使室内有一定的空气对流,改善室内的空气质量和舒适性。农居建筑布置时,在夏季迎风面应布置主要使用房间,在背风面布置辅助房间,以此来改善自然通风效果。

2)向阳布置:对于住宅的朝向,尽可能选择向阳的平地,尽可能多的争取日照,降低冬季采暖的能耗。

3)遮阳效果:遮阳能够减少夏季太阳辐射对建筑的不利影响,还能保持室内温度均匀,对通风也有一定的影响。遮阳主要有绿化遮阳、构造遮阳、自然地貌遮阳和建筑群组遮阳;在山地建筑住宅选址时,可以利用自然地形进行遮阳,在平地建造住宅时,可以根据建筑之间的间距来进行遮阳。

5 结 语

总体来说,在新农村规划过程中要重视具有地方特色的传统村落整体空间布局的传承及村庄群体建筑肌理的维护,建筑单体设计中充分尊重各地农村地区自身的生产生活方式,并传承当地传统民居和传统生活方式的合理元素与地域特色,注重利用当地材料与传统绿色节能技术来解决自然采光通风与保温隔热问题,坚持通过现代的建筑理念与传统技术相结合的方式,创造出符合当地实际情况的绿色农居建设模式。