地铁隧道暗挖施工对既有快速公交车站基础的影响

2018-08-31刘加柱孙礼超丁银平殷小桃

刘加柱,孙礼超,丁银平,张 壮,殷小桃

(1.北京科技大学土木与资源工程学院,北京 100083;2.乌鲁木齐城市轨道集团有限公司,新疆乌鲁木齐 830000;3.中铁十六局集团有限公司,北京 100018)

随着城市化水平的不断提高,城市地铁修建规模不断扩大,其施工会不可避免地扰动周边地层,进而对邻近建(构)筑物产生影响[1]。在诸多地铁车站施工方法中洞桩法具有扰动小、效率高等优点,能够较好地控制施工对周围环境的影响,现已成为浅埋、近接等复杂环境下暗挖地铁车站作业的主流方法[2-4]。

韩健勇等[5]以沈阳地铁青年大街站为背景,分析了洞桩法施工引起的周边地层及支护结构位移变形情况;王霆等[6]依托北京地铁10号线黄庄站研究了洞桩法作业时地层和管道变形,指出管道所处相对位置对其变形具有重要影响;扈世民[7]结合北京地铁6号线工程实例,应用变位分析法,对地表沉降分阶段处理;霍润科等[8]对不同导洞开挖方案进行对比研究,确立了先开挖上导洞的施工方案。已有研究多针对洞桩法施工关键环节或支护体系力学响应展开。

本文以新疆地铁1号线王家梁站洞桩法施工为工程依托,通过数值模拟,分析地表沉降规律以及施工对既有快速公交(Bus Rapid Transit,BRT)车站基础的影响,并探讨加固方案。

1 工程概况

地铁王家梁站是新疆地铁1号线的站点,车站主体采用暗挖洞桩法施工,车站标准段采用箱形框架结构,主体长232.2 m,宽20.1 m,高15.64 m,拱顶覆土厚10.25 m。图1为车站结构与地层剖面。其中强风化、中风化泥岩围岩等级分别为Ⅵ级,Ⅴ级。

BRT车站位于地铁王家梁站北侧斜上方,BRT车站里程YDK9+675.849—YDK9+732.249,站台全长约56 m,基础为坡形截面独立基础,两独立基础的水平间距约3 m,埋深2 m。该地面建筑承载能力差,受地表不均匀沉降影响明显,为一级风险源。乌鲁木齐地区对炸药的管控及使用要求严格,且地铁车站周边环境特殊,综合考虑工程特点及施工条件,最后选定采用洞桩法进行施工,悬臂式掘进机掘进,尽量减小施工扰动。

图1 车站结构和地层剖面(单位:m)

2 洞桩法施工数值模拟

2.1 模型的建立

建立数值计算模型(见图2),水平方向(x轴)取120 m,垂直方向(z轴)取60 m。考虑到车站沿轴线方向(y轴)的尺寸无明显变化,车站周边地层连续均匀,无断层、褶皱等地质构造,故模型轴线方向只取单位长度。四周边界为水平位移约束,地表取自由面,底面为固定端完全约束。为提高数值模拟准确性,在划分网格时,对需重点研究的BRT基础及车站结构部分适当加密,共划分56 532个单元,14 890个节点。

图2 数值计算模型(单位:m)

2.2 材料参数的选取

表1 土层参数

为掌握基础沉降及地层变形情况,在基础底端中轴线布置2个沉降监测点A,B,基础底端两侧布置倾斜监测点C,D,E,F(参见图1),在地表中心线布置一系列沉降监测点。

2.3 洞桩法施工过程模拟

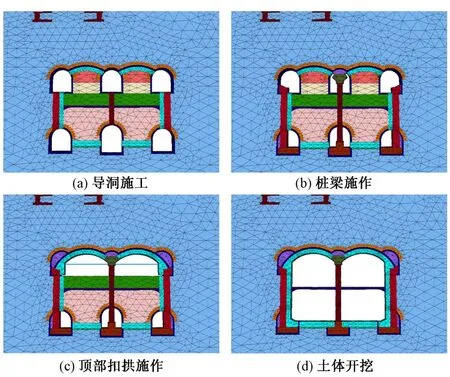

车站采取浅埋暗挖洞桩法施工,施工过程可划分为导洞施工、桩梁施作、顶部扣拱施作及土体开挖4个阶段,见图3。在导洞施工阶段先下层后上层,先两边后中间。桩梁施作阶段在导洞内施工边桩、钢管支撑中柱及顶、底纵梁。在顶部扣拱施作阶段开挖顶部土体,施作初期支护与二次衬砌扣拱。

图3 洞桩法施工工序

3 数值模拟结果

3.1 地表沉降规律

地铁车站正上方的地表监测点累计沉降曲线见图4。可见:①在导洞施工阶段地表不断下沉,曲线斜率最大。②相较于导洞施工阶段,桩梁施作完成后地表沉降很小。主要是因为桩梁施作阶段土体开挖量很小,对地层扰动亦小。③在顶部扣拱施作阶段地表沉降较大。这是由于顶部土体开挖量较大,开挖扰动较大。④在土体开挖阶段土方开挖量最大,但地表沉降却出现负增长。这是因为:前期的结构施作形成了车站的桩、梁、拱纵横支撑体系,土体开挖在支撑体系保护下进行,对周边环境影响较小,产生的地表沉降也较小。由于土体回弹模量较小,在开挖车站土体后车站下方地基产生较大回弹,带动车站及上方土体回弹。开挖产生的回弹影响大于开挖引起的沉降影响,所以总体来说该阶段地表沉降表现为负增长。

图4 地表监测点累计沉降曲线

各阶段施工引起的地表沉降见表2。

表2 各阶段施工引起的地表沉降

3.2 施工对BRT车站基础的影响

3.2.1 基础沉降控制标准

1)施工控制要求。根据施工单位设计要求,对BRT车站基础沉降和倾斜进行监测。分预警、警戒、极限控制三级管理。可按极限控制值执行:基础最大沉降9 mm;相邻基础最大差异沉降3 mm。当沉降指标无法控制时,需采取必要的加固处理措施。

2)建(构)筑物控制指标要求。参照北京地区建(构)筑物控制指标参考值(见表3),BRT车站基础重要性等级可划为Ⅰ级,故其允许沉降控制值≤15 mm,差异沉降控制值≤5 mm,倾斜控制值≤0.002。

表3 北京地区建(构)筑物控制指标参考值[10]

3.2.2 基础沉降分析

由于沼气产生过程复杂及影响因素较多,精确计算出沼气的产生速率和产量比较困难。目前预测沼气产气量的主要方法包括:经验估算法、Scholl Canyon模型、Monad模型以及由美国环保总署提出的垃圾沼气排放模型等[1-2]。根据已完成的可行性研究报告,已填埋的垃圾量、垃圾主要组成、填埋工艺等情况基本符合Scholl Canyon模型的要求,同时根据CJJ 133—2009生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范[3],可以按此模型预测沼气的产量,模型算法如下。

根据数值计算结果,分别提取A、B监测点数据,绘制两独立基础沉降曲线,见图5。可见:基础最大沉降11.31 mm,不能满足9 mm的施工控制要求,基础最大差异沉降6.04 mm,既不满足3 mm的施工控制要求,也不满足5 mm的建(构)筑物沉降控制要求。

图5 两独立基础沉降曲线

3.2.3 基础倾斜分析

施工扰动会造成车站基础发生倾斜,必须严格控制基础倾斜,将倾斜值控制在0.002以内。从数值计算结果中分别提取C,D,E,F监测点数据,左基础C,D监测点的最大差异沉降2.6 mm,基础倾斜值为0.000 7,右基础E,F监测点的最大差异沉降0.9 mm,倾斜值为0.000 2,两基础倾斜值均符合建(构)筑物倾斜控制要求。

由以上分析可知,地铁车站施工时BRT车站基础最大倾斜值0.000 7,满足0.002的倾斜控制要求,但两基础最大沉降及最大差异沉降均不能满足施工控制要求,拟采用地面袖阀管进行注浆加固。以下从注浆体弹性模量及注浆范围两方面对注浆加固的效果进行数值模拟分析。

4 数值模拟袖阀管注浆加固效果

注浆管长8 m,注浆范围为地面以下2~10 m。假定注浆后土层密度为22.5 kg/m3,内摩擦角提高到29°,注浆体弹性模量亦有提高。

4.1 不同弹性模量

其他参数保持不变,将注浆体的弹性模量分别提高至 5,10,15,20,25 GPa,计算基础最大沉降及基础最大差异沉降,结果见表4。可见:刚开始时提高注浆体弹性模量对基础最大沉降及基础最大差异沉降影响显著,但当弹性模量大于15 GPa后,基础最大沉降及基础最大差异沉降减少均不明显,对提高注浆效果影响不大,故注浆时将弹性模量控制在15 GPa左右即可。

表4 不同弹性模量时基础沉降

4.2 不同注浆范围

注浆体弹性模量取15 GPa,方案1到方案3注浆横向长度分别为42~60 m,34~68 m,34~86 m,如图 6所示。车站基础沉降见表5。

图6 不同注浆范围

表5 不同注浆范围时基础沉降

由表5可见:与方案1和方案2相比,方案3的基础最大差异沉降明显减小,减至1.42 mm,加固效果明显。其原因是:方案1、方案2的右侧注浆边界在车站上方,加固后岩土体相当于右侧悬空的悬臂梁,加固体也会产生左小右大的不均匀沉降,未能从根本上控制两基础产生差异沉降。而方案3注浆区域横跨车站上方,形成两端铰支的简支梁,在简支梁的支撑保护下基础差异沉降得到有效控制。虽然3个方案的最大沉降及最大差异沉降均能满足建(构)筑物沉降控制要求。但参照车站设计要求,仅有注浆区域横跨车站上方的方案3能够满足基础沉降及基础差异沉降的施工控制要求。方案3为较优方案。

采用方案3注浆加固前后最大拉应力均出现在车站拱脚外侧,其值由注浆前的3.3 MPa减小到了注浆后的2.2 MPa。此外,车站周边土层纵向位移也整体明显变小。

4.3 数值模拟沉降与实测沉降的对比

BRT车站基础为一级风险源,对施工扰动要求非常严格,必须严格控制基础沉降。基于数值模拟分析结果,在工程现场采用方案3注浆,让注浆区域横跨车站上方,尽可能减小施工对基础的扰动。对基础沉降进行现场监测,绘制计算与实测的基础沉降与基础差异沉降曲线,见图7。

图7 基础沉降曲线

分析图7可知:施工完成后,左、右基础的实测沉降分别为7.60,6.63 mm,数值计算沉降分别为7.40,6.05 mm,误差在10%左右,总体而言相差不大。实测基础最大沉降7.62 mm出现在扣拱施作完成后。与数值计算结果相比,虽然施工过程中各阶段实测沉降占比稍有偏差,但左侧基础的沉降始终大于右侧基础,这一点与数值计算结果一致。

导洞施工后实测两基础差异沉降0.87 mm,实测两基础最大差异沉降1.05 mm出现在扣拱施作完成后,相较于数值计算得到的基础最大差异沉降1.35 mm,误差也在可接受范围内。

综合分析可知:注浆加固后实测基础最大沉降7.62 mm,既满足15 mm的建(构)筑物沉降控制要求,又满足9 mm的施工控制要求;实测两基础最大差异沉降1.05 mm,满足3 mm的施工控制要求。

5 结论

1)洞桩法施工可分为导洞施工、桩梁施作、顶部扣拱施作和土体开挖4个阶段。导洞开挖阶段与顶部扣拱施作阶段对地表沉降影响大。土体开挖在支撑保护下进行,对周边地层扰动非常小,开挖产生的回弹影响大于开挖引起的沉降影响,故土体开挖阶段地表沉降表现为负增长。

2)地铁车站施工对邻近BRT车站基础扰动较大,两基础最大沉降及最大差异沉降均不能满足施工控制要求。采用袖阀管注浆,注浆区域横跨车站上方,可充分发挥简支梁的支撑作用,有效控制基础沉降。