论基于问题的深度学习教学模式的建构

2018-08-30

(晋东南幼儿师范学校,山西 长治 046021)

网络技术的发展和APP终端应用软件的普及,获得信息的渠道更加便捷、方式更加多样,而知识的更新和发展速度远远大于接受和应用知识的速度,随之而来的信息娱乐性、碎片化等现象催生学生对信息的表层理解,在一定程度上抑制了学习者学习的深度。①顾小清,冯园园,胡思畅.超越碎片化学习:语义图示与深度学习[J].中国电化教育,2015,(3).当今,衡量学生的标准已从知识的数量和广度,提升至学生的批判性思维、创新力及解决问题等深度学习能力。

在信息技术的冲击下,新的教育形态(MOOC、翻转课堂、微课等)如雨后春笋般涌现,其主要是为促进学生“有效学习”以达到对知识的深层理解与运用等,这与深度学习的目标都是相吻合的。1976年,Marton和Säljöz在其文章《学习质量的差异:1-结果与过程》中首次提出深度学习以来,国内研究者对深度学习内涵与特点、目标与评价方式、学习策略等几方面有一定的认识,提出基于问题的学习(PBL)是深度学习的一种有效策略,②Marton,F.,&Säljö,R.On qualitative differences in learning:I—Outcome and process[J].British Journal of Educational Psychology,1976,46(1).但基于问题的学习在教与学活动中如何促进深度学习并没有详细的阐述。鉴于此,本文在基于问题的学习与深度学习内涵、过程模式及两者关系的基础上,设计出基于问题的深度学习过程模型,以期对学生深度学习目标达成能方面有所助益。

一、基于问题的深度学习内涵与外延

(一)基于问题的学习(PBL)

自上世纪六十年代以来,基于问题的学习(PBL)应用范围已经从最初的医学教育,扩展到工程、商业、建筑等多个学科领域,但什么是?研究者从三种不同的视角来解读PBL。

1.PBL是一种以“学生”为中心的教学策略。学生在解决真实的、情境的、结构不良问题时,教师要提供必要指导和学习资源,达到学生知识面拓展和解决问题能力提升的目的。③Hoffman,B.,&Ritchie,D.Using multimedia to overcome the problems with problem based learning.nstructional Science,1997,25(2).

2.PBL是一种学习过程。即从理解并解决问题的过程中产生的学习。④Howard S.Barrows,Robyn M.Tamblyn Problem-Based Learning[J].An Approach to Medical Education Springer Publishing Company.1980.

PBL是一种学习方法。萨约翰·萨弗里认为:PBL是一种以“学习者”为中心的学习方法,强调学生是整个教与学活动的主体。在学习活动中,学习者应该将实践和理论相统一,制定解决问题的可行方案。⑤Savery,J.R.Overview of problem-based learning:definitions and distinctions[J].Interdisciplinary Journal of Problem Based Learn-ing,2014,1(1).

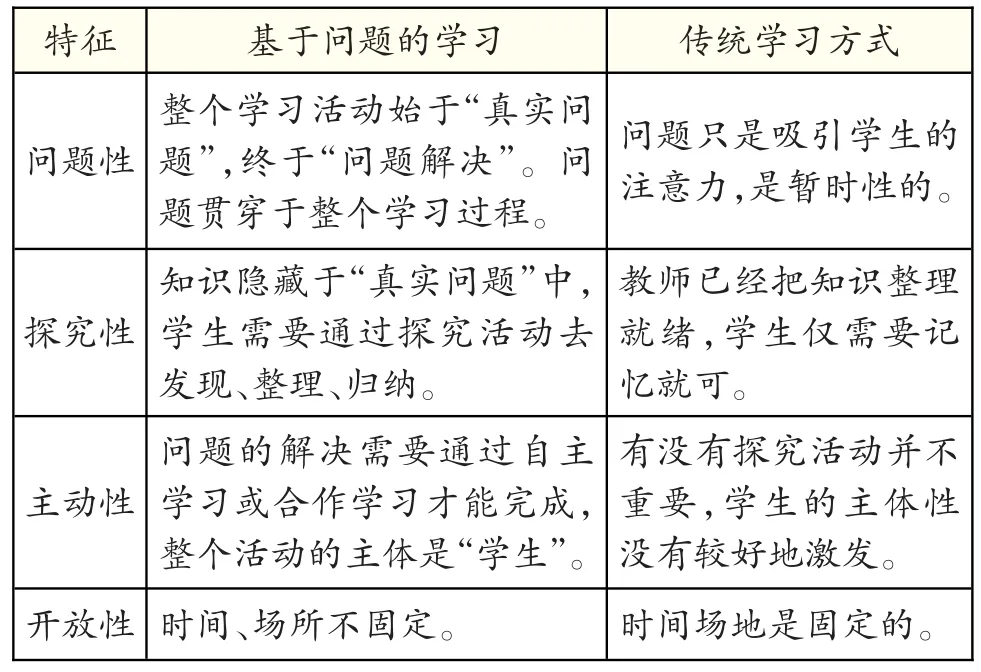

本研究中将PBL定义为:“学生以小组的形式,围绕某一任务或实际问题进行主动探究,并力图解决的一种学习方法,其核心是培养学生的合作能力、交流能力,提升主动解决问题的能力①付晓丽.基于问题的深度学习[D].新乡:河南师范大学,2016.等高阶能力目标”。基于问题的学习作为一种学习策略,较传统学习方式有如下特征,如表1所示。

表1 基于问题学习的基本特征

(二)深度学习

教育改革的目标是提升教育质量,而教育质量提升的核心之处是改善学生“学习成效”,使其获得反思力、创造力、问题执行力与解决力等未来工作或生活所需的技能,但技能的获得需要教育由浅层学习转变为深层学习。②詹青龙,陈振宇,刘小兵.新教育时代的深度学习:迈克尔·富兰的教学观及启示[J].中国电化教育,2017,(5).深度学习是由Marton和Saljo作为一概念而提出,源于与被动接受知识和孤立知识的对比研究。随着学习科学的发展,研究者对深度学习的理解有以下观点:

①深度学习是一种学习方式。将深度学习定义为:“以创新方式向学生传递丰富的核心学习内容,学习后应能灵活应用所学的内容”。③L·约翰逊,S·亚当斯贝克尔,V·埃斯特拉达,A·弗里.新媒体联盟地平线报告:2014基础教育版[R].张铁道,白晓晶,李国云,等译,奥斯汀,德克萨斯:新媒体联盟,2014.

②深度学习是一种学习结果。研究者将深度学习定义为:“培养学生胜任生活和工作所必备的能力”。④卜彩丽,冯晓晓,张宝辉.深度学习的概念、策略、效果及其启示——美国深度学习项目(SDL)的解读与分析[J].远程教育杂志.2016,(05).其中必备能力从品格养成、协作能力、解决问题能力、沟通能力、创造力及审辨性思维等六个方面来度量。

深度学习是一种学习过程。研究者认为深度学习是指学生在原有知识的基础上,反思性地学习新的知识和经验,将其融入原有的知识体系中,并将学习到的新知识应用到新的情境中去解决问题或作出决策的过程。⑤段金菊.e-Learning环境下促进深度学习的策略研究[J].远程教育杂志.2012,(05).

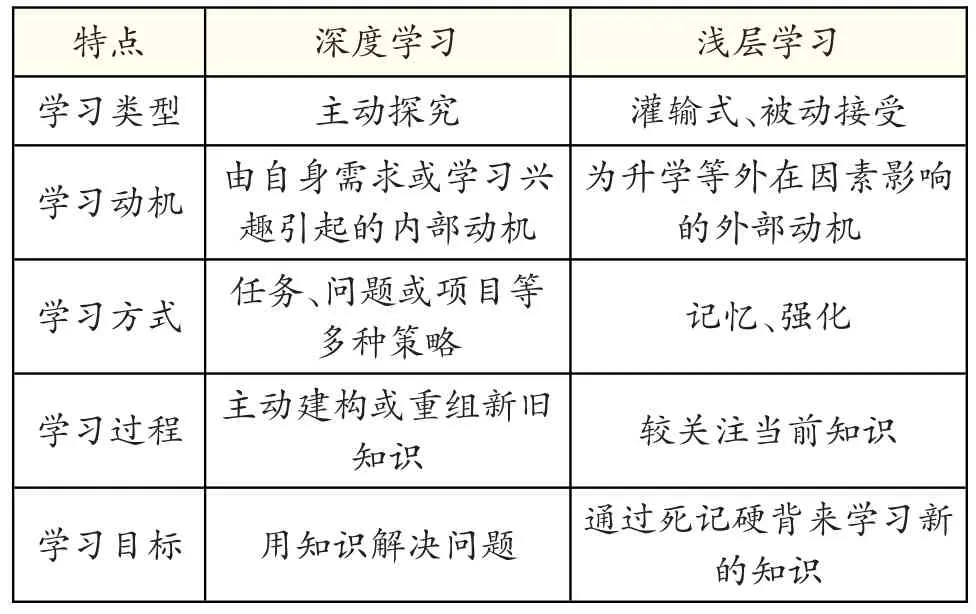

综合国内外关于深度学习的研究,本论文将深度学习看作是一种学习结果,并将其定义为:“学生在需求或兴趣的基础上,运用多种有效学习策略,主动、批判性地建构认识体系,最终目的是解决新时代生活或工作中的问题”。⑥何克抗,李文光.教育技术学[M].北京:北京师范大学出版社,2009.P98深度学习较浅层学习有如下特点。

表2 深度学习特征表

(三)基于问题的深度学习

“教”的最终目标是“学”,因此“教”是“学”的外部条件,离开“学”,便没了“教”,教法、学法与学习效果三者之间复杂的因果关系。⑦连莲.国外问题式学习教学模式述评[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2013,(4).本文将基于问题的学习看作是一种学习策略,深度学习是一种学习结果,基于问题的深度学习内涵为:将教学内容中的重难点设置到复杂的真实的结果不良的问题情境中,学生通过模拟演练、情境体验或问题导向学习等方式获得技能,以达到提升自己的高阶思维能力的目的。基于问题的深度学习首先需要教师要能多角度全方位深层次分析教学内容、灵活地归纳重组教学内容,提出极具探究性的“问题”;其次在教学活动中要尽量让用学生计算机认识工具(概念图、智能导师、数据库、语义网、几何画板可视化工具等),帮助学生呈现已有知识,提供学习环境或平台,提升认知能力等。

1.基于问题的学习对深度学习的支持

基于问题的学习中的“问题”选自现实生活情境中的难题,这本身就激发了学生的学习动机,在基于问题的学习中学生的学习任务又以“小组”为单位进行探究与协作,这即对培养学生的协作能力、交流能力、问题决策能力及自主学习能力等有一定的促进作用,又与深度学习的目标不谋而合。

2.基于问题的深度学习主要特征

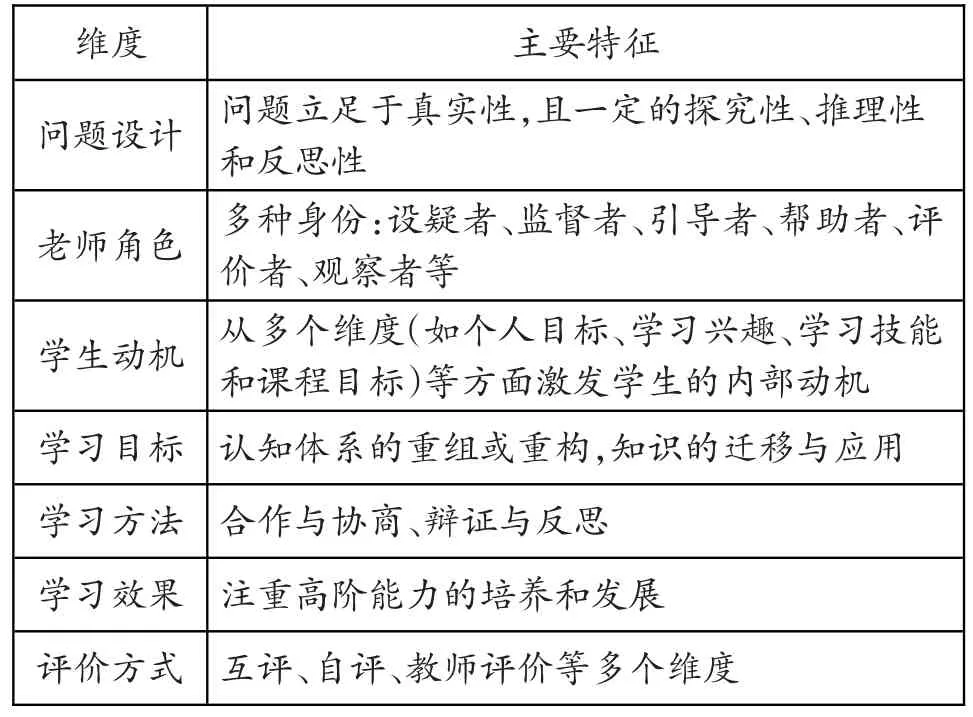

基于问题的深度学习主要围绕学生动机、问题设计、学习目标、教师角色、评价方式和学习效果等几个方面来开展,是对传统教学中教师观和学习观的重塑,其主要特征如下表所示。

表3 基于问题深度学习主要特征

二、基于问题的深度学习模式设计

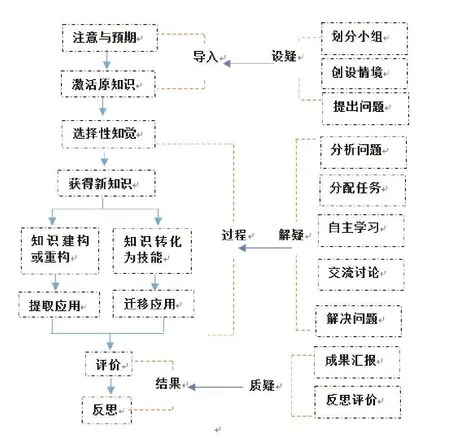

基于问题的深度学习的主要特征是以“问题”为中心的多维知识组合与建构,有效促进学生深层次系统化地学习,基于问题的学习作为深度学习的有效策略,因此在深度学习过程中有效融入基于问题的学习就显得尤为重要。本研究在Barrows提出的基于问题的学习五步教学流程:“划分学习—创设问题情境—探究执行问题—成果展示—反思评价”(如图1)和Jensen①Eric Jensen,LeAnn Nickelsen.深度学习的7种有力策略[M].上海:华东师范大学出版社,2010.P41-43等提出的深度学习过程模式,“设计课程标准—预评估—营造积极学习氛围—激活先前知识—获得新知识—深度加工—学习评价”(如图2)的基础上,提出基于问题的深度学习过程模型,如图3所示。

图1 Barrows提出的基于问题的学习流程

图2 Jensen等提出的深度学习过程模式

图3 本研究提出的基于问题的深度学习教学模式

从图可知,右侧为本文所提出的基于问题的学习活动流程,并将其分为设疑、解疑和质疑三个重要的阶段,其分别导入、过程和结果三个不同层次的深度学习进程,进程中学习目标的达成,需要不同教与学策略或方法,下面将做详细的阐述。

第一阶段:设疑阶段的深度学习

设疑即提出问题,作为深度学习导入进程。该阶段主要任务有:1.教师要进行前端分析,即对教学内容、目标以及学生特征进行分析与评估;2.创设问题情境,即要把教学内容的重难点浓缩到真实的“问题”中,该“问题”不是简单的信息堆砌,而是多维知识的整合,“问题”不仅能吸引学生的注意力,更能激发学生的探究欲望,激活原有的知识或经验。3.对学生进行分组,使每一小组成达到“组间同质”,组内成员符合“组内互质”的要求,其目的是取长补短,公平竞争,并进一步培养团队合作意识。

第二阶段:解疑阶段的深度学习

解疑是基于问题深度学习的核心,从学生角度看,主要任务为:1.小组内成员共同探讨分析问题,提出解决问题的可行性方案;2.组内成员分工,每个成员可通过自学、教师或他人的帮助完成任务获得陈述性的知识或概念;3.汇总组内成员收集的资料或信息,达成解决问题的一致方案,试图去解决问题。将所获得的陈述性知识转化为程序性知识,完成知识的建构与重构;教师的主要任务是:学生自主学习阶段的“监督者”、“鼓励者”,组内讨论阶段的“引导者”、“帮助者”。

第三阶段:质疑阶段的深度学习

质疑是基于问题深度学习的重要环节,该阶段主要任务是:学生通过小组汇报,要将内隐的知识外显化,即对问题解决(学习结果)的有效性进行反思和评价,使学生能够发现并认识学习过程中的不足或错误并及时补救或改正。

总之,知识的获得(建构或重组)和应用(知识的迁移)是一个同步的过程,知识只有在应用的过程才能获得深层的理解,而基于问题的深度学习恰好将知识内容浓缩到“问题情境”中,学生在分析问题和解决问题的过程中习得知识,重组认知体系,并将知识转化技能,学生的高阶思维能力得以发展。

三、基于问题的深度学习教学模式效果分析

为了验证基于问题的深度学习教学模式对学生学习目标的达成情况,本研究以高中信息技术课程的“文字处理”和“表格处理”等章节,进行了为期四个月的实验研究,以验证其有效性。

(一)实验前测

本实验在我校进行,该校硬件设备(备课室、学生机房、多媒体教室等)较为先进,为本实验提供了良好的硬件支持。挑选出三个平行班,并对他们上学期的计算机成绩用SPSS做多重比较分析(结果如表4所示),从表4中可知,224与225班显著性P=0.736,P值大于0.01;224班与226班的显著性P=0.000,P值小于0.01;225班与226班的显著性P=0.000,P值小于0.01;最终挑选出高225班(共53名,其中女生24名,男生29名)为本次实验的对照班,采用传统教学模式;224班(共56名,其中女生25名,男生31名)为本次实验的实验班,采用基于问题的深度学习教学模式。

表4 班级多重比较分析表

(二)实验实施

对实验班和对照班进行了为期4个月的对比教学,实验班学生通过设疑、解疑和质疑完成教学内容,对照班学生采用传统信息技术教学模式的“灌输式”,即“先讲后练”完成学习任务,在学期结束时,按“笔试(试卷)+机试(操作)”两部分来完成对学生的考核。

(三)后测数据

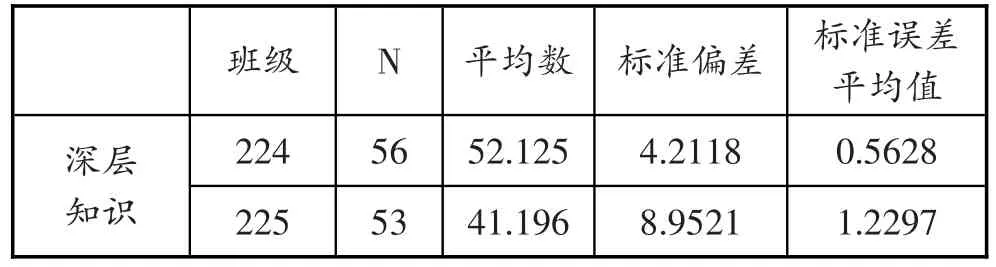

1经过4个月的对比实践后,向224和225班发放期末测试卷,其中224班和225班的试卷回收率都是100%,并对试卷的分值用SPSS 22.0做独立样本T检测,数据如表5和表所示:

表5 224班和225班统计性分析

表6 224与225班基础知识T检验

从上表4和表5可知,224班学生平均数为52.125(总分60)分,225班的均值为41.196,显著性标志Sig=0.000,其值小于0.05,说明实验班学生对陈述性知识、概念性知识的掌握和理解方面明显优于对照班。

信息技术课程操作性较强,对学生的操作技能的评价,离不开学生的作品,本测试中的操作部分包含两部分,制作“新年海报”和“本班成绩汇总表”,经过客观的评价,其数据如表7所示:

表7 对照班与实验班差异性分析表

由表7可知,实验班和对照班主要从作品的完整性、艺术性、技术性和创新性等四个维度进行的对比分析,224班(实验班)学生在作品的完整性、作品应用技术(图形图像处理、文字处理等),和作品的创新性方面都方面的均值都高于对照班,并且其双侧显著性标志分别为Sig=0.001,Sig=0.000,Sig=0.002,其值均小于0.05,充分说明实验班学生在作品的完整性、技术性和创新性方面要优于对照班学生,在作品的艺术性方面实验班和对照班成绩没有区别,且Sig=0.027,其值大于0.05,说明在实验班学生作品的艺术性方面与对照班没有显著性差别。这些数据有力证明了采用基于问题的深度学习模式在学习目标的达成方面明显优于传统教学模式。

四、结论

(一)加强干预措施,促进学生深度学习目标的发展

在基于问题的深度学习过程中,教师要根据学生在设疑、解疑和质疑的不同阶段的表现(如学习兴趣、参与度,自学能力、探究能力等),对学习内容和学习目标适当调整或加强个性化干预,试图引导和帮助学生摆脱障碍,促进其有效学习,提高学习效率。如当学生在解疑阶段不知如何着手时,教师可以在精神层面进行鼓励,并将一些资源推送给他们,降低他们对学习的抵触和畏惧情绪。

(二)提升问题的有效性,激发学生深层学习动机

在基于问题的深度学习中,问题贯穿整个教学活动,问题的设计即应立足于教学内容,又要不失一定的挑战性、探究性、真实性和趣味性,使学生在学习活动中获得学习的成就感和对自我价值的认同,增强学生对学习的投入,激发学生的学习动机。

(三)增强师生交互,提升学生课程参与感

在基于问题的深度学习中,教师由“灌输者”变为“倾听者”,学生的语言类型也朝着多样化发展,不再局限与“被动应答”。在解疑阶段,学生必须通过自主学习才能充分准备与同学和教师的讨论,使得知识在参与中得到建构,技能在体验中得到提升。

总之,通过上述基于问题深度学习的过程模式设计和应用,使得学生的探究能力、问题解决能力、沟通能力及合作能力等有不同程度的提升,学生学习动机也有所改善。但学生面对知识更新飞速的新时代,教育的目标也不仅仅是传授知识,而是激发学生的持久学习兴趣,传统的教学模式在新时代面临许多挑战和冲击,有效激发学生深层学习的教学模式是当前教育赋予的新使命。