图书馆馆舍娱乐化倾向的考察

2018-08-30南方科技大学图书馆

田 磊,王 伟(南方科技大学图书馆)

近些年来,不少新馆建设和旧馆改造项目受到广泛关注,也预示着舒适的空间成为读者需求新的增长点,图书馆作为“第三空间”的价值越来越凸显。新建或改造的馆舍在一定程度上借鉴了咖啡馆、时尚书吧、游乐场等盈利性场所的理念,具备了时尚、舒适、灵活、便捷的特征。[1]这些特征在吸引人气方面显然是成功的,在一定程度上促进了图书馆的发展,然而也导致了图书馆娱乐化倾向越来越明显。

1 图书馆娱乐化的“理论依据”

当前,我们处在一个“泛娱乐化”的社会,娱乐思维和娱乐活动已经渗透到社会各个方面,不仅是酒吧、舞厅、KTV等娱乐性场所,政治、文化、教育等领域也充斥着娱乐性元素。[2]在此背景下,作为文化机构的图书馆也难免不受影响。除此之外,“文化休闲职能”也被误当作图书馆开展娱乐活动的理论依据。

1975年,国际图联在法国里昂召开的图书馆职能科学讨论会上将图书馆的职能概括为保存文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源,[3]这是关于图书馆职能最权威的表述。随着图书馆事业的发展,图书馆的职能被不断拓展,20世纪80年代就有学者提出图书馆要发展文化娱乐职能,满足读者对文化娱乐的需求。[4]从现有的文献来看,提及较多的也是五项职能说,即在前四种职能的基础上增加文化休闲职能,这预示着文化休闲职能得到了图书馆界的广泛认同。面对互联网挑战带来的生存压力,一些图书馆通过开展带有娱乐性质的读者活动增加人气,于是就有人将文化休闲职能作为图书馆开展娱乐性活动的理论依据,这显然扩大了文化休闲职能的外延。可以说,对文化休闲理念的过分解读是图书馆开展娱乐活动的“理论依据”。

休闲理念误读的基础是对读者范围的盲目扩大,将读者的需求等同于人的需求。程焕文教授提出“读者永远都是正确的”,“满足读者的一切需求”。[5]这里的“读者”显然是指通过图书馆获取信息的人,其需求也是获取信息的诉求。尽管现在信息的载体和获取方式都发生了变化,读者需求的范围也相应地扩大,但是也不能无底线地任意拓展,超出读者身份之外的要求就不是图书馆的职责所在。一个明显的界限是,图书馆提供的是精神食粮,以及消费精神食粮所需的饮水、咖啡等最低限度的物质保障。开展餐饮服务、提供兼职岗位[2]的要求显然超出了图书馆职能的界限。在将读者的需求等同于人的需求的前提下,人们进一步将“文化休闲”等同于娱乐休闲,这正是满足“人的一切需求”理念的表现。“文化休闲”指的是相对于严肃的专业学习,图书馆应该提供一些通俗的、科普的读物,开展展览、讲座等活动,以满足各个阶层的读者需求和不同类型的学习需求。娱乐休闲是指纯粹的娱乐性活动,比“文化休闲”更有吸引力。这就不难理解在到馆人数持续低迷的情况下,娱乐休闲活动在图书馆存在的理由。杜定友说“凡是要阅读书报的人都是可爱的,他们不去嫖赌饮吹,不去为非作歹,而手执一卷,埋头伏案,宁不可爱?对于这些可爱的读者,我们不能予以匡助,一旦给人家拉去了,沉湎于浊流之中,还有骂他打他,这是谁之过?”[6]图书馆可以通过开展文化休闲活动将人们从纯粹的娱乐活动中争取过来,从而发挥其社会教育职能,这与杜定友主张通过“阅读书报”将“嫖赌饮吹”之辈争取过来的初衷是一致的。而“文化休闲”一旦变成了娱乐休闲,则与图书馆的使命背道而驰。

2 休闲理念对馆舍建设的影响

图书馆建筑形态受建筑技术、社会思潮和治馆理念三个因素的影响,具有鲜明的时代特征。从建筑技术和社会思潮的维度考察,图书馆总能紧跟时代的步伐。从中国古代藏书楼的木质结构到17、18世纪西方图书馆受宗教影响而出现的穹窿、龛室、天使壁画,到19世纪中期至20世纪初受新古典主义建筑理念影响而出现的罗马穹顶式大厅和哥特式中堂,再到20世纪钢筋混凝土结构的普及,图书馆建筑的发展与社会整体的建筑风格一致,反映的是建筑技术的进步和社会思潮的变化。从治馆理念的维度考察,20世纪90年代以前的馆舍并无实质性的变化。现代图书馆区别于古代藏书楼的显著特点之一是重视读者服务,但是在图书馆诞生后的很长时期内的工作重点仍然是文献的收集与保存,即秉承“以藏为主”或“书本位”的治馆理念。在这种理念的主导下,图书馆馆舍变化的实质是解决图书数量增长过快和空间有限的矛盾,从隔间系统到墙架系统,再到堆架式书库的出现,每一次变化都围绕着提高空间利用率展开。第二次世界大战以后,西方图书馆界出现了“开放书架”理念,加上模数式建筑的大开间格局,开架阅览室逐渐普及,曾经泾渭分明的藏书与阅读空间之间的界限开始模糊,读者与文献的关系回归至亲密的状态。但是从宏观布局来看,书库仍然是图书馆布局的主导,藏借阅一体化仅仅是针对读者需求的变化做出的调整,在图书馆空间中,书和人的地位没有发生根本性的转变。

21世纪以来,面对互联网的挑战,图书馆的价值得以被重新审视,“以人为本”的治馆理念完全确立,“文化休闲”的职能得到普遍认同。在此背景下,书库的面积大幅度缩减,读者的空间占据了绝对优势,馆舍空间朝着时尚、舒适、灵活、便捷的方向发展,人的价值得到了充分的尊重。在馆舍格局大调整的同时,很多图书馆开辟了专门的文化休闲空间,如中山大学图书馆的佛教造像展区、南方医科大学图书馆的iPad体验区等。同时,由于对文化休闲理念的过分解读,一些图书馆出现了具有娱乐功能的空间,如首都图书馆的影院和首图剧场、天津图书馆的音乐分馆等。迫于考评机制对读者数量的要求,有的图书馆也出现了纯粹取悦读者的娱乐空间和设施,例如浙江图书馆肯德基分馆、郑州大学西亚斯国际学院新图书馆的玻璃栈道和滑梯等。

3 馆舍娱乐化的潜在危机

娱乐性的空间和设施为图书馆在短时间内赢得了人气和关注,但从长远效益来看,这种虚假繁荣的表象之下隐藏着颠覆图书馆本质属性的因素,即文化属性的消失。按照已有的关于图书馆“死亡”的预言排序,且将这种因素称为图书馆“死亡”的第三种因素。

从20世纪80年代开始,各种版本的图书馆消亡论就不绝于耳,[7]其中比较有影响力的当属兰开斯特1978年在《通向无纸信息系统》()一书中关于21世纪是无纸化社会的预言,以及2011年Brain T.Sullivan写的《2050年高校图书馆尸检报告》。这两个预言的核心论据都在于认为信息时代的电子书可以取代纸质图书,直观易用的数据库检索工具可以取代图书馆的信息素养培训,智能化的搜索引擎可以替代参考咨询服务,从而断定图书馆将走向消亡。诺曼·莱布雷希特的《图书馆之死》则真实地讲述了伦敦的公共图书馆屈服于政治和经济压力而被迫关闭,或沦为盈利性娱乐场所的命运,可以被视为图书馆的第二种死亡形式。第一种预言甫一出现就受到了猛烈的批判,反对者认为这种言论只考虑到技术的发展而忽略了社会的因素,事实证明技术的发展并没有将图书馆推向死亡,新技术的引进反而促进了图书馆更为长远的发展。第二种死亡在欧美的公共图书馆中时有出现,尤其是2008年世界金融危机的爆发使英国的公共图书馆大面积关闭,但是这种死亡仅仅是个体图书馆的关闭,或者一批图书馆受经济的影响暂时性关闭,并不是图书馆行业的整体消亡。近年来图书馆的繁荣发展表明,技术、政治、经济方面的不利因素可能会对图书馆的发展产生一定的影响,而图书馆绝不会因此而消亡。

图书馆属于公共文化机构,公共属性和文化属性是其最根本的特征。娱乐性空间使图书馆的文化属性荡然无存,因而既是最受关注的地方,也是最受诟病的地方。郑州大学西亚斯国际学院新图书馆的玻璃栈道、超大滑梯和私人影院被新闻报到后也享受过短暂的赞誉,新鲜劲头过后迎来的则是更多的指责。曹娟痛斥了图书馆侵占学习空间作为娱乐活动场地的现象、以及图书馆娱乐化的工作理念和实践,指出图书馆为跳出“书本位”而走向娱乐化的误区。[8]甚至挤压传统学习区域的休闲空间也会受到喜欢安静学习的读者指责。2017年华南师范大学图书馆馆舍空间改造以后,一部分读者认为图书馆首先应该解决座位紧张的问题,保证安静学习区域的充足而不是锦上添花,[9]因为安静区域的减少会导致他们在寻找座位时花费更多的时间。芝加哥大学设计新图书馆之初就明确提出,“一切不是为了取悦学生团体而是鼓励学术研究”。正是基于这种教育思想,“图书馆里常常是一些工作到深夜的成熟而严肃的面孔”。研究型的高校图书馆更应该培养踏踏实实做学问的人,为那些潜心学习的群体提供方便,而不是单纯地追求增加人气。“如果有一天深夜图书馆的人突然增多,他们一定是在看那些‘傻乎乎’的本科生裸奔——对于图书馆曾经有过的辉煌而言,这是另一种消亡”。[10]

笔者并不反对图书馆营造时尚、舒适、便捷的多样化空间,这种空间正是满足信息时代多元化学习方式的结果,承担普通民众教育职能的公共图书馆更应该提供休闲式的空间。咖啡厅、展览区、讨论区、多媒体空间等在支持头脑风暴式的学习和研究中的作用是传统的空间无法比拟的,而指望依靠单纯的娱乐空间增长人气进而培养潜在读者的做法看起来更像是慢性自杀,因为随之而来的更有可能是娱乐性活动而不是深入的学习。如前所述,图书馆的第一种“死亡”预言和第二种死亡方式都是实体机构的消失,如果有第三种死亡,则是娱乐活动和空间导致的文化属性的消失,这更像是在吸食鸦片的快乐中慢性自杀。

4 馆舍娱乐化的预防思路

李明华指出,“30多年来在中国大地上制造了上千座图书馆,总的情况是喜忧参半,有一些相当好的,而更多是平庸甚至是糟糕。”[11]尽管现在仍然有人主张做表面文章,例如主张图书馆在视觉上把握高度和异形两个元素,以实现标志性建筑物的目的;在室内开辟休闲、娱乐、餐饮、聚会等空间,[3]但也不乏理性的思考者,他们始终会思考图书馆的本质属性是什么?图书馆的职能是什么?图书馆为谁而建?读者需要怎样的图书馆?[14]图书馆的文化象征意义如何体现?这些问题并不难回答。① 图书馆是公共文化机构,必须保持公共属性和文化属性;② 图书馆有保存文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐五项基本职能,故应具备与第一职能对应的书库、检索空间、仓库等,与第二职能对应的阅览空间、培训空间等,与第三职能对应的研究空间,与第四职能对应的创意空间、协作空间等,与第五职能对应的文化休闲空间;[12]③ 图书馆为读者而建,馆舍空间应满足支持读者一切学习和研究形式所需的条件,而不是满足作为社会人的一切需求;④ 从读者的学习方式来考虑,图书馆需要阅读空间、交流空间、体验空间、展览空间、休闲空间,[15]与多元化学习方式对应的空间都应具备;⑤ 从象征意义来说,作为场所的图书馆的文化意义在于它所支持的学习和研究活动本身,而不是其高大、特异的外表,图书馆应是舒适学习的地方,更应该成为能够深入研究和深沉思考的场所。

以上是针对图书馆整体而言,对于个体的图书馆,其承担的职能和所需的空间要根据自身的定位和财力量身而定,不必面面俱到。弄清了这些问题,我们就可以得出一个清晰、理性的建设思路:图书馆的定位是什么?需要哪些功能区?已有的馆舍可以承担哪些功能?图书馆周围有哪些功能区可以共享?需要新建哪些功能区或者改造哪些功能区?

以南方科技大学图书馆为例,南方科技大学是一所现代化、国际化、创新型的理工科大学,图书馆的定位是成为国际一流的研究型图书馆,由此确定了馆舍建设的基调:① 以电子资源为主,缩减书库的空间,人的空间占据绝对优势;② 确保有足够安静的阅览区域,让图书馆成为能够深入思考的场所;③鼓励各类型的协作式学习,封闭式讨论间、半开放讨论区、协作式学习区是其亮点;④ 大面积配备显示屏、播放器、写字板等现代化学习设备,使图书馆不仅成为能够激发灵感的场所,也有随手记录创意的设备;⑤ 践行学校重视学生人文素养培养的理念,创建艺术馆。

从2016年9月开始,图书馆启动旧馆改造和新馆建设工程,具体有以下几点。

(1)将个人研修间改造成小组讨论间,并将遮挡视线的磨砂玻璃改成夹有百叶窗的双层透明玻璃,既恢复了馆舍的公共属性,又起到了良好的隔音效果。

(2)在创客空间建设的热潮中,经过考察和评估,认为图书馆并没有优势创建一个能够有效支持学生研究和发明的平台,也没有充裕的空间,最终决定取消创客空间;将新馆的最高层、风景和位置最好的地方作为安静阅览区,留给了喜欢安静学习的读者;而自始至终都没有考虑过建造一个组织其他活动或者娱乐的空间,唯以多元化学习需求为导向,坚守图书馆的文化理性。

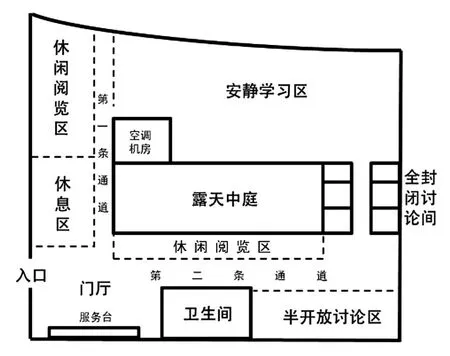

(3)旧馆一楼改造的布局,从入口进入门厅后有两条通道可深入内部,依次是:休息区——休闲阅览区——安静学习区,休闲阅览区——半开放讨论区——全封闭讨论间——安静学习区(见图)。新馆共四层,主入口设在二楼,从下到上的主要功能区依次是密集书库和24小时开放区,休闲区、展览区和电子阅览区,协作学习区和开架阅览区,安静学习大厅,这是一种明显的从人数最多的底层到人数越来越少的高层逐渐实现宁静的秩序。新的馆舍不再是几个功能区的简单拼凑,而是有从闹到静明显的逻辑次序,体现出图书馆建筑的专业性。

图 旧馆一楼布局

(4)新馆并不是独立的单体建筑,而是学生活动中心的一部分,因此在规划时考虑了周围可以替代某些功能的设施,例如紧挨图书馆的就有咖啡厅,新馆就不必再考虑这些空间,节省出的空间扩充到其他区域使其更加舒适,更能体现图书馆的实用性。

馆舍之于图书馆,虽非区别于其他事物的根本,却是安身立命的前提,是图书馆建设中首先要考虑的问题,也是一旦出现偏差最难纠正的难题。阮冈那赞指出,“图书馆是一个生长着的有机体”,馆舍也应该是不断适应学习方式的变化而与时俱进的。“当一些新馆拔地而起之后,往往会留下不少遗憾,而产生这些问题的原因很多是在进行新馆设计时定位不准或对于一些问题的认识缺乏理性的思考和辩证的思维。”[13]因此笔者认为,馆舍建设应该围绕图书馆的本质属性,坚守价值理性;馆舍功能要契合图书馆的基本职能,应该多样化,但不能毫无底线地任意拓展。