合肥环巢湖地区浅层地下水质量评价及影响因素解析

2018-08-29焦团理

焦团理,胡 波

(安徽省地质调查院,合肥 230001)

巢湖位于安徽省的中部,为我国五大淡水湖之一,2011年行政区划调整后,成为合肥市的内湖。区内的生态环境、自然资源、地理位置为地区经济发展提供了良好条件,但由于受城市建设和农业面源污染等影响,巢湖水质状况不容乐观。关于巢湖的沉积物、水质、农业面源污染[1-3]等,开展了大量的调查研究工作,但对于地下水质的调查研究工作[4,5]相对较少,且不系统。本研究依托于合肥环巢湖地区城市地质调查项目,以柘皋镇以南的巢湖市和庐江县全境为研究区,系统开展了地下水污染调查和水样的采集。主要人类工程活动以农业生产为主,采矿主要集中于东部和南部丘陵区,工业主要分布于城镇周围。研究区地表水系比较发育,地下水主要在农村以分散开采为主,由于经济社会的发展,各种污水、固废随意排放,农药、化肥的大量施用,使地下水受到一定程度的劣变,包括重金属和有机污染[6]。因此,采用科学的方法评价区域地下水质量现状,识别其主要影响因子,为环巢湖地区地下水水质研究、可持续利用及打造环巢湖旅游产业带、生态农业带提供参考和科学依据。

1 研究区概况

研究区属北亚热带湿润季风气候区,气候温和,光照充足,热量条件好,雨量充沛,年降水量一般为1 000~1 158 mm。地表水系属长江水系。由于地形条件的制约,河流径流短,流域内的入湖河流水系呈放射状汇入巢湖,呈向心状分布。研究区地处江淮丘陵中部,江淮分水岭以南,地貌类型主要为平原、丘陵和低山。平原在区内广泛分布,可以细分为冲积平坦平原和波状平原,冲积平坦平原地势平坦开阔,水系发育,第四纪地层岩性以黏性土与砂性土互层,具多层结构;波状平原地形波状起伏,岗坳相间,岩性以棕黄色黏土为主。低山丘陵区主要分布于巢湖东部及庐江县的南部及西南部,组成物质从新太古代至中生代的变质岩、沉积岩及火山岩均有。

研究区开采井深度一般不大于30 m,主要为松散岩类孔隙水和基岩风化带裂隙水,为浅层地下水。松散岩类孔隙水广布于全区,含水层的岩性和厚度在不同地貌单元变化很大,杭埠河、裕溪河等河谷平原砂层较厚,单井涌水量100~500 m3/d,柘皋河、白石山河等次级河流河谷平原单井涌水量10~100 m3/d,规模更小的次级河流堆积物单井涌水量小于10 m3/d,地下水位埋深一般小于2.5 m,水化学类型以HCO3-Ca、HCO3-Ca·Na为主;波状平原、浅丘状平原以更新世黏性土为主,水量极贫乏,单井涌水量小于10 m3/d,水化学类型以HCO3-Na·Ca为主。基岩风化带网状裂隙水普遍赋存地下水,承压或微承压,单井涌水量变化比较大,一般小于100 m3/d或更小,富水性贫乏,但对于地下水资源缺乏的丘陵及波状平原区具有一定的供水意义[7]。

2 地下水质量评价

2.1 地下水样品采集与测试

地下水样品的采集参照《城市地质调查指导意见》和《地下水污染调查评价规范》[8]等技术要求,在水文地质调查完成的基础上,结合区内的水文地质条件、土地利用类型、污染源的分布等因素,综合考虑布设,采样密度为10~11 个/100 km2,以村镇集中供水井和农村分散小型供水井为采样井,共采集地下水样品374组,采样工作主要在2014年完成。样品的采集、保存、运输均严格按照行业规范进行质量控制,样品采集后密封,一周内送往国土资源部合肥矿产资源监督检测中心(安徽省地质实验研究所)进行测试。测试指标全部为无机指标,共31项,一般化学指标21项,无机毒理指标5项,毒性重金属指标5项(见表1)。

表1 地下水测试指标表

2.2 评价标准和方法

地下水质量评价主要是将地下水中主要的指标与相应的水质标准限值进行对比分析,评价离不开相应的标准。通过对以往的水质标准进行对比分析,本次选择《地下水水质标准》(DZ/T 0290-2015)[9]作为评价的标准。该标准更符合我国实际情况,所确定分类限值充分考虑人体健康基准和奉献,更具科学性和可靠性。依据我国地下水水质状况、人体健康风险和各组分含量高低,将地下水质量划分为五类:Ⅰ和Ⅱ类水化学组分含量低,适用于各种用途;Ⅲ类水化学组分中等,适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水;Ⅳ类水适用于农业和部分工业用水,适当处理后可作生活用水;Ⅴ类水不宜作生活饮用水,可根据使用的目的选用。

国内外学者通过多年的工作和总结,提出了多种地下水质量的评价方法,如内梅罗指数法、综合指数法、模糊综合评价法、人工神经网络及灰色聚类法等,多注重于数学概念和模型的改善,未充分体现评价结果的物理意义,其结果与地下水质分级的意义不能对应。综上所述,为使地下水质量评价具有物理意义,采用单指标和综合评价相结合的方法,评价方法如下:单指标评价按指标所在的限值范围确定水质类别,当不同水质类别的指标限值相同时,从优不从劣。如挥发性酚类Ⅰ、Ⅱ类限值均为0.001 mg/L时,应定为Ⅰ类,不定为Ⅱ类。水质综合评价,从劣不从优,并指出最高类别的指标。如地下水中硝酸盐含量200 mg/L,属Ⅴ类,其余指标均低于Ⅴ类,则该水质综合类别定为Ⅴ类。

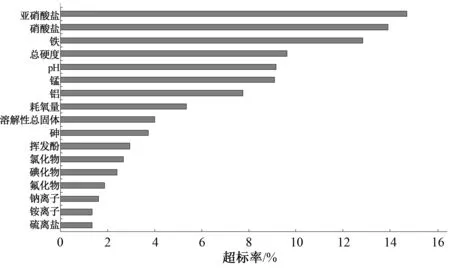

2.3 单指标质量评价

对采集的374组浅层地下水样品进行单指标质量评价,结果表明:汞和硒质量最好,全部为Ⅰ类水,铅、镉、六价铬、铜、锌质量较好,基本上在Ⅲ类水以内,超Ⅲ类水标准较高的指标主要为亚硝酸盐(14.71%)、硝酸盐(13.91%)、铁(12.83%)、总硬度(9.62%)、pH(9.16%)、锰(9.09%)和耗氧量(5.35%),其余指标超标率均不足5%(见图1)。

图1 地下水单指标超标率条形图

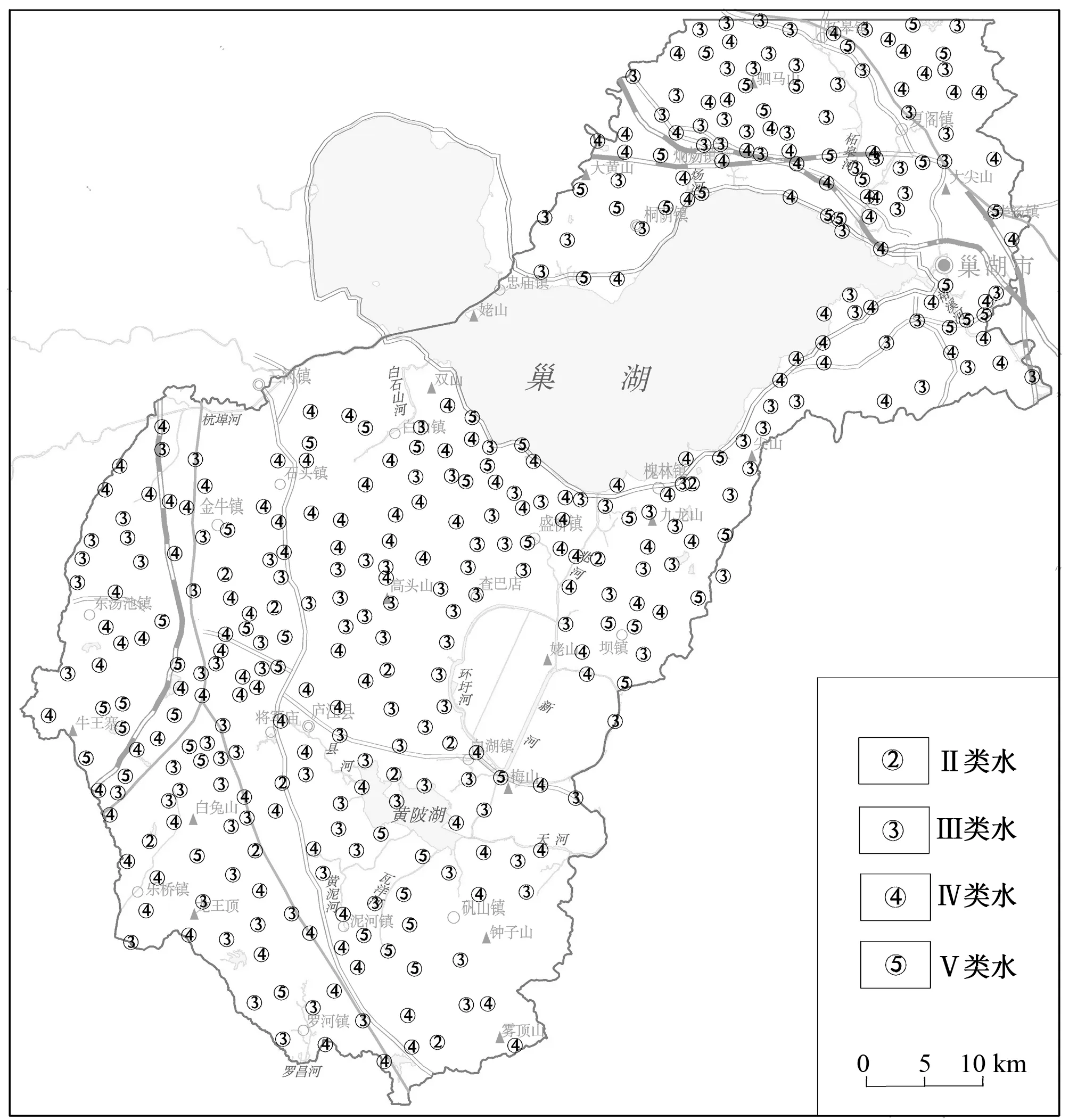

2.4 综合质量评价

总体上看,研究区内浅层地下水质量一般。全区Ⅰ类水不存在;适用于各种用途的Ⅱ类水仅占2.94%;适用于生活用水的Ⅲ类水所占的比例最大,为40.91%;Ⅳ类水所占比例次之,为38.77%,需适当处理后方可作为生活饮用水;Ⅴ类水所占比例为17.38%,不宜作为生活用水。超Ⅲ类水的影响指标一般为1或2项,所占比例超过90%,3项或4项约为8%,超过4项的不足2%。地下水水质受原生及人为污染的影响,较为复杂,同时与采样井周围环境有关,具偶然性。

从平面分布上看(见图2),Ⅱ类水零星分布于巢湖以南的槐林、盛桥、白湖、冶父镇等丘陵和波状平原区;Ⅲ类水分布较为广泛,除柘皋河、裕溪河和白石山河等河谷平原、庐江西部的低山丘陵区和南部的火山岩盆地外,其他地区均有分布;Ⅳ类水广泛分布于全区,分布较散且面积广;Ⅴ类水主要分布于裕溪河、柘皋河、白石山河等河谷平原、柯坦-金牛和矾山镇一带的山前平原。

图2 地下水质量综合评价图

总体上,巢湖以南水质优于以北地区,人类工程活动强烈地区水质劣于较轻区;无矿山分布的丘陵区由于径流条件好,水质多以Ⅲ类水为主,南部火山岩分布的丘陵区由于采矿活动等,水质较差;河谷平原区,富水性相对好,地下水交替强烈,但由于受原生环境异常导致铁、锰、砷含量较高,水质以Ⅳ和Ⅴ类水为主,环巢湖周围由于地下水径流弱、交替慢,水质也较差;波状平原区由于地形的切割,形成了若干个局部水流系统,富水性总体差,地下水质复杂,类型较多。

3 影响因素解析

地下水是复杂的溶液,所含化学指标含量受地质营力和人类活动双重影响。采用单指标和综合质量评价结果,还不能全面反映出影响地下水质量的具体指标和化学物质的来源。本文主要通过分类指标影响程度、单指标贡献率[10,11]和去除主要原生影响指标后地下水质量综合评价3个方面,分析识别影响地下水质量的主要影响因素。

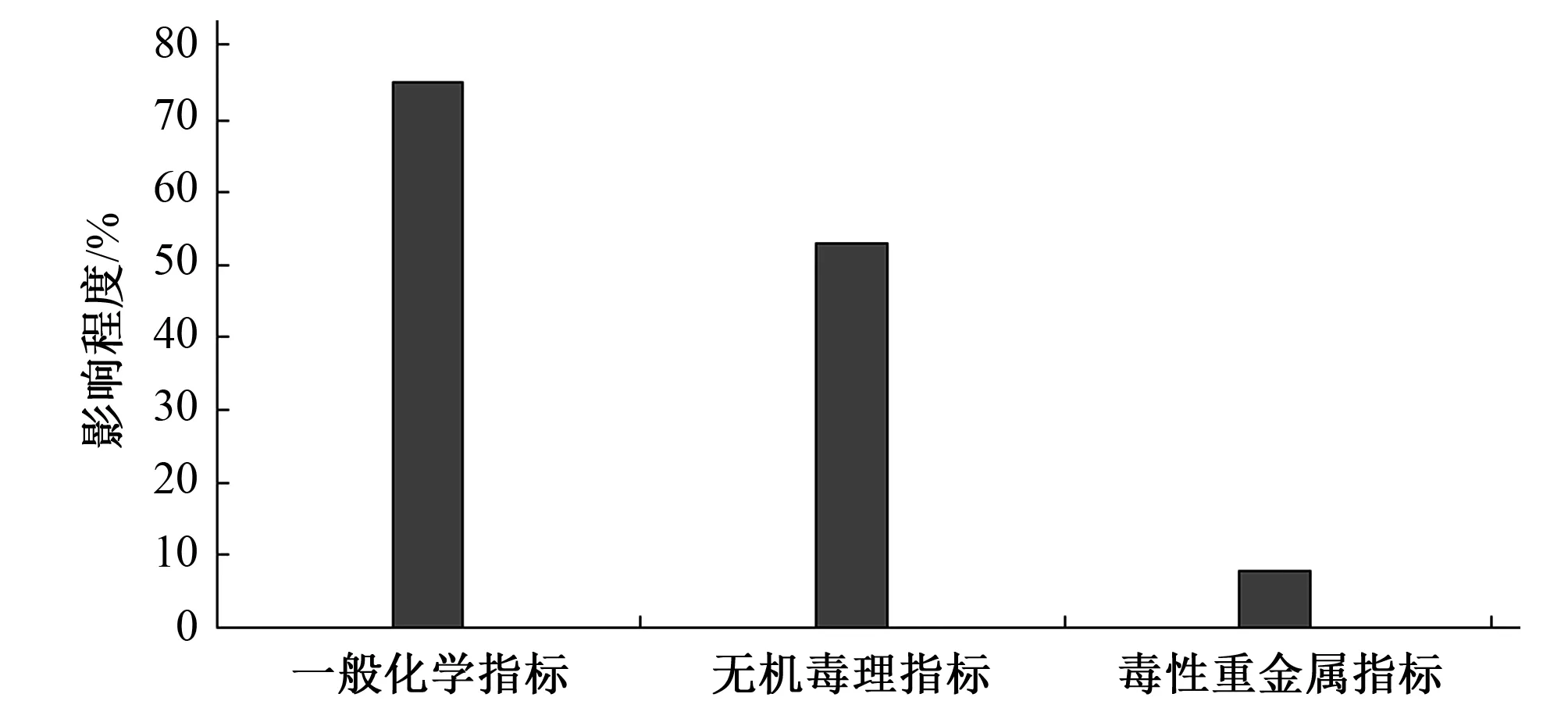

3.1 分类指标影响程度

为区别不同类型指标对地下水质量的影响程度,将地下水测试指标分为一般化学指标、无机毒理指标和毒性重金属指标三类(见表1)。分类指标影响程度(I分)定义为分类指标中超过Ⅲ类水的个数(N分)与总超Ⅲ类水的个数(N总)之比,计算公式为:I分=(N分/N总)×100%。评价结果表明,影响程度最大的为一般化学指标,影响程度达75.24%,其次为无机毒理指标,影响程度为52.86%,毒性重金属指标影响程度最低,仅为7.62%(见图3)。

图3 分类指标对地下水质量的影响程度

3.2 单指标贡献率

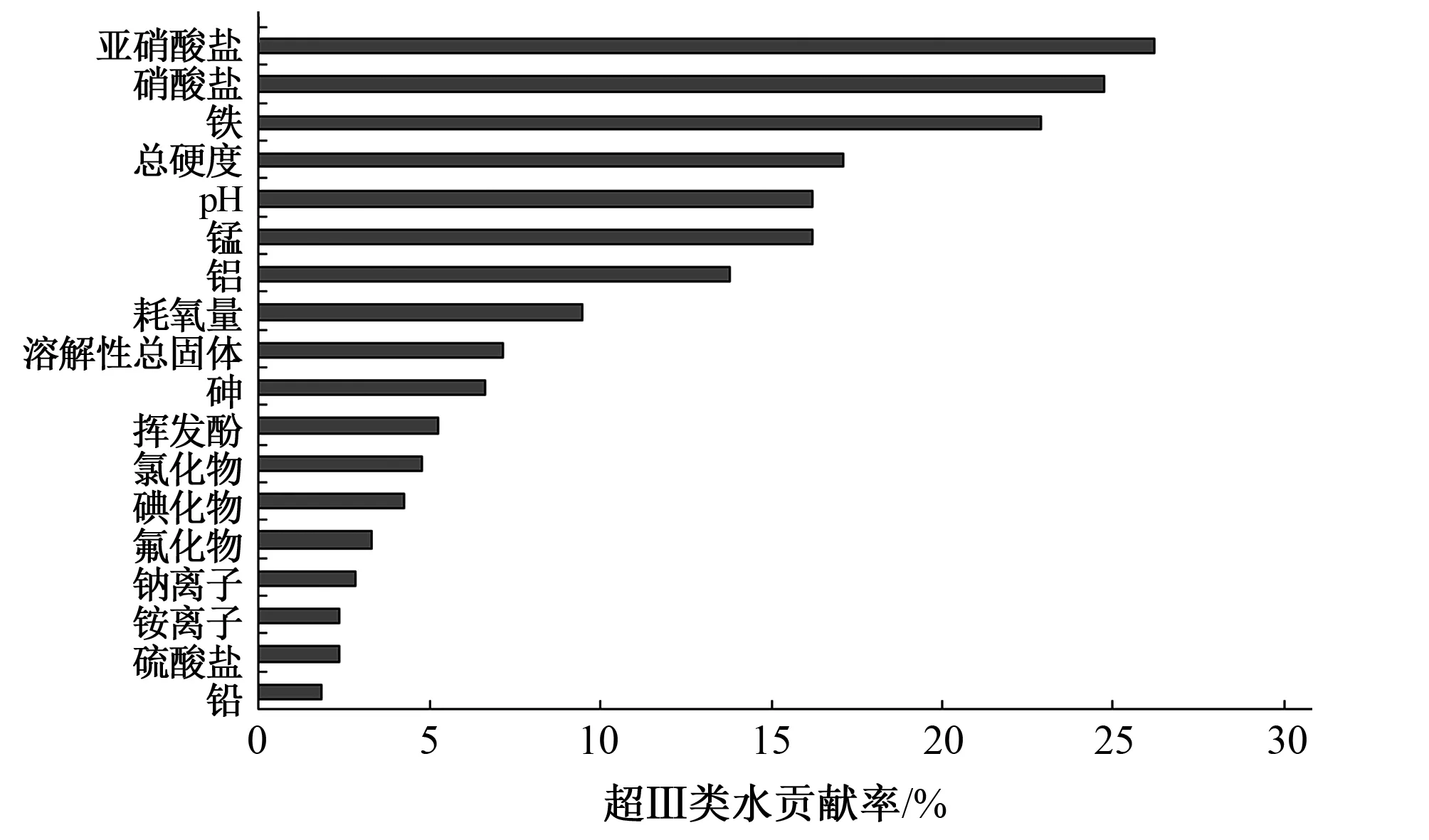

超Ⅲ类水单指标贡献率(C单)定义为地下水中某指标超Ⅲ类水的个数(N单)与总超Ⅲ类水个数(N总)之比,计算公式为:C单=(N单/N总)×100%。 研究区内,浅层地下水超Ⅲ类水单指标贡献率最大的为亚硝酸盐,达26.19%,其次为硝酸盐、铁、总硬度、pH、锰、铝、耗氧量、溶解性总固体、砷和挥发酚,贡献率分别为24.76%、22.86%、17.14%、16.19%、13.81%、9.52%、7.14%、6.67%和5.24%,其余各单指标贡献率均不足5%(见图4)。

图4 超Ⅲ类地下水单指标贡献率统计图

在影响地下水质量的超Ⅲ类水单指标中,硝酸盐、亚硝酸盐、氨离子、铅、耗氧量等为人类活动产生的次生污染指标,尤其是亚硝酸盐、硝酸盐对超Ⅲ类水贡献率较高,次生污染指标的贡献率之和达62%以上,反映区内浅层地下水已经明显受到人类活动的影响。铁、锰、砷、碘化物、钠离子等属地下水中的原生指标,受天然地质背景控制,铁、锰对地下水质量影响较大。溶解性总固体、总硬度、氯化物和pH受人类活动和天然背景的共同作用,对地下水质量有一定的影响。统计表明,Ⅴ类水中硝酸盐、亚硝酸盐等次生污染指标贡献率大于其在Ⅳ类水中的贡献率,说明Ⅴ类地下水的形成与人类活动的关系更为密切。总体上看,合肥环巢湖地区浅层地下水质量受到天然地质背景产生的原生指标和人类活动产生的次级污染指标共同作用。

3.3 去除主要原生指标后地下水综合质量评价结果

剔除铁、锰、铝、总硬度、溶解性总固体等由于原生地质背景地质异常指标外,对地下水综合质量重新进行评价,其结果为:Ⅰ类水仍缺失,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ类水所含比例分别为5.34%、52.14%、32.62%和9.90%。与原评价结果相比,Ⅲ类水增加的比例最大,Ⅴ类水减少的比例最大,Ⅱ和Ⅳ类水所占比例变化相对较小。平面分布上,巢湖以北地下水质量变化不大,主要集中巢湖以南地区;Ⅲ类水在庐江县的南部大面积增加,Ⅳ类水减少点主要集中在庐江县南部和西部金牛镇一带。

4 结 语

(1)合肥环巢湖地区浅层地下水质量一般,可直接饮用的Ⅰ~Ⅲ类水所占比例为43.85%,经适当处理可饮用的Ⅳ类水所占比例为38.77%,不宜直接饮用的Ⅴ类水所占的比例为17.38%。影响地下水质量的主要指标为亚硝酸盐、硝酸盐、铁、总硬度、锰和耗氧量。

(2)分类指标影响程度评价中,一般化学指标对地下水质量影响程度最大,达75.24%;超Ⅲ类水单指标贡献率最大为亚硝酸盐,为24.76%,其次为硝酸盐、铁、总硬度、pH等,次生污染指标贡献率之和达62%以上,反映区内浅层地下水质量受天然地质背景产生的原生指标和人类活动产生的次级污染指标共同作用;剔除原生异常指标外,地下水综合质量有所好转,Ⅲ类水增加比例最大,Ⅳ类水减少的比例最大。

(3)区内地下水质量影响因素较多,水质较为复杂,进一步开展地下水质量监测和污染物来源研究,对保障农村分散供水安全和环巢湖地区环境保护具有重要的意义。