行人仿真在城市轨道交通换乘站客运现状评价中的应用

2018-08-28陈明钿郑宣传高国飞

陈明钿,郑宣传,高国飞

(北京城建设计发展集团股份有限公司,北京 100037)

我国城市轨道交通发展迅猛,同时客流需求持续激增[1],城市轨道交通系统的客流供需矛盾日益凸显。由于换乘站内客流结构复杂[2],动态性和随机性强,其客流组织问题和隐患尤为突出。因此,有必要对城市轨道交通换乘站客流组织及设施设备布局现状进行评价,一方面有助于优化换乘站与线路的客运组织方案,另一方面可为换乘站升级改造提供客流依据。由于行人仿真具有直观性、经济性、高效性等特点,近年来已逐渐被广泛应用于国内城市轨道交通换乘站设计方案评价中[2-10],例如,余晶[2]采用行人仿真软件Legion对地铁佛山西站方案进行动态仿真模拟,为设计和优化车站空间布局、设施设置和车站客运组织提供了直观的参考依据。但是,目前已有研究对于换乘站客运现状评价中的行人仿真应用较少。本文采用行人仿真软件Legion,通过对实际案例沈阳地铁青年大街站建立行人仿真模型,对其设施布局和客运组织现状进行评价分析,为车站改造及客运组织优化提供参考。

1 青年大街站概况

青年大街站为沈阳地铁1、2号线换乘站,其中1号线(M1)为东西走向,2号线(M2)为南北走向。车站采用岛侧十字节点换乘(上侧下岛),2号线为侧式站台,1号线为岛式站台。车站地下共分2层,其中地下一层为共用站厅层及2号线站台层,地下二层为1号线站台层。受周边环境控制,两线车站有效站台位置固定。车站在四个象限分别设置了4处车站进出口。两线车站通过地下一层的四条换乘通道及节点处两站台之间的换乘楼梯连接,实现单向换乘功能。车站的客流组织流线如图1所示。

图1 青年大街站客流组织流线示意图Fig.1 Diagram of passenger flow lines in Qingniandajie Station

由于青年大街站为沈阳地铁唯一的换乘站,每天承载大量换乘客流的出行需求。目前该站日均进站量为2.28万人次,日均换乘量为18万人次,高峰小时及全日换乘客流均已达初设阶段远期预测客流的15倍。由于该站设计之初的预测客流与实际开通后的运营客流偏差较大,导致目前车站拥挤状况突出,容易出现影响运营安全的问题。

2 仿真内容及参数设置

本文所采用的行人仿真软件为Legion SpaceWorks,该软件被业内认为是目前最有效的行人仿真与分析工具[2, 11-12],其核心模型是由Still提出的基于智能体(Agent)的基础模型[13]。其中行人行为模型的参数标定,Legion公司通过大量的调研数据和仿真测试,包括其软件在国内的一些应用项目,已经取得了良好的效果,并且实现了模型参数“本地化”,如图2所示。

图2 行人自由流速度参数“本地化”Fig.2 "Localization" of the velocity parameter of free flow of pedestrians

本次仿真的主要目的为通过评估青年大街站的客运现状,找出运营组织的薄弱环节、潜在安全隐患,仿真范围为青年大街站内的交通功能空间(乘客公共活动区域)。

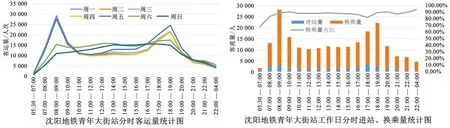

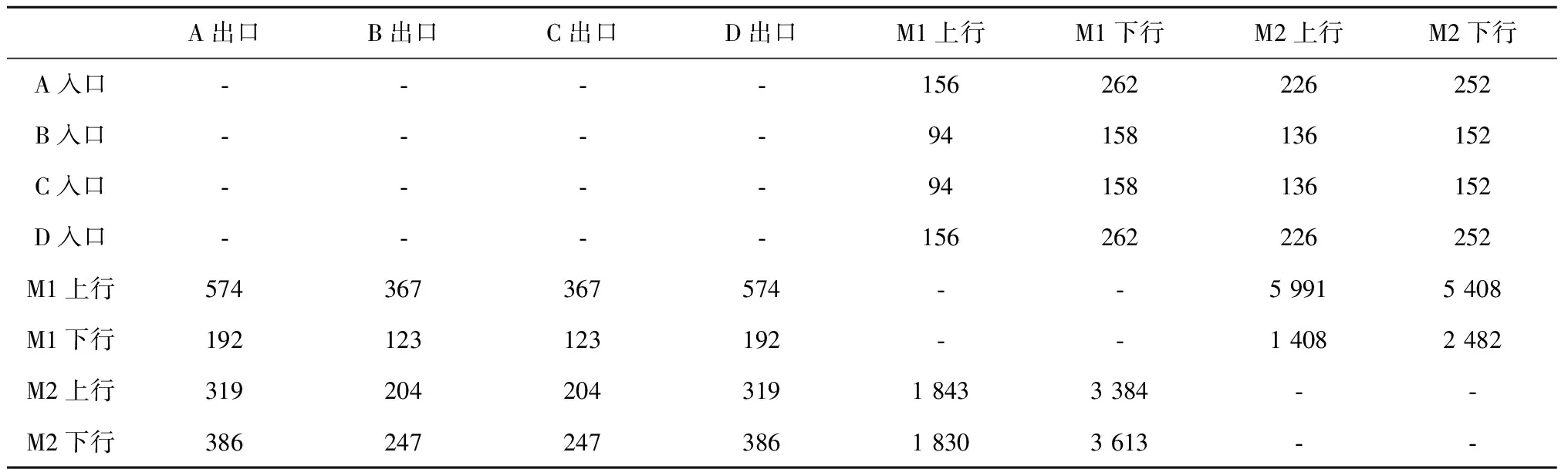

根据沈阳地铁青年大街站2017年3月份客流数据的分时统计分析结果(图3),青年大街站工作日各时段客流结构基本相同,均以换乘客流为主,工作日分时换乘客流量基本占总客运量的80%以上,且站内客流量最大的时段为周一早高峰(8:00—9:00),客流量达到了30 000人/h左右。由于该时段最能突出反映青年大街站内换乘客流与换乘设施间的供给矛盾,因此确定对早高峰8:00—9:00时段进行仿真分析,并选取某周一早上8:00—9:00间的客流数据作为模型的客流输入参数,站内客流OD如表1所示。其中,超高峰时段为8:00—8:15,超高峰系数为1.28。

图3 沈阳地铁青年大街站分时客流统计结果Fig.3 Passenger flow statistics of Qingniandajie Station in Shenyang Metro

表1 青年大街站内客流OD数据表Table 1 OD data sheet of passenger flow in Qingniandajie Station

根据沈阳地铁提供的1、2号线原始票卡数据、CCTV监控视频等资料,经统计、分析得到的青年大街站早高峰乘客特性参数如下:(1)票种比例:一卡通70%,单程票30%;(2)购票方式比例:自动售票机60%,人工售票40%;(3)安检比例:安检80%,不安检20%;(4)下行楼扶梯选择比例:扶梯52%,楼梯48%;(5)上行楼扶梯选择比例:扶梯90%,楼梯10%。

目前1号线及2号线均采用B型车6节编组形式,工作日1号线早高峰行车间隔达到255 s,2号线早高峰行车间隔为280~333 s;1号线早高峰发车14对,2号线早高峰发车11对;两线在青年大街站均停站60 s。仿真模型中的列车到达间隔按现行周一早高峰的列车运行图方案确定。乘客在售、检票口(机)的延误时间参照地铁车站建筑设计规范与实际调研最大通行能力取值,如表2所示。

表2 售检票口(机)延误时间分布Table 2 Delay time distribution of ticket entrances (machines)

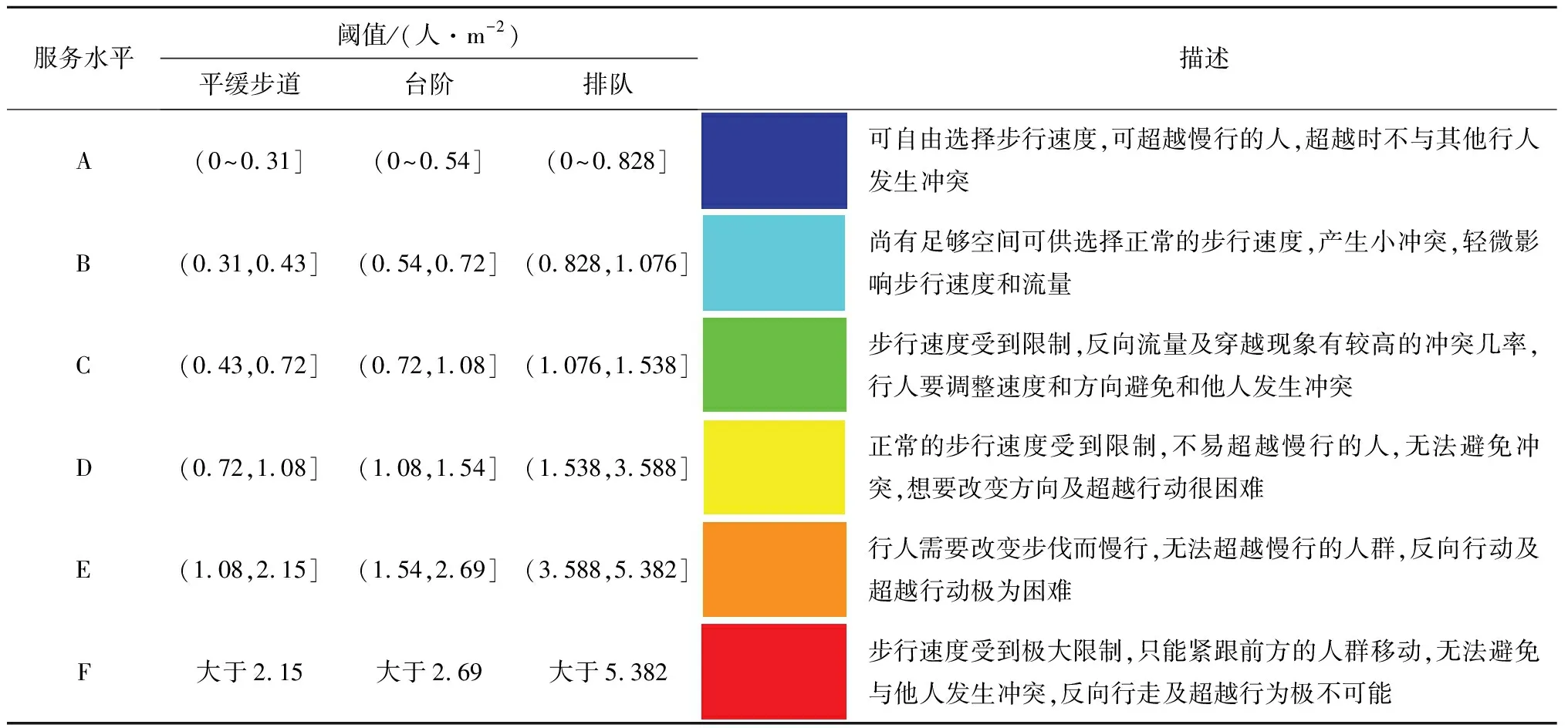

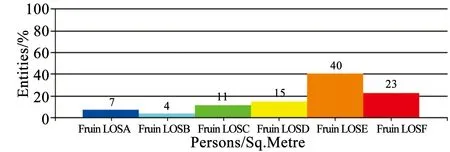

由于在地铁的客流集散过程中,特别是由于下车客流的集中到达,在站台和楼、扶梯等节点出现瞬间的高密度人流属于比较正常的现象,所以在评价过程中更多地使用平均密度和高密度持续时间更能体现节点潜在的安全隐患。对于客流密度分级服务水平评价,本文采用国际上较为通用的Fruin服务水平评价标准[14],如表3所示。

表3 Fruin服务水平分级及描述表Table 3 Fruin service level classification and description table

3 仿真结果分析

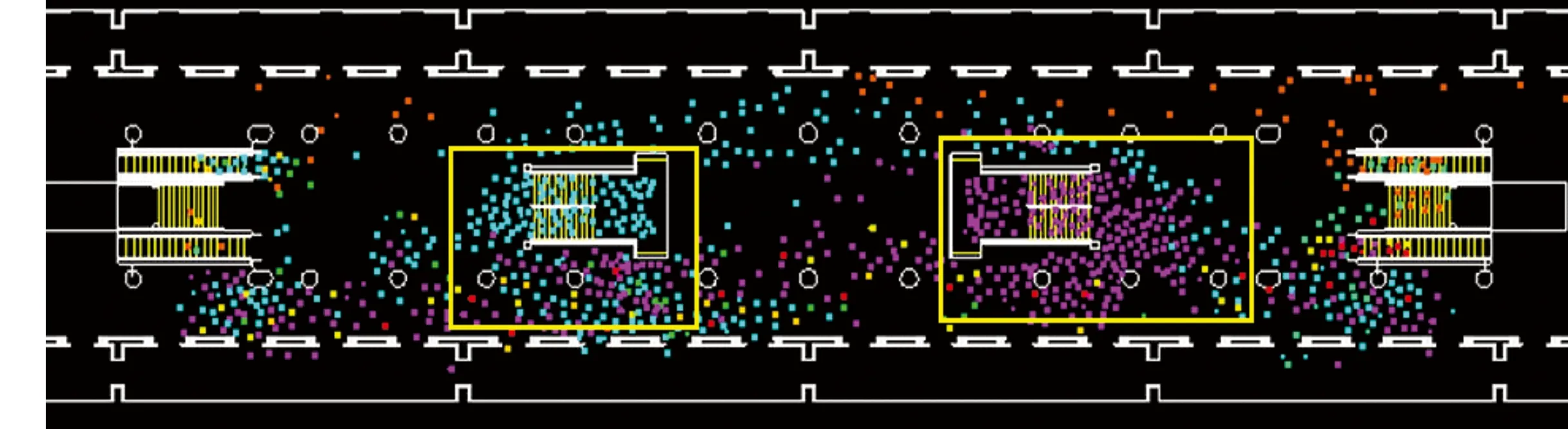

3.1 车站整体分析

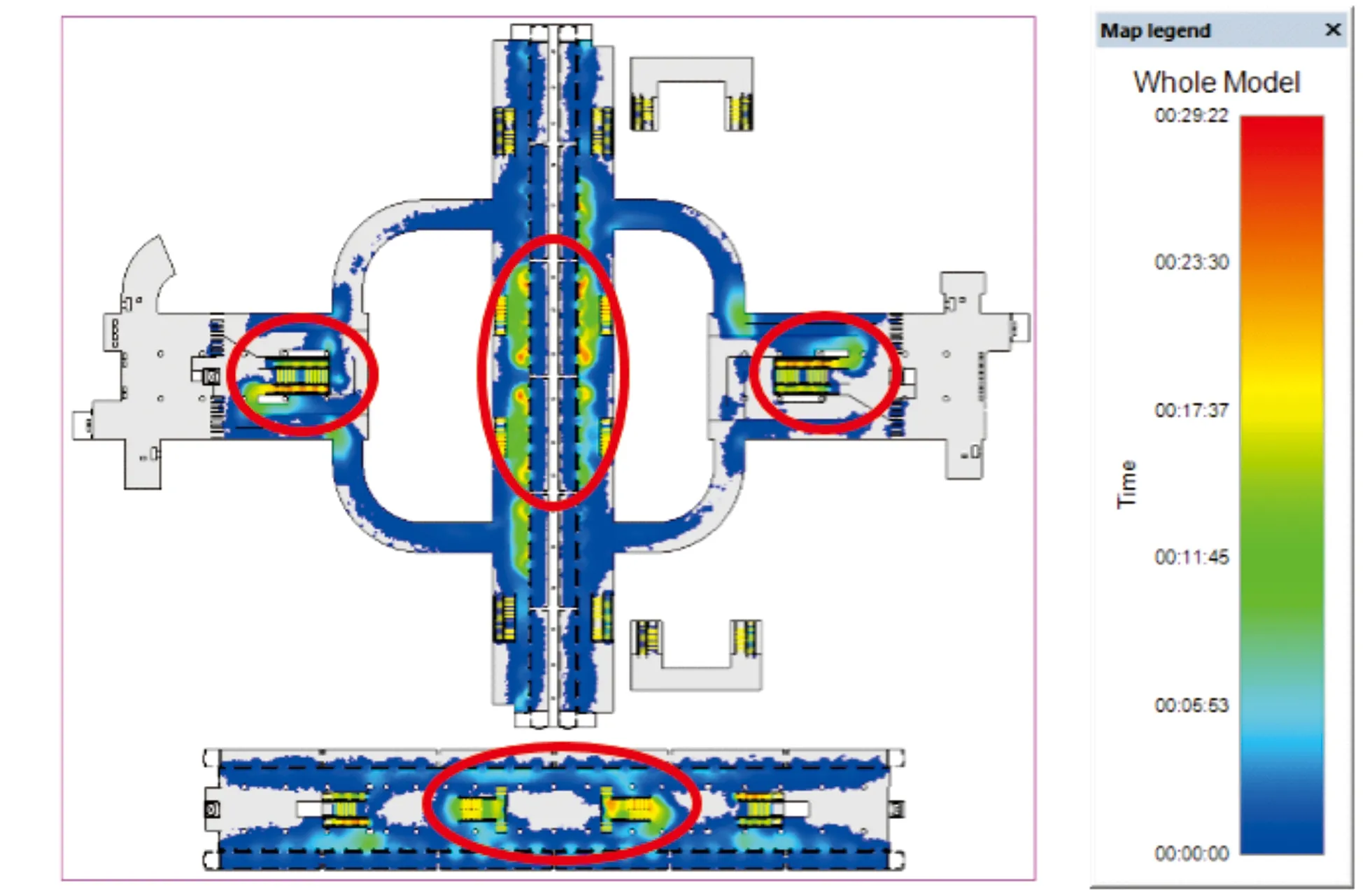

青年大街站整体平均密度为1.44人/m2(E级),整体密度最大值达到2.45人/m2(F级)。除了站厅非付费区外,车站早高峰整体客流密度较大,整体服务水平较低,参见图4,5。服务水平在E级(密度大于1人/m2)的乘客占所有乘客的63%,其中23%的乘客达到了F级(密度大于2人/m2),存在较大客流风险。

图4 青年大街站整体平均密度分布图Fig.4 Mean density distribution map of Qingniandajie Station

图5 青年大街站整体服务水平分布图Fig.5 Overall service level distribution map of Qingniandajie Station

图6为车站整体高密度持续时间分布图,可知东西两侧站厅换乘楼扶梯、站台节点换乘楼扶梯周围区域高密度(2人/m2)持续时间均达到10 min以上,是整个车站的拥挤点和能力瓶颈区域。

图6 青年大街站高密度持续时间分布图Fig.6 High density duration distribution map of Qingniandajie Station

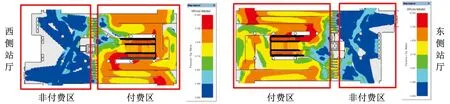

3.2 站厅区域分析

站厅的非付费区和付费区的客流密度区别明显,非付费区平均客流密度为0.22人/m2,而付费区为1.21人/m2,客流密度相差5.5倍,参见图7。非付费区处于服务水平E级以下(大于1.08人/m2)的乘客占比仅1%,而付费区处于服务水平E级以下(大于1.08人/m2)的乘客占比高达59%,乘客在付费区内行走舒适度较低。其原因在于该站高峰时段以换乘客流为主(换乘比例达90%),2号线换乘1号线客流需经站厅付费区换乘,导致付费区整体客流密度大。

图7 站厅平均密度分布图Fig.7 The average density distribution map of the station halls

付费区内的楼扶梯以及部分拐角处为西侧站厅的瓶颈区域,平均密度出现红色(F级)区域,其原因在于限流围栏、立柱存在导致通道宽度变小,通行能力降低,且楼扶梯是通行能力的瓶颈点。东侧站厅客流密度分布情况与之相同。

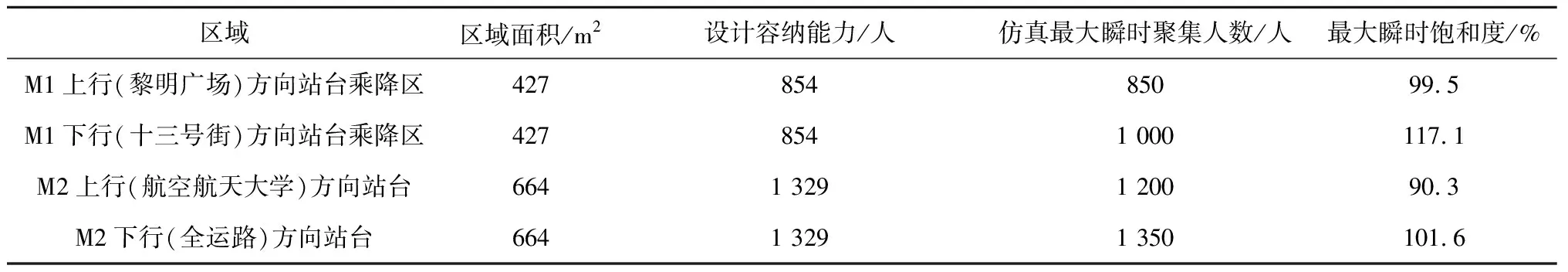

3.3 站台区域分析

1号线站台区域整体平均密度为0.85人/m2。站台总体客流分布不均匀,表现为乘降区及楼扶梯等候区密度大,其他区域密度小。站台乘降区域处于D级以下服务水平(大于1.54人/m2)的乘客占比为33%,服务水平适中。站台中部及东西两端的等候区域客流密度较低,尚未充分利用,建议可考虑适当增加该区域的空间利用率。

2号线站台区域整体密度较大,平均密度达到1.26人/m2。站台区域处于D级及D级服务水平以下(大于1.54人/m2)的乘客占比为51%,服务水平一般。站台两端的过轨楼扶梯(一楼一扶)客流密度低,且减小了2号线站台两端乘降区域宽度,降低了该区域的服务水平。

表4为站台容纳能力的计算结果,可以看出,1号线站台乘降区处于饱和状态,但由于1号线为岛式站台,高峰时上下行乘客可以共用站台等候区域,且该区域的能力利用率低,因此1号线站台整体能力还有一定富余;2号线站台区域已经接近饱和状态,且为侧式站台,没有多余可利用的空间,容纳能力比较紧张,在乘客上下车时有较大的客流风险。

表4 站台容纳能力计算结果Table 4 Calculation results of the capacity of platforms

3.4 楼扶梯排队区域分析

西侧站厅楼扶梯平均密度1.16人/m2,最高密度3.03人/m2;东侧站厅楼扶梯平均密度1.17人/m2,最高密度2.99人/m2。站厅东、西侧楼扶梯的服务水平均较差,服务水平处于E级以下(大于1.54人/m2)乘客占总人数的67.5%,尤其是下行扶梯及其排队区域以及其侧前方立柱与围栏之间的狭窄区域,高峰时排队较为严重,易造成拥挤。

1号线换乘2号线楼梯中,西侧楼梯平均密度1.20 人/m2,最高密度3.08 人/m2;东侧楼梯平均密度1.38 人/m2,最高密度3.36 人/m2;最大密度均超过了3 人/m2,排队严重,安全隐患较大。两部楼梯的服务水平均较差,服务水平处于E级以下(大于1.54 人/m2)乘客占总人数的80%。

相比于站厅楼扶梯和1号线换乘2号线楼梯,2号线站台四部过轨楼梯的客流密度较低,服务水平均在C级,空间利用率较低。

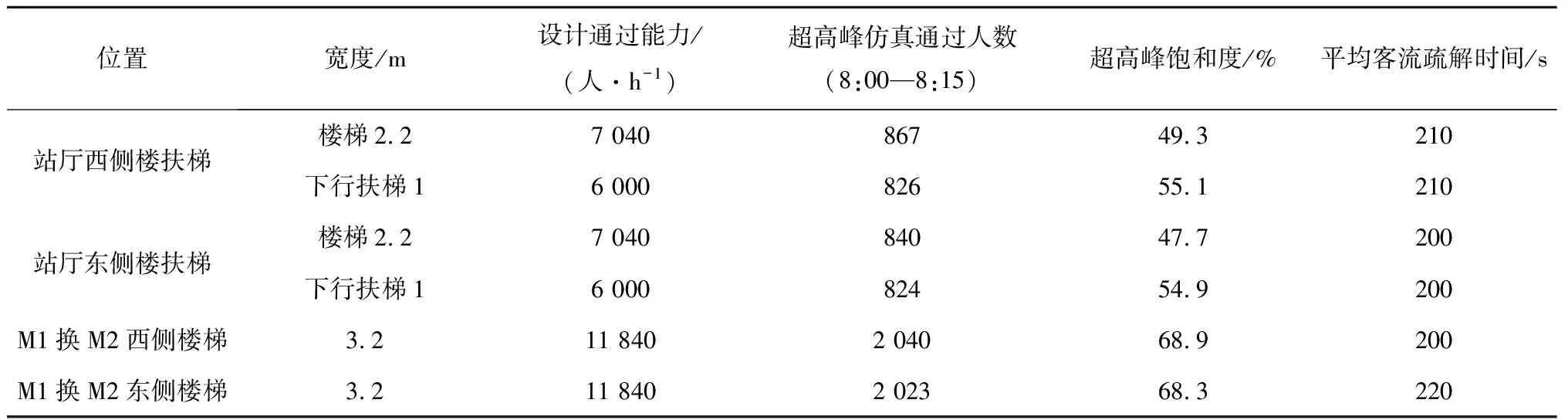

各换乘楼扶梯的通过能力计算结果如表5所示,可以看出,几组楼扶梯的超高峰饱和度较高,平均在50%以上,尤其是M1换M2的两组楼梯,饱和度达到了65%左右。客流疏解时间较长,平均都在200 s以上,但小于列车的最小发车间隔(255 s),能够随时间周期性消散,不存在客流滞留积聚的风险。

表5 换乘楼扶梯通过能力计算结果Table 5 Calculation results of the carrying capacity of transfer stairs and escalators

3.5 换乘通道区域分析

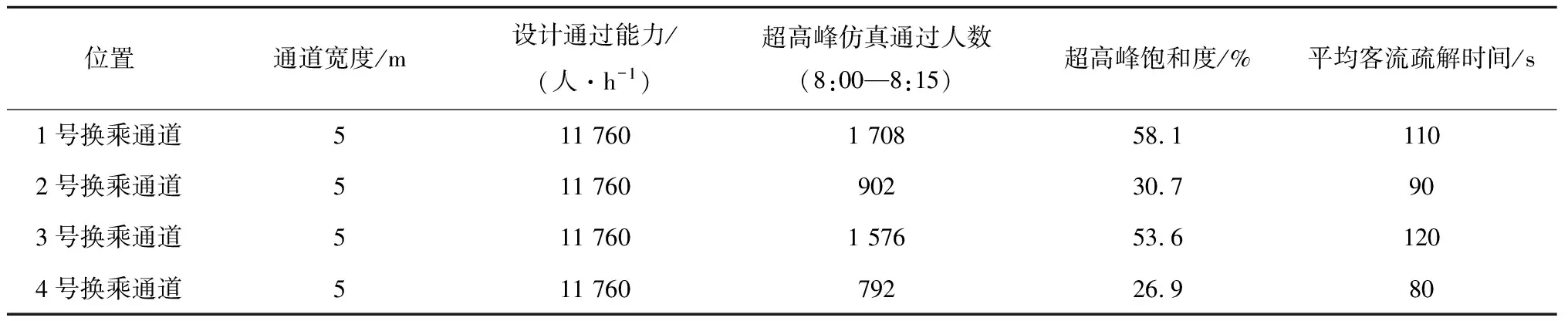

1号(东北角)、3号(西南角)换乘通道的平均客流密度约为0.6人/m2,最大客流密度达到2.5人/m2左右;2号(西北角)、4号(东南角)换乘通道的平均客流密度小于0.4人/m2,最大客流密度小于1.75人/m2,比1、3号换乘通道密度小。通道服务水平处于E级以下(大于1.08人/m2)的乘客均占60%左右,服务水平一般。

换乘通道的通过能力计算结果如表6所示,换乘通道的总体能力基本满足高峰客流的需求,尤其是2、4号换乘通道的能力利用率较低,平均在31%以下;通道内客流能够随时间周期性疏散,疏解时间在2 min以内,不存在累加积聚的危险。因此换乘通道存在一定的能力富余空间,并非青年大街站的换乘瓶颈点。

表6 换乘通道通过能力计算结果Table 6 Calculation results of the carrying capacity of the transfer channels

3.6 车站流线组织分析

目前,该站的客流流线组织比较合理,冲突点较少。1号线换2号线客流采用站台中部楼梯换乘;2号线换1号线客流通过站厅进行换乘,换乘客流不存在交叉对冲。通过在站厅设置限流围栏进行客流缓冲,一定程度上缓解2号线换1号线客流对站厅的楼扶梯客流冲击,延缓换乘客流对1号线站台的冲击。但高峰期,由于1号线换2号线通过楼扶梯直接换乘,缺乏缓冲区域,容易在楼梯口处形成客流堆积,形成高密度区域(图8);对于1号线站台存在一定的安全隐患。目前2号线的部分进站客流,与2号线换1号线及出站客流需共用换乘通道,会造成短时的客流对向冲突;现若将部分1号线换2号线客流引导至站厅换乘,则会加剧对冲客流的冲突,导致通道能力的下降(图9)。由于换乘通道的能力较为富裕,因此可在通道内设置导流护栏,该措施能够避免对向行人冲突,提高通行效率[15]。

图8 M1站台换乘楼梯客流堆积现象Fig.8 Passenger flow accumulation on transfer stairs of M1 platform

图9 换乘通道内的客流冲突Fig.9 Passenger flow conflicts in transfer corridors

4 车站拥挤成因分析

4.1 设计阶段预测换乘量偏低,而实际换乘压力巨大

目前沈阳地铁线网运营的仅有2条线,且1号线及2号线仅有唯一的换乘站,线网结构尚未成熟。该站设计初的远期(2035年)早高峰预测换乘量只有2 000多人次,全日换乘客流约2.5万人次;而现状(2017年4月17日)仅早高峰小时的换乘量为2.6万人次,是设计初预测的远期早高峰换乘量的12.5倍,甚至高于北京最拥挤的两线换乘站——国贸站的换乘量(2.2万人次),换乘压力巨大。由于该站总体的设计依据为当时的客流预测数据,因此车站的规模并不大,只有上下两层,两条线路共用站厅,且采用岛侧式十字节点换乘方式,难以适应大客流冲击,导致目前站台及设施设备能力紧张的情况。

4.2 发车间隔大,高峰运能略显不足

目前沈阳地铁1号线的最小发车间隔是255 s,2号线的最小发车间隔是280 s。线路设计阶段,1、2号线的初、近、远期采用大小交路套跑的方式分别开行12、18、30对列车。目前青年大街站的运营客流已达远期设计客流规模,但行车方案仍采用初期的规模配置,两条线路均采用单一大交路运行,早高峰1号线实际发车14对,2号线发车11对,因此导致高峰期运力紧张,站台客流压力大。

4.3 车站换乘设施等瓶颈区域空间紧张

由于青年大街站2号线为侧式站台,且站台宽度有限(两侧均为6 m,最窄处仅有2.4 m),因此导致站台容纳能力有限(按2人/m2计算能容纳1 329人)。大量候车乘客进入站台导致整体密度偏大,尤其是在列车到达后、乘客上下车的瞬间,站台的最大瞬时客流饱和度接近100%,几乎没有多余的容纳空间,具有一定的客流风险。

另外,由于1号线换2号线的方式为“台-梯-台”的节点换乘,换乘环节中唯一的换乘楼梯宽度有限(3.2 m),缺少客流缓冲区域,容易造成换乘设施起点处人员堆积密度较大,且需要较长时间(210 s左右)才能消散完毕。若2号线站台乘客数量饱和,则换乘的乘客只能站在楼梯上排队等待换乘,不利于疏导客流,存在安全隐患。

5 改进措施

5.1 线路运营调节方面

压缩1、2号线高峰小时发车间隔。由于沈阳地铁1、2号线的换乘客流需求巨大,而线路运能却明显不足,运力与运能间的不匹配导致了换乘节点上的乘客滞留,是造成青年大街站内整体客流密度大、服务水平低的根本原因。因此,通过压缩发车间隔来提高线路运能,是降低青年大街站客流密度、提高站内设施服务水平的最有效手段。

压缩发车间隔的可用措施包括实行大小交路套跑、增配车辆等,具体措施的可行性需结合线路运营条件深入分析,本文中不作具体分析。

5.2 车站土建改造方面

若短期内无法提高1、2号线的运能,则可以考虑青年大街站的土建改造措施,以达到提高站内瓶颈设施能力、一定程度上缓解客流风险的目的。具体的改造建议包括以下几点:

(1)适当扩大东西两侧站厅付费区的面积。在有条件的情况下可将原非付费区改为付费区,同时增加外扩厅作为非付费区,这样付费区可增加近2/5的面积;同时通过重新设计站厅的限流围栏,合理组织进、出站和换乘流线,提高站厅的空间利用率和均衡性。

(2)适当增加2号线站台的局部宽度,增加其容纳面积。例如,站台南北两侧的4组过轨楼扶梯,由于通过客流量小、客流密度低、空间利用率低,将一楼一扶组合改成一部楼梯后,该处站台宽度可增加1.875 m,面积可增加15.8 m2左右,4组楼扶梯共可增加126人的容纳能力;还可以取消站台中部的换乘楼梯,该处站台宽度可增加2.3 m,面积可增加15.6 m2,4部楼梯共可增加125人的容纳能力,但该措施同时需要措施(3)共同配合。

(3)增大乘客的换乘走行距离。取消1号线换2号线的换乘节点楼梯后,将换乘客流从1号线站台引导至站厅,再将客流从站厅引导至换乘通道进行换乘,减缓客流对换乘设施的短时客流冲击,减缓客流对站台的客流冲击。但该措施提高了站厅两侧楼扶梯的压力,因此可在措施(1)的基础上在新付费区新增一组通向1号线站台的楼扶梯,既缓解原楼扶梯的压力,同时可增加1号线换2号线的换乘能力。

6 结语

通过行人仿真对城市轨道换乘站客流组织及设施设备布局现状进行评价,有助于优化换乘站与线路的客运组织方案,同时为换乘站升级改造提供客流依据。本文运用Legion行人仿真软件对沈阳地铁青年大街站的客运组织和设施布局现状进行了仿真实例评价分析研究。评价结果表明,青年大街站早高峰整体服务水平较低,其客流瓶颈区域集中在四部换乘楼扶梯和站台区域。

本研究采用了服务水平、设施能力和客流疏解时间等指标进行评价,但这些指标并不能完全反映城市轨道交通换乘站的客运现状,还需要结合行人仿真之外的方法和工具,从换乘站的能力适应性、短时冲击性、舒适便捷性、疏散安全性、运营经济性等方面入手,形成完整的换乘站运营评价指标体系,对换乘站进行全面、客观的评价,这也是今后研究的改进方向。