基于强度折减法的抗滑桩桩位优化设计研究

2018-08-27李国

李 国

(山西省交通规划勘察设计院,山西 太原 030012)

0 引言

抗滑桩是一种常见的边坡加固处置措施。抗滑桩是利用桩埋入稳固的土层内,使其承受滑体的部分下滑力,并将其传递到下部稳固土体中,以起到稳固滑体的作用。不同的桩体埋设位置会引起桩-土-边坡体系不同的应力应变响应,从而影响边坡的加固效果。对于抗滑桩的最优埋设位置,虽然有学者进行了大量的研究工作,但仍存在较大分歧。例如雷文杰,郑颖人[1]等研究发现抗滑桩位于斜坡中部时斜坡的安全系数最高,靠近两端时斜坡的安全系数变化规律相同;戴自航[2]等认为抗滑桩埋设于边坡下部时加固效果最好。杨光华[3]等基于变模量弹塑性模型强度折减法研究发现抗滑桩设置于滑坡体中位移最大的地方可以得到最大的安全系数等。

目前,在工程设计中往往将抗滑桩布设于滑坡推力较小且滑体较薄处[4],主要是依据剩余下滑力曲线,在剩余下滑力减小,即阻滑段布桩[5-6]。但实际工程中滑坡体体积较大,阻滑段较长,抗滑桩布设位置存在一定随意性。本文结合某高速公路滑坡处治工程,通过有限元计算分析不同加固位置抗滑桩对滑体的加固效果,从而选择出合理的加固位置,为本工程的优化设计提供理论依据。

1 工程概况

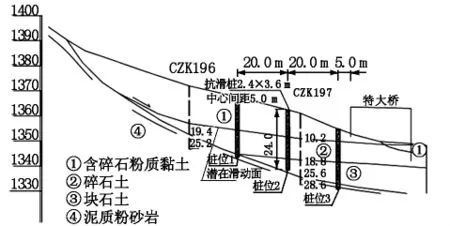

本文以某拟建高速公路滑坡处治工程为例。如图1所示,滑坡周界清楚,横向平均宽约220 m,轴向长约340 m,滑坡体厚15~50 m,总体积约208×104m3,滑动方向约310°,属中型深层滑坡。滑体主要由可塑-硬塑状粉质黏土(含角砾及碎石)构成。经现场调查显示该滑坡为一处古滑坡,目前处于滑带固结阶段,未见明显开裂变形的迹象。但若经开挖扰动或遇雨及强震时,有再次复活的可能。高速公路拟以桥梁方式自滑坡前缘通过,桥梁墩台工程开挖形成临空面后,遇雨季降水量充分,滑坡体易沿坡面向墩台受力增大或产生滑移。因此,该滑坡的治理势在必行,根据现场实际情况,提出了以单排抗滑桩为主的治理措施。

图1 滑坡全貌图

2 抗滑桩加固边坡的数值模型

为更好地模拟实际情况,边坡模型采用地勘提供的地质坡面图,尺寸为150 m(长)×70 m(高),如图2所示。抗滑桩采用C25混凝土,桩长为24 m,断面为2.4 m×3.6 m的矩形截面,桩间距为5 m。本文采用MIDAS/GTS软件进行数值模拟,其中边坡土体使用实体单元模拟,土体本构模型采用修正摩尔-库仑模型,抗滑桩使用一维梁单元模拟,采用线弹性本构关系。根据地勘资料,抗滑桩及各土层物理力学参数相关参数见表1。结合实际情况施加如下边界条件:边面无任何约束;两侧边界添加水平向约束;底部边界添加水平和竖向约束。具体边坡模型如图3所示。

图2 滑坡剖面图

图3 有限元模型

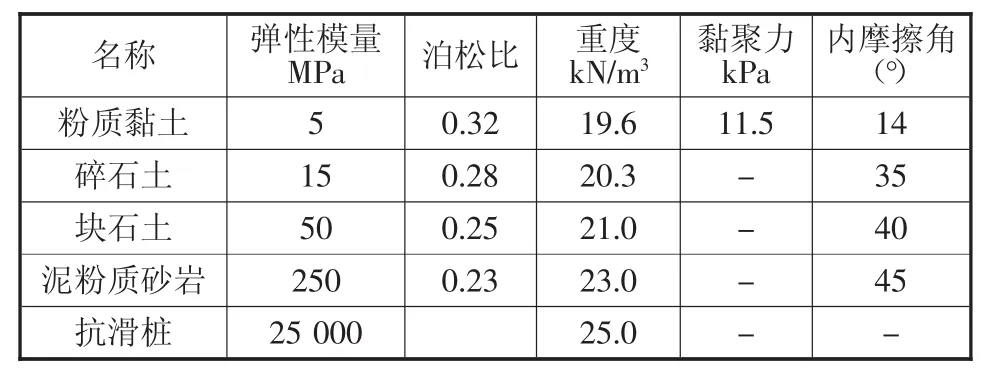

表1 土层参数表

3 计算结果与分析

通过改变抗滑桩在坡体中的位置,研究不同桩位对边坡加固效果的影响。分别选取距离桥墩水平距离为45 m、25 m和5 m的位置布设抗滑桩。即对将桩布设于边坡阻滑段的上部、中部、下部进行对比研究。本文采用强度折减法对滑坡体的强度参数进行折减,取滑坡体达到临界状态时的折减系数Fs为边坡的最小安全系数,如式(1)、式(2):

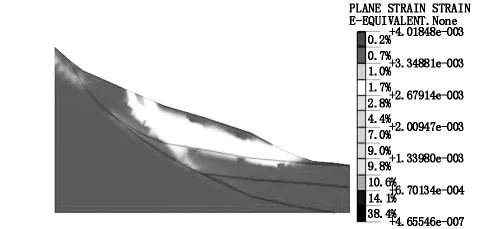

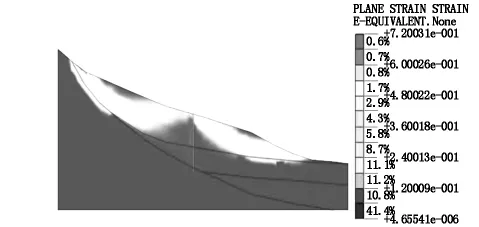

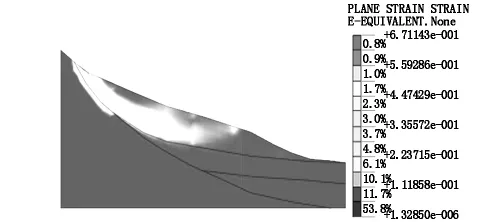

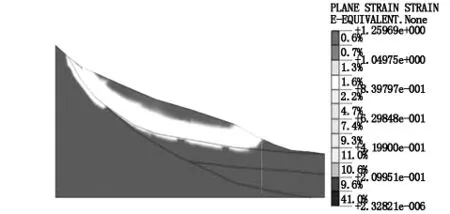

通过计算所得的塑性区开展情况可以判别土体极限状态下的贯通滑面[7]。计算得到不同桩位下边坡土体的塑性区开展情况如图4~图7。

图4 天然状态下滑面形态

图5 抗滑桩布设桩位1时滑面形态

图6 抗滑桩布设桩位2时滑面形态

图7 抗滑桩布设桩位3时滑面形态

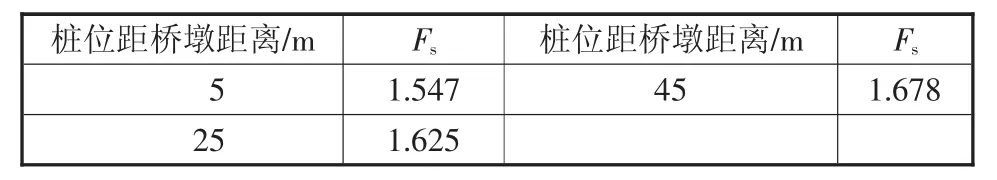

3.1 不同桩位对边坡安全系数的影响

运用强度折减法计算得到的边坡在天然状态下的安全系数为1.30,与地勘报告提供的工况1下边坡的安全系数1.25较为接近,误差为4%,说明建立的数值模型合理可行。根据抗滑桩的设置位置,分别计算不同桩位埋设情况下边坡的安全系数,可以看出在阻滑段布设抗滑桩对边坡均有加固效果,同时由于桩位1布设在边坡上部,与滑体接触面积最大,承担较大的剩余下滑力所以加固效果最为明显,随着桩位布设位置的逐渐靠下,边坡的安全系数逐渐减小。

表2 不同桩位下边坡的安全系数

3.2 不同桩位对滑动面位置和形态的影响

桩体在坡面不同的埋设位置将引起边坡土体不同的应力应变响应,分析模拟结果可以发现,随着桩埋设位置的不同,滑动面的位置和形态也随之变化。由图4~图7可知,天然状态下,滑体内部有较为明显的塑性贯通区,表明滑坡存在滑移风险。随着抗滑桩的布设,由于桩后土体出现不同程度的上拱,塑性区分布也随之出现上移。当桩体布设在边坡上部即位置1时,由于桩体设置过于靠上,虽然能较好限制滑面的延伸贯通,但是桩前土体未得到有效加固,桩前土体内部出现了新的塑性贯通区,从而引起土体沿桩前次生滑面的滑落。随着桩位的下移,桩前土体内部的塑性区消失,抗滑桩布设于桩位2时,滑坡体内部的塑性区开展被限制在滑坡顶部位置,滑体并没有沿潜在滑面开展延伸,滑坡得到了较好的限制。当桩位布设在边坡趾部即桩位3时,由于桩体与滑体接触太小,抗滑桩无法起到有效的加固作用,虽然限制了滑面向桩前延伸,但是在桩后形成了明显的塑性贯通面,滑体沿桩的顶部滑出,出现越顶破坏。

综上分析,可以看出在阻滑段布设抗滑桩能有效加固滑坡,但是不同桩位下加固效果不尽相同。在抗滑桩布设于桩位1时,虽然能提供最大的安全系数,但是未能起到有效加固桩前土体的作用,边坡土体存在桩前滑落的危险。布设于桩位3时,虽然能缩短桩长,降低工程量,但是滑体可能沿桩顶滑出,桩后土体有滑落的危险。可见在安全系数满足设计要求的前提下,将抗滑桩布设在阻滑段中部即桩位2的位置能达到最好的加固效果,既能提供足够的抗滑力又能很好地限制滑面延伸开展。

4 结论

本文通过有限元计算分析比较了抗滑桩布设于不同桩位时滑坡安全系数及滑动面分布形态的变化,得到了以下结论:

a)在阻滑段设置抗滑桩能有效地加固滑坡体,且桩的埋设位置越靠上,承受的下滑力越大,加固后滑坡的安全系数越高。

b)抗滑桩的布设位置会影响滑坡体滑面的位置和分布。桩位埋设靠近坡顶时可能会在桩前产生次生滑面,引起桩前土体滑动;而桩位埋设太靠坡趾部时,又会使得桩后土体发生越顶滑动,将抗滑桩埋设在阻滑段中部可以达到较好的加固效果。