添加生物质炭对土壤热性质影响机理研究*

2018-08-27刘志鹏徐杰男佘冬立李学林王景梵

刘志鹏 徐杰男 佘冬立 李学林 王景梵

(1 南京农业大学资源与环境科学学院,南京 210095)

(2 河海大学水利水电学院,南京 210098)

土壤热量状况直接影响土壤温度、水分蒸发、热量传递、各种化学反应、微生物活性、温室气体排放、植物种子萌发及根系活动等一系列土壤过程[1-2]。一定太阳辐射条件下,土壤热性质是土壤热状况的内在决定因素,对土壤中水热耦合运动具有重要影响,是研究陆地表层土壤-植被-大气连续体中物质和能量交换过程的基本物理参数[2-3]。土壤中固体(矿物和有机质)、液体和气体三相比例和组成的变化直接影响土壤热性质,进而作用于土壤中的化学反应、微生物活动以及土壤-大气间的水热交换过程。目前,已有大量研究揭示了不同质地土壤热性质随土壤含水量、容重及盐分含量等单个因素变化而变化的规律[4]。然而,作为土壤固相的重要组成成分,土壤有机质含量变化及由此引起的土壤结构和持水性能的改变对土壤热性质的综合影响机理仍不明确。

全球气候变化背景下,土壤固碳被认为是消除温室气体效应的重要手段之一[5]。近年来,农业废弃物生物质炭转化与还田作为迅速提高土壤有机碳库容的关键途径在国际上备受关注[6]。关于生物质炭添加对土壤团聚体、土壤肥力、作物产量以及温室气体排放等方面影响的报道日益增多[7-8]。然而,人为输入稳定性有机质(生物质炭)在改变土壤固、液和气三相比例和组成情况下将如何影响土壤热性质及水热动态仍不清楚,其是否会通过影响土壤能量平衡及土壤-大气间水汽交换过程反馈于全球气候变化也有待深入研究。

因此,在土壤固碳应对全球气候变化背景下,研究生物质炭添加对土壤热性质的影响并探讨其内在机理,将为合理评价人为固碳行为对地气系统间水热交换过程的影响提供科学依据;有助于从土壤热量角度更全面地揭示生物质炭提高土壤肥力的作用机制,并为生物质炭改良土壤的田间水热管理提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料与设计

田间试验在江苏省南京市江宁区河海大学节水园试验基地进行(31°57′N, 118°50′E)。试验点海拔为114 m,地势平坦。该区受亚热带湿润气候控制,四季分明,雨水充沛,年平均降雨量为1 107 mm,潜在年蒸发量为900 mm,年平均温度为15.4 ℃,六月下旬至七月上旬为梅雨季节。

本研究使用的生物质炭材料为河南三利新能源公司生产的商用小麦秸秆生物质炭,热裂解温度为350~550 ℃,约30%的秸秆生物质转化为生物质炭[9],其基本理化性质见表1。生物质炭孔隙度、密度和容重使用压汞仪测定(Poremaster GT60,Quanachrome);生物质炭内部孔径使用BET氮吸附法测定(Quaadrasorb SI, Quantachrome);生物质炭表面固液接触角使用角度仪测定(EasyDrop DSA20E, KRÜSS)。生物质炭处理的随机区组试验在温室中进行,试验地土壤类型为黄棕壤,耕层土壤根据质地可明显分为上下两层,0~30 cm为壤土层,30~60 cm为黏壤土层,两层土壤的基本理化性质见表1。参考已有关于生物质炭合理施用量的研究结果[7,10],本研究中生物质炭施用量设三个水平:0 t hm-2(BC0,对照),25 t hm-2(BC25)和50 t hm-2(BC50);每个处理设3个重复,共9个小区,各小区面积为2.7 m2(3 m × 0.9 m),随机区组排列。第一季作物移栽前,过2 mm筛的生物质炭颗粒被均匀地翻耕混合入0~25 cm土层中,后期不再追施生物质炭。种植作物为番茄(Solanum lycopersicum Mill.),分别于2014年4月14日—8月24日和2015年4月19日—8月18日进行了连续两季种植,株距为50 cm,行距为90 cm,灌溉方式为滴灌,种植季温室内温度(4—8月)控制为28 ℃。按照当地农户耕作习惯,复合化肥(N-P-K,15︰15︰15)按照400 kg hm-2用量等量均匀施入各试验小区。作物生长过程中,人工拔除杂草,并施用适量杀虫剂控制病虫害[11]。

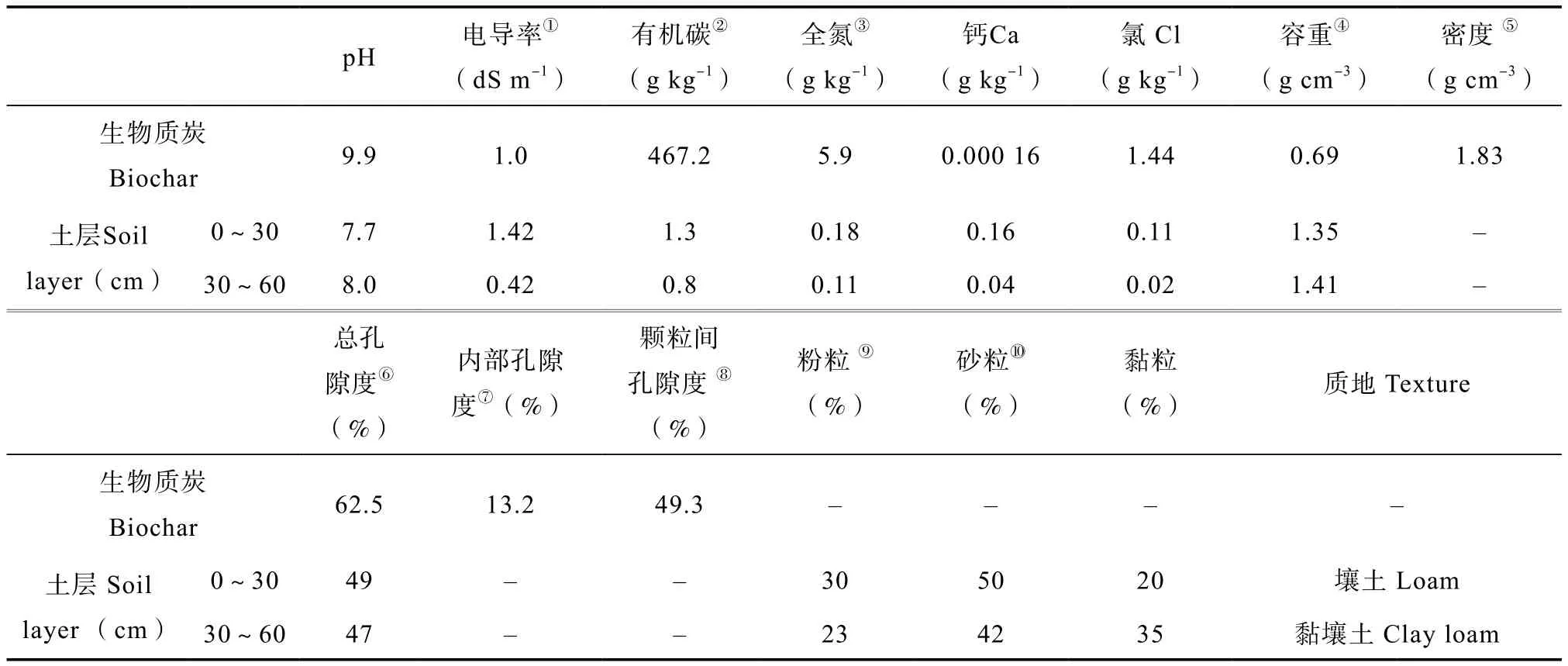

表1 生物质炭和试验地土壤基本理化特征Table 1 Basic properties of the biochar and soil in the study

1.2 土壤热性质测定

土壤热性质,即热容量、导热率和热扩散系数,采用热脉冲法测定,使用Decagon公司KD2 Pro便携式热性质测定仪,探针使用SH-1双针传感器(直径1.3 mm,长度3 cm,两针间隙6 mm)。探针测量值根据Decagon公司提供的热性质已知的聚甲醛树脂材料(Delrin)进行标定。热脉冲法测定土壤热性质具有简便、稳定可靠的优势,在相关研究中已得到广泛应用[12-13],其基本原理和算法可参见相关中英文文献[14-15],此处不再赘述。

1.3 样品采样与室内试验

第二季作物收获后,使用环刀(直径 5 cm,容积100 cm3)在每个处理小区内随机采集0~10 cm表层原状土壤样品3个。所有原状土壤样品使用烘箱在105 ℃下烘干24 h 后测定土壤容重,并计算土壤总孔隙度(1-容重/比重,比重值使用2.65)。每个试验小区的3个原状土样中,1个用来测定土壤热性质,另外2个用来测定土壤水分特征曲线。对于烘干后用于热性质测定的环刀,使用塑料薄膜和铝制环刀盖将其两端密封,保证水分无法流失。使用50 ml医用注射器从环刀上端注入蒸馏水,随后密封上端并将环刀放置在20 ℃室温下静止72 h,等土体内部水分含量达到平衡后,分别从环刀上下两端使用热脉冲探针测定土壤热性质,取其平均值代表该原状土热性质。土壤体积含水量共设9个水平:0(烘干土)、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%和40%。

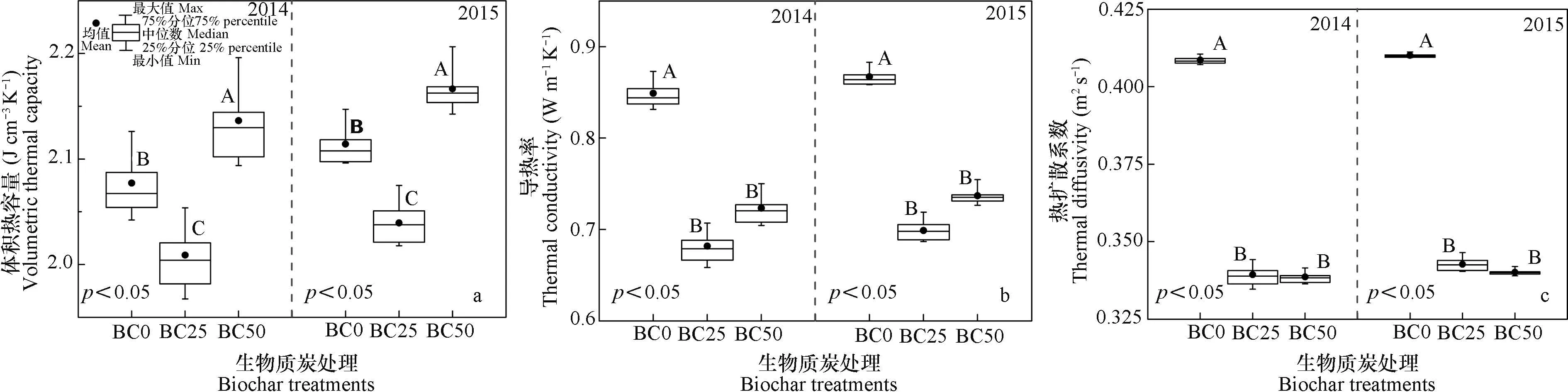

土壤水分特征曲线测定吸力值分别设为-1.5、-3.0、-10.5、-32.1、-63.6、-100、-200、-500、-3 000 和-5 000 cm水柱。前7个吸力值采用高岭土沙箱和悬挂水柱法测定(M1-0802E, Eijkelkamp);后3个吸力值在平板压力膜仪中测定(1500, Soilmoisture)。获得的土壤水分特征曲线散点导入RETC软件中并使用经典单峰van-Genuchten模型进行拟合:

式中,θr和θs分别为土壤滞留含水量和饱和含水量;拟合过程中θs使用测定的总孔隙度;参数α, n和m分别为曲线的形状参数,m等于1 – 1/n。通过拟合得到的土壤水分特征曲线可计算土壤孔隙分布。根据Young-Laplace公式:

式中,D为孔隙直径(mm),并假设土壤孔隙为均匀的圆柱形毛管;h为相应尺寸孔隙对应的土壤水吸力,使用水柱高度(cm)表示。计算得到的土壤孔隙划分为三组[16]:大孔隙(> 0.03 mm)、中孔隙(0.03~0.0 002 mm, 对应田间持水量)和小孔隙(< 0.0 002 mm,对应永久凋萎点)。

此外,每季节作物收获后,在每个小区内随机选择3个点,在田间自然状态下使用KD2Pro探针在原位测定土壤热性质。作物生长过程中,每7天在各小区内采集表层0~10 cm扰动土,105 ℃下烘干24 h后测定土壤质量含水量,并根据容重计算得到土壤体积含水量。

1.4 数据处理

使用单因素方差分析(ANOVA)检验生物质炭添加对土壤热性质影响的显著性,使用最小显著差别法(LSD)对不同处理间的均值进行多重比较检验,统计分析的显著性水平均设为0.05。统计分析使用SPSS 2.0软件完成。

2 结 果

2.1 不同生物质炭和土壤含水量处理下原状土热性质

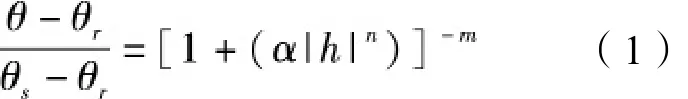

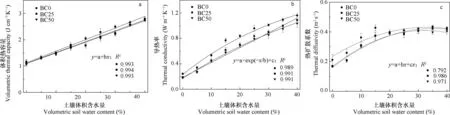

图1给出了不同生物质炭施用量和土壤含水量条件下原状土测定的土壤热性质。如图1a所示,不同生物质炭处理下,土壤体积热容量均随土壤体积含水量的增加而增加,在0至40%含水量情况下,0 t hm-2,25 t hm-2和50 t hm-2生物质炭施用量下土壤体积热容量分别在1.13~2.80 J cm-3K-1,1.16~2.75 J cm-3K-1和1.07~2.74 J cm-3K-1之间变动。方差分析结果显示,在较低(0~15%)和较高(35%~40%)土壤含水量情况下,生物质炭添加对土壤体积热容量没有显著影响(p > 0.05)。而当土壤含水量达到20%~30%之间时,生物质炭添加显著影响(p < 0.05)土壤体积热容量;25 t hm-2和50 t hm-2施用量下的土壤热容量显著(p < 0.05)低于未添加生物质炭的原状土,而25 t hm-2和50 t hm-2施用量之间无显著差别(p>0.05)。如图1b所示,当土壤含水量从0增加至40%含水量情况下,土壤导热率在不同生物质炭处理下分别从0.24 W m-1K-1增加至1.16 W m-1K-1(0 t hm-2),从0.19 W m-1K-1增加至1.09 W m-1K-1(25 t hm-2)和从0.18 W m-1K-1增加至1.03 W m-1K-1(50 t hm-2)。方差分析结果显示,在各土壤含水量条件下,生物质炭添加均显著影响(p< 0.05)土壤导热率;施用生物质炭的土壤导热率均显著小于对照,而25 t hm-2和50 t hm-2施用量之间土壤导热率差异不显著(p > 0.05)。如图1 c所示,土壤热扩散系数在较低含水量(< 20%)情况下,随着土壤含水量增加而迅速增加,当土壤含水量较高(>20%)时,随土壤含水量增加表现出平衡或略微减小的趋势。土壤热扩散系数在不同生物质炭处理下分别在0.23~0.45 m2s-1(0 t hm-2),0.16~0.42 m2s-1(25 t hm-2)和0.17~0.41 m2s-1(50 t hm-2)之间变动。方差分析结果显示,在较低(0~15%)和较高(35%~40%)土壤含水量情况下,生物质炭添加对土壤热扩散系数具有显著影响(p < 0.05),施用生物质炭的土壤热扩散系数显著低于对照,而25 t hm-2和50 t hm-2施用量之间土壤热扩散系数差异不显著(p >0.05)。当土壤含水量在20%~30%之间时,生物质炭施用对土壤热扩散系数无显著影响(p > 0.05),不同生物质炭处理间土壤热扩散系数无显著差异(p > 0.05)。

图1 不同生物质炭和土壤含水量处理下原状土热性质Fig. 1 Soil thermal properties of undisturbed soil cores relative to biochar treatment and soil water content

2.2 不同生物质炭处理下田间原位土壤热性质

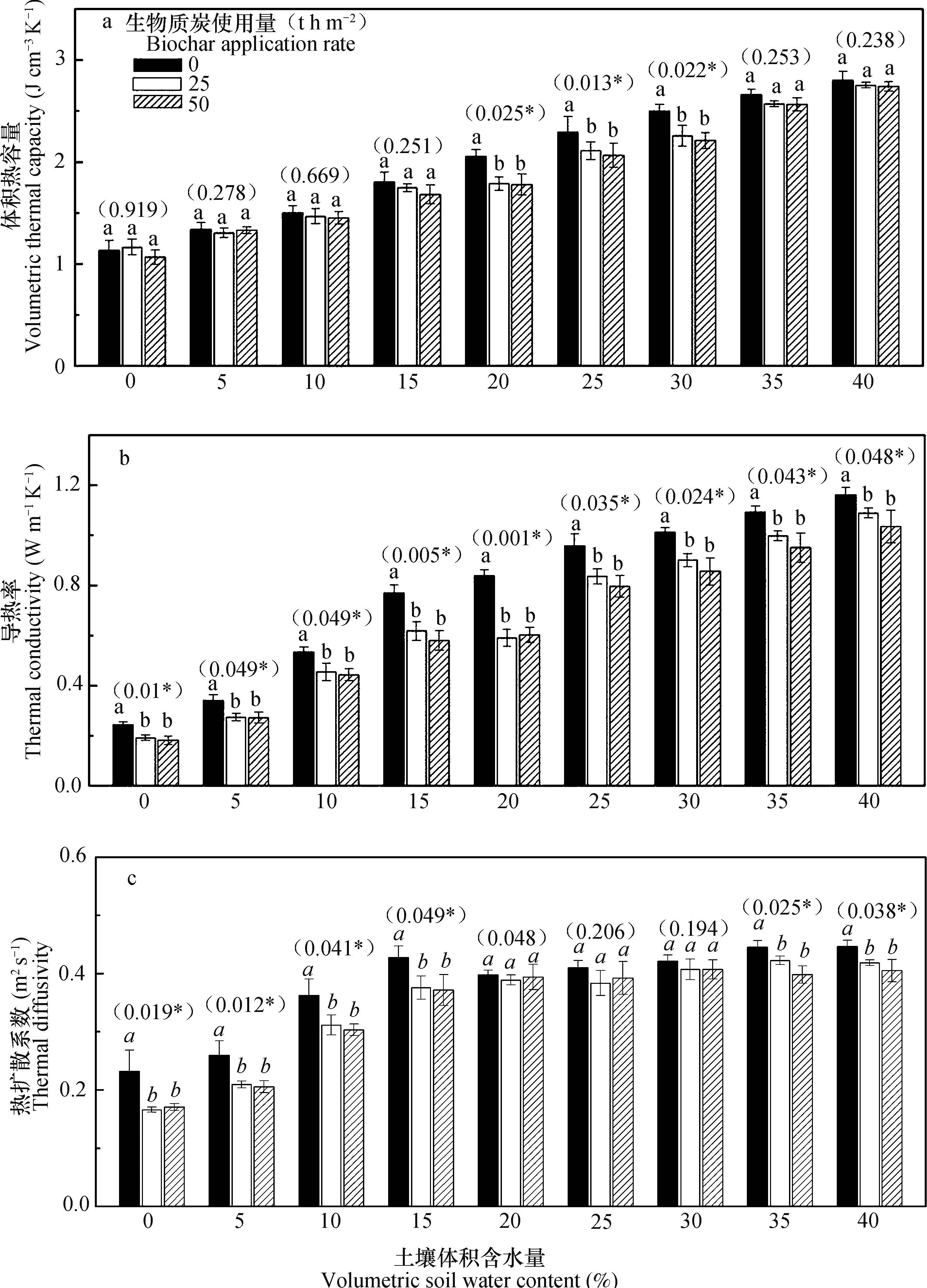

图2给出了自然条件下田间原位测定的不同生物质炭处理小区土壤热性质。土壤热容量、导热率和热扩散系数均在两季作物收获后的测定中表现出相同的趋势。如图2a所示,方差分析结果显示,生物质炭施用对田间状态下土壤体积热容量具有显著影响(p < 0.05);50 t hm-2生物质炭施用量下土壤体积热容量显著高于对照(p < 0.05),而25 t hm-2生物质炭施用量下土壤体积热容量显著低于对照(p < 0.05)。如图2b和图2c所示,方差分析结果表明,田间状态下生物质炭添加显著影响(p <0.05)土壤导热率和热扩散系数。施用生物质炭土壤的导热率和热扩散系数均显著小于(p < 0.05)未添加生物质炭的土壤,而25 t hm-2和50 t hm-2施用量之间导热率和热扩散系数无显著差别(p >0.05)。

2.3 生物质炭施用对土壤孔隙结构的影响

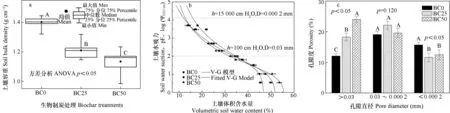

图3a显示了不同生物质炭处理小区田间状态下土壤容重变化特征。方差分析结果表明,施用生物质炭对土壤容重具有显著影响(p < 0.05);对照小区土壤容重均值为1.40 g cm-3,显著高于(p <0.05)施用生物质炭小区;土壤容重随生物质炭施用量的增加而下降,50 t hm-2生物质炭施用量下土壤容重均值为1.13 g cm-3,显著低于25 t hm-2生物质炭施用量下的1.21 g cm-3。相应的,生物质炭对土壤总孔隙度也具有显著影响(p < 0.05);25 t hm-2和50 t hm-2施用量下土壤总孔隙分别为54%和57%,显著高于(p < 0.05)对照小区的47%。

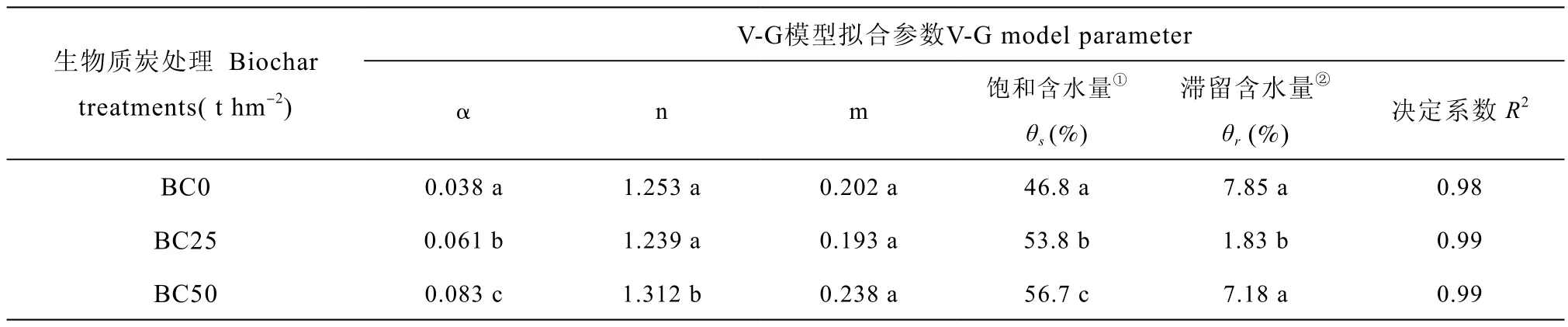

图3b为不同生物质炭处理小区原状土样品测定得到的土壤水分特征曲线,单峰van-Genuchten模型拟合参数见表2。从图4中散点及模型拟合曲线可以看出,生物质炭添加明显影响土壤水分特征曲线形状,尤其在低吸力段。模型拟合效果很好,决定系数均在0.98以上;模型形状参数α随生物质炭施用量的增加呈显著增加趋势(p < 0.05);n和m在50 t hm-2施用量下略微增大,拟合得到的土壤滞留含水量在25 t hm-2施用量下显著小于对照和50 t hm-2施用量;差别最为明显的参数为土壤饱和含水量。图3c显示了根据土壤水分特征曲线和式(2)计算得到的不同生物质炭处理下土壤孔隙度分布特征。方差分析结果表明,施用生物质炭对土壤大孔隙度(> 0.03 mm)和小孔隙度(< 0.0002 mm)具有显著影响(p < 0.05);而对土壤中等孔隙度(0.03~0.0002 mm)无显著影响(p > 0.05)。土壤大孔隙随生物质炭施用量的增加而显著增加(p< 0.05);中等孔隙在不同生物质炭施用量下无显著差异;施用生物质炭土壤中的小孔隙显著低于对照(p < 0.05),而25 t hm-2和50 t hm-2施用量下土壤小孔隙并无显著差异(p > 0.05)。

图2 不同生物质炭处理小区田间原位测定土壤热性质Fig. 2 Soil thermal properties measured in-situ of the treatment plot relative to biochar application rate

表2 不同生物质炭处理下土壤水分特征曲线拟合参数Table 2 Fitting parameters of the van-Genuchten model related to biochar treatment

图3 不同生物质炭处理小区土壤容重、水分特征曲线、孔隙度分布特征Fig. 3 Soil bulk density,soil water retention curve and pore size distribution of the treatment plot relative to biochar application rate

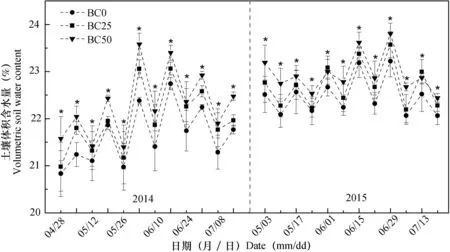

2.4 生物质炭施用对土壤水分含量的影响

图4显示了两季作物生长过程中田间条件下不同生物质炭处理小区表层土壤体积含水量。2015年生长季中表层土壤含水量整体高于2014年生长季,各生长季土壤水分内均表现出明显波动。方差分析结果表明,生物质炭添加对土壤表层含水量具有显著影响(p < 0.05);施用生物质炭的土壤体积含水量整体显著高于未施用生物质炭土壤(p <0.05)。

图1和图2结果表明,生物质炭添加对土壤热性质会产生显著影响,而因生物质炭自身特殊的物理、化学和生物学稳定性[6-7],其影响也必将具有持久性。总体而言,生物质炭对土壤热性质的影响具有综合性,主要表现为(1)通过改变土壤固相物质组成直接影响土壤热性质;(2)通过短期和长期效应改变土壤结构,并通过改变土壤孔隙状况间接影响土壤热性质;(3)在土壤结构改变的同时,影响土壤水力学性质,进而通过作用于土壤水分状况间接影响土壤热性质。

3 结 果

3.1 改变固相物质组成直接影响土壤热性质

作为内部多孔的有机物质,生物质炭颗粒自身的热性质显著区别于土壤矿质颗粒。本研究中生物质炭颗粒自身的体积热容量测定值为1.09 J cm-3K-1,然而使用热脉冲探针测定过程中无法避免地包含进了生物质炭颗粒间和颗粒内部的孔隙体积,通过剔除生物质炭孔隙(总孔隙度为62.5%)的影响后,生物质炭物质的体积热容量约为2.9 J cm-3K-1,其明显高于土壤矿质颗粒的平均热容量(1.9 J cm-3K-1)和土壤有机质的热容量(2.5 J cm-3K-1)[2,17]。Zhang等[18]也报道了玉米穗生物质炭的质量热容量为1.55 J g-1K-1,约为华北平原砂壤土的2.14倍。因此,在不考虑生物质炭改变容重的情况下,一定体积内生物质炭的加入意味着一部分矿质颗粒或土壤有机质会被这种具有较高热容量的多孔有机物质代替。由此可以推断,在一定含水量和容重条件下,土壤体积热容量应随生物质炭的加入而提高。在考虑生物质炭内部和颗粒间孔隙存在的情况下,本研究使用的生物质炭导热率测定为0.135 W m-1K-1,其明显低于石英(7.7 W m-1K-1)和20℃纯水(0.594 W m-1K-1)的导热率[19]。因此,在不考虑土壤孔隙度和土壤含水量变化的情况下,生物质炭添加将导致土壤导热率下降。土壤热扩散系数为土壤导热率和土壤热容量的比值,导热率的下降和热容量的增加势必导致热扩散系数的下降。然而,以上理论推导均不考虑土壤结构和孔隙状况的变化。

图4 不同生物质炭处理小区表层土壤体积含水量Fig. 4 Volumetric soil water content in the plot relative to biochar application rate

3.2 改变土壤孔隙状况间接影响土壤热性质

图3结果表明生物质炭添加将显著改变土壤总孔隙度和孔隙大小分布。类似研究中虽使用了不同类型生物质炭和不同质地土壤,但研究结果均相对一致,即生物质炭添加会显著降低土壤容重并提高土壤总孔隙度[8,16,20-21]。在给定体积和含水量的多孔介质中,总孔隙度的增加意味着充气孔隙的增加和固相物质的减少。空气的体积热容量为0.001 25 J cm-3K-1,其远小于土壤矿质颗粒和有机质的体积热容量[2]。因此,生物质炭添加导致土壤孔隙度增加,并由此引起土壤体积热容量的减小。然而,如图1a所示,生物质炭添加对土壤体积热容量减小效应仅在土壤含水量为20%~30%之间表现显著。而在0~15%土壤含水量下在各生物质炭处理间体积热容量并无显著差异。这可能由于低含水量或低热容量情况下,生物质炭自身较高热容量引起的正效应与增加孔隙度引起的负效应之间发生了抵消作用。当土壤含水量较高(>35%)时,生物质炭各处理间土壤体积热容量差异也不显著,这可能与高含水量下土壤中充气孔隙的迅速减少有关;同时高土壤含水量对应的高热容量也可能进一步掩盖由于孔隙度增加而引起的土壤热容量降低。Zhao等[22]在连续7年施用生物质炭的田间试验中也发现,生物质炭添加对砂壤土体积热容量影响不显著。对于土壤导热率而言,充气孔隙的增加势必更多地隔离土壤矿质颗粒和土壤水分之间的接触,仅有土壤矿质颗粒和水分导热率几百分之一的空气将极大地阻碍热量在土壤中的传导。Usowicz[23]和Ochsner等[3]均指出相对于土壤含水量,土壤中充气孔隙的比例对土壤导热率的影响更大。另一方面,生物质炭会以固体颗粒形式存在于土壤矿质颗粒之间,由于其自身较低的导热率,热量在矿质颗粒之间的传导也将被大大降低。

如图5b所示,生物质炭添加对土壤导热的影响受土壤含水量的影响趋势一致,在各含水量水平上均表现为显著的降低效应。土壤热扩散系数的变化趋势决定于土壤导热率和土壤热容量的相对变化快慢。图5c中,生物质炭添加对土壤热扩散系数的影响随土壤含水量的变化而变化。当土壤含水量较低(0~15%)和较高(>35%)时,由于土壤导热率的显著降低和土壤热容量的不显著变化,使得生物质炭添加显著降低了土壤热扩散系数;而当土壤含水量中等(20%~30%)时,生物质炭添加均显著降低了土壤导热率和热容量,而且二者降低的速率大致相同,导致不同生物质炭处理间土壤热扩散系数差异并不显著。

图3a中结果显示生物质炭添加显著降低土壤容重,且相关研究表明生物质炭对土壤容重的降低作用在颗粒较粗质地土壤中更加明显[21]。一方面,由于生物质炭自身密度较低(1.83 g cm-3),且其具有大量内部孔隙,与土壤颗粒混合后会产生直接的稀释作用,导致土壤容重降低。然而,Burrell等[21]和Hardie等[16]均发现生物质炭自身的稀释作用并不能完全解释土壤容重的显著减小。相关研究表明,生物质炭不仅作为惰性多孔有机物质消极地存在于土壤中,更可作为一种土壤改良剂在提高土壤通气性和持水性、降低土壤酸度、促进土壤微生物活动和植物根系生长等方面扮演积极作用,并由此促进土壤颗粒团聚过程,利于团聚体内部和团聚体之间的多级孔隙的形成[16,20-21,24]。Ouyang和Zhang等[25]在壤质土中以5%质量百分比混合了木屑生物质炭,通过180 d的室内培养试验后发现了土壤大团聚体显著增加。Herath等[8]在黏壤土中施用玉米秸秆生物质炭(10~17.3 t hm-2)295 d后同样发现土壤大团聚体和土壤大孔隙均显著增加。图5中结果同样表明,生物质炭添加导致土壤总孔隙度的增加主要来自于大孔隙(> 0.03 mm)的增加,而并非来自生物质炭内部孔隙的贡献(平均孔径为3.74 nm),这与Hardie等[16]的研究结果一致。因此,生物质炭添加促进土壤大团聚体和土壤大孔隙的形成,是其影响土壤热性质的一个重要途径。Ju等[26]研究发现在中等土壤含水量条件下,无团聚体结构(< 0.1 mm)土壤的导热率显著小于有团聚体结构(< 2 mm)的土壤。Usowicz等[27]基于统计物理模型也论证了土壤导热率对土壤团聚体大小的依耐性。Zhang等[18]和Zhao等[22]在连续多年施用生物质炭的土壤中也发现了土壤导热率和热扩散系数的显著降低,并认为土壤团聚体和大孔隙的形成是解释这一现象的重要原因。

3.3 影响土壤水分状况间接影响土壤热性质

图5显示了不同生物质炭处理下原状土热性质与土壤含水量之间密切的正相关关系(R2>0.97)。因此,土壤含水量的轻微变动均会极大地影响土壤热性质。从图3的结果可以看出,生物质炭添加显著改变土壤孔隙状况,并会由此改变土壤水力学性质,进而影响土壤含水量动态。Barnes等[28]发现黏壤土施用生物质炭后土壤饱和导水率提高了328%,土壤入渗量也显著提高。Jien和Wang 等[29]的研究也发现添加生物质炭会显著增加土壤入渗并减少地表径流。如图4所示,施用生物质炭小区的土壤体积含水量显著高于对照,类似的结果在Peng等[30]的研究中也有报道。因此,提高土壤含水量是生物质炭添加影响土壤热性质的又一重要途径。由此推断,在不考虑土壤结构变化的条件下,随着土壤含水量的提高,施用生物质炭小区应具有较高的土壤热容量和导热率。

值得注意的是,田间状态下生物质炭增加土壤孔隙度和增加土壤含水量的效应同时存在(图3和图4),而二者对土壤热性质的影响恰恰相反。因此,图2中的结果为二者综合效应的反映。对于土壤热容量而言,在50 t hm-2生物质炭施用量下,由提高土壤含水量引起的正效应明显高于通过增加孔隙度带来了的负效应,导致土壤热容量显著高于对照(图2a);而在25 t hm-2生物质炭施用量下,增加土壤孔隙度带来的负效应占主导,使得土壤热容量显著低于对照(图2a)。对于土壤导热率而言,不同生物质炭施用量下由增加孔隙度引起的负效应明显抑制了由提高含水量带来的正效应,使得土壤导热率显著低于对照(图2b)。施用生物质炭对土壤导热率和土壤热容量的这种综合影响导致了土壤热扩散系数的显著降低(图2c),这一结果与Zhang等[18]和Zhao等[22]在长期施用生物质炭小区中田间原位测定的结果一致。

图5 不同生物质炭处理下原状土热性质与土壤含水量关系Fig. 5 Relationships between soil thermal properties and soil water content in the plot relative to biochar application rate

3.4 影响土壤斥水性间接影响土壤热性质

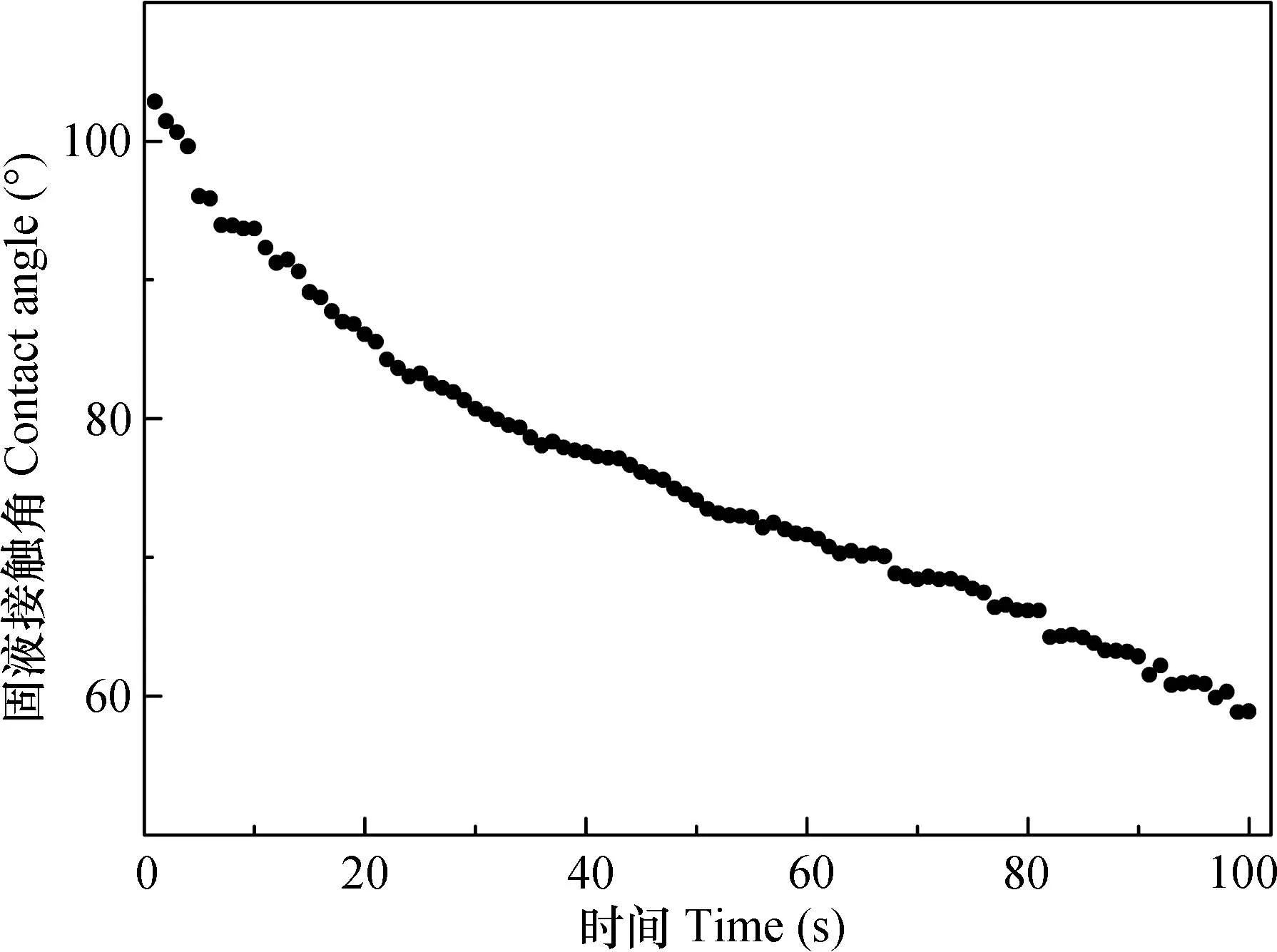

除了上述的两个重要途径外,生物质炭还可能通过影响土壤斥水性间接影响土壤热性质。如图6所示,本研究中使用的生物质炭材料自身的固液接触角明显大于90o,表现出强斥水性[31],类似的结果在相关研究中均有报道[8,32-33]。另有研究表明,施用强斥水性生物质炭后,土壤基质自身的斥水性也有所提高[32,34-35]。Bachmann等[36]在研究中指出土壤斥水性的提高会通过提高土壤水分与固相基质的接触角影响热量在水分和固态物质间的传导,导致土壤导热率的降低。然而,由于相关研究的缺乏,土壤斥水性对土壤热性质的影响机理至今仍不明确。另一方面,目前关于生物质炭自身斥水性特征及其对土壤基质斥水性的影响的研究很少,加之斥水性与水分含量之间存在的复杂关系,本研究未能明确生物质炭如何通过影响土壤斥水性作用于土壤热性质,期待在今后的研究中进一步深入探讨。

图6 秸秆生物质炭表面固液接触角Fig. 6 Solid-liquor contact angle on the surface of wheat-straw derived biochar

4 结 论

本研究结合田间定位和室内控制实验,研究了生物质炭添加对土壤热性质的影响机理。结果表明生物质炭添加会对土壤热性质产生显著影响,其主要途径为(1)通过降低土壤容重,增加土壤大孔隙,从而显著降低土壤导热率,对土壤热容量和热扩散系数也有降低效应,但同时受土壤含水量水平影响;(2)通过改变土壤水力学特性,增加土壤含水量,从而提高土壤热容量、导热率和热扩散系数。田间状态下,生物质炭影响土壤热性质的两个途径同时存在而作用相反,综合效应表现为生物质炭添加小区的土壤体积热容量有增加趋势,但与生物质炭施用量有关;而土壤导热率和热扩散系数显著降低。