饲用玉米大斑病病原菌毒素粗提液致病机理研究

2018-08-27梁永亮康晓慧

梁永亮,康晓慧*,张 洪,周 俗,刘 勇

(1.西南科技大学生命科学与工程学院,四川绵阳 621010;2.四川省草原科学研究院,四川成都 611731)

随着人工草地的不断发展,人工种植牧草病害面积和危害程度日益严重。饲用玉米大斑病(HelminthosporiumturcicumPass.)是由大斑凸脐蠕孢属病菌引起的病害,是饲用玉米叶部主要病害之一。饲用玉米是目前国内普遍种植的牧草。研究结果显示,饲用玉米作为青贮饲料具有高产优质、营养丰富的特点[1],在四川省饲草料生产中具有重要作用[2-4]。随着四川省饲用玉米种植面积的增大,饲用玉米大斑病呈现逐年加重的趋势,对饲用玉米生产已经造成较大影响[5]。笔者以饲用玉米大斑病菌毒素粗提液和饲用玉米活体种子及胚根为材料,系统研究了饲用玉米大斑病的致病机理,旨在为饲用玉米大斑病的流行规律和防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1材料

1.1.1供试种子。饲用玉米雅玉8号种子,由四川省草原科学研究院提供。

1.1.2供试病菌。饲用玉米大斑病菌株,由四川省草原科学研究院提供,经常规分离、纯化培养,-4 ℃保存备用。

1.2方法

1.2.1粗毒素的制备与提取。采用马春红等[6]方法,选用PD培养液作为饲用玉米大斑病病菌毒素的培养基质进行粗毒素的制备与提取。

1.2.2毒素粗提液对种子的影响试验。

1.2.2.1毒素粗提液处理种子。将“1.2.1”提取的饲用玉米大斑病菌粗毒素配制成体积相同的5个浓度(50.000%、25.000%、12.500%、6.250%、3.125%)粗提液,-4 ℃保存备用。采用王桂清等[7-8]方法,分别用5个浓度的毒素粗提液处理饲用玉米种子,以清水处理作对照,3次重复,分别于处理后 1.5、2.0、3.0、4.0、5.0 d 取样,备用。

1.2.2.2毒素粗提液对种子萌发的影响。处理后2.0 d,分别统计经不同浓度毒素粗提液处理后种子的萌发个数,根据刘文萍等[9]方法,按公式计算毒素粗提液对种子萌发的抑制率。

1.2.2.3毒素粗提液对胚根伸长抑制率的影响。处理后2.0 d,分别统计经不同浓度毒素粗提液处理后种子的胚根长度,根据刘文萍等[9]方法,按公式计算毒素粗提液对胚根伸长的抑制率。

1.2.3毒素粗提取液对胚根细胞膜通透性的影响试验。毒素粗提液处理的饲用玉米胚根电导率和丙二醛(MDA)含量的测定按李靖等[10]方法进行。

1.2.4保护酶活性测定。饲用玉米大斑病菌毒素粗提液处理的饲用玉米胚根SOD、POD、PPO和PAL这4种保护酶活性测定采用李靖等[10]、杨斌等[11]方法进行。

1.3数据分析方法数据分析采用Microsoft Excel97—2003软件和SPSS 13.0完成;作图分析采用Origin8.5.0。

2 结果与分析

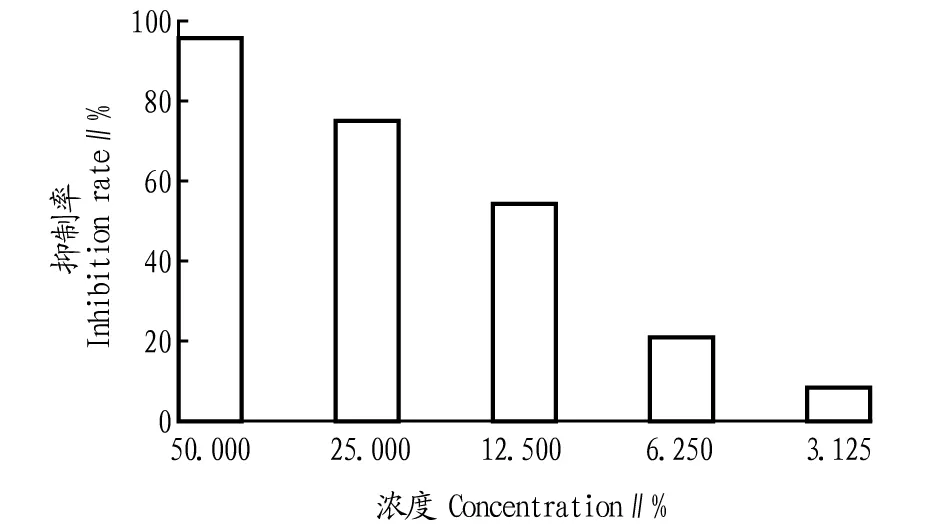

2.1毒素粗提液对饲用玉米种子萌发的抑制作用由图1可知,饲用玉米大斑病菌毒素粗提液对饲用玉米种子萌发的抑制作用明显。处理后2.0 d,毒素粗提液对种子萌发的抑制率随粗提液浓度的降低而逐渐减小。经50.000%、25.000%、12.500%、6.250%、3.125%毒素粗提液处理后,饲用玉米种子的萌发抑制率分别为95.83%、75.00%、54.17%、20.83%、8.33%。

图1 毒素粗提液对饲用玉米种子萌发的抑制率Fig.1 Inhibition rate of toxin crude extract on seed germination of forage maize

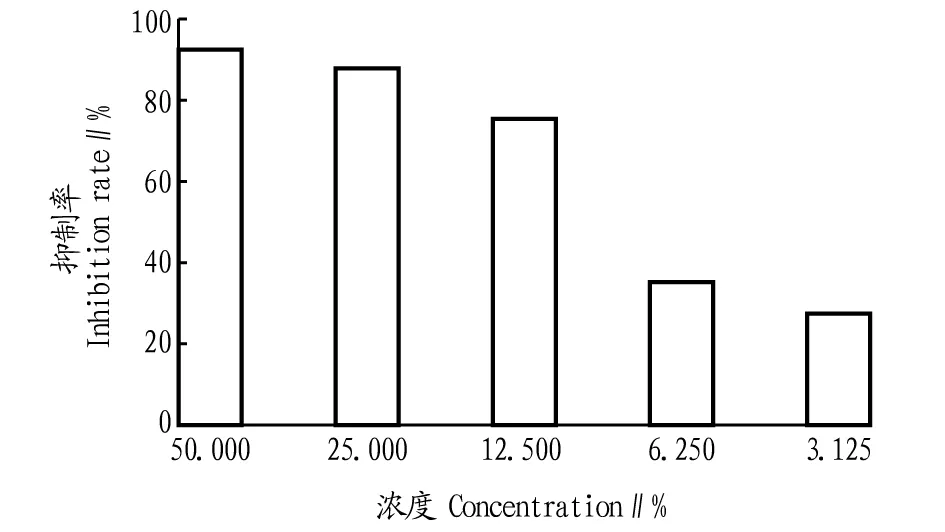

2.2毒素粗提液对饲用玉米胚根伸长的抑制作用由图2可知,饲用玉米大斑病菌毒素粗提液对饲用玉米种子胚根伸长有显著抑制作用。处理后2.0 d,随毒素粗提液浓度的降低胚根伸长抑制率减小。经50.000%、25.000%、12.500%、6.250%、3.125%毒素粗提液处理后,饲用玉米种子胚根伸长抑制率分别为92.41%、87.80%、75.61%、35.80%、28.10%。

图2 毒素粗提液对饲用玉米胚根伸长的抑制率Fig.2 Inhibition rate of toxin crude extract on radicle growth of forage maize

2.3毒素粗提液对饲用玉米胚根电导率的影响

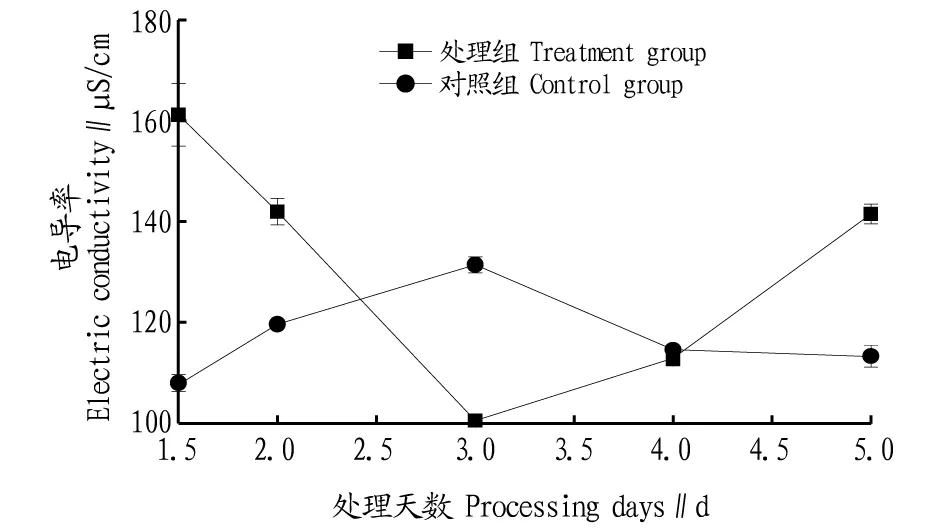

2.3.1毒素粗提液处理时间对电导率的影响。由图3可知,饲用玉米大斑病菌毒素粗提液处理时间的长短对饲用玉米胚根电导率的影响显著。在25.000%的相同毒素粗提液浓度条件下,随处理时间的延长,处理组电导率先降低后升高,而对照组电导率呈先升高后降低趋势。

图3 毒素粗提液处理时间对饲用玉米胚根电导率的影响Fig.3 Effect of processing days of toxin crude extract on electric conductivity in forage maize radicle

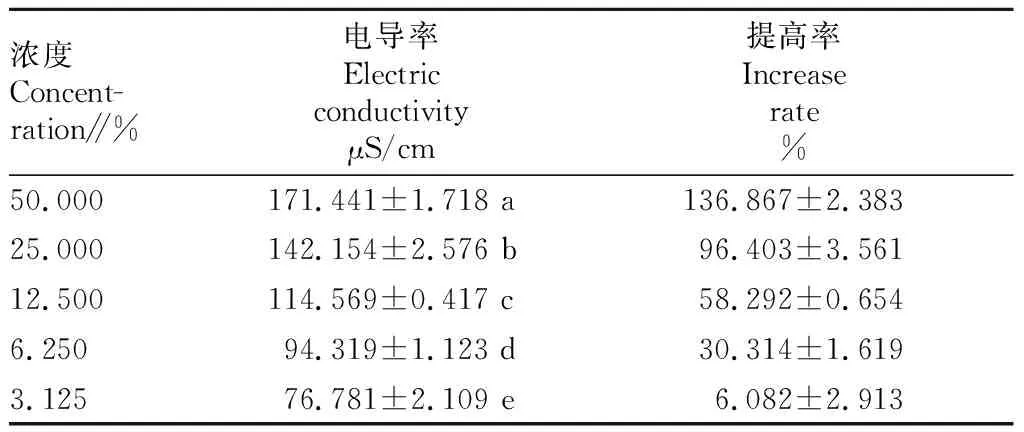

2.3.2毒素粗提液浓度对电导率的影响。由表1可知,饲用玉米大斑病菌毒素粗提液浓度对饲用玉米胚根电导率有显著的影响,且随毒素粗提液浓度的减小,电导率提高率下降,胚根电导率下降。对照组电导率为72.379 μS/cm,3.125%、6.250%浓度的电导率增加缓慢,电导率提高率分别为6.082%、30.314%,而12.500%、25.000%、50.000%浓度的电导率增加幅度较大,处理后2.0 d,电导率提高率分别为58.292%、96.403%、136.867%。

表1毒素粗提液浓度对饲用玉米胚根电导率的影响

Table1Effectoftoxincrudeextractconcentrationonelectricconductivityinforagemaizeradicle

浓度Concent-ration∥%电导率Electric conductivityμS/cm提高率Increase rate%50.000171.441±1.718 a136.867±2.38325.000142.154±2.576 b96.403±3.56112.500114.569±0.417 c58.292±0.6546.25094.319±1.123 d30.314±1.6193.12576.781±2.109 e6.082±2.913

注:不同小写字母表示在0.05水平差异显著

Note: Different small letters mean significant differences (P<0.05)

2.4毒素粗提液对饲用玉米胚根MDA含量的影响

2.4.1毒素粗提液处理时间对MDA含量的影响。由图4可知,在25.000%毒素粗提液处理条件下,随着粗提液作用时间的延长,各时间点MDA含量及变化幅度存在差异。处理组MDA含量先下降后上升,对照组无明显变化,处理1.5、2.0 d时,处理组MDA含量显著高于对照组;处理3.0、4.0 d时,处理组MDA含量与对照无显著差异;处理5.0 d时,处理组MDA含量大幅度增长,明显高于对照组。

图4 毒素粗提液处理时间对饲用玉米胚根MDA含量的影响Fig.4 Effect of processing days of toxin crude extract on MDA content in forage maize radicle

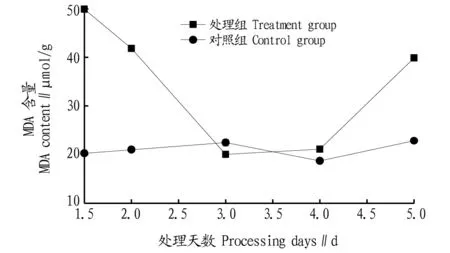

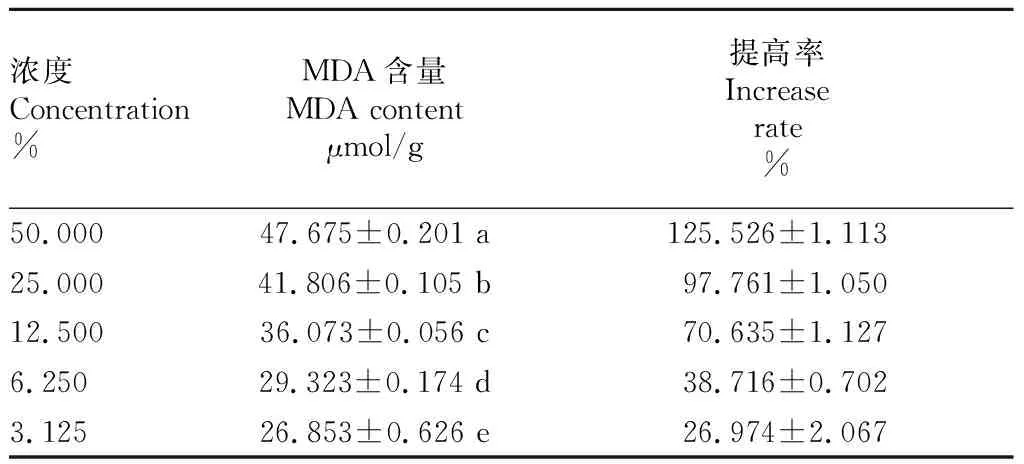

2.4.2毒素粗提液浓度对MDA含量的影响。由表2可知,处理2.0 d后,不同浓度的饲用玉米大斑病毒素粗提液处理对饲用玉米胚根内MDA含量存在显著影响,与对照(21.145 μmol/g)相比,经毒素粗提液处理后胚根MDA含量均明显提高,且随毒素粗提液浓度的减小,胚根内MDA含量减小,MDA含量提高率下降。提高率下降幅度有差异,浓度为6.250%~50.000%时,MDA含量提高率下降幅度为27.126百分点~31.919百分点,浓度由6.250%降低至3.125%,MDA含量提高率仅下降11.742百分点。

表2毒素粗提液浓度对饲用玉米胚根MDA含量的影响

Table2EffectoftoxincrudeextractconcentrationonMDAcontentinforagemaizeradicle

浓度Concentration%MDA含量MDA contentμmol/g提高率Increase rate%50.00047.675±0.201 a125.526±1.11325.00041.806±0.105 b97.761±1.05012.50036.073±0.056 c70.635±1.1276.25029.323±0.174 d38.716±0.7023.12526.853±0.626 e26.974±2.067

注:不同小写字母表示在0.05水平差异显著

Note:Different small letters mean significant differences (P<0.05)

2.5保护酶活性测定结果

2.5.1毒素粗提液对饲用玉米胚根 SOD 酶活性的影响。

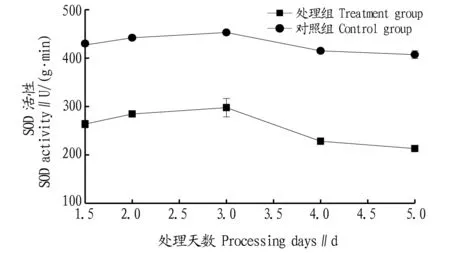

2.5.1.1毒素粗提液处理时间对胚根SOD酶活性的影响。由图5可知,25.000%的饲用玉米大斑病菌毒素粗提液处理后,随着毒素作用时间的延长,对照组与处理组的SOD活性在所有时间点均有显著差异,饲用玉米胚根SOD活性在处理1.5~5.0 d内均显著低于对照。对照组与处理组的SOD活性都呈先上升后下降的趋势,在处理3.0 d时出现活性最高峰,对照组与处理组的SOD活性分别达453.09、297.53 U/(g·min)。

图5 毒素粗提液处理时间对饲用玉米胚根内SOD酶活性的影响Fig.5 Effect of processing days of toxin crude extract on SOD activity in forage maize radicle

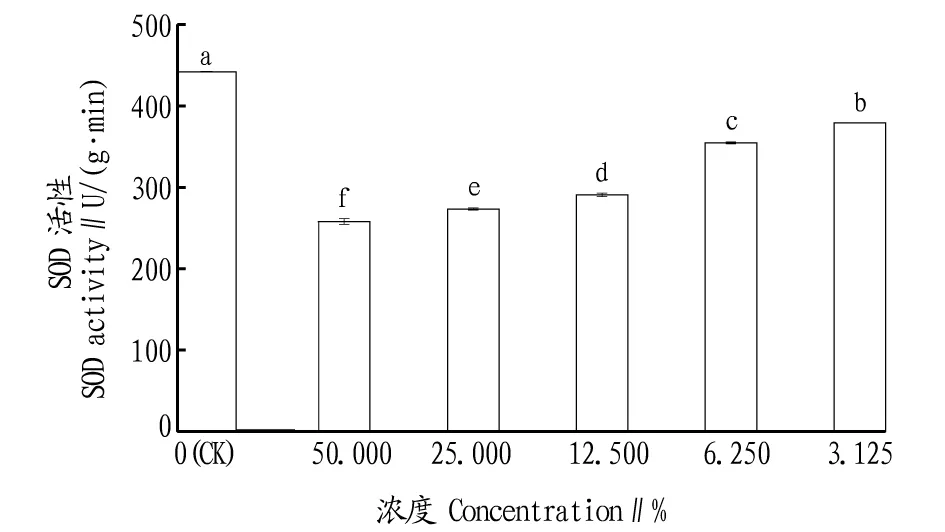

2.5.1.2毒素粗提液浓度对胚根SOD酶活性的影响。由图6可知,经不同浓度饲用玉米大斑病菌毒素粗提液处理后,饲用玉米胚根内的SOD酶活性与对照相比均显著降低,其中以毒素粗提液浓度为50.000%时降低最多,SOD酶活性为258.03 U/(g·min)。在5个毒素粗提液浓度梯度内,随着毒素粗提液浓度的降低,SOD酶活性升高,不同浓度处理结果间差异显著。其中,CK、50.000%、25.000%、12.500%、6.250%、3.125%处理后SOD酶活分别为441.98、258.03、273.40、290.79、354.55、379.01 U/(g·min)。

注:不同小写字母表示在0.05水平差异显著Note: Different small letters mean significant differences (P<0.05)图6 毒素粗提液浓度对饲用玉米胚根内SOD酶活性的影响Fig.6 Effect of toxin crude extract concentration on SOD activity in forage maize radicle

2.5.2毒素粗提液对饲用玉米胚根 POD 酶活性的影响。

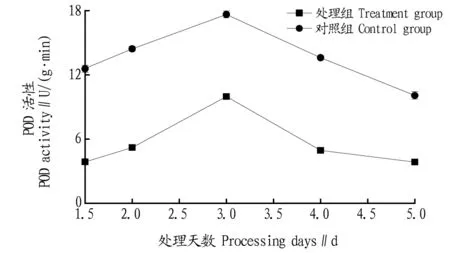

2.5.2.1毒素粗提液处理时间对胚根POD酶活性的影响。由图7可知,25.000%的饲用玉米大斑病菌毒素粗提液处理后,随着毒素作用时间的延长,对照组与处理组的POD活性在所有时间点均有显著差异,饲用玉米胚根内的POD活性在处理1.5~5.0 d内均显著低于对照。对照组与处理组的POD活性都呈先上升后下降的趋势,在处理3.0 d时出现活性最高峰,对照组与处理组的POD活性分别达17.65、9.98 U/(g·min)。

图7 毒素粗提液处理时间对饲用玉米胚根内POD酶活性的影响Fig.7 Effect of processing days of toxin crude extract on POD activity in forage maize radicle

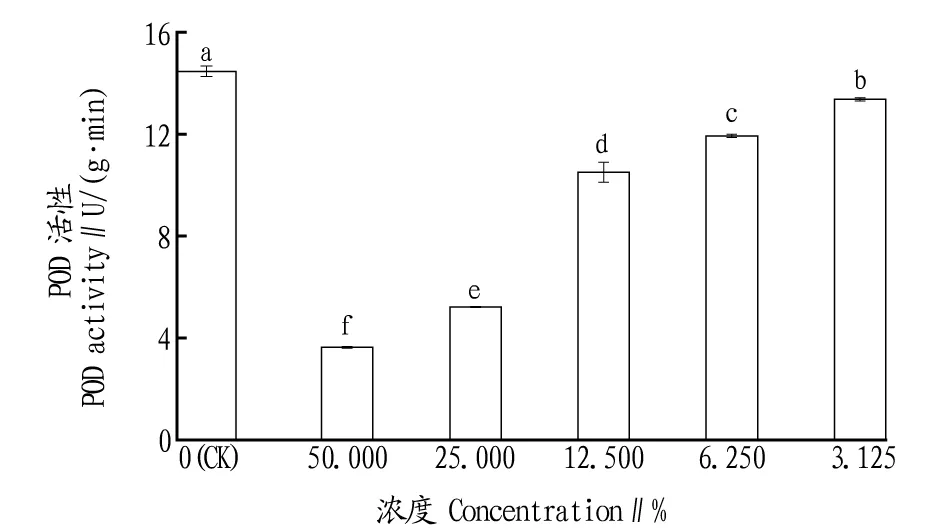

2.5.2.2毒素粗提液浓度对胚根 POD酶活性的影响。由图8可知,不同浓度饲用玉米大斑病菌粗毒素处理后,饲用玉米胚根内的POD酶活性与对照相比均显著降低,其中以毒素粗提液浓度为50.000%时降低最多,POD酶活性为3.63 U/(g·min),随着毒素粗提液浓度的降低,POD酶活性升高,不同浓度处理结果间差异显著。

注:不同小写字母表示在0.05水平差异显著Note: Different small letters mean significant differences (P<0.05)图8 毒素粗提液浓度对饲用玉米胚根内POD酶活性的影响Fig.8 Effect of toxin crude extract concentration on POD activity in forage maize radicle

2.5.3毒素粗提液对饲用玉米胚根 PPO 酶活性的影响。

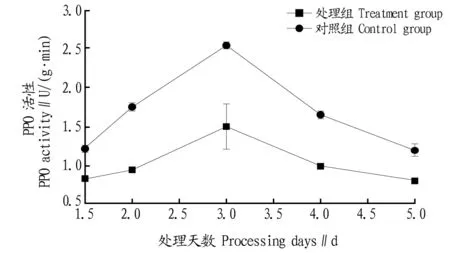

2.5.3.1毒素粗提液处理时间对胚根PPO酶活性的影响。由图9可知,25.000%的饲用玉米大斑病菌毒素粗提液处理不同时间后,随着毒素作用时间的延长,对照组与处理组的PPO活性在所有时间点均有显著差异,饲用玉米胚根内的PPO活性在处理1.5~5.0 d内均显著低于对照。对照组与处理组的PPO活性都呈先上升后下降的趋势,在处理3.0 d时出现活性最高峰,对照组与处理组的PPO活性分别达2.53、1.50 U/(g·min)。

图9 毒素粗提液处理时间对饲用玉米胚根内PPO酶活性的影响Fig.9 Effect of processing days of toxin crude extract on PPO activity in forage maize radicle

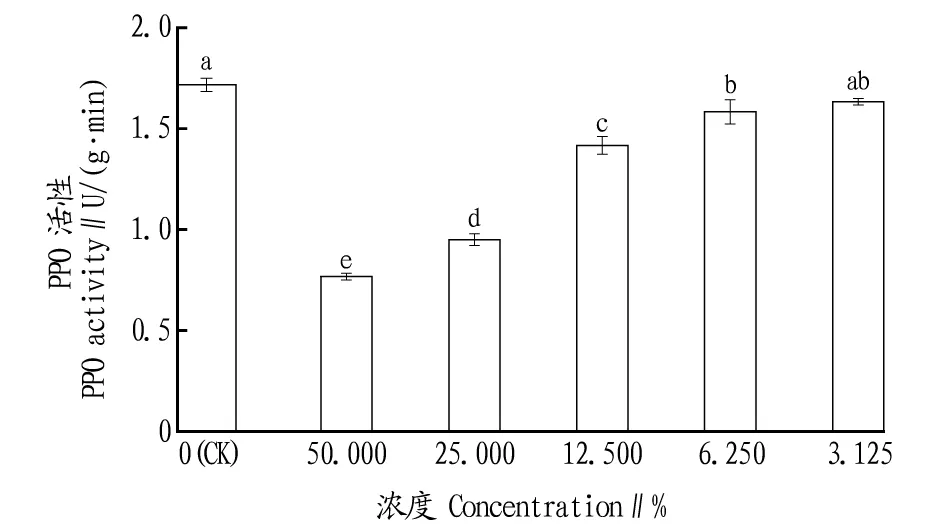

2.5.3.2毒素粗提液浓度对胚根PPO酶活性的影响。由图10可知,不同浓度的饲用玉米大斑病菌毒素粗提液处理后,饲用玉米胚根内的PPO酶活性与对照相比均明显降低,其中以毒素粗提液浓度为50.000%时降低最多,PPO酶活性为0.77 U/(g·min),随着毒素粗提液浓度的降低,PPO酶活性主要呈现上升趋势,当毒素粗提液浓度为3.125%时,饲用玉米大斑病的处理组和对照组差异不显著,说明PPO 酶对于此浓度不敏感,其他浓度处理结果间差异显著。

注:不同小写字母表示在0.05水平差异显著Note: Different small letters mean significant differences (P<0.05)图10 毒素粗提液浓度对饲用玉米胚根内PPO酶活性的影响Fig.10 Effect of toxin crude extract concentration on PPO activity in forage maize radicle

2.5.4毒素粗提液对饲用玉米胚根 PAL 酶活性的影响。

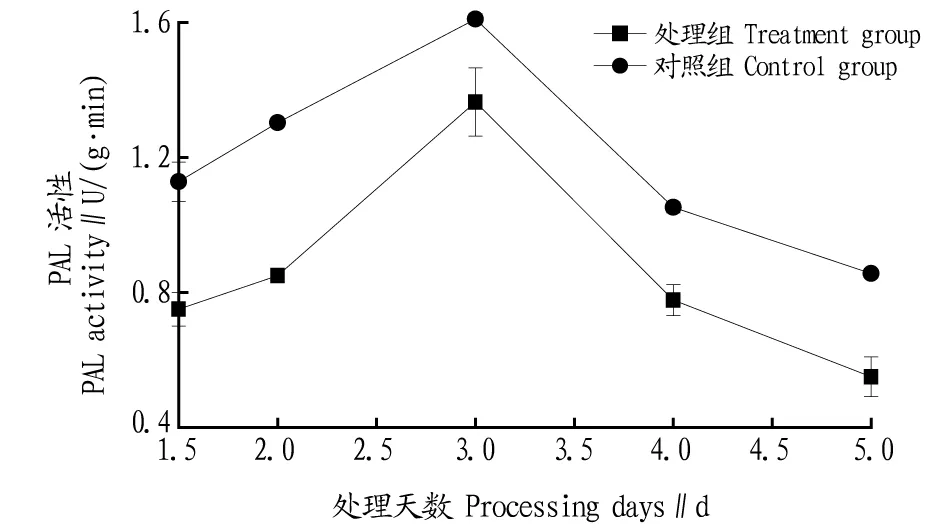

2.5.4.1毒素粗提液处理时间对胚根PAL酶活性的影响。由图11可知,25.000%的饲用玉米大斑病菌粗毒素处理不同时间后,随着毒素作用时间的延长,对照组与处理组的PAL活性在所有时间点均有显著差异,饲用玉米胚根内的PAL活性在处理1.5~5.0 d内均显著低于对照。对照组与处理组的PAL活性都呈先上升后下降的趋势,在处理3.0 d时出现活性最高峰,对照组与处理组的PAL活性分别达1.61、1.36 U/(g·min)。

图11 毒素粗提液处理时间对饲用玉米胚根内PAL酶活性的影响Fig.11 Effect of processing days of toxin crude extract on PAL activity in forage maize radicle

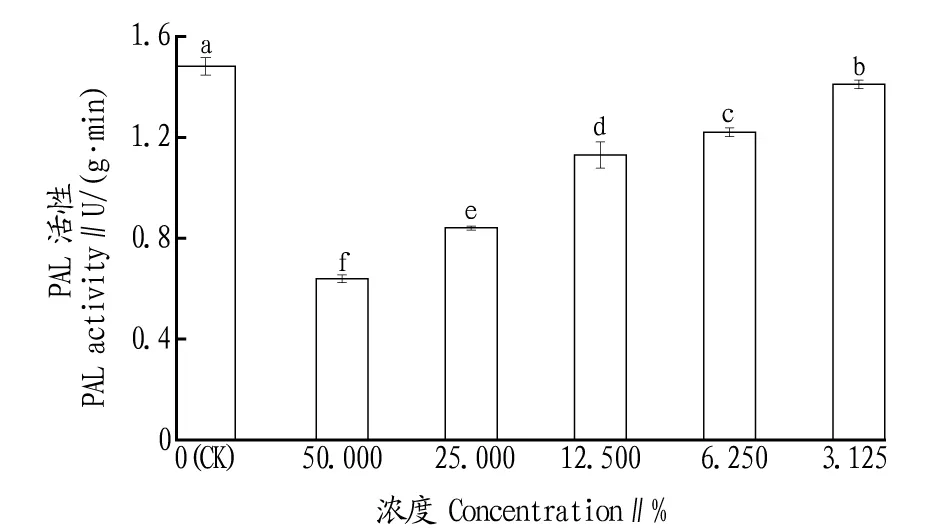

2.5.4.2毒素粗提液浓度对胚根PAL酶活性的影响。由图12可知,不同浓度处理结果间差异显著,不同浓度的饲用玉米大斑病菌毒素粗提液处理后,饲用玉米胚根内的PAL酶活性与对照相比均显著降低,其中以毒素粗提液浓度为50.000%时降低最多,PAL酶活性为0.64 U/(g·min),随着毒素粗提液浓度的降低,PAL酶活性呈现上升趋势。

注:不同小写字母表示在0.05水平差异显著Note: Different small letters mean significant differences (P<0.05)图12 毒素粗提液浓度对饲用玉米胚根内PAL酶活性的影响Fig.12 Effect of toxin crude extract concentration on PAL activity in forage maize radicle

3 讨论

通过对饲用玉米种子生物活性的测定,研究了饲用玉米大斑病菌毒素粗提液对饲用玉米种子萌发和胚根生长的影响。结果表明,毒素粗提液处理后的种子萌发率和胚根长度均低于对照组,且毒素粗提液浓度与种子萌发和胚根伸长抑制率成正比。

MDA含量可以直接表达植物细胞膜质过氧化程度,MDA含量与植物细胞膜质过氧化程度成正比,MDA含量越高,细胞膜受到的损伤程度越严重。一般情况下,当植物遇到毒害、高温、高pH以及强光等逆境条件时,就会引起植物体内产生膜质过氧化。许多寄主专化性毒素的最初作用位点是质膜,毒素与膜受体的接触伴随着电解质的渗漏、膜脂过氧化、假质壁分离等。该研究结果表明,饲用玉米大斑病胚根经大斑病菌毒素粗提液处理后,其细胞内MDA含量均有所提高,说明饲用玉米大斑病毒素对饲用玉米有一定的毒害作用。

病原菌毒素可诱导植物体内防御酶活性的表达。SOD、PAL、POD和PPO主要参与活性氧清除和抗病有关物质的合成,是植物体内重要的防御酶。研究者对不同植物受病原菌侵染后防御酶活性的变化进行研究,所得结论不尽相同。由于不同植物抗病机制不同,不同病害的生物学特性和致病机理也不相同,最终导致二者互作下的防御酶活性变化不同。例如,高粱大斑病菌毒素对高粱叶片细胞内SOD、POD、PAL酶活性均有抑制作用[11];冬枣黑疔病病原菌毒素处理新鲜枣后,结果显示SOD酶活性呈先上升后下降趋势[12]。

该研究结果表明,随着处理时间的延长,胚根内SOD、POD、PPO、PAL活性变化趋势都呈先上升后下降的趋势;随着粗毒素浓度依次减小,胚根内SOD、POD、PPO、PAL活性与对照相比均明显降低,且活性主要呈上升趋势,不同浓度处理结果间差异显著。该研究为进一步揭示饲用玉米大斑病菌的生物学特性奠定了基础。