特色产业引领农村一二三产业融合发展*

——以湖北恩施州硒产业为例

2018-08-24郝华勇

郝华勇

(中共湖北省委党校经济学与经济管理教研部,武汉 430022)

党的十九大报告着眼于决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程,对经济建设提出的要求是“贯彻新发展理念,建设现代化经济体系”。乡村振兴战略作为建设现代化经济体系的一个重要组成战略首次被提出,并且对乡村振兴战略的总体要求、制度保障、体制完善、产业发展、乡村治理、人才队伍等方面做出系统部署。乡村振兴必须有产业支撑,十九大报告强调“促进农村一二三产业融合发展”,明确了乡村振兴背景下的产业发展路径。农村一二三产业融合发展既是体现现代农业发展趋势、提升产业素质,也是拓展农业多种功能、实现农业农村优先发展的多重效益。特色产业作为县域和村镇具有一定基础和比较优势的产业部门,具备一二三产业融合发展的积累优势,以特色产业为切入点促进农村一二三产业融合发展,对推进农业供给侧结构性改革、培育农村发展新动能都具有紧迫的现实意义。

国内已有对农村一二三产业融合的研究集中在分析框架与路径、体制机制、影响因素、区域案例与国际经验借鉴等方面。苏毅清等学者从融合程度、融合方式、融合目的三个方面构建农村产业融合发展的分析框架,并运用该框架对浙江、湖北、重庆、河南、安徽、山东六省市的融合进展情况做实证分析。王乐君提出产业融合需要通过引导机制、共享机制、激励机制形成三次产业融合发展的内生动力和常态机制。朱信凯等学者认为影响农村产业融合的因素包括融合主体的竞争力不强、利益联结机制不健全、融合的公共服务体系和金融服务体系仍显不足。芦千文分析了湖北宜昌市推进产业融合发展种植业、养殖业的做法。姜长云提出借鉴日本优先支持当地经营主体的成长壮大、注重保护本土化经营主体在融合发展中的主动权等经验。

综上所述,对农村一二三产业融合发展的研究成果呈现从宏观到微观不断细化、从国际经验到国内实践不断落地、从单方面突破向系统整体推进的研究趋势。特色产业作为县域、镇村发展的产业支撑,具备一定发展基础,逐步形成地域品牌、产业链配套和产业集群,国内从特色产业角度探讨农村一二三产业融合发展的成果鲜见,因此,立足不同区域特色产业基础,顺应现代产业发展规律和升级趋势,将特色产业嵌入一二三产业融合发展体系中,这对提升特色产业素质和效益、夯实乡村振兴的产业支撑具有重要而紧迫的现实意义。

一、农村一二三产业融合发展的内涵及路径

农村一二三产业融合发展符合世界产业发展规律,顺应农业转型升级的内在要求,在技术变革、需求多元、创新驱动的支撑下,农村一二三产业融合越来越表现出蓬勃的发展势头和多重效益。世界范围内,以日本为代表的发达国家率先提出“六次产业”,即三次产业融合发展,为世界农业农村发展开辟了新理念模式,我国伴随统筹城乡发展的深入推进,农业产业素质不断提升,农村面貌不断改善,农民素质日渐提高,新型农业经营主体得到壮大,为农业农村的产业融合发展提供了基础和注入新鲜活力。2015年12月30日,国务院办公厅印发 《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》,明确了农村一二三产业融合发展就是用工业理念发展农业,以市场需求为导向,以完善利益联结机制为核心,以制度、技术和商业模式创新为动力,以新型城镇化为依托,推进农业供给侧结构性改革,着力构建农业与二三产业交叉融合的现代产业体系,形成城乡一体化的农村发展新格局,促进农业增效、农民增收和农村繁荣。

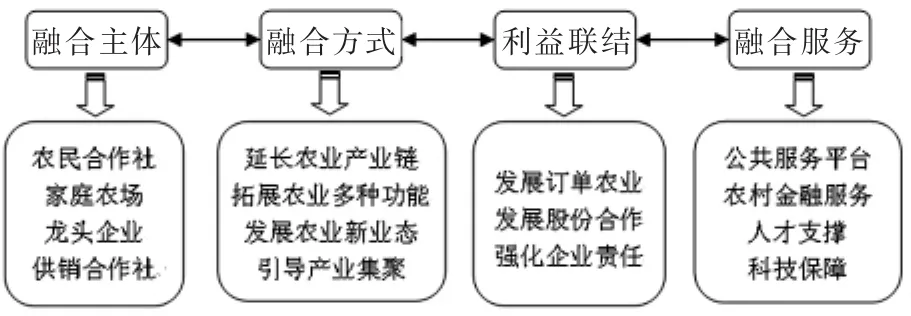

农村一二三产业融合发展是现代农业发展的必然趋势,实现路径包括:发展多类型融合方式、培育多元融合主体、建立多形式利益联结机制、完善多渠道融合服务,如图1所示。

1.培育多元化农村产业融合主体

图1 农村一二三产业融合路径

传统小农经济不能适应现代农业要求的规模化、机械化、市场化,也不能够高效地捕捉市场信息和拓宽农业多种功能,农民合作社、家庭农场、龙头企业作为现代农业的新型经营主体能够促进传统农业向现代产业体系升级,体现规模化效应和组织化优势,在参与市场竞争中遵循产业发展趋势延长产业链、提升价值链。尤其是龙头企业具有技术、资金、人才等要素优势,在产业链建设和供应链管理方面能够起到示范效应,提高农业的集约化水平、技术含量、品牌影响力。培育多元化的农村产业融合主体,需要鼓励和引导有知识的新型职业农民、大中专毕业生、返乡创业人员加入到现代农业大军中,扶持龙头企业成长壮大,发挥供销合作社的综合服务优势,向现代农业全程社会化服务环节延伸,借助电子商务平台创新流通和服务方式,在农资供应、农产品流通、农村服务等方面发挥积极作用。

2.发展多类型农村产业融合方式

首先,延长农业产业链条,拓展农业多种功能。按照全产业链打造现代农业,改变单纯出售初级农产品的现状,向上游的育种、创意设计环节延伸,向下游的物流、营销、品牌环节延伸,提高农业附加价值和比较收益。经济新常态下的农业功能不仅局限在提供农产品上,更多的体现为农业与旅游结合形成乡村生态旅游;农业与教育、文化结合形成的农业文化推广普及、展示宣传、传承弘扬;农业与健康养老产业结合形成现代休闲产业等。其次,发展农业新型业态,运用“互联网+”等现代信息技术手段提高农业生产效率、降低农业生产成本,赋予农业创意内涵,发展农产品个性化定制服务、农业众筹等新型业态。第三,引导产业集聚发展,按照一乡一业、一村一品的思路,放大各地的资源禀赋优势,集聚布局、集约化利用土地,产生集聚集约效益,为生产性服务业发展提供服务对象。依托现代农业、农产品加工业、农业生产性服务业等产业支撑,配置公共服务引导人口集聚,在城镇发展、功能完善过程中促进产业融合。

3.建立多形式利益联结机制

首先,发展订单农业,让农户、家庭农场与龙头企业合作,克服小农户对接大市场的弊端,稳定农户对未来市场的预期,提高农户种植的积极性和管护的科学性,逐步建立完善生产标准和质量追溯体系,实现利益共享。其次,鼓励发展股份合作,深化农村集体产权制度改革,将土地承包经营权确权登记颁证到户、集体经营性资产折股量化到户,探索形成以农户承包土地经营权入股的股份合作社、股份合作制企业利润分配机制,切实保障土地经营权入股部分的收益。第三,强化工商企业的社会责任,承租农户土地从事产业融合发展的工商企业优先雇佣农户从事一般性劳动,让农户与企业形成利益分享、责任共担的结合体,企业定期为雇佣农民提供职业技能培训,以满足现代农业的技术要求。同时,增强新型农业经营主体的契约意识,制定和推行涉农合同示范文本,逐步建立土地流转、订单农业等风险保障金制度,形成稳定利益联结机制。

4.完善多渠道产业融合服务

产业融合涉及生产要素的质量提升与融合平台的搭建,在此过程中所需的服务不可或缺。首先,搭建公共服务平台,主要包含农村综合性信息化服务平台,为电子商务发展提供基础平台;建设农村产权流转交易市场,盘活生产要素、保障要素收益;建立农村创业孵化平台,为融合发展型企业创业提供资金、技术等解决方案。其次,创新农村金融服务,发展普惠金融、创新金融产品,满足新型经营主体在发展现代农业、促进产业融合发展过程中的资金需求;积极推动涉农企业对接多层次资本市场,支持符合条件的涉农企业通过发行债券、资产证券化等方式融资。第三,强化人才和科技要素保障,现代农业需要新型职业农民,对农村技术能人、种植大户可以依托现有培训计划跟踪培养,同时引入外部的高端人才,开阔当地农民视野,辐射带动本地农民。提供多层次的技术服务,保障现代农业发展过程中的技术需求。

二、特色产业引领农村一二三产业融合发展的效应与机理

特色产业是基于不同区域的独特资源禀赋条件,依据现代产业理念打造具有优势的生产、经营、销售、服务体系,在市场定位、产品开发、创意设计、消费体验等方面形成综合竞争力的产业。县域和村镇层面的特色产业在成长初期多表现为特色产品的初级开发,伴随农业供给侧结构性改革、农村一二三产业融合发展等政策导向,特色产业逐步成为农村现代农业的主要形态,以特色产业为载体采用新技术、开发新产品、升级新业态、开辟新模式,具有引领农村一二三产业融合发展的积累优势和提升空间。

县域和村镇区域的特色产业在引领产业融合发展中彰显出多重效应,从产品定位看,提高中高端产品的供给,符合供给侧结构性改革的发展要求;从产业形态看,特色产业势必延长产业链,促进一二三产业交叉融合与跨界重组;从空间布局看,特色产业在优化产业组织和空间结构过程中形成产业集群式布局,有利于生产空间的集约高效;从区域功能看,特色产业壮大了地方产业基础、夯实乡村振兴的产业支撑,实现城乡融合发展。如图2所示。

图2 县域和村镇特色产业的多重效应表现

湖北省恩施土家族苗族自治州位于湖北省西南部,与湖南、重庆、贵州相邻,州内多山地,惯称“八山半水分半田”。“硒”元素被科学家称为人体微量元素中的 “抗癌之王”,恩施州硒资源富集,拥有“世界唯一探明的独立硒矿床”和“全球最大的天然富硒生物圈”,被国际人与动物微量元素学术委员会授予“世界硒都”称号。2016年,恩施州地区生产总值735.7亿元,其中硒产业总值达到382亿元。近年来,恩施州扩大硒元素为独特资源禀赋的比较优势,围绕硒元素拉长特色产业链条,发展现代农业、特色加工业和乡村生态旅游,探索出以特色产业促进一二三产业融合发展的“硒+X”模式。

1.标准化种养殖与精细化加工联结一二产业良性互动

一二产业融合发展表现为以农业种植和养殖产品为原料进行深加工,加工企业的现代化生产模式倒逼农业种植养殖的规模化和标准化,促进新型农业经营主体的生成;新型农业经营主体的成长壮大又为现代加工企业提供稳定的原材料供给和品质保障,进而形成一二产业良性互动、互促互进的联结形态。

恩施州依托富硒土壤和水资源条件建设马铃薯、蔬菜、中药材、茶叶、烟叶、干鲜果六大富硒种植业基地,发展“恩施黑猪”、“恩施黄牛”等畜禽养殖和水产养殖,以此为原料基础发展农产品精深加工业,通过“硒+食品加工业”、“硒+生物医药制造业”、“硒+烟草制品业”逐步建立完善的加工业体系,并拓展到 “硒+微生物”、“硒+肥料制造”等产业部门。通过硒元素连接一二产业,既提高了农产品的质量、品牌、核心竞争力,也促进了农产品加工业的转型升级,提高了产品附加值、市场占有率和产业竞争力。恩施州富硒优质农产品加工业的产业化发展拉动了农产品种植业养殖业的健康发展,家庭农场、种养大户、农业合作社、龙头企业等现代农业新型经营主体不断壮大,促进了农业规模化、集约化的可持续发展,带动农民增收的现实效应让农民接受农业产业化理念,订单农业、智慧农业、创意农业等新业态逐步推广;现代农业的转型发展又催生了农产品加工业的蓬勃发展,地方依托富硒资源禀赋优势招商引资,更多企业的进驻进而壮大了市场主体规模,奠定了产业集群基础。

2.研发创新与营销物流密切二三产业联系

从初级农产品到农产品精深加工业的发展只是拉长农业产业链的第一步,凭借农产品加工业的发展产生规模效应、刺激服务业需求,推动加工业向产业链条上游的育种研发、产品设计环节延伸,向下游的营销物流、品牌服务环节延伸,才能进一步让产业链变粗拉长。生产性服务业的兴起使部门分工更加专业化,对提升产业素质和竞争力起到保障和支撑作用。

恩施州成立了“硒应用技术与产品开发研究院”、“硒源创业服务中心”,国家富硒产品质量监督检验中心落户恩施州,有效提升了硒特色产业的科技含量,促进了围绕“硒”元素的科技孵化服务业发展,不仅解决了硒产品开发中的共性技术难题,也提高了农产品和加工业产品的质量标准,形成地域品牌的核心竞争力。通过举办“中国恩施·世界硒都硒产品博览交易会”科普硒知识、推介硒产品、吸引硒企业、发展硒文化,成为招商引资、吸引市场主体的有效平台。硒元素特色加工业的发展还带动了物流业的同步发展,恩施地处湖北西南山区,交通区位处于劣势,物流梗阻一直是当地区域经济发展、特色农产品销售的瓶颈,近年来电子商务业态的蓬勃发展,让闭塞山区的优质农产品和加工业产品也能够对接外部开放的大市场,促进农民增收。电子商务业态的优势不仅激发广大农民发展现代农业的积极性,也带动了物流业的快速发展,为其他产业提供物流保障。

恩施州围绕硒元素的第二产业成长壮大,催生了第三产业的兴起,富硒农产品加工业的规模效应刺激服务业的市场需求,科技服务业、物流业等第三产业发展提速,促进了第二产业与第三产业的良性互动、协调发展。

3.健康养生和生态文化旅游业连接一二三产业

中国特色社会主义已经进入新时代,我国社会的主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要同不平衡不充分的发展之间的矛盾,人们在物质生活日益满足的基础上对旅游、文化、健康的消费需求不断攀升,伴随健康中国战略的实施,符合健康养生需求的生态文化旅游日益成为新的增长点。旅游业涉及食住行游购娱多要素环节,并且旅游活动以客源人流为载体,集聚了人气、吸引了要素,让游客和企业看到了商机,为区域经济发展提供资金、技术和信息等要素保障。广大县域和村镇依托农业农村地域景观、彰显乡村文化内涵发展乡村生态文化旅游业,拉动农产品消费和加工业发展,是一二三产业融合发展的普遍形态。恩施州凭借硒元素的独特优势开发休闲养生、康养度假、户外运动等旅游产品,推进硒健康养生和生态文化旅游业的深度融合。

恩施州立足硒元素发展休闲养生、康养度假旅游业,契合了健康中国战略要求,符合消费升级趋势,并且在此过程中,带动了富硒农产品和加工业产品的生产消费,宣传了恩施富硒优势的独特禀赋,让游客在休闲旅游中体验了养生、收获了健康,成为一二三产业融合发展有效途径。

三、特色产业引领农村一二三产业融合发展的对策

夯实乡村振兴的产业支撑、实现产业兴旺的发展要求,特色产业是载体抓手,一二三产业融合是目标导向。特色产业根植于一个区域独特资源禀赋而兴起,顺应新技术、新产品、新业态、新模式的变革引领,产业内涵不断丰富、产业链条不断拉长、产业效应不断扩散,依托特色产业构建农村一二三产业融合发展体系是乡村振兴的必然路径。湖北恩施州立足硒元素的独特优势,通过实施“硒+X”战略契合了农业供给侧结构性改革的要求、顺应了一二三产业融合发展的趋势,实现了农业要强、农村要美、农民要富的目标。从恩施州区域发展实践的个案上升到一般,归纳特色产业引领农村一二三产业融合发展的对策主要有提高规划的针对性与指导性、整合资金人才要素促进产业融合、弥补科技短板提高融合质量、打造重点平台助推产业融合。

1.编制特色产业发展规划

规划是对未来发展方向和布局的谋划,经济体制改革的核心问题就是让市场在资源配置中发挥决定性作用和更好发挥政府作用,而政府发挥作用的方式就是通过规划引领、产业政策扶持、区域政策安排来促进资源要素的最优化配置。规划的过程不仅是聚焦目标导向、统一发展思路、明晰发展方式,更是稳定发展主体未来预期、引导发展主体相向合作、降低交易成本的最好途径。特色产业引领一二三产业融合发展需要在培育融合主体、创新融合方式、稳固利益联结机制、完善融合服务等方面协同发力,编制特色产业发展规划就需要围绕第一产业建基地、第二产业深加工、第三产业强配套进行规划布局,第一产业实现规模种养、科技智慧、创意植入,第二产业实现精细加工、产品拓展、包装升级,第三产业实现育种研发、营销物流、会展旅游等服务业的壮大。依托特色产业链配置资金链、人才链、创新链,凭借规划引导和市场机制作用,形成一二三产业紧密关联、交叉融合的发展业态。

恩施州硒资源保护与开发局2016年组织编制 《恩施州硒产业发展 “十三五”规划(2016—2020)》,明确恩施州硒产业发展的主要任务、重大工程、保障措施等,尤其在硒产业促进一二三产业融合发展方面,明确了产业融合主体、融合方式、利益联结、融合服务的方向与举措。得益于规划的统筹安排与指导布局,恩施州已经建成富硒粮油、蔬菜、茶叶、土豆、畜禽、干鲜果、烟叶等生产基地,涌现出一大批集中度高、特色明显的富硒产业专业乡镇,巴东县野三关镇打造富硒生态旅游特色小镇、建始县花坪镇打造富硒养生特色小镇成效初现,通过一二三产业融合成为乡村振兴、县域经济发展的新增长极。

2.围绕特色产业链配置资金链人才链

构建乡村现代产业体系需要立足特色产业链配置资金链、人才链,产业融合的新型业态需要整合零散的扶持资金形成合力,产业融合的新型主体需要多层次技术人才支撑。探索建立政府主导、市场主体、社会参与的多元化产业融合投入机制,加大项目资金整合力度、提高资金使用效率,将支持特色产业发展建设资金纳入地方年度和长期经济社会发展计划中。鼓励和引导区域内金融机构开发金融产品、推广定制化金融服务,增设面向特色产业的专营服务机构,积极争取国家产业扶持资金、设立特色产业投资引导基金,撬动更多社会资金投入。

配置人才链需秉持“但求所用、不求所在”的引才理念,选聘首席专家、组建科研团队,围绕特色产业成立技术与产品开发研究院、特色产品质量监督检验中心等科研机构,依托科研平台进一步吸引人才进驻,建立高端智库,培育和引进专家型、科技型、实用型多元人才体系,通过政企合作、校企合作多种形式发展职业技术教育,满足特色产业发展所需的多层次人才,注重特色产业的技术推广、培养特色产业的种养能手。

3.科技元素嵌入特色产业的上中下游

制约乡村产业高质量发展一个重要原因就是科技贡献率较低,若在科技支撑不够、创新驱动乏力的条件下促进一二三产业融合,既缺乏融合的动力,即使融合发展也是粗放的融合、松散的联结,呈现低端的效益。特色产业作为县域和村镇的产业载体,具备科技推广应用、创新驱动引领的优势,将科技元素嵌入产业链上中下游、植入一二三产业融合体系中,才能契合产业融合的动力需求并彰显融合发展的多重效益。发展行业协会和产业联盟,发挥行业协会在标准制定、品牌营销、模式推介等方面的优势,鼓励涉农院校和科研院所与农民合作社、龙头企业成立产业联盟,促进协同研发、科技成果转化。

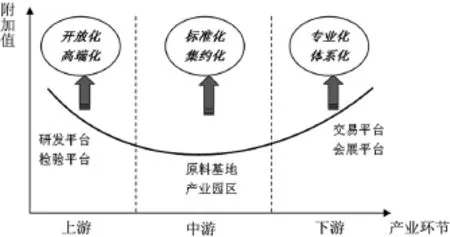

特色产业亦遵循微笑曲线揭示的产业附加值规律,产业链上游环节包括特色产业的研发平台、检验平台;中游环节指特色产业的原料基地和产业园区,包括特色产业的种植养殖、生产加工;下游环节指特色产业的品牌、营销、物流、服务等,包括物流体系、交易平台、会展平台等,如图3所示。依据特色产业微笑曲线揭示的内在价值规律与升级趋势,提高特色产业的科技含量和创新支持,发挥特色产业科技创新的外溢效应,引领农村一二三产业融合发展。

图3 县域和村镇特色产业微笑曲线图

特色产业上游环节的科技注入,能够提高研发设计的创新含量、建立特色产业标准体系、提高产业竞争的话语权。基于县域科技力量薄弱的现实,需要抢抓国家科技管理体制深化改革的机遇,主动对接科研院所的研发团队,秉持开放化和高端化的发展理念,在引入科研院所科技成果转化过程中提高特色产业的科技含量和创新效率。特色产业中游环节的科技注入,可以促进生产加工的标准化和集约化,适应科技农业、智慧农业的发展趋势与要求。县域特色产业引入科技手段推进生产基地的规模化、集约化,完善特色产业产品加工基地基础设施建设和产业配套水平,升级传统农业生产方式,推进种植养殖业的信息化、智能化,引入物联网监测体系、测土配方施肥、智能节水灌溉,体现种植养殖业基地的现代化水平。特色产业下游环节的科技注入,就是运用现代化信息技术手段创新营销业态、提高物流体系效率、搭建会展平台,实现营销服务、物流配送、品牌宣传的专业化和体系化。

4.打造重点平台助推产业融合

发展规划与战略的落实需要具体的项目体现,特色产业引领农村一二三产业融合发展也需要打造具体的工程项目夯实融合主体、促进多元融合方式、提供融合服务。特色产业引领一二三产业融合发展可以通过打造平台实施一系列重点工程项目,例如特色产业种养基地平台、特色产品标准体系平台、特色产业品牌营销平台、特色产业信息平台,依托平台形成要素融合、部门配合、资金整合、利益融合的产业融合发展格局,汇聚多方面力量形成合力推动一二三产业融合发展。

打造特色产业基地平台,通过规范土地流转和培育家庭农场壮大融合主体,引导特色产业链的企业向园区集聚,完善园区功能配套,形成规模化效应和集约化、绿色化生产方式。特色产业标准体系平台通过构建产品、产业标准体系,提高特色产品、产业的质量和品牌信誉。特色产业品牌营销平台通过政府和企业共同参与,搭建线上与线下互动的品牌推广和营销服务体系,维护市场的公平竞争和知识产权保护。特色产业信息平台运用大数据和云计算优化生产组织、检测监管、服务营销模式,提高一二三产业融合发展的精准程度。在一系列平台打造和重点工程建设基础上,围绕特色产业构建全产业链体系,产业链的体量不断增长、环节不断扩展,形成标准化原料基地、集约化加工园区、体系化物流配送、网络化品牌营销的发展格局。