大学生体育学习兴趣的培养路径

2018-08-23赵晶

赵 晶

(太原学院 体育部,山西 太原 030032)

当前,全国人民健康水平呈现整体“亚健康”态势,国家为了改良国民健康状态的现有局面,发布了全民健身计划以及健康中国建设规划等体育政策。而高校作为培养未来人才的核心组织,大学生的体育锻炼习惯以及锻炼方式,能够最大限度地影响国家体育改革事业的开展质量。同时国家教育部也正持续在高校环境内推进素质教育的方针政策,故如何培养大学生成为具有体育锻炼意识、拥有完善体育知识的健康国民,便成为国内高校正悉心研究的课题[1]。而针对素质教育的主动性特性,本文将培养大学生体育学习兴趣作为研究主体,对素质教育环境下大学生体育学习兴趣的培养路径进行了充分研究[2]。从提高大学生体育素养的整体层面来看,以培养兴趣为主的研究方向,具备切实的研究价值[3]。

一、培养学生体育学习兴趣存在的问题

在对大学生参与体育学习时的状态进行观察后发现,原本应该呈现出活跃状态的大学生却参与教学时状态低迷。这与教师认知中的学生反应不相符,因此与从事体育教育的同事进行了交流,多数同事都表示在其所负责的班级内也大多出现过这类现象。因此若要减少体育教学中出现的“淡然对应”现状,就应该对大学生无法对体育产生兴趣的根本原因进行研究。

(一)认知偏差对体育学习兴趣的影响

体育学习兴趣是建立在学生意识层面上的个人主观想法,学生不能对体育学习产生兴趣的原因大体有两点,其一是认知,其二则为态度。学生对于某个学习项目的个人认知会直接干预他们的学习方式和学习热情。因此若要得出真实有效的培养路径,就必须从分析学生对于体育学习的认知开始。判定大学生的现有认知状态,方能对症下药并得出有效结论[4]。

(二)学习态度对体育学习兴趣的影响

学习态度不端正也是干扰体育课堂教学效果的主观性因素之一。该问题的提出基于大学生在文化课中的综合表现。文化课中,当学生的学习态度不端正时其成绩便会随之下降[5]。故研究人员可以肯定,如若学生对于体育学习的兴趣不高,那么他们的学习态度也必然出现了相应的差错。

二、大学生体育行为及态度的研究分析

(一)调查过程

为令研究结果具有标准性以及可研究性特征,在设定研究具体方向与具体问题时,笔者以体育教育与体育兴趣作为主导,查阅了从2015年至2017年近200篇研究文献。故本次问卷调查中所涉及到的所有问题与选项,均具有切实的调查价值。

考虑到实体问卷调查会造成一些问题,如问卷无法有效回收、学生随意勾选等事件。故本次问卷调查形式与问卷格式不变,将传统的纸张调查模式转变为以微信公众号为主的“网络问卷”调查模式。根据笔者多年研究体育教学的经验,本人认为,一般在大一阶段,学生未接受全面的高校素质教育与体育教育时,在体育学科态度与体育兴趣中的差异比较明显。故本次问卷调查的主要对象,将限制在该高校的大一新生范围内。

问卷设计过程中,本人以体育学习兴趣为主,设定了一系列调查问题,初期问卷已通过体育组专家人员的检查认证,故问卷具备调查价值。问卷共500份,由校园官方微信公众号负责发布,问卷设置为提交问卷超过500份后,即关闭通道的智能模式。调查期间,共收到问卷回执500份,全部有效。

(二)研究结果

1.认知层面

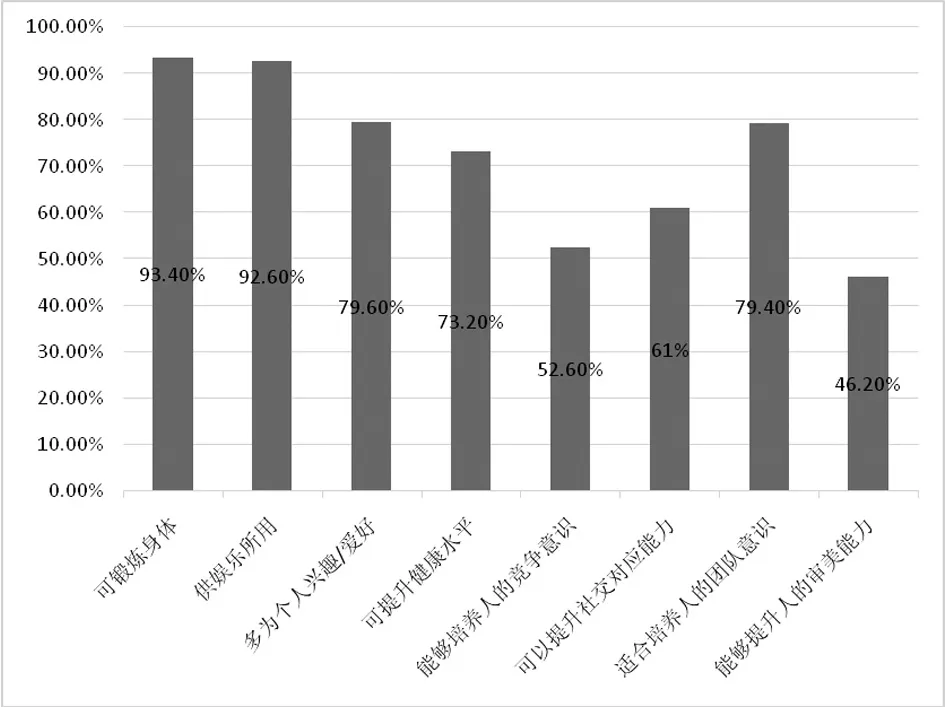

认知问卷共设置八个选项,调查结果显示如图1。

图1 大学生体育锻炼现状的调查

从问卷结果来看,当代大学生对体育锻炼的基本明显存在认知不足的现象。图1中清晰地显示,多数学生都认为体育锻炼的作用是锻炼身体和个人娱乐。而对于体育锻炼可以提升身体素质,加强健康水平,以及培养团队意识和审美能力等关联点却并无过多认知。这便表示当代大学生中,近乎半数学生都只会在想要锻炼身体或利用体育获取娱乐情感时,才会参与体育活动。这种认知上的欠缺不但代表着当代大学生在认知方面具有片面性特征,也代表一旦学生不具有锻炼或娱乐等兴趣,其便不会认真参与体育活动。这明显不利于国家健身政策和素质教育方针的落实。因此高校若要培养大学生的体育学习兴趣,就应该从改良其基本认知的角度入手,通过教育为学生提供更多的体育认知知识,进而增加学生参与体育锻炼的“动机”,为培养学生的体育兴趣打好基础。

2.态度层面

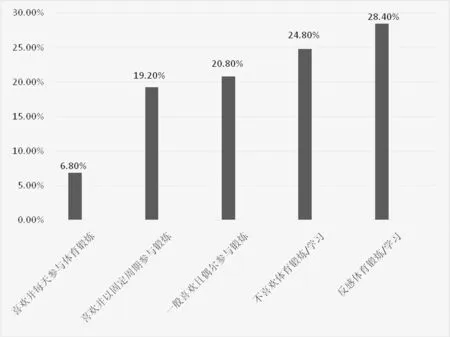

态度问卷设置五个选项,调查结果显示如图2。

图2 大学生体育锻炼态度的调查

从问卷结果来看,当代大学生多数都不会自主参与体育锻炼,自己喜欢并且能够坚持每天进行体育锻炼的学生比例仅有6.8%。喜欢却仅在固定周期内参与锻炼的学生也仅仅只占19.2%。这与国家预期内的“全民健身计划”人数明显不匹配。而20.8%的学生对于体育锻炼抱有“一般”“偶尔”的态度,隐藏在这种被动思维下的态度,实际上也属于一种负面的锻炼思维。而不喜欢甚至反感体育锻炼的人数比重为24.8%和28.4%,这代表着近乎半数的学生不但对体育锻炼不感兴趣,甚至在参加正规的体育必修课时,也会抱有负面的参与态度。但当我们对喜欢以固定周期参与锻炼的学生进行再度询问时,发现这些学生口中的“定期锻炼”,实质上多半都是以体育教学课堂为主。而询问反感体育锻炼的学生时,这些学生往往都表示体育锻炼“没有趣味性”“难度过大,自身体能无法支撑”。因此这便表明,虽然整体教育质量不够明显,但高校体育课堂仍然是学生参与体育锻炼的重要场所。而高校若要培养大学生体育兴趣,便也应从改良课堂的教学内容开始,利用增加课堂趣味程度的方式,带动更多的学生转变其对体育学习的现有态度。

三、培养大学生体育学习兴趣的方法

(一)重视体能差异,减少抵触情绪

素质教育概念中包含尊重学生的个性发展,而多数学生参与体育课却未能对其产生兴趣,就是因为教师在编排教学过程以及教学活动时,不重视学生体能上的差异[6]。无论男女皆使用同一类体能训练册就是比较常见的现象。学生参与不符合自身体能状况的体育活动,就必定会产生不同程度的身体损伤[7]。而一旦教师未及时意识到教法中存在的错误因素,学生就会本能地对体育课产生抵触情绪。严重时甚至可能也会对教师感到厌烦,进而彻底失去学习体育的兴趣。因此高校体育教师在培养学生的体育学习兴趣时,应从尊重学生体能上的差异开始,尽可能减少学生对于体育课程的抵触情绪。

(二)培养主体意识,避免逆反心理

部分学生表示,高校长期开设的体育课程多以篮球、足球、排球等球类运动为主,这些都属于学生可长期接触的体育运动,因此学生很难对这类课程燃起参与学习的兴趣。而当前学生更加喜欢山地自行车、跆拳道、咏春拳等比较特别的体育项目。因此高校也应适当尊重学生的兴趣取向,尽量在教学大纲以及教学内容编制期间,多征求学生的主体性意见。这样一来,高校便能有效避免因“非民主”而在学生群体中产生的逆反心理。

(三)重设理论课堂,替代传统教法

针对大学生对于体育锻炼无法产生兴趣的现状,高校体育教学团队首先应从理论课堂入手,调整体育课堂的教学模式,让学生以主动性的角色参与到课堂中。具体的培养方式可分为二点,其一,教师应调整课堂结构,将传统的教授法、“划重点”模式变更为“线索法”“项目法”。体育理论课堂中涉及到的多数理论内容难度都比较适中,因此教师可将课堂主动权交给学生,由学生按照自己所给出的线索,在教材或课堂活动中找寻教学思路[8]。其二,教师应注重理论教学的实用性。即一些多余的理论信息,教师就不应将其加入到教学体系中。而对于扭伤急救、溺水急救等教学内容,应作为重点教授给学生。

(四)改进教学方式,提高学自主能力

传统的体育课堂模式多数都是以教师示范,学生模仿为主。且一个体育教学班级学生数量可达40人左右,无论如何都会有少部分学生因视角原因无法准确学习到教师的基本动作。而当他们并未完善学习就要接触到实际训练时,动作出错或竞赛失败的概率就会增加。该类现象的持续发生会导致部分学生恐惧良性竞赛,甚至恐惧跟随教师做出体育动作。严重者甚至会丧失参与体育活动的信心,令自身完全无法形成正确的体育锻炼意识。针对此,高校体育教师应变更体育活动的教育方式,例如教师可以先简单说明教学内容,要求学生依照常识以及自己的理解,简单地做出动作,教师再根据学生的动作加以纠正。继而教师应要求学生两两一组,一人做出动作另一人纠正。这样一来,学生基本上整节课堂都能参与到教学中,这种完全自主的学习状态可以最大限度地激发他们的学习热情。当学生在一节体育课中收获自信和知识,其便可以建立充沛的学习兴趣。

结语

综上,本文以素质教育为内涵,对大学生体育学习兴趣的培养路径进行充分研究。研究结果表示,教师若要完善培养学生学习体育的兴趣,就必须以尊重学生为入手点,尊重学生的个人体能差异、学生的学习兴趣。同时,教师也需调整教学结构,转变教学方法,尽可能提升学生的主动性地位。例如使用线索教法、引导教法等,要让学生在课堂中体会,而不是单纯地观看教师做动作。这样一来,学生的主体性和创新思维、创造思维都能够被有效培养。学生的主体地位增强,自信得到提升,其自然就会对体育学习和体育锻炼产生浓厚的兴趣。