重点中学初中生心理健康状况及影响因素

2018-08-20张悦姚辉

张悦?姚辉

〔摘要〕本研究以河南省信阳市某重点初中学生为被试,采用中学生心理健康诊断测验(MHT)量表对248名初中生心理健康现状进行调查。结论:(1)总体来看,大部分初中生心理是健康的。(2)在人口学变量方面,女生的心理健康状况较男生差,表现为有更多的学习焦虑、对人焦虑和身体症状并且冲动性更高;城市学生比农村学生表现出更多的焦虑;非独生子女比独生子女更加敏感。(3)在留守时间方面,留守时间越长,恐怖和孤独倾向越多;父母平均一年内外出打工时间越长,学生越自责。(4)初中生心理健康状况受生理因素、家庭环境、学校环境、社会环境以及是否留守和留守时间长短等的影响。针对以上现状,对相关人员提出一些建设性的建议。

〔关键词〕中学生;心理健康;影響因素;学习焦虑

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2018)20-0010-06

一、引言

近年来,关于中学生厌学、逃学、打架斗殴、早恋,甚至杀人或自杀的事件屡见不鲜[1,2],这些严峻的现实提醒我们当代中学生的心理健康不容乐观。国外有关调查显示[3],有16.79%的青少年学生存在不同程度的心理问题,其中初中生占13.76%,并且随着年龄的增长,心理问题的出现呈上升趋势。国内也有不少调查发现约有10%~30%的青少年存在不同程度的心理健康问题[4-6]。初中时期是儿童从幼稚到成熟的过渡阶段,发展极其复杂,充满着各种矛盾;加之社会、学校及家庭各方面的压力使得初中生极易产生各种成人难以理解的困惑和苦恼,一旦处理不当,就有可能诱发各种心理障碍乃至心理疾病。

世界卫生组织(WHO) 1989年提出健康的定义包括:躯体健康、心理健康、道德健康和社会适应良好。随后国内众多学者参照这一标准分别提出了适合我国国情的心理健康标准。研究者普遍认为心理健康不仅指没有心理疾病或病态,而且个人在身体、心理以及社会行为上均保持最高、最佳的状态。苏丹等人进一步对我国中学生的心理健康进行研究,将中学生心理健康划分为五个维度:情绪稳定、乐于学习、考试镇静、人际和谐和生活幸福[7]。在本研究中,心理健康是指个体能够适应不断变化的环境,具有完善的个性特征以及拥有较好的人际关系;且其认知、情绪反应、意志行为处于积极状态,并能够保持正常的调控能力。

已有研究表明大部分学生的心理健康状况良好。李林霞2004年以吉林大学附属中学300名初中生为被试的研究结果表明,初中生的总体心理健康状况相对较好[8];张亮、张国臣等人2010年以大连市某区255名初中生为被试的调查显示,有84.6%的初中生心理健康状况处于健康水平[9]。此外,关于初中生心理健康状况的性别和年级差异研究中,杜艳芳和胡中华2008年采用中学生心理健康诊断测验(MHT)问卷对山西省两所中学800名学生进行调查[10],结果表明:初中男生的心理健康状况总体好于女生;初二年级的学生健康水平最低[11]。关于是否独生和不同生源地初中生心理健康状况研究中,周红梅2013年对山东省菏泽市的近2000人进行问卷调查研究,结果显示:从总体上看,非独生子女的心理健康状况没有独生子女的好,农村学生的心理健康状况要差于城镇学生[12] 。

另外,在有关初中生心理健康影响因素研究中,不同学者也有一定的论述。其中国外学者Cohen和国内学者闫勤书等人发现体育活动对初中生的心理健康状况有影响[13]。程少贵、郝加虎、陶芳标和谢光金等人研究表明父母是否外出打工以及是否与父母一起生活对初中生的心理健康有影响[14,15]。周红梅发现是否独生以及不同生源地对初中生心理健康也有影响[12]。此外,杜艳芳、胡中华和席美云总体认为影响中学生心理健康状况的因素有生理、自然环境、家庭、学校和社会以及自身的因素等[11-16]。综观以上对初中生心理健康影响因素的研究,虽然已比较全面但也存在一些不足,比如研究者们考虑到了留守所带来的心理健康问题,但并未对留守时间进行详细的界定,留守年限是否也会影响到个体的心理健康状况呢?本研究基于此采用问卷法,以河南省某重点初中为例,对学生的心理健康水平进行调查,全面了解重点中学的初中生心理健康状况,从学校、家庭、社会和个人等全方面探寻心理健康的影响因素,为提高初中生心理健康水平提供具体的方法与建议。

二、研究方法

(一) 研究对象

以河南省信阳市某重点中学的学生为被试。发放问卷310份,回收有效问卷248份,有效率为85.6%。七、八和九年级被试人数各为92、95和61;男女被试人数各为114和134;有无留守经验的被试人数各为171和77,其中留守时间三年以内60人和三年以上111人。

(二)研究工具

采用周步成等人修订的中学生心理健康诊断测验(MHT)问卷,该问卷有8个内容量表和1个效度量表,共100题。包括学习焦虑、对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向。这8个内容量表的总分表示个人焦虑的一般倾向。此外,从各内容量表的结果中可以诊断出个人的焦虑主要在哪些方面存在问题。效度量表包含第82题到100之间的十个偶数号题。问卷采用二级评分法,选“是”记1分,选“否”记0分;其中效度量表用于了解学生的回答是否真实有效,当得分≧7分时,提示被试存在社会期望效应,可将该问卷废除。将内容量表总分转化为标准分后,得分≦35分表示心理健康状况好,36~55分之间较好,56~64之间为较差,说明有轻微的心理健康问题,而≧65分者则界定为有严重的心理健康问题;同时分量表的标准分达到或超过8分说明被试在此项上存在较高焦虑[3]。

(三)研究程序

以宿舍为单位,团体施测。由学生不记名填写,统一指导语,填写完后依次按宿舍收回。采用SPSS19.0 统计有效数据并对其进行相关的t检验和F检验。

三、研究结果

(一)初中生心理健康总体状况

在对248名中学生的调查发现,全量表的标准分不超过35分的人数为59人,占调查总体的23.8%;36~55分之间的为134人,占54.1%;56~64分之间为46人,占18.5%;而达到或高于65分的仅有9人,占3.6%。总体来看,初中生心理健康状况较好,其中77.9%的人心理健康状况良好,18.5%的人心理健康水平为较差,3.6%的人有较为严重的心理健康问题。

(二)初中生在不同因子上心理健康状况的比较

各分量表心理健康有问题者的检验结果由高到低的顺序为:①学习焦虑196人,占总调查人数的79%;②身体症状98人,占总人数的39.5%;③過敏倾向89人,占总人数的35.9%;④自责倾向43人,占总人数的17.3%;⑤恐怖倾向28人,占总人数的11.3%;⑥对人焦虑26人,占总人数的10.5%;⑦冲动倾向15人,占总人数的6%;⑧孤独倾向10人,占总人数的4%。总之,学生在学习焦虑因子中得分普遍较高,其中大于等于8分的占总人数的79%,其次是身体倾向和过敏倾向,而冲动倾向和孤独倾向中得分大于或等于8分的占总调查人数的比重最少。

(三)不同类群初中生心理健康状况

1.不同性别初中生心理健康状况比较

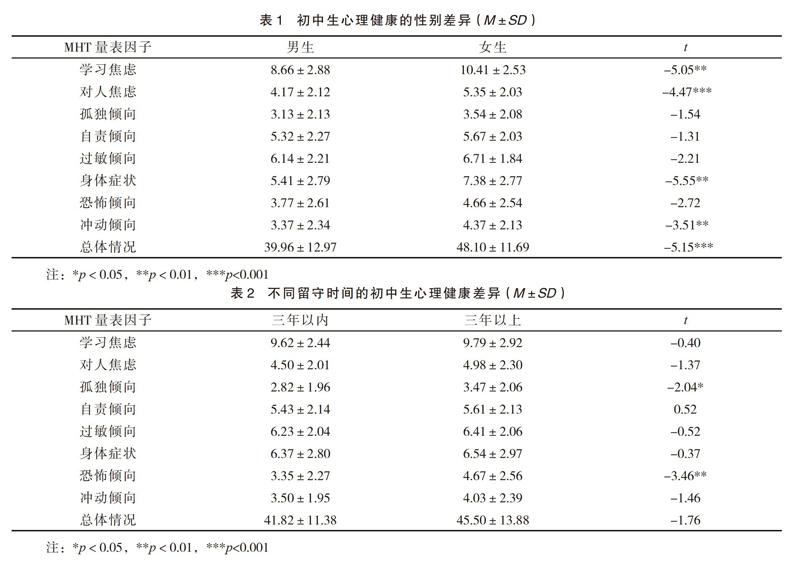

对男女生的心理健康状况进行独立样本t检验,结果表明:男女生在学习焦虑(t=-5.05, p<0.01)、对人焦虑(t=-4.47, p<0.001)、身体症状(t=-5.55, p<0.01)和冲动倾向(t=-3.51, p<0.01)四因子以及总体情况(t=-5.15, p<0.001)上存在显著的差异,在其他因子上则没有显著差异。具体表现:女生的学习焦虑、对人焦虑、身体症状和冲动倾向四因子的得分都显著高于男生(见表1)。

2.不同留守时间的初中生心理健康状况比较

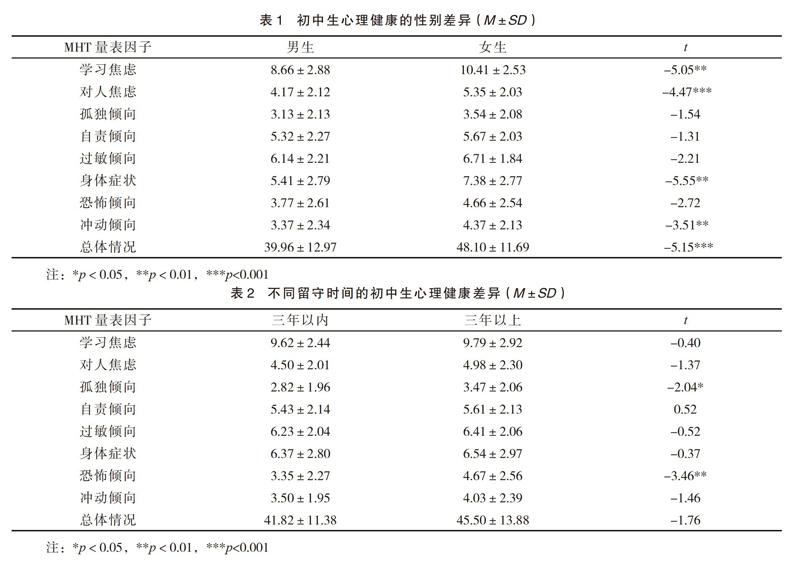

对不同留守时间的初中生心理健康状况进行独立样本t检验,结果显示:不同留守时间的初中生在孤独倾向(t=-2.04, p<0.05)和恐怖倾向(t=-3.46,p<0.01)上存在显著差异,其中留守三年以上的学生孤独倾向和恐怖倾向得分均高于留守三年以内的。除此之外,在其他因子和总体情况上均不存在显著差异(见表2)。

另外,也对平均一年内不同留守时间的初中生心理健康状况进行单因素方差分析,结果表明初中生只在自责倾向维度上存在显著性差异(F=3.91,p<0.05),半年以上的得分显著性高于三个月到半年的,三个月到半年的显著性高于三个月以内的。

3.其他不同类别初中生心理健康状况比较

对不同生源地的初中生心理健康状况进行独立样本t检验,结果表明不同生源地初中生只在对人焦虑因子上存在显著性差异(t=-2.04,p<0.05),其中城市学生的焦虑水平高于农村学生的。除此之外在其他因子以及总体情况下均无显著性差异。

对是否独生的初中生心理健康状况进行独立样本t检验,结果显示独生与非独生的初中生心理健康状况在过敏倾向因子上的差异有统计学意义。(t=-3.08,p<0.05),非独生比独生的过敏倾向得分高;其他因子及整体情况上的差异均不具有统计学意义。

对是否留守的初中生心理健康状况进行独立样本t检验,结果表明留守与非留守的初中生在心理健康各因子和总体方面均没有显著差异。

四、讨论

(一)初中生心理健康总体状况

研究结果表明,77.9%的学生心理健康状况良好,18.5%的人心理健康水平较差,3.6%的人存在较为严重的心理健康问题。在分维度上,学习焦虑因子中≥8分的人数占总人数的79%,这说明初中生的焦虑主要集中在学习上。从埃里克森的发展阶段理论来看,初中生可能延续了学龄期获得勤奋感,克服自卑感的发展任务,在学习上投入的时间和精力比较大,从而产生的焦虑也比较大;从被试所处的环境来看,该研究中的被试来自县城一所重点中学,学校管教严格,学生学习氛围浓厚,过大的压力可能也使得学生的学习焦虑过高。

在各分维度上,心理健康有问题者的结果由高到低的顺序为:学习焦虑、身体症状、过敏倾向、自责倾向、恐怖倾向、对人焦虑、冲动倾向、孤独倾向。这和一些学者的研究结果不一致,莫夏莉在2011年的研究显示,初中生心理健康各分量表有问题的顺序从高到低为:恐怖倾向、自责倾向、身体症状、对人焦虑、冲动倾向、过敏倾向、学习焦虑、孤独倾向[3]。分析不一致的原因有:学习焦虑排在第一位,可能是该研究所选的被试均来自重点中学,在学习上的压力相对来说更大;过敏倾向排在第三位,可能是因为被试所在的重点学校在学生管制上很严格,学生的大部分时间都用在学习上,课外活动少,人际交往方面可能也有所限制,从而加重了学生的敏感度。

(二)不同类群初中生心理健康状况

1.初中生心理健康状况性别差异分析

在性别方面,男生和女生的心理健康状况是有差异的。这与有关研究[17-20]是一致的。在分维度上,女生在学习焦虑、对人焦虑、身体状况和冲动倾向四个方面得分显著高于男生,这与大多数研究也是一致的[21-23]。这可以从生理发育、社会文化、性别角色及社会规范等方面来解释。在生理发育方面,女生通常要比男生发育的快,初中阶段大部分女生的女性特征开始慢慢显现,身体上的变化速度快于其心理上的发展速度,这种身心发展的不平衡给女生带来许多矛盾和烦恼。从社会文化、社会规范和性别角色方面来看,社会对女性生活上的要求多于男性,认为女生应该勤劳,多做家务,不必在学习上表现很突出,在待人方面要温柔、体贴,要很好地处理与他人之间的关系等。这在一定程度上给初中女生的学习、人际等方面带来过多的压力,从而导致女生的心理健康水平低于男生。

2.不同生源地初中生心理健康状况差异分析

在不同生源地上,城市的学生在对人焦虑因子上要显著高于农村的学生。由班杜拉的社会学习理论得出孩子会通过观察学习来模仿父母的行为,居住在城市的学生,其父母大多为上班阶层的人,很少有时间与邻居、朋友等交往,而初中生长期生活在这样的氛围中,也渐渐形成了很少与人交往的倾向;此外,由于居住环境的限制,大部分学生只能在较窄小的住室里活动,也较少有与外界交往的机会;另外,生活在城市的学生一般家庭条件优越,电视、网络等高科技接触的较多,促使其把更多的时间用于与这些高科技接触,而更少用于与他人交流。这些因素都在一定程度上增加了初中生与人交往的焦虑倾向。

3.是否独生的初中生心理健康状况差异分析

在是否独生方面,非独生子女的学生比独生子女的学生更敏感。这可能因为非独生的学生家里有两个或两个以上的孩子,父母不能很好地照顾到每一个人,导致他们安全感低下;另外,由于父母的精力有限,可能让孩子之间相互照顾,而正处于被照顾阶段的孩子由于照顾另一个孩子不周,可能引来指责,这也影响其自尊心和自信心的发展。这些因素都可能一定程度上导致个体的敏感性过高。

4.是否留守及不同留守时间的初中生心理健康状况差异分析

在是否留守方面,学生的心理健康状况在各因子和总分上均没有太大差异,这一原因可能是所选的被试都是住宿生,他们一个月内在家时间少,即使父母不外出打工,他们与父母相处的时间也是很短,所以与那些父母外出打工的学生相比,父母是否外出打工对他们的影响不大。从不同留守时间上来看,初中生心理健康状况在恐怖倾向和孤独倾向上存在显著差异。两个因子上均表现为留守三年以上的学生得分更高。恐怖傾向的差异可能是因为父母外出打工三年以上的学生长期在较少父母关爱的环境下生活,缺少父母的关怀,缺乏一定的安全感,所以恐怖倾向更高。孤独倾向的差异可能由于父母长时间外出打工导致学生缺乏父母的陪伴;其他监护人更多给予学生的是一些外在物质上的监管,而更少给予他们真切的关怀;另外父母的外出打工也在一定程度上增加了学生们的自卑心理,他们可能会认为父母的外出是因为自己的家庭条件不好,所以他们在与其他人交流时会显得更自卑,更不愿与人交流,从而更孤独。

从平均一年内不同留守时间来看,初中生心理健康状况在自责倾向上存在显著性差异。留守半年以上的得分依次高于三个月到半年的和三个月以内的。从皮亚杰的认知发展阶段理论来看,初中生处于形式运算阶段的初期,虽然该阶段的思维具有一定的抽象能力但辩证思维能力还没有得到发展,对事物的认识还比较片面,初中生可能认为父母每年外出时间越长表明自己家庭条件越差。所以,平均一年内父母外出打工的时间越长,学生的自责倾向得分就越高。此外,从心理学的归因理论来看,可能来自重点中学的学生大部分对自己要求较高,追求完美,在归因上偏重于内部归因,即对父母外出打工的时间长短归因于父母对自己的喜爱程度,所以父母平均一年内外出打工的时间越长,学生的自责焦虑分就越高。

(三)初中生心理健康影响因素分析及教育对策

有关初中生心理健康及其影响因素的研究较多[24-26],本次调查也发现,生理、社会环境、是否独生、是否留守以及留守时间长短等对初中生心理健康状况有一定影响。

1.生理因素对初中生心理健康状况的影响

青春期个体的生理变化比较明显,个体的自我意识、独立意识等也逐渐增强,他们渴望独立的心理与还处于被父母保护的状态形成矛盾,这给处于青春期的初中生带来不少心理健康问题。此外,男女生发育速度的差异,也给他们带来不一样的内心体验,这种发育的不平衡性给初中女生带来的烦恼远远多于男生,从而导致了男女生心理健康状况的差异。

我们建议初中生自己应该正视成长中的一些生理及其他方面的变化,树立较好的自尊与自信,提高自己各方面的抗压能力,遇到问题及时向父母或其他人交流,同时也应该合理安排生活节奏,积极参加有益的课外活动,增加与他人的沟通与互动。

2.家庭环境对初中生心理健康状况的影响

不同家庭环境的学生的居住环境,活动范围和交往的圈子也不一样。生活在城市的学生,由于城市的居住环境较狭窄且所熟悉的人有限,所以他们可能与他人接触、交流的机会较少,从而影响了他们的与人交往。另外,家庭里孩子的个数也对初中生的心理健康状况有一定的影响,非独生子女的初中生可能在家里得到父母不太多或不平等的爱,也可能在帮忙照顾弟弟妹妹时受到一些责备,抑或在与兄弟姐妹相处时受到欺负,这些成长中不充足的爱和不充分的优势给他们的心灵和信心造成了一些影响。

我们建议家长应积极参与孩子的心理健康教育,应尽可能多地给孩子提供与他人交流的机会,在与人交往中给孩子多做些榜样;另外,在孩子成长过程中也要给予孩子足够和平等的爱,并且也要注重孩子自尊心和自信心的培养。

3.留守时间对初中生心理健康状况的影响

研究结果表明,不同留守时间以及平均一年内不同留守时间的初中生在心理健康的某因子上存在显著性差异,这可能说明留守时间对初中生的心理健康是有影响的。留守时间越长,个体与父母的直接交流时间越少,内心的孤独感也就越强。另外平均一年内留守时间的长短也一定程度上影响着初中生的心理健康状况,比如一年内留守时间长的初中生可能在不成熟的认知里认为父母的外出与自己和家庭富裕程度有关,从而产生更多的自责和自卑,影响他们的心理健康。

我们建议父母应尽可能和孩子生活在一起,经常与孩子沟通,为孩子健康发展创造良好的家庭环境,培养孩子形成正确的自我认识。

五、结论

(1)总体来说,大部分初中生的心理健康状况是良好的,但仍有22.1%的初中生心理健康状况较差。在分维度上,心理健康有问题者的检出结果由高到低的顺序为:学习焦虑、身体症状、过敏倾向、自责倾向、恐怖倾向、对人焦虑、冲动倾向、孤独倾向。

(2)在人口学变量方面,女生比男生有更多的学习焦虑、对人焦虑和身体症状,并且冲动性更高;城市学生比农村学生表现出更多的焦虑;非独生子女比独生子女更加敏感。

(3)在留守时间方面,留守时间越长,他们的孤独倾向和恐怖倾向越高;平均一年内,留守时间越长的初中生自责倾向越高。

(4)初中生心理健康状况受生理因素、家庭、学校、社会环境以及是否留守和留守时间长短等的影响。

参考文献

[1] 林崇德.中学生心理学[M].北京:北京出版社,1983.

[2]王海泉.豫北地区中学生心理健康现状与对策[J].新乡医学院学报,2006,2(3):171.

[3] 莫夏莉.中学生心理健康状况及相关因素研究[D].石家庄:河北医科大学,2011.

[4] 胡胜利.高中生心理健康水平及其影响因素[J].心理学报,1994,26(2):153-156.

[5] 杨宏飞.我国中小学生心理健康研究的回顾[J].中国心理卫生杂志,2001,15(4):289-290.

[6]刘恒,张建新.我国中学生症状自评量表(SCL-90)评定结果分析[J].中国心理卫生杂志,2004,18(2):88-90.

[7] 苏丹,黄希庭.中学生适应取向的心理健康结构初探[J].心理科学,2007,30(6):1290-1294.

[8] 李林霞.在校初中生心理健康研究[D].長春:吉林大学,2004.

[9] 张亮,张国臣,谢守付,李奕.初中生心理健康状况与父母教养方式关系研究[J].中国健康心理学杂志,2010,18(3):288-290.

[10] 杜艳芳,胡中华.初中生心理健康现状的调查与分析[J].心理天地,2008(2):57-59.

[11] 周红梅.菏泽市中小学生心理健康状况调查报告[J].中国健康心理学杂志,2013, 21(7):1071-1073.

[12] Yanqin Su. Data Processing for Correlation analysis Between Extracurricular Sports activities and Mental health in Rural Middle School Students. Advanced Materials Research,2014,10(22):233-235.

[13] 程少贵,郝加虎,陶芳标.安徽省某县农村留守中学生心理卫生现状分析[J].中国学校卫生,2008,29(5):439-440.

[14] 谢光金,陈岚,李雅琳,张胜洪.遵义市中学生心理健康调查研究[J].科技信息,2014(8)192-193.

[15] 席美云.青海中学生心理健康现状调查分析[J].商丘职业技术学院学报,2007,33(6):97-98.

[16] 张晓玲,沈丽琴,董勇,等.中学生心理健康问题的调查研究[J]. 中华行为医学与脑科学杂志,2004,13(4):457-457.

[17] 忻菊萍.625 名城市中学生心理健康的调查[J].中国校医,2002,16(6):575-576.

[18] 段佳丽,车宏生,吕若然.北京市中学生心理健康状况调查[J].中国校医,2004,18(4):302-306.

[19] Kavsek M.J.,Seiffge-Krenke,L.The differentiation of coping traits in adolescence. International Journal of Behavioral Development,1996,549(3):651-668.

[20] 谭晖,安爱华,王震维,等.中学生心理健康状况及人格类型分析[J].上海预防医学杂志,2004,16(6):283-285.

[21] 王建升.孝义市城区2180名中学生心理健康状况的调查[J].山西职工医学院学报,2007,17(3):46-47.

[22] 谭晖,储海宝,袁任曦.上海市1036名中学生心理健康状况及人格类型[J].中国学校卫生,2004,25(1):86-88.

[23] 张永平,徐锦华等.东莞地区2474名中学生心理健康状况影响因素的调查[J].宁夏医科大学学报,2011,33(9):840-843.

[24] 于连政,侯书文等.辽宁省中学生心理健康状况及其环境影响因素[J].心理卫生,2007,28(2):129-130.

[25] 胡军生,王登峰,李泉.农村中学生心理健康状况及其影响因素研究[J].中国临床心理学杂志,2005,13(4):449-451.

[26] 牛晓丽,张惠英.银川市中学生心理健康状况及影响因素调查[J].中国校医,2007, 21(3):265-267.

(作者单位:曲阜师范大学,济宁,273165)

编辑/卫 虹 终校/于 洪