舒奇峰:手札尺笺现大千世界

2018-08-20肖凌霄

文/肖凌霄

石达开兵败大渡河,除了史书记载、坊间传说和文学创作,还有哪些不为人知的故事?在一封贵州历史名贤黄彭年写给姻亲唐炯的书信里,就披露了石达开被俘的一些内幕。

这封手札目前被舒奇峰收藏。舒奇峰是贵阳文通书局负责人,也是一位手札收藏爱好者,长期致力于收集有关贵州的人文历史地方文献。他好古成癖,十余年来,无论古籍、手稿、日记还是手札、档案,甚至只要有贵州文献信息的纸品、照片等,他都不放过,一一纳入囊中。他常常游荡于北京、天津、上海、南京、成都等地的古旧书店、古玩市场和拍卖会,逐一将其竞拍淘回贵阳收藏。

闲暇之余,舒奇峰潜心研究这些文献,尤其是贵州历史名贤手札,试图还原历史当事人——贵州先贤们真实的生命轨迹、立身处事、治学和为文之道。

夏日午后,听舒奇峰娓娓道来,他与那些手札的精彩过往。

涉足信札收藏十余年 信中故事有深意

舒奇峰20世纪90年代末开始收藏贵州地方文献。他曾在贵阳古玩市场淘得民国十八年的《贵州交通运输管理章程》,这算是贵州现代意义上交通的第一份历史文献。后来舒奇峰把这份文献做成一个手卷,长四五米,虽有破损,但文字内容完好。

现在他手里藏有两份重要文献,一份是上述的《贵州交通运输管理章程》,另一份是民国十九年的《贵阳建市大纲》,里面有贵阳市的整个规划,哪条路多长,哪个地方有公园,都有明白记载。贵阳以前叫做贵阳县,真正建市是在1941年的7月1日。从这个意义上手,这也是贵阳市最早的一份历史文献。

作为地方文献其中一个板块,舒奇峰正式介入手札收藏,是在2003年左右,首起于贵州学者李独清。

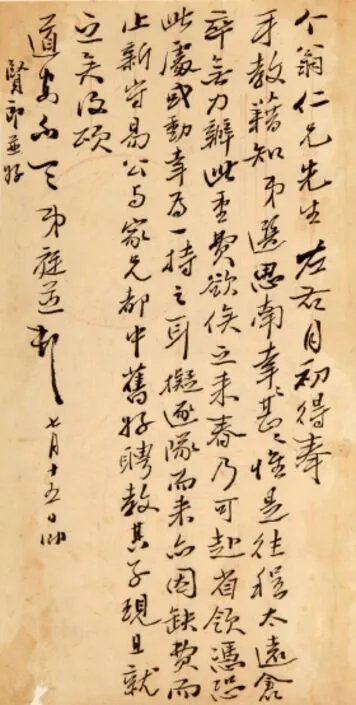

当时,他得到了李独清先生收藏的30余封手札。此批手札,除了李独清先生时任民国贵州通志馆编审时的《贵州通志·艺文志》的部分手写原稿,还包括了先生父辈收藏的手札。原来,先生祖上在北方为官,祖父名李耀初,长期与同僚有公务函件,以及与莫庭芝、王介成等贵州名流有书信往来。官员许泽新和李耀初是同科进士,又是老乡,他的一个朋友犯事,刚好落在李耀初手里。许泽新修书一封给李耀初,求高抬贵手放人一马,字里行间透露出浓浓的人情世故。

舒奇峰的手札收藏,年限止于20世纪50年代,时间最晚的一封,是时任贵州省副省长周素园写给贵阳市市长秦天真,关于确认贵阳市护国路王电轮房子的归属问题。

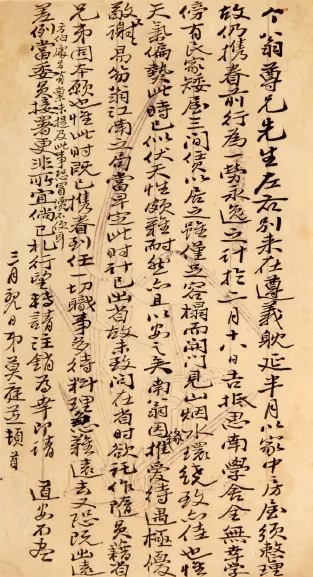

信札披露石达开兵败大渡河不为人知的内幕

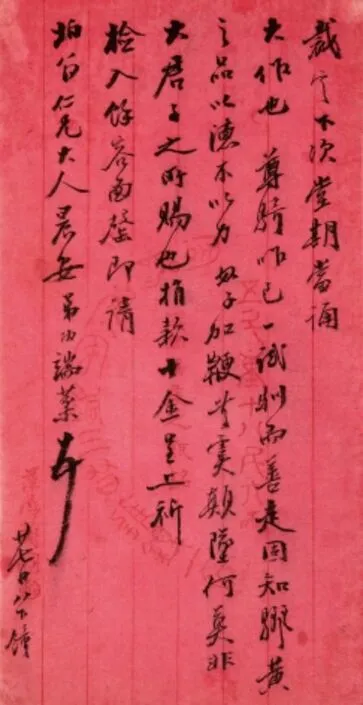

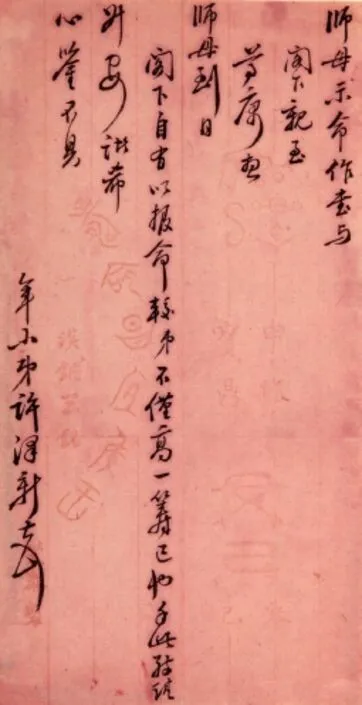

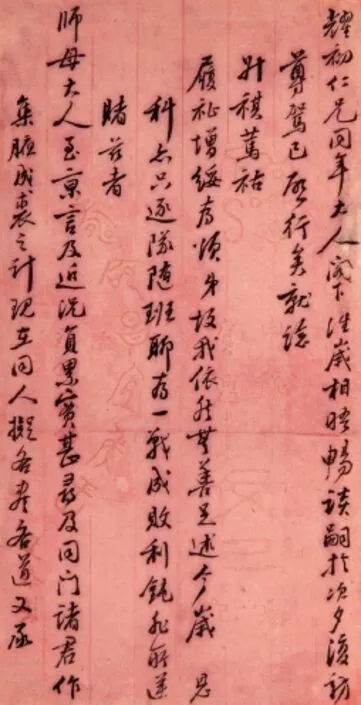

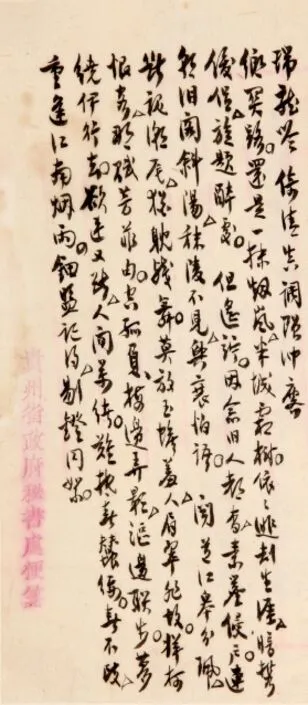

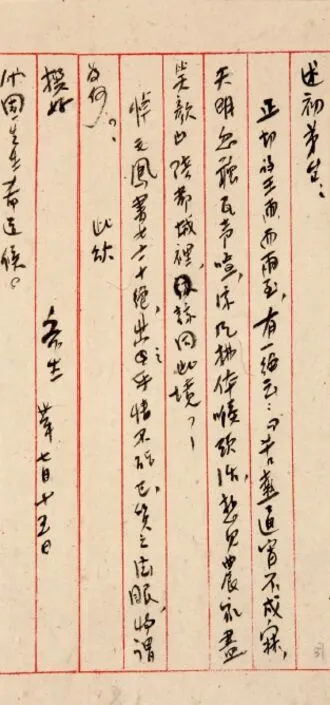

在舒奇峰的手札收藏中,他认为最有价值的,数官至江苏布政使的贵阳人黄彭年致唐鄂生的一卷手札。此卷书信描述了黄彭年当年与姻亲黄炯在书信往来中提到石达开被捕的过程和对石达开的形象描述,让后人真实地了解太平天国石达开这位枭雄,是当下难得一见的珍品。

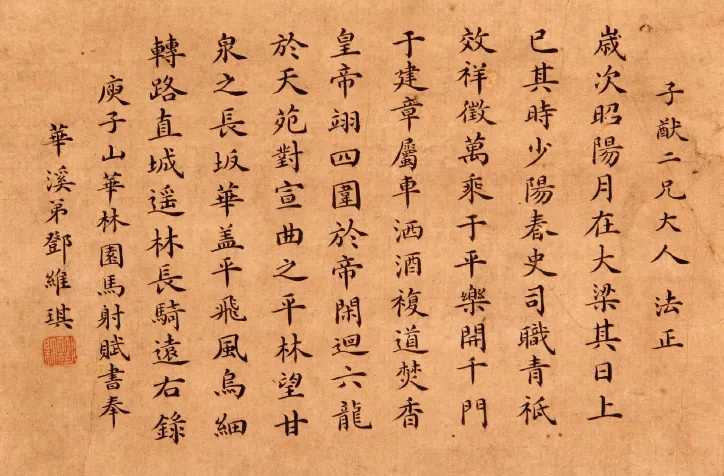

黄彭年系贵州贵筑人,道光二十五年进士,咸丰初年随父黄辅辰在籍兴办团练,后入骆秉章幕僚参赞军事,颇有建树,历任陕西、江苏、湖北布政史,在湖北任职时深受张之洞器重。清史稿说他“博学多通”“久负时望”。1863年夏,石达开兵败大渡河后为“舍命全军”而入清营,骆秉章担心有诈,又怕前方诸将不能善后,遂命四川布政使刘蓉前往查看、布置,黄彭年受刘蓉之邀同行。

此信系黄彭年返回成都后写给唐炯(贵州遵义人,道光二十九年举人,曾与大渡河一战中镇守北岸的唐友耕同率振武军,后回成都养病,多次参与骆秉章对太平军作战的部署参画)的书函,信中提到“四月廿九同方伯(即刘蓉,‘布政使’又称‘方伯’)赴大渡河,五月廿一归寓。两奉手书,未及肃复”,故为致唐炯的复信。又记刘蓉前往大渡河的目的之一为“方伯此行,因石逆就擒而余党尚多,是以宫保檄饬迅速前进”,结合黄彭年大渡河之行的笔记《黎雅纪行》来看,此处所说的“余党”主要是指当时屯驻大树堡的二千名未缴械的太平军官兵。

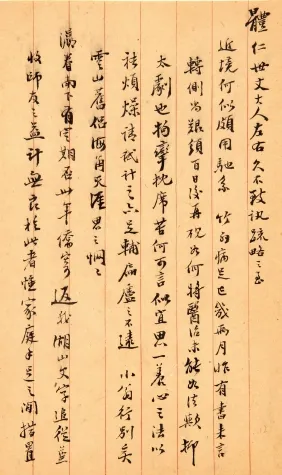

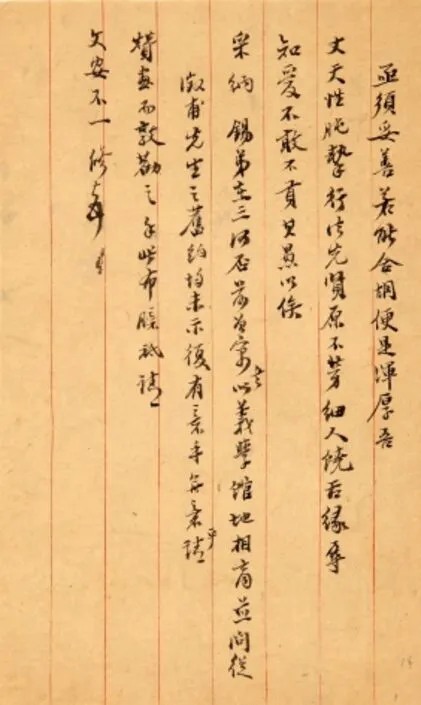

刘蓉在石达开被押赴成都前曾对其进行审讯,黄彭年即在其侧,并代刘蓉起草致骆秉章的禀稿,内有“因于荣经途次遇唐镇亲解石逆上省时,即将该逆提讯,据供金田起事之后,与洪逆分合及共事伪党、扰窜各省情形,历历如绘,其枭杰坚强之气,见于词色,绝非他贼所能假冒”等语,该文及《黎雅纪行》皆为已刊史料收录,唯本文所提到的黄彭年回返成都后写与唐炯的书信,此前未见刊录,信中有一段提到对石达开的印象,系上述两者所无,颇具参考价值:

“此贼举止甚稳,语言气概,不亢不卑,寓坚强于和婉之中。方其就死,纳履从容,若是我大清忠臣如此死法,叙入史传,岂不炳耀千载?如此人不为朝臣用,反使为贼,谁之过欤?”透过古朴的文字和时间,还能感受到时代的风云际会,以及贵州人黄彭年对石达开的钦佩和惋惜之意。

黄彭年和唐炯是亲家,这封信是家书而不是公文,里面有不对外公开的信息,有很高的文献价值。比如,平时了解太平天国的历史都知道,因为大渡河涨水处于绝地死地,书信里记载,当时石达开曾欲用千金给当地彝族同胞买路,彝族没有接受他的条件,这至少证明一点:他的少数民族工作没有做好。其实当时是有路可走的,而不是绝对没有路可走。第二个问题,信里谈到,虽然石达开在他们看来是个反贼,但是个人对这个人还是很钦佩,包括言谈举止,书信里对石多有溢美之词。

这封手札计二纸,长四尺,行楷,首称“鄂生仁弟亲家阁下”,署名“彭年”,朱文印“子寿”,前另有二印,一曰“安仁知命”,朱文,在前叶;一曰“到处逢人劝读书”,白文,骑缝。未署日期。从内容上看,当写于石达开就义之后不久。

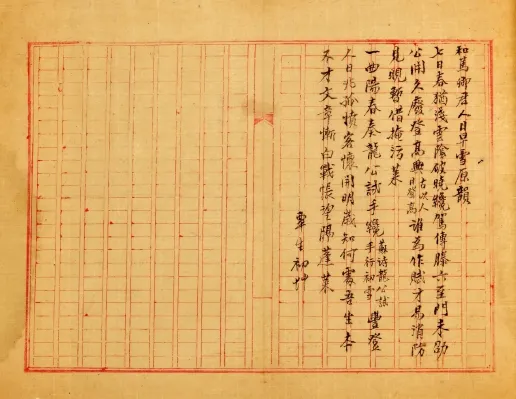

杂物里淘出几百年前传教士手稿

多年的兴趣爱好,让舒奇峰建立了一个立体的信息渠道,哪里流传出了什么文献,哪里有手稿待拍,都会第一时间得到消息。

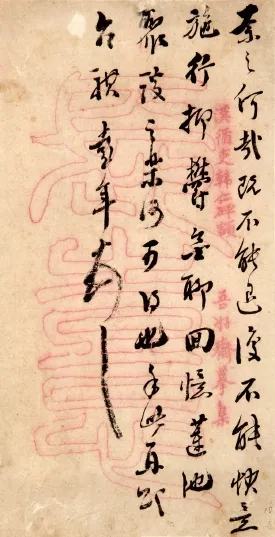

十五年前,贵阳天主教堂翻修,收罗出一堆资料。当时舒其峰在北京出差,得到消息的他出差回来后,便赶到天主教堂,在杂物里慢慢淘宝,翻到了民国时期的一些英文报纸、羊皮书籍等装了一麻袋。

其中有一份手稿,他起初以为是复印件,因为纸张比现在的复印纸还好,还像一沓线装书一样装订。他一册册翻看,看到易经符号八卦图,慢慢判断出这不是印刷品,因为有钢笔填色,和印刷的是两回事。他一下警觉起来:这可能是个手稿。后来翻看到几个中文“1729年,中国古籍研究手稿”证实了他的判断。可是,了解也仅止于此,因为其他文字犹如天书,根本看不懂是什么东西。

后来,舒奇峰把这份手稿带到北京去请教一位年长的神父。神父在民国时期去欧洲学习过神学,当时已八十多岁,平时基本谢绝社会事务。神父看懂了:这是耶稣会传教士的手稿,序言是法文,正文是拉丁文。神父觉得这份手稿很珍贵,建议他收藏。

这些信息,在舒奇峰回到贵阳查阅资料后得到核实。这始于中国历史上的“礼仪之争”,又称“中西礼仪之争”,指17世纪至18世纪,西方天主教传教士就中国传统礼仪是否违背天主教义的争议,结果引发清朝廷反制,严厉限制传教士活动。这份手稿就是当时一位传教士的。其中蕴含的深度信息,还待进一步破译。

对每一本手札的研究,都是对我的滋养

到目前为止,舒奇峰收藏的手札有140多封。这些书信有的是在拍卖会上买的,有的是在古玩市场淘的,他把它们全部放置于贵州民族大学。他说,这些文献就像自己的女儿,想让她有一个好的环境。

在舒奇峰讲述的手札故事里,很多烜赫一时的名人——李独清、郑珍、李端、何绍基、任可澄、胡林翼,等等,随着时间的流逝,已为人们忘记,偶然觉得熟悉,也发现我们所熟悉的不过是他们那外在的名字,而舒奇峰却利用繁忙工作之余的少量时间,在短短的数年内建立起自己的手札收藏系统,并对其背后的往事乃至文化背景了如指掌。

对此,舒奇峰有着自己的认知,他认为收藏手札文献是一个不断学习的过程,因为在不断破译过程中,要不断寻找资料核定信息。“这个过程,于我也是一个滋养。每每对一封手札进行深入研究,除了需要时间的沉淀,更多的是,自己学养的积累升华。”

舒奇峰表示,贵州建省时间只有600多年,经济文化长期落后,由于很多人不懂得手札的重要性,使得很多名人的手札得不到好的保护而流失较多,以致随着历史而消亡。为此,今天能收集到的贵州名贤手札,更显得弥足珍贵。“我不单是从书法角度收集手札,而是从史料的角度,因为它们是乡土文化研究的第一手材料。“

艺术与文献兼备 手札承载了丰富的信息

舒奇峰认为,手札的价值主要体现在两方面。一是艺术方面,手札作为古人传递信息的一种媒介,书写时自然不做作,最符合艺术贵于自然的审美趣味;与刻本或印刷品相比,手稿更有书卷气息。第二,就文献资料来说,很多正史上所描述的历史人物的记载都是后人关于他的一些道听途说,带有小说的虚构成分,而手札却是第一手的原始资料,是历史当事人对自己生活的描述,真实可信,能对当时历史很多记载不足的地方予以补充,承载了更丰富的信息。

手札的书法所体现出来的精神更贴近书法的本原。与“正式的书画作品”不同的是,同样内容的“手札”不会再写一次,从这个意义上说,每一件手札都是“孤品”。因为是“随意为之”,更接近于自然,更能体现书写者的情趣与学养。

“手札不是抄一首诗或者抄一篇古文,作者在创作的时候,因为他的书法已经达到某种高度,他不是去考虑我的字要怎么写得好看,他考虑的是文字上的东西,只有内容一样。在古时候,书画在真正的文人里面不是说不重视,而是他对自己的文章很看重。书法本身来讲就是中国的传统,最终他达到一定高度的时候是看他的学养,通过学养来提升自己,是内容与形式的关系。后面慢慢才意识到书法的源头在纸上,最珍贵是从手札开始的。实际上流传到现在是一个文物,它有它的价值,但流传千古的还是文章和它的内容。”