解读北京畜牧兽医研究所北京鸭创新团队取得“顶天立地”成就

2018-08-20

本刊记者 赵 楠

2018年7月23日,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所发出喜报——我所北京鸭研究取得“顶天立地”成就。其一,鸭营养与育种科技创新团队培育的“中畜草原白羽肉鸭”配套系于2018年7月通过国家畜禽遗传资源委员会审定;其二,北京鸭重要经济性状遗传机制研究成果“An intercross population study reveals genes associated with body size and plumage color in ducks”于2018年7月17日在线发表于《Nature Communications》(IF:12.353)。为此,本刊记者特别采访了中国农业科学院北京畜牧兽医研究所鸭营养与育种创新团队首席科学家、国家水禽产业技术体系首席科学家侯水生研究员,深入了解了“顶天立地”成就的背后故事。

●育种之路●

如果从2000年正式接管中国农业科学院北京畜牧兽医研究所(以下简称“畜牧所”)种鸭场算起,2018年是侯水生研究员专注于北京鸭育种与营养研究的第19年。

但如果算上2000年以前畜牧所在北京鸭育种研究方向十余年的积累,畜牧所北京鸭研究团队在北京鸭育种上的工作开展迄今已超过30年。

如今,畜牧所北京鸭研究团队通过多年来的持续定向培育已成功育成了23个特点鲜明的北京鸭专门化品系。其中,由3品系配套组成的Z型北京鸭于2006年通过国家畜禽遗传资源委员会审定,如今在我国肉鸭市场仍然极具竞争力。

2018年7月10日,由畜牧所北京鸭创新团队与内蒙古塞飞亚集团公司(以下简称“塞飞亚”)合作选育的“中畜草原白羽肉鸭新品种(配套系)”(以下简称“草原鸭”)通过国家畜禽品种资源委员会审定,我国自主培育的白羽肉鸭品种行列又填新成员。

畜牧所北京鸭创新团队通过对30 886只草原鸭和37 581只国外肉鸭品种进行的对比试验发现,草原鸭生长速度更快、饲料转化效率更高、皮脂率更低,主要生产性能指标均达到并部分超过了国外肉鸭品种。

根据塞飞亚对十多亿只草原鸭商品鸭生产性能指标的对比监测,与国外肉鸭品种相比,饲养草原鸭可节约饲料150 g/只左右。

畜牧所北京鸭创新团队与塞飞亚的合作始于6年前。2012年,双方在北京正式签署“北京鸭种质资源与育种创新成果暨品种转让与联合育种协议”。按照协议要求,畜牧所负责提供种源、技术,塞飞亚投资建设育种场和实验基地。经过双方6年来的密切合作,历经7个世代的选育,草原鸭42 d体重可达到3.4 kg以上,耗料增重比仅为1.9:1,皮脂率低于22%,胸腿肉率达25%。

2014年开始,塞飞亚尝试用自主培育品种部分替换樱桃谷鸭,到2016年已全部替换完成。根据塞飞亚计算,3年来,仅引种费用一项,企业就节约了1亿元;通过对养殖户的调查发现,饲养草原鸭比饲养樱桃谷鸭提高5%以上的净利润,养殖效益可观。

2017年,草原鸭新品种示范推广了约7万只祖代种鸭,267.5万只父母代种鸭,生产了超过4.8亿只商品肉鸭,新增经济效益2.21亿元。凭借优秀的生长速度、饲料转化效率、胸腿肉率和肉质性状,草原鸭展现出超强的市场竞争力和发展潜力,在瘦肉型肉鸭市场的份额正逐渐提高。

以市场需求确定育种方向

侯水生 研究员

在侯水生研究员看来,草原鸭品种的成功培育首先得益于育种团队基于市场需求所确立的育种目标,其次则在于选育方法科学。

“市场对肉鸭类型的需求一般分为肉脂型和瘦肉型。不同的食用类型需要不同类型的种鸭,这个很重要。比如,北京烤鸭、两广地区的烧鸭在制作过程中需要烤制,因此要求鸭屠宰后的胴体原料皮下脂肪厚;而咸水鸭、卤鸭、酱鸭等则需要皮薄、胸腿肉率高的肉鸭类型”,侯水生研究员说。

根据侯水生研究员的介绍,我国传统的北京鸭品种因生长速度快、皮脂率高,一直是加工北京烤鸭、烧鸭的优质原料。而用于制作咸水鸭、卤鸭、酱鸭等食品的传统品种过去一直是麻鸭,但由于麻鸭生长周期太长,养殖效益不高,目前已被国外品种樱桃谷鸭取代。

樱桃谷鸭是英国樱桃谷农场利用我国北京鸭遗传资源,经过纯系选育形成的配套系鸭种,于20世纪80年代中期被引入我国市场。由于生长速度快、瘦肉率高、皮脂率低,樱桃谷鸭很快占领我国瘦肉型肉鸭市场,成为制作咸水鸭、卤鸭、酱鸭的主要原材料,也因此造成了我国麻鸭市场的大量萎缩。

“由于樱桃谷鸭的冲击,目前我国麻羽肉鸭品种已经无法进行商业化养殖和推广,基本处于保种状态”,侯水生研究员说。

根据业内计算,我国咸水鸭、卤鸭、酱鸭等消费市场巨大,每年约有30亿只的消费量。尽管在品质和口感方面,用樱桃谷鸭制作咸水鸭、卤鸭、酱鸭等食品比麻鸭逊色不少,特别是皮脂率较高、皮脂厚,但由于生长期更短,养殖成本更低,樱桃谷鸭备受养殖户青睐。

“我们希望培育出一个肉鸭品种,能够在养殖户对生产成本的要求和消费者对肉质、口感的要求之间找到一个平衡点。一旦培育成功,就能与樱桃谷鸭竞争”,侯水生研究员说,“与塞飞亚的合作,针对的就是樱桃谷鸭替代。”

另据了解,畜牧所北京鸭创新团队与山东新希望六和集团公司合作开展的联合育种工作目前也已经取得重要进展,双方合作培育的瘦肉型肉鸭新品种正在申请国家畜禽遗传资源委员会的审定。如果新品种申请获批,国产品种在瘦肉型肉鸭市场的竞争力将进一步提高,必然对樱桃谷鸭的市场份额带来冲击,或许将彻底改变国外肉鸭品种垄断我国瘦肉型肉鸭市场的格局。

科学的选育方法

侯水生研究员谈及肉鸭育种时多次强调,基于市场需求,从消费端入手锁定育种目标非常重要,但在实际品种选育过程中,还需选择科学的选育方法。

与蛋鸡育种方式类似,肉鸭育种采取的也是四系配套选育方式。

“我们以北京鸭为育种素材,创制了23个具有不同生产性能特点的北京鸭专门化品系,我们非常清楚每个品系的性能特征。因此在选育过程中,根据不同品系的特点选择距离目标更近的品系进行杂交育种,使之在商品代彰显生长速度快、饲料转化率高、胸腿肉含量高、皮脂率低的特点;对于父母代,目标则是产蛋性能更好”,侯水生研究员说。

由于选育方法得当,草原鸭除了商品代生产性能表现优异之外,父母代种鸭70周龄的产蛋量已经超过250个,明显超越樱桃谷鸭的指标。

事实上,在与畜牧所北京鸭创新团队合作之前,塞飞亚与德国安哈尔特应用技术大学的两位教授曾合作开展了好几年的肉鸭育种工作。这项合作以樱桃谷鸭祖代4个品系为亲本,从祖代种鸭中选出优秀个体通过回交得到4个群体,再进行继代选育,但摸索几年之后,并未取得明显进展,尤其是耗料增重比、胸肉率、皮脂率、产蛋性能指标仍不理想。

与畜牧所北京鸭创新团队合作之后,塞飞亚从畜牧所引入了为其量身定制的4个品系,在双方共同努力下,最终成功选育出各项生产性能都十分优异的草原鸭品种。

“企业有市场优势和资金优势,我们有技术优势和人才优势,这两方面的结合非常重要”,侯水生研究员说。

根据侯水生研究员的介绍,目前其团队已经育成的比较成熟的肉鸭品系还有15个,包括肉脂型(5个品系)、瘦肉型(6个品系)、小体型白羽肉鸭(4个品系),如果市场需要可以随时转化。

个体产蛋记录鸭舍

饲料转化率测定

育种技术的进步为肉鸭产业的发展带来了翻天覆地的变化,其中最为明显的就是通过品种改良已完全解决了北京鸭的填鸭问题。

害虫综合治理认为害虫防治不是以消灭害虫种群为目的,而是将其种群的数量控制在经济和环境可接受的范围内,而在利用杀虫剂进行害虫防治时,杀虫剂浓度随着时间增加而递减,至一定水平时其毒力就可能变为亚致死剂量,对害虫群体而言,该范围内剂量并不能导致其死亡,但能影响其行为或生理活动,故研究亚致死剂量的杀虫剂与害虫种群的生长发育、繁殖力及再猖獗之间的关系显得尤为重要。

“过去,用于烤鸭的北京鸭又叫北京填鸭。饲养后期必须大量填饲,既费工又费时还费力,也造成了饲料的浪费。填鸭到后期每天每只鸭子需要填饲600 g饲料,而自由采食每天只需要250 g左右。通过品种的不断改良,如今,北京鸭饲养通过自由采食就已经可以达到烤鸭所需要的皮脂沉积(皮脂厚6 mm以上,皮脂率35%以上),不再需要填饲,既保证了动物福利,又节省了人工”,侯水生研究员说。

据了解,目前北京烤鸭市场中填鸭所占份额已不足5%,这一变化也被业内领导称赞为“创新性的改变”。

抗病育种

2014年前后,侯水生研究员团队成立了一个新的研究小组,专门研究肉鸭抗病育种。经过团队近5年来的摸索,肉鸭抗病育种研究已经取得重要成果。

早在20世纪30年代就有学者报道称,不同鸡品种对马立克氏病敏感性存在差异,随后一段时期内,畜牧学界对猪、禽抗病育种开展了较为系统的研究。然而,随着免疫学的发展和生物制剂的应用,大部分传染病都通过预防接种得到了有效地控制,因此抗病育种研究受到冷落。

20世纪80年代以来,分子生物学和基因工程技术的发展为抗病育种提供了新的思路,也使得畜牧学界重新重视对抗病育种的研究。

据侯水生研究员介绍,鸭养殖过程中危害最大的疾病是禽流感,其次是小鸭肝炎。小鸭肝炎通常在7~20 d发病,发病率高,疫病传播速度快,死亡率高,危害严重。一旦感染,不仅会影响鸭的生长和采食,而且容易发生继发性感染。目前,国内治疗小鸭肝炎主要使用卵黄囊抗体,注射1次平均需要1毛钱,并且大部分需要多次注射,成本较高。

侯水生研究员认为,从种鸭免疫角度应该可以解决小鸭肝炎问题,这一设想如今已得到了证实。但是,因为疫苗生产、流通存在较大问题,小鸭肝炎在近年来反复、多区域流行,成为危害小鸭健康的常见病。

“抗小鸭肝炎育种目前已经在一个品系上获得成功。通过使用强毒(2倍半致死量)攻击,这个品系的死亡率只有4%~5%。而自然状态下,如果不做任何处理,小鸭肝炎的死亡率能够达到70%~80%”,侯水生研究员说。

据了解,目前这项研究成果正在申请专利,如能应用于生产,对行业而言意义深远。

●“千鸭X组”计划●

几年前,畜牧所北京鸭创新团队启动了“千鸭X组”计划,并与西北农林科技大学开展了合作,希望揭示从绿头野鸭到北京鸭的遗传进化机制。为此,创新团队构建了大规模的绿头野鸭与北京鸭的杂交群体,创制了杂交二代资源群体,通过多组学技术对1 026只杂交二代个体及其祖代亲本(40只绿头野鸭、30只北京鸭)进行了全基因组关联分析(GWAS)和表达数量性状基因座(eQTL)分析。

侯水生研究员赴兴国灰鹅原种场考察

研究团队发现北京鸭的羽色与MITF 的基因突变有关;北京鸭的体型较大、生长较快、饲料转化率较高与其出壳后IGF2BP1 基因的持续表达有关。这项研究结果已于2018年7月17日在线发表于《Nature Communications》杂志,并被列为该期刊当期亮点推荐论文。

侯水生研究员表示:“这篇文章实际上解释了3个问题:第一,解释了北京鸭是如何从野鸭进化而来。事实上,正是由于一个6.6 kb的大片段序列插入到MITF基因中,导致其负责黑色素合成的转录本被完全抑制表达,黑色素合成途径被关闭,从而形成了北京鸭洁白的羽毛;第二,通过对绿头野鸭、北京鸭和12个代表性地方品种家鸭的群体遗传学分析发现,中国家鸭大约在1 500年前由绿头野鸭驯化而来,而北京鸭则是约700年前由南方家鸭持续定向培育的品种,这一结论为南方白色湖鸭在明朝迁都时期由大运河漕运至北京并最终培育为北京鸭的假说提供了强有力的证据;第三,在选种过程中,我们发现了一个超级基因,即导致北京鸭体格变大的主效基因IGF2BP1。在相同饲养时间内,该突变型可以多增加15%的体重,同时饲料转化率提高6%。”

已有研究表明,IGF2BP1这一调控体格大小的通路和方式在各类畜禽中广泛存在。如果将这一远程变异调控IGF2BP1持续表达的机制引入其他品种乃至其他畜禽,在未来的畜禽品种改良中或许会有新的发现。

●水禽体系这十年●

现代水禽产业技术体系(以下简称“水禽体系”) 2009年被纳入国家现代农业产业技术体系建设之中,到2018年底,体系工作已开展整整十年。过去十年,水禽体系利用自身平台在推进科技创新、引领产业发展、助力农民养殖增收和服务政府谋划决策等方面发挥了重要作用。

谈及对过去十年体系工作最为满意的成绩,侯水生研究员认为:“最重要的是在国内真正建立了一支研究水禽的团队,有了这支团队,不管产业发展遇到多么重大的问题,我们都有能力去解决;其次,通过体系的引导,企业对科技、对人才的重视程度不断提高,这对行业发展至关重要。”

总结过去十年水禽产业发生的重要变化,侯水生研究员首先提到饲养方式的转型升级。

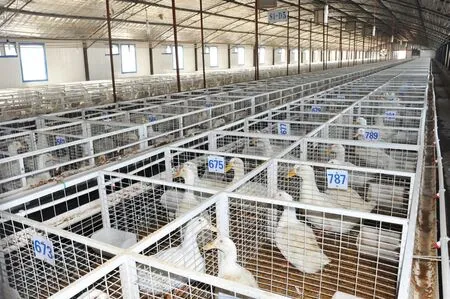

“十年前,水禽通常养殖在池塘、河边等水域,带来了严重的水源污染问题。通过水禽体系近十年来的引导,目前,我国90%以上的水禽养殖已经转变为全室内封闭式饲养或开放式饲养,立体网养、生物床饲养、笼养快速发展,既脱离开水,又节约了土地和空间,对环境保护发挥了巨大作用”,侯水生研究员说。

品种选育工作毫无疑问也取得了突破性进展。其中,肉鸭品种的成功培育不仅使国内自主培育的品种具备了与国外品种抗衡的生产性能,而且为产业带来了巨大的经济效益。在蛋鸭和鹅方面的成绩同样显著。据侯水生研究员介绍,由浙江农科院培育的蛋鸭品种目前500 d产蛋量已达310枚(约 22 kg),远远超过蛋鸡(17 kg);国内自主培育的江南白鹅、天府肉鹅已经通过国家畜禽遗传资源委员会审定,市场反馈良好。

科学的饲养标准是品种培育工作顺利开展的基础。过去十年,水禽产业在饲料营养方面的进展也具有重要意义。其中,由畜牧所北京鸭创新团队牵头的肉鸭饲养标准已经于2012年推出了第一版。粗略计算,国内每年通过肉鸭饲养标准配制的配合饲料超过1 000万t。蛋鸭和鹅饲养标准的制定工作目前也已正式启动。

“制定科学的饲养标准依靠的是水禽体系多年积累所形成的资料。其中肉鸭饲养标准方面,我们通过大量试验,收集了丰富的数据,并系统评价了鸭常用饲料原料的营养价值。目前,我们正在进行标准的修订工作。其中,在新版肉鸭饲养标准中,我们将会用酶消化能指标替代第一版标准用的鸭代谢能,对生产企业而言,这个指标更实用、更准确,成本也更低”,侯水生研究员说。

水禽体系在过去十年组织了大量的学术活动,不断将研究成果、调研信息与行业分享。出于对内容的认可,每次活动总能获得企业的积极参与。但对于侯水生研究员而言,除了学术交流活动之外,还有一次“大型活动”令其记忆深刻。

2010 年 4 月,在我国江苏、浙江等省的蛋鸭、种鸭发生了一种以采食量和产蛋量急剧下降、低死亡率、卵巢出血为特征的疾病,起初称为鸭出血性卵巢炎,后改为鸭坦布苏病毒病。该病最初发生在江苏、浙江交界,后迅速蔓延至全国,给鸭产业带来了巨大的经济损失。

“鸭坦布苏病毒病发生后,水禽体系迅速组织了300多人,在全国范围内调查、采样、进行病毒的分离鉴定,研究防控策略。可以说,正是由于水禽体系在最短时间内组织了人力、物力和财力,最先发现、分离、鉴定了病原,并快速上报到当时的农业部兽医局,才使得这个病得以控制。随后,体系通过学术交流、现场指导等措施,快速帮助企业控制、消灭传染源,最大限度地降低该病对行业的危害。虽然现在鸭坦布苏病毒病还有发生,但影响面已经很小了”,侯水生研究员说。

也正因为在鸭坦布苏病毒病的处理和防控方面积累了经验,水禽体系专家面对此后发生的鸭短喙侏儒综合征、鹅痛风、鸭病毒性肝炎等疫病显得更加游刃有余,每当有疫病发生,水禽体系都能迅速反应,很快找到病原,通过流行病学调查,确定不同区域疫病的流行特点,及时为企业提供预防措施。

国家水禽产业技术体系2017年总结会暨学术研讨会合影

后记:

肉鸭产业作为我国重要的畜禽产业之一,是我国农村经济的重要组成部分。据水禽体系统计,2017年我国肉鸭出栏量超过30亿只,鸭肉产量超过700万t,是位居猪肉、鸡肉之后的第三大肉类产品,约占家禽肉类生产总量的1/3,占我国全部肉类总产量8%以上。可见,肉鸭产业承担着为消费者提供安全、优质、营养食品的重任。

近30年来,畜牧所北京鸭创新团队一方面进行着扎实的基础研究,另一方面积极与企业开展合作,促进研究成果的产业化应用,为产业发展带来了巨大的经济价值和社会价值。

成就固然瞩目,但侯水生研究员认为水禽产业发展面临问题仍然突出,产业前景广阔,发展任重道远,还需产、学、研界共同努力。祝愿并期待水禽体系和北京鸭创新团队在未来大有作为。