一种辫状河心滩砂体构型解剖新方法

2018-08-17马志欣白玉奇彭雪花苏文杰

马志欣 张 吉 薛 雯 付 斌 白玉奇 彭雪花 苏文杰

1. 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室 2. 中国石油长庆油田公司勘探开发研究院3. 中国石油长庆油田公司第三采气厂

自1985年Miall[1]首次提出河流相储层构型分析方法以来,该理论受到国内外沉积地质学家的广泛关注并不断发展完善,储层构型分析方法迅速成为储层精细描述(尤其是油气藏开发后期)的重要手段。储层构型是指不同级次储层构成单元与隔夹层的形态、规模、方向及其空间叠置关系[2-4]。其本质是通过重建不同构型单元沉积历史,研究沉积环境演化的过程(包括沉积过程、侵蚀过程)与沉积产物关系[5-7],系统地揭示沉积体结构特征及三维空间分布,从而达到刻画其内部宏观非均质性的目的。

储层构型分析始于对近地表河流相露头及现代沉积的观测[8-10],而地下储层构型研究则相对滞后。近十几年来随着探地雷达、地表松散沉积物取心及大型水槽实验等技术的广泛应用,逐渐实现了对近地表沉积体立体化精细解剖[11-13],总结了很多原型模型[5,11-15]及经验公式[16-19],并建立相关的储层定量地质知识库。近地表沉积体构型的进步极大地推动了地下储层构型分析的发展,特别是在密井网区,以储层原型模型为指导,参考储层定量地质知识库,动、静态资料综合运用,开展地下储层构型研究的技术方法日臻完善,相关研究成果[2-4,20-25]层出不穷。储层构型研究对象已涵盖河流相、三角洲、冲积扇等沉积体系[26-29],其中河流相尤其是曲流河储层构型研究技术与方法最为成熟,关于辫状河地下储层构型也开展了大量尝试性的研究工作,并取得了一定的研究成果[5-7,10-13,30-31]。然而因受井网井距限制,在辫状河地下储层构型中一般注重心滩砂体单井识别,而平面组合则存在较大的随意性,往往无法准确识别单井在心滩砂体平面上的分布位置,造成辫状河储层构型可靠性降低,进一步影响了构型结果在开发调整中的作用。本文以鄂尔多斯盆地苏里格气田苏X加密井区中二叠统石盒子组8段下亚段(以下简称盒8下亚段)为例,通过心滩砂体空间精确识别,对地下辫状河储层构型表征方法进行了探讨,以期深化辫状河储层构型理论并指导邻区井网加密部署。

1 研究区概况

苏里格气田位于内蒙古自治区境内,构造属鄂尔多斯盆地伊陕斜坡,是发育在上古生界煤系烃源层之上的大型岩性圈闭气田[32]。气田上古生界地层自下而上发育了上石炭统本溪组、二叠系太原组、山西组、石盒子组及石千峰组 。其中,石盒子组自上而下可划分为盒1至盒8共8个层段,盒8段自上而下分为盒8上和盒8下两个亚段,盒8下亚段大面积厚层辫状河道砂体是主要的含气层段[33-36],砂体平均厚度介于30~40 m,是由多期河道叠置拼接而成,该亚段进一步划分为盒8下1、盒 8下2两个小层。

苏X加密井区位于苏里格气田中北部,面积61.8 km2,2008年投入开发,已完钻井68口,井距介于350~500 m,是苏里格气田目前井网密度最大的井区,同时具有丰富的动态资料,适合开展储层构型研究。

2 辫状河原型模型特征

辫状河原型模型来源主要有野外露头、现代河流沉积、水槽物理模拟等。本次研究选取具有代表性的山西省大同市吴官屯辫状河露头及加拿大的南萨斯喀彻温河(South Saskatchewan River)为辫状河原型模型研究对象。

2.1 吴官屯辫状河露头剖面

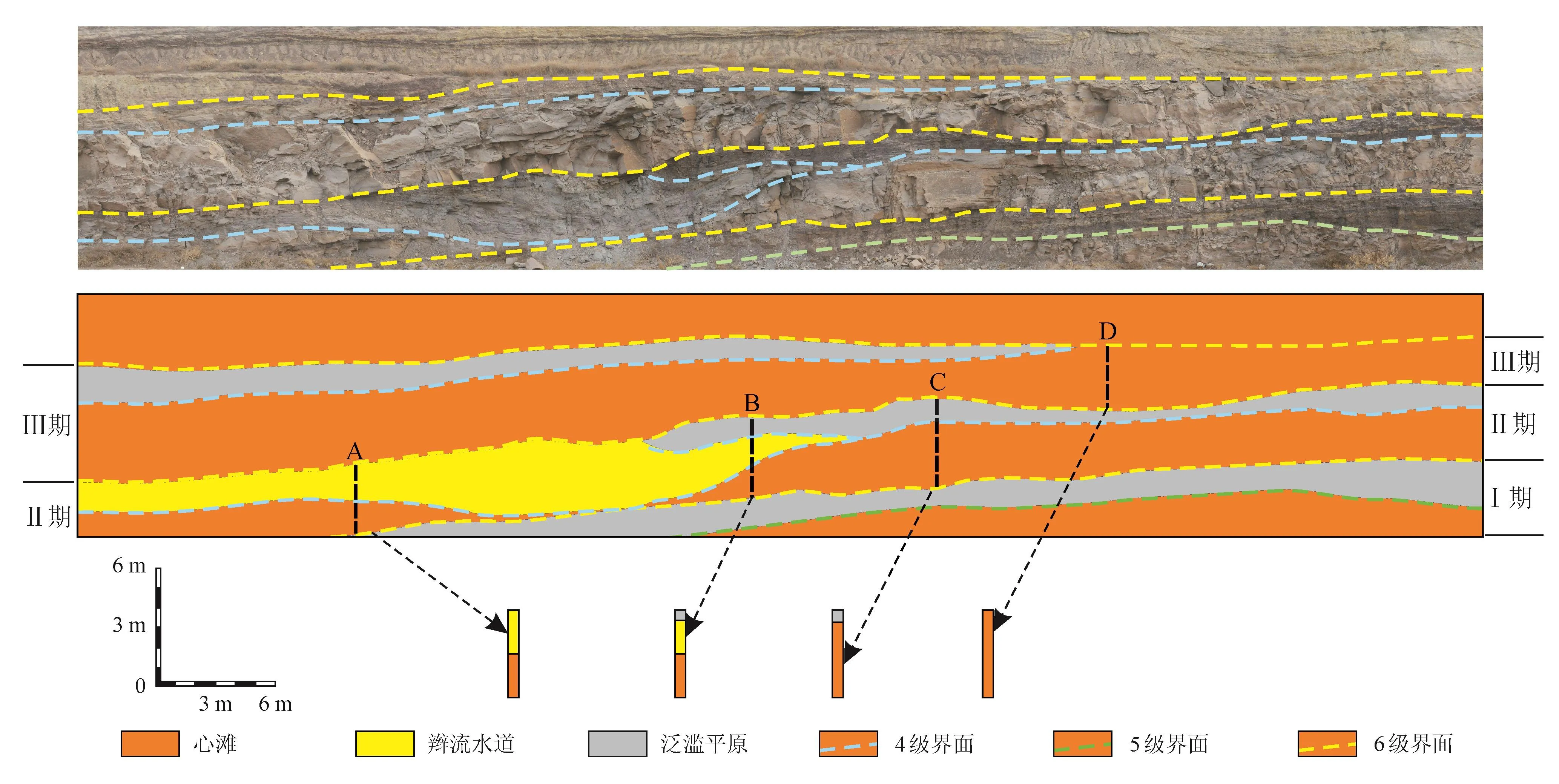

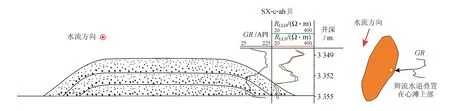

山西省大同市吴官屯辫状河露头剖面出露层位为中侏罗统云岗组石窟段(图1),垂向发育3期单河道沉积(3个单层),岩性以含砾中粗粒砂岩为主,夹少量的细砂岩和粉砂岩,层理类型以大—中型槽状交错层理和板状交错层理为主,局部可见平行层理。沉积微相有心滩、辫流水道、泛滥平原3种[37]。

观测结果表明单一河道内部,砂体发育具有以下特征:①在心滩边部(靠近辫状水道部位)自上而下垂向微相叠置特征为辫流水道—心滩(如图1的A所示)或者泛滥平原—辫流水道—心滩(如图1的B所示);②在心滩主体部位,自上而下发育泛滥平原—心滩,有时仅发育心滩,如图1的C、D所示;③心滩主体部位横向厚度变化较小,心滩边部厚度急剧变小,心滩主体宽度大于心滩边部宽度;④横向上,心滩与辫流水道相间分布,呈现出“滩道相间、宽滩窄道”的特征。

2.2 南萨斯喀彻温现代辫状河

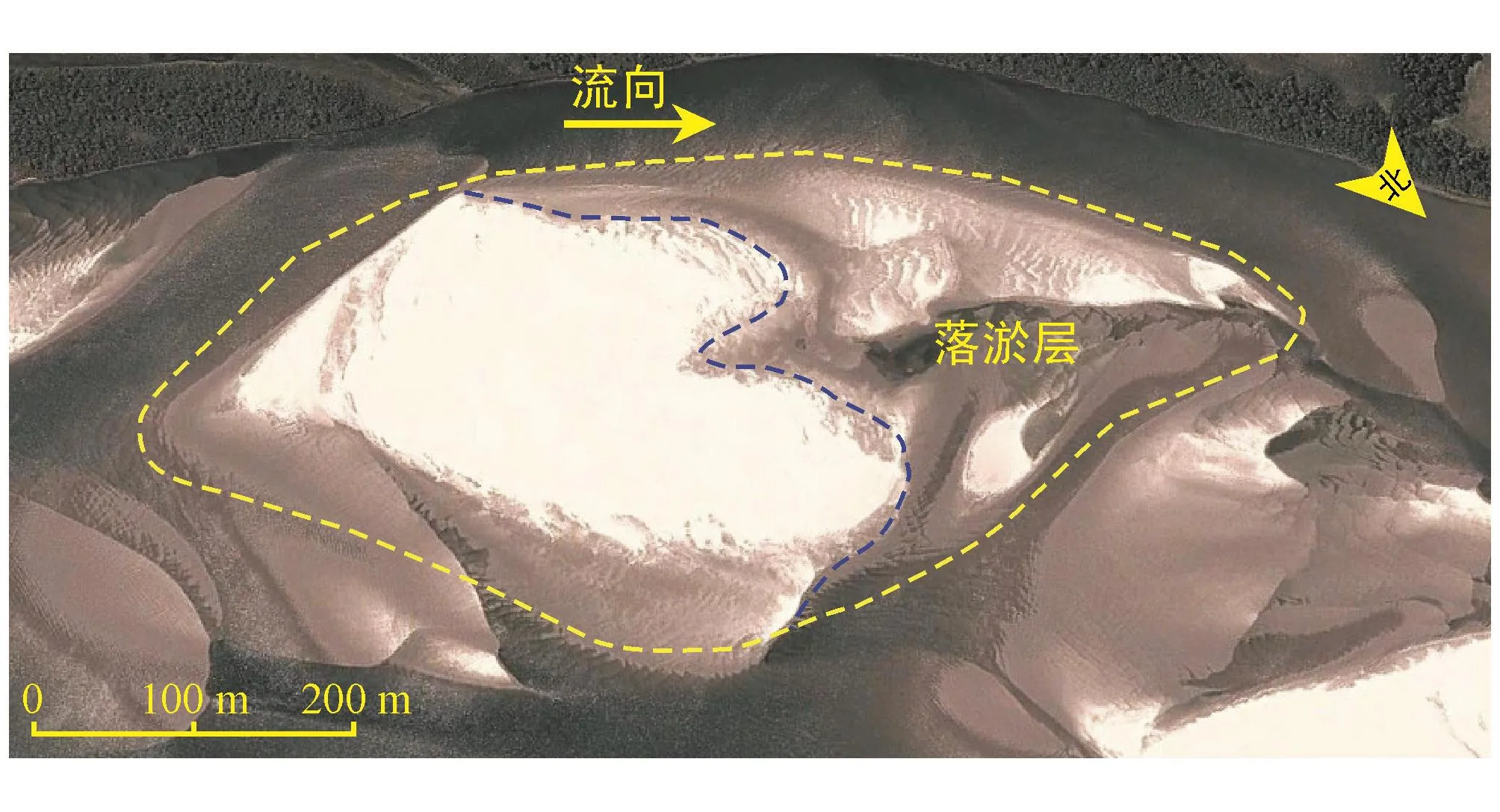

南萨斯喀彻温河位于加拿大萨斯喀彻温省南部[7],流向自南向北,河道宽度介于800~1 200 m,河道内部发育大量心滩,心滩长介于600~800 m,宽度约300 m。

利用Google地图软件对其进行观察。结果表明,因水动力强,沉积砂体粒度较粗,心滩砂体迎流面海拔相对较高,该部位只有在洪水期才发生沉积作用,平水期和枯水期露出水面。背水面存在一些海拔较低的区域,在平水期和枯水期,该部位水动力较弱,沉积物粒度细,是落淤层发育的主要位置(图2)。落淤层是指心滩内部增生体之间发育的厚度较薄的泥质—粉砂质沉积物。

图1 山西省大同市吴官屯辫状河露头剖面图

图2 加拿大南萨斯喀彻温河心滩卫星照片

露头剖面、现代河流沉积所揭示的河道内部不同微相规模及垂向叠置特征、心滩内部落淤层发育位置特征,可以作为地下辫状河储层构型解剖的重要参考。

3 构型级次划分方案及构型单元特征

3.1 构型级次划分方案

本次研究参照Miall的构型分级方案[1-2,8,38]:0级界面为纹层间界面,1级界面为纹层界面,2级界面为交错层系组界面,3级界面为大型底形内部的大规模再作用面或增生面,4级界面相当于大型底形(单一心滩坝或边滩)的顶、底界面,5级界面是大型河道充填复合砂体的界面,以河道底部滞留沉积底部冲刷面为代表。0~5级界面属于岩性体构型分级的范畴;6级界面为单层界面,代表一期洪泛事件的开始或结束。本文重点表征5、4级构型单元的分布。

3.2 构型单元特征

根据构型级次划分方案,利用取心资料分析,研究区盒8下亚段主要发育心滩、辫流水道、泛滥平原等3种构型单元(图3)。

3.2.1 心滩

心滩是辫状河沉积的主要构成单元[32],是多次洪水事件砂体垂向叠加形成的,岩性以粗砂岩—中砂岩为主,内部发育槽状交错层理、板状交错层理。测井曲线呈箱型。

3.2.2 辫流水道

辫流水道是辫状河中常年流水的通道,岩性以中砂岩—细砂岩为主,小型槽状交错层理发育。平面形态呈交织窄条带状,剖面呈底凹顶平状。辫状水道充填类型有3类:砂质充填、半砂质充填和泥质充填[35]。测井曲线多呈钟齿化钟型。

3.2.3 泛滥平原

泛滥平原分布于河道顶部,岩性以灰色、棕色、褐色或黑色泥岩、粉砂质泥岩为主,沉积构造以水平层理为主。厚度变化大,从数厘米到几十厘米不等,局部缺失。测井曲线表现为高自然伽马特征。

4 心滩砂体构型解剖及应用

心滩内部发育泥质夹层(落淤层)、垂向上正韵律不明显,自然电位和自然伽马曲线为箱型;辫流水道大多为钟型,反映出明显的正韵律特征,内部一般没有夹层。

4.1 心滩精确构型解剖

结合心滩测井曲线特征,参考野外露头剖面及现代辫状河沉积观察所得到的原型模型特征,以“测井响应特征、落淤层发育位置以及垂向微相叠置模式”为识别标志的辫状河心滩单砂体构型解剖方法,可以精准确定心滩砂体平面分布位置,提高心滩砂体构型表征的可靠度。

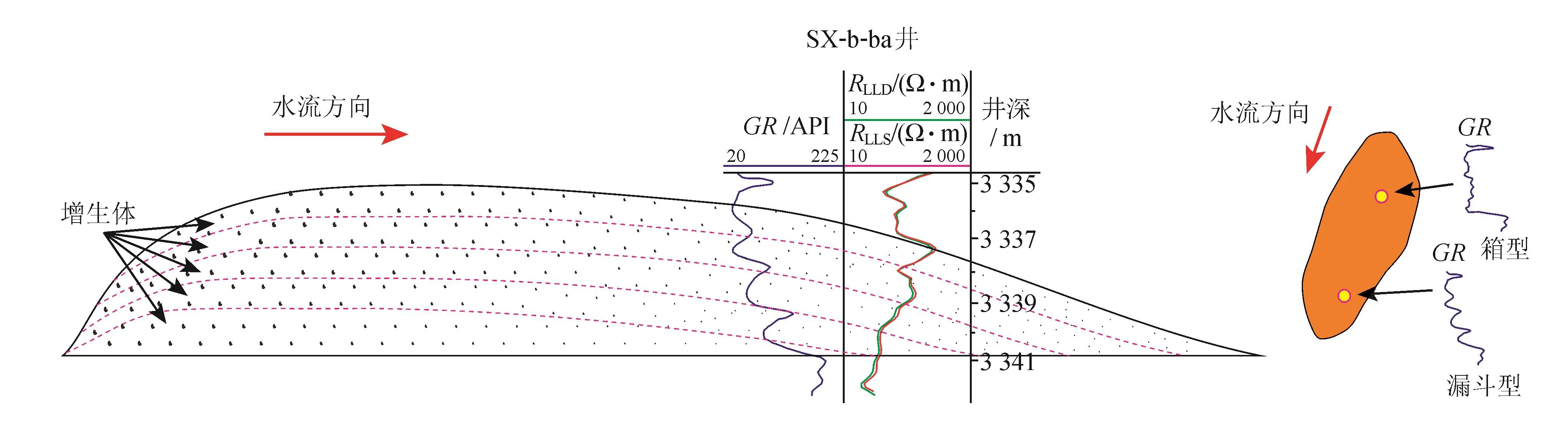

4.1.1 测井响应特征

心滩沉积作用以垂向加积、顺流加积为主。迎水面水动力强,背水面则水动力弱,造成了单一增生体沉积物粒度前粗后细,但由于顺流加积作用,后期沉积的增生体不断向下游推移。因此,心滩迎水面垂向粒度变化不大,曲线以箱型为主,而背水面则有向上变粗的趋势,测井曲线形态以漏斗形为主,据此可以判断单井所处在心滩的大致位置(图4)。

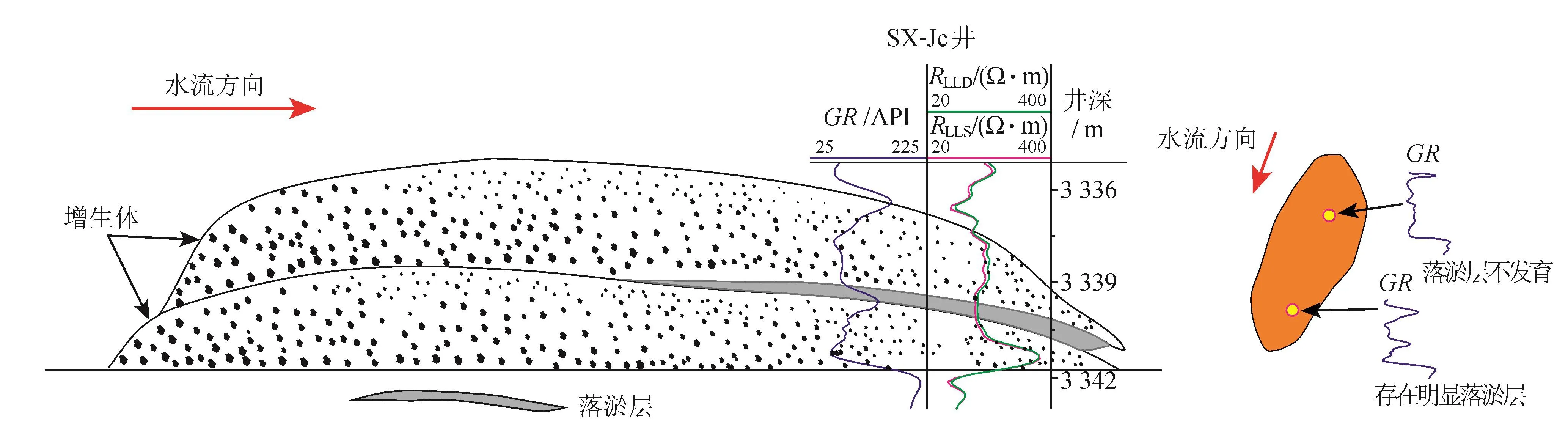

4.1.2 落淤层发育位置法

根据现代辫状河心滩卫星照片观测到的辫状河心滩内部落淤层发育位置特征,为心滩位置确定提供了直接证据。若单井钻遇明显落淤层,则可判断该井位于心滩尾部(图5)。

4.1.3 微相叠置特征法

野外露头观察表明:心滩边部上面叠置辫流水道,心滩主体部位上面往往叠置泛滥平原,根据这一特征,可判断单井位于心滩的大致位置(图6)。

4.2 心滩构型识别结果及特征

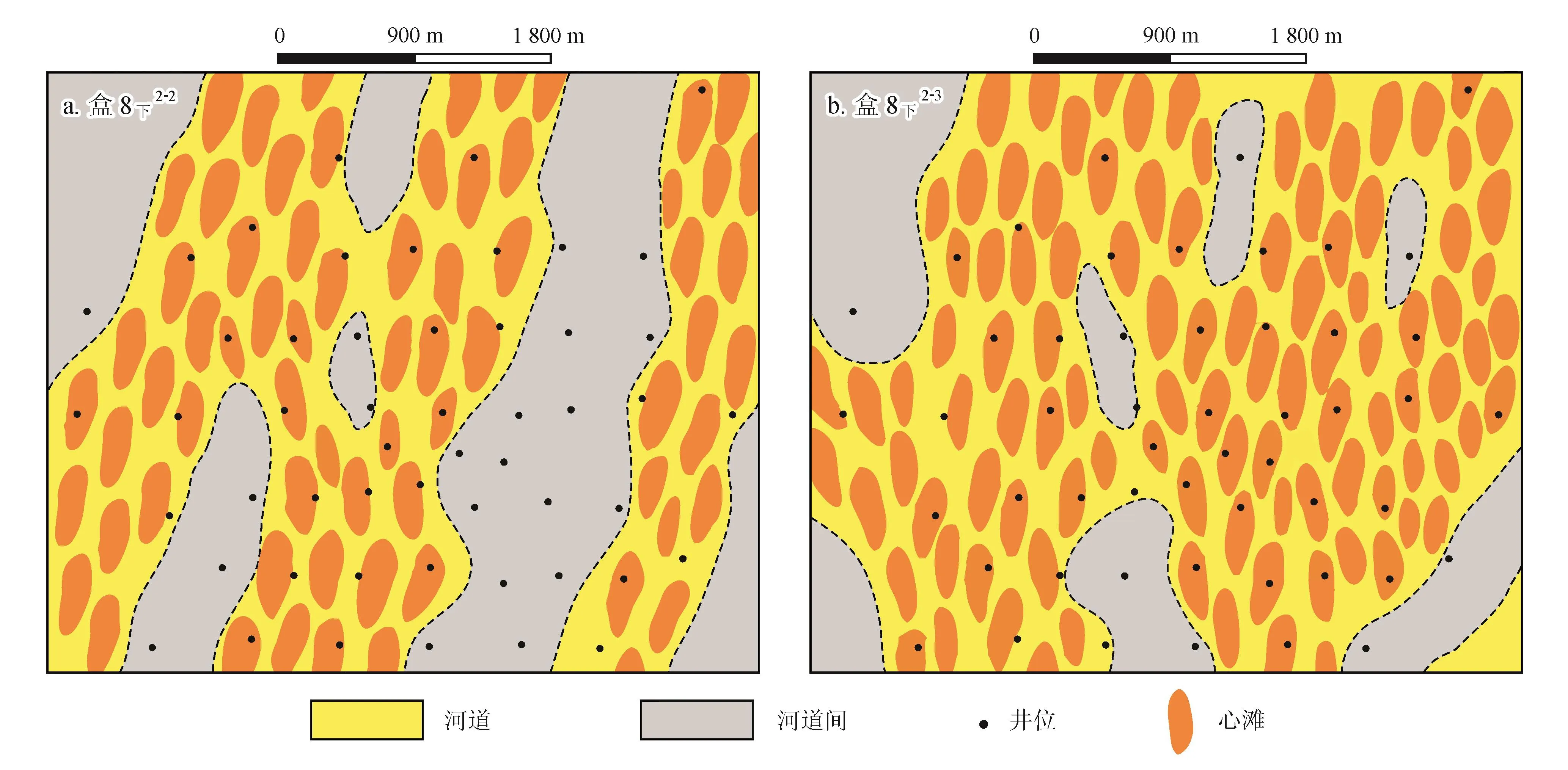

在单井精确识别心滩砂体位置的基础上,结合单层砂体厚度平面图,实现辫状河心滩砂体构型表征(图7)。表征结果表明,研究区盒8下2-2、盒 8下

2-3储层心滩砂体厚度介于3~5 m,宽度介于250~300 m,长度介于500~900 m;辫流水道宽度通常小于300 m。平面上,河道呈现出“滩道相间、宽滩窄道”的沉积格局。

4.3 现场应用

图4 测井曲线形态法确定心滩位置示意图

图5 落淤层发育位置法确定心滩位置示意图

图6 垂向微相变化法确定心滩位置示意图

图7 单砂体构型表征结果图

2017年在加密井区南部共部署6口水平井,水平段长1 000 m。利用上述地质认识,心滩沉积的砂岩粒度粗,储集物性好,是天然气聚集的有利场所,苏里格气田中部心滩长度一般在500~900 m,水平井实施可以实现多个心滩的储量动用,为提高水平井成功入靶率以及水平段实施效果,要求水平井两端的控制井均位于心滩中部,水平段根据实时录井对其调整,在钻遇落淤层泥岩,可适当降低角度,探下部高气测心滩沉积,当钻遇河道细粒沉积,在构造落实的背景下,水平井轨迹可不做调整,探至下一个心滩。6口水平井平均钻遇砂岩921 m,有效储层645 m,预测钻遇心滩631 m,辫流水道325 m,落淤层44 m。较历年该区水平井砂岩钻遇率提升8%,有效储层钻遇率提升4%。

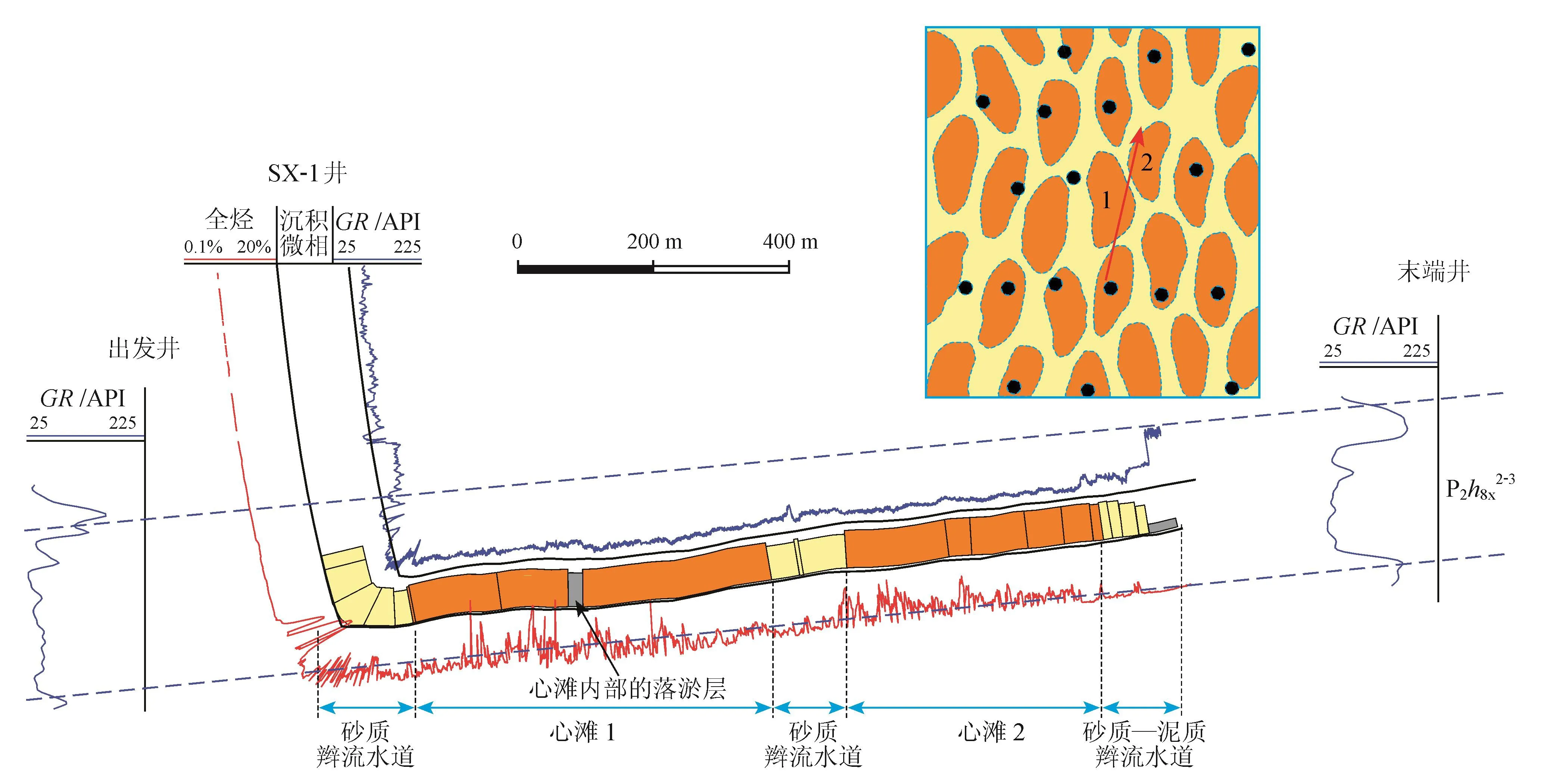

以SX-1井为例。该井的出发井及末端井目的层自然伽马曲线均为箱状,根据本文精确构型解剖方法,水平井的两口控制井均定位为心滩中部,相距2 500 m,参照上文心滩及辫流水道规模,心滩长度500~900 m,辫流水道300 m,控制井间存在3~4个心滩,2~3个辫流水道。

从该井实钻过程中的录井、测井资料看,入靶点位于砂质辫流水道,岩性为浅灰色中—细砂岩,含气性较差,GR值介于60~80 API。后钻遇1号心滩长约500 m,岩性以灰白色中—粗砂岩为主,含气性好,GR值介于40~60 API,心滩内部存在落淤层,为灰色—深灰色泥质粉砂岩,厚度较薄;2号心滩长400 m,其岩性、含气性及GR值与1号心滩类似。1号心滩与2号心滩之间钻遇一个宽度约100 m的砂质辫流水道。在该井末端也钻遇一个辫流水道,岩性由中砂岩逐渐变细为泥岩。该井心滩的规模、辫流水道的规模以及心滩与辫流水道间隔分布特征,与本文构型解剖结果相符(图8)。

图8 SX-1井心滩构型表征结果与实钻对比图

5 结论

1)落淤层的发育与心滩的部位有密切关系,心滩不同部位垂向微相叠置也具有一定的规律性,可以作为地下辫状河储层构型解剖的重要参考。

2)苏里格气田苏X加密井区储层构型单元包括心滩、辫流水道和泛滥平原3类,心滩砂体是主要成藏单元;不同类型砂体规模存在差异,心滩砂体宽度介于250~300 m,长度介于500~900 m;辫流水道宽度一般小于200 m。平面上呈现出“滩道相间、宽滩窄道”的沉积格局。

3)以“测井响应特征、落淤层发育位置以及垂向微相叠置模式”为标志实现心滩砂体空间定位的储层构型表征新方法,能够精确确定心滩砂体平面分布位置,有助于揭示辫状河心滩砂体空间展布规律,提高心滩砂体构型表征结果的可靠度。