海外藏珍稀民俗文献与文物资料研究的构想与思路*

2018-08-16王霄冰

王霄冰

民俗学、人类学是在西方学术背景下建立起来的现代学科,其后影响东亚,在建设文化强国的大战略之下,成为当前受到国家和社会各界广泛重视的学科。从16世纪传教士进入中国,带走不少的中国民俗资料,到19世纪之后,国外人类学家、民俗学家、旅行家在中国各地进行系统而有目标的田野考察,收罗了大批在中国当时并不受注意的民俗有关文物和民俗文献,流转国外,现在连同当时学者自己的笔记、资料、图片等,散藏在国外的博物馆、图书馆等机构,成为研究中国民俗文化的一个有待开拓的宝库。其中许多珍贵资料在中国本土已经散佚无存,而且大部分资料未经编目整理,亦未得到介绍披露,学者难以利用。因此,全面、系统调查海外所存中国民俗文献及民俗有关文物,予以编目、整理、研究,并尽可能复制、扫描或摄影以设立数据库,不仅大有必要,而且也是当务之急。2016年度国家社科基金重大项目“海外藏珍稀中国民俗文献与文物资料整理、研究暨数据库建设”即旨在解决此一问题,目的在于使流落海外的民族文化遗产得到抢救和继承,而且通过考察西方学者对于中国民俗文献与文物的收藏史和研究史,借鉴其学理依据和学术理念,丰富相关研究领域的学术思想与治学方法。

一、海外藏民俗文献与文物资料类型及研究现状

所谓民俗文献,首先是指自身承载着民俗功能的民间文本或图像,如家谱、宝卷、契约文书、账本、神明或祖公图像、其他各类手抄本等;其次是指记录一定区域内人们的衣食住行、生产劳动、信仰禁忌、节日和人生礼仪、口头传统等的文本、图片或影像作品,如旅行日记、风俗纪闻、民俗志、老照片等。而民俗文物则是指反映民间风俗习惯等文化现象的代表性实物,如日常生活中的工具、用具、服饰、玩具、娱乐用品、祭祀用器、建筑装饰等。

自有与外国交往开始,中国的民俗文献与民俗相关文物一直都是来自国外的传教士、旅行者、商人和学者们感兴趣的对象。他们不仅通过文字、图像等手段记录下了自己对于中国各地风俗的观感与体验,而且还把大量的民俗文物与文献带回到了自己的国家。这些实物和文献资料经过岁月的沉淀,今天有很大一部分都已不再归私人所有,变成了博物馆和图书馆等公共机构的收藏品。然而由于这些博物馆和图书馆的收藏与展出重点,往往集中于历史价值或艺术价值较高的作品,民俗文献与文物因其通俗性、草根性特征,并不总是能够得到收藏者与观赏者的足够重视,同时也由于当地往往缺乏能够解读这些来自中国民间的文献与文物的专家,所以虽然此前已有部分收藏得到了关注和研究,但其中仍有大量的相关文物和文献资料被长期搁置在仓库中,等待着有朝一日有人去发现和利用。

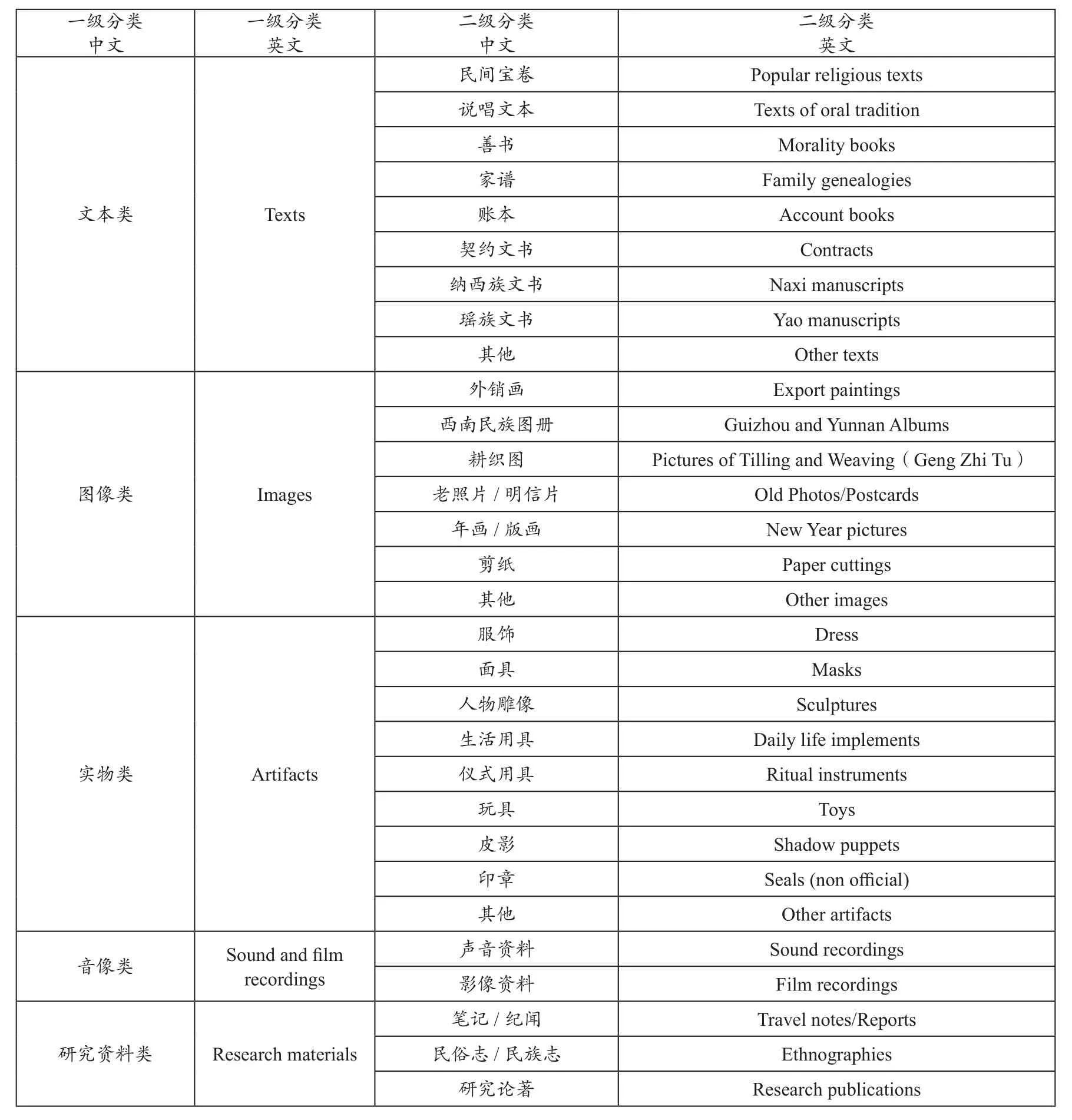

表1 海外藏民俗文献与文物资料类型一览表(中英文对照)

海外藏民俗文献与文物种类十分丰富,且数量巨大。本课题组根据现有资料,分析出了5大类27小类资料类型。5大类即从资料的载体和性质出发,可区分为文本类、图像类、实物类、音像类和研究资料类,而在每大类之下,又可根据资料的内容及其民俗功用分出许多具体的小类(参见表1)。有的小类之下还可区分出更多的具体类别,即三级分类,例如“外销画”可根据其材质和画法分为“外销油画”“外销水粉画”“外销玻璃画”等不同种类;“西南民族图册”既包括描述贵州少数民族文化的“苗图”,也包括描述云南少数民族文化的图册;“年画/版画”“剪纸”和实物类的民俗资料也有地域和流派之分,在整理和研究的过程中须进一步加以细分。

在这些资料类型中,对于文本类的宝卷、说唱文本、善书等,国内此前已有较为丰富的研究成果。例如宝卷、善书方面,中国俗文学学会和扬州大学文学院曾于2014年举办“中国宝卷国际研讨会暨中国俗文学学会2014年学术年会”,会后出版了论文集。①王定勇主编:《中国宝卷国际研讨会论文集》,扬州:广陵书社,2016年。书中所收的美国学者伊维德《宝卷研究的英文文献综述》、陈安梅《中国宝卷在日本》、崔蕴华《牛津大学藏中国宝卷研究》、俄国学者白若思《俄罗斯收藏明初〈目犍连尊者救母出离地狱生天宝卷〉写本的特色与价值》、日本学者山下一夫《日本广岛大学收藏宗教经卷的整理情况》等论文,对于我们了解宝卷类文本在海外的收藏和研究情况具有极高的参考价值。在对海外藏民间说唱文本的整理和研究方面,中山大学黄仕忠教授主持的国家社科基金重大项目“海外藏珍稀戏曲俗曲文献汇萃与研究”研究团队开展了许多开拓性的工作,并已出版部分成果。②黄仕忠:《日藏中国戏曲文献综录》,桂林:广西师范大学出版社,2010年;黄仕忠:《日本东京大学东洋文化研究所双红堂文库藏稀见中国抄本曲本汇刊》,桂林:广西师范大学出版社,2013年;徐巧越:《伦敦大学亚非学院图书馆藏广府方言唱本目录》,《戏曲与俗文学研究》2017年第1期。德国巴伐利亚国家图书馆的张玉芝女士也发表了《巴伐利亚国家图书馆藏广东木鱼书目录》。③张玉芝:《巴伐利亚国家图书馆藏广东木鱼书总目》,《国际汉学》2015年第1期。为使研究工作不重复,本课题将重点关注明清以来的与五大宗教没有直接关系的那些民间宝卷、善书和说唱文本,以挖掘其作为民俗学资料的学术价值。

家谱既是历史资料,同时也是重要的民俗文献。中国家谱在日本和美国都有丰富的收藏。例如《美国家谱学会中国族谱目录》一书,就著录了该学会1974年以前所汇集的中国家谱3000多种。④[美]特尔福德:《美国家谱学会中国族谱目录》,台北:成文出版社有限公司,1983年。另据家谱学专家王鹤鸣先生介绍,美国哥伦比亚大学东亚图书馆、哈佛燕京图书馆和美国国会图书馆,以及日本的国会图书馆、东京大学东洋文化研究所、东洋文库和京都大学东洋学文献中心等,也是中国旧家谱的收藏大户。⑤王鹤鸣:《中国家谱知多少——关于中国家谱的收藏与统计》,王鹤鸣等主编:《中华谱牒研究——迈入新世纪中国族谱国际学术研讨会论文集》,上海:上海科学技术文献出版社,2000年,第1-18页。迄今为止的家谱研究多出自历史学和谱牒学研究者之手。民俗学和人类学者虽然也利用家谱作为参考文献,却不太重视对于家谱原始文本的搜集和解读。本课题希望在这方面能有所突破,将流落海外的中国旧家谱也部分地纳入到研究和编目范围中,目的在于探索利用家谱资料研究民俗学相关问题的可能性。⑥王霄冰:《“記憶の場”としての族譜とその民俗的価値》,[日]松尾恒一主编:《東アジア世界の民俗:社会·生活·文化変容する》,東京:勉誠出版社,2017年,第134-150页。

文本类的民间文献还包括账本、契约文书、医书、地理书等,以及南方一些少数民族的宗教文献,如瑶族的手抄本文书和纳西族用象形文字写成的东巴经书。尤其是后两种,藏量十分丰富,已引起国内外学者的广泛注意。20世纪90年代,德国慕尼黑大学汉学研究所贺东劢(Thomas O. Höllmann)教授曾主持一项题为“瑶族宗教文书”的科研项目,对收藏于巴伐利亚国家图书馆的2776册主要用汉文书写的瑶族手抄本文书展开研究,出版了相关的文献编目和论文。⑦Thomas O. Höllmann & Michael Friedrich (eds.), Handschriften der Yao: Bestände der Bayerischen Staatsbibliothek München, Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland 44. 1, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2004;王霄冰等主编:《文字、仪式与文化记忆》,北京:民族出版社,2007年,第164-176页。中南民族大学何红一教授在美国国会图书馆交流期间,偶然发现了该馆收藏的241件瑶族手抄文书,包括有整本的《盘王大歌》《评皇劵牒过山榜》和其他经书、歌书、历书、占书、相病书、启蒙读本等。她于2008年得到国家社科基金的资助,开始进行“美国国会图书馆馆藏瑶族文献研究”,目前已经发表了一系列论文。①何红一:《海外中国少数民族文献的保护与抢救——以美国国会图书馆中国少数民族文献收藏为中心》,《江西社会科学》2010年第12期;何红一、黄萍莉、陈朋:《 美国国会图书馆瑶族文献的整理与分类研究》,《广西民族研究》2013年第4期。何红一在研究过程中又发现在俄亥俄大学图书馆也收藏有近2000件瑶族手抄手绘文献及实物,包括卷轴、挂像、神头、法冠与法衣、手抄本等。②何红一:《美国瑶族文献收藏及其来源》,《文化遗产》2013年第6期。

出生于奥地利的美国探险家与植物学家约瑟夫·洛克(Joseph F. Rock)是最早发现和关注纳西族文化的西方学者。他从20世纪20年代末开始搜集纳西东巴文化的相关文物和文献资料,于40年代将所搜集的近8000册东巴经文带到美国,之后将其中的约1000册捐赠给美国国会图书馆,大约4000册出售给私人(美国康纳狄格州格林威治小镇的Heronmere,这批藏品因此被称为“赫尔梅勒收藏本”)以及哈佛大学(现藏约1000册)和意大利的罗马东方学研究所。后者在二战结束后又将部分用象形文字书写的东巴经文转售给了西德的国家图书馆,即现在的柏林国家图书馆(现藏2000多册东巴经文)。洛克本人后来又将大量缩微胶卷和照片等原始资料给了这家图书馆,并帮助该馆编撰东巴经文目录。洛克去世后,德国学者Klaus L. Janert继续完成了该馆所藏全部东巴经文以及彝族和仲家(布依族旧称)手抄本的目录编撰工作并陆续出版。③Joseph F. Rock & Klaus Ludwig Janert, Na-khi Manuscripts: Part I & II, Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland, Bd. VII, Teil 1-2, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1965; Klaus Ludwig Janert, Nachi-Handschriften, Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland, Bd. VII, Teil 3, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1975;Klaus Ludwig Janert,Nachi-Handschriften nebst Lolo- und Chungchia-Handschriften, Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland,Bd. VII, Teil 4, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1977; Klaus Ludwig Janert, Nachi-Handschriften nebst Lolohandschriften,Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland, Bd. VII, Teil 5, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1980.

具有民俗学研究价值的图像类文献与文物主要包括清代广东等地面向海外市场制作的“外销画”、以贵州和云南两地少数民族为题材的西南民族图册、历代“耕织图”、老照片和老明信片、年画版画和民间剪纸作品等。“外销画”的研究过去仅限于历史学和艺术史领域,民俗学者很少涉足。然而在摄影技术发明之前,绘画是文字之外记录社会生活的另一重要手段。由于“外销画”的产生背景与19世纪欧美人对于异文化的浓厚兴趣有关,因此留下了许多描绘广州等地市井风情的画作,内容具有较高的真实性。国内外学界的“外销画”研究虽已取得长足的进展,但由于“外销画”藏品在全球分布十分广泛且数目惊人,已有的研究尚未能穷尽所有的海外藏品,有待进一步发掘,研究的视角和方法也有待于进一步开拓。④详见本专题中的《中国清代外销画研究现状与展望》一文。

目录中的“西南民族图册”即通常所谓的“苗图”,其中的“苗”并非只指苗族,而是对于西南少数民族的泛称,尤以贵州和云南两地民族为主。这类图册肇始于清朝雍正、乾隆时期。伴随着朝廷在西南地区推行的改土归流政策,完成了开辟“苗疆”的大业,作为国家大一统的象征,乾隆皇帝亲自策划和启动了《皇清职贡图》的编撰工作,命令各地官员们绘制当地各种少数民族的形貌服饰图录,上报朝廷后汇编成册。⑤祁庆富:《绚丽多彩的清代民族画卷——“苗蛮图”研究述略》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2003年第3期。在这一国家行为的影响之下,逐渐形成了一种以图文并茂的形式描述贵州及周边地区少数民族体貌、服饰等文化特征的特殊艺术体裁——“苗图”。“苗图”又称“黔苗图”“苗蛮图”“百苗图”“苗民图”等,其具体的起源时间、版本流传情况不明,目前学界一般按照清代李宗昉《黔记》中的说法,认为嘉庆年间陈浩所著的《八十二种苗图并说》为后来各种“苗图”的底本。但值得注意的是,现存海外的一些“苗图”显示的成书时间却早于陈浩,例如德国莱比锡民族学博物馆现存一册《滇省迤西迤南夷人图说》,作者署名贺长庚,完成时间标注为乾隆五十三年(1788)。①吴秀杰:《异地的图说:一本关于云南民族的“苗图”——评介〈滇省迤西迤南夷人图说〉的德文译本》,《民族艺术》2005年第2期。这些到底是在《八十二种苗图并说》出现前后一段时期由不同作者完成的类似作品,还是像杨庭硕、李凌霞针对美国国会图书馆藏《苗蛮图册页》所判定的那样,当属后世的仿冒本?②杨庭硕、李凌霞:《美国国会图书馆藏〈苗蛮图册页〉辨伪》,《贵州民族大学学报(哲学社会科学版)》2016年第3期。假如是真迹,其学术价值自不待言;即便是仿冒本,也会引发新的研究问题,比如:仿冒本是在怎样的社会文化背景中产生的?为什么会有人不惜花费时间和精力去仿冒?为什么“苗图”在海外有如此巨大的市场?等等。不管怎样,海外藏为数不少的“苗图”都能为我们开拓新的研究视野提供重要参考。

据史晖在其博士论文《国外“苗图”收藏与研究》中的统计,“苗图”在英国、意大利、美国、日本、德国、法国、俄罗斯、捷克斯洛伐克都有收藏,数量达80多种。③史晖:《国外“苗图”收藏与研究》,中央民族大学,2009年。从19世纪开始,西方人在搜集这批文献的同时也对此开展了初步的研究。20世纪末,美国学者Laura Hostetler对海外藏“苗图”进行了系统梳理,并从民族志文本的视角切入进行解读。④Laura Hostetler, Chinese Ethnography in Eighteenth Century: Miao Albums of Guizhou Province, Thesis (Ph.D),University of Pennsylvania, Ann Arbor, Mich: UMI, 1995.与此同时,国内学者也开始把海外藏“苗图”纳入到了研究视野之中,除了前面已经提到的成果之外,还有胡起望的《东京所见“苗图”概述》⑤胡起望:《东京所见“苗图”概述》,中央民族学院民族研究所编:《民族研究论文集》,北京:中央民族学院民族研究所,1985年,第166-180页。、李国栋、张宝院《日本早稻田大学所藏〈蛮苗图说〉评介》⑥李国栋、张宝院:《日本早稻田大学所藏〈蛮苗图说〉评介》,《贵州民族大学学报(哲学社会科学版)》2016年第3期。等。不过,就像马国军、张振兴在《近二十年来“百苗图”研究文献综述》中评述的那样:“总体而言,目前我国国内学人对外国学人研究成果关注不够,尚有很多缺陷。首先体现在对他们的论文、专著等文献的译介乃至研究,还存在着众多的空白。”⑦马国君、张振兴:《近二十年来“百苗图”研究文献综述》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2011年第4期。

《耕织图》源于我国古代记载农桑作业情况的图像,正式得名于南宋时期,自宋以来形成了几十种不同的版本。其中有不少珍稀的版本流落海外。如南宋梁楷所绘《耕织图》在国内已无保存,但在美国克利夫兰美术馆却收藏有标明为梁楷真迹的《耕织图》的断片,日本东京国立博物馆也藏有一套梁楷《耕织图》的临摹本。元代程棨所作《耕织图》的临摹本,曾被乾隆皇帝收藏在圆明园中。乾隆还命画院临摹刻石,也藏于圆明园。1860年,英法联军烧毁圆明园时,掠去《耕织图》,后辗转至美国,现藏于华盛顿佛利尔美术馆。该图的刻石部分在这场浩劫中被毁,留存的23方余石为中国历史博物馆所收藏。明代宋宗鲁版《耕织图》由时任江西按察佥事的宋宗鲁根据南宋时期楼璹的《耕织图》重刻而成,此重刻本在国内也已失传,但在日本却保留有延宝四年(1676)狩野永纳的翻刻本。这些显然都是研究古代《耕织图》及中国农耕、桑蚕和纺织业的珍贵文献。⑧王潮生:《几种鲜见的〈耕织图〉》,《古今农业》2003年第1期。

海外藏关于中国社会生活的老照片(包括老明信片)的数量同样十分惊人。例如前面提到的洛克在云南拍摄的、带往美国和欧洲的照片,大部分至今仍未得到公布和使用。1992年,纽约的一家美术馆曾展览了洛克遗留的部分照片并出版影集。⑨Michael Aris, Lams, Princes, and Brigands: Joseph Rock’s Photographs of the Tibetan Borderlands of China, New York:China House Gallery, 1992.比洛克更早来到中国并用照相机记录下中国人日常生活场景的,还有美国传教士何德兰(Isaac Taylor Headland,1859—1942)及其夫人⑩Isaac Taylor Headland,“Photography in China”,American Annual of Photography and Photographic Times Almana,vol.48, no.2173, 1901, pp.822-823;Isaac Taylor Headland,“About Peking with a Camera”,Photographic Time-Bulletin,vol.35, no.5, 1903, pp.241-248.、业余社会学家甘博(Sidney D. Gamble, 1890—1968)等,后者的部分影集近年来已在国内出版。①洪国钧、周珞编:《一百年前的北京——西德尼·甘博摄影图片展》,北京:首都图书馆,2013年。前者虽因其所搜集的中国儿歌而为中国民俗学者所知,但他们关于中国民间生活的摄影作品在国内却尚未有人介绍。日本方面的相关资料也有很多,像东洋文库、京都大学东洋学文献中心等都收藏有大量的关于中国社会生活的老照片。笔者2017年在日本历史民俗博物馆考察期间,发现该馆也藏有800多枚中国清朝末年直至民国时期的根据照片制作的旧明信片,对于研究当时的社会生活情况具有较高的参考价值。

中国的年画版画与民间剪纸作品因其独特性和便携性也为来华西方人所青睐。中南民族大学何红一教授的弟子王镜曾对海外收藏的木版年画进行了梳理和研究,在其2012年提交的硕士论文《美国哥伦比亚大学中国民间木版画收藏及价值研究》中提到,除了哥伦比亚大学之外,在大英图书馆和博物馆、伦敦大学亚非图书馆、维多利亚阿伯特博物院、法国亚洲协会等,都收藏有为数不少的清代至民国时期的中国民间版画作品。②王镜:《美国哥伦比亚大学中国民间木版画收藏及价值研究》,中南民族大学,2012年。

实物类的民俗资料主要包括各民族服饰、面具、人物雕像、生活和仪式用具、儿童玩具、皮影、印章等。作为丝绸和手工艺大国,中国的丝绸制品和刺绣作品在海外收藏极为丰富,本课题所关注的只是其中具有民俗意义的部分,比如能够反映我国各民族日常服饰形制和能够代表某种特殊手工技艺的作品。人物雕像则以民间信仰中的神灵雕像为主。生活和仪式用具指的是民众日常生活中尤其是在人生仪礼和各种信仰仪式中所使用的物件。玩具既包括儿童日常生活中的游戏用物品,也包括面向儿童的木偶戏等的道具。皮影因其特殊性和在海外收藏数量较大的关系而被单独列为一项。至于印章,指的并不是各种官制印章或文人书画家们所使用的艺术印章,而是民间出于某种需要制作和使用的那些特殊印章,比如笔者在日本调研期间,就发现有一种被称为“丝印”的印章,流行于德川幕府时期,是当时专用于中日之间生丝交易的一种信用凭证。透过对这批印章的研究,可以深化我们对于当时中日两国民间贸易及其相关习俗的了解。

20世纪以来,随着录音和摄像技术的进步及其在生活中的广泛应用,不少来华西方人也使用录音录影技术记录下了中国各民族人民的日常生活。这些保留在各地博物馆和档案馆中的影音资料,同样是本课题希望搜集的内容。而且,对于这方面资料,先前国内学界很少予以关注,相关研究尚属空白。

除以上资料之外,自16世纪以来,大量来华西方人遗留下的旅行笔记,专业或半专业性质的调查报告及民族志作品,包括自19世纪末以来所出现的各种专业化的研究论著,在今天看来大部分已成为稀见的民俗文献资料。近年来,国内学界对于这些作品给予了越来越多的关注,其中不少已得到翻译、介绍或影印。如收录了1550—1575年间访问南中国的葡萄牙人和西班牙人的三篇报道的《十六世纪中国南部行纪》③[英]C. R.博克舍:《十六世纪中国南部行纪》,何高济译,北京:中华书局,1990年。、美国传教士卢公明(Justus Doolittle, 1824—1880)原版于1865年的《中国人的社会生活》④[美]卢公明:《中国人的社会生活:一个美国传教士的晚清福州见闻录》,陈泽平译,福州:福建人民出版社,2009年。、意大利驻华公使韦大列( Guido Amedeo Baron Vitale,1858—1918,又译为威达雷、卫太尔)的《北京儿歌》⑤[意]威达雷编著:《汉语口语初级读本· 北京儿歌》,北京:北京大学出版社,2017年。影印本又见周建设主编:《明、清、民国时期珍稀老北京话历史文献整理与研究· 北京歌谣》,北京:首都师范大学出版社,2015年。、美国传教士何德兰的《孺子歌图》⑥[美]何德兰:《孺子歌图》,杭州:浙江人民美术出版社,2017年。影印本又见周建设主编:《一岁货声孺子歌图》,北京:首都师范大学出版社,2015年。、《中国人的家庭生活》⑦[美]伊萨克·泰勒·何德兰(Isaac Taylor Headland):《中国人的家庭生活》,桂林:广西师范大学出版社,2015年。等。但这些译介相对于数不胜数的海外原始资料而言尚属少数,后续工作仍然十分繁重,尤其涉及到语言翻译上的各种问题,需要许多学人的共同努力才能逐步完成。

二、海外藏民俗文献与文物的研究路径与方法

上述民俗文献与文物资料,不仅分散于全球各地,而且数量巨大,相关的寻访和整理研究工作绝不可能在几年的时间内全部完成。作为第一阶段的研究,本课题将以德国、瑞士、奥地利、法国、英国、荷兰、比利时、意大利(含梵蒂冈)、西班牙、葡萄牙、日本、美国等12个国家的大型公共博物馆和图书馆以及具有悠久汉学研究传统的著名大学图书馆为主,对其中所收藏的珍稀中国民俗文献与文物展开摸底调查,编写相关目录,搭建数据库框架,同时针对一些富有特色的资料类型开展专题研究。之所以选择这12个国家作为寻访地,主要因为:(1)相关资料在这些国家收藏相对比较集中,部分已得到收藏机构本身的整理和编目,有的资料已在网上公布;(2)这些国家在收藏文物和文献方面制度健全,管理规范,且公共服务意识较强,有利于我们同收藏机构开展合作;(3)首席专家和课题组成员对这些国家的情况比较熟悉,课题组的构成在知识背景和工作语言上都可以覆盖所有这12个国家。

所谓“珍稀”,首先指的是其历史年代相对久远。本课题主要关注明清至民国时期的相关资料,1949年以后的文物与文献或论著一般不予收入。当然,在特殊情况下,出于对一批藏品的完整性或一类资料在时间上的连贯性的照顾,也可以考虑收入一部分明清以前和1949年之后的文献与文物资料。其次,整理研究当以规模较大且较有系统性的藏品为重点。这一方面是为了满足建设数据库的需要,另一方面也有利于我们透过这些收藏来研究欧美人的民俗文物与文献收藏理念,以及其中反映出的西方学术观念。第三,所收资料应在国内较为罕见,具有较高的学术价值。从海外收集回来的文献与文物资料,最好能与国内的现有资料形成互证互补关系,不仅可以大大丰富我国现存的民俗文献与文物资源,而且也能为历史学、文献学、文物学、语言学等学科的研究提供新材料。同时,通过对这些文献和文物的搜集史、流通史和收藏情况进行研究,可以归纳总结外国学者在资料搜集、归类、使用方面的经验。这不仅对于提高国内相关领域工作的科学性与规范性具有参考价值,而且也能生发出一些中外文化及学术思想比较的话题。不过值得注意的是,很多资料本身由于主题分散、不成体系等原因,其学术价值并非一目了然,需要研究者找到合适的研究视角和方法,用心去发掘出其中的意义和价值。

从本土的立场反观西方世界和海外人类学对于中国民俗文物与文献的关注和收藏,及其对于中国人日常生活的记录和描述,是本课题最为重要的研究视角。无论是欧美传教士、探险家、人类学家所做的大量有关中国民俗文化的研究著作,以及他们当年所搜集的各种原始资料,包括图片、录音和影像,还是当地的图书馆、博物馆后来从各种渠道收购入库的中国民俗文物与文献,都渗透着他们乃至整个西方世界对于中国文化的态度和看法。从中不仅可以发现西方学者把民俗文化看成是国民性和民族性之表征的学术逻辑,有助于我们更好地理解民俗学的学科特点与学术定位,而且通过追踪部分藏品的流通史,可以研究中西民间文化交流史的特点,发现文化误读与各种偏见产生的原因,以丰富和发展人类学有关“他者”立场以及民族志方法的相关理论。

研究路径包括定量研究与定性研究两种。二者可以混合、交叉使用。前者主要用于资料搜集过程中的数目统计、测量、数据化处理以及基于数据库的文献分析和比较等。后者用于对民俗文献和文物在国外机构的收藏历史与现状、收藏者及当地人对这些文献与文物的认知和处理方式、反映在相关收藏与研究中的中外学术理念及方法的比较、国外有关中国的民族志/民俗志的内容及其作者的研究等等。

具体而言,可以应用以下几种研究方法:(1)文献学研究方法,包括传统的目录学、版本学方法及现代的电子数据采集和处理等。(2)文物藏品调查法,包括登录藏品名称、编目/号、文物鉴定、采集影像资料和电子信息等工作方法。(3)文化研究中的历时性与共时性比较及话语分析方法。历时性比较的目的在于考察事物的历史变迁,例如将海外收藏的明清以来的民俗文献与文物藏品与今天仍然活态存在的民俗文献及物品进行比较,以观其随时间而发生的变化。共时性比较则是国别和区域之间的比较,例如同一类民俗事象在不同民族和区域之间的差异比较,不同国家对于这类藏品的处置方式和研究视角的比较等。话语分析方法原本产生于语言学,但近年来也被广泛地应用到文化研究中,对于民族志/民俗志的方法论研究以及相关的文本分析有着重要的参考意义。①吴宗杰、余华:《民族志与批评话语分析》,《外语与外语教学》2013年第4期。话语方式往往决定了民俗志/民族志/遗产书写的意义建构方向,所以反过来讲,通过研究这些文本的话语,也能从中窥见书写者的民俗观、民族观、遗产观与文化观。例如吴宗杰教授曾通过对中西遗产书写中的话语比较,分析中国传统的遗产话语及其意义建构方式,其视角和方法都值得借鉴。②吴宗杰:《话语与文化遗产的本土意义建构》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2012年第5期。(4)人类学/民俗学的田野调查法与民族志/民俗志方法,主要用于回访研究,即在追溯外国学者在华经历的基础上,回到他们曾作考察并搜集资料的当地,进行回访调查。调查内容既包括对于他们当时的活动轨迹的寻访,也包括对其所研究内容在当地的变迁情况的了解。(5)基于电子数据库的各种研究方法,如SPSS统计分析法、LDA分析模式等。SPSS统计分析法目前在经济学、旅游学、社会学、教育学、政治学、传媒学、语言学等学科中都已有应用,不过在以强调质性研究为主的人类学和民俗学界尚比较少见。然而在大数据时代,质性研究也有必要以量化研究作为补充,特别是在对资料进行数据化处理和分析方面,必须依赖相关的统计软件。但由于少有先行研究,研究者需要在具体的案例中寻找有效的结合途径与解决方案,以达到方法论的创新。LDA(Latent Dirichlet Allocation) 是一种以德国数学家Dirichlet命名的算法,被译为“潜在狄利克雷分布”。美国民俗学家曾使用这种算法,通过分析源自《美国民俗学刊》《西部民俗》《民俗研究》三份期刊历经125年的 6000多篇文章中的词汇出现频率,“运用主题建模形式”,去理解民俗学领域中的主题转变及范式兴衰。他们通过这种量化分析方法,证实了民俗学学科中著名的“转向表演研究”现象。③[美]约翰·洛顿、乔纳森·古德温:《计算机民俗学研究:百年学术论文主题地图绘制》,乔英斐、李扬译,《文化遗产》2016年第5期。

三、海外藏民俗文献与文物整理研究的重点与难点

如前所述,本课题研究的重点,一在于资料的寻访搜集,二在于资料的数字化处理与分析,三在于资料意义的发掘。

资料寻访与搜集的一般步骤是:首先通过浏览网络信息和已发表的中外文书籍论文并直接去函询问等方式,了解12国主要博物馆、档案馆和图书馆所藏中国民俗文献与文物的基本线索。或从已有出版物如博物馆年刊、收藏目录、图书馆馆藏目录、相关研究及这些机构的官网资料中提取与本课题有关的资料,并进行初步的归类和编目,发现实地考察所需要解决的问题。然后,在与对方取得联系的基础上派遣课题组成员前往当地考察,对已经在该机构网页或目录中公开的相关收藏进行编目,同时了解与本课题有关的一些未公开的特殊藏品的详细信息,充分了解这批资料的属性和特点。与此同步开展的,是对当地有关这些藏品的已有研究和其他中国民族志/民俗志作品及图像、音像文献的搜集和编目工作。在掌握了以上信息的情况下,并在取得收藏方同意并达成合作协议的前提下,即可开始对藏品进行数据采集工作。然而在多数情况下,收藏方并不会同意由中方人员直接前往当地采集资料数据,而是以我方提出数据要求、对方提供有偿服务的方式居多。作为公共机构,西方各国的博物馆和图书馆对于求购本馆藏品的电子数据的请求一般反应都比较积极。除了这些机构本身具有服务于学术和公共文化事业的职能之外,利用来自馆外消费者的求购行为逐步实现对于本馆藏品的电子化处理的意愿也十分明显。课题组应充分利用这些有利条件,在互利互惠的前提下与收藏方积极展开协商和多种形式的合作,以达到搜集信息资料的目的。

取得了第一手资料,下一步的工作就要对这些资料进行数据化的处理和分析。这包括两个层面的工作:一是根据本课题统一确立的元数据标准录入数据及其属性,建立相关数据库。二是针对已输入数据库的内容,一方面可通过设计交互界面对外展示,为世界各地的研究机构与学者提供信息服务,另一方面则可运用相关计算机软件和算法,对数据进行量化分析,以带动这一领域在研究方法上的创新。

如果说以上两个目标都可以通过勤奋努力来达到的话,那么,对于资料意义的挖掘则更多地要依靠学者的知识积累以及自身敏锐的学术判断力了。除了对资料本身进行文本细读或实物的详细考察之外,往往还要阅读大量的相关文献,这对于研究者的学术能力来说是个考验。海外藏的民俗资料在很多情况下并不成体系,带有零散、隐秘的特点。零散指的不仅是在分布上,而且可能在同一收藏地点中也会因为没有经过前人整理而显得七零八落。隐秘指的是许多藏品表面上似乎与民俗无关,也从来没有被贴上过民俗文献或民俗文物的标签,其作为民俗学资料的特性与价值尚有待于被揭示和展现。例如清代外销画,长期以来都被视为历史学和艺术史的研究资料,很少有人从民俗学视角切入进行系统研究,现在我们要把它们定性为民俗资料,人们的第一反应很可能会是充满疑问甚至是否定的。民俗学者如何从自身的学科立场出发加以论证,是解决这一问题的关键。这方面,课题组成员松尾恒一教授利用记录明清时期中日欧海上往来的各种日文与西文文献,以及散见于日本各地博物馆、图书馆的相关绘画资料,探索来自福建的访日中国海商的妈祖信仰形态等民俗问题的论文,为我们提供了一个很好的研究范例。①[日]松尾恒一:《基于中国在日资料进行民俗研究的可能性——聚焦明清访日海商相关记录》,梁青译,《文化遗产》2017年第3期。

除此之外,课题还有以下难点:(1)对相关藏品的系统调查以及对珍稀藏品的鉴别和遴选。首先是在基本资料的搜集和编目方面力求系统和全面,旨在摸清家底,为今后的研究服务。由于前期研究较少,大部分工作必须在实地逐一调查、检阅的基础上完成。幸而这方面的工作,可以通过海外学者和合作者的协助来减轻压力。其次,海外藏中国民俗文物与文献种类繁多,收藏形式不一,因此需要在具体工作的展开过程中,归纳出一套科学的方案,加以仔细甄别和挑选,遴选出一批既具有较高研究价值,对方又愿意为我们提供利用之便的文献和文物藏品。(2)语言的障碍以及国家之间在制度和文化上的隔膜。研究者不仅要熟悉当地的语言,还要了解所在国相关文化机构的管理体制以及该国在知识产权保护方面的法律制度。在很多情况下,为获得对于相关藏品的使用权及其在国内公开出版的版权许可而投入的时间、精力,会比整理研究本身更多,参与者应做好心理准备,不能急于求成。在语言的转译方面,对译者的语言能力和专业水平都有很高的要求,很多资料需要研究者自己花时间进行翻译,而不能依赖于社会上一些机构所提供的翻译服务。(3)数据库的建设与应用。由于课题的参与者多数为人文社会学家,缺乏计算机硬件和软件方面的相关知识。数据库的基本结构虽然可以委托专家设计,编写应用程序,但数据的输入、维护和应用等都需要参与者具备一定的计算机基础知识以及跨学科研究的能力。

难则难矣,但“为之,则难者亦易矣”。②彭端淑:《为学一首示子侄》,李朝正、徐郭忠:《彭端淑诗文注》,成都:巴蜀书社,1995年,第464页。本课题希望从民俗学的视角出发,通过对流落海外的相关文献与文物资料进行全面的发掘和整理,为中国民俗学开拓一个崭新的研究领域,并以数据库形式建成一个可供来自不同国家和学科的学者们共享的学术平台,从而突破目前国内外学界和各学科之间的相对隔绝状态,推动学术的交流与合作,为中国民俗学开拓一个崭新的研究领域。同时,通过对这批海外遗珍进行整理研究、编目和数字化存储,以达到抢救和继承这笔特殊文化遗产的目的。相信相关成果的出版,会引起学术界和社会各界的反响和重视。人们可以看到中国民俗遗产在海外所产生的影响,从而提高对于本民族文化的自信心,反过来也更加重视对于各种物质与非物质文化遗产的保护、传承与发展。