氮肥后移满足绿洲灌区全膜覆盖玉米的氮素需求

2018-08-16苟志文胡发龙于爱忠樊志龙

苟志文,胡发龙,赵 财,于爱忠,樊志龙,殷 文,柴 强

(甘肃农业大学农学院/甘肃省干旱生境作物学重点实验室,兰州 730070)

氮肥是提高作物产量的重要前提和保证,但是为追求高产,氮肥投入不断加大[1–2],超过了作物需求量,造成了土壤氮素盈余,这些盈余的氮素会通过径流以及化学反应进入水体和大气,造成资源浪费的同时带来了一系列环境问题[3–4],故农业生产中提高作物氮肥利用率在促进作物增产的同时,对缓解氮肥浪费所带来的环境压力有重要意义[5]。研究表明,增大种植密度[6]、优化施氮量[7–9]、氮肥后移等农艺措施均能显著提高玉米的氮肥利用率[10–11]。在干旱地区,地膜覆盖结合滴灌是玉米节水增产的常用措施[12],其中地膜覆盖具有缩短作物生育期、促进作物对土壤养分吸收的作用[13–14]。然而,地膜覆盖结合供水使得玉米前期生长速率过快,后期土壤有效氮积累降低[15],容易导致玉米氮素供需错位,出现后期脱氮现象,影响了植株后期氮素吸收和向籽粒的转运,从而降低了玉米的氮肥利用率[16–17]。因此,研究适用于地膜覆盖结合滴灌条件的氮肥运筹方案,对进一步挖掘覆盖、滴灌和氮肥间的耦合潜力,优化干旱地区玉米高效管理措施具有重要的指导意义。

在提高作物氮肥利用率的众多措施中,氮肥后移技术是在总施氮量不变的前提下,适当减少作物生长前期的氮肥施用量,并将节省的氮肥重点施于作物旺盛生长后期[18],以期实现增产与增效的目标。氮肥后移可以使玉米产量、干物质积累及耗水特性等方面都有所促进和改善[19–20]。研究表明,氮肥后移使超高产夏玉米氮素供需吻合度较习惯施氮得到改善,能显著提高玉米的氮肥利用率和产量[10]。鉴于地膜覆盖栽培易导致作物后期脱氮的问题,将氮肥后移技术集成于该生产模式,可能存在缓解脱氮问题的潜力,但考虑到作物各生育时期生长特性不同、生育前后期发育速度不同等问题,后移可行性及后移比例均需实证研究。本研究在河西绿洲灌区将氮肥后移与全膜滴灌技术集成在玉米生产中,探讨不同处理玉米的氮素积累特征、氮肥利用率以及产量和氮肥后移的关系,以期为优化河西绿洲灌区全膜覆盖玉米氮肥管理技术及高产高效栽培提供理论支撑和技术依据。

1 材料与方法

1.1 试区概况

试验于2012年3月至2014年10月在武威市甘肃农业大学绿洲农业试验站进行,该站位于甘肃河西走廊东端,属温带干旱区,大陆性气候,太阳辐射总量6000 MJ/m2,日照时数2945 h,年平均气温7.2℃,常年平均降雨量156 mm,玉米生育期内降雨量三年分别为288.2、159.1、241.0 mm。该区光热资源丰富,属于典型的绿洲灌溉农业区,春玉米是当地主要的种植作物之一,其种植主要采用全膜覆盖方式,施氮量普遍偏高且氮肥追施制度粗放、利用率低,浪费严重。试验地土壤为砂壤土,土壤pH 8.2,有机质 12.5 g/kg、全氮 0.68 g/kg、有效磷 29.2 mg/kg、速效钾 152.6 mg/kg,容重 1.57 g/cm3。

1.2 试验材料

玉米 (Zea mays L.) 品种为“先玉 335”;氮肥为尿素 (含氮量 46%),磷肥为过磷酸钙 (含 P2O520.0%);农用地膜厚 0.008 mm,膜宽 140 cm。

1.3 试验设计

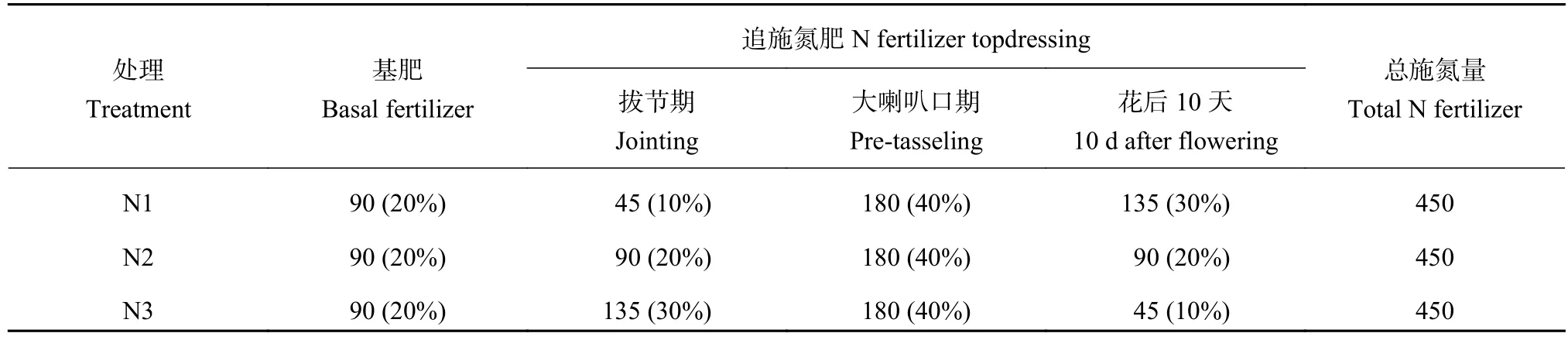

采用当地玉米高产施氮水平450 kg/hm2为总施氮量,20%基施和40%大喇叭口期追施量不变,其余40%的氮肥在拔节期和花后期的比例设为三个处理:N1为拔节期氮肥后移20个百分点,即拔节期和花后期施氮分别为10%和30%;N2为拔节期氮肥后移10个百分点,即拔节期和花后期施氮分别为20% 和20%,N3为当地习惯比例 (30%和10%),同时设不施氮对照N0,每个处理3次重复。按照N∶P为2∶1的比例,各处理均施磷225 kg/hm2,全部作为基肥施用,由于试验地土壤富钾,故不施用钾肥。不同处理的代码及其施氮制度见表1。

表1 各处理氮肥分配量 (kg/hm2) 和分配百分数Table1 N fertilizer allocation amount (kg/hm2) and percentage at different stages of maize in each treatment

玉米种植密度9万株/hm2,行距40 cm、株距27 cm,全膜覆盖、膜下滴灌,全生育期灌水总量为525 mm。小区宽4.8 m、长8 m。其余管理措施同地方习惯。2012年4月21日播种,9月28日收获;2013年4月22日播种,9月22日收获;2014年4月25日播种,9月29日收获。

1.4 测定项目与方法

1.4.1 植株含氮量 自苗期第一次取样开始,每隔15天取样一次。取样时选取长势均匀、有代表性的玉米5株,于105℃下杀青30 min,再于80℃下烘干至恒重,然后用小型粉碎机粉碎,过0.15 mm筛装袋测定植株含氮量,玉米生长后期,采集适量新鲜样品并重复上述操作。玉米成熟期留取适量粉碎后的茎叶等器官和籽粒样品,分别测定各器官的氮素含量。植株氮素含量采用Elemantar元素分析仪进行测定,测定时称取60 mg样品,用锡纸包好,用专用工具制样后放入元素分析仪,测定过程中元素分析仪燃烧管温度1150℃,还原管900℃。

1.4.2 产量及收获指数 测产以小区为单位,单打单收,于玉米成熟期自然风干后称其总重。收获指数根据玉米籽粒产量与生物产量的比值进行计算。

1.4.3 吸氮量 相关计算公式[6]如下:

秸秆吸氮量 (kg/hm2) = 秸秆干物质重 × 秸秆含氮量

籽粒吸氮量 (kg/hm2) = 籽粒产量 × 籽粒含氮量植株吸氮量 (kg/hm2) = 秸秆吸氮量+籽粒吸氮量

1.4.4 玉米氮肥利用相关指标 计算公式[7]:氮肥利用率 (NUE,%) = (施氮区吸氮量–不施氮区吸氮量)/施氮量 × 100

氮肥农学效率 (NAE,kg/kg) = (施氮区产量–不施氮区产量)/施氮量

氮肥生理利用率 (NPE,kg/kg) = (施氮区产量–不施氮区产量)/(施氮区地上部吸氮量–不施氮区地上部吸氮量)

氮素收获指数 (NHI) = 籽粒吸氮量/植株吸氮量

1.5 数据统计

试验数据采用Excel2007进行整理汇总,使用SPSS19.0统计分析软件进行显著性分析 (Duncan’s multiple range tests,P<0.05)、主效应检验及互作效应分析。

2 结果与分析

2.1 不同处理玉米的产量及收获指数

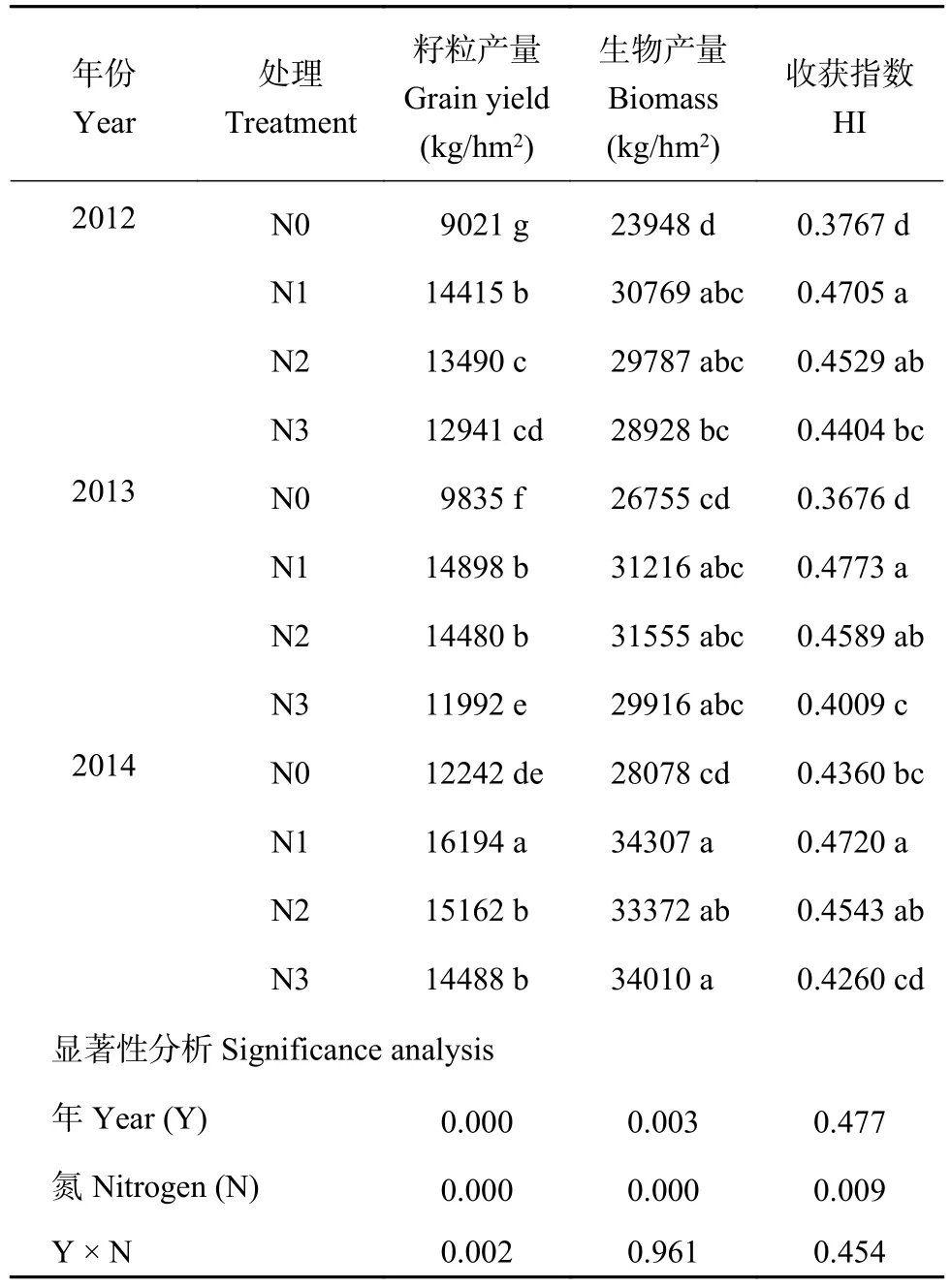

施氮制度对玉米籽粒产量、生物产量以及收获指数均有显著影响,年份对籽粒产量和生物产量有显著影响,而对收获指数无显著影响,主要原因是三年中降雨以及其他气象因子不同。年份和施氮制度互作只对玉米籽粒产量产生显著的影响 (表2)。N1处理2012与2013年度玉米籽粒产量无显著差异,而2014年度较前两年籽粒产量分别提高12.3%和8.7%,差异显著;N2处理2013和2014年度玉米籽粒产量无显著差异,而上述两年较2012年度籽粒产量分别提高7.3%和12.4%,差异显著。与N3相比,N1处理三年均显著提高玉米籽粒产量和收获指数,分别提高11.4%~24.2%和6.8%~19.1%;2013年度N2处理较传统施氮玉米籽粒产量提高20.7%,差异达到显著水平;2013、2014年N2处理较传统施氮收获指数分别提高14.5%和6.6%。2012、2014年,N1较N2玉米籽粒产量分别提高了6.9%和6.8%,差异显著。各施氮处理生物产量三年均无显著差异。说明氮肥后移处理较传统施氮显著提高玉米籽粒产量和收获指数,能有效促进玉米光合产物向籽粒的转移。

表2 各处理玉米籽粒产量、生物产量及收获指数Table2 Grain yield, biomass and harvest index of different treatments

2.2 不同施氮制度对玉米氮素积累的影响

2.2.1 不同处理全生育期植株氮素积累动态 玉米生育期前期 (15~60 d) 各施氮处理植株氮素积累无显著差异 (图1),出苗后75 d即第二次追肥时,植株氮素积累量N3较N1处理三年平均提高6.8%,说明氮肥后移处理在生育期前期追施较少氮肥并不影响该阶段玉米植株的氮素积累,而玉米出苗后75 d追施氮肥可提高植株氮素积累量。玉米出苗后135 d,N1较N3处理植株氮素积累量三年平均提高9.5%,而N2处理与N3无显著差异,且玉米出苗后135 d较105 d各处理植株氮素积累增加81.1% (N0)、70.0% (N1)、55.3% (N2) 和 52.2% (N3),各施氮处理中以N1处理植株氮素积累增加幅度最大。玉米生育期末期 (出苗后 135 d 至 165 d),各处理植株氮素积累量均有不同程度的下降。主效应分析表明,施氮制度对玉米成熟期 (出苗后165 d) 的氮素积累量有显著影响 (Sig施氮= 0.000<0.05),在玉米成熟期植株氮素积累量三年均表现为:N1 > N2 > N3,该时期N1和N2处理植株氮素积累量分别较N3处理提高10.0%和2.5%,氮肥后移处理在玉米成熟期氮素的损失相对较小。说明增大玉米花后10 d的氮肥追施量能显著促进玉米植株氮素积累量的增加,且后移20个百分点处理 (N1) 能保持较高的氮素积累量。

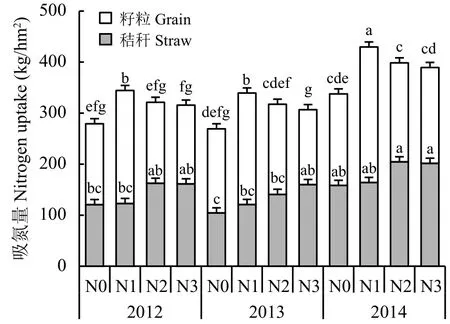

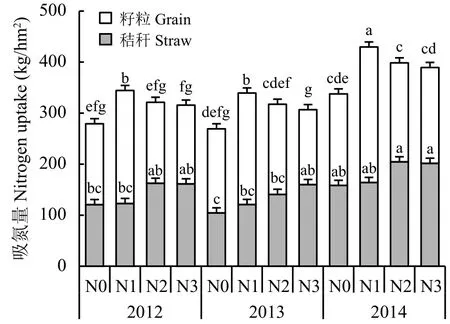

2.2.2 不同处理籽粒及秸秆吸氮量差异 不同处理籽粒及秸秆吸氮量为玉米收获期 (出苗后165 d) 籽粒及秸秆的氮素积累量 (图2)。与N3相比,N1处理显著提高了玉米籽粒吸氮量,三年平均提高44.6%,而N2处理较传统施氮只在2013年度显著提高 (20.2%),其余两年均无显著差异;N1较N2处理籽粒吸氮量三年平均提高33.4%,但秸秆吸氮量三年均无显著差异,且各处理间植株总吸氮量差异不显著。因此,氮肥后移20个百分点处理能显著提高玉米籽粒中的氮素积累量。

图1 氮肥后移对玉米植株氮素积累动态的影响Fig.1 Effect of the postponed application of N fertilizer on dynamic of N acquisition in maize plant图2 氮肥后移对玉米籽粒及秸秆吸氮量的影响Fig.2 Effect of the postponed application of N fertilizer on N uptake of grain and straw of maize[注(Note):柱上不同字母表示处理间在5%水平差异显著Different letters above the bars are significantly different among treatments at 0.05 level.]

图1 氮肥后移对玉米植株氮素积累动态的影响Fig.1 Effect of the postponed application of N fertilizer on dynamic of N acquisition in maize plant图2 氮肥后移对玉米籽粒及秸秆吸氮量的影响Fig.2 Effect of the postponed application of N fertilizer on N uptake of grain and straw of maize[注(Note):柱上不同字母表示处理间在5%水平差异显著Different letters above the bars are significantly different among treatments at 0.05 level.]

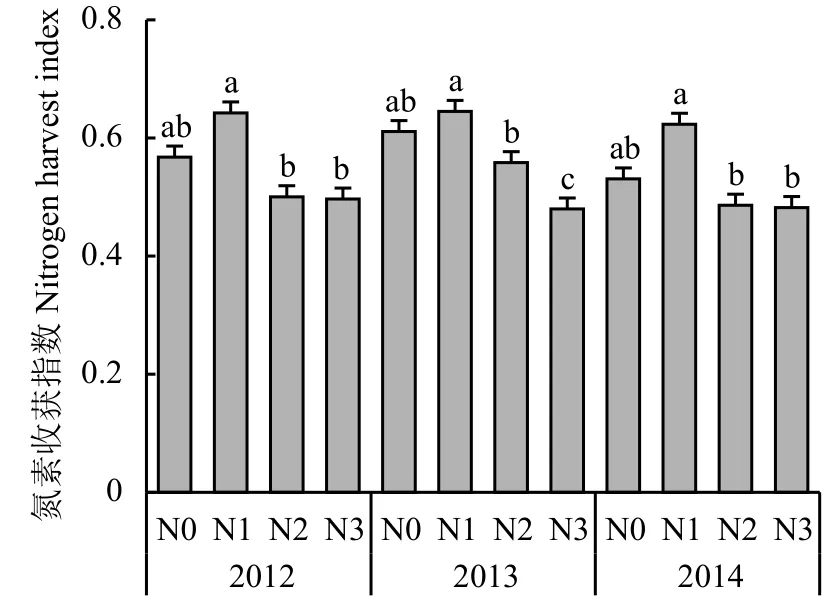

2.2.3 不同处理的氮素收获指数 不同生产年份对玉米氮素收获指数无显著影响 (Sig年份= 0.112 > 0.05),而施氮制度对玉米氮素收获指数影响显著 (Sig施氮=0.000<0.05),且二者的交互作用对玉米氮素收获指数无显著影响。与上述籽粒吸氮量的结果相似,N1较N2处理和传统施氮显著提高玉米氮素收获指数 (图3),三年平均分别提高24.0%和31.0%;与N3相比,2013年度N2处理玉米氮素收获指数提高16.5%,其余两年均无显著差异。由图3还可以看出,相同生产年份N1和N0的氮素收获指数并无显著差异。

2.3 不同施氮制度下玉米的氮肥利用率

图3 氮肥后移对玉米氮素收获指数的影响Fig.3 Effect of the postponed application of N fertilizer on NHI of maize[注(Note):柱上不同字母表示处理间在5%水平差异显著Different letters above the bars are significantly different among treatments at 0.05 level.]

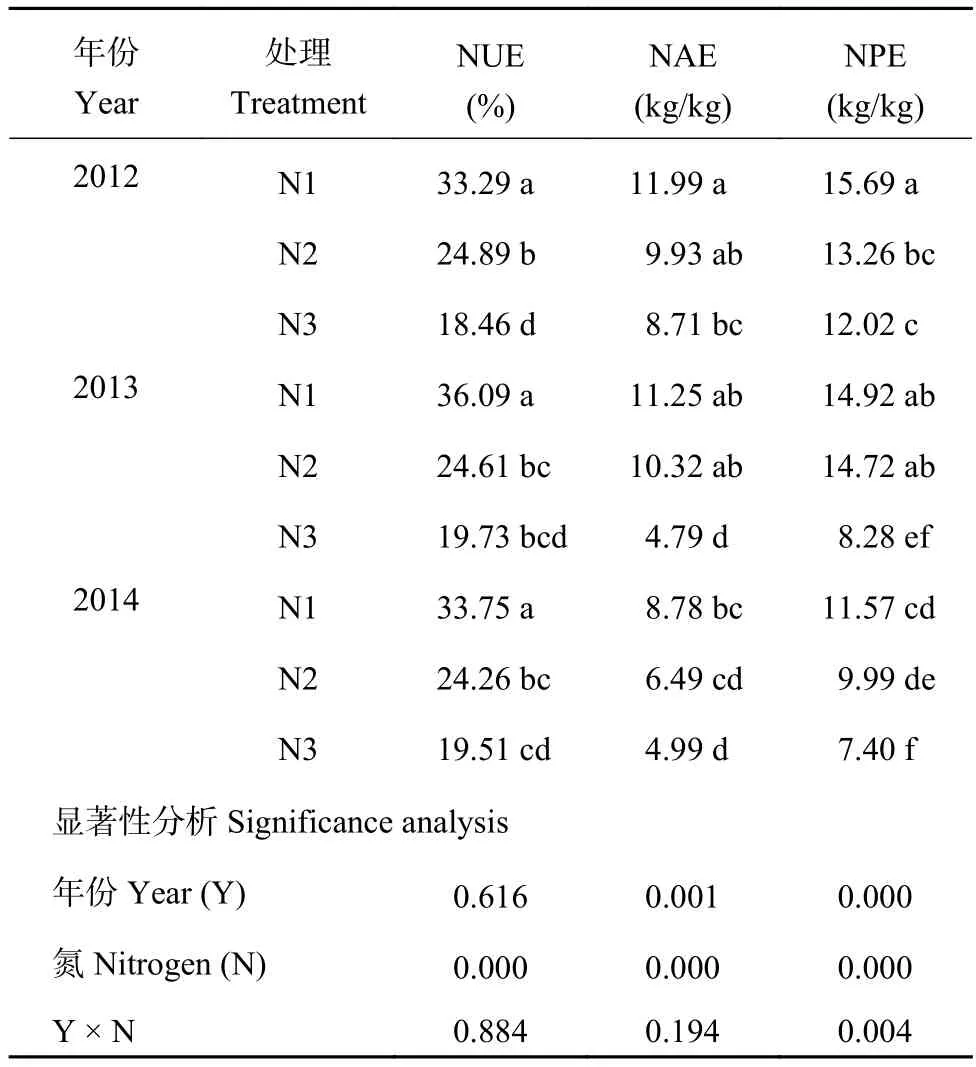

表3 氮肥后移对玉米氮肥利用率的影响Table3 Effect of postponed application of N fertilizer onnitrogen use efficiency of maize

施氮制度显著影响玉米氮肥利用率、氮肥农学效率和氮肥生理利用率,对玉米氮肥利用率的影响在年度间相同,而其余两指标的影响在年度间则不同,生产年度和施氮制度的互作效应只对氮肥生理利用率有显著影响 (表3)。三年玉米氮肥利用率均表现为N1处理显著高于N2和N3处理,三年平均分别提高9.8个百分点和15.1个百分点,而N2较N3处理只在2012年度显著提高玉米氮肥利用率,提高了6.4个百分点;N1处理较N3处理玉米氮肥农学效率提高了79.4%,2013年度,N2较N3处理氮肥农学效率提高115.4%,差异显著。N1处理氮肥生理利用率2012和2013年度无显著差异,较2014年度玉米氮肥生理利用率分别提高35.6%和29.0%,差异显著,N2处理氮肥生理利用率具有相似结果,N2处理氮肥生理利用率,2012和2013年较2014年分别提高32.7%和47.3%。N1较N3处理玉米氮肥生理利用率三年平均提高了55.7%,差异均达显著水平。2013、2014年度N2较N3处理氮肥生理利用率分别提高77.7%和35.0%。综上可知,氮肥后移20个百分点处理可显著提高玉米的氮肥利用率、氮肥农学效率和氮肥生理利用率。

3 讨论

3.1 氮肥后移与玉米产量的关系

作物产量是土壤生产力与外界非生物因素的集中体现[21],玉米籽粒产量的提高不仅由生物量和氮素的高积累决定,光合产物和氮素向籽粒分配也是重要因素之一[11],氮肥一次性基施使得玉米前期氮素累积过多,对后期氮素吸收以及转运有抑制作用,不利于籽粒灌浆而使产量降低[22],可见玉米籽粒形成期对氮肥仍有较高需求,若玉米生育前期氮素供应适量,适当增施花粒肥可显著提高玉米产量[11]。并且合理运筹氮肥使土壤有效氮含量显著提高,可增大玉米生育后期的叶面积系数及光合生产性能,是实现高产的重要保证[10,23]。本研究中氮肥后移20个百分点较传统施氮显著提高玉米籽粒产量和收获指数,且氮肥后移20个百分点处理较氮肥后移10个百分点处理籽粒产量和收获指数明显提高,其主要原因是氮肥后移即玉米生育后期适宜增氮保证了土壤有效氮的供应[17],有效协调了地膜覆盖玉米生长后期的需氮特性,增大玉米灌浆期叶片净光合速率和蒸腾速率[24],促进了光合同化物向籽粒的转移。

3.2 氮肥后移的玉米氮素积累特性

玉米生长中后期是植株干物质和氮素积累量最大的时期[25],若氮肥供应不足会引起玉米叶片早衰,不利于植株进一步吸收氮素[26],而合理的氮肥运筹是防止早衰、保证玉米生育后期植株氮素积累的有效措施之一[9,23]。相关研究表明,氮肥后移较传统施氮能延迟玉米植株氮素积累速率最大值的出现,使得氮素积累最大速率持续天数延长[11],能显著提高玉米植株氮素积累量,尤其是花后氮素积累量[27]。本研究中,氮肥后移未影响玉米生育前期植株氮素的积累,而花后10 d追肥后植株氮素积累量大幅度增加,且增加量最大的是氮肥后移20%处理。成熟期各处理的植株氮素积累量均有不同程度的下降,是因为玉米生长后期叶片衰老脱落造成一定的氮素损失[25],但该时期氮肥后移20个百分点处理和后移10个百分点处理较传统施氮植株氮素积累量分别提高10.0%和2.5%,说明氮肥后移能提高玉米生长后期植株氮素积累量,并且降低了玉米成熟期植株氮素的损失。在一定范围内,增施氮肥能有效减缓玉米植株的衰老速率,进而延长玉米干物质积累时间,同时玉米的干物质积累量与施氮量成正比关系[6,28],所以氮肥后移20%处理促进玉米植株后期氮素积累量的增加,是因为追施较多氮肥显著提高了玉米的干物质积累量和延长了干物质积累活跃天数[19]。

玉米分次追施氮肥较拔节期一次性施用氮肥显著提高植株总吸氮量和籽粒吸氮量,且籽粒吸氮量的提高更加显著[11]。与之相似,本研究中氮肥后移处理较传统施氮能显著增加玉米籽粒吸氮量,且氮肥后移20个百分点处理较后移10个百分点处理玉米籽粒吸氮量提高24.0%,因为氮肥后移显著提高玉米花后籽粒氮素的同化量[29],同时适当增加后移比例可使花后玉米氮代谢关键酶活性保持较高水平,保证玉米叶片中氮代谢系统的畅通和高效运转,提高玉米籽粒对氮素的吸收[11]。但也有研究者认为,玉米籽粒氮素积累的决定因素是施氮量,花粒期追施氮肥降低了氮素的转移效率,不利于籽粒吸收氮素[30],说明在光照以及降雨充足的地区,无地膜覆盖玉米氮肥后移的比例应适当减小。综上,全膜覆盖虽然影响了玉米全生育期的生长进程,其需氮规律也随之改变,但是氮肥后移处理提高了地膜覆盖玉米的氮素供需吻合度,有效缓解因地膜覆盖造成的后期脱氮现象而使得玉米植株氮素积累量明显增加[15],为成熟期玉米籽粒氮素吸收提供良好的条件,且以氮肥后移20个百分点处理效果更好。

3.3 玉米氮肥利用率对氮肥后移的响应

本研究中氮肥后移处理较传统施氮显著提高氮肥利用率、氮肥农学效率以及氮肥生理利用率,同时氮肥后移20个百分点较后移10个百分点氮肥利用率也显著提高,较氮肥后移10个百分点处理和传统施氮玉米氮素收获指数分别提高24.0%和31.0%。玉米生育期内施花粒肥20%~40%可显著提高籽粒吸氮量[11],其主要原因是籽粒吸氮为灌浆期玉米氮素吸收提供了主要动力[31],适当增大该时期的氮肥投入,使得玉米籽粒吸氮量提高,从而提高了玉米氮素收获指数和氮肥利用率。本研究还发现不施氮肥处理与氮肥后移20%处理氮素收获指数无显著差异,说明不施氮肥情况下玉米植株在土壤中吸收的氮素优先满足籽粒的氮素积累[32]。传统施氮由于在玉米生长前期追施较多氮肥,植株营养生长过快,从而阻碍了玉米生长后期从其他器官向籽粒转运氮素,导致氮肥利用率降低[11,22]。此外,玉米生长后期维持植株较高的氮素积累量是籽粒产量提高的先决条件[28],合理的氮肥运筹模式使得玉米植株内氮代谢相关酶活性提高,有利于玉米生长后期植株氮素的代谢与转运[10],是提高籽粒产量和氮肥利用率的重要保障措施[23],而氮肥后移20个百分点处理同时具备以上两个有利条件,所以氮肥后移20个百分点较其他两种施氮制度能显著提高玉米产量和氮肥利用率。考虑到玉米生长后期追肥有一定的困难,而近年来滴灌技术以及缓控释肥广泛应用于玉米生产中,本研究也为其提供了实践依据,所以可通过上述两项技术实现氮肥的后移,但是使产量和氮肥利用率提高的具体后移比例则需更深入的量化研究。

4 结论

氮肥后移20个百分点的施氮制度显著提高了全膜覆盖玉米生育后期植株的氮素积累量,有效降低玉米成熟期植株的氮素损失,显著增加玉米籽粒吸氮量和氮素收获指数,有效协调地膜覆盖玉米全生育期的氮素供需矛盾,进而显著提高了玉米产量及氮肥利用率。与传统施氮相比,氮肥后移20个百分点的玉米籽粒产量和氮肥利用率分别提高15.8%和15.1个百分点。因此,氮肥后移20个百分点的施氮制度 (玉米拔节期追肥45 kg/hm2、大喇叭口期追肥180 kg/hm2、花后 10 d 追肥 135 kg/hm2) 可作为河西绿洲灌区全膜覆盖玉米生产的氮肥运筹方式之一。